Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 ~ октябрь 1910

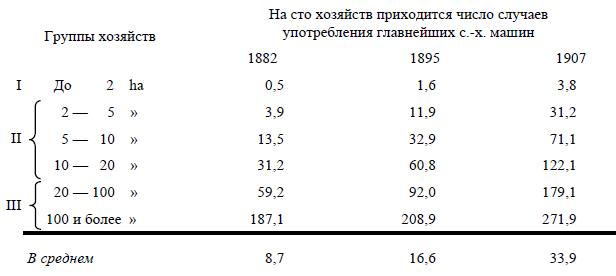

Чтобы иллюстрировать наглядно общественное значение и темп этого процесса, сравним в заключение данные трех германских переписей, 1882, 1895 и 1907 годов. Для такого сравнения придется взять данные о числе случаев употребления тех пяти сельскохозяйственных машин, которые регистрировались в течение всего этого периода (машины эти: паровые плуги, сеялки, косилки и шатки, паровые и прочие молотилки). Получаем такую картину:

Прогресс кажется значительным: за четверть века число случаев употребления главнейших машин возросло, в общем, почти вчетверо. Но, всматриваясь внимательнее, мы должны будем сказать: понадобилось целых четверть века, чтобы сделать употребление хотя бы одной из пяти главнейших машин обычным явлением у небольшого меньшинства хозяйств, не обходящихся без постоянного употребления наемного труда. Ибо обычным можно назвать лишь такое употребление, когда число случаев его превосходит число хозяйств, а это мы видим лишь по отношению к капиталистическим и крупнокрестьянским хозяйствам. Взятые вместе, они составляют 12 % всего числа хозяйств.

Масса мелких и средних крестьян, после четверти века капиталистического прогресса, осталась в таком положении, что только треть первых и две трети вторых могут пользоваться в течение года какой-либо из этих пяти машин.

(Конец 1-й статьи.)

Вопрос о кооперативах на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене

В настоящей статье я намерен ограничиться изложением хода занятий конгресса по указанному в заголовке вопросу и характеристикой тех направлений социалистической мысли, которые боролись здесь между собою.

До конгресса были опубликованы три проекта резолюций о кооперативах. Бельгийский проект (№ 5 «Периодического Бюллетеня Международ. Соц. Бюро», который выходит нерегулярно на трех официальных языках международных конгрессов) начинает с предостережения рабочих-социалистов против учения тех, кто видит в кооперативах нечто самодовлеющее, некое средство для разрешения социального вопроса. Признавая затем, что рабочий класс чрезвычайно заинтересован в том, чтобы утилизировать кооперативы, как орудие своей классовой борьбы, проект бельгийской партии указывает непосредственные выгоды кооперативов (борьба с торговой эксплуатацией, улучшение условий труда у поставщиков и т. д.) и выражает пожелание, чтобы между социалистическими партиями и кооперативами устанавливались «органические, все более и более тесные связи».

Проект большинства французской социалистической партии составлен в духе Жореса. Кооперативы превозносятся до небес и выставляются – совсем как у буржуазных реформаторов – в качестве «необходимого» элемента «социального преобразования». Говорятся туманные фразы о превращении кооперативов из союза отдельных лиц во всеобщие федерации ассоциаций. Смешиваются пролетарские кооперативы с кооперативами мелких хозяйчиков (в земледелии). Проповедуется нейтральность кооперативов, описывается вред того, чтобы на кооперативы возлагали какие-нибудь обязательства по отношению к социалистической партии.

Наконец, проект меньшинства французских социалистов (гедистский) решительно заявляет, что сами по себе кооперативы отнюдь не являются классовыми организациями (каковы, например, профессиональные союзы), что значение их определяется тем употреблением, которое из них делают. Рабочие, входя массами в кооперативы, могут извлекать из них пользу для своей борьбы с капиталом, могут до известной степени уяснять себе на примере, чем было бы социалистическое общество, организуемое после уничтожения противоречий современного строя. Проект подчеркивает поэтому ограниченное значение кооперативов и призывает социалистические партии к содействию пролетарским кооперативам, предостерегает от кооперативных иллюзий, рекомендует сплочение социалистов внутри кооперативов в целях разъяснения массам их настоящей задачи: завоевания политической власти и превращения средств производства и обмена в общую собственность.

Совершенно очевидно, что здесь намечаются две основные линии: одна – линия пролетарской классовой борьбы, признание за кооперативами ценности для этой борьбы, как ее орудия, как одного из подсобных средств ее, и определение условий, при которых кооперативы играли бы действительно такую роль, а не оставались простыми торговыми предприятиями. Другая линия – мелкобуржуазная, затемняющая вопрос о роли кооперативов в классовой борьбе пролетариата, раздвигающая значение кооперативов за пределы этой борьбы (т. е. смешивающая пролетарские и хозяйские взгляды на кооперативы), определяющая цели кооперативов такими общими фразами, которые приемлемы и для буржуазного реформатора, этого идеолога прогрессивных хозяев и хозяйчиков.

К сожалению, две указанные линии именно только намечались в трех заранее приготовленных проектах, а не были ясно, отчетливо, резко противопоставлены друг другу, как два направления, борьба которых должна решить вопрос. И поэтому занятия конгресса шли неровно, спутанно, как бы стихийно. На разногласия ежеминутно «натыкались», но их не выяснили вполне, и в результате получилась резолюция, отражающая сбивчивость мысли, не дающая всего, что могла и должна была бы дать резолюция конгресса социалистических партий.

В комиссии по вопросу о кооперативах сразу наметились два течения. Одно – Жореса и Эльма. Эльм был одним из четырех немецких делегатов в кооперативной комиссии и выступал в качестве представителя немцев, выступал в определенно оппортунистическом духе. Другое направление – бельгийское. Посредником, примирителем явился австриец Карпелес, видный деятель австрийского кооперативного движения, не защищавший определенной принципиальной линии, но (вернее: не «но», а именно потому) склонявшийся гораздо чаще к оппортунистам. Да и бельгийцев заставлял спорить с Жоресом и Эльмом гораздо больше инстинкт действительно пролетарской постановки кооперативного дела, чем отчетливое понимание враждебности и непримиримости пролетарской и мелкобуржуазной точки зрения на вопрос. Поэтому, например, Ансель (председатель кооперативной комиссии) говорил горячие и превосходные речи в комиссии против нейтральности кооперативов, против преувеличения их значения, за необходимость нам быть социалистами-кооператорами, а не кооператорами-социалистами, – а при выработке резолюции тот же Ансель мог прямо привести в отчаяние своей уступчивостью по отношению к формулировкам Жореса и Эльма, своим нежеланием вникнуть в причины расхождения.

Но вернусь к заседаниям комиссии. Понятно, что решающее влияние на ход работ имели представители наций с сильно развитым кооперативным движением. Сразу обнаружилось при этом расхождение бельгийцев и немцев к громадной невыгоде этих последних. Бельгийцы во всяком случае вели пролетарскую линию, хотя и не вполне последовательно, не вполне отчетливо. Эльм выступал оппортунистом чистой воды (особенно в подкомиссии, о чем ниже). Естественно, что руководящая роль принадлежала бельгийцам. Австрийцы склонялись к ним, и к концу работ комиссии была прочтена резолюция австро-бельгийская, тогда как Эльм, внесший немецкую резолюцию, прямо заявил, что считает вполне возможным соглашение ее с жоресистским проектом. Так как у французов было сильное меньшинство против Жореса (за его точку зрения было 202 мандата, а за гедовскую 142), а у немцев, наверное, получилось бы не менее сильное меньшинство против Эльма (если бы ясно и резко встал вопрос о двух точках зрения), то австро-бельгийский союз имел верные шансы на победу. И дело шло, конечно, не столько о «победе» в узком смысле слова, сколько об отстаивании последовательно пролетарской точки зрения на кооперативы. Этой последовательности не удалось добиться в силу чрезмерных уступок, сделанных подкомиссией Жоресу и Эльму.

Что касается нас, русских с.-д., то мы старались поддержать в комиссии австро-бельгийскую линию и с этой целью раньше еще, чем оглашен был австробельгийский примирительный проект, внесли свой проект резолюции следующего содержания:

«ПРОЕКТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИИ

Конгресс полагает:

1) Что пролетарские потребительные товарищества улучшают положение рабочего класса в том отношении, что суживают размеры эксплуатации со стороны всякого рода торговых посредников, что влияют на условия труда рабочих, занятых в заведениях поставщиков, и улучшают положение собственных служащих.

2) Что эти товарищества могут получить большое значение для экономической и политической массовой борьбы пролетариата, поддерживая рабочих во время стачек, локаутов, политических преследований и проч.

С другой стороны, конгресс указывает на то:

1) что улучшения, которые могут быть достигнуты при помощи потребительных товариществ, могут быть лишь весьма незначительны до тех пор, пока средства производства находятся в руках того класса, без экспроприации которого не может быть осуществлен социализм;

2) что потребительные товарищества не являются организациями непосредственной борьбы с капиталом и существуют наряду с подобного же рода организациями других классов, могущими породить иллюзию, что эти организации являются средством, при помощи которого социальный вопрос может быть решен без классовой борьбы и экспроприации буржуазии.

Конгресс призывает рабочих всех стран:

a) вступать в пролетарские потребительные товарищества и всячески содействовать их развитию, отстаивая при этом демократический характер этих организаций;

b) путем неустанной социалистической пропаганды в потребительных товариществах способствовать распространению среди рабочих идей классовой борьбы и социализма;

c) стремиться, вместе с тем, достигнуть возможно более полного сближения всех форм рабочего движения.

Конгресс отмечает также, что производительные товарищества в том только случае имеют значение для борьбы рабочего класса, когда являются составной частью товариществ потребительных».

Все проекты резолюций сданы были в подкомиссию (комиссии международных конгрессов так велики, – каждая нация посылает по 4 делегата в каждую комиссию, – что о выработке текста резолюций в полном собрании комиссии не может быть и речи). В подкомиссию вошло 10 человек: два бельгийца (Ансель и Вандервельд), один француз (Жорес), один австриец (Карпелес), один немец (Эльм), один голландец (марксист Вибо), по одному: итальянец, датчанин, англичанин, русский с.-д. (Воинов и я – наша с.-д. делегация не успела собраться для выбора представителя – поэтому мы присутствовали оба, а голосовал один).

В подкомиссии пошла уже чисто деловая работа составления текста резолюции. Принятый конгрессом текст, за самыми мелкими, стилистическими изменениями, и есть тот, который выработан подкомиссией; – читатели найдут текст резолюции конгресса в другом месте настоящего номера. Борьба в подкомиссии – в отличие от комиссии – сосредоточилась не на вопросе об отношениях кооперативов к партии, а на более принципиальном вопросе о значении и роли кооперативов. Бельгийцы клонили к совершенно верному принципиально определению их роли, как одного из возможных (при известных условиях) подсобных орудий пролетарской классовой борьбы за «полную экспроприацию» (expropriation intégrale) класса капиталистов. Эльм, поддерживаемый Жоресом, восстал решительно и показал весь свой оппортунизм целиком. Он говорил, что неизвестно, дойдет ли вообще дело до экспроприации, что он лично считает это совершенно невероятным, что для «большинства» (!) это вопрос спорный, что в программе немецкой с.-д. партии экспроприации нет, что следует сказать «Ueberwindung des Kapitalismus» – «преодоление капитализма». Знаменитые слова Бебеля в Ганновере, сказанные в заключение споров с Бернштейном, «es bleibt bei der Expropriation» – «мы стоим по-прежнему за экспроприацию»{124}, были забыты одним из вождей немецкого оппортунизма. В связи с этими спорами возник «вопрос о социализации». Жорес ультимативно требовал, чтобы в определении значения кооперативов стояло: «они помогают рабочим (как и стоит в тексте принятой конгрессом резолюции) подготовлять демократизацию и социализацию средств производства и обмена».

Это – одна из тех расплывчатых, неопределенных, вполне приемлемых для идеологов мелкого хозяйчика и для теоретиков буржуазного реформизма фраз, на которые Жорес такой мастер и до которых он такой охотник. Что такое «демократизация средств производства и обмена»? (В комиссии потом, когда проект вернулся туда из подкомиссии, французы заменили слово средств – moyens – словом сил – forces, но дело от этого нисколько не изменилось.) Крестьянское производство (говорил я в комиссии) «демократичнее», чем крупное капиталистическое. Значит ли это, что мы, социалисты, хотим создания мелкого производства? Что такое «социализация»? Под этим можно понимать превращение в собственность всего общества, но можно также понимать и какие угодно частичные меры, какие угодно реформы в рамках капитализма, начиная от крестьянских товариществ и кончая муниципальными банями и писсуарами. Ссылался же Жорес в подкомиссии на датские сельскохозяйственные товарищества, полагая, очевидно, вслед за буржуазными экономистами, будто это не капиталистические предприятия.

Организуя противодействие этому оппортунизму, мы (русские и польские с.-д.) пытались апеллировать от Эльма к Вурму, соредактору «Neue Zeit», бывшему тоже в кооперативной комиссии от немцев. Вурм не одобрял фразы о «демократизации и социализации», предлагал (приватно) ряд поправок, парламентировал между Эльмом и марксистами, но Эльм проявил такую «твердокаменность», что Вурм ничего не добился. Уже после конгресса я прочитал в «Leipziger Volkszeitung» (№ 201, 31 августа 1910 г., 3. Beilage), что в немецкой делегации был поднят еще во вторник вопрос о кооперативах. «Р. Фишер спрашивал, – пишет корреспондент этой газеты, – нет ли разногласий по вопросу о кооперативах среди немецких делегатов». Эльм отвечал: «Есть. С сегодня на завтра их не устранить. Решения конгрессов всегда решения компромиссные, и в данном вопросе дело тоже кончится, вероятно, компромиссом». Вурм: «Мои воззрения на вопрос о кооперативах совершенно иные (durchaus andere), чем воззрения фон Эльма; но мы все же сойдемся, вероятно, на общей резолюции». Делегация сочла после этого дальнейшее обсуждение ненужным.

Это сообщение подтверждает то явление, которое вполне обрисовалось уже на Штутгартском международном съезде. Немецкая делегация составляется поровну из представителей партии и профессиональных союзов. От этих последних проходят почти сплошь оппортунисты, ибо выбирают обыкновенно секретарей и прочую союзную «бюрократию». В общем немцы неспособны вести выдержанной принципиальной линии на международных съездах, и гегемония в Интернационале подчас ускользает из их рук. Бессилие Вурма перед Эльмом только лишний раз иллюстрировало тот кризис в германской социал-демократии, который состоит в нарастании неизбежной решительной разверстки с оппортунистами.

По вопросу о денежной поддержке кооперативами партии Эльм и Жорес в подкомиссии тоже добились чрезмерной уступки от бельгийцев, которые согласились на формулировку: «кооперативам каждой страны предоставляется решать, следует ли им и в какой степени помогать непосредственно из своих средств политическому и профессиональному движению».

Когда проект подкомиссии вернулся в комиссию для окончательного утверждения, мы обратили все внимание именно на эти два пункта. Вместе с Гедом мы внесли две (главные) поправки: во-первых, заменить слова: «(кооперативы) помогают рабочим подготовлять демократизацию и социализацию производства и обмена» словами: «(кооперативы) помогают в известной степени подготовлять функционирование производства и обмена после экспроприации класса капиталистов». Смысл этой поправки, формулированной стилистически не совсем удачно, состоял не в том, что кооперативы теперь не могут помогать рабочим, а в том, что подготовляемое уже теперь кооперативами функционирование будущего производства и обмена может наступить лишь после экспроприации капиталистов. Вторая поправка относилась к пункту, который говорит об отношении кооперативов к партии. Мы предлагали либо добавить слова: «что (т. е. помощь рабочей борьбе) во всяком случае желательно с точки зрения социализма», либо заменить весь этот пункт другим, прямо рекомендующим социалистам в кооперативах проповедовать и отстаивать необходимость прямой помощи классовой борьбе пролетариата.

Обе поправки были отклонены комиссией, собрав лишь около 15 голосов. Социалисты-революционеры голосовали – как и всегда на международных съездах – за Жореса. Перед русской публикой они не прочь упрекнуть в оппортунизме даже Бебеля, а перед европейской они идут за Жоресом и за Эльмом! Вурм попробовал было исправить конец резолюции посредством перестановки трех последних абзацев. Пусть сначала будет сказано, что желательно соединение кооперативов в одну федерацию (абзац второй с конца). Пусть потом будет заявлено, что от кооперативов зависит, оказывать ли прямую помощь партии или нет (абзац третий с конца). И пусть последний абзац начнется словами: «но» (но конгресс заявляет, что желательны все более интимные отношения между партией, профессиональными союзами и кооперативами). Тогда из общего контекста будет ясно, что конгресс рекомендует кооперативам помогать партии. Эльм отверг даже эту поправку! Вурм взял ее тогда назад. Тогда Вибо поставил ее от себя, мы голосовали за нее, но поправка была отклонена.

По вопросу о том, как держаться на пленуме конгресса, мы имели совещание с Гедом. Гед полагал, – и его мнение разделили немецкие революционные с.-д., – что из-за частных поправок не следует поднимать войны на пленуме конгресса, что голосовать надо в общем за резолюцию. Недостатки ее состоят в допущении одной ревизионистской фразы, которая не заменяет собой определения цели социализма, а стоит рядом с таким определением, – ив одном недостаточно сильном выражении той мысли, что рабочие кооперативы должны помогать рабочей классовой борьбе. Такие недостатки следовало постараться исправить, но поднимать из-за них борьбу на пленуме нет основания. Мы согласились с этим мнением Геда, и резолюция была принята на пленуме конгресса единогласно.

Подводя итог работам конгресса по вопросу о кооперативах, мы должны сказать, – не скрывая ни от себя, ни от рабочих недостатков резолюции, – что Интернационал дал правильное в основных чертах определение задач пролетарских кооперативов. Всякий член партии, всякий с.-д. рабочий, всякий сознательный рабочий-кооператор должен руководиться принятой резолюцией и вести всю свою деятельность в ее духе.

Копенгагенский конгресс знаменует ту стадию развития рабочего движения, когда оно шло, так сказать, преимущественно вширь и начало захватывать в русло классовой борьбы пролетарские кооперативы. Разногласия с ревизионистами наметились, но до выступления ревизионистов с самостоятельной программой еще далеко. Борьба с ревизионизмом отсрочена, но эта борьба придет неизбежно.

«Социал-Демократ» № 17, 25 сентября (8 октября) 1910 г. Подпись:Η. Ленин

Печатается по тексту газеты «Социал-Демократ»

О том, как некоторые социал-демократы знакомят интернационал с положением дел в РСДРП

В связи с Копенгагенским международным конгрессом в ряде изданий появились статьи о положении дел в нашей партии. Мы остановимся коротко на трех статьях, написанных представителями трех различных партийных (вернее: антипартийных) течений.

На первом месте по своей бесцеремонности заслуживает быть поставленной статья, появившаяся, к сожалению, в центральном органе наших германских товарищей («Vorwärts» от 28 августа). Статья эта – анонимная. Она носит только подзаголовок: «От нашего русского корреспондента».

Из нее читатель узнает, что «никогда еще русские эмигранты, которые в нашей партии играют непропорционально большую роль, не были так чужды интересам и потребностям русского рабочего движения, как теперь», что ЦО нашей партии «Социал-Демократ» «ведется в узкофракционном духе» и что большевики отличаются «формальным и внешним радикализмом», что они лишь в результате эволюции пришли, наконец, к «признанию» парламентаризма и т. д. Большинством нашей партии наш автор крайне недоволен. Все положение партии рисуется автору в весьма мрачном свете. Одну лишь светлую точку заметил наш автор в жизни РСДРП. Это – «выходящая в Вене… рабочая газета «Правда», которая с самого начала стоит совершенно в стороне от фракционной полемики и ставит себе задачей политическую агитацию» и пр.

Не начинаете ли догадываться, читатель, чьему «нефракционному» перу принадлежит эта статья? Вы, конечно, не ошибаетесь. Да, это «нефракционный» Троцкий не по-стеснился выступить с откровенной рекламой газетке своей фракции. Это он перед недостаточно осведомленными немецкими читателями дает ту же оценку позиции партийного большинства, что и ликвидаторы[59].

Задачу оклеветать нашу партию в органе германских ревизионистов взял на себя другой литератор: Р. Стрельцов. Его статья появилась в «Sozialistische Monatshefte», редактируемом г. Блохом, которого Бебель в Магдебурге справедливо назвал национал-либералом. Р. Стрельцов – коллега г. Прокоповича по газете «Товарищ»{125} – уже открыто берет под свою защиту ликвидаторов. «Нет ничего абсурднее того обвинения, которое против них выдвигается». Настоящие с.-д. это – именно ликвидаторы. А партийное большинство, – оно, видите ли, «считает лишним использование так называемых легальных возможностей, т. е. участие с.-д. в профсоюзах, кооперативах, открытых съездах и т. д.». Да, правильное представление получит немецкий читатель, если историю русской революции он будет изучать по Череванину, а современное положение и тактическую борьбу внутри нашей партии – по Стрельцову и Троцкому!..

Третья статья принадлежит перу ультиматиста (он же богостроитель) Воинова, выступившего в органе бельгийских товарищей «Le Peuple»[60] {126}. И хотя Воинов дал превратное представление бельгийским товарищам о «тактических течениях в нашей партии» (заглавие его статьи), однако в одном отношении его статья принесла значительную пользу: она раскрыла нам еще раз суть отзовистско-ультиматистской тактики. Бывают же такие благословенные писатели в группе «Вперед», которые открыто излагают цели отзовистов-ультиматистов, а не замазывают их, как это делается обычно в литературных выступлениях «впередовцев». Послушайте сами. Какой «впередовец» признает вам теперь прямо, что отзовисты-ультиматисты носятся теперь с мечтой о боевых дружинах и пр.? А откровенный Воинов прямо пишет, что он и его друзья хотят «продолжать и развивать нашу боевую подготовку», тогда как поправевший Ленин отрицает для данного момента, «например, необходимость инструкторских школ». Какой «впередовец» теперь говорит прямо о необходимости «ультиматума» по адресу думской фракции? А добрый Воинов откровенно сообщает нам, что «возрождение партии» необходимо его друзьям для того, чтобы «поставить нашим депутатам ультиматум»… Какой «впередовец» скажет вам в печати, для чего отзовистам-ультиматистам нужна «партийная школа» за границей? А разговорчивый Воинов не преминул сообщить, что «школа» нужна для подготовки «нового съезда» партии и выбора другого ЦК вместо нынешнего «правого» Центрального Комитета[61]. Не похвалят же Воинова за эту откровенность впередовские «дипломаты»!

Троцкий, Воинов и Стрельцов братски подали друг другу руки в борьбе против партийной линии…

«Социал-Демократ» № 17, 25 сентября (8 октября) 1910 г.

Печатается по тексту газеты «Социал-Демократ»

Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России{127}

Тему, указанную в заглавии, затрагивают статьи Троцкого и Мартова в №№ 50 и 51 «Neue Zeit». Мартов излагает взгляды меньшевизма. Троцкий плетется за меньшевиками, прикрываясь особенно звонкой фразой. Для Мартова «русский опыт» сводится к тому, что «бланкистская и анархистская некультурность одержали победу над марксистской культурностью» (читай: большевизм над меньшевизмом). «Русская социал-демократия говорила слишком усердно по-русски» в отличие от «общеевропейских» приемов тактики. У Троцкого «философия истории» та же самая. Причина борьбы – «приспособление марксистской интеллигенции к классовому движению пролетариата». На первый план выдвигаются «сектантский дух, интеллигентский индивидуализм, идеологический фетишизм». «Борьба за влияние на политически незрелый пролетариат» – вот в чем суть дела.

I

Теория, видящая в борьбе большевизма с меньшевизмом борьбу за влияние на незрелый пролетариат, не нова. Мы встречаем ее с 1905 года (если не с 1903) в бесчисленных книгах, брошюрах, статьях либеральной печати. Мартов и Троцкий преподносят немецким товарищам марксистски подкрашенные либеральные взгляды.