Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 ~ октябрь 1910

б) неустанной социалистической пропагандой и агитацией внутри союза содействовать распространению идей классовой борьбы и социализма среди рабочих масс;

в) по мере роста социалистического сознания в кооперативах, завязывать и укреплять органические связи между кооперативами и партией социалистов, а также профессиональными союзами;

г) вместе с тем конгресс указывает, что производственные кооперативы имеют значение для борьбы рабочего класса лишь в том случае, если они являются составными частями кооперативов потребительных.

Написано 16–17 (29–30) августа 1910 г.

Впервые напечатано в 1929–1930 гг. во 2–3 изданиях Сочинений В. И. Ленина, том XIV

Печатается по рукописи

О фракции «Впередовцев»

Группа «Вперед» выпустила в Париже «сборник статей по очередным вопросам», под названием «Вперед». В связи с брошюрой т. Сажина («К вопросу о возрождении партии»), которая «издана на частные средства» и которую можно получать через редакцию сборника «Вперед», в связи с отдельным листком за подписью группы «Вперед» и с платформой этой группы, партия имеет теперь более чем достаточно материала для суждения о «впередовцах».

Платформа впередовцев характеризуется тремя следующими особенностями. Во-первых, из всех групп и фракций нашей партии впервые выдвигает она философию и притом под прикрытием псевдонима. «Пролетарская культура», «пролетарская философия» – вот что стоит в платформе. Скрывается под этим псевдонимом махизм, т. е. защита философского идеализма под разными соусами (эмпириокритицизм, эмпириомонизм и т. д.). Во-вторых, в области политики группа объявила отзовизм «законным оттенком» и сообщила о том, что некоторые отзовисты, члены этой группы, несогласны с определением задач партии по отношению к Государственной думе. Самое определение это дано в платформе впередовцев так неясно и запутано, что иначе, как подлаживанием к отзовистскому кругу мыслей, охарактеризовать этого определения нельзя. В-третьих, наконец, платформа решительно осуждала фракционность и требовала объединения фракций, слияния их в партии.

Итак, в итоге мы имеем – если начать с конца – одно весьма хорошее пожелание и два прикрытия весьма плохим идейно-политическим направлениям, выражающим разрыв с марксизмом и подчинение пролетариата буржуазной идеологии и политике. Сборник «Вперед» наглядно показывает, какие продукты могут получаться из такой смеси.

Автор передовой статьи сборника, Максимов, строго выдерживает дипломатию платформы, говоря о «пролетарской культуре» без всякого пояснения того, что он под этим понимает. В статье, написанной с претензией на популярность изложения, эта игра в прятки особенно бросается в глаза. Какая же это популярность, если ни один читатель, кроме лично знающих Максимова или проследивших уже весь спор о махизме и в связи с махизмом, не может понять истинного смысла подобной фразы? Какая же это популярность, когда тот же Максимов на странице 4 сборника говорит об «опасности для пролетарского социализма» тех выходцев из интеллигенции, которые «без критики принимают и пропагандируют неправильные и вредные для пролетариата идеи буржуазной науки и философии…»?

Многоточие принадлежит Максимову. Должно ли оно обозначать стыдливое умолчание, мы не знаем. Но мы твердо знаем, что говорить, особенно в «популярной» статье, о вреде для пролетариата «буржуазной философии» и не определять точно и ясно, какая именно философия имеется в виду, значит прибегать к худшего вида фракционной дипломатии. Если вы считаете вопрос о буржуазной философии важным, если вы выдвигаете его в передовице «популярного» сборника, то имейте же мужество говорить прямо, защищайте свои идеи, а не прячьте их.

Тов. Сажин, в качестве «практика» должно быть, разрушает дипломатию Максимова весьма невежливо[52]. Он требует на странице 31 своей брошюры, чтобы «членам партии» была «обеспечена» «полная свобода их революционной и философской мысли».

Это – лозунг насквозь оппортунистический. Во всех странах подобный лозунг из-внутри социалистических партий выдвигался только оппортунистами и не означал на деле ничего иного, кроме «свободы» развращения рабочего класса буржуазной идеологией. «Свободы мысли» (читай: свободы печати, слова, совести) мы требуем от государства (а не от партии) наравне с свободой союзов. Партия же пролетариата есть свободный союз, учреждаемый для борьбы с «мыслями» (читай: с идеологией) буржуазии, для защиты и проведения в жизнь одного определенного, именно: марксистского миросозерцания. Это – азбука. И эту азбуку заставила забыть Максимова, Сажина и Ко фальшь их политического положения. Не их личное лицемерие, а именно политическая фальшь позиции породила у них проповедь буржуазных лозунгов. Фальшь состоит в том, что одни «впередовцы» всей душой хотят тащить пролетариат назад, к идеям буржуазной философии (махизм), другие же равнодушны к философии и требуют лишь «полной свободы»… для махизма. Все вместе вынуждены поэтому дипломатничать, путать, играть в прятки, хвататься за буржуазные лозунги.

А что значит на деле «полная свобода революционной мысли»? Ничего, кроме свободы для отзовистских и других полуанархистских идей. Другими словами, здесь сказано то же, что в «платформе» впередовцев выражено фразой: признание отзовизма «законным оттенком». Получается опять мелкая дипломатия с идеями, опять игра в прятки, опять лицемерие, объясняемое всецело той же фальшивой идейно-политической позицией: мы-де не махисты, но за «полную свободу» махизма (в партии); мы не отзовисты, но за «полную свободу» отзовистского оттенка или общее: «революционной мысли»! Путаницу довершает еще то, что двое впередовцев за своими личными подписями (Сажин и Рабочий Ар.) высказываются решительно за важность и необходимость использования легальных возможностей и думской трибуны. «Социал-демократия, – пишет Рабочий Αρ., — должна бороться с теми, кто ведет агитацию» (кто же это ведет такую агитацию, т. Αρ.? Не ваши ли вперед овцы?) «против какого бы то ни было» (вот мы как!) «использования легальных возможностей, потому что такой образ действий не социал-демократичен» (стр. 48–49 сборника). И тот же самый Αρ., повторяя эти слова большевиков направления «Пролетария», ругательски ругает «Пролетарий» (задним числом) за то, что он будто бы малевал впередовцев страшными красками! Вот что называется: отступать по всей линии, сдавать все свои позиции, осуждать в печати (опять-таки: не говоря этого прямо) тех своих друзей, тех впередовцев, которые в свое время принимали резолюцию, например, о бойкоте съезда фабрично-заводских врачей, – и прикрывать свое отступление, свою капитуляцию барабанным боем. Мизерная фракционная дипломатия!

Взгляните на писания «впередовцев» по вопросу о фракциях и фракционности. «Платформа» осуждала фракции и требовала распущения их. Сажин громит фракционные центры, «заграничных вождей» и пр. и проч. Слез пролито впередовцами по поводу фракционности целое море, слов наговорено без конца.

А дела их? Вся история группы «Вперед» со времени январского (1910) «объединительного» пленума есть создание фракции из-за границы. Вот выдержка из одного письма (от 15 июля 1910 г.), посланного русским работником члену Заграничного бюро ЦК:

«Есть Комитет (в Петербурге) и, кроме того, существует группа «впередовцев» с отдельной кассой и секретарем. Деньги получились из-за границы. В Москве» – дальше названо лицо, очень близкое к одному из наиболее видных отзовистов, и указано на ведение подобной же политики.

Ни один человек, сколько-нибудь знакомый с партийными делами, сколько-нибудь внимательно относившийся к позиции литературной группки «Вперед», не мог ни на минуту сомневаться в организации ею фракции из-за границы. Что пресловутая «школа в ΝΝ» была заграничным центром новой фракции, это было заявлено печатно в июле 1909 года[53], и с тех пор в этом убедились даже самые беззаботные и неосведомленные социал-демократы. Пресловутая «платформа» выработана за границей 8 интеллигентами и 7 рабочими-учениками. Роль этих рабочих, подмахнувших лозунги «пролетарская философия» и признание отзовизма «законным оттенком», слишком ясна, чтобы стоило еще говорить об этом. Перед нами чистейший образчик создания фракции группой заграничных литераторов, которые именно подобны «ханам» (выражение Воинова в сборнике «Вперед»), ибо произвол свой они чувствуют сами, прикрывая перед публикой то, что им особенно дорого, т. е. буржуазную философию махизма и отзовизма. «Впередовцы» кричат против «заграничных вождей» и сами устраивают организацию, являющуюся фактически простым придатком к горстке заграничных литераторов; – кричат против фракции и сами строят тайком новую, мелкую, сугубо безжизненную, сектантски-эмпириомонистическую фракцию. Политический источник всего этого лицемерия – невозможность открытого, прямого выступления за то, что действительно дорого действительным вожакам фракции.

Ограничимся двумя примерами особенно вопиющего лицемерия. На странице 53 сборника Рабочий Ар. заявляет, что бюро ЦК в России «ни черта не делает» (слова эти приписаны, конечно, рабочему «ленинцу», который будто бы агитировал в таком духе «впередовца». О, наивная хитрость «рабочего-Ар.»!) – и что впередовец (опять вместе с «ленинцем» и, конечно, по его наущению) предлагал «объявить московскую организацию независимой от русского ЦК и не подчиняющейся его директивам».

Бюро русского ЦК, начиная с января 1910 года, билось над восстановлением организации центра, вопреки противодействию и ликвидаторов-голосовцев (известная история с Михаилом, Романом, Юрием) и впередовцев (строивших в это время из-за границы свою фракцийку против ЦК) И теперь эти же впередовцы проливают крокодиловы слезы о «бездеятельности» бюро ЦК! Эти впередовцы, на деле вполне «не зависимые» от партии, вполне антипартийные фракционеры, пишут в популярном сборнике о необходимости объявить местные организации «не зависимыми» от ЦК.

Другой пример. В том же сборнике анонимный «член партии» упражняется в наезднической критике денежного отчета ЗБЦК. Анонимный наездник пишет, между прочим, на стр. 60-ой: «Какие такие «держатели» (в отчете говорится о получении денег от держателей), почему они «держат» или «держали» деньги ЦК на какие «специальные цели» эти деньги предназначены, – ничего и никто не поймет здесь».

Так и напечатано. Ничего и никто не поймет.

Это пишут члены той самой группы «Вперед», от которой двое представителей было на январском пленуме, принявшем заявление большевиков об их условной передаче денег «держателям» (т. е. трем известнейшим представителям международной соц.-дем.{118}). Какие деньги, какого происхождения, кто держатели и т. д., – все это досконально известно было пленуму, т. е. всем фракциям, т. е. и впередовцам в том числе. А впередовцы в «популярном» сборнике для обманывания рабочих пишут: «ничего никто не поймет».

Это пишут в том самом сборнике «Вперед», в котором две первые статьи подписаны Максимовым и Домовым. Оба этих «впередовца» прекрасно знают всю историю получения большевиками этих денег и передачи их держателям. И вот, так как им «неловко» выступать лично и заявлять, что «ничего никто не поймет», то они для этого поручения избирают анонимных наездников, называющих себя «членами партии» по случаю своего антипартийного поведения. Максимов и Домов через анонимных наездников говорят рабочим в «популярном» сборнике заведомую неправду, будто «ничего никто не поймет» насчет того, какие такие «держатели» денег и т. д. И эти господа бьют себя в грудь и распинаются против «фракций» и против «заграничных вождей».

Они «критикуют» через анонимного «члена партии» денежный отчет ЦК, а сами сообщают на первой странице своего сборника, что до сих пор их группе мешал издавать газету «недостаток материальных средств» и что «теперь это препятствие удалось устранить». Теперь группа «Вперед» получила, значит, деньги. Известие приятное для впередовцев, слов нет. Только какой же это «лоб» надо иметь, о, почтеннейшие «впередовцы», чтобы печатью, в «популярном» сборнике говорить через анонимного наездника заведомую неправду про ЦК будто «ничего никто не поймет», какие такие «держатели» и какие у них деньги, и в то же время ни звука не говорить ни ЦК ни другим фракциям, какие такие деньги получила группа «Вперед» и какие литераторы ими распоряжаются? Партия, должно быть, обязана отчетом перед впередовцами, а впередовцы не обязаны отчетом перед партией?

Еще и еще раз надо повторить, что это лицемерие впередовцев объясняется не личными качествами Петра или Сидора, а политической фальшью всей их позиции, объясняется тем, что литераторы-махисты и отзовисты не могут вступить прямо и открыто в борьбу за дорогие им несоциал-демократические идейки. Кто поймет эти политические условия, тот не будет останавливаться растерянно, недоуменно, тоскливо перед одной внешней стороной явления, перед суммой личных конфликтов, склоки, руготни и пр. Кто поймет эти политические условия, тот не удовлетворится примиренческой фразой (à la Троцкий) о том, что нужна «не борьба с отзовистами, а преодоление отзовизма», ибо это пустая и бессодержательная фраза. Объективные условия контрреволюционной эпохи, эпохи распада, эпохи богостроительства, эпохи махизма, отзовизма, ликвидаторства, – эти объективные условия поставили нашу партию в условия борьбы с кружками литераторов, организующих свои фракции, и от этой борьбы фразой отделаться нельзя. Отстраниться же от этой борьбы значит отстраниться от одной из современных задач: рабочей с.-д. партии.

«Социал-Демократ»№ 15–16, 30 августа (12 сентября) 1910 г.

Печатается по тексту газеты «Социал-Демократ»

Капиталистический строй современного земледелия{119}

Написано позднее 11 (24) сентября 1910 г.

Впервые напечатано в 1932 г. в Ленинском сборнике XIX Подпись: В. Ильин

Печатается по рукописи

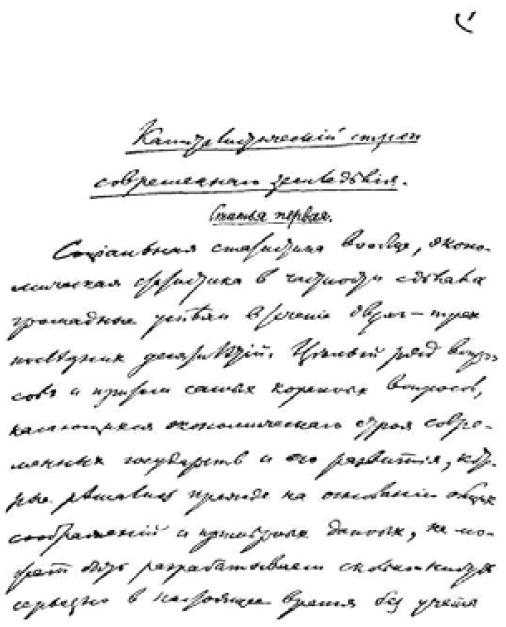

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Капиталистический строй современного земледелии». – 1910 г. (Уменьшено)

Статья первая

Социальная статистика вообще, экономическая статистика в частности, сделала громадные успехи в течение двух-трех последних десятилетий. Целый ряд вопросов и притом самых коренных вопросов, касающихся экономического строя современных государств и его развития, которые решались прежде на основании общих соображений и примерных данных, не может быть разрабатываем сколько-нибудь серьезно в настоящее время без учета массовых данных, собранных относительно всей территории известной страны по одной определенной программе и сведенных вместе специалистами-статистиками. В особенности вопросы экономики земледелия, вызывающие особенно много споров, требуют ответа на основании точных и массовых данных, тем более, что в европейских государствах и в Америке все более входит в обычай производство периодических переписей, охватывающих все сельскохозяйственные предприятия страны.

В Германии, например, такие переписи были произведены в 1882, 1895 и последняя в 1907 году. На значение этих переписей много раз указывали в нашей литературе, и едва ли можно найти книгу или статью, посвященную экономике современного земледелия, в которой бы не было ссылок на данные германской сельскохозяйственной статистики. По поводу последней переписи поднят уже изрядный шум и в немецкой и в нашей литературе. Г-н Валентинов, помнится, в «Киевской Мысли»{120} в прошлом году бил в большой барабан по поводу того, что эта перепись опровергла будто бы учение марксизма и взгляды Каутского, доказав живучесть мелкого производства и победу его над крупным. Недавно в «Экономисте России»{121} г. профессор Воблый в статье: «Тенденции в аграрной эволюции в Германии» (№ 36 от 11 сентября 1910 г.) опровергал на основании данных переписи 1907 г. применимость к сельскому хозяйству «схемы, выработанной Марксом в отношении развития индустрии» и доказывал, что «мелкие предприятия не только не гибнут в борьбе с крупными в области сельского хозяйства; напротив, каждая новая перепись констатирует их успех».

Мы думаем поэтому, что было бы своевременно подробно разобрать данные переписи 1907 года. Правда, издание материалов по этой переписи еще не закончено: вышли в свет три тома, содержащие все данные переписи[54], а четвертый том, посвященный «изложению итогов переписи в целом», еще не вышел в свет и неизвестно, скоро ли выйдет. Но откладывать изучение итогов переписи до выхода этого заключительного тома нет оснований, ибо материал весь уже налицо имеется, сводка его – тоже, и литература широко его использует.

Заметим только, что ставить вопрос так, как его обыкновенно ставят, ограничиваясь почти исключительно сравнением числа хозяйств различных (по площади) размеров и количества земли у них за разные годы, значит совершенно неправильно браться за дело. Действительные разногласия между марксистами и противниками марксизма в аграрном вопросе коренятся гораздо глубже. Если задаваться целью полного выяснения источников разногласий, то надо обратить прежде всего и больше всего внимание на вопрос о том, каковы основные черты капиталистического строя современного земледелия. Как раз по этому вопросу данные немецкой переписи 12 июня 1907 года особенно ценны. Она менее детальна по некоторым вопросам, чем предыдущие переписи 1882 и 1895 годов, но зато она дает впервые невиданные по богатству данные о наемном труде в сельском хозяйстве. А употребление наемного труда есть главный отличительный признак всякого капиталистического земледелия.

Поэтому мы постараемся прежде всего дать общую картину капиталистического строя современного земледелия, опираясь главным образом на данные германской переписи 1907 года и дополняя их данными лучших сельскохозяйственных переписей других стран, именно: датских, швейцарских, американских и последней венгерской. Что же касается того факта, который больше всего бросается в глаза при первом ознакомлении с итогами переписи и о котором больше всего говорят, именно: уменьшения в Германии числа крупных (по размерам сельскохозяйственной площади) хозяйств и количества земли у них, то мы обратимся к его рассмотрению лишь в конце нашей работы. Ибо это – один из сложных фактов, являющихся функцией целого ряда других, и понять его значение, не выяснив предварительно несколько вопросов, гораздо более важных и основных, нет никакой возможности.

I. Общая картина экономического строя современного земледелия

Германские сельскохозяйственные переписи, как и все европейские (в отличие от русских) переписи подобного рода, основываются на сведениях, собранных о каждом сельскохозяйственном предприятии отдельно. При этом количество собираемых сведений возрастает обыкновенно с каждой переписью. Например, в Германии в 1907 г. опущены очень важные сведения о количестве скота, употребляемого для полевых работ (эти сведения собирались в 1882 и 1895 гг.), но зато впервые собраны сведения о количестве пашни под разными хлебами, о числе семейных и наемных рабочих. Получаемые таким образом о каждом хозяйстве сведения вполне достаточны для политико-экономической характеристики этого хозяйства. Весь вопрос, вся трудность задачи состоит в том, как свести эти данные таким образом, чтобы получить точную политико-экономическую характеристику различных групп или типов хозяйств в целом. При неудовлетворительной сводке, при неправильной или недостаточной группировке может получиться – и постоянно получается при обработке современных переписей – такой результат, что необыкновенно детальные, великолепные данные, имеющиеся о каждом отдельном предприятии, исчезают, теряются, пропадают в целом, когда речь идет о миллионах хозяйств всей страны. Капиталистический строй сельского хозяйства характеризуется отношениями, которые существуют между хозяевами и рабочими, между хозяйствами разных типов, и если признаки этих типов взяты неправильно, подобраны неполно, то самая лучшая перепись может не дать политико-экономической картины действительности.

Отсюда понятна громадная, исключительная важность вопроса о приемах сводки или группировки данных современных переписей. Мы рассмотрим в дальнейшем изложении все приемы, довольно разнообразные, употребляемые в перечисленных выше лучших переписях. Пока же заметим, что германская перепись, как и громадное большинство других, дает полную сводку, исключительно группируя хозяйства по одному признаку, именно по размеру сельскохозяйственной площади каждого хозяйства. По этому признаку перепись делит все хозяйства на 18 групп, начиная с хозяйств, имеющих меньше одной десятой доли гектара[55], и кончая такими, которые имеют свыше 1000 гектаров сельскохозяйственной площади. Что подобная детализация представляет из себя статистическую роскошь, не оправдываемую политико-экономическими соображениями, это чувствуют сами авторы германской статистики, дающие сводку всех данных в шесть – ас выделением одной подгруппы – семь крупных групп по размерам сельскохозяйственной площади. Эти группы следующие: хозяйства, имеющие до 1/2 гектара, от 1/2 до 2, от 2 до 5, от 5 до 20, от 20 до 100 и свыше 100, причем из последних особо выделена подгруппа хозяйств, имеющих свыше 200 гектаров сельскохозяйственной площади.

Спрашивается, каково политико-экономическое значение подобной группировки? Земля есть, несомненно, главное средство производства в сельском хозяйстве; по количеству земли всего вернее можно судить поэтому о размерах хозяйства, а следовательно, и о типе его, т. е., например, о том, идет ли речь о мелком, среднем, крупном, капиталистическом или не употребляющем наемного труда хозяйстве. Обычно хозяйства до 2 гектаров относятся к мелким (иногда так называемым парцелльным или карликовым) хозяйствам, от 2 до 20 (иногда от 2 до 100) к крестьянским, свыше 100 к крупным, то есть капиталистическим.

И вот, впервые собранные переписью 1907 года сведения о наемном труде дают нам прежде всего возможность в первый раз проверить на массовых данных это «обычное» предположение. Впервые в статистическую рутину вносится хоть некоторый – далеко не достаточный, как увидим ниже, – элемент рациональности, т. е. элемент учета таких данных, которые имеют самое прямое, самое непосредственное политико-экономическое значение.

В самом деле, все говорят о мелком производстве. А что такое мелкое производство? Самый обычный ответ на этот вопрос состоит в том, что мелкое производство есть такое, которое не употребляет наемного труда. Так смотрят не только марксисты. Например, Эд. Давид, книгу которого «Социализм и сельское хозяйство» можно бы назвать одной из новейших сводок буржуазных теорий по аграрному вопросу, пишет на стр. 29 русского перевода: «Во всех тех случаях, где мы говорим о мелком производстве, мы разумеем хозяйственную категорию, функционирующую без постоянной чужой помощи и без побочного промысла».

Перепись 1907 г. вполне устанавливает, прежде всего, что число таких хозяйств очень невелико, что в современном земледелии хозяева, не нанимающие рабочих, или не нанимающиеся на работу к другим, составляют незначительное меньшинство. Из всего числа 5 736 082 сельскохозяйственных предприятий в Германии, зарегистрированных переписью 1907 г., только 1 872 616, т. е. менее одной трети, принадлежат хозяевам, которых главным занятием является самостоятельное ведение сельского хозяйства и которые не имеют побочных промыслов. Сколько из них нанимают рабочих? Об этом нет сведений, т. е. они имелись в самом подробном виде в первоначальных карточках и потерялись при сводке! Составители не пожелали подсчитать (проделав массу самых детальных и никчемных подсчетов), какое число хозяйств в каждой группе нанимает постоянных или временных наемных рабочих.

Чтобы приблизительно определить число хозяйств без наемных рабочих, выделим те группы, в которых число хозяйств меньше числа наемных рабочих. Это будут группы с количеством земли до 10 гектаров на хозяйство. В этих группах 1 283 631 хозяин, считающий своим главным занятием земледелие и не имеющий побочного промысла. У этого числа хозяев всего 1 400 162 наемных рабочих (если допустить, что наемных рабочих держат только такие хозяева, которые считают земледелие своим главным занятием и не имеют побочных промыслов). Только в группах хозяйств, имеющих от 2 до 5 гектаров, число самостоятельных земледельцев без побочного промысла больше числа наемных рабочих, именно: 495 439 хозяйств и 411 311 наемных рабочих.