Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 ~ октябрь 1910

Конечно, бывают наемные рабочие и у таких земледельцев, которые имеют побочные промыслы; конечно, бывают «мелкие» хозяева, нанимающие не по одному, а по нескольку наемных рабочих. Но все-таки не может подлежать сомнению, что хозяева, не нанимающие рабочих и не нанимающиеся на работу, составляют ничтожное меньшинство.

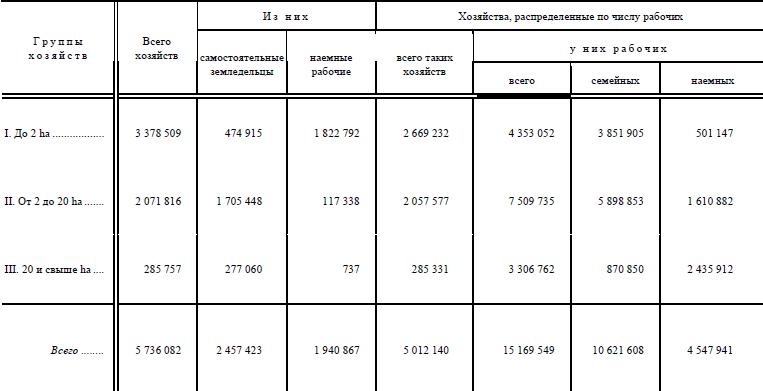

По данным о числе наемных рабочих выделяются сразу три основные группы хозяйств в германском земледелии:

I. Хозяйства пролетарские. Сюда следует отнести группы, в которых меньшинство хозяев считает своим главным занятием самостоятельное ведение земледелия, – в которых большинство является наемными рабочими и т. п. Например, хозяйств с количеством земли до 1/2 гектара – 2 084 060. Из них только 97 153 самостоятельные земледельцы, а 1 287 312 – наемные рабочие (во всех отраслях народного хозяйства) по своему главному занятию. Хозяйств с количеством земли от 1/2 до 2 гектаров – 1 294 449. Из них только 377 762 самостоятельные земледельцы, 535 480 наемные рабочие, 277 735 – мелкие промышленники, ремесленники, торговцы, 103 472 – служащие и представители «разных и неопределенных» занятий. Ясно, что обе эти группы составляют хозяйства, в массе своей пролетарские.

II. Хозяйства крестьянские. Сюда относим такие, у которых главная масса – самостоятельные земледельцы, причем число семейных рабочих больше числа наемных. Это будут группы, имеющие от 2 до 20 гектаров земли.

III. Хозяйства капиталистические. Сюда относим такие, у которых число наемных рабочих больше числа семейных.

Вот общие данные об этих трех группах: [См. таблицу на стр. 330. Ред.]

Эта таблица дает нам картину экономического строя современного германского земледелия. Внизу пирамиды громадная масса, почти 3/5 общего числа, «хозяйств» пролетарских; вверху ничтожное меньшинство (1/20) хозяйств капиталистических. Забегая вперед, укажем, что у этого ничтожного меньшинства больше половины всей земли и всей пашни. У него в руках пятая доля всего числа рабочих, занятых сельским хозяйством, и больше половины всего числа наемных рабочих.

II. Чем является на деле большинство современных земледельческих «хозяйств» (пролетарские «хозяйства»)

Из «хозяев», имеющих до 2 гектаров земли, большинство – наемные рабочие по главному своему занятию. Земледелие для них подсобный промысел. Из 3 378 509 предприятий этой группы 2 920 119 представляют из себя побочный промысел (Nebenbetriebe). Самостоятельных земледельцев, считая в том числе и таких, которые имеют кроме того побочный промысел в виде неземледельческих занятий, совсем небольшое меньшинство, всего 14 %: 475 тыс. из 3,4 миллиона.

*…заметить, что число наемных рабочих[56]… той группе превышает число самостоятельных земледельцев.

Это обстоятельство указывает на то, что статистика смешивает здесь с массой пролетариев немногих капиталистических земледельцев, ведущих крупное хозяйство на мелком участке земли. С таким типом мы встретимся еще неоднократно в дальнейшем изложении.

Спрашивается, какое значение имеют в общем строе земледелия эти массы пролетарских «хозяев»? Во-первых, в их лице воплощается связь крепостнической системы общественного хозяйства с капиталистической, их историческая близость и их родство, прямое переживание крепостничества в капитализме. Если мы видим, например, в Германии и особенно в Пруссии, что в число сельскохозяйственных предприятий попадают клочки земли (так наз. Deputatland), которые помещик дает батраку в счет заработной платы, то разве это не прямое переживание крепостничества? Как экономическая система, крепостничество именно тем и отличается от капитализма, что первое наделяет трудящегося землей, второй отделяет трудящегося от земли, первое натурой выдает трудящемуся (или заставляет его самого произвести на своем «наделе») средства для жизни, второй выдает рабочему денежную плату, на которую он покупает средства для жизни. Конечно, это переживание крепостничества в Германии совершенно ничтожно по сравнению с тем, что мы видим в России с ее знаменитой «отработочной» системой помещичьего хозяйства, но все же это есть переживание крепостничества. Перепись 1907 года насчитала в Германии 579 500 «сельскохозяйственных предприятий», принадлежащих сельским рабочим и поденщикам, причем из этого числа 540 751 падает на группу «хозяев», имеющих до 2-х гектаров земли.

Во-вторых, масса сельских «хозяев», имеющих такие ничтожные клочки земли, существовать с которых нельзя, которые представляют из себя лишь «подсобный промысел», составляет в общем строе капитализма часть резервной армии безработных. Это – скрытая, по выражению Маркса, форма такой армии{122}. Неверно было бы представлять себе резервную армию безработных таким образом, как будто бы ее составляли только рабочие, не имеющие работы. К ней принадлежат и «крестьяне» или «мелкие хозяева», которые не могут существовать тем, что дает им их ничтожное хозяйство, которые должны добывать себе средства к жизни главным образом работой по найму. Огород или клочок земли под картофелем является для этой армии нищих средством пополнения своего заработка или средством существования в такое время, когда работы нет. Капитализму нужны эти «карликовые», «парцелльные» якобы хозяева, чтобы без всяких расходов иметь всегда в своем распоряжении массу дешевых рабочих рук. По переписи 1907 года из 2-х миллионов «хозяев», имеющих до 1/2 гектара земли, 624 тысячи имеют исключительно огородную землю, 361 тыс. имеют исключительно картофельное поле. Вся пашня этих 2-х миллионов равняется 247 тысячам гектаров, из которых больше половины, именно 166 тыс. гектаров под картофелем. Вся пашня миллиона с четвертью «хозяев», которые имеют от 1/2 до 2 гектаров, составляет 976 тыс. гектаров, из них больше трети – 334 тыс. ha – под картофелем. Ухудшение народного питания (замена хлеба картофелем), удешевление рабочей силы для предпринимателей, вот что означает «хозяйство» трех миллионов сельских «хозяев» Германии из пяти.

Чтобы докончить обрисовку этих пролетарских хозяйств, добавим, что почти треть из них (1 млн. из 3,4) не имеют никакого скота, две трети (2,5 млн. из 3,4) не имеют крупного скота, свыше 9/10 (3,3 млн. из 3,4) не имеют лошади. Доля этих пролетарских хозяйств в общей сумме сельскохозяйственного производства ничтожна: 3/5 всего числа хозяйств имеют менее 1/10 всего скота (2,7 млн. из 29,4 млн. голов, при переводе всего скота на крупный), около 1/20 всей пашни (1,2 млн. из 24,4 млн. гектаров).

Можно себе представить, сколько путаницы и фальши вносит в вопрос такая статистика, которая смешивает в этой группе хозяйств, имеющих до 2 гектаров земли, миллионы пролетариев без лошади, без крупного скота, с одним огородом или клочком картофельного поля, и тысячи крупных хозяев, капиталистов, ведущих на 1–2 десятинах крупное скотоводческое или огородное и т. п. предприятие. Что такие хозяева имеются в этой группе, это видно хотя бы из того, что из 3,4 миллиона (до 2 ha земли) 15 428 хозяев имеют каждый по 6 и более рабочих (семейных и наемных вместе), а все эти 15 тыс. – 123 941 рабочего, т. е. в среднем по 8 рабочих на хозяйство. Такое число рабочих указывает несомненно, если принять во внимание технические особенности сельского хозяйства, на крупное капиталистическое производство. Что среди пролетарской массы «хозяев», имеющих до 2 ha земли, есть крупные скотоводческие хозяйства, мне уже приходилось указывать на основании данных предыдущей переписи 1895 года (см. мою книгу: «Аграрный вопрос», СПБ., 1908, стр. 239[57]). Выделение этих крупных хозяйств было вполне возможно по данным и о количестве скота и о числе рабочих, но германские статистики предпочитают заполнять сотни страниц данными о пяти подразделениях группы владельцев до 1/2 гектара на еще более мелкие группы по количеству земли!

Социально-экономическая статистика – одно из самых могущественных орудий социального познания – превращается таким образом в уродство, в статистику ради статистики, в игру. – —

Принадлежность большинства или массы сельскохозяйственных предприятий к разряду карликовых, парцелльных, пролетарских хозяйств есть явление, общее многим, если не большинству европейских капиталистических стран, но не всем капиталистическим странам. В Америке, например, по данным переписи 1900 года, средний размер фермы составляет 146,6 акров (60 гектаров), т. е. в 71/2 раз больше, чем в Германии. Число же мельчайших хозяйств, если отнести к ним хозяйства до 20 акров (до 8 ha), составляет немногим более 1/10 (11,8 %). Даже число всех хозяйств размером до 50 акров (т. е. до 20 ha) составляет только треть общего числа. Для сравнения этих данных с германскими надо принять во внимание, что хозяйства размером до 3 акров (= 1,2 гектара) считаются в Америке лишь тогда, когда валовой доход их составляет 500 долларов, т. е. громадная масса хозяйств до 3 акров не регистрируется вовсе. Поэтому надо и из германских данных исключить мельчайшие хозяйства. Отбросим все хозяйства даже до 2 ha: из оставшихся 2 357 572 хозяйств будет 1 006 277 с 2–5 ha, т. е. свыше 40 % общего числа хозяйств суть мельчайшие хозяйства. В Америке дело обстоит совершенно иначе.

Очевидно, при отсутствии традиций крепостничества (или при более решительном уничтожении всех следов его), при отсутствии (или ослаблении) гнета поземельной ренты над сельскохозяйственным производством капитализм в земледелии может существовать и даже развиваться с особенной быстротой без создания миллионного кадра батраков и поденщиков с наделом.

III. Крестьянские хозяйства при капитализме

Мы отнесли к крестьянским хозяйствам такие группы, в которых, с одной стороны, большинство земледельцев принадлежит к самостоятельным хозяевам, а с другой стороны, число семейных рабочих больше числа наемных. Абсолютное число наемных рабочих у таких хозяев оказалось очень велико – 1,6 миллиона, больше трети всего числа наемных рабочих. Очевидно из всей массы (2,1 млн.) «крестьянских» хозяйств имеется немало капиталистических предприятий. Мы увидим ниже, каково приблизительно их число и их значение, теперь же остановимся подробнее на соотношении семейного и наемного труда. Посмотрим, как велико среднее число рабочих на одно хозяйство:

Мы видим отсюда, как невелики вообще в сельском хозяйстве размеры предприятий по числу рабочих, сравнительно с промышленностью. Свыше 50 наемных рабочих на хозяйство имеют только владельцы более 100 ha: число их – 23 566, т. е. менее 1/2% всего числа хозяйств. Число наемных рабочих у них – 1 463 974, т. е. немногим меньше, чем у 2-х миллионов крестьянских хозяйств.

Из крестьянских хозяйств сразу выделяется группа с 10–20 ha: в среднем на 1 хозяйство здесь приходится 1,7 наемного рабочего. Если выделить только постоянных наемных рабочих, то увидим, что число их составляет на 412 741 хозяйство этой группы (411 940 распределенных по числу рабочих) – 412 702. Это значит, что ни одно предприятие не обходится без постоянного употребления наемного труда. Вот почему мы выделяем эту группу как «гроссбауэров», как крупнокрестьянские хозяйства или крестьянскую буржуазию. Обычно сюда относили владельцев 20 и более гектаров, но перепись 1907 г. доказала, что употребление наемного труда в земледелии распространено шире, чем принято думать, что граница, с которой начинается постоянное употребление наемного труда, должна быть значительно передвинута вниз.

Далее, рассматривая соотношение семейного и наемного труда, мы видим, что в пролетарских и крестьянских хозяйствах среднее число семейных рабочих постоянно возрастает параллельно росту числа наемных рабочих, а в хозяйствах капиталистических число семейных рабочих начинает падать при увеличении числа наемных. Явление это совершенно естественное, подтверждающее правильность нашего заключения о принадлежности хозяйств, имеющих более 20 гектаров, к капиталистическим, в которых не только число наемных рабочих больше числа семейных, но и среднее число семейных рабочих на 1 хозяйство меньше, чем у крестьян.

В русской литературе уже давно, еще при начале споров марксистов с народниками было установлено, по данным земской статистики, что в крестьянском хозяйстве семейная кооперация является базой для создания капиталистической кооперации, т. е. крепкие крестьянские хозяйства, отличающиеся особенно высоким числом семейных рабочих, превращаются в капиталистические хозяйства, применяя наемный труд все в больших и больших размерах. Теперь мы видим, что немецкая статистика для всего германского земледелия подтверждает этот вывод.

Возьмем германские крестьянские хозяйства. Взятые вместе, они отличаются от хозяйств пролетарских, как предприятия, основанные на семейной кооперации (2,5–3,4 семейных рабочих на хозяйство), от предприятий одиночек. Пролетарские хозяйства должны быть названы хозяйствами одиночек, ибо в среднем не приходится даже и по два рабочих на хозяйство. Среди же крестьянских хозяйств конкуренция идет из-за того, кто больше привлечет наемных рабочих: чем крупнее размеры крестьянского хозяйства, тем выше число семейных рабочих и тем быстрее возрастает число наемных рабочих. Крупнокрестьянские хозяйства меньше чем в полтора раза превосходят мелкокрестьянские (2–5 ha) по числу семейных рабочих, но более чем вчетверо превосходят их по числу наемных рабочих.

Мы видим здесь точное, статистическое, подтверждение того коренного различия между классом мелких хозяев вообще, мелких крестьян в частности, и классом наемных рабочих, которое всегда указывается марксистами и которого никак не могут усвоить буржуазные экономисты и ревизионисты. Вся обстановка товарного хозяйства ведет к тому, что мелкие крестьяне не могут существовать, не борясь за укрепление и расширение своего предприятия, а эта борьба означает борьбу за увеличение пользования чужой рабочей силой и за удешевление такого пользования. Вот почему вся масса мелких крестьян в каждой капиталистической стране, из которых ничтожное меньшинство «выходит в люди», т. е. становится настоящими капиталистами, проникается капиталистической психологией и идет в политике за аграриями. Буржуазные экономисты (а за ними и ревизионисты) поддерживают эту психологию; марксисты разъясняют мелким крестьянам, что им нет иного спасения кроме присоединения к наемным рабочим.

Чрезвычайно поучительны также данные переписи 1907 г. о соотношении числа постоянных и временных рабочих. В общем и целом число последних составляет ровно треть общего числа: 5 053 726 из 15 169 549. Из наемных рабочих временных 45 %, из семейных – 29 %. Но в хозяйствах различного типа эти отношения существенно меняются. Вот данные по принятым нами группам: [См. таблицу на стр. 338. Ред.]

Мы видим отсюда, что среди пролетарских хозяйств, имеющих менее 1/2 гектара (всего таких хозяйств 2,1 миллиона!), временные рабочие составляют и среди семейных и среди наемных больше половины. Это – главным образом побочные хозяйства, которыми их владельцы занимаются лишь временно. И среди пролетарских хозяйств с 0,5–2 гектарами процент временных рабочих очень высок. По мере увеличения размеров хозяйства процент этот падает – с одним только исключением. Именно, среди наемных рабочих крупнейших капиталистических хозяйств процент этот немного повышается, а так как число семейных рабочих в этой группе совершенно ничтожно, то процент временных среди всех рабочих повышается значительно, с 25 до 32 %.

Разница между крестьянскими и капиталистическими хозяйствами по общему числу временных рабочих не очень велика. Разница между семейными и наемными рабочими во всех хозяйствах очень значительна, и если принять во внимание, что среди временных семейных рабочих особенно высок, как сейчас увидим, процент женщин и детей, то эта разница окажется еще больше. Следовательно, наемные рабочие самый подвижный элемент…

IV. Женский и детский труд в земледелии

ведут сельское хозяйство. В крестьянском хозяйстве, говоря вообще, тоже преобладает женский труд, и только в крупнокрестьянских и капиталистических предприятиях мужчины составляют большинство.

Среди наемных рабочих женщины составляют вообще меньшую долю, чем среди семейных. Очевидно, капиталистические земледельцы во всех группах принадлежат к числу хозяев, обеспечивающих себе наилучшие рабочие силы. Если принять, что преобладание женщин над мужчинами есть одно из мерил стесненного положения хозяина и неудовлетворительного положения хозяйства, лишенного возможности пользоваться наилучшими рабочими силами (а такое предположение неизбежно вытекает из всех данных о жен…

V. Расхищение труда в мелком производстве

…

VI. Капиталистический характер употребления машин в современном земледелии

…

VII. Низкая производительность труда в мелком производстве и чрезмерная работа

Значение данных об употреблении машин в сельском хозяйстве обыкновенно не оценивается достаточно в экономической литературе. Во-первых, игнорируют сплошь да рядом (всегда, если речь идет о буржуазном экономисте) капиталистический характер употребления машин, не исследуют соответственного вопроса, не умеют или не хотят даже ставить его. Во-вторых, употребление машин рассматривается изолированно, а не как показатель различных типов хозяйства, различных приемов культуры, различных экономических условий хозяйства.

Если мы видим, например, как общее правило, несравненно большее употребление машин в крупном производстве по сравнению с мелким и громадную концентрацию машин в капиталистических хозяйствах, а иногда даже почти монополизацию усовершенствованных орудий капиталистическими хозяйствами, то это указывает на различие в уходе за землей в хозяйствах разного типа. Среди машин, зарегистрированных германской переписью, значатся такие, как паровые плуги, рядовые сеялки, машины для посадки картофеля. Употребление их преимущественно в капиталистическом земледелии означает, что здесь уход за землей лучше, техника обработки выше, производительность труда больше. Автор известной монографии о сельскохозяйственных машинах, Бензинг{123}, рассчитал, опираясь на данные специалистов об опыте применения разных машин, что даже без изменения систем полеводства употребление машин, отдельно взятое, повышает в десятки раз чистую доходность хозяйства. Эти расчеты не опровергнуты никем и не могут быть, в основе своей, опровергнуты.

Мелкий производитель, не имеющий возможности применять усовершенствованных орудий, вынужден отставать в уходе за землей, а «догонять» крупного хозяина путем вложения большего труда в землю при сохранении старых орудий, путем увеличения «прилежания» и удлинения рабочего дня могут только единицы и десятки из сотен и тысяч. Статистика употребления машин указывает, следовательно, как раз на тот факт чрезмерного труда в мелком производстве, который (факт) всегда подчеркивают марксисты. Никакая статистика не сможет прямо учесть этого факта, но если посмотреть на данные статистики в их экономическом значении, то станет ясно, какие типы хозяйства должны складываться, не могут не складываться, в современном обществе при употреблении машин и при невозможности употреблять их.

Иллюстрацию сказанного дает нам венгерская статистика. Подобно германской переписи 1907 г. (а также 1882 и 1895 гг.), подобно датской статистике употребления машин 1907 г., подобно французской анкете 1909 года, венгерская перепись 1895 г., впервые собравшая точные данные по всей стране, показывает превосходство капиталистического земледелия, повышение процента хозяйств с машинами по мере увеличения размеров хозяйства. С этой стороны, здесь нет ничего нового, а есть лишь подтверждение германских данных. Но особенностью венгерской статистики является то, что сведения собраны не только о немногих усовершенствованных орудиях и машинах, а обо всем, или почти обо всем, мертвом инвентаре, о число простейших и необходимейших орудий, плугов, борон, телег и т. д.

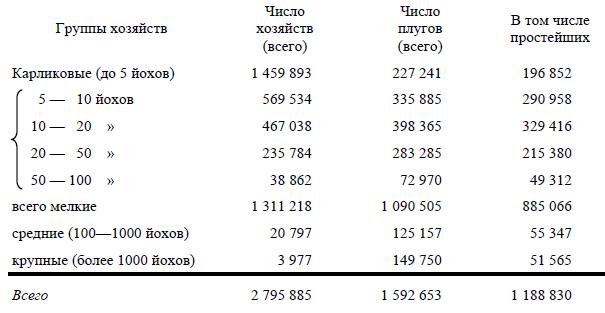

Благодаря таким исключительно подробным данным получается возможность установить с точностью показательное, так сказать, характеризующее весь строй хозяйства, значение сведений об употреблении немногих сельскохозяйственных машин и «редкостей» техники (вроде паровых плугов). Возьмем данные венгерской статистики[58] об употреблении плугов кроме паровых (которых было в 1895 г. всего 179 во всей Венгрии, из них 120 в 3977 крупнейших хозяйствах).

Вот данные обо всем числе плугов и о числе простейших, наиболее примитивных, наименее прочных среди всех орудий этого рода (к простейшим отнесены однолемешные плуги с деревянным дышлом; прочие: те же с железным дышлом, затем 2-х- и 3-х лемешные, культиваторы, окучники, плуги для глубокой вспашки).

Не говоря уже о карликовых хозяйствах, мы видим, что у мелкокрестьянских (5–10 йохов, т. е. 2,8–5,7 ha) 233 тыс. из 569 тыс. вовсе не имеют плугов, из среднекрестьянских 69 тыс. из 467 тысяч. Только высшие группы, т. е. крупнокрестьянские и капиталистические хозяйства обеспечены плугами, причем только у хозяйств свыше 100 йохов (таких хозяйств только 25 тыс. = 0,9 % всего числа!) преобладают орудия более усовершенствованные. У крестьянских хозяйств преобладают (и чем мельче хозяйство, тем значительнее это преобладание) простейшие орудия, наименее прочные, дающие наихудшую работу.

Оставляя в стороне карликовые хозяйства, составляющие большинство (52 %) всех хозяйств, но занимающие ничтожную долю площади (7 %), мы получаем такой вывод:

Свыше миллиона мелко- и среднекрестьянских хозяйств (5–20 йохов) недостаточно обеспечены даже простейшими орудиями для обработки почвы.

Четверть миллиона крупнокрестьянских хозяйств (20–100 йохов) обеспечены сносно орудиями простейшего рода. И только 25 тысяч капиталистических хозяйств (имеющих, правда, 55 % всей земельной площади) вполне обеспечены орудиями усовершенствованными.

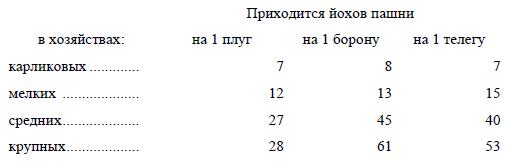

С другой стороны, венгерская статистика делает расчет, сколько приходится йохов пашни на одно земледельческое орудие и получает такие цифры (приведем данные только о плугах, боронах и телегах, оговариваясь, что картина их распределения между хозяйствами совершенно однородна с той, которую мы видели относительно плугов).

Это значит, что, совершенно неудовлетворительно обеспеченные всеми земледельческими орудиями, пролетарские и крестьянские хозяйства имеют их непомерно много по сравнению со всем количеством пахотной земли в их хозяйствах. Нищенская обеспеченность орудиями и невыносимая дороговизна содержания их – таков удел мелкого производства при капитализме. Совершенно точно так же статистика квартир в каждом большом городе покажет нам, что низшие классы населения, рабочие, мелкие торговцы, мелкие служащие и т. д., всего хуже живут, имеют самые тесные и самые плохие квартиры и всего дороже платят за 1 кубический фут. По расчету на единицу пространства квартиры фабричной казармы или любой трущобы для бедноты дороже шикарных квартир где-нибудь на Невском.

Отсюда вытекает и по отношению к Германии и по отношению ко всем капиталистическим странам следующий вывод. Если данные об употреблении немногих усовершенствованных орудий и сельскохозяйственных машин показывают нам, что их употребление растет с размерами хозяйств, то это значит, что мелкое производство в земледелии плохо обеспечено всеми необходимыми орудиями. Это значит, что в мелком производстве соединяется расхищение труда на содержание необъятной массы плохих и устарелых, годных лишь для крохотного хозяйства, орудий и тяжелая нужда, заставляющая надрываться крестьянина, чтобы кое-как продержаться с этими устарелыми, варварскими, орудиями на своем клочке земли.

Вот о чем говорят столь простые и столь знакомые всем данные об употреблении сельскохозяйственных машин, если вдуматься в общественно-экономическое значение этих данных.

Капитализм повышает технику земледелия и ведет его вперед, но он не может делать этого иначе, как разоряя, принижая и давя массу мелких производителей.