Полная версия

Полная версияДухота

Боцман бледнел ниже «пояска Маруси» – белой линии на корме судна, по которую оно сидит в воде.

– Что случилось?

– Да фельдфебель наш вчера пришвартовался не к тому причалу. Позвонил, открыла жена.

– Я вот хамсички Мухамедычу принёс…

– Как? – удивилась капитанша. – Его дома нет, сказал: «С утра – в море!».

VI

Альтер-эго Мухамедыча не в моём вкусе, вовсе не похожа на интересную особу, что иногда балует меня визитом в лачугу близ некрополя.

Приносит белые головки чеснока и, раскладывая их на подоконниках, авторитетно утверждает: чеснок – лучшее средство от воров.

Однажды, чуть укатил на неделю в Москву, злоумышленники сломали решётку на окне и залезли в мою халупу, которая, вероятно, когда очутились внутри, показалась им склепом с унитазом. Спёрли банку молотого кофе, новую кожаную папку для бумаг, портативную радиоаппаратуру и (самое обидное) бронзовую чашу из Тибета, привезённую дочерью: проводя по тонким краям сосуда деревянной палочкой, обутой в рогожу, можно услышать завораживающе-таинственный гул, как бы из бездн вселенной, который, чудится, создан из перезвона космических бубенцов на картине Рене Магритта.

– Тётя Вера (Вера! – ещё одно знаковое имя на генеалогическом древе моей тезоименитой судьбы), прошедшая войну до Берлина телефонисткой в штабе, – вслух резонирую я, разглядывая на подоконнике спасительный чеснок, – и, получив орден за связь с полковником, точнее, за то, что обеспечивала связь командования с пехотой, сейчас, в преклонном возрасте, почивает до третьих петухов, воткнув куда надо из страха перед разбойниками свисток. Сон распирает её живот, газ летит в свисток, и вот уже по боевой тревоге встаёт из могил Третья ударная армия на защиту ветерана в юбке!

– Как вы грубы! – укоряет гостья и, уверяя, что лунный свет, по мнению домочадцев, если обнажить ягодицы – самое эффективное лекарство от всех болезней, в полночь во дворе (когда, по Апулею, следует с молитвой обратиться к царственному лику Луны, богине благожелательности и милосердия), согнув себя поясным поклоном, оголяет нежную попу.

– Много ли есть дам, чьё искусство быть являет собою такое единство форм и содержания? – вопрошаю я и, забыв обет целомудрия и воздержания, Эмпедоклом бросаюсь в пылающий у неё между ног кратер Этны.

Спозаранку (пока спит) тихо выскальзываю из дома, чтобы нарвать в саду любимую ею чёрную смородину, аккуратно отсекая хвостики у спелых ягод. В саду уже начинаются чудеса: близится август, вишня осыпает тропу тёмной падалицей, прикидывается Сашкиной козой, что усеивает путь позади себя кишечной дробью.

Осенью Чесночиха улетает в другие края… Достаю воду из колодца, и в бадье моих ладоней плавает опавшим листом её письмо:

«Друг мой бесценный, здравствуйте!

Когда прощалась с вами, уже знала, что буду писать вам всю жизнь, даже если не получу ни одного ответа. И знала, что, может быть, мои письма будут читать чужие глаза. Тогда это показалось мне заманчивой перспективой – пройти голой через строй солдат. Но после первого же моего письма (поздравление с днём рождения, помните?) это ощущение исчезло. Я поняла, что, если ТО, что не можешь дать прочесть любимой подруге, ТО ТВОЁ, что пишешь мужчине, умирая от счастья и стыда, могут читать посторонние – они не люди; и, значит, они для меня не существуют; хотя я прекрасно понимаю, что первая же зуботычина серьёзно убедила бы меня в реальности их существования.

Однажды я уже испытывала это… Ваши глаза за колонной в фойе театра после единственного спектакля какой-то гастролирующей труппы, где мы были вместе, не встретившись… Я вижу и сейчас ваши глаза, перехватившие мой ответный крик: бежать к вам, прижать к себе, оградить от непонятной боли, что отразилась ли, выплеснулась ли изнутри – в ваших глазах…

А сейчас то же чувство от этих слов… И всё вместе (почему это объединилось?) – животный страх за вашу жизнь, страх, заставляющий пасть на колени и умолять вас… О чём? Чтобы перестали быть самим собой? Чтобы берегли себя? Чтобы соразмеряли силы?

Благослови вас Господь, мой король!»

VII

Был ли я, протиснувшись в трижды желанный университет, «королём в новом платье» или «пигмеем в роли титана»?

«Тщеславие сжигало его, он жаждал обожания, лез на авансцену под свет юпитеров и бурю аплодисментов», – язвит вузовская многотиражка.

Когда аудитория требует меня на трибуну для отчёта о подрывной троцкистско-зиновьевской деятельности против партии и народа, я, дабы подчеркнуть, что не теряю самообладания, неторопливо подхожу к окну и захлопываю форточку – с площади дует холодный ветер.

– Вы давно ничего не ищете! Ваше место не здесь, а в духовной семинарии! – зле распыхахуся декан (сало в горошке).

– Благодать в устах твоих, чадо! – хочу молвить языком старца, но вместо того потрясаю публику перлом цинизма:

– Я давно был бы там, кабы не забирали в армию!

– В чём ты видишь смысл жизни? – вякают семь аршин говядины да три фунта лент в пятом ряду.

– В том, что дарю на улице прохожим свою улыбку.

– Фигляр! – хрюкает аудитория.

– Паяц! – добавляет газета.

– Что за грех? – удивляется Апулей. – Что за грех, если он охотно улыбается красивой девушке?

VIII

Однокурсники не могут усидеть на «Двенадцати стульях», носятся с книжкой двух писателей из двенадцати колен Израилевых как дураки с писаной торбой.

Меня, «верхогляда и сноба», волнуют другие авторы…

Мне нравятся мракобесы.

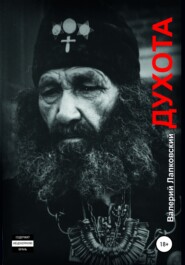

Один из них сидит на обложке фолианты в позе олимпийского атлета с полуобнажённым торсом, подняв к небу указательный перст. Вокруг хнычут ученики, кто-то, отвернув голову в сторону, подаёт приговорённому к смерти корифею кубок цикуты.

Меня пленяет экстаз расписанной свободы в шедеврах шармёра Б., которого «кремлёвский мечтатель» спровадил за границу на пароходе, переполненным духовным генофондом.

Тогды я запоем читал в закромах уникальной библиотеки то, из чего нынче спичрайтеры считают обязательно воткнуть цитатой в речь президента. Не только страшеклассник, даже профессор МГИМО, теперь может безошибочно проинформировать с телеэкрана на каком транспорте, верхом на палочке, на автомобиле или в мотоциклетной коляске, отпустили домой религиозного гения после допроса без битья на Лубянке!

Двумя десятилетиями раньше журналюга, которому на фронте не было места, где бы ни скитался он в пыли с «лейкой», а то и с пулемётом, уламывал любимого мною классика «Окаянных дней» вернуться на Родину угощая отощавшего в немецкой оккупации лауреата Нобелевской премии коммерческой колбасой, доставленной, как суп в кастрюльке из Парижа для Хлестакова, самолётом из Елисеевского магазина в Москве. Тем же самолётом Сталин, вывезя вагонами из Ленинград запасы продовольствия (не достались ни наступающим гитлеровцам, ни поголовно вымирающим от голода блокадникам), снабжал апельсинами и прочими яствами стратега Жданова. И грех было не топить буржуйку в замерзающем от холода в то время городе на Неве стопудовым собранием сочинений автора, планировавшего, сродни выдвиженцу по чистке аппарата «Главсахара», производить рафинад для пролетариата из древесных опилок. И горело его творчество от озверелых прений с меньшевиками, буржуазными экономистами, попами, проститутками, жандармами, объективными и субъективными идеалистами до моего спора с преподавателем, когда всю эту историю схватки инфузорий в луже из-под копыта свиньи я должен был вызубрить и сдать на экзамене.

А теперь скажите, дамы и господа, почему, получив жалкую стипендию, отдаю часть денег кряхтящему гардеробщику в прихожей университета? Потому что он недорого уступил мне раздёрганную, без переплёта, дореволюционную Библию, чьи два Завета давят медными пятаками на смертном одре вежды ленинской эрудиции.

Рассчитавшись с дедом, отправляюсь в центр города, где покупаю новый галстук, пластинку (с записью «Весны священной» Стравинского, «Песен об умерших детях» Малера) и… гаванскую сигару. Курить толком не умею, но беру ради куражу, чтобы не подражать глотающим сигаретную мелочь заносчивым филологиням и спесивым выпускникам, снисходительно посмеивающимся над замашками эмансипирующего первокурсника.

Нельзя сказать, что моё знакомство со Священным Писанием началось с зачитанного экземпляра гардеробщика. Первое рандеву произошло, едва мне исполнилось четырнадцать лет; тогда уже много, беспорядочно читал. В восьмом классе взял в руки «Анну Каренину»… Но сколько ни заставлял себя морочить скучной книгой (лучшим, по мнению Владимира Набокова, творением Льва Толстого), не мог расшнуровать её корсаж… Естественно, в том возрасте (возможно, и для самого Льва Николаевича) для меня была замаскирована невинная сексуальная символика некоторых сцен романа, например, эпизод о том, как один из персонажей мужского пола норовит положить большой берёзовый гриб в корзинку между ног почти помолвленной невесты… Книга раздражала меня не хуже Анны, порой выводившей из себя Вронского…

В силу полученного школьным воспитанием безразличия к поповским басням, я прошмыгнул мимо размышлений героев Толстого о Христе, Евангелии… И, наверно, ещё долго не добрался бы до Нового Завета, но случилось чудо.

В полуподвале дома своего приятеля встретил старуху, постоянно сидящую, чаще лежащую, на кровати; шавкающую, беззубую и такую весёлую! Пожилая дочь и внук ухаживают за нею, принося еду. Около койки – табурет, на нём тарелка с остатками кашки-малашки, стакан воды, очки и измождённая книжица без обложки, размером с длань… И что это ты, бабуля, читаешь, перебирая истрёпанные страницы, будто изношенные чётки русской царицы, расстрелянной в подвале?

Осторожно извлекаю из рук старухи «криминальное чтиво» и вдруг… в обруганной древней книжечке открываю для себя то, что захватывает дух до такой степени, что, когда впервые беседую с ректором духовной семинарии, автором монографии о Владимире Соловьёве, то (желая показать: не шит лыком) цитирую найденную тогда крупицу: не вливают молодое вино в ветхие мехи, ибо разорвёт их, – то вино из ветхого подвала попало в мою молодость и навсегда изменило её!

IX

Говорят, был святой, источал слёзы, стоило кому-либо при нём произнести Имя Иисуса Христа. Я не всплакнул, услышав на лекции Имя Иисуса из Назарета, но весь встрепенулся, узнав, что есть на свете умник, бывший преподаватель университета Вячеслав Зайцев, сочинитель глупейшей мистической гипотезы «Христос – первый космонавт»!

Стукнуло мне о ту пору девятнадцать весен, и в тыя дни изредка шатался по поющим церквам, не особенно беспокоясь, отчего тянет к попам и стала ли для них вера парадоксом, риском, страстью какой она была, например, для Кьеркегора.

Информация про Христа, пришельце из другого мира, столь резанула, столь задела, что сразу после «пары» подскочил к оратору:

– Где сейчас Зайцев?

Преподаватель глянул на меня с усмешкой, как на придурка среди косяка молодых интеллектуалов, коим до лампочки мифический Христос. «Зайца» выгнали! Он теперь в институте литературы в Минске.

Я тут же с жаром настрочил письмо в Белоруссию, не скрывая отвращения к фельдфебелям, лезущим в Вольтеры, и попросил обскуранта дать мне прочитать его оригинальный труд. Вкривь-вкось скомкал листок, сунул конверт в почтовый ящик.

«Ваше послание, – вскоре приветливо ответил Вячеслав Кондратьевич, – мне показалось католическим по духу…» Я, Викентий Гладышевский, действительно крещён во львовском костеле, хотя ни слова не сообщал ему, что после поражения немцев жил с родителями и сестрёнкой на Западной Украине, что от отца в моих венах течёт кровь Речи Посполитой.

Завязалась переписка, и после пересвиста двух далёких петухов мы встретились в Публичной библиотеке, куда крамольный филолог частенько приезжал для работы с редкими материалами, и где я пропадал с утра до вечера.

У него оказалась сермяжная физиономия. Около глаз змеями у колыбели Геркулеса кишели морщины. На пальце бледной руки запёкся чёрный камень в серебряной оправе, как зайчик на моих шортах, потомок того пойманного, что прятался за пазухой на груди Франциска Ассизского.

Змееборец говорил неслыханное, во что я, конечно, не верил: о близкой агонии колосса на глиняных ногах!

Он дал мне ходившую по рукам машинокопию большевистского дипломата, письма, адресованного из-за бугра тому, на чьём лице черти ночью горох молотили. Рябой прикидывался беззащитным бобылём, любителем чая с вареньем, сторожем в клубе собаководства. Под френчем у Иосифушки висел на часовой цепочке перламутровый перочинный нож. «Перережет нам горло!» – вспотел посол, увидев, как Сосо поигрывает острым лезвием.

А в ушах Сосо Бесошвили, некогда молодого марксиста, небритого и в грязных башмаках, теперь же ухоженного Навуходоносора в Кремле (может бывшего, а может нет, шпика монаршей охранки), шипела граммофонной пластинкой записка пианистки, которой он отвалил куш за нашумевшее исполнение ею любимейшего им концерта Моцарта:

– Деньги Ваши ужо пошлю в церковь на помин удушенных Вами душ.

Запальчивая инвектива раскольника из комиссариата иностранных дел, не пожелавшего вернуться из командировки на Запад в ГУЛАГ, придала наступательный тон моей заранее набросанной (и с пафосом прочитанной, по ехидной реплике многотиражки) прощальной речи в вузе; то был выпад солдата, который начертал обломком мела на дорожном указателе, сколько км осталось до Берлина:

– Ни хрена, дойдём!

О чём ярче яркого кричал тот монолог?

О том, что оратор на самом деле был не воином легендарной и несокрушимой армии, а всего-навсего допризывником, не прошедшим курс молодого бойца; и если ничего не смыслил, то, во всяком случае, ничего не ведал ни о догматике христианства, ни о Таинствах, ни об ипостасях, кенозисе, филиокве…

Так какого же чёрта льнул к Церкви, точно к губернаторской дочке, пробудившей в Чичикове поэтические чувства?

Хотел ни больше ни меньше Блаженного Августина успеть в промежутке между рождением и смертью постичь, есть ли Бог и душа? Да откуда подобное могло прийти в голову группкомсорга, который к стыду тех, кто его избрал, не вёл никакой общественной работы! Нет, у него (как проницательно констатировал отлично выбритый следователь в норковой шапке, допрашивая его после легкомысленной попытки проникнуть в американское посольство) было что-то не в порядке с мозгами… Овца отбилась от стада.

Если то были, по определению тех, кто выставил Гладышевского за дверь университета, «псевдо-религиозные поиски», за что выгнали? Струхнули, как бы мнимые потуги на духовное предназначение не стали подлинными? Или выкорчевали из альма матер просто за то, что со слов матери полушутя-полусерьёзно выучил «Отче наш»? Ту самую молитву, которую в фильме Анджея Вайды успевает перед расстрелом шепнуть польский офицер. В этой кинокартине ужасает рука, висящая на большом кресте (Мефистофель сравнил бы её с оторванной бакенбардою Ноздрёва)… Тела на распятии нет. Вокруг, во дворе храма, припорошены шинелями на земле раненые и убитые… Девочка ищет среди них отца… Мать отворачивает ворот шинели опознанного дочерью поручика: … Христос! Без руки, что коченеет на древе: дитё обозналось… Папку потом, с массой пленных, пулей красноармейца в затылок:

– Отче наш…

«Между тем, как вы, товарищи, не заметили? Перед нами крайне незаурядная личность. Знает «Отче наш», черпает возвышенные чувства и мысли из библии, верит в бога!»

Автор сей филлипики на странице университетской многотиражки теперь светится в обсмыканных джинсах на телеэкране. Сед, весел, усат, борода от уха до уха. Солидный обозреватель новой столичной газеты. Принёс в студию сетчатую клетку с крысой, переодетой прыгающим щеглом. Водрузил на стол перед зеваками, вынул трубку и задымил балаганным дедом, предаваясь сладостным побрехушкам о жившей у него суперсмышлёной кошке Дусе, да о том, сколько он повстречал необыкновенных людей, например, кровельщика крыш железом, знающего все стихи Тютчева и без запинки три тома «Капитала» Маркса, не хуже сторожа на могиле Данте, вызубрившего полностью «Божественную комедию»! И ещё о том, как он, фотохудожник, полез на шпиль Петропавловской крепости запечатлеть на плёнку подштанники ангела и чуть не сорвался, но, оставшись Промыслом Божиим цел, переквалифицировал себя после падения атеистического ига в искренне, глубоко верующего человека (не менее искренне голосовал за извержение из вуза первокурсника, топтавшего дворы Господни, который на собрании вынул из кармана, где обычно носят на груди билет ВЛКСМ, и ткнул под нос ему и всей аудитории тёмно-синюю книжку с золотым крестом на обложке: Новый Завет!).

Когда диспут о вере обрушил на Лютера вал упрёков в ереси, реформатор преспокойно нюхал принесённые им два нарцисса. Когда большевики в царской Думе обналичили петлицы пиджаков красными гвоздиками, монархист Пуришкевич запихнул в гульфик штанов такой же цветок… А я?.. Выскочил на трибуну, и что?.. Захлопнул форточку на окне… Но едва пообещал прошить очередью из автомата парторга Синегрибова, как аудитория взвихрилась, бросилась к обидчику, чтобы отколотить и, кабы не увещевания декана, осуществила бы суд Линча; лишь до боли сжав пальцы в кулаках, решила перенести экзекуцию на вечер в общежитие, куда негодяй не явился, промыслительно избрав для ночлега другое место.

Половина группы, с которой мне довелось учиться, подалась по окончанию высшей школы в Приказ тайных дел (попутный ветер и дым в одно место!), где некогда процветало пикантное «Общество дружбы СС и НКВД». В последнее время в сей организации прибегают к нетрадиционному сбору информации: следят за динамикой запасов донорской спермы, количеством скота на бойне, периодичностью регулов у английской королевы, за теми, кто, подражая персонажам Чехова и Булгакова, уплетает керченскую селёдку, и даже почему Мэрилин Монро прозвали, как жену нашего президента группы компаний «Шикарный дом», «холодной лягушкой».

Однокашники, бравые ребята! Сожмите мышцы ануса. Куды делись, когда рухнул советский рейх?

Опричники Ивана Грозного сыпанули вдрызг, рассеялись, заволынили, едва настала пора серьёзных испытаний, и честь диктовала идти на бой с крымскими татарами. Рассыпался Союз, и вы тараканами юркнули в банковские щели, перекроив себя из чекистов в «бездарных хозяйственников и великих воров».

Я так неуёмно стремился в университет, гонялся за поступлением в студенты, будто Владимир Соловьёв за Софией Премудростию в пустыне Египта, аки молодой человек, который, преследуя даму сердца, врывается, потеряв голову от страсти, на рысаке за нею в храм, а та, уездная щеголиха (с позволения Салтыкова-Щедрина, видит сон, будто именно этот гусар нежится рядом с нею на пуховой постели в мундире, с саблей, верхом на коне) распахивает в церкви перед ним платье на груди, демонстрируя всаднику изъеденные недугом сосцы.

Кавалер – шмяк с седла! Обморок.

Очнувшись, шлёпает в дальний монастырь, чая пострига в ангельский чин.

Был я для вузовских бонз не декоративной шпажонкой на бедре Льва Толстого, который кис на лекциях и в девятнадцать лет бросил университет, дёрнул в деревню; был я для них колючим терном и волчцом, красочно разрисованным мухомором, который дорвался до никак не заслуженных привилегий, права трактовать свободу с непринуждённостью козла, забравшегося в чужой огород с капустой.

Мотнусь, решил, в Троице-Сергиеву лавру.

И вот уже семеню по ухоженной аллее – добрался таки до родной деревни после опасных скитаний в пустыне – вкупе с раскормленным, вежливо-превежливым «Чаепитием в Мытищах». Бормочу о надежде стать семинаристом, пройдя подготовку в монастыре; собеседник вразумительно парирует мой восторг указанием на отсутствие у меня паспортной прописки в Подмосковье на предмет проживания у Троицы, без чего меня ни за что не оставят в лавре. Услыхав о моей готовности оттяпать себе топором пальцы на руке – лишь бы не в казарму, где придётся терпеть «дедовщину», черноризец урезонивает мою резвость одной-единственной репликой:

– Как тогда будете, если примете сан священника, держать кадило?

X

Порой из своего убежища близ загробного царства просачиваюсь в город, стараясь сохранить инкогнито.

Когда ледяные сосульки на крышах свисают острым выменем капитолийской волчицы, любуюсь в переулке на невысокий загон, сооружённый из разного хлама бомжами, где, грея друг дружку, сопит пирамида бездомных щенят… Три бухарика промеж сугробов, будто среди кресел и диванов в белых чехлах на широко известной картине «Ходоки у Ленина», хлещут водку из горла бутылки, закусывают снегом, стёсывая ладонями налёт грязи с наста. И поминают добрым словом усатого Целовальника, пристыдившего на съезде партии тех, кто мечтал вырастить древо жизни в Эдеме социализма без зелёного змия.

Когда приходит весна и тянутся «жидовские кучки»…

Приветливо распахнуты двери кожвендиспансера.

В больничном садике дефилируют сифилитики.

На крыльце чирикает стайка практикантов в белых халатах. Курит, острит, и от всего стадца за версту несёт чистотой, анекдотами, амбицией.

Некогда и я, тип, стоящий на самой низшей ступени нравственного развития (паче кала смердяй), совершил гнусный, аморальный поступок: переспав со студенткой химфака («девица бяше доброзначна зело»), свёл короткое знакомство с лихой хворью, кому только не строившей глазки, кроме Шопенгауэра, Шуберта? (Ах, Рабле, Рабле, у тебя даже Папа Римский в аду лечит люэс, не успев переболеть им на земле!)

– Нужна нравственность! – говорила моя бабушка, никак не идентифицируемая ни с бабушкой Горького, ни с бабушкой Пруста.

– Что такое «нравственность»? – вопрошал внук.

– Ну, когда люди друг другу нравятся.

– А если нет?

– Ты без понятиев! – взрывалась Мария Павловна, не имея ни малейшего понятия о диалектическом движении понятия в «Логике» Гегеля.

Изгнав из университета неслуха, таскающегося в духовную семинарию, стражи нравственного целомудрия лишили себя радужной возможности обличить хлыща (любящего, хорошо подобранным галстуком, становиться в позу законодателя мод) в зловонном разврате: приказ об отчислении на вольные хлеба завис на доске объявлений за неделю до того, как он попал в объятья венерологов.

Подхватив грозную болячку, стремглав бросился в лечебницу, пуще Муссолини, который валяясь на земле, весь в кровище от взрыва раскалённого ствола артиллерийской пушки, первым делом, прийдя в себя, ощупал свои яйца. Слава Богу, целы!

Деканату лишь досталось дебелой бабой (засуха ниже пупа) подглядывать в щель дощатого забора, как плещется в лохани во дворе молодой сосед.

Когда лето гнездится на реснице комара, жара выталкивает меня на пляж, где сперва попадаю в… каменный век… На горячем песке наворочены глыбы из мяса, изображая строго геометрическими фигурами обывателей безупречно астрономический календарь Стоунхенджа… А потом вижу: плешивый дон жуан, прячась в кустах, облизывает через бинокль выходящих из моря местных афродит. Не хуже него восхищаюсь, рассматривая загорающих на топчанах женщин глазами «Маленького капрала», что, прервав работу за письменным столом, молча разглядывает лежащих на канапе (по его приказу – нагишом) придворных дам, по очереди приглашаемых адъютантом из гремящего музыкой бального зала неподалёку от апартаментов императора.

Возвращаюсь домой с далёкого пляжа на переполненном катере; на капитанском мостике коренастый, смуглый кормчий в белой рубашке с чёрно-золотистыми погонами кокетничает с двумя, успевшими подмазать губы, курортницами. Плывём мимо скалистых, сожжённых солнцем берегов, мимо скрытой под землёй искусством каменщиков крепости прошлого века. Глотаю с наслаждением встречный ветер, ныряя ноздрями в пахнущие морской солью волосы прижавшейся ко мне ещё час назад незнакомой спутницы.

Когда осень слепой тетерей тычется на улице прохладным носом в тёплую щёку, кормлю вместе с детьми и горожанами крошками хлеба на приморском бульваре серо-белых лебедей, имеющих, если верить Сократу, дар предвидения и поющих от радости предчувствия благ преисподней.

Но в любое время, когда бы ни вышел в город, тревожит опасение напороться на Маню.

Маня – античный космос, со всех сторон круглая, сферическая, с равным расстоянием от мягких грудей до пухлых ягодиц.

Маня духовно окормляется в Казанском соборе и ходит в гости к старосте «Алёше Поповичу».

Каморка председателя церковного совета оклеена от пола до потолка плакатами манекенщиц в костюмах Евы вперемешку с портретами последнего русского царя. Модели на стенках все, как одна, в выигрышных позах, показывая то, что надо, и так и эдак, снизу, прямо, искоса, ну как только тебе хочется. Не каморка, а золотая табакерка потёртого Казановы!

На обитой жестью двери, снаружи, присосалась намалёванная киноварью древнерусская свастика, коловрат.

Ктитор потягивается на койке. Полураздет, с шеи под мышку сиганул тёмно-серебряный крестик на засаленном гайтане. Подле кровати столик без скатерти, с рыжей кобурой, где лежит поломанный пистолет, скорее пугач. Купил с рук, надеясь починить…