Полная версия:

Идеальный город: заколдованная вершина, которую так никто и не покорил. Из цикла «Волшебная сила искусства»

Ряд объектов избежали встречи с трехтонным чугунным шаром только из-за пиетета ведущих архитекторов к классического стилю: «Предполагалось проложить магистраль – проспект Ильича или проспект Дворца Советов (названия были разные). Она начиналась бы от Китай-города, нынешней Славянской площади, огибала бы Кремль, проходила бы там, где сейчас стоит гостиница „Москва“, далее следовала бы через Театральную площадь до Дворца Советов и устремлялась бы на юго-запад. Это должна была быть парадная магистраль города, к которой привязывалась и Красная площадь. И, вне всякого сомнения, это должна была быть монументальная магистраль. Но идея монументальности вступала в противоречие с теми объектами, которые хотели сохранить. Так, трогать Манеж, Большой театр считалось грехом, поскольку они „правильной“ архитектуры – классицизм» (Там же).

Некоторые грандиозные архитектурные задумки вовремя были скорректированы простым здравомыслием и соображениями соразмерности: «Напротив Большого театра, на площади Свердлова (ныне Театральная площадь), в соответствии с проектом конца 1936 года должен был появиться гигантский Большой академический кинотеатр с залом на 3 тыс. мест. И этот проект подразумевал оформление всей площади в целом. Впрочем, вскоре стало ясно, что такая крупномасштабная новая застройка подавит своей грандиозностью этот бедный, несчастный, маленький Большой театр. Его надо было сохранить как доминанту, и объявленный конкурс на лучший проект кинотеатра был раскритикован практически сразу, еще до того, как архитекторы представили варианты» (Там же).

Глава 2. «Язык булыжника мне голубя понятней…». Мечты, воплощенные в камне

2.1. Несравненная Атлантида Платона. Античность

У знаменитого поэта Серебряного века есть такие строки: «Язык булыжника мне голубя понятней // Здесь камни – голуби, дома – как голубятни…» (из стихотворения Осипа Мандельштама «Париж», 1923 г.). «Голубь» здесь – символ природного, естественного начала, «булыжники» (имеются в виду булыжники мостовой) – это знак восхитивших пиита блестящих архитектурных творений французской столицы, это мечты галльских зодчих, воплощенные в камне.

Именно они – мечты об идеальном устройстве города – толкали вперед созидательные устремления архитекторов и строителей всех времен и народов, помогали находить нестандартные, подчас даже парадоксальные решения для комфортного обустройства людских поселений.

Даже само появление этого феномена – «ГОРОД», как считают эксперты, «следовало бы отнести к самым остроумным и необъяснимым находкам человечества. Мы не знаем толком, были ли они чьим-то личным изобретением, и если да, то понимал ли изобретатель всю опасность и величие этого замысла. Бытовая логика ошибочно подсказывает, что после того, как 12 000 лет назад появилось сельское хозяйство и деревни, наиболее процветающие из них однажды разрослись настолько, что им потребовалась центральная площадь и здание администрации» [Элькина 2022, с. 243].

Однако, судя по всему, всё было несколько сложнее: «Превращение деревни в город было скорее революцией, чем эволюцией, качественным, а не количественным переходом. Жители деревни, за редким исключением, занимаются одним и тем же промыслом, а порядок в ней поддерживается силами общины. Горожане занимаются самыми разными вещами и связаны друг с другом замысловатой системой иерархических связей. Самые древние из известных нам городов находились в долине рек Тигр и Ефрат. Междуречье представляло собой болотистую местность: его жителям приходилось то и дело рыть каналы, осушая землю, и следить, чтобы паводок не унес урожай. Их повседневная жизнь состояла из тяжелого труда, непредсказуемости и стресса. Возможно, это обстоятельство и оказалось решающим. Экстремальные условия спровоцировали потребность объединить человеческие усилия» [Там же, с. 243 – 244].

Начать рассказ о полных приключений и интриг попыток превращения в реальность воздушных замков архитекторов под тайтлом «идеальный город» наверняка могут помочь поэтические метафоры. Не чурались неожиданных художественных сравнений и античные мыслители. Один из них – Платон (428/427 или 424/423 – 348/347 до н.э.), знаменитый основатель Академии – философский школы, просуществовавшей почти десять веков (до 529 г. н.э.), так, например, изложил свое представление о Вселенной: «„Всех валов восемь {Луна, Солнце, пять известных тогда планет и небо звёзд}, они вложены один в другой, их края имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи образуют непрерывную поверхность единого вала“. Значит ли это, что Платон действительно считал светила закреплёнными на твёрдых прозрачных сферах, или же это поэтическая метафора, говорящая о нерушимости их орбит? Скорее второе. Последний штрих картины выглядит таким образом: „Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними, каждая из них издаёт только один звук. Из всех звуков – а их восемь – получается стройное созвучие“» (из статьи Сергея Житомирского «Античная астрономия» // из книги «Астрономия» (под ред. М. Д. Аксёнова), «Энциклопедия для детей», Москва, «Аванта+», 1997 г.).

Что ж, похоже, афинский философ классического периода Древней Греции не только обладал литературными талантами, но и умел слышать музыкальные гармонии небесных сфер. Думается, не подводят эти умения мыслителя и в описании Атлантиды – острова-государства, находившегося, по утверждению Платона, к западу от Геркулесовых столбов и погибшего во время сильного землетрясения около 9500 г. до н.э.

Да и подумать: этот отрывок из «Крития» Платона» – чем это не характеристика идеального города, близкого к представлениям о райском уголке на Земле?: «Атлантида, да и Атлантический океан, названы в честь Атланта, первого царя острова (этот Атлант не имеет ничего общего с героем греческого мифа, поддерживающим небосвод). Цари Атлантиды обладали бесчисленными богатствами. На острове имелись любые виды ископаемых твердых и плавких металлов, в том числе мифический металл orikhalkon («орихалк»), по ценности своей уступающей только золоту. На острове произрастали самые различные виды деревьев, водились все виды домашних и диких животных, включая слонов. Атлантида была подлинным раем, и все же атланты ввозили товары из других районов обширной империи» (из книги Стивена Кершоу «Путеводитель по греческой мифологии», Москва, «АСТ», 2010 г.).

Подробен Платон и в описании архитектурных особенностей мифического поселения: «Атланты возводили город, сооружая водные кольца вокруг дворца Клейто. Всего таких колец было три, ширина самого большого из них (наружного) равнялась 600 метрам; такой же была и ширина самого большого земляного кольца. Центральный остров, на котором находился дворец, представлял собой круг (диаметром 1 км). От моря до наружного водного кольца тянулся десятикилометровый канал, а водные кольца между собой соединялись туннелями. На центральном острове, кроме дворца, находился храм Посейдона и Клейто, окруженный стеной из чистого золота. Храм представлял собою строение длиной 200 м и шириной 100 м (Парфенон в Афинах имел длину 70 м и ширину 30 м). Храм был декорирован золотом, серебром, слоновой костью и орихалком и украшен большим количеством статуй; на примыкающей к нему огороженной территории паслись породистые быки» (Там же).

Древний город поражает и своими размерами, и глубоко продуманной организацией архитектурной пространства: «На кольцевых островах располагались храмы, сады, гимнасии, ипподромы, казармы дворцового караула, а также доки, в которых ремонтировались и строились корабли. На расстоянии 10 км от наружного водного кольца возвышалась круговая крепостная стена, до которой доходили жилые постройки города. Город располагался на окруженной горами обширной равнине размером 600 на 400 км. Равнину окружал широкий и глубокий искусственный ров, куда стекали воды горных рек и ручьев, а изо рва исходила целая сеть каналов, использовавшаяся для передвижения по воде, а также для орошения полей и садов, что позволяло снимать два урожая в год» (Там же).

Не забыли зодчие глубокой древности о благоустройсте города и комфорте его жителей: «Из источников холодной и теплой воды, которые содержали воду в огромном обилии и отличались как приятным вкусом, так и целительной силой, они извлекали пользу, расположив вокруг строения и соответствующие свойству вод растительные насаждения и построив водоемы, одни – под открытым небом, другие – крытые для теплых зимних ванн, отдельно для царских и отдельно для простых людей, отдельно для женщин, отдельно для лошадей и прочих рабочих животных, причем каждому дали соответствующее устройство. Стекавшие воды они отвели к роще Посейдона – группе разнородных деревьев, достигших необычайной красоты и вышины благодаря плодородию почвы, и через каналы по направлению мостов спустили во внешние (водяные) кольца…» (Платон «Полное собрание сочинений в одном томе», Москва, «Альфа-КНИГА», 2013 г.).

Но позвольте: не смеется ли над нами уважаемый философ? Какую дерзость и сказочное воображение надо иметь, чтобы так детально описывать Атлантиду через девять тысячелетий (!) после ее исчезновения? Но если предположить, что это мистификация – только предположить – то, надо сказать, она была неплохо подготовлена: «У Платона уже был материал, который он, вероятно, держал в уме, работая над „Тимеем“ и „Критием“. Вот сведения, которые Платону были, несомненно, известны. Описание Геродотом великолепия Вавилона с „висячими садами“ Семирамиды. В столице Мидии Эктабане имелось семь кольцевых стен с проложенными сквозь них туннелями. В Карфагене существовала круглая гавань, окруженная доками, а на центральном острове гавани располагалась „штаб-квартира“ карфагенского флота» (из книги Стивена Кершоу «Путеводитель по греческой мифологии», Москва, «АСТ», 2010 г.).

И всё же это не розыгрыш, вернее, не столько розыгрыш, сколько изящная литературная игра, вплетенная в ткань актуальной для тогдашних эллинов дискуссии об идеальном государстве. Один из петербургских специалистов по античной философии так объясняет это вольное вторжение в ареал, где царит педантичная Клио: «Вспомним, Платон хочет оживить идеальное государство. Но как это сделать? Придумать для него особое пространство, вымышленную страну с вымышленными соседями? Так можно поступить в эпоху географических открытий, и так поступят не только Мор и Кампанелла, но еще в древности Евгемер и Ямбул. Платону это едва ли подходило. Плаваний с исследовательскими целями в его время не предпринималось, требовался между тем рассказчик, внушающий почтение и доверие. Малограмотный матрос или торговец, стяжатель по своей натуре, не могли быть выбраны Платоном для этой роли. Как бы то ни было, достаточно того факта, что он захотел увидеть идеальное государство воплощенным в родной Аттике. В таком случае предстояло поместить его в историю» (из книги Дмитрия Панченко «Платон и Атлантида», Ленинград, «Наука. Лениградское отделение», 1990 г.).

«Философское развлечение» (именно так называют некоторые специалисты-историки повествование Платона об Атлантиде), послужило элегантной попытке сопоставить древнюю Атлантиду с существовшими в те же времена Афинами, выставив в выгодном свете последнюю: «Город, который сейчас является Афинами, был лучшим в военном отношении и имел во всех отношениях лучшие законы на сегодняшний день. Говорят, что она совершала самые прекрасные поступки и имела самое прекрасное телосложение из всех тех, о ком мы слышали под ликом небес. Среди этих деяний величайшим была защита Европы и Азии от гибридной островной империи Атлантиды. Когда Атлантида напала на Афины, они продемонстрировали свое превосходство. Она была лидером греков, но когда все они покинули ее, она осталась одна, победила врага, предотвратила порабощение свободных людей и освободила тех, кто был порабощен. Однако за этой победой последовали землетрясения, в результате которых Атлантида погрузилась в море, а афинская армия была поглощена землей» (из статьи Кэтрин Морган «История дизайнера: история Атлантиды Платона и идеология четвертого века» // «Журнал эллинских исследований», том 118, 1998 г.).

Благодаря так свойственной ему артистичности и склонности к импровизации, Платон, похоже, виртуозно решил поставленную перед собой задачу, пусть и путем низвержения идеального, казалось бы, города-государства: «У изысканного писателя исчезновение целого мира не должно выглядеть натужным и нарочитым. Оно должно быть окрашено каким-то особым смыслом. И смысл этот под рукой. Гигантская агрессивная империя могла сложиться только в силу заносчивости – забвения, с точки зрения Платона, истинных целей политического искусства. Цари Атлантиды опьянели от силы и роскоши, а под воздействием богатства утратили здравое понимание вещей. Что бывает в таких случаях с государствами, Платон сказал однажды в другом месте: они, „подобно судам, погружающимся в пучину, гибнут, либо уже погибли или погибнут в будущем из-за никчемности своих кормчих и корабельщиков – величайших невежд в великих делах“» (из книги Дмитрия Панченко «Платон и Атлантида», Ленинград, «Наука. Лениградское отделение», 1990 г.).

2.2. Валаам – православное воплощение Небесного Иерусалима. Средневековье

От таинственного острова к западу от Геркулесовых столбов – на восток, к городу в Иудейских горах, где прошли последние годы земной жизни Иисуса Христа, а затем – неожиданно – почти вертикально на север, тоже на остров, только возвышающийся над водами не Атлантики, а крупнейшего в Европе пресноводного озера.

Догадались, наверное, что первое наше перемещение в пространстве этой главы об идеальном городе Средневековья – в Иерусалим. Почему туда, объясняется вполне логично: «История человечества началась в раю, который был садом, и завершится в раю, ставшем в средневековой христианской экзегезе {истолковании} градом Иерусалимом. Для средневековых теологов концепты сада и града являлись теми моделями, по которым выстраивалось представление об идеальном пространстве и идеальной форме общежития. Уже в Ветхом Завете Иерусалим представлен как град Господень, место исполнения мессианских пророчеств. Новое осмысление он получает в христианской теологии. В Апокалипсисе Иоанна появляется образ нового Иерусалима, снизошедшего с Неба, символ совершенной Церкви (Откр. 3:12, 21:2,10). Подобные мистические представления и пророчества обусловливали восприятие земного города Иерусалима: он становится предметом медитаций о Небесном граде» (из статьи Ирины Редьковой «Град небесный и город земной в представлении Бернарда Клервоского» // «Вестник Московского университета», серия 8 «История», №4, 2014 г.).

В «Откровении» Иоанна Богослова образ града на небесах совмещает в себе взаимоисключающие, казалось бы, признаки колоссальных размеров средневекового замка и драгоценной шкатулки: «Небесный Иерусалим имеет квадратный план, а его высота равна его длине и ширине соответственно. Его стены ориентированы по сторонам света, с каждой стороны расположены по трое ворот. Высота городской стены составляет около 70 метров, а весь город украшен драгоценными камнями:

«18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,

20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.

21 А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло»» (из статьи Александры Романовой «Трансформация идеи: от «идеального города» к «городу будущего»» // журнал «Architecture and Modern Information Technologies», 2015 г.).

Но, чтобы отгородится от хаоса мирской суеты, вовсе не обязательно, похоже, сооружать городскую стену в семь десятков метров или возводить величественный главный храм англиканской церкви – Кентерберийский собор высотой 71,6 метров. Ассиметричное решение православных иноков – основание храмов и монастырских комплексов вдали от крупных поселений, на островных архипелагах, берегах крупных водоемов: «Сколько монастырей возвели руки русских мастеров, столько их, поражающих необыденностью возникающих перед взором картин. Пожалуй, необыденность, противопоставленная реальности, и есть то, что сразу можно выделить как общую черту монастырских ансамблей. Зыбкости водно-небесной стихии противопоставлена незыблемость каменного монолита Соловецкого и Макарьевского монастырей, а также множества монастырей, сооруженных на островах, берегах рек и озер: Кирилло-Белозерский, Ипатьевский, Валаамский, Спасо-Мирожский (Псков), Ферапонтов Богородице-Рождественский и другие» (из статьи Елены Медковой «Небесный град на земле» // журнал «Искусство», №17, 2009 г.).

И здесь, думается, первый среди равных – Валаамский монастырь: «В церковной культуре Византии, а в дальнейшем и на Руси осуществляется попытка продемонстрировать Иерусалимский образ буквально во всем, начиная от церковной утвари и кончая целым монастырским ансамблем. Осуществляется эта идея в архитектуре, иконописи и других сферах церковного искусства и быта всеми возможными и приемлемыми способами – это и копирование тех или иных реалий земного Иерусалима, использование различных реликвий Святой Земли; либо попытка отражения текста Откровения; или же использование различных метафор, которые могут олицетворять Горний Град. В русской архитектуре существуют примеры, когда эта идея воплощена настолько зримо, что ее можно буквально считывать в виде топографии Святой Земли (например, Новоиерусалимский монастырь патриарха Никона); либо в виде попытки следования тексту Откровения (что характерно для многих средневековых монастырских комплексов). Но существует памятник, в котором эти две стороны сочетаются – это Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь» (из статьи Натальи Пискуновой «Образы Святой земли. Валаамский монастырь как образ земного и небесного Иерусалима» // журнал «София», №4, 2003 г.).

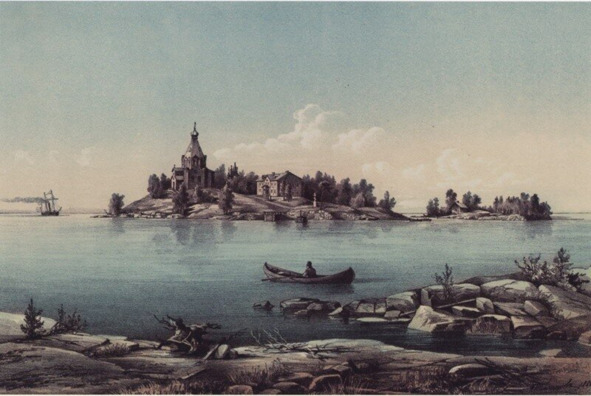

Валаамский монастырский комплекс расположен на архипелаге из десятков скалистых островов в северной части Ладожского озера. Расстояние до Санкт-Петербурга 220 км; до ближайшего населенного пункта на «большой земле» – г. Сортавала 42 км. Ладожское озеро, своим неукротимым норовом больше похожая на настоящее море, надежно охраняет монастырскую братию от непрошенных гостей: в октябре, например, сила ветра может превышать 20 м/с, а штормовая волна может достигать высоты двухэтажного дома.

Валаам как магнит притягивает к себе паломников, волонтеров, трудников и туристов. Причем – остановитесь на секунду – и задумайтесь: речь не только о магните духовного притяжения, что характерно для большинства религиозных святынь, а о таком из ряда вон выходящем природном явлении, как Валаамский архипелаг. Вот что пишут об этом специалисты: «Что касается его физической реальности, то это группа островов (их около 50-ти), покрытых лесом и образованных из кряжей темно-серых, глубинных, очень древних горных пород, содержащих магнитные минералы. По некоторым данным, их возраст 2,5 млрд. лет. Может быть, в те давние времена архейского периода истории Земли Валаам был пиком какой-нибудь очень высокой горы, каких сейчас не встретить на планете, или огромным вулканом, жерло которого глубоко вонзалось в земные недра. Если предположить, что и у камня есть память, то Валаамские валуны „помнят“ события, разворачивавшиеся в течение миллиардов лет, причем не только на Земле, но и в Космосе» (из статьи Аллы Шустовой «Посвящение Валаамом» // портал «Дельфис», №13, 1998 г.).

Если согласиться с гипотезой, что вся эта уникальная информация записана энергетически (не идя при этом на поводу обычно непримиримой консервативности ученых мужей из академических НИИ), то можно предположить, что «Валаам – это энергетическая летопись истории Земли в камне. Кроме того, глубинные породы, уходя далеко внутрь земли, участвовали и участвуют в процессах, протекающих там, связываясь с центром планеты. Так образуется своеобразная ось (как спица колеса), вертикальная энергетическая структура, где пространство и время находятся в своих экстремальных состояниях. Действительно, давно замечено на Валааме множество чудес, в том числе и факты отставания часов. Эта энергетически активная точка Земли, как и другие подобные места, является „мостом“, дверью перехода из одной реальности в другую, тонкую эфирную, космическую и т.п.; через нее осуществляется взаимообмен, дыхание, общение и связь двух миров: внешнего и внутреннего, плотного и тонкого, мира Земли и мира Небес» (Там же).

Отметим, однако, что это всего лишь допущение, пусть и, пожалуй, небезосновательное и симпатичное. Не забудем и о диковинном очаровании этого места, еще со времен средневековья привлекающего на архипелаг людей, живущих идеями мира горнего: «Житие святого Авраамия Ростовского свидетельствует о том, что еще в 10 веке на острове уже существовало монастырское братство, возглавляемое игуменом. По преданиям монахов, монастырь на острове Валаам был основан еще до Крещения Руси, а именно в 960 году преподобными Сергием и Германом. Они пришли в Русь из Греции. Поначалу они остановились в Киеве, но после, спасаясь от гонений, приплыли на пустынный остров. Его называли Великой Лаврой, и он являлся центром книгопечатания в 15 веке. Согласно сохранившимся архивам, в 16 веке на острове жили до 600 монахов. Спасо-Преображенский мужской монастырь путники называли Северным Афоном» (из статьи Дарьи Ворониной «Валаам, Соловки и другие святые места России», 30.05.2014).

Небольшое отступление. Попытаемся мгновенно назвать три слова, с которым ассоциируется понятие «Север». У меня получилось: «Чукотка» и «Новая Земля» а потом довеском – «Аляска» (пусть и не наша уже полтора столетия). Для шутки, наверное, в эту троицу отчего-то норовил втиснуться «арбуз», но безуспешно… Между тем, для реалий Валаама, находящегося на одной параллели с Аляской, большой ягодный плод с красной мякотью в пригоршне «северных» синонимов инородным телом не смотрится: за более чем тысячелетнюю историю монастыря трудолюбивые монахи привили около 50 видов сортов растений из разных частей света, и вполне себе успешно в северном климате выращивают и виноград, и арбузы.

Если задуматься, дело, похоже, не в уникальных для здешней почти гиперборейской среды бахчевых изысках, а в мощи преодоления, запредельной духовной энергетике, направляющей монашескую братию на решение возможно невыполнимой для иных задачи – сотворение Валаама как православного воплощения Небесного Иерусалима.

Поражает дотошность, с которой на острове воссоздается топография Святой Земли: «Храм Воскресения располагается на горе Сионской (ранее Никоновской), по библейскому сюжету здесь Христос вкушал Пасхальную трапезу со своими учениками. Далее, спускаясь с Сиона к горе Елеон (где Христос вознесся во плоти на 40-й день после Распятия и Воскресения), нужно перейти Кедронский поток, на Валааме – это дренажная канава, прорытая в низине между Никоновским озером и Ладогой. Здесь раскинулась Гефсимания – место, где Христос возносил свои молитвы к Отцу. В реалиях валаамской жизни это прекрасный сад; даже по его остаткам в настоящее время можно судить, что это было поистине райское место: пихтовые аллеи, рощи из широколиственных деревьев (дуб, ясень, клен, липа), благоухающие кусты сирени» (из статьи Натальи Пискуновой «Образы Святой земли. Валаамский монастырь как образ земного и небесного Иерусалима» // журнал «София», №4, 2003 г.).

Далее – с таким же тщанием: «На самой Елеонской горе располагается часовня Вознесения. Она построена в 1912 г. и представляет в плане квадрат, перекрытый куполом с луковичной главкой на восьмигранном барабане, по углам – еще четыре декоративные главки. Особо изукрашен вход: открытое крыльцо на шести колонках с двухскатной кровлей, по стойкам крыльца накладной резной рисунок с фигурными кронштейнами, фронтон в виде декоративной бочки. Таким представлен ансамбль Гефсиманского скита, от него дорога ведет в монастырь, через большое поле – в Иософатову долину, далее канал – река Иордан. По правую сторону от дороги, как и в Палестине, Мертвое море (Лещевое озеро). Сама высокая монастырская бухта – это гора Фавор…» (Там же).

Продолжать можно и дальше, но давайте обратим внимание на один библейский сюжет, который послужил, судя по всему, для валаамских подвижников импульсом для создания особой атмосферы благодати Божией.