Полная версия:

Идеальный город: заколдованная вершина, которую так никто и не покорил. Из цикла «Волшебная сила искусства»

За годы Великой французской революции «цивилизация изменила лицо – вместо графов, баронов, князей и султанов, представлявших ее до сих пор, возникло общество инженеров, плотников, бондарей, банкиров, торговцев, художников и т.д., объединенных законами разума и нравственности. Любая утопия основана на соотнесении реальности с метафизическим горизонтом, и горизонт меняется. Современники писали о трактате Леду как „разновидности архитектурной энциклопедии“, вероятно куда лучше ощущая связь с Энциклопедией, чем мы сегодня. Я думаю, что метафизический горизонт Леду – это пространство Энциклопедии, мир науки и разума» (Там же).

Примечательно, на мой взгляд, мнение архитектурного критика об истоках очарования «говорящей архитектуры»: «Леду пытается найти правильные архитектурные „слова“ для бондаря, финансиста, христианской любви, школы и с их помощью улучшить реальность. Понятно, что опоры для этого могут находиться в Энциклопедии, в рациональном мире Просвещения. Но мне кажется очевидным, что в основе это не научная и не рациональная практика. Нельзя научно доказать, что какое-то слово является истинным, а его синоним ложным, но можно быть убежденным в этом самому и убеждать других. Это очень древняя традиция магии истинных слов – если ты назовешь истинным именем вещь, человека или духа, они будут тебе подчиняться. Архитектор становится Ономатетом (создатель имен, так называли такого мага пифагорейцы), он создает имена не для того, чтобы его поняли, но для того, чтобы жили в соответствии с данными им именами» (Там же).

Впрочем, тогда, чтобы не надорваться, Ономатет, вынужден, скорее всего, соскальзывать в мир утопий, пространство архитектурных небылиц. Но тут-то, похоже, истончению возможной снисходительности к «детским сказочкам на ночь» поспособствует проницательное пушкинское «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»: «Начиная с эпохи революции, методология поиска истинных архитектурных слов с помощью энциклопедий, где есть про науку, нравственность, социологию, политологию и про историю тоже, стала основой академического архитектурного образования (не „из-под руки“ мастера, а в вузе с лекциями). Среди архитекторов принято считать, что это профессия изначально утопическая, она создает идеал жизни, которого в жизни пока нет. Это не всегда так было, но так стало, начиная с эпохи революции – архитектор не просто рисует идеал, но предполагает с его помощью преображать мир. С тех пор изготовление утопий стало учебным упражнением и было поставлено на поток – их создано тысячи. В списке домов, которые спроектировал Леду, к сожалению, отсутствует дом архитектора. Это должна была бы быть утопия» (Там же).

2.5. Город-сад Э. Говарда: идеал возможен не для всех. На рубеже XIX и ХХ веков

Неожиданно (даже для меня самого) в этой части книги вдруг продолжился разговор о пластичной взаимосвязи слова и архитектуры. И вот почему.

В 2019 году исторический портал «Русская семерка» опубликовал список 47-ми самых влиятельных (на взгляд экспертов) книг конца XIX – ХХ века. Среди них такие знаменитые, как:

– «Толкование сновидений» (1900) Зигмунда Фрейда, где впервые разъясняется стержневое для психоанализа понятие бессознательного.

– «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) Джона Кейнса, которая вошла в число великих книг западной цивилизации по версии Энциклопедии «Британника» и где впервые было объяснено, почему и зачем государство должно вмешиваться в экономику.

– «Структура научных революций» (1962) Томаса Куна. В этой книге автор вводит понятие научной парадигмы, смена которой приводит к научной революции. Этот труд совершил настоящий переворот в изучении феномена науки.

– «К философии поступка» (1986) Михаила Бахтина. Один из немногих русских мыслителей XX века, канонизированных на Западе, утверждает, что «культура – это смысл диалога по поводу существования разных людей» и что акт поступка уникален для каждого человека как единство разума и воли.

– «Краткая история времени» (1988) Стивена Хокинга. Это первая книга, объясняющая сложнейшие проблемы астрономии (образование черных дыр, эволюцию Вселенной после Большого взрыва) доступным для дилетантов языком.

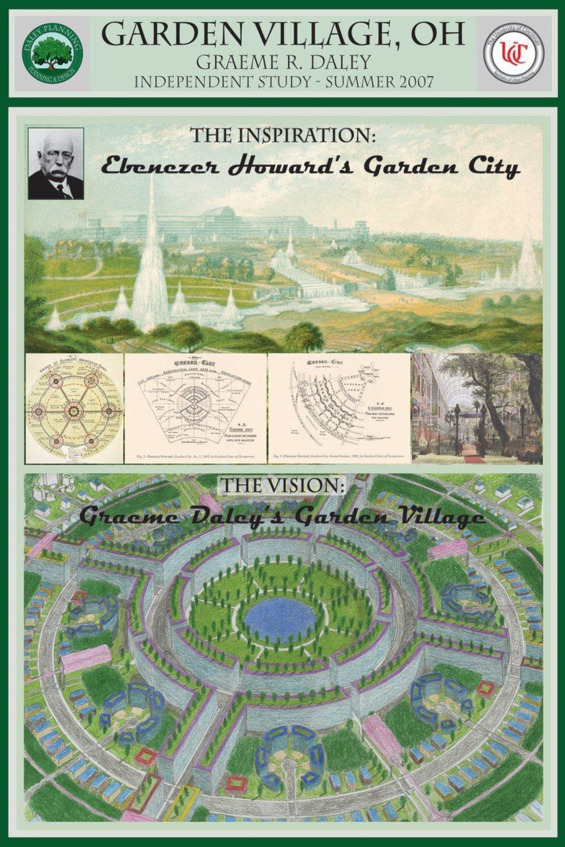

Среди содержимого этого драгоценного ларца мыслей, концепций, гипотез – книга английского философа и социолога-утописта Эбенизера Говарда (1850 – 1928) «Города-сады будущего» (1898).

Опубликованная на самом закате XIX века клерком, занимавшийся подготовкой протоколов заседаний британского парламента, «книга стоила всего лишь один шиллинг, так как была издана в мягкой обложке, но с точки зрения реальной стоимости книга оказалась одним из влиятельных произведений ХХ века. Говард считал, что современный (на момент написания книги) город изжил себя. Автор представил публике необычный путь решения проблемы, так как предложил схему, где совмещены город и сельская местность. Говард подверг критике хаотичный, ничем не ограниченный рост промышленного города, его антисанитарию и, в более общем смысле, антигуманность» (из статьи Павла Кузнецова «Идеальный город Говарда», 19.06.2015).

Автор книги «предложил концепцию „города-сада“ или города без трущоб. В нем преимущества городской жизни – развитая инфраструктура, наличие рабочих мест, высокие зарплаты, культурная среда – должны были сочетаться со свойственной деревне низкой стоимостью жилья и возможностью жить среди нетронутой природы. Говард предполагал, что города-сады привлекут теснящихся в мегаполисах людей, которые смогут создать самодостаточные и самоокупающиеся сообщества. При этом начальный капитал для реализации проекта должны обеспечить инвесторы, которые затем получают дивиденды в размере 5% от городской прибыли» (из статьи Геннадия Каца «Что такое „идеальный город“: Концепции от Античности до XVIII века», 28.08.2022).

Вызывающая «странность» представленной Говардом схемы «города-сада» парадоксальным образом создавала предпосылки для её реального воплощения. Центром города «служит сад, из которого радиально расходятся шесть бульваров. Вокруг сада расположены общественные заведения: библиотека, театр, музей, административные здания. Их окружает просторный центральный парк, в свою очередь заключенный в кольцо магазинов и зимних садов. Широкие улицы-авеню опоясывают центр концентрическими окружностями, одна из них – гранд-авеню, где находятся школы и церкви. На край города вынесены промышленные предприятия, их огибает железная дорога, за которой начинается „зеленый пояс“ сельскохозяйственных угодий. Все улицы засажены деревьями, а дома окружены просторными участками» (Там же).

Казалось бы, – полная утопия. Однако идея клерка-мечтателя не только выжила, но и дала зеленые побеги вблизи британской столицы: «В 1903 году основанное Говардом акционерное общество приобрело участок в окрестностях Лондона, на котором началось строительство первого города-сада Летчуэрта. Архитекторы Реймонд Анвин и Барри Паркер составили план, соответствовавший изложенным в книге общим принципам, но все же далекий от симметричной схемы Говарда – многие детали пришлось изменить из-за особенностей местности. Особые усилия прилагались для сохранения «деревенской» природы: при строительстве города было срублено только одно дерево.

Компания дважды устраивала выставку дешевых домов, соблазняя потенциальных покупателей низкими ценами и чистым воздухом, однако первыми жителями Летчуэрта были в основном энтузиасты-предприниматели, рабочим же переезд в город-сад был не по карману» (Там же).

Дальше – чего никто, пожалуй, не ожидал, даже сам фантазёр – как по писаному в книжке: «Вскоре в городе была построена железнодорожная станция, появились первые фабрики, занимавшиеся книгопечатанием и изготовлением корсетов. Спустя десятилетие, несмотря на первоначальные финансовые затруднения и преобладавшее в обществе скептическое отношение к проекту города-сада, Летчуэрт начал приносить доход. В 1919 году, заручившись поддержкой состоятельных друзей, Говард основал второй город-сад – Уэлин. Город строился вокруг железной дороги, и до того как в нем появилась собственная промышленность, большинство горожан уезжали на работу в Лондон. Несколько лет рабочим приходилось жить в армейских бараках, пока правительство не выделило деньги на строительство домов для них. И все же город развивался: к 1931 году его население достигло 8500 человек» (Там же).

Удивительно, насколько «зеленая повестка» смогла запросто преодолеть возражения скептиков и бюрократические препоны. Только в пригороде Лондоне сейчас существуют и развиваются 32 «зеленых» микрорайна – наследники Летчуэрта и Уэлина. Поселия, основанные на принципах, изложенных в книге Говарда «Города-сады будущего», были созданы по всей Европе: в Германии, Бельгии, Испании, Италии, Чехословакии и Австрии.

В это трудно, пожалуй, поверить, однако такой обособленный «изумрудный» микрорайон благополучно существует и в таком мегаполисе как Москва: «Достаточно пройти 500 метров от метро „Сокол“ и свернуть на улицу Алабяна, чтобы попасть на небольшой островок Москвы, разительно отличающийся от привычного образа столицы. Это – поселок „Сокол“, памятник градостроительства первых лет советской власти, уникальный по своей архитектуре, при постройке которого была реализована концепция „города-сада“. В пространственных решениях были использованы современные, поистине новаторские идеи выдающегося русского философа П. Флоренского и художника-графика В. Фаворского» (из статьи Сергея Мельникова «„Посёлок художников“: история одной московской мечты», 30.08.2022).

Жилищно-строительное кооперативное товарищество «Сокол» было создано в марте 1923 года. В него вошли сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и рабочие. Стоимость коттеджа, которая выплачивалась на протяжении нескольких лет, составляла около 600 червонцев (немалые для того времени деньги). Строительство посёлка (114 домов) в основном было завершено к началу 1930-х годов.

Одно перечисление имён, участвующих в воплощении идеи «зеленого» поселения, где для каждого дома был разработан индивидуальный проект, говорит, думается, само за себя: «В проектировании поселка участвовали известные русские зодчие: А. Щусев, Н. Марковников, И. Кондаков и братья Веснины. Примечательно, что многие объекты стали экспериментальными. Впрочем, поселок стал испытательным полигоном не только для архитектурно-планировочных решений. При его строительстве использовались новые материалы, передовые инженерные технологии. Так, впервые был применен фибролит – спрессованная с цементом древесная стружка. Новой была и конструкция фундамента: бетонная чаша с особой системой вентиляции. Некоторые технологии, использованные при строительстве „Сокола“, позднее были внедрены в массовое строительство. Дом №10 по улице Верещагина, построенный Н. Марковниковым, был выставочным экспонатом Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1923 года» (Там же).

Не отставали в инновациях от архитекторов и аграрники. По инициативе известного агронома А. Челинцева «каждая улица „Сокола“ была засажена определенной породой деревьев. На улице Сурикова до сих пор растут крупнолистные липы, а на улице Брюллова – татарские клены. Просторную улицу Поленова украшают два ряда серебристых кленов и лип, а улицы Шишкина и Врубеля – ясеневые аллеи. В поселке высаживалось и разводилось около 150 уникальных декоративных растений, многие из которых занесены в Красную книгу» (Там же).

А теперь немного об иллюзорной оптике «розовых очков» Описывая «зеленые» поселения, вызванные к жизни идеями Э. Говарда, хочется, согласитесь, использовать слова «восторг» и «восхищение». Всё бы хорошо, только есть одна, что называется, неувязочка.

О ней поведала профессор философского факультета Уральского федерального университета, автор книги «Город в теории»: «Из утопий я бы поставила на „город-сад“, но я говорю это с некоей фигой в кармане. Говард, рассуждая о „зеленом поясе“ ферм и парков, что должен окружать город, представлял себе не столько города-спутники метрополиса, сколько смену одного образа жизни на другой, городского – на деревенский, перенаселенного – на просторный. Здесь нас, жителей России начала XXI века, подстерегает нешуточная ирония: если мы к слову „поселок“ добавим прилагательное „коттеджный“, то поймем, что в каком-то варианте видение идеального общества английским реформатором воплотилось, но, разумеется, далеко не для всех. Коттеджные поселки, краснеющие черепицей и андулином при взгляде на них со снижающегося самолета, рассеяны вокруг всех крупных городов, гарантируя и спокойствие, и безопасность их обитателям. Говарду, кстати, хватало трезвости понимать, что предлагаемый им идеал будет возможен не для всех, и что не надо людей смущать пропагандой, так как в национальном масштабе такой замысел воплотить вряд ли удастся» (из статьи Елены Трубиной «Идеальный город», 10.10.2011).

2.6. Идеал поселения в ХХ веке: от «расслоённого города» до «линейных зон»

Архитектурные идеи о создания совершенного города, двигаясь по планке хронометража истории то неспешно, со скоростью ослика Санчо Пансы, то пружинистым галопом Фру-Фру под седлом Алексея Вронского, в начале ХХ века получили невиданный импульс. Причина тому – стремительное нашествие железных Буцефалов. В США, например, в начале двадцатого столетия, когда автомобили поступили в массовое производство, их было произведено 45 000 штук. Через 35 лет эта цифра увеличилась в 90 (!) раз до 4 971 000 автомашин. Города стали наполняться выхлопными газами, а прохожие не знали, как увернуться от резвых самодвижущихся колясок.

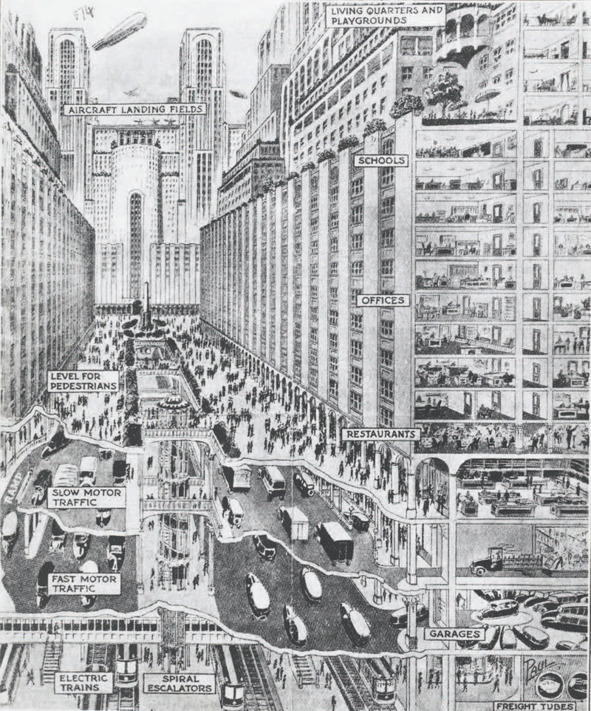

И тогда Харви Уайли Корбетт (1873 – 1954) – автор проектов множества зданий и небоскрёбов в Нью-Йорке и Лондоне, выдвинул концепцию расслоённого города: «В журнале Popular Science за август 1925 года он описал свои идеи подробно. Между метрополитеном и пешеходной зоной на поверхности он предлагал организовать два слоя автомобильного трафика, для быстрых машин (сигарообразные легковушки) и для медленных (грузовики, общественный транспорт, крупногабаритные такси). Все типы заведений и сервисов он тоже хотел разместить по слоям: у метро – небольшие забегаловки, на одном уровне с трассами – автомастерские и гаражи, на поверхности – магазины и рестораны. Дальше город уходил вверх. За чередой офисных этажей следовали школы с выходом на террасы, чтобы часть занятий можно было проводить на открытом воздухе. Ещё выше – квартиры и игровые площадки с озеленёнными крышами. Наконец, на верхушках самых высоких небоскрёбов – аэродромы для самолётов и дирижаблей. Такой слоёный город Корбетт планировал построить за 25 лет, то есть к 1950 году» (из статьи Ильи Яновича «Как в XX веке представляли себе города будущего», 14.11.2014).

Если Корбетт пытался решать проблему нарастающих транспортных потоков за счет эффективного использования каждого доступного квадратного метра городского пространства, то его коллеги стремились сделать город идеальным, пустив в ход еще одно величайшее изобретение XIX века – беспроводную передачу электрического сигнала – патент на которую был выдан в 1872 (т.е. на 13 лет раньше, чем документ под названием«Benz Patent-Motorwagen»).

Описанная в том же Popular Science концепция «радиогорода» от 1922 года «гласила, что к 1970-м годам при помощи радио можно будет делать всё что угодно: радиосигналы разводят мосты и двигают целые трассы, корабли и самолёты обходятся без экипажа, потому что работают на радиоуправлении, радиоволны могут передавать видеоизображение, синхронизировать часы и посылать тексты на распечатку» (Там же).

Теоретические разработки Х. Корбетта попытался (впрочем, безуспешно) реализовать на практике британский архитектор Джеффри Алан Джеллико: «В 1960 году в интервью агентству Associated Press Джеллико описал концепцию города под названием Мотопия. Это экспериментальный населённый пункт, который должен был появиться в 17 км к западу от Лондона; обошёлся бы он приблизительно в $170 млн (по сегодняшнему курсу – почти в 8 раз дороже) и должен был вместить 30 тыс. человек. В Мотопии Джеллико хотел „разделить биологию и механику“: весь транспорт переместился бы на трассы, которые подвешены над головами и могут двигаться и стыковаться в разных комбинациях, в то время как люди заняли бы движущиеся тротуары» (Там же).

Между тем некоторые идеи расслоённого города не пропали втуне. Разделение трафика «по слоям» реализовано в хитроумных транспортных развязках. По принципам Х. Корбетта построен описанный в комиксах о Бэтмене выдуманный город Готэм-Сити.

За 43 года до идеи расслоенного города появилась концепция «линейных городов». Безупречность функционирования города в наступающем двадцатом столетии испанский инженер Артуро Сориа-и-Мата (1844 – 1920) предложил обеспечить за счет создания линейных зон: «Его идея была в том, что основная проблема города – это транспорт. Самый дешевый и быстрый из доступных видов – железная дорога или трамвай. Значит, нужно прокладывать железную дорогу и вдоль этой линии строить дома и все остальное. Именем инженера-градостроителя названа центральная улица района Мадрида Ciudad Lineal. В итоге должен был получиться район шириной 400 м по обе стороны от трамвайных путей. Однако архитекторы и градостроители более позднего времени заметили, что расположение домов „лентами“ вокруг трассы создает невыносимые условия жизни для их обитателей. Рано или поздно нагрузка на центральную транспортную артерию возрастает, а возможности добраться до центра города, воспользовавшись другим шоссе или веткой метро, нет» (из статьи Марии Абакумовой «Тонкая линия в пустыне: что не так в идее саудовского принца построить „длинный“ город за $500 млрд», 28.02.2021).

«Лифт, положенный набок» – оказалось идеей так себе: «Построить город наподобие многоэтажного здания, передвигаться по которому можно было на лифте (центральная транспортная артерия, чаще всего железная дорога), казалось соблазнительной идеей. В таком городе отдельно располагались бы производства, отдельно жилой кластер, отдельно парк. Идея функционального зонирования увлекала умы архитекторов по всему миру. По линейному принципу немецкий архитектор Эрнст Май, приглашенный работать в Советскую Россию, задумал соцгород Магнитогорск. Город вытянулся вдоль реки Урал, сетка улиц была разбита именно так. Однако время внесло свои коррективы: сейчас Магнитогорск на карте напоминает не линию, а овал, вытянувшийся вдоль Челябинского тракта, ось этого овала перпендикулярна реке» (Так же).

Казалось бы, концепцию «линейных городов», с учетом негативной практики, можно было смело отнести числу «оплошливых» проектов. Однако нефтяные сверхдоходы арабского Ближнего Востока и стремление получить абзац в Guinness World Records способны, похоже, возродить из небытия и не такое: «Саудовская Аравия объявила о планах построить небоскреб THE LINE из зеркального стекла длиной 170 {!} км. Он будет располагаться в пустыне и обойдется стране в $1 трлн. THE LINE станет частью пустынного города Neom, о котором наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман объявил в январе 2021 года. THE LINE будет состоять из двух зданий высотой 500 м, которые будут проходить параллельно друг другу через более чем полторы сотни километров пустынных, прибрежных и горных ландшафтов. Принц Мохаммед хочет завершить строительство к 2030 году, но, по словам инженеров, на это может потребоваться 50 лет» (из статьи Дарьи Сидоровой «В пустыне Саудовской Аравии построят зеркальный небоскреб длиной 170 км», 25.07.2022).

В амбициознейшем из проектов современности предусмотрели и высокоскоростной транспорт, и «зеленую» энергетику, и новейшие методики агропроизводства: «Поскольку здание очень длинное, его расположат на опорах с учетом кривизны Земли, а под ним будет находиться высокоскоростная железнодорожная линия. Небоскреб будет простираться от залива Акаба через горный хребет и побережье до пустынного „аэротрополиса“. По словам Салмана, проект задуман так, чтобы жители могли добираться друг до друга за 5 минут ходьбы, а также перемещаться из одного конца здания в другой в течение 20 минут. Как сообщается, THE LINE будет питаться возобновляемой энергией. По данным Wall Street Journal, здания будут вмещать 9 млн человек и, помимо скоростного поезда, включать причал для лодок. Питание для жителей будет обеспечиваться за счет вертикального земледелия, которое планируется интегрировать в стены блестящих зданий» (Там же).

Однако – вот незадача – рекламируемая экологичность проекта, по мнению экспертов, имеет ряд существенных изъянов: протяжённая сплошная стена THE LINE наверняка будет препятствовать сложившимся путям миграции сухопутных животных, а зеркальный фасад зданий высотой в полкилометра станет смертельным приговором для перелетных птиц. Кроме того планируемые гигантские объемы опреснения морской воды для нужд жителей города-дома, скорее всего, за счет выбросов отходов топлива нанесут огромный ущерб местной морской экосистеме.

Не обошлось и без сопутствующего «лиходейства», связанного с интеллектуальной собственностью: «Когда наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман обнародовал планы заселить участок Аравийской пустыни от Красного моря до границы с Иорданией 100-мильным городом с миллионным населением, Джан Пьеро Фрассинелли это не позабавило. Как последний оставшийся в живых участник Superstudio, радикального итальянского архитектурного коллектива, работавшего в 1960-х годах, Фрассинелли рассматривал линейный город бен Салмана как вопиющее присвоение фирменной работы его группы» (из статьи Джонатана Китса «Является ли город-дом длиной в 100 миль, только что предложенный Мохаммедом Бен Салманом, копией архитектурной антиутопии 60-х годов?», 22.03.2021).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов