Полная версия

Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

фрагменты школьных уроков, воспроизведенные в письменной форме студентами, учителями и автором пособия, позволяющие обратиться к реальным конкретным педагогическим ситуациям;

фрагменты кинофильмов, демонстрирующие в динамике речевое поведение коммуникантов;

созданные самими студентами тексты, которые служили материалом для анализа.

Обозначенные методы и дидактический материал позволяют создать различные виды заданий, способствующих поэтапному формированию у студентов умений аналитического и продуктивного характера.

Особое место на наших занятиях занимали задачи коммуникативно-нравственного характера.

Коммуникативно-нравственная задача (КНЗ) – это проблемная ситуация речевого общения нравственного характера, содержащая установку на поиск решения или выбор его из предлагаемых вариантов.

Цель задания – анализ, оценка этической стороны речевого поведения коммуникантов. В основе коммуникативно-нравственных задач лежали как реальные педагогические ситуации (наблюдения автора, учителей-практиков, студентов), так и фрагменты художественных произведений.

Решение коммуникативно-нравственной задачи включало в себя следующие этапы:

анализ ситуации общения с точки зрения условий, мотива, цели участников коммуникации, используемых ими вербальных и невербальных средств общения;

прогнозирование результатов, к которым может привести сложившаяся коммуникативная ситуация;

выбор оптимального варианта речевого поведения участника(ов) общения (вид речевого поступка, речевой жанр) для решения нравственной проблемы коммуникативной ситуации.

Мы осознаем, что решение коммуникативно-нравственной задачи всегда сопряжено с определенными трудностями, так как одно и то же действие может оцениваться по-разному, в зависимости от контекста ситуации, мотивов коммуникантов и прочих условий. И. Я. Лернер справедливо отмечал, что «следует учитывать потребности учащихся, общую направленность личности каждого. Для учащихся важна значимость предмета изучения, у них есть потребности в познании, самопроявлении, самоутверждении, в общении. Для них не безразлично ущемление самолюбия, поощрение или порицание, говорят ли с ними на равных или покровительственно и т. д. <…> Если учитель и в неверном ответе ученика пытается найти зерно разумного, то мысль ученика становится менее скованной» [187, с. 214].

Предлагая КНЗ, мы стремились, во-первых, заострить внимание студентов на конкретных типичных проблемных ситуациях общения, прежде всего педагогических, во-вторых, обращение к заданиям подобного характера можно было сопоставить с своеобразной «этической гимнастикой» (выражение И. Канта), позволяющей «тренировать» волю и поступать в соответствии с принятым решением. Мы отбирали такие ситуации, которые психологи называют «ситуациями неопределенности и риска» [149, с. 47].

В процессе обучения студентов, соблюдая принцип постепенного нарастания трудностей, мы обращались к заданиям разного типа (Т. А. Ладыженская и др.). Охарактеризуем основные:

1) Задания аналитического характера (анализ конкретной речевой ситуации, конкретного текста):

Прочтите текст. Определите вид речевого поступка. Какой смысл вкладывает в слова Монтеня героиня: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально»?

Спустя много лет учительница вспоминает о своем бывшем ученике, прямом, честном, но приносившем ей немало хлопот.

– Сколько лет вашей внучке? – спросила сестра Маша.

– Шесть с половиной.

– Осенью должна была пойти в школу?

«Почему должна была? Она пойдет в школу… – говорила я себе. – Ваня Белов спасет ее! Теперь, когда я до конца поняла его… Когда до конца поверила… Он не может ее не спасти!»

На круглых часах было семь минут третьего.

«Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках…» – сказала я как-то внучке.

Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о нем.

Но для Вани это было не важно: совершая свои «спасательные экспедиции», он никому ни за что не платил и ничего не желал взамен.

Сейчас он думал о моей внучке. И спасал ее.

«Безумству храбрых поем мы песню!» – как бы в шутку цитировал он. Но никогда не совершал безумств ради себя. Почему лишь в больнице я поняла это?

Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто может нас от нее спасти?

На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление.

Я помнила слова мудрейшего Монтеня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально».

Мои глаза тоже были в тот момент очень пристальны… и недовольны мною (А. Алексин. Третий в пятом ряду).

Посмотрите фрагмент кинофильма «Розыгрыш» (режиссер В. Меньшов, 1976 г.). Какие герои совершают речевые поступки? Докажите, что это РП, а не РД. Сколько речевых поступков в 1 – м фрагменте? Аргументируйте свое мнение. Определите вид речевых поступков. Какой из них вы считаете позитивным, а какой негативным? Почему? (Ситуация поздравления учителя с 55-летием.)

Проанализируйте фрагмент из кинофильма «Московская сага» по роману В. Аксенова (режиссер Д. Барщевский, 2004 г.). Каков мотив поступка академика Градова? На кого он воздействует? Как строит свою речь герой? Какие аргументы использует, выражая свою нравственную позицию? (Ситуация выступления Градова на собрании, посвященном «делу врачей-вредителей».)

Посмотрите фрагмент кинофильма «Гладиатор» (сцена диалога Цезаря, его сестры и племянника). Кому из участников диалога Цезарь адресует свой рассказ? (Племяннику.) Кому на самом деле обращена его речь? (Сестре.) В какой речевой форме Цезарь реализует свой замысел? (Истинный смысл он облекает в форму исторического рассказа.) Определите вид речевого поступка Цезаря. (Косвенный, имплицитный РП.)

2) Задания аналитико-конструктивного характера (анализ, синтез, сравнение, вывод):

Запишите в два столбика как можно больше определений-прилагательных к существительным «действия» и «поступок». Сравните семантическую наполненность в первом и во втором случае. Какой вывод можно сделать?

Найдите в словарях пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых говорится о роли слова в человеческом общении. Какие из них целесообразно использовать в имплицитном речевом поступке, а какие – в эксплицитном РП?

Прочитайте текст. Какое молчание, на ваш взгляд, можно отнести к речевому поступку? Аргументируйте свою точку зрения.

Известный немецко-американский философ, историк, культуролог XX века О. Розеншток-Хюсси писал: «.. молчание – это самая настоящая социальная ситуация. Молчать я могу, потому что я один, потому, что не появился другой человек. Молчать я могу и потому еще, что мне не пришло в голову ничего особенно нового, чем я должен был поделиться с этим другим человеком. Молчание далее может означать, что между присутствующими царит полное согласие и не возникает вопросов, которые нужно обсудить. И, наконец, молчание может преобладать в силу того, что собравшиеся вместе не знают, как заговорить друг с другом – из робости, смущения, опасений или враждебности» [275, с. 125].

Прочитайте диалог Сократа и его ученика Евфидема, которому очень хотелось произносить громкие речи в народном собрании. Можно ли считать речевые действия Сократа речевым поступком? Почему?

– Скажи, Евфидем, знаешь ли ты, что такое справедливость?

– Конечно, знаю, не хуже всякого другого.

– А я вот человек к политике непривычный, и мне почему-то трудно в этом разобраться. Скажи: лгать, обманывать, воровать, хватать людей и продавать в рабство – это справедливо?

– Конечно, несправедливо!

– Ну а если полководец, отразив нападение неприятелей, захватит пленных и продаст их в рабство, это тоже будет несправедливо?

– Нет, пожалуй, что справедливо.

– А если он будет грабить и разорять их землю?

– Тоже справедливо.

– А если будет обманывать их военными хитростями?

– Тоже справедливо. Да, пожалуй, я сказал тебе неточно: и ложь, и обман, и воровство – это по отношению к врагам справедливо, а но отношению к друзьям несправедливо.

– Прекрасно! Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот что, Евфидем: если полководец увидит, что воины его приуныли, и солжет им, будто к ним подходят союзники, и этим ободрит их, – такая ложь будет несправедливой?

– Нет, пожалуй что, справедливой.

– А если сыну нужно лекарство и он не хочет принимать его, а отец обманом подложит его в пищу, и сын выздоровеет, – такой обман будет несправедливым?

– Нет, тоже справедливым.

– А если кто, видя друга в отчаянии и боясь, как бы он не наложил на себя руки, украдет или отнимет у него меч и кинжал, – что сказать о таком воровстве?

– И это справедливо. Да, Сократ, получается, что я опять сказал тебе неточно; надо было сказать: и ложь, и обман, и воровство – это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда делается на благо, и несправедливо, когда делается им во зло… Теперь я вижу, что лучше бы мне сидеть и молчать.

3) Задания и задачи конструктивного характера, связанные с умением оценивать, прогнозировать речевое поведение коммуникантов и создавать новые тексты и ситуации.

Формирование у студентов умения оценивать собственные и чужие речевые поступки неразрывно связано с явлением интроспекции, в определении которого мы придерживаемся точки зрения В.Ю. Липатовой, утверждающей, что интроспекция – это «анализ собственного психического состояния и внутренних мыслительных действий перед порождением речи во время данного процесса» (в нашем случае это ментальный РП), и рефлексии, когда происходит оценка речевых действий после совершенных речевых действий [190, с. 87].

Например:

Посмотрите фрагмент кинофильма «Розыгрыш» (демонстрируется фрагмент до момента реакции учителя на поведение ученика). Если бы вы оказались на месте учителя, каким было бы ваше речевое поведение? Как вы полагаете, какой была реакция учителя на слова старшеклассника? (Затем видеофрагмент демонстрируется полностью.) Оцените речевой поступок Марии Васильевны.

Представьте себе, что вы учитель. Каким будет ваше речевое поведение в следующих педагогических ситуациях:

1. Во время урока ученик седьмого класса, реагируя на поведение соседа, произносит неприличное слово.

2. Ваш ученик-девятиклассник очередной раз опаздывает на первый урок. Он открывает дверь кабинета и привычно произносит: «Можно войти?»

3. Во время вашего рассказа о биографии писателя (поэта) вы замечаете, что кто-то из учеников шестого класса слушает плеер.

4. Вы входите в класс и видите, что дежурные не приготовили доску к уроку.

Приведите примеры речевых поступков, используемых в средствах массовой информации (печати, радио- и телеэфире). Охарактеризуйте их по следующему плану:

I. Краткое описание коммуникативной ситуации: участники, мотив и цель речевого поступка, время (прошлое, настоящее, будущее) и место.

II. Текст (фрагмент письменного текста, аудио-, видеозаписи) с указанием источника.

III. Характеристика речевого поступка (обоснование с опорой на текст).

1. Доказать, что это речевой поступок, а не речевое действие.

2. Реальный или ментальный речевой поступок.

3. Прямой или косвенный речевой поступок.

4. Имплицитный или эксплицитный речевой поступок.

5. Прогнозируемый или непрогнозируемый речевой поступок.

6. Позитивный или негативный речевой поступок.

IV. Вывод: собственное отношение к совершенному РП, его этической направленности, целесообразности, воздействующей силе и результату.

Подготовьте и произнесите речь на тему: «Не могу молчать!» (2–3 мин.) Продумайте, кто будет ваш адресат, каковы условия общения (место, время и пр.).

Предлагаемые коммуникативно-нравственные задачи были как прогнозируемыми, так и непрогнозируемыми, когда студенты разыгрывали на занятии ситуации общения.

В курсе риторики мы обращаемся к определенным речевым жанрам, в которых реализуется педагогический речевой поступок (учебнопедагогический диалог, оценочные высказывания: похвала, замечание и др.), помня о том, что «жанрами нужно хорошо владеть, чтобы свободно пользоваться ими» (М. М. Бахтин). Мы рассматриваем жанры, по классификации О. Б. Сиротининой, как риторические, так и нериторические. О. Б. Сиротинина пишет: «Очевидно, обучать можно только тем из них (РЖ), которые одновременно являются или хотя бы могут быть и риторическими <…> нужно обучать риторическим умениям добиваться желаемого (сообщать об успехах, обращать внимание собеседника на что-то нежелательное в его поступках и т. д.) так, чтобы это не выглядело похвальбой или придиркой. Обучать надо, видимо, все-таки риторическим жанрам, а изучать как риторические, так и речевые» [290: 29] Мы предлагаем студентам создавать тексты-РП, что позволяет развивать умение применять речевые поступки в различных коммуникативных ситуациях с опорой на оптимальные речевые жанры. Нередко, замечает М. М. Бахтин, «многие люди, великолепно владеющие языком, часто чувствуют себя совершенно беспомощными в некоторых сферах общения именно потому, что не владеют практически жанровыми формами данных сфер» [36, с. 273].

Представим фрагменты некоторых занятий.

Как правило, занятия начинались с проблемного диалога, активизирующего мыслительную и речевую деятельность студентов, или слова преподавателя, для того чтобы создать необходимую тональность общения, определенный настрой. Например, знакомство с речевым поступком (тема занятия: «Речевой поступок как риторическая категория») мы начинали с проблемной ситуации с целью заострить внимание второкурсников на различении речевого поступка и речевого действия:

– Часто ли вы совершаете речевые поступки? (Вопрос вызвал недоумение, так как, по мнению студентов, они совершают поступки «всегда», «каждый день», «мы же говорим, значит, совершаем речевые поступки».)

– Иначе говоря, по вашему мнению, речевые поступки идентичны речевым действиям, которые мы совершаем ежедневно. (Большинство студентов согласилось с этим провокационным утверждением.)

– А неречевые (физические) поступки вы совершаете так же часто? Каковы мотивы, причины совершения таких поступков? (Студенты признались, что подобное происходит редко, приведенные примеры подтверждали это.) Можно ли неречевые поступки назвать действием? (Студенты отвечали утвердительно.)

– Таким образом, можем ли мы утверждать, что речевой поступок и речевое действие, неречевой поступок и неречевое действие – понятия синонимичные?

В процессе заинтересованного диалога возникшие затруднения мы сформулировали как гипотезу: если неречевые поступки совершаются редко, то и речевые поступки совершаются не всегда и отличаются от речевых действий.

С целью подтверждения или опровержения гипотезы мы предложили студентам выполнить следующее задание: подобрать определения-прилагательные к существительным поступок и действие, записав полученные словосочетания в два столбика. Полученный результат послужил весомым аргументом, доказывающим правильность нашей гипотезы (героический, прекрасный или дурной, недостойный поступок совершается не часто), и выводом о том, что в основе речевого поступка, в отличие от речевого действия, лежит нравственная проблема, о чем явственно свидетельствовали оценочные прилагательные.

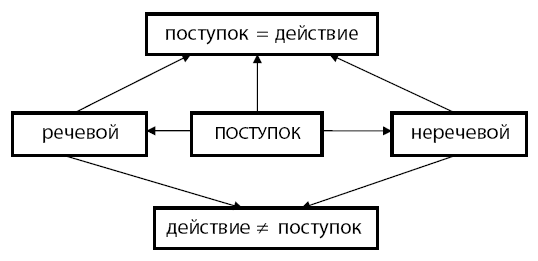

Итоги наших рассуждений были представлены на схеме 9, где показано, что неречевой и речевой поступки являются действиями, однако не каждое действие становится речевым поступком, следовательно, чаще мы совершаем действия, в том числе и речевые, и реже – поступки.

Важным этапом в понимании сущности речевого поступка явилось определение его отличительных характеристик, которые можно было представить как на материале текста, так и на фрагменте видеозаписи. Например:

– Послушайте хорошо вам известный отрывок из дневника Печорина, в котором герой рассуждает о смысле жизни. Ясно, что эти мысли отражают нравственные терзания Печорина. Но каковы мотивы его речевого поступка, почему он именно сейчас задумался о смысле жизни?

Пробегаю в памяти веемое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки ныл благородных стремлений – лучший цвет жизни. И с той норы сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся – мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!., и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!

Мы намеренно обратились к знакомому филологам тексту, чтобы были прозрачны те признаки речевого поступка (нравственная составляющая – зачем я жил? для какой цели я родился?..), которые отличают его от речевого действия. Студенты отметили, что мотивом подобных рассуждений Печорина послужила предстоящая дуэль, то есть кризисная ситуация. Любая ситуация общения, как было известно второкурсникам, предполагает минимум двух коммуникантов. Но кто же эти коммуниканты в данном тексте? К кому обращается Печорин? Раздумья героя обращены к самому себе, он воздействует на самого себя, пытаясь разобраться в себе: я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя. Печорин всматривается в глубь себя, чтобы, возможно, пересмотреть уже сложившиеся жизненные ценности.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в отличие от речевого действия речевой поступок совершается в кризисной ситуации, в основе которой лежат нравственные проблемы, и адресант непременно воздействует на адресата, которым может быть он сам.

Мы обращаем внимание студентов на то, что наличие кризисной ситуации далеко не всегда приводит к тому, что человек совершает речевые поступки. В качестве иллюстрации приводим следующий пример.

Представьте себе, что вы опаздываете на последнюю электричку перед двухчасовым перерывом. Ситуация кризисная? Да, вам нужно принять решение: ждать два часа следующего электропоезда или выбрать другой маршрут. В основе этой кризисной ситуации есть нравственная проблема? Нет. Эту же тему вы можете обсудить с пассажиром, который также оказался в этой ситуации.

В результате нашего диалога мы приходим к выводу, что подобное общение вне нравственной проблемы не есть речевой поступок.

Особый интерес у второкурсников вызывают занятия, посвященные видам речевых поступков. Предварительно им было предложено домашнее задание: согласны ли они с высказыванием Гегеля: «Внешний поступок не отличается от внутреннего. В злом деле и намерение, по существу, тоже бывает злым, а не добрым».

Мы стремились к тому, чтобы студенты могли осознать, насколько важен в развитии духовно-нравственного самосовершенствования ментальный речевой поступок, побуждающий к внутренним нравственным размышлениям и, возможно, являющийся предвестником реального РП.

В художественном произведении внутренняя речь может передаваться различными способами: в форме прямой речи героя, в форме косвенной речи, в форме несобственно-прямой речи, в форме авторского повествования.

Как известно, эмпирическая внутренняя речь как психолингвистический феномен практически не поддается воспроизведению, поэтому внутренний монолог, внутренний диалог рассматриваются нами на материале художественных текстов. Переходя из сферы психолингвистики в сферу художественной литературы, «эмпирическая внутренняя речь воплощается в особую условно-художественную форму речи, так называемую изображенную внутреннюю речь» [288, с. 21].

Всякие ли размышления на уровне внутренней речи мы можем считать ментальным речевым поступком? Например, вы повторяете про себя информацию, готовясь к семинарскому занятию, или заучиваете наизусть какой-либо текст. Это внутренняя речь? В данный момент вы совершаете речевой поступок или речевое действие? Почему?

Почему герой А. Алексина «А тем временем где-то…» не совершил реальный речевой поступок? (Произошла внутренняя переоценка собственного поведения, отношения к людям.)

На другой день после уроков я решил поехать к врачу. По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на все возможные удивления, вопросы, недоумения.

На этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно выступал и от имени своей собеседницы. Слова ее становились все резче, все злее. Она не была уже похожа на Нину Георгиевну. А разговор продолжался. Я слышал его как бы со стороны – и один из двух собеседников был мне неприятен: этим собеседником был я сам.

– Вы садитесь? – раздался сзади нервный, подталкивающий голос: подошла моя очередь садиться в автобус.

– Нет, я не еду… – ответил я.

И поплелся домой. Я был в растерянности. Не понимал: что же произошло? Почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным?

И только сейчас, когда прошли годы, я понял: от меня уходило детство.

Использование на занятиях разного типа заданий и задач, демонстрация видеозаписей способствовали созданию живого, заинтересованного диалога.

Отметим некоторые моменты реализации наших идей в программах элективных курсов. Важным для нас было стимулировать творческую активность будущего учителя, поэтому программа элективных курсов («Проблемы коммуникативно-нравственной культуры учащихся» для студентов 2-го курса и «Речевой поступок в педагогическом общении» для студентов 5-го курса филологического факультета; «Пути развития культуры общения дошкольников» для студентов 4-го курса факультета дошкольной педагогики и психологии») предусматривала как обязательное выполнение определенного вида заданий, в частности написание курсовых работ, так и предоставляла свободу для дополнительных, не запланированных программой действий. Например, студентка-пятикурсница (Анна М.), работающая в школе, предложила своим восьмиклассникам написать сочинение на тему: «Нужно быть добрым», причем ученики должны были сами поставить нужный знак препинания в формулировке темы (точку, вопросительный или восклицательный знаки либо многоточие). Работы школьников она принесла на одно из занятий.

Приведем фрагменты детских сочинений (авторские стиль и лексика сохранены), в формулировке большинства тем стояли точка или восклицательный знак:

Нужно быть добрым!

Эта тема, с одной стороны, легкая, а с другой – сложная. Легкая, потому что всем понятно, что надо быть добрым человеком ко всем и ко всему. Сложная, потому что у каждого человека свое понятие о том, что значит «быть добрым».

<…> Очень хорошо проявляется доброта в характере человека по отношению к животным.

<…> По отношению друг к другу людям быть добрыми гораздо сложнее. Сложнее потому, что мешают зависть и многое другое. Если люди будут добрее относиться друг к другу, то многое может измениться в лучшую сторону. Не будет войн, истребления животных, ведь уже многие из них занесены в Красную книгу. Надо жить не только для себя, но и для других. <…>