Полная версия

Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

2) понятие о личности как субъекте коммуникативного процесса, о творческой индивидуальности и личностном начале как обязательных составляющих профессиональной деятельности, которые проявляются в способности личности к самооценке и самовоспитанию, в деятельностном и активном поведенческом статусе личности. Внутренняя мотивация личности детерминирует успех самореализации и самоутверждения, саморазвития. Оценочное сознание, «личное сознание» как специфический вид духовной активности, являет собой «рефлексию субъектом действительности, своей деятельности, самого себя» [185, с. 97]. (А. А. Леонтьев, А. А. Бодалев, А. А. Брудный и др.);

3) учение о внутренней речи (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Н.И. Жинкин, А.Н. и А. А. Леонтьевы, И. А. Зимняя и др.). Ситуация порождает мотив, который воплощается в интенции (коммуникативном намерении) говорящего. Превращение мысли в слово совершается во внутренней речи. Движению от мысли к слову способствует «универсально-предметный код» (Н. И. Жинкин) как язык, на котором происходит первичная запись личностного смысла речевого высказывания;

4) положение о психологической комфортности (А. А. Леонтьев, В. А. Кан-Калик, А. А. Бодалев и др.), являющейся условием успешного общения человека с другими людьми, стимулирующей творческую активность учащегося и мотивацию успешности, влияющей на «воспитанность его эмоциональной сферы, которая прежде всего проявляется в том, умеет ли человек сопереживать другим людям» [49, с. 69], насколько он тактичен и терпим в отношениях с другими, имеющими не совпадающую с ним позицию.

III. Лингвистической основой методики системы обучения являются:

1) учение об антропоцентризме, обращенное к человеку, который «есть мера всех вещей»; антропоцентризм является «отправной точкой теоретической и практической деятельности человека», так как «человек как субъект соотносится прежде всего с окружающим природным миром, затем с окружающим социальным миром, затем с каждым индивидуумом и, наконец, с самим собой (самопознание)» [147, с. 86–87], что позволяет рассматривать функционирование речевого поступка во всех его проявлениях в многообразных коммуникативных ситуациях с опорой на гуманистические ценности;

2) учение современной лингвистики и лингвопрагматики о речевом жанре. Субъект определяет своей «речевой волей», своим коммуникативным намерением жанровую форму своего высказывания. Использование адресантом конкретного речевого жанра соотносится с его коммуникативным намерением, определяет модальность речевого поступка (позитивный – негативный). В определении речевого жанра мы придерживаемся позиции М. М. Бахтина, который считал, что «замысел нашего высказывания в его целом может <…> потребовать для своего осуществления только одного предложения, но может потребовать их и очень много. Избранный жанр предсказывает нам их типы и их композиционные связи» [36, с. 275];

3) учение о языковой личности как категории прагмалингвистики, позволяющей определить: а) по Ю.Н. Караулову – ее исходные параметры: мотивационный уровень, лингвокогнитивный, или тезаурусный, и коммуникативный уровень; б) по К. Ф. Седову, кооперативный или конфликтный тип речевого поведения языковой личности;

4) положение лингводидактики о трех уровнях языковой личности: а) вербально-семантический, б) когнитивный, в) прагматический; лингводидактический аспект также включает в содержание языковой личности «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков, которые классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности, а с другой стороны – по уровням языка» [138, с. 29].

IV. Вышеперечисленные положения явились основой для методической системы, базирующейся на следующих принципах:

1. Связь обучения с жизнью, практическая направленность, являющаяся определяющей в системе опытного обучения, которая строилась на основе разработанной профессором Т. А. Ладыженской концепции риторического образования в школе и вузе «Риторика общения», имеющей прежде всего прагматическую направленность, воспитание личности не может сводиться только к обучению, к сообщению знаний.

2. Личностно ориентированный подход к обучению, основанный на идеях гуманистической педагогики и психологии, философской и педагогической антропологии, составляющими которого являются:

самоактуализация как потребность личности в обогащении и саморазвитии духовных качеств, интеллектуальных, коммуникативных способностей и возможностей как природных, так и приобретенных;

индивидуализация как условие формирования индивидуальности языковой личности;

субьектность как качество человека быть субъектом, обладающим активностью, свободой выбора и принятия решения;

психологическая комфортность как условие создания доброжелательной атмосферы в процессе обучения;

диалогичность; осуществление межличностных контактов с обучаемыми через специально организованную методику, позволяющую наблюдать за результатами их речевых опытов.

3. Вариативность, обусловленная личностно ориентированным подходом и позволяющая варьировать содержание программ, методы и формы работы с учетом адресата, оставляя при этом в основе своей «ядро» обязательной информации.

4. Историзм. Обучение речевой практике должно проходить в рамках историко-культурного образовательного контекста, что будет способствовать более осознанному, мотивированно обусловленному восприятию получаемой информации. Данный принцип предполагает:

включение в процесс обучения историко-научных сведений об изучаемом явлении (толкование понятий «этос», «добродетель», «совесть», «речевое действие», «речевой поступок» и др.), что позволяет расширить общеобразовательный контекст речеведческих, психолингвистических и философских знаний;

знакомство с конкретными историческими персоналиями в области риторического, педагогического, дидактического учения обеспечивает персоналистический аспект изучения определенного научного явления;

изучение проблемы речевого поступка в системе риторического образования в рамках общего и специальных курсов педагогической риторики будет способствовать более эффективному формированию коммуникативных умений будущих учителей.

5. Перспективность. Отбор дидактического материала для программы опытного обучения должен осуществляться с учетом как будущей профессиональной, так и коммуникативно-житейской деятельности и отвечать задачам формирования личности в соответствии с коммуникативно-нравственными максимами.

6. Единство обучения и развития. Процесс обучения должен строиться таким образом, чтобы создавать на занятии благоприятные условия для коммуникативно-нравственного развития будущих учителей. Этому будут способствовать вышеперечисленные принципы, а также дидактические материалы, иллюстрирующие примеры как позитивных, так и негативных речевых поступков, речевого поведения коммуниканта (соответствующие тексты и видеозаписи) и специальные методики, обеспечивающие развитие и совершенствование субъективных способностей обучаемых. К их числу следует отнести:

особые приемы организации диалоговых отношений: преподавателя и студентов, студентов между собой, которые позволяют добиться открытости и раскрепощенности;

специальные тестовые и тренинговые задания, проверяющие коммуникативные способности студентов, стимулирующие их работу по самовоспитанию и саморазвитию, а также предполагающие оценку речевого поведения коммуниканта;

коммуникативно-нравственные задачи, требующие выбора и принятия решения в разнообразных ситуациях общения;

систему аналитических и аналитико-творческих заданий на основе художественных и публицистических текстов, выпусков специальных телепередач, фрагментов художественных фильмов, способствующих развитию аналитических способностей студентов и актуализации нравственных ценностей.

Для более осознанного отношения будущих учителей к слову и созданию эффективных условий педагогического общения необходимо совершенствование (или развитие) следующих коммуникативных умений:

отличать речевой поступок от речевого действия (на уровне письменного текста, устного высказывания);

оценивать собственные и чужие речевые поступки, адекватно соотносить коммуникативное намерение адресанта с условиями речевой ситуации;

анализировать речевые поступки на материале различных текстов (устные, письменные; художественные, публицистические) и определять вид РП (реальный/ментальный, имплицитный/эксплицитный, прямой/косвенный, позитивный/негативный, прогнозируемый/непрогнозируемый) и его жанр;

эффективно решать педагогические коммуникативно-нравственные задачи, обращаясь к разным видам речевого поступка с учетом уместности, целесообразности используемых речевых средств и условий конкретной педагогической ситуации;

отбирать дидактический материал (письменные тексты, аудио-и видеозаписи), основой которого является речевой поступок, и видеть потенциальные методические возможности включения его (дидактического материала) в урок;

реализовывать (применять) речевые поступки в различных коммуникативных ситуациях с опорой на оптимальные речевые жанры, в том числе жанры речевого этикета.

Для реализации предлагаемой системы обучения и развития коммуникативно-нравственных умений предлагаем два варианта программы – рассредоточенный и блоковый. Разработка второго варианта программы обучения студентов (информация о РП представлена отдельным разделом, включенным в общую стандартную программу курса «Риторика») была вызвана следующими причинами: во-первых, многие затруднения, возникающие у студентов, связаны с тем, что предлагаемая информация носила фрагментарный характер, и поэтому требовалось больше времени для ее восстановления; во-вторых, отсутствие у студентов возможности сосредоточенно погружаться в изучение вопросов о РП препятствовало их психологическому настрою при реализации прогнозируемых речевых поступков.

Успешному освоению как теории, так и практики обучения студентов способствовало использование следующих методов и приемов:

теоретические методы: слово преподавателя, беседа;

методы теоретико-практические: а) метод риторического анализа (по Т. А. Ладыженской), включающий анализ конкретных ситуаций, в основе которых лежали типичные ситуации педагогического общения. Данный метод применялся нами для иллюстрации (демонстрации) определенного вида речевого поступка; б) метод решения риторических задач, целью которого являются анализ конкретных коммуникативно-нравственных задач, определение мотивов кризисных ситуаций и нахождение возможных оптимальных вариантов их решения; в) метод анализа записанных на видеокамеру выступлений студентов;

методы практические: публичное выступление, создание текстов различных жанров в зависимости от условий коммуникативной ситуации.

2.3.2. Программы коммуникативно-нравственного совершенствования (развития) личности обучаемого

Коммуникативно-нравственный аспект риторического образования отражает важнейшую сторону содержания общего образования – «формирование отношения к миру – к его различным областям, к деятельности, к другим людям, к самим себе, т. е. эмоционально-ценностной воспитанности» [187, с. 190]. В процессе совместной деятельности мы стремились содействовать тому, чтобы будущие учителя осознавали личностный смысл тех речевых действий, которые воплощаются в речевых поступках, так как «одно и то же действие, осуществляя разные отношения, т. е. входя в разномотивированные деятельности, психологически меняется: оно приобретает разный смысл» [185, с. 282], поэтому одно и то же речевое действие, как мы это показали в части I исследования, в зависимости от мотива, намерения коммуниканта, смысла его действий есть РП или РД, есть позитивный или негативный РП. Но возникает вопрос, можно ли обучить осознанию смысла речевых действий? Отвечая на него, сошлемся на слова А. Н. Леонтьева, который утверждал, что «…отношению, смыслу нельзя обучить. Смысл можно только раскрыть в процессе обучения, воплотить его в ясно сознаваемую, развитую идею, обогатив учащегося соответствующими знаниями, умениями. Смыслу не учат – смысл воспитывается» [там же, с. 285–286]. Поэтому ключевой идеей нашей деятельности являлось развитие «нравственной зоркости» (выражение В. А. Сухомлинского) [308] и речевой ответственности будущего учителя.

Предлагаемая система обучения была выработана с опорой на общедидактические принципы (научность, системность, принцип воспитывающего обучения, связь обучения с жизнью, связь теории с практикой, наглядность обучения, прочность усвоения знаний и способов действий и др.) и на частнометодические принципы, как то: создание искусственной речевой среды с опорой на реальные речевые ситуации, отбор речевого материала воспитывающего характера, создание текстов и высказываний разных речевых жанров[46]. Как мы указывали выше, в центре методической системы находится языковая личность, общающийся человек, обращающийся к различным речевым жанрам с целью взаимодействия с другими людьми в многообразных коммуникативных ситуациях и способный адекватно оценивать собственное и чужое речевое поведение.

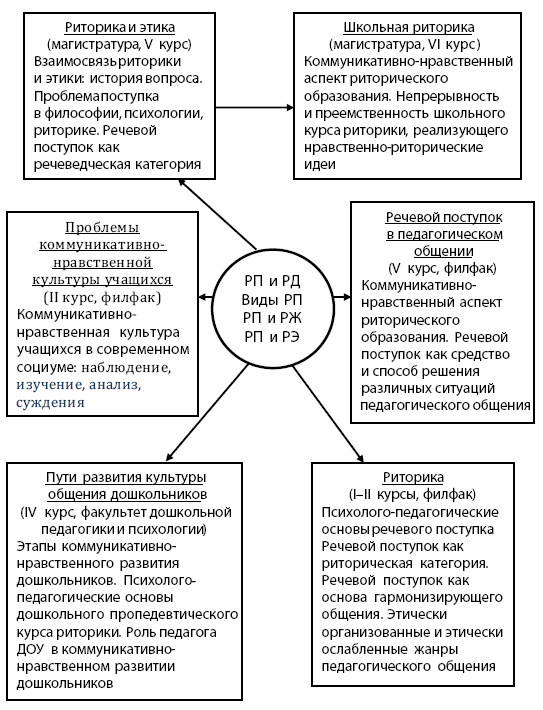

Разработанные программы обучения можно реализовывать в трех направлениях[47] при изучении:

а) основной дисциплины для филологов («Риторика») и нефилологов («Русский язык и культура речи»);

б) элективных курсов для студентов филологического факультета (для студентов II курса «Проблемы коммуникативно-нравственной культуры учащихся», для студентов V курса «Речевой поступок в педагогическом общении») и факультета дошкольной педагогики и психологии («Пути развития культуры общения дошкольников»);

в) специальных курсов для магистрантов филологического факультета («Риторика и этика» – V курс, «Школьная риторика» – VI курс).

Все программы имеют единую основу (своеобразное содержательное ядро), включающую в себя знания о речевом поступке и его видах, речевых жанрах РП, однако в зависимости от специфики факультета и задач курсов содержание программы дополнялось и расширялось. Так, например, студентам-нефилологам предлагался минимум обязательной информации: понятие речевого поступка, его виды, соотношение речевого поступка и категории вежливости, анализ текстов, содержащих коммуникативно-нравственные проблемы, речевые поступки (одно аудиторное занятие).

При обучении студентов-филологов мы опирались на знания общего характера (правила, нормы, виды общения, виды речевой деятельности, текст как единица общения, основы публичной речи), освоенные (или осваиваемые) студентами в общем курсе риторики. Содержание программ включало общие и конкретные цели и формируемые умения. Так, например, студенты II курса филологического факультета (элективный курс), помимо рассмотрения общих вопросов, с целью выявления уровня коммуникативной культуры современных учащихся и определения качества речевых поступков анализировали различные источники (публикации в СМИ, в педагогических и психологических журналах; теле- и радиопередачи; Интернет), проводили опросы, анкетирование, тестирование школьников, студентов, учителей, родителей, затем выносили на обсуждение результаты своего исследования. В элективном курсе для студентов V курса мы делали акцент на специфике речевого поступка учителя и эффективном использовании РП в различных ситуациях педагогического общения (на уроке, вне урока, вне школы), рассматривали прецедентный текст в РП, речевой поступок учителя как элемент педагогических гипержанров, уделяли особое внимание непрогнозируемым РП в ситуациях педагогического общения.

Перечень формируемых коммуникативных умений в зависимости от специфики курса и этапа изучения исследуемой проблемы также включал ряд обязательных и факультативных умений. Например, если на втором курсе филологического факультета умение студентов эффективно решать педагогические коммуникативно-нравственные задачи было факультативным, то на пятом – развитие этих умений становится приоритетным. Так, на втором курсе мы учили студентов отбирать и анализировать тексты, содержащие коммуникативно-нравственную проблему, с точки зрения речевого поведения участников общения, а студенты-пятикурсники должны были уметь не только отбирать, анализировать речевые поступки в ситуациях педагогического общения, но и предлагать эффективные способы решения коммуникативно-нравственных задач, видеть методические возможности включения дидактического материала в урок.

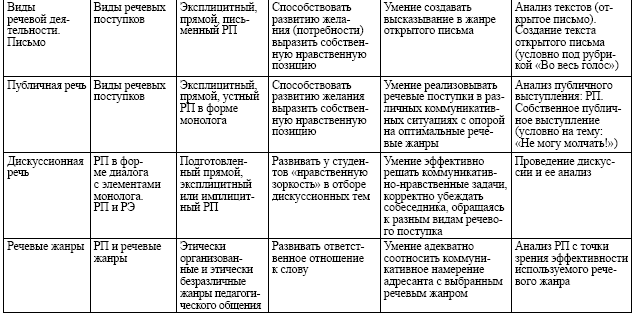

Представим в виде схемы ключевые, приоритетные вопросы, отличающие одну программу от другой (см. схему 8).

Схема 8

Как видим, данные программы носят вариативный характер в зависимости от факультета, направленности изучаемого курса и количества аудиторных часов. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

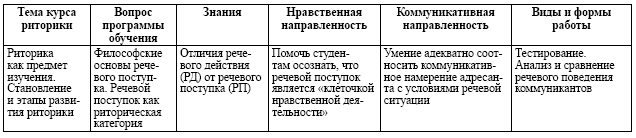

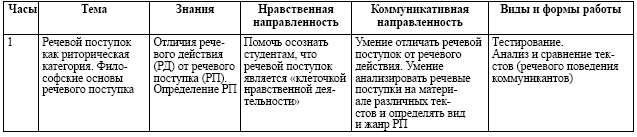

Курс «Риторика» (I–II курсы, филологический факультет). Данная программа представлена в двух вариантах: рассредоточенном и блоковом, в каждом из которых мы отразили тему, знания, виды и формы работы, а также ключевые аспекты нашего исследования – нравственную направленность, отражающую воспитательный характер обучения, и коммуникативную направленность, содержащую перечень формируемых коммуникативных умений.

В рассредоточенном варианте программы обучения изучаемые темы гармонично включались в общую программу по риторике (см. табл. 7), например: в теме «Постулаты общения» мы рассматривали речевой поступок в соотношении с постулатом вежливости; при изучении тем, посвященных видам общения и речевой деятельности, мы поэтапно знакомили студентов с различными видами речевых поступков (невербальное общение – ментальный РП, говорение – имплицитный и эксплицитный, прямой и косвенный РП, чтение – эксплицитный, прямой РП и т. д.); при знакомстве студентов с речевыми жанрами было логичным представить информацию об оптимальной реализации в речевых поступках конкретного РЖ и т. д.

Таблица 7

Вариант I

Программа рассредоточенного включения разработанного варианта обучения в курс «Риторика» для студентов I–II курсов филологического факультета

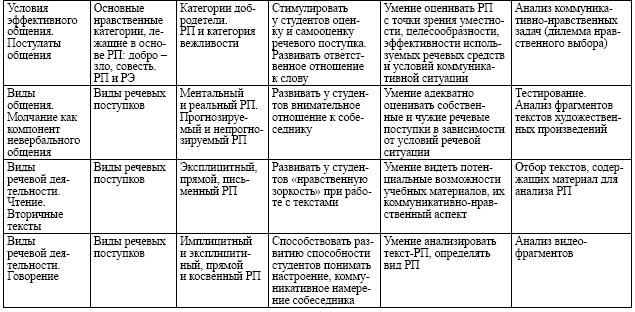

Блоковый вариант программы отличался от рассредоточенного тем, что вся информация была представлена комплексно на трех занятиях (6 аудиторных часов), которые проводились после рассмотрения темы «Говорение как вид речевой деятельности» накануне изучения «Публичной речи». Основанием для выбора именно этого места включения в общий курс риторики служит следующее:

во-первых, студенты уже имеют представление о коммуникативной ситуации, видах общения, видах речевой деятельности (слушание, чтение, говорение);

во-вторых, обращение сначала к специфике речевого поступка и лишь потом к вопросам публичной речи содействует более осознанному выбору тем для публичного выступления и большей ответственности к произносимому слову;

в-третьих, студенты уже имеют определенные умения вступать в диалог, высказывать свое мнение; таким образом, предшествующий опыт будет способствовать созданию более комфортной психологической ситуации для реализации речевого поступка в искусственно созданных условиях.

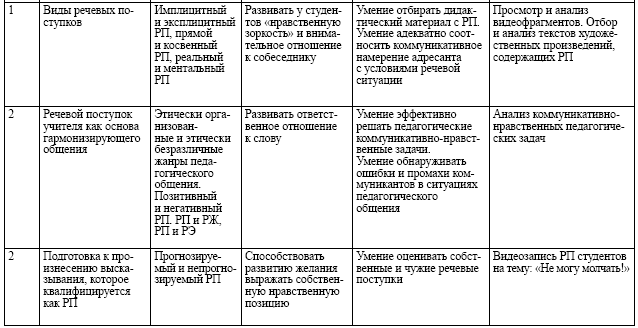

Представим в виде таблицы этот вариант программы опытного обучения (см. табл. 8).

Таблица 8

Вариант II

Программа блокового включения изучаемой проблемы в курс «Риторика» (II курс филологического факультета, 6 часов)

Обучение студентов по программе варианта II состояло из следующих этапов:

знакомство с ключевым понятием «речевой поступок», его основными характеристиками, отличием от речевого действия и видами РП. На данном этапе анализировались коммуникативные ситуации, представленные в виде письменных тестов и видеоматериалов, с точки зрения мотива, нравственной направленности, цели, структуры, языковых особенностей, составлялись схемы;

анализ и решение коммуникативно-речевых задач, в основе которых лежат типичные ситуации педагогического общения, рассмотрение эффективности выбранных речевых жанров;

искусственное создание ситуаций для реализации речевых поступков студентов, интроспекция и рефлексия (самоанализ и анализ другими), определение вида РП, его качества, целесообразности, эффективности. На данном этапе проверяется, в какой мере студенты освоили теоретические сведения, какой смысл они вкладывают в РП, насколько продуктивны их речевые действия.

2.3.3. Подходы к реализации программ коммуникативно-нравственного совершенствования личности

Реализация программ вариантов I и II включала одни и те же этапы изучения речевого поступка, отличным было лишь то, что в I варианте предусмотрено рассредоточенное включение в курс риторики информации о РП. В качестве примера обратимся к теме: «Условия эффективного общения. Постулаты общения». Рассматривая вопрос соотношения речевого поступка и постулата вежливости, мы опирались на уже известную студентам информацию о таких категориях риторики, как этос, логос и пафос.

Приведем фрагмент занятия, на котором один из вопросов спровоцировал дискуссию:

Можно ли «культурное притворство» отнести к речевому этикету? Какого качества будет речевой поступок (позитивный или негативный), если основой его станет культурное притворство?

Сначала мы определили, что такое «культурное притворство»: сохраняя вежливую тональность общения, используя формулы речевого этикета, говорящий неискренен. Вспомним замечательные слова об искренности Парфения Енгалычева, автора «Словаря добродетелей и пороков» (1828 год), который писал: «Искренность есть мать правды и вывеска честного человека. Она поручительница за слова и ответчица за мысли наши. Нет ей нужды в свидетелях для доказательства того, что она сказывает и уверения ее непреложны. Она заключает в себе многие добродетели, она никому и никогда не лжет и не льстит… Откровенное сердце есть ее свойство, и честность цель ее. Она не обманывает; потому что проста, не знает лжи» [390, с. 97].

Студенты отметили, что подобное речевое поведение (культурное притворство) характерно для служащих престижных компаний, продавцов бутиков и т. п., однако эти действия мы не можем назвать речевым поступком, так как в этом случае совершаются обычные этикетные действия, которые входят в обязанность конкретных лиц. Если же речевой поступок – «культурное притворство», то это, конечно, негативный РП, например, поведение говорящего, воздействующего на другого с целью достижения результата любой ценой. В процессе совместных рассуждений мы сделали акцент на важной роли речевого этикета в РП, отметили, что этикетные действия могут противоречить постулату вежливости: с одной стороны, соблюдение правил речевого этикета в РП, с другой стороны – это неискренность и использование неконгруэнтных невербальных средств общения.

Предлагаемые варианты обучения студентов предполагали использование разнообразных форм и видов работы, методических приемов, которые во многом способствовали созданию мотивационной и эмоциональной базы при рассмотрении со студентами вопросов изучаемой проблемы. Основными в эксперименте были частично-поисковый, или эвристический, метод и проблемное обучение, которые входили в классификацию методов обучения по уровням познавательной деятельности учащихся, разработанную И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным: информационно-рецептивный, или объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; исследовательский; частично-поисковый, или эвристический; проблемное обучение.

В качестве дидактического материала использовались прежде всего тексты:

анализ высказываний (фрагменты) известных ученых, мыслителей, общественных деятелей, который способствовал более глубокому и точному раскрытию изучаемых теоретических понятий (Аристотель, М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев и др.);

фрагменты текстов художественных или публицистических произведений, позволяющих сделать акцент на важных изучаемых положениях и создать особую эмоциональную атмосферу (Ф. М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Ф. Вигдорова, С. Довлатов и др.);