Полная версия

Полная версияВзгляд со стороны. Рассуждения об искусстве

Не может само по себе обычное сантехническое изделие, очутившись в художественном пространстве, превратиться в шедевр искусства. Подобные произведения – это провокации в искусстве. Немецкий философ и теоретик авангарда Петер Бюргер в своей книге «Теория авангарда» отметил: «Реди-мейды Дюшана – не произведения искусства, а манифестации».

Виднейший представитель мировой гуманитарной мысли XX в., профессор Чикагского университета Мирча Элиаде в своей книге «Мифы, сновидения, мистерии» охарактеризовал подобные «шедевры» современного искусства следующим образом: «В искусстве происходит в настоящее время господство перманентной революции. Мало даже сказать, что всё позволено: всякое новаторство заранее провозглашается и приравнивается к гениальности Ван Гога или Пикассо, всё равно – идёт речь о рваных афишах или о консервной банке, подписанной художником».

Современное искусство – свершившийся факт в истории развития культуры. Успехи наук и социальные потрясения стимулируют художников на поиски новых форм отражения действительности и самовыражения. Технический прогресс сблизил науку и искусство и во многих случаях сделал их неотделимыми друг от друга. Можно утверждать, что любое высокотехнологическое изделие или сооружение – это авангард по своей сути. Но если промышленный дизайн, объединяющий искусство и технологии, обладает привлекательностью и неповторимой красотой, главной функцией современного искусства стала развлекательная, главной особенностью – коммерциализация. Современное искусство трансформировалось и превратилось в товар. Всё больше теряется ценность профессионализма, мастерство и талант отступают на задний план, а новизна становится источником наслаждения.

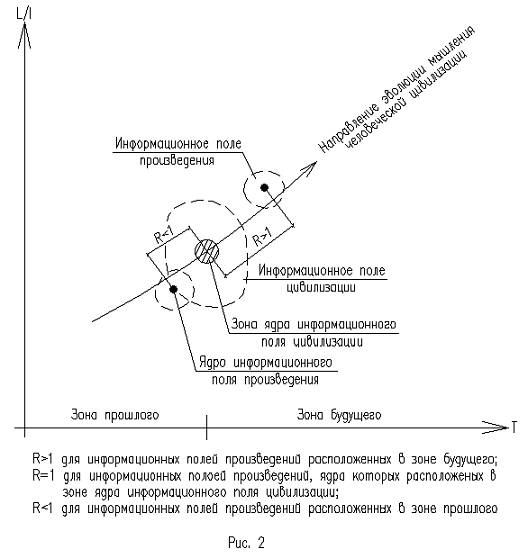

Чтобы понять взаимоотношения художника и общества, в котором работает художник, сравним расположение их информационных полей относительно друг друга.

Если ядро поля художника, значительно удалено от ядра общественного поля, общество не примет такого художника.

В случае, когда поле художника удалено в сторону эволюционной направленности общественного мышления, непонятный современниками художник имеет определённые шансы быть востребованным в будущем.

Известно, что многие гениальные учёные и художники опережали общественное мышление. Они как бы предвидели будущее и потому ни вписывались в современное общество. Идеи великого физика-теоретика Людвига Больцмана отвергались современниками-учёными, что в итоге привело его к самоубийству. Работы Поля Гогена при жизни практически не пользовались спросом у ценителей искусства. Амедео Модильяни был уверен в своей гениальности, но его первая и единственная выставка вызвала скандал из-за изображённых на картинах обнажённых натурщиц.

Чтобы работы художника, актуальные для современников, не потеряли своей значимости для потомков, художник должен обладать достаточно большим информационным полем и незаурядным талантом. В этом случае ядро поля общества будет определённый промежуток времени оставаться в зоне авторских произведений. На протяжении этого времени в обществе должно быть сформировано имя художника – символ индивидуальности творческой личности и её социальный статус, в противном случае работы художника впоследствии потеряют актуальность. История знает немало примеров, когда в прошлом популярные художественные работы в настоящее время уже не представляют для большинства интереса.

Современное искусство, созданное, как правило, логическим мышлением, в определённой мере предвосхищает будущее, но обеднённое в плане образного мышления оно, в большинстве своём, недолговечно. Эволюция современного общества в части рационального мышления человека происходит намного быстрее, чем эволюция духовная. Это предполагает, что информационные поля большинства работ современных художников через непродолжительное время покинут границы общественного поля, их новизна уйдёт в небытие и они растворятся среди других многочисленных работ подобного содержания.

В современном обществе ценность произведений искусства, как правило, формируется рейтингом на основе мнений искусствоведов и арт-менеджеров, аукционных цен, биографий художников, публикаций в прессе и т. д. и складывается из трёх главных компонентов: художественной ценности, исторической и коммерческой.

Для работ, выполненных мастерами прошлого, ценность произведений искусства в большей степени определяется исторической ценностью. При этом для первобытного и древнего искусства она имеет определяющее значение. Столкнувшись с неизвестным произведением первобытного искусства, искусствоведов и учёных в первую очередь интересуют не художественные достоинства обнаруженной работы, а время её создания. Окажись, к примеру, что знаменитая бизонья корова эпохи палеолита написана неизвестным современным художником, интерес к общепризнанному шедевру мгновенно пропадёт. Рассматривая искусство прошлых лет, было бы правильнее говорить не о художественной ценности конкретного произведения, а об общечеловеческой ценности.

Для определения времени создания вновь обнаруженного произведения искусства, могут быть использованы все достижений современной науки. Так, с целью установления автора и определения состояния шедевра живописи работа художника исследуется в ультрафиолетовом диапазоне излучения, проводится инфракрасная рефлектография, рентгенография, микрохимический анализ, а также физико-химические методы исследования материала живописи.

Следует отметить, что произведения великих художников вызывали восторг не всегда и не во все времена.

Русский поэт, переводчик и критик К. Д. Бальмонт (1867–1942) о великом Пушкине написал следующее: «Пушкин прославился сразу. Он был ещё отроком, а Державин уже увидел и благословил его. Он был славен всю свою недолгую жизнь, однако же во вторую половину его жизни почитание его стало холоднее, и, если бы он жил дольше, конечно, ему пришлось бы воочию увидеть то дикое, сумасшедшее отрицание Пушкина, которое возникло в России в 60-х годах. И после 60-х годов отношение к нему в России, до прославления его Достоевским, было довольно прохладным. Лишь в наши дни, за последние 10–15 лет, слава Пушкина наконец стала всероссийской и безусловной, стала как бы религией, и Пушкина изучают, любят и чтут как здесь, за рубежом, так и там, где всё опрокинуто и изуродовано».

Необычные по форме и стилю гениальные творения Бетховена, написанные в последние годы его жизни, многие современники считали произведениями сумасшедшего. И только спустя много лет музыканты начали исполнять его последние квартеты и фортепианные сонаты, открывая современникам неповторимые шедевры музыки.

Художественная ценность произведения искусства привязана к эпохе, в которую творил художник, и, как правило, не зависит от эволюции общественных взглядов. Поэтому работы современного художника, выполненные, например, в стиле великих мастеров искусства эпохи Возрождения, вне зависимости от художественных достоинств, не найдут массовых поклонников в современном обществе. У них нет новизны, и, следовательно, их можно считать повторами существующего искусства.

Чтобы объективно оценить художественное произведение, представим воображаемого читателя (слушателя, зрителя), обладающего информационным полем Пц, равным полю человеческой цивилизации. Такому гипотетическому читателю будет доступно и понятно любое художественное произведение, и он может объективно оценить работу любого художника.

Пусть воображаемый читатель знакомится с произведением искусства, имеющим информационное поле Ппр.

Выделим на поле гипотетического читателя (человеческой цивилизации) и произведения ядра. Обозначим расстояние между ними буквой R, тогда художественная ценность произведения:

Цх = f [Ппр, Пц, R], (8)

или в максимально упрощённом виде:

Цх = (Ппр / Пц) R = (Т Па / Пц) R. (9)

Из (9) следует, что художественную ценность вновь созданного произведения искусства определяет относительная величина его информационного поля, а также его расположение, соотнесенное с направленным движением ядра человеческой цивилизации (см. рис. 2).

Выражения (8) и (9) не учитывают историческую, коммерческую, а также другие составляющие, из которых в итоге складывается рейтинг и цена художественного произведения в современном обществе. Например, картина брендового художника с одним мазком краски на холсте, проданная на аукционе, может быть оценена в тысячи долларов.

Гениальное произведение искусства, как и научное открытие, может создать только человек обладающий незаурядным интеллектом, располагающим к глубокому образному и логическому мышлению. Жизнь великих учёных и художников показывает, что все они одновременно были художниками и мыслителями.

Представитель искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи – живописец, скульптор, архитектор, анатом, изобретатель, писатель и музыкант.

Немецкая художница и гравёр времён барокко Мария Сибилла Мериан – выдающаяся исследовательница и энтомолог. Изданная в Амстердаме книга "Метаморфозы насекомых Суримана" считается вершиной её творчества.

Художник-анималист Джон Джеймс Одюбон – натуралист и оринтолог, автор труда "Птицы Америки".

Американский художник-портретист XIX в., основатель Национальной академии рисунка в Нью-Йорке и её президент Самюэл Морзе – изобретатель.

Русский композитор Александр Бородин – химик-органик и медик.

Михаил Глинка в совершенстве владел шестью языками и без затруднения переходил с одного на другой.

Реформатор итальянской оперы композитор Джоаккино Россини был одновременно и великим композитором, и великим кулинаром. Он приводил в восторг своих гостей музыкой и блюдами собственного приготовления. Даже в моменты музыкального творчества Россини не оставлял кулинарию.

Софья Ковалевская в письмах к друзьям признавалась, что всю жизнь не могла понять, к чему она больше привязана – к математике или литературе.

«Нет такого трактата, который был бы слишком сложен для меня, – писал Бетховен. – Я ни в какой мере не претендую на учёность, но с детства я пытался постигать смысл сказанного лучшими умами и мудрецами моего времени. Позор музыканту, который не считает это своим долгом, не пытается делать это хотя бы в меру своих сил!»

Знаменитые физики Альберт Эйнштейн, Макс Борн, Макс фон Лауэ, Яков Френкель, Вернер Гейзенберг, Макс Планк, Пауль Эренфест прекрасно владели музыкальными инструментами. Академик А. Ф. Иоффе вспоминал: «Не все помнят, что Планк изучал вопрос о темперированной нормальной гамме, что он читал в Берлинском университете лекции по теории музыки. Как отличался Бах в классическом исполнении Планка от лёгкого человеческого Баха у Эренфаста! Как различны были размеренный поток звуков у Планка и задумчивая скрипка Эйнштейна. Все они любили музыку и охотно играли, каждым я восхищался, но совсем по-разному. Мне пришлось слышать и Гейзенберга, рояль которого наполнял комнату океаном звуков».

Английский психолог Филип Эварт Вернон в диссертации на звание доктора философии Кембриджского университета привёл интересный факт: в 1927–1928 гг. 60 % профессоров-физиков и математиков Оксфордского университета были одновременно членами университетского музыкального клуба.

Многие выдающиеся учёные говорили, что без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством они не совершили бы своих открытий в науке.

«Мне лично ощущение высшего счастья дают произведения искусства, – говорил Эйнштейн. – В них я черпаю такое духовное блаженство, как ни в какой другой области… Если вы спросите, кто вызывает сейчас во мне наибольший интерес, то я отвечу: Достоевский! Достоевский даёт мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс». Гениальный учёный в минуты творческих поисков играл на скрипке до тех пор, пока к нему не приходило правильное решение. Тогда он говорил: «Ну вот, теперь я разобрался, в чём тут дело!»

«По-видимому, между математическим творчеством и настоящим интересом к музыке имеются какие-то глубокие связи, – предполагал академик А. Н. Колмогоров. – Но выяснить и объяснить эти связи мне представляется довольно трудным. Замечу, впрочем, что мой друг Павел Сергеевич Александров рассказывал, что у него каждое направление математической мысли, тема для творческих размышлений связывались с тем или иным конкретным музыкальным произведением».

Вполне возможно, что во время творческих поисков учёные обращались к искусству, чтобы активизировать образное мышление.

Поле гениального художника соизмеримо с полем общества и это предполагает, что гений в состоянии дать наиболее объективную оценку произведению искусства. По мнению американского писателя и литературного критика Эдгара По, «…чтобы глубоко оценить творение того, что мы называем гением, нужно самому обладать гениальностью, необходимой для такого свершения».

На основании экспертного заключения, коллективного мнения художников, опросом общественного мнения или другими подобными способами художественные достоинства произведения искусства определить невозможно. То, что одни эксперты оценят данное произведение искусства положительно, не означает, что другие эксперты будут с ними согласны.

Субъективность коллективного мнения исходит из того, что основная масса художников, экспертов и критиков наделена заурядным интеллектом. В силу этого они имеют ограниченные личностные поля, недостаточные для того, чтобы полностью раскрыть идею гениального произведения.

Когда решение принимается опросом общественного мнения по большинству голосов, несмотря на многочисленность участников опроса, общее информационное поле будет близко к полю среднестатистического участника опроса. Это объясняется тем фактом, что основная масса людей имеет стереотипное мышление и небольшие личностные поля.

Известно, что не всем любителям искусства нравятся работы одних и тех же художников. Чтобы выяснить, с чем это связано, сравним информационные поля художника и потребителя искусства. Для простоты будем называть потребителя культурного продукта читателем.

Если поле читателя больше поля художника авторские работы будут банальными и неинтересными для читателя.

При ограниченном поле читателя работы художника будут непонятными читателю.

Чужды читателю будут и произведения художника, в случае удаления друг от друга их информационных полей (несовместимость взглядов).

Не потому ли знаменитую «Крейцерову сонату» Бетховена, не менее знаменитый в то время скрипач, композитор и дирижёр Рудольф Крейцер, кому она и была посвящена, никогда не играл, так как был о ней невысокого мнения? До конца жизни Крейцер так и не понял произведения гениального Бетховена.

Симпатии вызовут у читателя (зрителя, слушателя) только те художники, у которых ядра информационных полей располагаются в незначительном удалении от ядра поля читателя.

Знаменитый русский библиограф и писатель Н. А. Рубакин предполагал существование зависимости между личностными особенностями читателя и автора, книгами которого этот читатель интересуется. Современные учёные методом психодиагностики выявили убедительное совпадение по многим личностным показателям читателей и авторов, которыми читатели интересуются.

В настоящее время многие учёные приходят к заключению, что деление человеческой деятельности на сферы научного и художественного творчества в определённой мере формально и условно. В науке образное мышление на этапе формирования метода решения проблемы приобретает огромное значение. В художественной деятельности, по мнению американского исследователя Рудольфа Арнхейма, рациональное мышление и образное восприятие переплетены. На сходство науки и искусства указывал и Эйнштейн: «В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».

В системе наук привилегированное место занимает математика, в искусстве – музыка. Несмотря на их внешнее разительное отличие, они удивительным образом связаны друг с другом. Учёный-физик Чуан С. Чанг в своей книге Fundamentals of Piano Practice отмечает, что между музыкой и математикой существует близкая, практически естественная связь. По его словам, «равномерно темперированная хроматическая гамма является простым логарифмическим уравнением, а основные интервалы – это соотношения наименьших целых чисел, по которым мозг может отслеживать тоники в аккордовых последовательностях».

В Древней Греции музыка считалась частью математики. На законах Пифагора – Архита строилась вся пифагорейская теория музыки.

Родственную связь между математикой и музыкой отмечали многие учёные.

Известный английский математик Джеймс Сильвестер в вопросительной форме однажды сказал: «Разве нельзя охарактеризовать музыку как математику чувств, а математику – как музыку разума?»

Готфрид Лейбниц в письме немецкому математику Христиану Гольдбаху поведал: «Музыка есть скрытое арифметическое упражнение души, не умеющей считать». На что Гольдбах ему ответил: «Музыка – это проявление скрытой математики».

Учёные, проанализировав математическими приёмами творчество Бетховена, выявили в его произведениях полную гармонию между консонансом и диссонансом. Чуан С. Чанг, исследуя музыку Бетховена, приходит к следующему выводу: «…Бетховен интуитивно понимал пространства в теории групп и сознательно их разделял. Математически невозможно, чтобы структуры Бетховена так точно соотносились с теорией групп и появились случайно, это практически служит доказательством того, что композитор экспериментировал с понятиями из науки. По-настоящему поражает тот факт, что Бетховен использовал все эти средства (в 1700-х гг.) задолго до того, как математики или физики осознали важность структур, до того, как теория групп появилась в качестве отдельного направления математики (а произошло это в 1800-х гг.)!»

Примерами сознательной математизации музыкальных конструкций может служить месса нидерландского композитора Якоба Обрехта «Super Maria Zart» или музыкальный палиндром Стравинского «Памяти Дайлана Томаса».

Искусство всегда тяготело к наукам, а науки к искусству. По мнению учёных, несходство между естественными и гуманитарными науками обусловлено не отличием их друг от друга, но связано с разными принципами образования понятий и суждений о предмете.

Поэзия близка одновременно к музыке, и литературе. Стихи, как и музыка, чувствительны к ритму, а строение периодов, предложений и фраз в музыке часто напоминает строение стиха.

Художественная проза близка как к науке, так и к искусству, а научно-художественная литература лежит на их пограничье.

Тесная взаимосвязь науки и искусства указывает на то, что законы природы являются фундаментальными для их обеих.

Симметрия в природе распространена повсеместно. По законам симметрии сформированы тела почти всех животных. Согласно формулировке академика М. С. Гилярова, «все активно передвигающиеся животные имеют наружную двустороннюю симметрию, как билатерально симметричны и все наши средства транспорта (лодка, самолёт, автомобиль и т. д.)».

Явно выражена симметрия в музыкальных произведениях. В рондо неизменная музыкальная тема многократно повторяется в чередовании эпизодами разнообразного содержания. Известный русский физик Г. В. Вульф в 1908 г. написал: «"Душа музыки" – ритм, состоит в правильном периодическом повторении частей музыкального произведения. Правильное же повторение одинаковых частей в целом и составляет сущность симметрии».

Симметрию можно увидеть и в литературных произведениях. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» убийцу наследника царя сменяет убийца царевича (симметрия образов). В «Евгении Онегине» Онегин отказывается от любви Татьяны, но через некоторое время сам влюбляется, однако Татьяна отвергает его любовь (симметрия положений).

Идеальная симметрия, как правило, нигде не наблюдается. В природе она сдерживает развитие, в искусстве – мышление. И в природе, и в высокохудожественных произведениях симметрию сопровождает асимметрия.

Асимметрия придаёт статическим пространственным формам динамику, указывает на их способность к движению, наделяет энергией и жизнью.

Идея асимметрии широко распространена в восточных культурах. На японских и китайских картинах изображение умышленно сдвинуто к краю и занимает относительно небольшую площадь. Уравновешивает изображение свободное поле, символизирующее беспредельность мира. Асимметрия характерна и для дзен-сада камней. В известном японском саду Рёандзи 15 необработанных камней различной формы расположены таким образом, что с какой бы точки посетитель не рассматривал композицию сада, он может увидеть только 14 камней. Считается, что увидеть все 15 камней может только «достигший просветления».

В искусстве образное мышление имеет основополагающее значение, но не меньшую важность оно имеет для человека в повседневной жизни. Образ более узнаваем, чем любое абстрактное понятие, включая слово. Он охватывает одновременно всё разнообразие окружающего мира, в то время как логическое мышление познаёт мир, расчленяя его на отдельные элементы.

Знакомство с высокохудожественной работой начинается, как правило, с постижения идеи путём ассоциативно-образного мышления и заканчивается её логическим оформлением. Такая особенность прочтения классики развивает одновременно образное и логическое мышление, и в этом одно из главных отличительных свойств искусства.

Профессор медицины Джозеф Боген утверждает, что нынешний упор в системе образования на приобретение вербальных навыков и развитие аналитического мышления порождает пренебрежение к развитию важных невербальных способностей. В таких условиях одна половина мозга «голодает», и её потенциальный вклад в развитие личности в целом игнорируется.

Исследования последних лет показали, что искусство влияет как на ментальное, так и на телесное здоровье. Созерцание предметов искусства не только положительно воздействует на эстетические чувства, но и способно улучшить физическое состояние человека.

Итальянские учёные в процессе опыта измеряли уровень кортизола у 100 посетителей санктуария Святой Девы Марии в Викофорте, примечательного своим колоссальным каменным куполом. Изнутри храм покрыт росписями на тему жизни Богоматери, общая площадь которых составляет 6 032 квадратных метра. Двухчасовая экскурсия по санктуарию, несмотря на то, что участники исследования преодолели более 200 ступеней, чтобы оказаться под крышей базилики, снизила уровень гормона стресса кортизола в среднем на 60 %. По словам автора исследования Энцо Гросси, «более 90 % участников эксперимента отметили, что в конце экскурсии в целом чувствовали себя намного лучше».

Живопись благотворно влияет не только на умственное и духовное развитие человека, но и на его настроение. Учёные Университетского колледжа Лондона выяснили, что при созерцании произведений искусства великих мастеров прошлого у человека возникает состояние, схожее с влюблённостью. Исследователи объясняют, что это связано с активизацией одних и тех же участков мозга: при просмотре картин и взгляде на любимого человека в организме происходит всплеск дофамина, отвечающего за ощущение удовольствия.

Британские учёные в декабре 2019 г. опубликовали результаты исследования, в которых сообщалось, что вероятность смерти в возрасте 50 лет и старше у лиц, регулярно посещавших галереи, концертные залы и кинотеатры, оказалась на 30 % ниже, чем у тех, кто не любит никакое искусство вообще.

Подлинное искусство порождает эмпатию – осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей. Исследователь когнитивного развития Жан Пиаже отмечал, что по своей природе все дети очень эгоистичны. Взрослея, они учатся, в том числе и на произведениях искусства, видеть окружающий мир глазами других людей и понимать чувства этих людей.

Кандидат медицинских наук А. В. Потапенко в статье «Правда и мифы о влиянии колокольного звона на организм человека» сообщает, что физиологами доказано влияние музыки композиторов-классиков, особенно В. А. Моцарта на улучшение памяти и мобилизацию умственных способностей. Классическая музыка позволяет снять нервное напряжение, улучшает показатели биологических ритмов мозга (альфа- и тета-ритм). Подобные изменения фиксируются и у людей после прослушивания колокольного звона и православных песнопений. Доктор медицинских наук А. В. Гнездилов с успехом использовал колокола для симптоматической терапии онкологических больных – звон уменьшал боль, страх и чувство тоски.

Опубликованное в журнале Frontiers in Psychology исследование показало, что грустная музыка действует на человека не так, как предполагалось. Учёные выяснили, что несмотря на то, что музыка воспринималась испытуемыми как трагичная, прослушивая её они не впадали в депрессию. Люди испытывали широкий спектр эмоций, в том числе романтические и радостные чувства.

Искусство влияет на сознание и психику человека независимо от того, осознаёт или не осознаёт это сам человек. В новом, беспрецедентном по масштабам исследовании ВОЗ, на основании фактических данных, полученных из более чем 900 международных публикаций, авторы представленного в Копенгагене доклада утверждают, что искусство оказывает положительное влияние на здоровье человека на протяжении всей жизни: начиная с внутриутробного развития и кончая последними днями. В докладе шла речь о пяти видах искусства, каждый из которых включает широкий спектр направлений: исполнительское искусство, визуальное искусство, литература, участие в культурных мероприятиях, интернет-искусство.