Полная версия

Полная версияВзгляд со стороны. Рассуждения об искусстве

В 2021 г. доктор физико-математических наук А. В. Мелких представил научному миру теорию, в рамках которой решается основная проблема мышления – приобретение знаний. Основные положения теории в авторском изложении выглядят следующим образом:

1. Всё поведение человека и животных врождённое.

2. Мозг самостоятельно не приобретает новых знаний, и все наши знания мы получаем, используя существующие врождённые программы.

3. Полученные рецепторами из внешней среды сигналы организм использует для запуска поведенческих программ, наиболее подходящих для данной ситуации. В случае неопределённости окружающей среды организм может найти нужную программу методом проб и ошибок.

4. Передача опыта от одного организма к другому происходит, если врождённые программы поведения у обоих организмов одинаковы.

Развивая теорию учёного, можно предположить, что в процессе мыслительной деятельности человек использует исключительно существующую информацию, извлекая её из материальных объектов.

В объектах информация хранится как в явном виде, так и в виртуальном. Главная особенность виртуальной информации состоит в том, что её можно получить только путём моделирования. Пример математической модели виртуальной информации – физический закон, выраженный в виде формулы и устанавливающий количественное соотношение между физическими величинами. Подробно о реальной и виртуальной информации можно прочитать в книге автора «Взгляд со стороны. Естествознание и религия».

От природы каждый субъект наделён уникальным инструментом, – интеллектом – неизменной константой, характеризующей его мыслительные способности. Путём интеллектуальной и духовной деятельности человек может структурировать информацию, а также её овеществлять, преобразуя в интеллектуальные продукты. Предельно возможное количество структурированной информации, которое на протяжении своей жизни смог бы создать конкретный индивид, используя весь объём доступных ему знаний и все свои умственные и духовные возможности, образует его информационное поле. Поле характеризует творческий потенциал человека и неизменно на протяжении всей его жизни, независимо от получаемых знаний.

Знания не повышают интеллект и не изменяют информационное поле. Без соответствующих знаний невозможно установить определённые закономерности материального мира, но из этого не следует, что любой, обладающий необходимыми знаниями, может сделать прорыв в науке или искусстве. Знания можно сравнить с лестницей, поднявшись по которой человек получает доступ к моделированию виртуальной информации, расположенной на более глубоких уровнях организации материального мира.

При одном и том же объёме знаний личность, обладающая высоким интеллектом, способна создавать структурированную информацию, недоступную для среднестатистического человека. Субъект с заурядным интеллектом, располагающий обширной информацией, путём её реструктуризации может внести определённый вклад в науку или искусство, но сделать основополагающее открытие или создать шедевр искусства ему не по силам. Примером реструктурированной информации может служить классическая музыка в современной обработке.

Является константой и информационное поле человеческой цивилизации. Его неизменность обусловлена тем, что, с одной стороны, развитие общества не повышает интеллект человека, – древний человек обладал таким же интеллектом, как и современный. С другой стороны, математик Курт Гёдель и другие известные учёные доказали, что существуют материальные явления, принципиально непостижимые для человека, а человеческие познания имеют границы.

На особенности мышления могут наложить определённый отпечаток возраст, а также другие факторы, но интеллект при этом остаётся неизменным.

Профессор В. Н. Холодов в статье «Научное творчество и возраст исследователя» провёл анализ зависимости творческой активности человека от его возраста. Он также привёл исследования учёных, которые касались в той или иной степени данной проблемы.

Приводим результаты этих исследований.

Лауреат Нобелевской премии по химии В. Ф. Оствальд, используя чисто дедуктивный анализ, выдвинул следующие два постулата:

– подавляющее большинство крупных открытий было совершено в возрасте 23–28 лет;

– кривая интенсивности научного творчества падает с возрастом.

К постулатам Оствальда присоединились многие европейские и американские учёные, в том числе и американский исследователь Харви Леман. Он, проанализировав сотни биографий политиков, писателей, поэтов, художников, математиков, химиков и других учёных, пришёл к следующему выводу: наивысший период творческой активности у выдающихся химиков, сделавших открытия, приходится на возраст 30–35 лет, к 45 годам происходит спад творческой продуктивности на 50 % и к 70 годам – полное прекращение продуктивности. У математиков наивысший подъём творческой продуктивности приходится на 23 года, 32–33 года – у физиков и изобретателей, 35–39 лет – у медиков, 40–44 года – у астрономов.

Следует отметить, что Леман неоднократно подчёркивал, что его исследования отражают возрастные изменения не способности к творчеству, а только внешнего её проявления – продуктивности.

Профессор Рижского политехнического института П. И. Вальден изучил научное творчество 126 талантливых и особо талантливых учёных в различных областях науки, совершивших 228 открытий. Исследователь показал, что развитие талантливого учёного существенно отличается от развития среднестатистического человека.

Молодые учёные, как правило, предпочитают дедуктивный метод, в их построениях почти всегда много догадок и интуиции. Учёные зрелого возраста отдают предпочтение методу индукции, их научные выводы опираются на огромный фактический материал.

Анализируя данные Вальдена и основываясь на собственных изысканиях, Холодов делает следующий вывод: «…все современные попытки выделить дееспособных учёных по возрастному признаку не соответствуют природе науки. Столь же бессмысленными представляются стремления отбирать будущих научных сотрудников и по национальному, классовому или экономическому критерию. Лозунг "Не умеешь – научим, не хочешь – заставим!" применим в любой области народного хозяйства, но не в научных исследованиях».

В процессе художественного творчества (создания живописной работы, музыкального сочинения, литературного произведения и т. д.), информация овеществляется в конкретном интеллектуальном продукте – авторском произведении. Возникает вопрос: можно ли говорить о произведении как о части авторского «Я», как о виртуальном живом организме,присутствующим в авторской работе?

Мнения искусствоведов и учёных.

Художник и теоретик изобразительного искусства В. В. Кандинский: «Истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом "из художника". Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно является существом. …оно, как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными, активными силами. Оно живёт, действует и участвует в созидании духовной атмосферы…»

Украинский философ и теоретик искусства Г. Г. Шпет: «Здесь перед нами некоторый "сам", который настолько в художественном произведении, "воплощён в нём", что мы прямо и непосредственно отождествляем его самого и его произведение ("это – Пушкин" и т. п.), он слит со своим произведением, мы изучаем художественное произведение и наслаждаемся им, а он сам – здесь же, непосредственно ощутимый, чуемый, здесь – налицо».

Культуролог и литературовед Ю. М. Лотман: «…произведение искусства является одновременно моделью двух объектов – явления действительности и личности автора. …Между моделью (произведением искусства) и личностью автора существует двусторонняя обратная связь».

Теоретик европейской культуры и искусства М. М. Бахтин: «Эстетический объект – это творение, включающее в себя творца…»

Доктор психологических наук, академик В. П. Зинченко: «…при всей своей таинственности и мистичности истинное произведение искусства есть воплощение духа его создателя».

Поскольку художник от природы наделён информационным полем, а все его высокохудожественные произведения отображают часть его внутреннего мира, авторские работы также имеют информационные поля, но по своей сущности эти поля виртуальные. Наличие в высокохудожественных работах ирреальных элементов информационных полей их создателя говорит о том, что после ухода из жизни автор продолжает виртуальную жизнь в своих произведениях.

Уникальные свойства личности, как правило, не вписываются в традиционные образовательные схемы. Всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг про себя говорил, что, будучи профессором математики, он никогда не получал никакого математического образования со времён средней школы. Признание одного из величайших гениев Готфрида Лейбница: «Две вещи принесли мне огромную пользу, хотя обыкновенно они приносят вред. Во-первых, я был, собственно говоря, самоучкой, во-вторых, во всякой науке, как только я приобретал о ней первые понятия, я всегда искал нового, часто просто потому, что не успел достаточно усвоить обыкновенное…»

Многочисленные свидетельства указывают на то, что абсолютное большинство великих людей страдало психическими расстройствами. Член-корреспондент РАН С. В. Медведев утверждает: «Необычные способности – это заболевание. И вообще, гений – человек больной, отклонение от нормы. Разве не странно, что гениальные математики и физики великие открытия совершили в возрасте до 35 лет? А дальше – никаких озарений, хотя сильные работы, конечно, были, но не прорывы. Почему? Есть гипотеза, что в мозгу работает сформировавшийся с годами "детектор ошибок", который запрещает выходить за рамки уже известных понятий. Иначе человек каждый день заново учился бы на своих ошибках. А детектор, запоминая опыт, позволяет автоматически совершать множество действий. Как только мы начинаем выходить за рамки своего опыта, придумывать что-то новое, мозг даёт команду "не может быть"».

Касаясь творческих способностей учёного и художника, следует отметить, что талант и гениальность – это не одно и то же. Талант – искусство структурировать и овеществлять в интеллектуальном продукте существующую (реальную) информацию. Швейцарский писатель и мыслитель Амьель Анри-Федерик охарактеризовал различие между талантом и гениальностью следующим образом: «Делать легко то, что для других трудно, – это талант; делать то, что для таланта невозможно, – это гений».

В процессе творческого труда талант совершенствуется, и чем больше учёный или художник работает, тем выше становится его талант. Это дало повод многим выдающимся личностям отождествлять талант и гениальность с трудом, не акцентируя внимания на их принципиальном различии.

Томас Эдисон: «Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота».

Менделеев: «Нет без явно усиленного трудолюбия, ни талантов, ни гениев».

Бальзак: «Постоянный труд есть закон как искусства, так и жизни».

Чайковский: «Вдохновение рождается только от труда и во имя труда».

Гийом Аполлинер: «Достоинство произведения искусства мы оцениваем по количеству труда, какой вложил в него художник».

Леонардо да Винчи: «Слава – в руках труда».

Традиционно интеллектуальные способности человека принято оценивать на основе результатов проведённого IQ-теста. Исходя из кривой нормального распределения, показатель, равный 100 баллам, считается средним; выше 100 баллов – высокий уровень умственного развития; больше 130 – особые интеллектуальные способности; превышающий 140 – интеллектуальная одарённость.

IQ-тест в большей степени характеризует умение структурировать уже подготовленную определённым образом информацию, и высокие показатели по результатам теста напрямую не оценивают умственные способности испытуемого. Факты показывают, что человек, обладающий высоким интеллектом по результатам теста, не обязательно гениальный. Также известно, что не все гениальные личности успешно проходили IQ-тест.

Представленный учёными Филиппом Раштоном из Университета Западного Онтарио и Артуром Дженсеном из Калифорнийского университета в Беркли труд «30 лет исследований расовых отличий в области когнитивных способностей» показал чётко прослеживаемую зависимость между результатом IQ-теста испытуемого и цветом его кожи.

Коренные жители Азии, независимо от места их проживания, продемонстрировали более высокие результаты IQ-теста, чем белокожие испытуемые. Средний IQ для азиатов составил около 106, для белых – около 100, для негров – от 85 до 70, в зависимости от того, где они проживали. Свои утверждения авторы подкрепили огромным количеством статистических данных, собранных за последние 90 лет.

Как известно, творчество учёного отличается от творчества художника. Для получения конкретных результатов своего труда они решают принципиально разные задачи и используют для их решения различные средства и методы.

В науке использование разных подходов для решения задачи приводит к различным вариантам ответов на один и тот же базовый вопрос, на что указывал в своей книге «Против метода» учёный и философ Пол Фейерабенд.

В искусстве разные подходы рождают неповторимые, уникальные ответы на один и тот же вопрос. Такая особенность искусства говорит о том, что художественная ценность произведения не зависит от того, изобразил художник реальный мир или же это ирреальная умозрительная конструкция, порождённая его фантазией и отражающая личные представления об окружающей действительности. «Я всегда видел то, что другие не видели; а того, что видели другие, я не видел», – говорил Сальвадор Дали. Схожие мысли мы находим и у Софьи Ковалевской: «Мне кажется, что поэт должен только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других».

В отличие от учёного, художник не обязан отвечать на поставленные им вопросы. Искусство призвано стимулировать мыслительную деятельность, и потребитель искусства сам найдёт ответы на интересующие его вопросы, изучая по произведениям искусства окружающий мир глазами художника. Из этого следует, что художественную ценность авторских работ определяют не интеллект и особенности мышления автора, а степень их воплощения в произведения искусства средствами художественной выразительности, иначе величина их информационных полей. Нобелевский лауреат по литературе Б. Л. Пастернак считал, что суть искусства состоит в передаче необычности взгляда художника на мир, но не в характеристике необычности самого художника.

Сравнив информационное поле произведения с эталоном (идеальным информационным полем), можно определить художественную ценность произведения. Заменив эталонное поле информационным полем художника, мы получим возможность оценить художественные достоинства отдельно взятой работы относительно творческих возможностей её автора.

Для максимальной простоты и наглядности дальнейшего изложения материала представим информационное поле художника в виде воображаемого трёхмерного физического тела. Пусть площадь двухмерной проекции этого тела на некоторую плоскость условно отражает интеллектуальный и духовный мир художника.

Для художественного произведения площадь проекции будет определять часть внутреннего мира автора, воплощённого в его работу.

Тогда в границах авторского поля художественная ценность произведения:

Цх = Ппр = Т Па. (5)

Здесь Цх – художественная ценность авторской работы;

Ппр – информационное поле произведения;

Т – талант автора, показывающий, какая часть авторского поля присутствует в виртуальном виде в его произведении;

Па – информационное поле автора.

Из (5) следует, что для создания высокохудожественного произведения автор должен обладать не только обширным информационным полем, но и незаурядным талантом. Как правило, интеллект и талант сопутствуют друг другу. Но если талант имеет огромное значение в творчестве, то интеллект – определяющее. «Что такое талант? – спрашивал Достоевский. И отвечал: – Талант есть… способность сказать или выразить хорошо там, где бездарность скажет и выразит дурно».

Дирижёр и композитор Пабло Казальс: «Мастерство ещё не делает художником».

Марк Твен: «Я всегда буду жертвовать формой, если дело будет идти о выборе между формой и содержанием. Мысль – вот главное».

В высокохудожественном произведении всегда незримо присутствуют духовная и интеллектуальная составляющие авторского «Я». Мастерством художника они слиты воедино. В электронной книге «Слова пигмея» классик новой японской литературы Рюноскэ Акутагава касаясь этих двух составляющих, высказал следующую мысль: «Художник, я уверен, всегда создаёт своё произведение сознательно. Однако, познакомившись с его произведением, видишь, что красота и безобразие произведения наполовину порождены таинственным миром, лежащим вне пределов сознания художника. Наполовину? Может быть, лучше сказать – в основном?».

Таинственный мир произведений рождается из реального мира, и все высокохудожественные работы отображают его свойства.

В природе одно из главных мест занимает ритм – для любого произведения искусства характерна ритмическая основа.

Ритм организует движение во времени. Каждый звук, каждое слово несёт в себе ритм. По утверждению И. П. Павлова, «нет ничего более властного в жизни человеческого организма, чем ритм». Марина и Сергей Дяченко в научно–фантастическом романе «Дикая энергия. Лана» пишут: «…Мы все – пленники ритма, хозяева ритма. Утро – ночь. Сон – явь. Вдох – выдох. Наше сердце – ударная установка. Наш мозг подчинён ритму и производит ритм…»

Ритмом художники акцентируют внимание на определённых местах своих произведений стимулируя таким образом предсказательное мышление слушателей, зрителей или читателей. Плохая организация ритма снижает творческий процесс при знакомстве с произведением. С другой стороны, выраженный в виде навязчивых и примитивных повторов, он мешает и раздражает.

Многие считают, если ритм есть везде – и в природе, и в искусстве, мелодия – это прерогатива музыки, главная её основа. При этом они ссылаются на высказывания великих музыкантов.

Вагнер: «Мелодия – единственная форма музыки; без мелодии музыка немыслима, а музыка и мелодия неразрывны».

Гайдн: «Вся прелесть музыки – в мелодии»

Шостакович: «Мелодия – это мысль, это движение, это душа музыкального произведения».

В любой высокохудожественной работе присутствуют как ритм, так и мелодия, слитые воедино.

Древнегреческий поэт Симонид Кеосский называл живопись немой музыкой, а поэзию – говорящей живописью.

Гёте сравнивал архитектуру с онемевшей музыкой; позже у немецкого философа Фридриха Шеллинга появился афоризм: «Архитектура – застывшая музыка».

«Одна только мелодия – источник того непобедимого могущества, которым обладает вдохновенное искусство», – утверждал философ и мыслитель Жан-Жак Руссо.

«Не читайте стихи как прозу, – предупреждает И. А. Бродский. – Поэзия – не информация. Информация стихотворения заключена в его мелодии».

Применительно к искусству в целом, мелодия – это движение, последовательность, образующая художественную цельность формы и содержания.

Несмотря на то, что разные художники в своём творчестве используют одни и те же выразительные средства, каждое высокохудожественное произведение неповторимо. Романы Достоевского невозможно спутать с романами Тургенева, симфонии Моцарта с симфониями Бетховена, живопись Микеланджело с живописью Леонардо да Винчи.

Обратимся к соотношению (5) и перепишем его в следующем виде:

Па = Цх / Т. (6)

Так как поле автора – неизменная величина, чем выше его талант, тем больше художественная ценность созданных им произведений и наоборот.

Гипотетически предположим, что автор выполнил все свои работы идеально талантливо (Т = 1) и перенёс в виртуальном виде всё своё информационное поле в каждое из созданных произведений. Исходя из равенства (5), все работы, исключая первую из созданных, будут авторскими повторами, исполненными в различных интерпретациях.

Великие художники, как правило, не допускали повторов в своих произведениях. Французский композитор Клод Дебюсси как-то признался Артуро Тосканини, что у него было намерение написать ещё одну оперу (кроме «Пеллеас и Мелизанда»), совсем другую, но он не смог; в душе у него была только эта, единственная опера. По утверждению художника и скульптора Анри Матисса, «каждая картина должна быть единственной в своём роде и должна являться новым изображением в ряде представлений человеческого ума о мире».

Нельзя полностью исключить, что причиной ранней смерти многих художников явилось их духовное опустошение, при одновременной потребности в творчестве, а также холодное отношение современников к их личности и творчеству. И стечение роковых обстоятельств не случайность, а скорее закономерность.

В октябре 1802 г. полный сил и творческих замыслов 32-летний Бетховен узнаёт ужасный приговор: прогрессирующее ослабление слуха неизлечимо, и его ждёт глухота. В подавленном состоянии он пишет прощальное письмо, известное как «Гейлигенштадтское завещание»: «…ещё немного, и я покончил бы с собою. Меня удержало только одно – искусство. Ах, мне казалось немыслимым покинуть свет раньше, чем я исполню всё к чему я чувствовал себя призванным…»

«Я боюсь, что не успею высказаться в художественном произведении», – признался в «Разговоре с самим собой» М. М. Пришвин.

Теоретически на протяжении жизни художник может создать такое количество работ, которое будет содержать в виртуальном виде всё его информационное поле. Тогда художественная ценность всех его работ:

∑ Ппр = Па. (7)

Из (7) следует, что автор не в состоянии создать количество произведений, суммарная художественная ценность которых превышает величину его авторского поля.

Как известно, в разные эпохи принципы научного и художественного мышления были разными. Они отражали не только особенность эпохи, но и эволюцию мышления художников. Вследствие этого произведения искусства передают не только образ мышления художника, но и характерные для данной эпохи художественные направления.

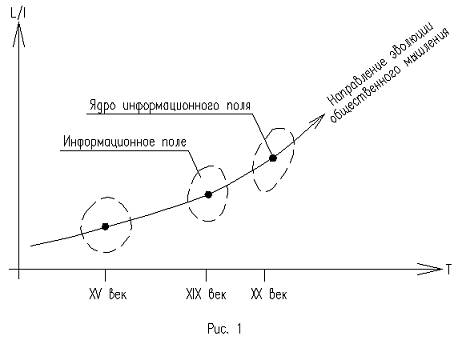

Составим из информационных полей художников (например, живописцев второй половины XIX в.) итоговое информационное поле. В прямоугольной системе координат по оси Y условно отобразим соотношение логической и образной составляющих (L/I) их мышления; по оси X – время (Т) создания художественных произведений (рис. 1).

Поскольку для большинства живописцев, работающих в конкретный исторический отрезок времени, характерна схожесть мышления, площади большинства индивидуальных полей в той или иной мере будут перекрывать друг друга, и итоговое информационное поле окажется намного меньше суммы площадей индивидуальных полей.

Выделим на общем информационном поле область (ядро), которая отражает особенность мышления основной массы художников. Построим подобным методом итоговые информационные поля для мастеров, работавших в другие времена, например, в XV в. и во второй половине ХХ в.

На рис. 1 показано, что ядра информационных полей живописцев, творивших в более поздние времена, имеют сдвиг по направлению оси L/I в сторону логического мышления, что отражает тенденцию возрастания роли рационального мышления в процессе эволюционного развития общества.

Закономерность в сдвиге мышления может быть объяснена однонаправленным движением научно-технического прогресса.

Развитие науки привело к математизации знаний и их отрыву от наглядности. В современном обществе повысилась значимость аналитического мышления. Это привело к тому, что большинство людей стало строить свои взаимоотношения на рационализме. Оптические средства передачи информации, особенно телевидение и кино, ориентируемые всё больше на документализм, получили массовое распространение и создали реальную угрозу перехода от звукового языка к зрительному (по предположению учёных, в процессе эволюционного развития древний человек сменил зрительный язык на звуковой).

В современном обществе намечается и другая тенденция. Французский антрополог Андре Леруа-Гуран высказал мысль, что передача функции правой руки автоматическим манипуляторам может привести к серьёзным последствиям в искусстве. Автоматизация производства и нефигуративное (абстрактное) искусство (по своей сути иероглифическое, а не языковое), по-видимому, связаны между собой, и прогрессирующая тенденция отхода от классического искусства, скорее всего, обусловлена интенсивным развитием науки и техники.

Рассматривая работу современного художника Марселя Дюшана «Фонтан», можно утверждать: она создана логическим мышлением или, проще говоря, умом художника. Вызывает удивление тот факт, что профессионалы по искусству признали «Фонтан» Дюшана великим произведением XX в.