Полная версия:

Харбин. Вера и отчуждение. Христианские меньшинства российской диаспоры Северо-Восточного Китая

В 1908 году был официально организован Харбинский католический приход, он, как и другие дальневосточные приходы, структурно вошел в Могилевскую архиепархию Римско-католической церкви. Государство стремилось к тому, чтобы церкви входили в официально утвержденные структуры.

Российские католики на китайской земле

К 1910 году на территории Маньчжурии сложилась крупная российская диаспора, состоявшая из подданных Российской империи. В их числе были и поляки, продолжавшие работать на железной дороге. Польская диаспора стала значимой частью населения полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги. Не пугала польское население и дальняя дорога, из Варшавы во Владивосток курсировало два поезда, второй был запущен 10 февраля 1912 года125; добравшись до Владивостока, железнодорожники уезжали в Харбин. В полосе отчуждения КВЖД было больше рабочих мест и выше оплата за труд.

С каждым годом религиозная жизнь харбинских католиков все больше оживала и уже в 1909 году был открыт крупный каменный костел в неоготическом стиле, названный в честь св. Станислава и вмещавший до 500 человек. Он находился в харбинском районе Новый город по адресу: Большой проспект, 27. План и контроль за строительством выполнил инженер Николай Казы-Гирей. Освящение храма состоялось 1 августа того же года. Для участия в нем свой первый визит на Дальний Восток нанес архиепископ Могилевской архиепархии Ян Цепляк, прибывший в Харбин из Санкт-Петербурга. Оба торжества стали важным событием для харбинских католиков126.

Изысканный храм с высокими потолками, башней-колокольней и ажурной резьбой, безусловно, стал украшением города. Первоначально костел, окруженный резной оградой, находился на большом незастроенном участке земли, благодаря чему прекрасно просматривался с разных улиц Нового города. Позже на церковных территориях по соседству с костелом были построены и другие здания (жилые и складские помещения, школа).

Иван (Ян) Михайлович Врублевский – основатель харбинского пивоваренного завода (где начали производить знаменитое пиво «Harbin», популярное в Китае и в России и сейчас) пожертвовал костелу орган. Его привезли в Харбин в 1912 году, правда после доставки понадобился сбор средств для его установки и ремонта127. Орган на долгие годы стал украшением и важной частью костела Св. Станислава.

Первые месяцы службы в храме проходили нерегулярно из‐за отсутствия постоянного ксендза. Приходу требовался талантливый священник, который смог бы наладить религиозную жизнь польский общины. Им стал Владислав Островский, назначенный настоятелем костела Св. Станислава. Священнослужитель прибыл в Харбин в декабре 1909 года. Он на долгие годы стал деятельной фигурой католического прихода и польской общины.

Владислав Сигизмунд Островский – священник Римско-католической церкви, имел дворянское происхождение. Обучался в Могилевской гимназии, затем в архиепархиальной семинарии. Священнический сан принял 4 марта 1900 года. С мая 1901 года состоял викарным ксендзом римско-католического прихода в Казани, 27 августа 1902 года назначен капелланом вятской римско-католической церкви. 27 октября 1909 он был утвержден исполняющим должность курата красноярского костела, но не успел туда отправиться, так как ровно через месяц был назначен на место капеллана харбинского храма128.

По его инициативе 27 декабря 1909 года (буквально сразу же после его приезда) был создан харбинский филиал католического Общества святого Викентия де Поля129 – движения, основанного в 1833 году в Париже. Подобные структуры действуют по всему миру и занимаются благотворительной деятельностью130. В Харбине Общество участвовало в открытии польской начальной школы при католическом приходе, занималось благотворительностью131, устраивало рождественские спектакли на библейские сюжеты132.

Островский стал инициатором многих построек, в том числе костела на станции Маньчжурия, возведенного в 1911 году133, и польской гимназии им. Генрика Сенкевича в Харбине, учрежденной в 1912 году134.

После постройки костела католики со всех окрестностей города съезжались на церковные службы в центр Харбина. Для многих регулярно посещать храм было затруднительно. Некоторые польские семьи проживали и в отдаленном районе Пристань. В 1910 году там было 53 поляка135. Вопрос о постройке еще одной церкви в городе вставал перед польской общиной неоднократно, но его реализация пока была невозможна.

Помимо Харбина, католики, среди которых были поляки, литовцы, латыши, белорусы, проживали практически на каждой из станций КВЖД: Маньчжурия, Хайлар, Бухэду, Чжалантунь, Цицикар, Имяньпо, Ханьдаохэцзы, Пограничная и Куаньчэнцзы. В 1908 году на станциях КВЖД насчитывалось около 2000 католиков136. Миряне Римско-католической церкви также жили в городе Ашихэ, где поляк Мартьян Леопольдович Гевартовский – директор крупного сахарного завода нанимал на него своих соотечественников. Верующие посещали французский костел, построенный ранее для миссии среди китайцев. В 1920 году около храма, над могилой дочери директора сахарного завода, была выстроена каплица в готическом стиле137. Небольшие группы католиков жили и на других станциях КВЖД, пару раз в год их посещали ксендзы из ближайших населенных пунктов.

До декабря 1909 года все службы вел ксендз Антоний Мачук. Судя по всему, он уехал из Харбина через пару недель после приезда Владислава Островского, так как в документах данные о нем после 1910 года отсутствуют. Назначенный настоятелем прихода В. Островский уже в первые дни после приезда начал совершать священнодействия. Самое раннее упоминание о нем есть в записи прихода от 5 декабря 1909 года, когда он совершил таинство крещения138. В течение полутора лет ксендз был настоятелем и единственным постоянным священником костела.

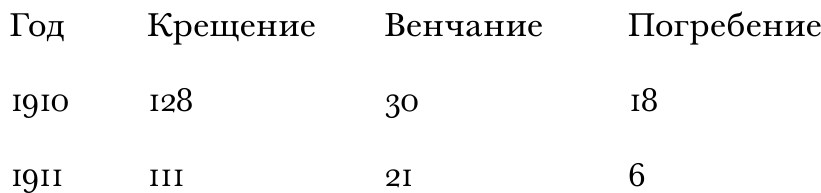

О величине харбинского церковного прихода можно судить по количеству записей в метрических книгах. Целесообразно представить данные 1910–1911 годов (табл. 1), так как они показывают первые годы работы прихода с уже налаженной религиозной жизнью Римско-католической церкви при стабильном общественно-политическом укладе полосы отчуждения КВЖД.

После устройства харбинской церкви активность проявили католики станции Ханьдаохэцзы. В связи с малой численностью они не могли рассчитывать на большой храм, поэтому был собран Комитет по постройке римско-католической часовни на станции Ханьдаохэцзы. В 1912 году комитет подал ходатайство в Управление Китайско-Восточной железной дороги об отводе под часовню участка земли напротив жилого поселка139. Католическая жизнь полосы отчуждения КВЖД с каждым годом все больше расцветала.

Таблица 1. Количество проведенных крещений, венчаний и погребений (отпеваний) в Римско-католическом костеле Харбина за 1910–1911 годы (составлена по: ЦГИА СПб. Ф. 2292. Оп. 1. Д. 267. Л. 20–59, 120–147, 177–183, 193–199, 207–211)

В меньшем количестве костел Св. Станислава посещали иностранцы. Чтобы привлечь европейских католиков на службы в новый храм, Владислав Островский с мая 1912 года вел в первое воскресенье месяца специальные литургии с проповедью на французском языке140. Приглашали провести службы в костеле и приезжих священников, в июне того же года в католическом храме службы проводил французский католический епископ о. де-Люэй, бывший проездом в Харбине141. Количество европейцев, ходивших в костел, это не изменило, паства церкви преимущественно была польской.

В 1912 году в Маньчжурию прибыл ксендз Александр Эйсымонт, в другом переводе Эйсмонт (род. 26 февраля 1883 года) – поляк, уроженец г. Гродно. Он владел немецким и литовским языками. Проживал при костеле142. Эйсымонт стал хорошим помощником настоятелю прихода, он остался служить в Харбине на постоянной основе, выполнял службы в храме с середины июля 1912 года143. После его приезда богослужения проводились ксендзами попеременно.

Количество священников постепенно увеличивалось. Помимо костела, католический приход содержал в городе свое кладбище144.

С конца октября 1913 года богослужебные обряды выполнял приехавший в столицу КВЖД Владислав Мержвинский145. Он получил место викарного в харбинском костеле. В приходе теперь служили три ксендза. Католическая жизнь в Маньчжурии расцветала, постепенно костел в Харбине становился центром российских дальневосточных католиков.

В то же время на Дальнем Востоке России во многих католических храмах отсутствовали священнослужители. Чтобы исправить это, управляющий Могилевской архиепархией епископ Ян Цепляк назначил заведовать церковью города Никольск-Уссурийского А. Эйсымонта. Но из‐за нежелания того покидать свой приход 2 октября 1917 года епископ освободил ксендза от назначения, уволил В. Мержвинского с должности викарного харбинского прихода и предложил ему место заведующего Никольск-Уссурийской каплицей146 – небольшой часовней. В том же году глава Могилевской архиепархии направил из Читы в Харбин ксендза Антония Лещевича (род. в 1890 году)147. В приходе снова стали служить три священника.

До 1917 года католическую жизнь российской диаспоры Северо-Восточного Китая ограничивали законы Российской империи, которые провозглашали господствующей религией православие и запрещали миссионерскую деятельность иным религиозным организациям148. Поэтому проповедь среди русского православного населения Римско-католическая церковь не вела.

Государственные изменения, начавшиеся в России в 1917 году, напрямую коснулись харбинских католиков. Росла политическая агитация, в том числе и среди польского населения. В 1918 году в Харбине формировались национальные легионы для борьбы с большевиками. Набор в польские пехотные войска был добровольный, поэтому велась активная агитационная работа. Особую роль в программе привлечения поляков в легионы должна была сыграть католическая церковь. Подразумевалось участие в кампании настоятеля костела В. Островского, сочувствовавшего формированию. Оно заключалось в ведении патриотических проповедей с призывом защищать оккупированную родину и торжественном освящении в костеле знамени149. О реальном вкладе Островского в дело вовлечения польского населения Харбина в вооруженные формирования данных не имеется.

После обретения Польшей независимости поляки поспешили подать прошения о гражданстве либо уехать в новое независимое государство. Оставшаяся полония, по большей части состоявшая из сотрудников железной дороги и их семей, разделилась на политические партии, которые препирались между собой и с настоятелем католического прихода В. Островским.

Такая оживленная политическая жизнь в регионе не мешала Римско-католической церкви развиваться на территории Северо-Восточного Китая. В 1918 году был открыт костел в Хайларе, где проживало около ста поляков, его посещали и китайские верующие. В городе действовала польская школа, здесь же А. Лещевич основал Польское благотворительное общество (с 1924 года – Польское католическое общество)150.

Некоторые католические священники приезжали в Харбин из Сибири и дальневосточных территорий, уходя от новой власти в Маньчжурию. Временно там останавливались и те, кто выезжал через Китай в Европу. В 1920 году в харбинском приходе находился капеллан польских сибирских войск Российской императорской армии о. Роман Тартылло, бежавший от большевистских войск. В том же году из Приморья через Харбин в Рим, а затем в Польшу выехал ксендз Юлиан Брылик151. Священники не задерживались в городе, хотя, безусловно, разнообразили его католическую жизнь.

Этот этап развития и становления Римско-католической церкви в полосе отчуждения характеризуется обеспечением духовных нужд польского населения, проживавшего в городах и поселках КВЖД, преимущественно в Харбине. Община католиков латинского обряда организационно была тесно связана с Дальним Востоком России, где основу католической паствы также составляли поляки. Церковь начала открывать благотворительные общества и учебные заведения. Католики построили крупный костел в самом центре города, что говорит об определенном положении церкви в религиозной картине края. Вскоре после революций 1917 года изменилась государственная принадлежность большинства поляков; постепенно менялся и уклад жизни католического прихода.

Изменения в управлении епархией латинского обряда в Маньчжурии

Государственные изменения в стране не могли не сказаться на структуре Римско-католической церкви в СССР. Вследствие нестабильной политической ситуации на территории бывшей Российской империи из состава Могилевской архиепархии 1 декабря 1921 года был выделен Апостольский викариат Сибири – отдельная церковно-административная единица Римско-католической церкви. Его составили пять деканатов: Ташкентский, Томский, Омский, Иркутский и Владивостокский. В течение трех лет викариат оставался без главы, и лишь 17 декабря 1924 года его руководителем стал бернардинец Герард Пиотровский с постоянным пребыванием в Харбине152. Безусловно, нахождение главы викариата в Маньчжурии сыграло положительную роль в развитии католической церкви, несмотря на то что харбинский приход с 1923 года относился к другой административной церковной структуре.

Сложилась неординарная ситуация – паства церкви становилась гражданами Польской Республики, а приход, который она посещала, административно подчинялся церковной структуре, находящейся в СССР. Более того, именно в этот неустойчивый, изменчивый период происходит расцвет Римско-католической церкви в Харбине.

Ярким событием жизни харбинских католиков был визит папского делегата – архиепископа де Гебриана (Jean-Baptiste-Marie de Guebriant), который он нанес в 1921 году, приехав из Пекина. Он обратил внимание церковного руководства на то, что в районе Пристань проживает большое количество католиков, которым трудно посещать костел в Новом городе, и высказал мысль о постройке еще одного храма. Вскоре работу по сбору пожертвований на строительство костела возобновил Церковный комитет, который возглавил Антоний Лещевич. Закладка нового храма была произведена 3 сентября 1922 года153.

В стенах католического прихода развивалась и издательская работа. В 1922 году ксендз Владислав Островский основал журнал на польском языке Tygodnik Polski («Польский еженедельник»). Издание выходило каждое воскресенье и состояло из четырех страниц. Печать журнала осуществлялась в наборочной, которая помещалась в здании польской гимназии. Журнал имел свой шрифт, который являлся собственностью издателя. Выпуски отправляли в Шанхай, Японию, США, Польшу154 и разные католические организации по всему миру. В 122‐м номере издания было опубликовано письмо Антиохийского патриарха155 Владислава Михала Залеского от 26 мая 1924 года, направленное в редакцию еженедельника. В нем он отметил хорошую работу как издания, так и всего католического прихода в Маньчжурии156. На страницах издания размещался католический календарь с основными датами церковных празднеств. Газета стала пользоваться большим авторитетом у прихожан храма. Она фактически являлась окном в мир для польской диаспоры Харбина, откуда они черпали информацию о ситуации в Отчизне.

Новые изменения в административно-церковной структуре не заставили себя ждать. В 1923 году из Владивостокского деканата Апостольского викариата Сибири была выделена отдельная административная единица, самостоятельная и практически равная по статусу викариату – Владивостокская католическая епархия. Ее 2 февраля 1923 года возглавил Кароль Сливовский. Хиротония (рукоположение) епископа прошла в том же году 28 ноября в Харбине157. Епархия объединила приходы советского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.

В то же время в Харбине был достроен новый храм. Освящение костела Св. Иосафата состоялось 15 июня 1925 года, его совершил Маурус Клюге. Церковь находилась в районе Пристань по адресу: ул. Аптекарская, 115. Она была выстроена по плану инженера Владислава Янкевича и вмещала до 300 человек, на постройку было потрачено 14 тысяч мексиканских долларов. При храме открыли приходскую школу158. Настоятелем костела стал А. Лещевич.

Деревянный костел в неоготическом стиле венчали три башни-колокольни. Искусно украшенный снаружи резными узорами, храм возвышался над всеми ближайшими постройками. Церковные земли были огорожены деревянным забором, который несколько позже заменили на кованую металлическую ограду с высокими каменными столбами.

Жизнь католической общины латинского обряда в целом была достаточно размеренной и спокойной. Лишь после потери связи с приходами Советского Союза вновь начались структурные изменения. Примерно в начале 1930‐х годов харбинские приходы были выделены из Владивостокского деканата в связи с прекращением взаимодействия с приходом Владивостока. Таким образом, в результате резких политических изменений происходят трансформации в административно-церковной структуре конфессии. Харбинские приходы, некогда открытые и связанные с российской церковной системой, окончательно теряют с ней контакты ко времени японской оккупации Маньчжурии.

В 1920‐х годах в Маньчжурии создавались новые приходы, монастыри и школы Римско-католической церкви. Начала развиваться миссионерская деятельность, исторически осуществлявшаяся через католические ордена, которые направлялись в Китай для ведения проповеди. Но одним из наиболее важных событий в католической жизни Харбина было появление русских католиков и возникновение Русской католической епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии.

Русская католическая епархия византийско-славянского обряда в Маньчжурии

Идея церковной унии – объединения восточной (православной) и западной (католической) церквей с принятием главенства папы римского и сохранением восточного обряда – не является новой. Наиболее известна Брестская уния. Церкви, созданные в результате этой унии, существуют до сих пор. Образование в Маньчжурии группы католиков восточного обряда, с одной стороны, сыграло важную положительную роль в жизни края – благодаря миссии мариан в Харбине осуществлялась активная благотворительная и образовательная работа. С другой стороны, идея объединения церквей нарушила годами выстроенный межконфессиональный диалог Римско-католической церкви и Русской православной церкви в крае.

В январе 1922 года главой Римско-католической церкви стал Пий XI (до избрания конклавом – кардинал Акилле Амброзио Ратти). Он выступал за создание церковной унии. Эти действия были направлены не только на защиту христианского населения, но и на борьбу против Советского Союза и его антирелигиозной политики. Исключительную роль в этом должна была сыграть русская эмиграция159.

Приходы католиков восточного обряда именовались также греко-католическими, или церквями византийско-славянского обряда. Особое внимание Римско-католической церкви было направлено на советские территории, а также на резко увеличившиеся группы русских эмигрантов за их пределами.

Появление первой группы католиков восточного обряда в Харбине относят к 1923 году, когда в католическую веру перешел православный священник Константин Коронин. Официальный его переход в католицизм связан с посещением столицы КВЖД Апостольского делегата в Китае – Чельсо Константини160.

До перехода К. Коронина Римско-католическая и Русская православная церкви в Харбине находились в дружественных отношениях. Конфессиональный исследователь о. Ростислав (Владимир Евгеньевич) Колупаев приводит примеры межконфессионального диалога двух христианских церквей. Так, 30 января 1921 года архиепископ Мефодий вместе с православным клиром присутствовал на службе в католическом храме. В ответ на это 19 ноября 1922 года католическое духовенство присутствовало и молилось на освящении госпитальной церкви в Харбине, которое совершал православный священнослужитель161.

Были и официальные встречи Мауруса Клюге и Чельсо Константини с клиром Русской православной церкви162. Возможно, речь уже шла об объединении церквей.

Вместе с К. Корониным к восточному обряду обратилась небольшая группа русских эмигрантов. Отец К. Коронина – протоиерей Русской православной церкви Иоанн Коронин – отнесся к решению сына благосклонно, но сам не решался стать католиком. Вскоре К. Коронин умер, и группу восточных католиков возглавил принявший в 1925 году католицизм Иоанн Коронин163.

Можно предположить, что группа его последователей состояла из одного-двух десятков человек, перешедших в католицизм из православия вслед за Корониными. Авторитет священников, безусловно, сыграл роль в формировании паствы, так как с ними ушли их православные прихожане. Интересно и то, что о. Иоанн не призывал к смене вероисповедания, а подчеркивал первым делом необходимость объединения христианских церквей (унию), стараясь при этом, чтобы обращение его прихожан к католицизму византийско-славянского обряда не было резким.

Службы Коронина получили в Харбине широкую огласку. 19 января 1925 года о. Иоанн отслужил в католическом костеле всенощную по восточному обряду. Харбинские издания отмечали, что храм во время службы был полон. В нем находилась и католическая, и православная паства. И. Коронин совершил обряд по православным канонам, подчеркнув в ектении164 главенство папы римского. Во время всенощной на престоле лежали православное Евангелие и католический крест. Священнослужители Русской православной церкви на службе Коронина не присутствовали, в отличие от католических священников, которые находились в костеле в полном составе во главе с В. Островским. Службу ксендзы отстояли, преклонив колени, во время миропомазания принимая из рук о. Иоанна елей и совершая таинство самостоятельно. И. Коронин упомянул о несправедливости разговоров о том, что, признав римский престол, необходимо уйти в другую веру. Закончил он тем, что причиной, побудившей его перейти в католицизм, стало растущее безбожество165. Служба закончилась речью Владислава Островского: «От имени Западной церкви я приношу о. Иоанну Коронину искреннее поздравление, глубокое уважение и благодарность за то, что он первый сделал этот шаг навстречу своим братьям, зная, что за это многие будут его осуждать и преследовать»166.

На следующий день И. Коронин провел святую мессу в честь праздника Трех королей (или Богоявления) для верующих католиков восточного обряда167. На обеих службах было много русских эмигрантов, которые приходили из интереса, многие испытывали симпатии к католицизму, но не были готовы менять веру.

Вслед за этим в газете «Русский голос» была опубликована статья о покаянии И. Коронина. Причиной этого, по мнению автора, были прагматические цели: отойдя от православной церкви, о. Иоанн терял жилье, полученное от Правления КВЖД в Корпусном городке. Католики в журнале Tygodnik Polski резко осудили издание за ложь и попросили редакцию обратить внимание на недостоверную информацию168.

После служб И. Коронина 8 февраля 1925 года в польской гимназии было проведено общее собрание прихожан римско-католического костела. На нем ксендз В. Островский зачитал пастве письмо от Апостольского делегата Ч. Константини. В нем архиепископ извещал главу харбинских католиков о получении им жалобы от группы верующих. Возмущенная паства обвиняла В. Островского в «продаже» католичества православию, осуждала его за разрешение совершать богослужение православному священнослужителю в католическом костеле. На собрании прихожане высказали порицание жалобщикам и поддержали В. Островского и Ч. Константини169. Большая часть паствы одобряла действия главы прихода.

В отличие от католического духовенства, православные священнослужители осудили И. Коронина, как и большинство православных верующих. Во время воскресной службы в православном соборе 8 февраля 1925 года глава харбинской православной епархии архиепископ Мефодий раздавал пастве листы с обращением. В них он указал, что объединение церквей является общей мечтой всех христиан, при этом он осудил о. Иоанна за признание главенства папы римского170.

Разница в восприятии перехода И. Коронина в католицизм была закономерной. Новый глава католиков восточного обряда, перейдя в клир Римско-католической церкви, вместе с собой приводил преданных ему православных верующих. Поэтому католическое духовенство оказывало ему всякого рода поддержку. Напряжение между конфессиями нарастало и достигло апогея уже через пару дней. И. Коронин был лишен православного сана и отлучен архиепископом Мефодием от Русской православной церкви. Некоторые православные священники не поддержали это решение, так как отлучены от церкви могут быть лишь те, кто отказался от христианства в целом. Сам о. Иоанн с решением Мефодия согласился171.

Следующие богослужения Коронина, по случаю праздника Трех Святителей, прошли 11 и 12 февраля172. Католическая паства византийско-славянского обряда в Харбине увеличивалась. Для нее в городе менее чем за год была возведена церковь. Храм был назван в честь князя Владимира – крестителя Руси и находился на углу Хорватовского и Бульварного переулков173.