Полная версия

Полная версияТеория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом

Специальные компетенции (профессионально ориентированные знания и навыки) отражают объективную и предметную ориентацию подготовки и являются необходимой базой для работы с конкретными объектами и предметами труда. Их также подразделяют на общепрофессиональные и специальные. Если специальные компетенции подразделяются по группам профессий, то общепрофессиональные носят инструментальный характер, что позволяет им выполнить ряд действий или проявить определенные качества личности[178].

Проект Профессионального стандарта преподавателя (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании) от 08.08.2013[179] содержит основную цель данного вида профессиональной деятельности, которая заключается в создании педагогических условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями общества и государства, интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

В Проекте Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» основной целью отмечена «.. организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов образования, создание педагогических условий для профессионального и личностного развития, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования»[180].

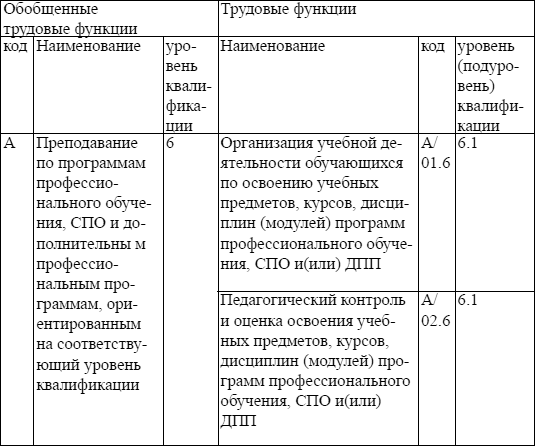

Профессиональный стандарт представлен в виде функциональной карты вида профессиональной деятельности, включающей в себя: обобщенные рудовые функции, распределенные на трудовые функции с учетом уровня квалификации и ее подуровня. Всего в Стандарте выделено десять обобщенных трудовых функций:

• Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

• Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности.

• Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО.

• Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам высшего образования.

• Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями).

• Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и дополнительных профессиональных программ, ориентированных на соответствующий уровень квалификации.

• Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ СПО и профессионального обучения.

• Преподавание по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

• Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

• Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

В профессиональном стандарте содержание представлено в виде таблицы[181], пример которой для первых двух обобщенных трудовых функций можно увидеть в таблице 3 (см. Таблицу 3).

Таблица 3

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Каждая их десяти обобщенных трудовых функций далее содержит следующие позиции:

– Возможные наименования должностей.

– Требования к образованию и обучению.

– Требования к опыту практической работы.

– Особые условия допуска к работе.

Так, например, обобщенная трудовая функция 3.7. «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации»[182] определяет 8-й уровень квалификации с возможным наименованием должности «Доцент».

Данный уровень квалификации определяет требования к образованию и обучению: преподаватель должен иметь высшее образование, как правило, в области, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю): программа аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры стажировки или программа специалитета (магистратуры).

Требования к опыту практической работы – к кандидату и доктору наук при наличии ученого звания доцента требований к стажу работы не предъявляется. При отсутствии ученой степени (ученого звания) – необходим опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Причем отметим, что к имеющим ученую степень (звание), в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы, приравниваются лица, имеющие государственные почетные звания Российской Федерации, почетные звания в соответствующей сфере деятельности, мастера спорта, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере и т. п.

Для общего руководства ООП магистратуры необходим стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, ученая степень доктора наук и (или) ученое звание профессора или ученая степень кандидата наук и ученое звание профессора.

Для общего руководства подготовкой по специализации требуется стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, ученая степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента. Также для общего руководства подготовкой по специализации может быть привлечен высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

Трудовые действия данного преподавателя в соответствии с Трудовой функцией 3.7.2. «Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП»[183] это:

1. Руководство разработкой методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей).

2. Управление качеством проведения преподавателями всех видов учебных занятий по курируемым учебным курсам, дисциплинам (модулям), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся.

Профессиональный стандарт содержит требования к необходимым для эффективной профессиональной деятельности умениям:

1. Формулировать и обсуждать основные идеи и концепцию методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей).

2. Организовывать изучение тенденций развития соответствующей области научного знания, требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП.

3. Оказывать профессиональную поддержку коллегам при разработке учебно-методических материалов, проводить обсуждение разработанных материалов.

4. Осуществлять контроль и оценку качества разрабатываемых материалов, нести ответственность за качество учебно-методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей).

5. Планировать работу группы специалистов по реализации учебных курсов, дисциплин (модулей).

6. Консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДЛИ.

7. Разрабатывать рекомендации по организации исследовательской, проектной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП.

8. Проводить обсуждение занятий преподавателей, участвующих в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), и аспирантов (адъюнктов), ассистентов-стажеров в период педагогической (ассистентской) практики.

9. Обеспечивать работу студенческого научного общества на кафедре (факультете).

Кроме умений, в профессиональном стандарте педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования перечислены необходимые знания, к которым отнесены:

1. Нормативно-правовые, психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного процесса по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

2. Современные образовательные технологии высшего образования и ДПО, в том числе дидактический потенциал и технологии применения интерактивных и ИКТ-технологий в организации образовательного процесса, исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

3. Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса.

4. Методы и организация изучения тенденций развития соответствующей области научного знания, требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП.

5. Основные базы данных, электронные библиотеки и другие электронные ресурсы, необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП.

6. Тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности.

7. Теоретические основы и технология исследовательской и проектной деятельности.

8. Особенности проведения конкурсов российскими и международными научными фондами, требования к оформлению конкурсной документации.

Национальная рамка квалификаций (НРК)Несмотря на различные классификации компетенций ФГОС ВО и Профессионального стандарта, они являются основой Национальной рамки квалификаций, разработку которой Министерство образования и науки России ведет с 2004 г.

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК) является инструментом сопряжения сферы труда и сферы образования и представляет собой обобщенное описание квалификационных уровней, признаваемых на общефедеральном уровне, и основных путей их достижения на территории России.

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации разработана на основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Соглашение) с учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций, национальных рамок стран – участниц Болонского и Копенгагенского процессов. В последующем по инициативе Координационной комиссии, сформированной сторонами Соглашения, в текст НРК могут вноситься изменения, отражающие опыт ее практического использования.

Национальная рамка квалификаций является составной частью и основой разработки Национальной системы квалификаций Российской Федерации, в которую должны войти также отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты, национальная система оценки результатов образования и сертификации, предусматривающая единые для всех уровней профессионального образования механизмы накопления и признания квалификаций на национальном и международном уровнях[184].

В Национальную рамку квалификаций входят также отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты, национальная система оценки результатов образования и сертификация, предусматривающая единые для всех уровней профессионального образования механизмы накопления и признания квалификаций на национальном и международном уровнях.

Как обобщенное описание квалификационных уровней, НРК представляет собой механизм классификации и типологизации квалификаций по уровням в соответствии с набором согласованных критериев, описывающих требования к выполнению трудовых функций (показатели профессиональной деятельности): широта полномочий и ответственность (общая компетенция); сложность деятельности (характер умений); наукоемкость деятельности (характер знаний).

В основу разработки НРК положены принципы, свойственные аналогичным рамочным структурам стран ЕС и других стран:

• непрерывность и преемственность развития квалификационных уровней от низшего к высшему;

• прозрачность описания квалификационных уровней для всех пользователей;

• соответствие иерархии квалификационных уровней структуре разделения труда и национальной системы образования Российской Федерации;

• учет мирового опыта при разработке структуры и содержания НРК[185].

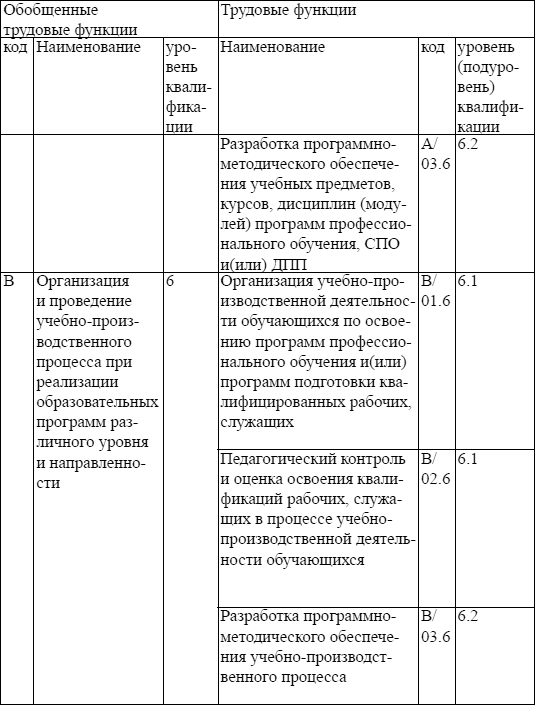

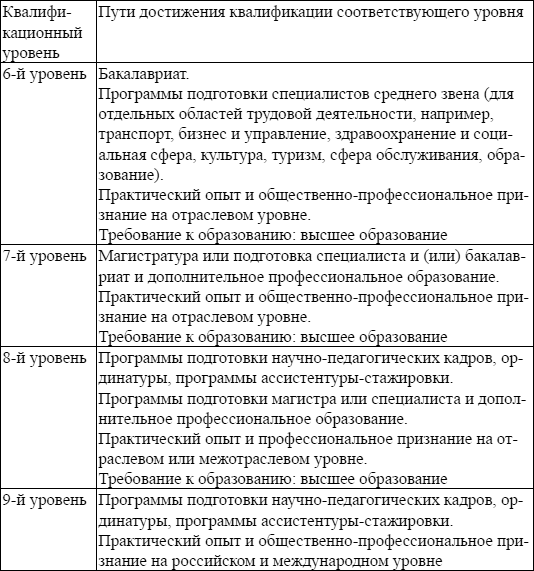

В 2012 г. разработан Проект Национальной рамки квалификаций Российской Федерации (далее – НРК РФ), определяемой составной частью и методологической основой разработки нормативной документации, обеспечивающей функционирование Национальной системы квалификаций Российской Федерации. Дескрипторы квалификационных уровней представляют собой краткое описание основных требований к компетенциям, характеру умений и знаний работника соответствующего квалификационного уровня, объединенных по показателям широты полномочий и ответственности работника, сложности и наукоемкости профессиональной деятельности в непрерывном развитии (см. Таблицу 4).

Таблица 4

Основные пути достижения квалификационных уровней[186]

Таким образом, непрерывность и преемственность развития квалификационных уровней от низшего к высшему, их прозрачность позволяет создать новые траектории перехода от образования к трудовой деятельности и устранит препятствия к обучению за счет внедрения новых систем оценки. Это приведет к расширению доступа к получению квалификаций, а также преемственность и официальное признание квалификаций, как выпускников системы профессионального образования, так и действующих работников. Дополнительное профессиональное образование относится к высшим квалификационным уровням, что подчеркивает его значимость.

Здесь следует заметить, что НРК создает объективную основу для сравнения уровней, объемов и типов обучения и для признания результатов всех видов обучения (формального, неформального и спонтанного), которое осуществляется в рамках процедур оценки, валидации и сертификации[187]. Это также закреплено на законодательном уровне в пояснительной записке в федеральном законе «Об образовании в РФ» – «с учетом международной практики, различающей понятия формального, неформального, информального образования устанавливается, что образование может быть получено как посредством обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций (путем самообразования, семейного образования)»[188].

В рамках дополнительного профессионального образования это означает преемственность уровней и прозрачность квалификаций для работодателей, а для самих работников – повышение мотивации к самообразованию и самосовершенствованию.

Для развития ДПО на рабочем месте, наличие единой национальной рамки квалификаций позволяет соотносить компетенции работников, приобретенные в процессе труда (на рабочем месте), с конкретным уровнем квалификации и в случае необходимости определять объем требований дальнейшего обучения для получения квалификации следующего уровня, либо новой квалификации. Это, в свою очередь, способствует, с одной стороны, повышению мотивации работников обучаться на рабочем месте, а с другой – позволяет оптимизировать расходы на непрерывное профессиональное обучение и привести квалификации работников в соответствии с их реальными изменениями и знаниями в интересах упорядочения системы оплаты труда и стимулирования карьерного роста[189].

Центры оценки и сертификации квалификацийЦентр оценки и сертификации квалификаций (ЦОСК) – организация, уполномоченная системой оценки и сертификации квалификаций осуществлять оценку и сертификацию квалификаций и выдавать квалификационные сертификаты.

Основными целями деятельности ЦОСК в области оценки и сертификации квалификаций являются:

• реализация признаваемых на российском рынке труда объективных, достоверных и прозрачных процедур добровольной оценки и сертификации квалификаций граждан вне зависимости от способов их освоения;

• обеспечение гарантии соответствия подтвержденных квалификаций сертифицированного специалиста установленным требованиям, правилам, стандартам и общепринятым процедурам оценки и сертификации квалификаций.

Основными задачами деятельности Центра в области оценки и сертификации квалификаций являются:

• оценка квалификаций;

• сертификация квалификаций;

• подготовка предложений и участие в разработке организационно-методического обеспечения процедур оценки и сертификации квалификаций;

• создание и развитие информационной инфраструктуры Системы оценки и сертификации квалификаций[190].

Мониторинг создания и деятельности организаций, осуществляющих оценку и сертификацию профессиональных квалификацийНациональное агентство развития квалификаций Российского союза промышленников и предпринимателей совместно с общероссийскими объединениями работодателей, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и профессиональными ассоциациями проводит в 2014–2015 гг. мониторинг создания и деятельности организаций, осуществляющих оценку и сертификацию профессиональных квалификаций.

Мониторинг осуществляется на основании методологии, доработанной по результатам проведенных в 2014 г. исследований, а также в соответствии с заданием Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

Результаты мониторинга позволят оценить степень востребованности и достаточности спектра услуг, предоставляемых центрами сертификации профессиональных квалификаций, и будут учитываться при отборе организаций для наделения полномочиями центров сертификации квалификаций формируемой Системы и их включениях в «Федеральный реестр независимой оценки и сертификации квалификаций»[191].

4.4. Современные модели дополнительного профессионального образования

Партнерство бизнеса и образованияУкрепление сотрудничества между бизнесом и образованием приводит к пересмотру классификации видов, форм и содержания в ДПО с целью ориентации на потребности производства и рынка труда. Российские учебные заведения все больше ориентируются на мировой опыт ведущих зарубежных стран в плане модификации и модернизации системы подготовки кадров, а именно проектируются программы модульного и дистанционного обучения, программы бизнеса, аналогичные MBA, создается сеть корпоративных университетов.

В настоящее время считается достаточно актуальной разработка дополнительных программ для специалистов, занимающих высокие должности в различных отраслях и областях деятельности, с целью углубления знаний и развития умений по различным аспектам производственно-технологической деятельности и эта сфера услуг называются бизнес-образование.

По мнению И. А. Мосичевой, В. П. Шестак, В. Н. Гурова, В. Н. Васильева, А. А. Шехонина и др., бизнес-образование является современным вариантом ДПО, ориентированным на слушателей, занимающихся предпринимательством, обычно на уровне руководителей высшего звена. Основными программами являются программы «Менеджмент», «Маркетинг» и т. д.

Другие авторы (В. Багин, А. А. Муравьева и др.) согласны, что в настоящее время образовательные потребности, связанные с менеджментом и бизнесом доминируют в сфере ДПО, но при этом приводят факты, что к категории людей, получающих бизнес-образование можно также отнести представителей следующих социально-профессиональных групп:

1) профессиональные работники интеллектуального труда, обслуживающие новую систему – юристы, аудиторы, журналисты, преподаватели и консультанты высокой квалификации и др.;

2) квалифицированные работники благополучных предприятий и организаций – служащие банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, работники торговли и сферы услуг, высококвалифицированные рабочие.

Программы бизнес-образованияПо мнению авторов, для специалистов такого уровня могут быть разработаны программы аналогичные MBA, включающие освещение инженерно-технических вопросов в более широкой их взаимосвязи (профессиональная часть) и управленческо-экономических. Например, для уровня специалистов – главный инженер, технолог и т. д. могут быть введены квалификации «мастер» или «специалист-эксперт». Введение таких программ позволит выделить отдельный уровень переподготовки и поднять значительность диплома о дополнительном (к высшему образованию). Мотивацией к поступлению на такие программы может служить желание сменить вид деятельности, профессию в связи с неперспективностью существующей или овладение другой, в большей степени удовлетворяющей индивида, системное изучение новейших технологий, методов и техники в интересующей области деятельности или получение квалификации по профилю реально выполняемой работы[192].

Опыт внедрения таких программ как «Мастер делового администрирования» показал, что в них основной акцент делается на развитие навыков применения полученных знаний, умение работать в команде (корпоративность). Программа MBA предназначена, как правило, для людей, окончивших вуз и проработавших какое-то время по специальности, чтобы, с одной стороны, приобрести опыт, а с другой – понять, что приобретенных знаний уже недостаточно. Цель программы является комплексная подготовка профессиональных менеджеров общего профиля, охватывая все аспекты управления организации.

Несмотря на то, что в России такие программы появились как аналоги программ западных бизнес-школ, Министерством образования России были разработаны государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования – Master Business Administration (MBA)», приведенные в действие приказом Минобразования России от 25.08.2003 № 3381. При этом практически все образовательные учреждения, имеющие лицензии на обучение по этим программам, имеют договоры с зарубежными университетами и бизнес-школами, что дает возможность использовать зарубежный опыт, приглашать преподавателей из западных бизнес-школ, получать аккредитацию соответствующих международных сообществ, что дает право выпускникам программ MBA получить одновременно диплом одной из западных бизнес-школ[193].

Поскольку MBA – это образование, имеющее практическую направленность, то в ходе обучения значительное время уделяется знакомству с деятельностью реальных компаний, применяется метод «кейс-стади», используются активные методы обучения (мастер-классы, ситуационные и ролевые игры).

Одним из аналогов данной программы является Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Российской Федерации. Целью данной программы является, как и в программах MBA, – повышение качества управления на отечественных предприятиях до международного уровня. В рамках Президентской программы 5000 менеджеров ежегодно проходят 500–600 часовую подготовку в ведущих российских образовательных учреждениях по различным специальностям, среди которых преобладают: «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и кредит». Как и в рамках программы MBA, специалисты имеют право получить профессиональную переподготовку руководителей бизнеса нового типа, потребность в которых сформировалась в связи со структурной перестройкой региональной экономики в рыночных условиях. После завершения подготовки в образовательных учреждениях участникам программы предоставляется возможность прохождения стажировки на профильных российских и зарубежных предприятиях. Также выпускники получают право быть включенными в специализированную базу данных с целью формирования федерального и регионального кадрового резерва. В отличие от программы MBA, в Президентской программе активно участвуют предприятия и организации России, так как они частично финансируют подготовку и переподготовку будущих специалистов. Например, в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете базовая стоимость обучения по программам «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы» составляет 50 000 руб. Доля предприятия составляет 17 000 рублей. Для предприятий данная программа помогает осуществить позитивные изменения в структурах управления, производства и корпоративной культуре. Преподаватели вузов имеют возможность изучить проблемы предприятий в полном объеме и внести изменения в основные образовательные программы своего вуза, используя новые полученные знания[194].