Полная версия:

Из России в Китай. Путь длиною в сто лет

Синяя полоса от нагайки на спине и ссадина на брови сделали Сергея героем среди знакомой молодежи. Он очень гордился синяком и охотно ходил на демонстрации.

«Помню Москву этих дней – вся она бурлила, вся была на улицах, и было странное смешение: красные флаги, банты, на всех площадях шествия, митинги. Помню, что у памятника Скобелеву первые дни была беспрерывная толпа – митинги, и Скобелев украшен красными флагами, и даже балкон градоначальника был с красными флагами вперемешку с национальными. Видел на балконе, кого не знаю, из чинов градоначальства с красным бантом. Но это было только в первый день, когда все ликовали, и вся полиция или исчезла, или сама была с красными бантами».

Потом начались столкновения, драки, избиения казаками и черносотенцами студентов. Сергей сгоряча даже записался в студенческую дружину, которая отвечала за охрану общежития и наружную охрану.

«К нам никто не заглядывал, и вся наша работа заключалась в патрулировании на территории академии (ждали поджогов) и в упражнениях в стрельбе в парке. Револьвер был “бульдог”[7], и попасть из него далее 10 шагов было невозможно».

Но потом ситуация изменилась.

«Письма и вести из Студенки приходили страшные (начались погромы имений), и по совету теток, да и делать нечего было, а подлинным революционером я не был, я уехал домой, воспользовавшись перерывом в забастовке железных дорог в половине ноября – второй половине первого года студенчества.

Сейчас точно не помню свои истинные побуждения, заставившие меня уехать перед декабрьским восстанием в Студенку. Их было много: беспокойство за папу, Шуру, сестер, представление, что я что-то могу там сделать, изменить, помочь. Имело место и то, что я, не будучи связан по-настоящему с волнением Москвы и, пожалуй, не понимая его сути, не нашел себе в нем места и был как бы лишним. А когда 50 % студентов разъехались после того, как объяснили, что лекции и занятия прекращены до особого объявления, то стало и скучно, тем более что в ноябре было некоторое затишье и даже интервал в забастовках. Имело значение и письмо папы, написанное им, когда он и сестры покинули дом и переселились в деревню. Письмо носило завещательный характер и возлагало на меня заботу о Студенке, о семье. Сумма этих побуждений плюс энергичные уговоры тети Маши (Марии Семеновны) и заставили меня уехать, тем более что железная дорога заработала (позже она снова и надолго стала)».

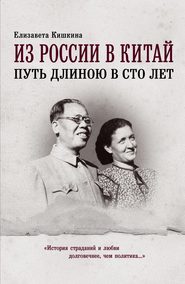

Единственным настоящим политиком в нашем кишкинском роду, как я уже сказала, был Николай Михайлович Кишкин. Он был сыном старшего брата моего отца, а я, получается, доводилась ему двоюродной сестрой. Именно он в годы революции сделал нашу фамилию знаменитой. Врач-физиотерапевт по профессии, бесплатно обслуживавший Елизаветинский приют в Москве и имевший свою электро— и водолечебницу на Большой Молчановке (дом № 12), он рано начал участвовать в общественном движении, стал одним из основателей партии кадетов и членом ее ЦК с 1905 года. Политическая звезда Николая Михайловича особенно ярко зажглась после Февральской революции 1917 года, когда он стал комиссаром Временного правительства в Москве (фактически мэром города), а после Корниловского выступления принял предложение Керенского, с которым у него были доверительные отношения, и вошел в состав Временного правительства, заняв пост министра государственного призрения[8]. Именно в это время пробольшевистски настроенные солдаты и матросы ходили по улицам Петрорада с криками «Долой Кишкиных-Бурышкиных!» Лев Каменев, резко критикуя Временное правительство на Демократическом совещании в сентябре 1917 года, говорил: «Если демократия не захочет сейчас взять власть в свои руки, они должны открыто сказать себе: “Мы не верим в свои силы, а потому, Бурышкины и Кишкины, приходите и владейте нами, мы сами не умеем”». Эти рифмующиеся между собой фамилии двух министров Временного правительства стали нарицательными.

В критический момент Н. М. Кишкин поставил Керенскому условие: он не хотел, чтобы кто-то стоял за его плечами и ограничивал свободу его действий. В октябре 1917 года он фактически стал выполнять функции петроградского генерал-губернатора. Буквально накануне Октябрьского переворота Керенский перед своим тайным побегом поручил Николаю Михайловичу возглавить свое печально известное правительство, передал ему все полномочия по наведению порядка, и Николай Михайлович стал диктатором России. Но оказался калифом на час, а если точнее, то на 24 часа или менее. И разделил участь всех членов правительства: был арестован прямо в Зимнем дворце и посажен в Петропавловскую крепость. Сколько он пробыл в заключении, когда его освободили – не знаю[9]. Сама я никогда его не видала, но имя его меня преследовало. В 1941 году по окончании института на распределительной комиссии мне снова задали сакраментальный вопрос: «Скажите, Кишкин – не ваш ли родственник?» Я, наученная горьким опытом, не моргнув глазом сказала: «Нет, однофамилец». У меня и так уж неприятностей было – не оберешься.

* * *Революция 1917 года прошла мимо моего сознания. Ничего о происходящих событиях я не знала, но запомнился один эпизод, характерный для этого времени. Мы, дети, играли в большой просторной комнате нашего помещичьего дома. Комната не была заставлена мебелью: кроме пианино только стулья, стоявшие вдоль стен. Именовалась эта комната залой. Окна ее выходили на балкон, ступеньки которого спускались в сад. Летом маркизы[10] на окнах защищали комнаты от знойного степного солнца. Перед наступлением холодов с балкона вносили в дом огромные кадки с цветами. Эти экзотические растения, расставленные возле окон и балконной двери в зале, прочно врезались мне в память. Они цвели. Их мелкие белые цветы источали пряный аромат. Много лет спустя в китайской провинции Гуандун необычный запах цветов напомнил мне далекие годы детства. «Что это за дерево?» – заинтересованно спросила я. Оказалось, у него необычное название – «Источающее аромат на девять ли[11]». Возможно, это были те самые тропические растения…

В тот день в полупустой зале резвиться нам было привольно. И вдруг кто-то из детей постарше ни с того ни с сего запел: «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой…» Эти слова меня поразили. При этом слово «царь» не вызвало никаких эмоций: я знала по сказкам, кого так называют, а в сказках с царями происходило всякое. А вот что Бог, всемогущий Бог не поможет – это меня озадачило. Как же так? Ведь каждый день, утром и вечером, меня заставляли читать молитвы «Отче наше» и «Богородице Дево, радуйся» и просить у Всевышнего милости, помощи. А Он, оказывается, не может ни помочь, ни избавить от плохого?

Много позже я узнала, что это были слова коммунистического гимна «Интернационал».

На дворе, видимо, стоял уже 1918 год. Надвигалась иная грозная эпоха, и стены усадьбы уже не могли защитить нас от кровавого разгула беспорядков, охвативших Россию.

Еще один эпизод оставил глубокий след в памяти. Я с родителями сплю в комнате, которая называлась у нас «темной», потому как два ее окна выходили в коридор, а дверь открывалась прямо в залу. Наверное, было уже далеко за полночь.

В углу перед киотом с образами (божницей, как его называла мама) слабо теплилась лампадка. Резкий стук в дверь поднимает моих родителей с постели. Мама, полуодетая, торопливо зажигает керосиновую лампу и открывает дверь. На пороге, словно разбойники из сказки, возникают люди в масках. Направляют на отца пистолет и требуют, видимо, золота. Что им ответил отец – не знаю. Только вслед за этим его вывели в залу и поставили к стенке. Раздался выстрел. Пуля просвистела у отца над головой, к счастью, не задев его. Грабители, видимо, решили попугать отца.

Люди в масках вернулись в комнату и принялись лихорадочно рыться в ящиках комода, шарить повсюду. В это время я, ничего не понимая, спокойно восседала на своем «троне», то бишь поставленном на кровать ночном горшке. Бандиты нашли-таки золотые монеты, лихорадочно стали рассовывать по карманам. Мне с высоты кровати хорошо было видно, как несколько блестящих монеток закатились под комод, и я поспешила сообщить об этом: «Дяденьки, дяденьки, вон там еще монетки». Но подбирать эти деньги «дяденьки» не стали, а сразу ушли. Мама потом утверждала, что в них заговорила совесть. Кто знает, может быть, наивная непосредственность ребенка и впрямь устыдила этих ночных пришельцев. В семье у нас их окрестили грабителями. Кто они были, так и не стало известно. Время шло неспокойное, смутное, и на волнах революции всплывали всякие отбросы и шлак.

В родную Студенку, как в укрытие, перебралась с детьми старшая сестра Екатерина Павловна, самая любимая, по словам мамы, дочь отца. Незадолго до революции ее муж Федор Шаховской умер, и Екатерина Павловна переехала в Москву, сняв квартиру на углу Дурновского (позднее – Композиторская улица) и Трубниковского переулков. Пенсии, которую ей выплачивали за мужа, не хватало, и сестры Мария и Липа, жившие с ней, платили ей за занимаемые ими комнаты. Когда в 1918 году с продуктами в Москве стало совсем плохо, Екатерина Павловна заперла квартиру, забрала детей – Лену и Мишу Радчевских и Нину Шаховскую – и уехала в Студенку, где уже находилась и Анна Павловна с семьей. Сама Катя давно уже страдала чахоткой, и все знали, что ее болезнь неизлечима. Теперь сестра умирала в родном доме, в угловой комнате.

Запомнился мне поздний холодный вечер. В доме в тот час было тихо и уныло. Мама в зале возилась около медогонки – довольно примитивного аппарата, с помощью которого из пчелиных сот гнали мед. Я играла подле мамы. Изредка мне перепадала ложечка свежего меда, чистого, как слеза. Вдруг дверь из гостиной открылась: в дверях стоял отец. «Катя умерла», – тихо произнес он. Утешения были неуместны: слишком уж большое горе обрушилось на отца. Из передней послышались приглушенные всхлипывания, и я побежала туда. Под вешалкой, прижавшись друг к другу, застыли Лена и Миша – дети покойной Кати. По малолетству я не смогла осознать всю глубину трагедии моего отца и этих детей, потерявших родного, близкого человека.

По-видимому, отец очень любил и меня, своего последыша. Часто, помнится, сажал меня к себе на колени и рассказывал что-то, причем не только сказки, но и подчас даже совсем непонятные для меня вещи. Говорил, например, как я это теперь понимаю, о строении клеток органического мира. Но для меня слово «клетка» означало только клетку, в которой сидят птицы, и в моем воображении крутились деревянные и железные клетки – только это я и поняла из отцовского рассказа.

Со мною отец всегда был ласков. И сама я ласкалась к нему. Мне нравилось перебирать его мягкую пушистую бороду, слушать неторопливую речь. Усаживая к себе на колени, отец нежно гладил меня по голове, приговаривая: «Сиротка ты моя бедная». Про себя я недоумевала, почему он меня так называет: я знала, что у сирот нет родителей, но у меня-то они есть!

Видимо, отца томили тяжелые предчувствия. И не зря! Неожиданно он исчез куда-то из дома. А потом я увидела маму в слезах. Она стала поспешно собираться в дорогу, наняла крестьянскую подводу и, взяв меня, поехала за двадцать пять верст в село Турки. Мама сказала мне, что отец умер, и мы едем его хоронить. Много позже я узнала, что отца взяли под арест и на телеге увезли в ВЧК. Заводилами ареста, по словам земляка, Гурия Ивановича Макаркина, была местная деревенская голытьба. Вся деревня высыпала на пригорок возле школы провожать Павла Семеновича. Эта была та самая школа, которую построил отец. Кирпичное добротное здание, выдержав все испытания, стоит там и по сей день, на кирпичах видны клейма ПК (Павел Кишкин), но отца давным-давно уже нет. И в здании, оставшемся без присмотра, выломаны деревянные полы и оконные рамы. Увы, пройдет еще немного времени, и его окончательно растащат. В эту школу я начала ходить, когда мне еще не исполнилось и шести лет.

Когда мы приехали в Турки, то уже не застали отца в живых. По дороге в ВЧК он принял цианистый калий – говорят, в семье Кишкиных была традиция носить яд с собой в кольце. Позднее мы в этом еще раз убедились.

Тело Павла Семеновича, окоченевшее, пролежало два дня в Турках в домзаке (доме предварительного заключения), на сеновале. Так мне сказала мама. Сама я увидела отца уже лежащего в гробу, с восковым лицом. Меня приподняли и велели поцеловать его в лоб, на который по христианскому обычаю был возложен венчик – полоска бумаги с изображением Христа, а может быть, Бога Отца Саваофа. Потом гроб на полотенцах опустили в могилу. Застучали комья земли по крышке гроба, и все было кончено. В испуге я прижалась к маме: мне было страшно и очень жаль папу, которого оставили одного в темной глубокой яме.

Старший мой брат Сергей Павлович, агроном, живший в Турках, устроил по отцу поминки. За поставленным в форме буквы «П» столом сидело много народу – так мне запомнилось. Кто они были – не знаю. Видимо, местная интеллигенция: агрономы, учителя, служащие не расформированных покуда ведомств и кое-кто из окрестных помещиков, не покинувших еще свои усадьбы, где уже угасала прежняя жизнь.

Ушел отец, разваливалась семья.

Где-то в неизвестности пропала Мария Павловна. По некоторым слухам, она примкнула к белому движению, работала медсестрой и, заразившись тифом, умерла в 1918 году не то в Калуге, не то под Ярославлем.

Весной 1919 года Томас Зилес посадил в телеги жену Анну Павловну с детьми, Надежду Семеновну, Лену и Мишу Радчевских, маленькую Нину Шаховскую и их старенькую няню, привязал к телегам двух коров и увез всех на хутор, где он работал. Мы с мамой остались в Студенке – одни посреди пламени Гражданской войны.

* * *Из тех кровавых лет в памяти запечатлелись в памяти несколько эпизодов.

Летом 1920 года по деревне стали расползаться слухи об антоновцах. Детский мой ум не воспринимал истинного значения этого слова. Я только знала, что антоновкой называют кисло-сладкие вкусные яблоки, созревающие к осени, когда, прихваченные заморозками, они сочно хрустят на зубах.

Но вот однажды я и мои подружки Шура и Маруся беззаботно играли на лугу. Вдруг, запыхавшись, прибежала Параня, мать Шуры. Прежде в имении она была так называемой черной кухаркой, так как стряпала на «черной кухне» для батраков, а мать Маруси, Марфуша, «белая кухарка», готовила для господ. Тетя Параня потащила нас в дом, каменное строение с толстыми стенами, и засунула под лавку, наказав лежать тихо, не вылезать оттуда. Мы покорно повиновались, хотя не понимали, зачем это нужно. Вскоре мой слух уловил отдаленные звуки, напоминавшие частый стук швейной машинки: тук-тук-тук. Где-то за деревней, оказывается, строчил пулемет. Вскоре с улицы донесся дробный цокот конских копыт и лихое гиканье. В деревне поднялась суматоха: кричали люди, кудахтали потревоженные куры. Налетела банда антоновцев, а это была уже беда. Антоновцы забирали крестьянских коней, не оставляли без внимания и курочек-пеструшек. Отнимали перовые подушки, которые клали себе на седла, подчас из простого озорства вспарывали перины так, что в воздухе снежным вихрем кружились перья и пух. Во главе отряда на лихом коне скакала небезызвестная атаманша Маруся[12], удалая и безудержная. К счастью, в деревне на этот раз антоновцы долго не задержались: их преследовали красные.

А еще, помню, я с ребятишками бегала смотреть на зарубленного красного комиссара. Он лежал на телеге, а вокруг столпилось столько народу, что протиснуться поближе стоило большого труда. Тело убитого было прикрыто рогожей. Ничего я не увидела, лишь наслушалась страшных пересудов.

И еще одно трагичное событие случилось в то лето, когда отца уже не было в живых. Погода в тот год стояла необычно сухая и знойная, даже для наших засушливых краев. Ранним утром, когда заря только занималась, меня разбудили беспокойный шум и суматоха в доме. Я присела на постели, но, обнаружив, что мамы в комнате нет, сползла с кровати, босиком, в одной рубашонке выбежала на балкон. Там столпились все обитатели нашего дома и о чем-то громко, взволнованно говорили. Слышались вздохи, ахи и охи.

В той стороне, где находилась деревня, от которой наш дом отделял сад, небо было окрашено в зловещий багровый цвет, густые черные клубы дыма поднимались ввысь. Едко пахло гарью. Тревожно гудел набат. Доносился глухой гул множества голосов и заполошные крики. Студенка горела.

Огонь пожрал всю деревню, все ее 120 с лишним дворов. Уцелело лишь несколько изб, стоявших на отлете, их удалось отстоять.

В наш дом начали вселять погорельцев, в каждую комнату по несколько семей. Нам с мамой оставили одну, ту самую «темную», которая прежде служила спальней моим родителям. К зиме в зале и других комнатах стали складывать русские печи, без которых крестьянину жизнь не в жизнь. Помню, я с другими девочками, моими подружками, забиралась по приступкам на печку, где от кирпичей исходило блаженное тепло, и там мы обретали тихий уединенный уголок для наших игр. От переуплотнения нашего жилища я не испытывала дискомфорта – наоборот, у меня появилось больше друзей. Между тем дом наш, такой прежде ухоженный, вместив немалое скопище людей, утратил прежнюю чистоту и порядок. Повсюду грязь, запущенность, спертый, тяжелый воздух. Но разве в детстве на это обращаешь внимание?!

На следующий год по весне крестьяне начали понемногу обустраиваться. Кто побогаче – ставил новые избы, а кто победнее – оборудовал временные землянки. Дом наш постепенно пустел, однако прежнего вида уже не обрел. Он сразу опустился и одряхлел, словно человек, переживший сильный стресс. Это было началом его конца: наступали новые времена. В 1927 году дом сгорел дотла, а теперь даже и следов от него не осталось – все заросло бурьяном.

В соответствии с декретом Советской власти, земля, все угодья, в том числе и сад, были конфискованы, так же, как и в других имениях. Сельскохозяйственные машины, инвентарь, домашний скот – коровы, овцы, свиньи и лошади – куда-то бесследно исчезли. Разбазарили их, видимо, без особой пользы для крестьян. Жаль, что пропало такое добро. Постройки – коровник, свинарник, овчарня и конюшня – стояли пустыми и год от года ветшали, тоже никому не нужные.

Маме моей был нарезан земельный надел десятины в две— три, который она сдавала в аренду, что разрешалось, – сама-то она ни пахать, ни сеять не умела. Арендную плату нам отдавали натурой – зерном, это служило основным источником нашего существования. Пчельник был тоже конфискован, но маме оставили два – три улья, за которыми она ухаживала сама, благо был навык, оставшийся еще с барских времен. С тех же времен сохранилась и амуниция: халат с завязочками на концах рукавов и шляпа с широкими полями. Приходя на пчельник, мама всегда спускала сетку, чтобы пчелы не покусали, хотя пчелы ее знали и, как правило, не трогали. Когда мы уезжали из Студенки, мама сдала ульи в аренду знакомому крестьянину, а потом и вовсе продала. Помню, тогда нам в Москву прислали в уплату большой бидон меда. Я ела его ложками, и это меня спасло от начинавшегося туберкулеза.

Земляки-крестьяне неплохо относились к моей матери: она была добрым и отзывчивым человеком, простым в общении. Прежде, как умела, врачевала их хвори, снабжала даром лекарствами из домашней аптечки. И в трудные времена ей за добро платили добром. Кто мог, приносил меру пшена или муки, кто десяток яиц, крынку молока или сметаны, а порой даже и горшочек меду, хотя у нас самих всегда был мед. Помимо того мама шила поддевки, рубахи и порты мужикам, а бабам юбки и кофты. Получала за работу тоже натурой. Так вот мы и жили.

К тому времени из Москвы вернулся брат Володя. Кадетский корпус, где он учился, закрыли. В свои четырнадцать лет Володя начал помогать в хозяйстве одному зажиточному крестьянину. Володя так пришелся хозяину по душе, что тот по бездетности даже хотел усыновить его, но мама воспротивилась. В деревне Володя переболел тифом, сыпным или брюшным – не знаю. Получил осложнение на сердце, которое на всю жизнь сделало его инвалидом.

Жить в Студенке становилось все труднее. Хорошего хлеба мы, как и все, уже не видели. Пекли из ржаных отрубей, подмешивая в тесто лебеду. Хлеб получался кляклый, отвратительного зеленого цвета. От него с души воротило.

В 1920 году Поволжье постигла невиданная засуха. Солнце беспощадно выжигало посевы и степные травы. Земля трескалась от палящего зноя. Помню, как при огромном стечении народа на полях служили молебны о ниспослании дождя. Выносили чудотворные иконы, священники в полном облачении отправляли службу, окропляли святой водой. Крестьяне неистово молились, но небо оставалось глухо к мольбам отчаявшихся людей. Неумолимо надвигался голод, принявший в последующие годы устрашающие размеры. Вымирали целые деревни. Учащались случаи людоедства.

Русская интеллигенция, потрясенная происходящим, не могла оставаться безучастной. Видный общественный деятель, бывший кадет С. Н. Прокопович через А. М. Горького обратился к Советскому правительству с предложением о помощи голодающим. Предложение в принципе было одобрено на заседании Политбюро. 7 июля 1921 года декретом ВЦИКа был учрежден Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), который возглавили С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова и Н. М. Кишкин. Почетным председателем был избран В. Г. Короленко. Членами комитета стали многие видные деятели науки и культуры: А. М. Горький, К. С. Станиславский, Б. К. Зайцев и другие. Все эти люди были хорошо известны на Западе, что в принципе могло принести Советской власти пользу. В больших городах были организованы отделения Помгола. Началась работа по сбору помощи голодающим, привлечению средств, в том числе и от зарубежных благотворительных фондов. В Помгол были введены и двенадцать представителей Советской власти во главе с Львом Каменевым. Но очень скоро размежевание между либеральным и большевистским лагерями дало о себе знать. Борис Зайцев позже вспоминал: «“Наших” было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы, – вроде парламента»[13].

Парламент для Советской власти был совершенно лишним. 26 августа 1921 года в документе, направленном Лениным в Политбюро ЦК РКП (б) на имя Сталина, были даны указания: «Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной речи… Остальных членов… тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах, по возможности без железных дорог, под надзор… Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать… Изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев»[14]. Таким образом, в августе 1921 года началась планомерная кампания профанации Помгола, который стали издевательски называть Прокукиш – Про-копович, Ку-скова, Киш-кин. Владимир Маяковский в «Окнах РОСТа» от имени Главполитпросвета писал:

Ни на Европу не надейся, ни на Прокукиш, надейся только на свои руки.

Если на Европу надеяться – пронадеешься сто лет и умрешь, от надежд исхудав, как скелет.

Если на благотворителя понадеешься, что языком вертит, – тоже пронадеешься до самой смерти.

Надейтесь только на силу свою, и выйдем победителями в голодном бою.

[1921, сентябрь] Главполитпросвет,№ 344[15]Все члены Помгола, некоммунисты, действительно были арестованы и высланы с максимальной быстротой. Причина такой спешки в пресечении деятельности Помгола заключалась еще и в опасении, что международная помощь, проходящая через эту организацию, может быть использована для «подрывной политической деятельности». Борьбу с голодом целиком взяло в свои руки Советское правительство и созданная им Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК. Руководителей Помгола обвинили в антисоветской деятельности, мол, используя лозунг борьбы с голодом, они требовали передачи Помголу административных и хозяйственных функций, установили связь с представителями ряда буржуазных правительств и белоэмигрантскими кругами и т. п. К счастью, в дело вмешалась первая жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова, руководительница Политического Красного Креста. Она направила в президиум ГПУ ходатайство с просьбой переменить приговор членам разогнанного Помгола, в основном людям немолодым, и разрешить им вернуться из ссылки в Москву. Благодаря такому заступничеству «прокукиши» вышли на свободу. Прокопович и Кускова выбрали изгнание и в 1922 году выехали за границу. А Николай Михайлович Кишкин, отбывавший ссылку в Вологде и затем освобожденный по амнистии, остался в России и с 1923 года работал в отделе Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, где занимался организацией санаторно-бальнеологических[16] здравниц на Кавказе и в Крыму. Одно это уже говорит о том, что ни о какой антиправительственной деятельности он не думал. Но даже амнистированного Николая Михайловича в покое не оставляли. В 20-е годы его неоднократно арестовывали. Ушел на пенсию, но в конце 1920-х годов, после ужесточения политического режима, постановление о пенсии было отменено, и он был лишен даже продовольственных карточек. Легко представить, что ждало его дальше, но судьба сжалилась над ним: он умер своей смертью в марте 1930 года.