Полная версия:

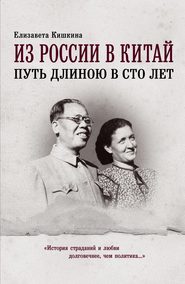

Из России в Китай. Путь длиною в сто лет

Но особенно запомнилось посещение соседней деревни Чернавки, где раньше находилось родовое кладбище Струковых и Кишкиных. Здесь у сельпо на солнышке грелись старухи. Когда Инна и Наташа подошли к ним, они полюбопытствовали, кто приехал. Узнав, что дочь Павла Семеновича Кишкина, самая старая из них (ей уже был 101 год!) двинулась мне навстречу, и, только я слезла с телеги, как она привычным движением быстро наклонилась к моей руке (откуда только ловкость взялась?) и приложилась к ней. Я была потрясена: так мне руку никто не целовал!

Ольга Николаевна (так звали эту женщину) сохранила прекрасную память и рассказала, что служила горничной у помещика Полянского, которому принадлежала Чернавка, и часто видела моего брата Сергея Павловича, приезжавшего погостить и поохотиться. Павла Семеновича встречала в церкви с дочерьми. «Барин был видный такой, в шубе с бобровым воротником». А вглядевшись в мою дочь Инну, прямо ахнула: «Гляди-ка, глаза у нее совсем как у девок кишкинских!»

Словно и не проносились здесь бури революции, гражданской войны, коллективизации – слова «барин», «барышня» сохранили свой уважительно-любовный оттенок.

Но вернемся к прерванной нити моего повествования.

Отца я плохо помню, но он оставил мне в наследство свою яркую внешность. Бытует семейное предание, будто прадед мой, якобы в екатерининские еще времена, привез полонянку из турецкого похода, от нее-то и пошли у нас в роду смуглые, восточного типа потомки. Возможно, что это всего лишь красивая легенда. Но по уцелевшим старинным фотографиям видно, что отец мой внешне нисколько не походил на русского: темноглазый, черноволосый, с круто вьющейся пышной шевелюрой. Его нередко принимали за армянина. Кудрявость была отличительной чертой этой ветви Кишкиных. Может быть, и впрямь от этой турчанки, как у Мелеховых в «Тихом Доне». И сестры мои пошли в отца.

Другая ветвь Кишкиных, по линии Кирилла Ананьевича, брата моего дедушки, восточными чертами не отличалась. Моя мать Прасковья Михайловна, которая приходилась моему отцу родственницей, двоюродной племянницей, имела типично русскую внешность: светлые волосы, небесно-голубые глаза. Ее отец, Михаил Кириллович Кишкин, был человеком бедным. Когда-то у его отца Кирилла Ананьевича был небольшой земельный участок близ Кондаурова в Тамбове, но после 1861 года тот продал землю брату Семену и стал служить в Тамбове. Михаил Кириллович тоже служил по какому-то ведомству в ранге коллежского регистратора в Тамбове, а жена его, моя бабка, происходила из поповской семьи. Михаил Кириллович, говорят, изрядно выпивал и никакого имущества не нажил. На старости лет пришлось ему стать приживалом у Павла Семеновича. Поселили его в усадебном саду, в сторожке-избушке, которую специально для него построили.

Прасковья Михайловна, рано лишившаяся матери, попала в приют мадам Тарлецкой, куда ее устроили богатые родственники. Приют этот находился в угловом доме на Манежной площади в Москве, прямо напротив Кремля. Окна приюта выходили на Моховую (теперь можно было бы сказать – на Государственную библиотеку). Много позже, после Октябрьской революции, в этом здании разместился Коминтерн, и там работал мой муж. Такие вот бывают гримасы истории!

В приюте моя мама получила шестилетнее образование, обучилась кройке и шитью, как все воспитанницы. Но мама, помнится, часто сетовала на своих родственников-опекунов за то, что они не отдали ее в какой-нибудь другой приют, где она могла бы получить образование получше. «Пожалели денег, поскупились», – прибавляла она при этом. Приюты в царское время были платными. Мама не любила свое ремесло портнихи, но оно-то и определило ее судьбу.

После выхода из приюта Прасковья направилась в Студенку, к отцу, да так там и осталась. Она стала всех обшивать и помогать по хозяйству, выполняя роль экономки. Павел Семенович к тому времени уже овдовел, и хозяйство вела его сестра Надежда Семеновна, переехавшая к нему из Москвы. Так и оставшаяся в девицах, она долго жила в семье брата в Студенке и была там полновластной хозяйкой, строго наблюдая за порядком в усадьбе. По рассказам мамы и брата Сергея, это была весьма своеобразная, сильная натура. Нрав у нее был крутой. Прислуга перед ней трепетала и беспрекословно ей повиновалась, но любить не любила. Как-то раз, когда горничная примеряла ей платье и что-то сделала не так, Надежда Семеновна в гневе схватила ножницы и отрезала ей косу. Об этом люди в Студенке помнили даже спустя девяносто лет!

Сергей Павлович пишет, что у Надежды Семеновны в ранней молодости случилась личная трагедия: ее жених накануне свадьбы вышел в сад с ружьем и, найдя какую-то яму, зачем-то решил измерить ее глубину ружьем. Зацепил курок и нечаянным выстрелом попал себе в грудь. Нелепая мучительная смерть жениха так повлияла на тетю Надю, что она стала немного ненормальной и на всю жизнь осталась в девицах.

Надежда Семеновна подняла на ноги всех старших детей отца. Не знаю, как они отнеслись к появлению в усадьбе нового женского лица, но имя Прасковья показалось им слишком простонародным, и маму они стали звать Полиной, Линой на французский манер. Белокурая миловидная девушка приглянулась вдовцу. Началась их тайная связь, продолжавшаяся долгие годы. Павел Семенович никак не мог решиться на мезальянс. Может быть, опасался возражений своих уже взрослых детей и Надежды Семеновны.

Моя мама, по ее собственным словам, много от нее натерпелась. Когда я потом спрашивала маму, не вспоминает ли она о жизни в усадьбе, она с горечью говорила: «Эх, Лиза, о чем вспоминать? Если б ты знала, сколько слез я там пролила!»

Плодом этой связи были внебрачные дети, рождение которых держалось в тайне. Новорожденных сдавали в приюты, и они бесследно исчезали из семьи, терялись из виду. Об этом я узнала от других, сама мама мне ничего не рассказывала, даже словом не обмолвилась, видимо, это была ее боль, кровоточащая душевная рана. Знала я только о брате Володе, который был старше меня на девять лет. Мама поехала рожать в Москву, что для всех по-прежнему должно было держаться в тайне, а в действительности уподобилось секрету Полишинеля, но сердце материнское не выдержало: в приют она ребенка не сдала, а отвезла в город Каширу, недалеко от Москвы, где устроила на воспитание в семью рабочего-пожарника. Володя вырос у чужих людей. Взяли его домой только после того, как брак моих родителей был узаконен.

А произошло это так: мама долго терпела унизительное по тем временам сожительство, страдая от косых взглядов в семье, от пересудов. Связь слишком долго тянулась, чтобы оставаться тайной. Чаша терпения переполнилась, и, вернувшись от акушерки осенью 1913 года, мама взбунтовалась, поставила отца перед выбором: либо он на ней женится, либо она уйдет от него – ремесло портнихи обеспечит ей кусок хлеба. Павел Семенович сдался. И вот в тридцать семь лет мама встала под венец с человеком, которому было уже далеко за шестьдесят. Узаконенный брак позволил мне появиться на свет.

Следуя православному обычаю, меня крестили. Мама была истинно верующим человеком, а отец, по ее словам, нет. Родившийся в 1850 году, он принадлежал к тому поколению, которое увлекалось наукой и прогрессом. В церкви бывал только по большим праздникам, но и во время службы не слишком ревностно осенял себя крестом. Возможно, из-за весенней распутицы, когда дороги раскисают, родители решили не везти меня, новорожденную, за несколько верст в село, где стояла церковь, а пригласили священника совершить обряд крещения дома. Церковную купель заменила обычная крестьянская мера для зерна. Нарекли меня в честь бабушки со стороны отца – Елизаветой. Восприемниками при крещении были Виссарион Петрович Федоров (дворянин, агроном, как записано в метрическом свидетельстве) и моя сестра Олимпиада. С семейством Федоровых, связанных с Кишкиными и Струковыми дружескими и родственными узами, я и мои дети поддерживаем контакты до сих пор.

Позднее у меня появился еще братишка, что было для меня неожиданно. Подвели меня, помню, к кроватке, в которой лежало похожее на куклу крошечное существо, красненькое личико его было величиной с кулачок. Мне сказали, что это мой братик Боря, что его нашли в огороде под капустным листом. (Так всегда раньше объясняли детям появление братьев и сестер.) Братик Боря не вызвал у меня ни большого восторга, ни особого интереса, скорее всего я почувствовала к нему ревнивую неприязнь, вероятно, подсознательную. Вскоре, не дожив до года, братишка умер. Исчезновение его прошло для меня незаметно, наверное, тогда я сама была слишком мала.

От первого брака у отца осталось шестеро детей: дочери Екатерина, Александра, Мария, близнецы Анна и Олимпиада и сын Сергей. Сестры получили прекрасное образование: Екатерина, Мария и Александра окончили Тамбовский институт благородных девиц (Шура – с шифром[5], а Катя – с похвальной грамотой), Аня и Липа, закончив гимназию, даже ездили учиться в Сорбонну, в Париж. Брат Сергей после гимназии пошел по агрономической линии, окончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, где учился вместе с Н. И. Вавиловым и А. В. Чаяновым. Работал уездным земским агрономом.

К моменту моего рождения все старшие дети были уже взрослыми, успели обзавестись семьями. Екатерина была самой красивой среди сестер, рассказывают, что на одном из балов в Саратове ее пригласил на танец сам император Николай Александрович. Но личная жизнь ее сложилась неудачно: первый брак Екатерины с офицером Иоакимом Радчевским распался, вторым браком она вышла замуж за князя Федора Михайловича Шаховского, одного из многочисленных Шаховских, который хотя и воспитывался у тетки Шаховской-Глебовой-Стрешневой в ее дворце в Покровском-Стрешневе, но потом сам зарабатывал себе на жизнь, будучи инженером и начальником железнодорожной дистанции на Юго-Восточной железной дороге. Жили они хорошо, но в 1916 году Федор Михайлович скоропостижно скончался от перитонита. Старшие Катины дети благодаря тому, что их родной отец Радчевский был боевым офицером, смогли бесплатно получать образование: Лену приняли в Александровский институт благородных девиц в Москве, а Мишу – в 1-й кадетский корпус, размещавшийся в Лефортове. Кстати, туда же устроили и моего брата Володю. Мама сетовала, что он был отъявленным озорником и драчуном. В одной из боевых схваток лишил глаза своего противника.

Муж моей сестры Александры Анатолий Корнилович тоже был инженером, титулярным советником. Происходил он из дворянской семьи с польскими корнями, гордившейся своим родством с декабристом Александром Корниловичем. Сестра Анна связала свою жизнь с агрономом Томасом Зилесом, обрусевшим немцем, а Олимпиада стала женой Семена Ефимовича Линника, вице-губернатора Калужской губернии.

Жили все в разных местах, но часто слетались в родную Студенку, проводили там лето с детьми. Павел Семенович охотно принимал всех. С новым статусом моей мамы падчерицы смирились, а постепенно и вовсе с ней подружились. Только при упоминании о старшей падчерице Екатерине у мамы иногда, как мне казалось, приглушенно звучали неприязненные нотки. Отношения между ними, похоже, так и не сложились.

Я была в одних годах с моими племянниками и племянницами, а двое из них были даже старше меня намного. Мы росли вместе, проводя время в детских играх, и на всю жизнь у нас установились теплые родственные отношения. Нашим общим паролем, паролем нашего детства стало теплое название «Студенка». Увы, теперь большинства из моих сверстников уже нет в живых.

В студенковском доме жизнь кипела, всегда там кто-нибудь жил и гостил. Летом к отцу в имение съезжалась вся родня: тетки и дядья, его собственные дети с семьями, с мамками-няньками. Сад оживал, наполнялся звонкими детскими голосами. Я с другими ребятишками бегала повсюду. Мы забирались в малинник, рвали крыжовник и смородину, собирали яблоки-падалицу. В пору созревания вишен меня особенно соблазняли висевшие на тонких веточках крупные сочные ягоды. Вот бы их отправить в рот прямо с дерева! Но нет. С моим росточком их не достать. Нахожу выход: подпрыгиваю, хватаюсь за веточку, притягиваю пониже и прямо ртом срываю спелые вишни, предвкушая наслаждение. Но что это? Брр! Во рту вдруг возникает тошнотворный вкус полевого клопа. Долго отплевываюсь – удовольствие испорчено. Вдобавок вишневым соком закапано платье. Я понимаю, что от мамы влетит: сок ведь плохо отстирывается. Большая неприятность!

На огромной открытой веранде в четыре – пять часов дня по русской барской традиции совершались чаепития. А когда собирались гости на большой праздник, особенно на день святых Петра и Павла, столы накрывались в саду, в аллее, ведущей от дома к сторожке. Ставился большой самовар на белой скатерти.

В холодное время года гости рассаживались за большим столом в столовой с окнами, выходившими на цветник, где весной и летом благоухали алые и чайные розы. В отсутствие гостей нас, детей, сажали за общий стол со взрослыми. Хорошо помню, что я сидела на высоком детском стульчике спиной к простенку между окнами, где стояли напольные часы с мелодичным боем. Когда же приезжали гости, то нас усаживали отдельно. А так как отец был хлебосольным хозяином и гостей всегда бывало много, то мы чаще всего сидели в углу за небольшим столиком, чему были не слишком рады. Как раз в том месте под нами находился подпол, где хранились соленья, маринады, колбасы, стояли кадки с мочеными яблоками, солеными огурцами, квашеной капустой, а с потолка свешивались на крюках копченые окорока. Мама часто спускалась туда по крутой лесенке, чтобы взять что-нибудь к столу, и я следовала за ней. Но мне там не нравилось, потому что было темно, холодно и сыро. Гораздо больше привлекала меня другая кладовая комната, где соблазнительных для ребенка вещей было предостаточно. Стеклянные банки с разноцветными леденцами и конфетами в ярких обертках, пряники и печенье, варенье разных цветов, ярко-желтый или белого цвета липовый мед – все это неотразимо притягивало меня к себе. Комната была светлая, ее два окна выходили на аллею, которая вела к небольшому летнему домику. Но дверь кладовой, открывавшаяся в темную переднюю, всегда запиралась на ключ.

Под окнами этой кладовой, вспоминала мама, летом из кирпичей складывалась временная печка. Бывало, в эту пору, когда поспевали ягоды и созревали ранние сорта яблок и груш, целыми днями вился дымок из трубы этой печки: здесь в огромных медных тазах варилось варенье. Его пудами заготавливали на зиму. Готовили еще домашний мармелад и пастилу. Все женские руки в семье привлекались к этому традиционно русскому занятию. Неслучайно у Пушкина в «Евгении Онегине» воспроизводится картина этого летнего «священнодействия» в усадьбе Лариных.

Летний домик, стоявший в конце тенистой аллеи в отдалении от большого дома, где когда-то жил мой дед Михаил Кириллович, называли избушкой. Сложенный из бревен, с узорчатыми наличниками и резным крыльцом он и впрямь был похож на сказочный терем-теремок. Обычно в нем устраивали на ночлег гостей, наезжавших большим скопом в летнюю пору. Но этого я сама уже не помнила, ибо росла в другие времена. Запомнилось только, как с подружками играла в пустых комнатах избушки, как гулко раздавалось там эхо наших голосов.

От раннего детства у меня в памяти остались лишь разрозненные клочки смутных впечатлений. Дополню их воспоминаниями моего старшего брата Сергея Павловича: отрывком, посвященным моему деду Михаилу Кирилловичу Кишкину. Воспоминания эти брат начал писать в 1946 году на отдаленной сельхозстанции под городом Уральском, где он проработал бoльшую часть своей жизни и где скоропостижно скончался в 1955 году, когда сидел у окна и смотрел на дорогу в ожидании приезда сестры Олимпиады. Воспоминания остались незаконченными. Небольшой отрывок под названием «Студенчество» был напечатан в 1966 году в журнале «Лепта» стараниями его сына Льва Сергеевича, но целиком эти интересные записки еще не появлялись в печати. Я благодарна вдове Льва Сергеевича, покойной Наталье Борисовне Семихатовой, которая при жизни передала мне эти бумаги.

КирилловичМихаил Кириллович – двоюродный брат моего отца – сын Кирилла Ананьевича Кишкина, землю которого купил мой родной дед Семен Ананьевич. Он, Кирилл Ананьевич, после продажи земли имел плохонький дом в Тамбове и где-то служил. Его сын Михаил Кириллович почти не имел образования и с детства жил в большой нужде. С 15 лет стал писцом в каком-то учреждении и дослужился до 1-го чина (коллежского регистратора, чуть не губернатора, как шутил, подвыпив, Кириллович), женился на мещанке[6] и жил хорошо с женой. Она рано умерла, он стал пить. Потерял место, и родня (из семьи отца моего) распихала по приютам его детей (из них знаю только одну, оставшуюся в живых Прасковью Михайловну), а его взял к себе брат папы Петр Семенович. Когда Петр Семенович умер или, что вернее, поступил на службу на мальцевские заводы (Брянск), то он остался бесприютен и пешком пришел в Студенку примерно в 1896 году. Я помню этот день. Было лето, и пили чай во дворе. Подошел кто-то в плохом костюме и поцеловался с папой, и из громкого разговора (Кириллович был глуховат, вроде как я сейчас) мы, дети, поняли, что это наш какой-то дядя. Обедал и ужинал он с нами. А для житья ему отвели старую баню, что была тогда в парке. Он был удивительно хлопотлив в хозяйстве: попросил купить ему ниток и сразу наплел сеток-сачков для ловли раков, которых на Карае (в трех километрах от Студенки) водилась сила. Все лето таскал раков. Первую зиму Кириллович жил в доме, клеил сам себе гильзы для табаку, разные коробочки для нас, ребят, топил в доме печи, крайне любил выпить, но это ему редко удавалось, т. к., зная его слабость, денег ему не давали (одевая, обувая и кормя). Он ходил с ружьем, добыл себе борзую и в первую же зиму приносил много зайцев (я думаю, что стимулом его охоты были шкурки зайцев, которые были единственным источником для его выпивки: 20 коп. шкурка = 20 коп. бутылки водки).

Нас, детей, он занимал своими работами, которые были многообразны: гильзы, сети, плохой, но переплет книг, – и много еще чего он мог делать. Позже Кирилловичу отвели для постоянного жительства маленькую избушку, где он жил один с собакой Вертушкой. Он очень скоро огородил в саду себе участок и сажал там табак, который и курил. Поймал где-то рой пчел и положил начало пчельнику (потом этим заинтересовался папа), и пчельник стал большим уже, с рамочными ульями. Завел кур, пристроив сарайчик к кухне сзади, и это потом развилось в большое дело с породистыми курами. Обедал Кириллович в доме, а чай и сахар ему давали, и жил он отдельной жизнью, имея возможность принимать гостей из крестьян. У него были два-три друга, и приходили они к нему со своей водочкой. Я очень любил бегать к Кирилловичу, пить у него чай, ходил с ним за раками и особенно любил ходить в полую воду за щуками, которых он ловил «наметкой». Щук и рыбы тогда в Карае было много. И попадались огромные, до 25–30 фунтов, и еще огромные окуни, до 5 фунтов, каких я позже и не видел. Волнения, когда в наметке оказывалась крупная рыба, были у меня ужасные, и ради этого удовольствия я бегал с Кирилловичем на Карай в грязь половодья.

Когда я стал старше, то, имея деньги, давал Кирилловичу на водку, и мы с ним выпивали. Он меня любил очень, пел мне старинные романсы («Я моряк, красивый сам собою» и другие), говорил, что «коли с того света пускают, приду я тебя навестить». И в связи с этим укажу на необъяснимый случай в жизни моей. Когда умер Кириллович (о смерти его особо), я был в Москве, вернулся месяца через три-четыре. Вспоминали его с другом Гусевым, но без выпивки. Я лег в комнате Надежды Семеновны один, и в ногах у меня лежал фокстерьер. Я читал при свече. Вдруг фокс начал тихо рычать. Я поднял глаза от книги и вижу: сидит Кириллович в кресле. Я не испугался, но фокс все рычал. Я встал с кровати и поднял свечу – ясно вижу Кирилловича в его обычном костюме и в позе читающего. Мне стало как-то жутко, я вышел в коридор, за мной фокс, который стал на дверь отчаянно лаять. Проснулась няня Стигнеевна, вышла, я ей сказал, в чем дело, и она открыла дверь. Няня, крестясь, вошла со мной, но никого уже не было, и только около кресла лежала газета, с какой я видел Кирилловича. Конечно, это галлюцинация, но мне необъяснимо поведение фокса, и этот случай много меня заставил думать. Не верю я в загробное, но так ясна была картина, что забыть не могу и через 50 лет почти.

О смерти Кирилловича. Он был охотник, но когда я стал настоящим охотником, он уже ослабел. Я завел чудных борзых, привозили помногу зайцев и лис, и Кириллович просил его взять на охоту. В хороший день дали ему смирную верховую и поехали за Карай, к Мандрыкиной степи. Поймали на его глазах зайца, а потом сам он выгнал лису и стал улюлюкать. Я и Петр погнали, за нами поскакал и серый конь Кирилловича. Но мы его обогнали. Лиса была матерая и плутовка. Догнали ее до крутого оврага, она пошла краем кручи и сумела обмануть собак. Собаки кинулись в овраг, одна упала с кручи и разбилась, а сама лиса – полем в лощину, где был пчельник. Я и Петр с криком погнали за ней, зовем собак, улюлюкаем. Лиса перемахнула через тын пчельника. Петр тоже – и сбил лошадью улей. А я мимо амбарушки помчался в узкий проход, в проходе грудью лошади сбил какого-то человека с ног, но в охотничьем азарте не до него было. Лиса была сильно загнана и вывалила язык, но все же без собак мы ее никак не могли загнать. Увидели, что она скрылась в вершине лощины, и, так как у меня было за плечами ружье, решили взять без собак. Петр заехал в лощину. А я стал с ружьем в конце полыни. У меня под седлом был Васька-маньчжурец, он был приручен сразу скакать, как выскочит заяц или лиса. И я, боясь, что он, увидя лису, ускачет за ней, надел повод на руку. Как только Петр заехал, то сразу поднял лису из лощины, она, умученная, чуть шла и выскочила прямо на меня. Я прицелился, но Васька дернул и сунулся скакать, выстрелить не дал. Петр попытался достать лису арапником. В это время откуда-то заявился Сарга – щенок борзой, который в погоне отстал от нас. Он кинулся на лису, но попал ей в рот. И лиса прокусила ему переносье. Что тут поднялось! Визг, смятение. Петр кувырком со своего коня, ухватил лису за трубу (т. е. хвост). Лиса кольцом свернулась, схватила зубами рукав его поддевки и мясо прихватила. Щенок визжит, Петр кричит: «Бей, бей». Лиса же замерла на его рукаве – ружьем бить нельзя, а кнут я уронил. И тут я ничего лучше не придумал: быстро сел, снял сапог и сапогом заколотил лису. Все это было секундно – описывать дольше. Потом бросились мы искать Кирилловича, поехали пчельником, и старик, которого я сбил, забавно рассказал о своем перепуге: «Крик, шум, собаки, кто-то меня сбил, и исчезло все, только улей на боку». Доехали мы до места, где был Кириллович. Видим, ходит Серый, а его нет. Подъехали ближе и увидели: Кириллович пластом лежит, руки раскинул. Стали поднимать – он вроде бредит, бормочет про Петра Семеновича: «он на Горянщину погнал» (это места близ имения Петра Семеновича, у которого жил Кириллович). С трудом посадили мы Кирилловича и кое-как довезли домой. Он поправился, но все был плох и говорил, что это его смертная лиса была. Умер он через четыре месяца после этой охоты.

Глава 2

Революция. Конец усадьбы

Детство принято считать лучшей порой жизни человека. Однако оно далеко не всегда бывает безоблачным, хотя беззаботным, пожалуй, да.

Ураган революции смел по всей России дворянские гнезда. Разметал в разные стороны когда-то дружные дворянские семьи, ослабил связи внутри родственных кланов. Немало из тех, кто не принял революционных преобразований, эмигрировали за рубеж. Однако из нашего многочисленного кишкинского рода никто не покинул Родину. По крайней мере, я об этом не слышала. Даже такой человек, непосредственно причастный к большой политике, как Николай Михайлович Кишкин.

Другие Кишкины, в целом либерально настроенные, были далеки от политики. Хотя в своих воспоминаниях Сергей Павлович пишет о том, как осенью 1905 года он, только что попавший в Москву студент, оказался в гуще событий. В первый же день приезда он пошел к двоюродным братьям и у памятника Пушкину увидел, как побежал народ, который гнали верховые.

«Я (первый день из деревни) не понял, в чем дело, и стоял. Верховой (казак) проскакал мимо и походя ударил меня. Я, в жизни не битый, реагировал бессознательно: у моих ног на тротуаре оказалась куча камней, я машинально схватил камень, запустил в обидчика-казака и попал ему в спину. Тот повернул лошадь, увидел меня с камнем в руке (вторым) и с криком “Вот он, бунтовщик” полез на тротуар и старался ударить меня нагайкой. Ударил меня легко по руке, т. к. лошадь не шла на тротуар, а я прижался к стене дома и закрывался руками. Открылось окно, и оттуда мне кричат: “Коллега, давайте руку!” Я был в студенческой фуражке, а все студенты тогда звали друг друга коллегами. Я обернулся к окну (1-го этажа – дом цел и сейчас, 1954): в окне много студентов, и протягивают руки. Я уцепился, и меня втащили в окно (упор ног в стену). Казак заставил лошадь взойти на тротуар и в полную силу нагайкой мне влепил в спину (след удара был месяца полтора, даже видно было утолщение нагайки)».