Полная версия:

Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР

К числу последних принадлежали Павленко и его сотрудники. В очередной раз они проявили необходимую изворотливость. Узнав, что материалы ревизии направлены в прокуратуру, команда в декабре 1947 года скрылась из Калинина. Объявленный Калининской прокуратурой в розыск, Павленко чувствовал себя в безопасности. Как отмечалось позже в материалах следствия, «работники прокуратуры Калининской области не проявили должной оперативности в организации розыска преступников по делу артели „Пландорстрой“ и ограничились лишь формальной перепиской по этому вопросу»[159]. Действия прокуроров нетрудно понять. Перегруженные работой, в том числе в рамках очередной кампании против частника, они отчитывались в успехах за счет ареста тех, кто не успел сбежать.

Вполне возможно, ликвидация «Пландорстроя» проходила более плавно и организованно, чем это представляло позже следствие. В 1955 году в ходатайстве о помиловании Павленко отрицал, что он и его помощники бежали из Калинина. Сам он якобы был уволен, а другие взяли расчет по собственному желанию. Павленко утверждал, что из «Пландорстроя» он перешел в систему промкооперации Московской области. Оттуда выехал во Львов по направлению с нового места работы. Во Львове несколько дней жил у своего родственника П. Н. Монастырского, а затем – в гостиницах Львова и Золочева, где и был прописан[160]. Эти утверждения похожи на правду. Для путешествий по стране, а тем более в западные районы, где шли столкновения с местными партизанами, нужны были командировочные документы. Скорее всего, Павленко ими и обзавелся, используя связи в московской промкооперации.

Вместе с Павленко во Львов сразу же уехали и несколько его сотрудников. Позже на допросе Павленко показал, что в выборе нового места жительства он ориентировался на помощь своего родственника Монастырского, который примкнул к Павленко на фронте. Видимо, наличие во Львове своего человека действительно играло немалую роль.

Однако Западная Украина могла привлекать Павленко и по другим причинам. Здесь в Прикарпатском военном округе служил давний знакомый Павленко по фронту, офицер частей аэродромного строительства Цыплаков. В случае необходимости Павленко мог рассчитывать на его помощь. Наконец, этот сравнительно недавно присоединенный к СССР район находился далеко от центра и был охвачен партизанской войной. Условия здесь не вполне стабилизировались и больше подходили для того, чтобы не только ускользнуть от ареста, но и организовать новое дело. А с поиском новых источников для существования Павленко не мог затягивать.

Судя по данным прокуратуры, Павленко должен был уехать из Калинина с приличной суммой денег. Видимо, так и было. Однако деньги эти, скорее всего, пропали. Дело в том, что в декабре 1947 года, в то время, когда Павленко был поглощен атаками ревизоров на его артель, в стране произошло событие глобального характера, затронувшее всех и каждого, но особенно тех, у кого на руках были сколько-нибудь значительные суммы денег. После отсрочек, вызванных разрухой и голодом, была проведена планировавшаяся уже несколько лет денежная реформа. О ее проведении и условиях советские люди узнали, как и положено в таких случаях, неожиданно и в последний момент. Хотя слухи об обмене денег будоражили страну и вызывали ажиотажные закупки товаров уже некоторое время до этого[161].

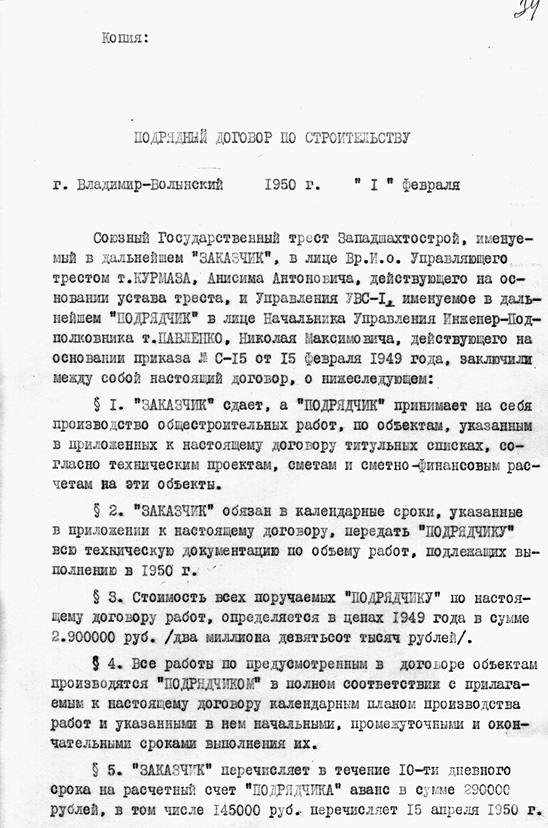

Ил. 5. Договор УВС с трестом «Западшахтострой» на строительство дорог для Порицких угольных шахт от 1 февраля 1950 года (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 2283. Л. 34). Это был первый значительный заказ, полученный организацией Павленко (см. главу 2)

В ночь с 14 на 15 декабря страна вступала в жизнь с новыми деньгами, а население лишалось значительной части сбережений. Обмен наличных денег, имевшихся на руках, производился из расчета 10 старых рублей к одному новому. Вклады в сберкассах переоценивались по сложной схеме. До 3 тыс. руб. включительно – один к одному. По вкладам от 3 до 10 тыс. за 3 руб. старых денег давали 2 руб. новых. Вклады свыше 10 тыс. руб. менялись в пропорции два к одному. Хотя реформа больно ударила по всем, в массовых представлениях была очень популярна идея об обмене денег как средстве конфискации добра, неправедно нажитого спекулянтами и расхитителями. Это было верно только отчасти, поскольку зажиточные советские граждане имели преимущественные возможности превратить деньги в материальные ценности. Вместе с тем какую-то часть своих накоплений советские богачи тоже потеряли.

Павленко и его сотрудники могли потерять много. Трудно представить себе, чтобы они хранили деньги в сберегательной кассе. Находясь под проверкой, они вряд ли рискнули бы превратить большие суммы в товары. Поменяв же старые купюры на новые после объявления реформы, они получили бы только 10 % от накоплений. В общем, Павленко вполне мог приехать во Львов с минимальными средствами. Косвенно об этом свидетельствовали показания на допросе родственника Павленко Ю. Б. Константинова, ставшего позже одним из основных участников новой организации: «В начале 1948 года, примерно в апреле месяце меня вызвал из гор. Львова на междугородние переговоры Павленко и обратился ко мне с просьбой, чтобы я ему помог материально, так как он в это время находился во Львове и не имел совершенно денег. Я ему из города Хуст послал 500 рублей. Тогда он проживал во Львовской гостинице „Европа“»[162].

Однако вскоре ситуация изменилась. Павленко от имени фиктивной военно-строительной организации заключил с трестом «Львовуголь» первый договор на строительство дорог на несколько сот тысяч рублей с выплатой 10-процентного аванса. В кармане появились деньги. Когда несколько месяцев спустя Константинов с семьей проезжал через Львов по пути в отпуск, на вокзале его встречал Павленко и передал 200 руб. на подарок своему ребенку. Вместе с Павленко пришел на вокзал Туркин. «Оба они, – по свидетельству Константинова, – были одеты в военную форму инженерных войск»[163]. В жизни Павленко начиналась новая глава, наступал его звездный час.

Глава 2

СОЗДАНИЕ КОРПОРАЦИИ

Долгие годы в мирное и военное время Павленко был занят в легальных и нелегальных организациях, которые выполняли строительные работы на основании подрядных отношений с заказчиками – гражданскими и военными государственными учреждениями. Неудивительно, что, оказавшись в сложном положении после бегства из Калинина, Павленко не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим богатым опытом и создать нелегальную строительную артель под новой вывеской, а затем найти новых заказчиков, как можно более надежных и богатых.

Несколько обстоятельств способствовали успеху этого предприятия. Сам Павленко знал, что и как нужно делать для легализации теневой артели. Он и его сотрудники были энергичны и хорошо знакомы с организацией строительных работ. Что касается потенциальных заказчиков, то их было достаточно. В стране наблюдался дефицит строительных мощностей. Многие предприятия и организации, даже получив централизованные ресурсы, не всегда могли их освоить из‐за недостатка строителей.

Начав с малого, Павленко шаг за шагом продвигался к более амбициозным целям. Заказы, которые он получал, становились все более значительными. Организация разрасталась и вела работы на нескольких строительных площадках одновременно в разных районах страны.

Конечно, это поступательное развитие не было легким. Оно требовало огромных усилий и постоянного внимания Павленко и его сотрудников. Они обзаводились нужными связями, налаживали отношения с многочисленными чиновниками в экономических ведомствах, в местных органах власти и в правоохранительных структурах. Алгоритм ведения дел организации многократно повторялся и превратился в рутину, что обеспечивало ее сравнительно устойчивое положение в течение четырех с половиной лет – с весны 1948‐го до поздней осени 1952 года.

Организация строительства в плановой экономике

Строительство было одной из самых значительных отраслей советской экономики. Довоенная форсированная индустриализация предъявляла повышенный спрос на строителей, возводивших многочисленные предприятия, многие из которых отличались огромными масштабами и сложностью. Массовая эвакуация промышленности в годы войны потребовала дополнительных усилий от строителей. Нужно было в экстремальных условиях восстанавливать работу эвакуированных предприятий в восточных регионах. При этом строились многочисленные новые объекты.

После завершения войны задача восстановления разрушенной страны и ее дальнейшего развития легла в значительной степени на строителей. Объем общих капитальных вложений в строительно-монтажные работы за 1946–1952 годы вырос с 33 до 73 млрд руб., т. е. более чем в два раза[164]. При этом численность рабочих и служащих в строительной отрасли увеличилась с 2,3 млн человек в 1945 году до 4,1 млн в 1950 году и 4,9 млн в 1954 году[165].

Однако эти показатели не охватывали всех работников, занятых на строительных объектах. Например, крупнейшим строительным ведомством в послевоенном СССР было Министерство внутренних дел, распоряжавшееся значительными ресурсами принудительного труда заключенных. В 1952 году силами МВД выполнялось более 10 % общего объема строительно-монтажных работ в стране[166]. На стройках была занята значительная часть из более чем 2,6 млн заключенных, содержавшихся на 1 января 1953 года в лагерях, колониях и тюрьмах[167]. Силами заключенных начиная с 1950 года возводились многочисленные гидротехнические сооружения, названные официальной пропагандой «сталинскими стройками коммунизма»: Волго-Донской, Волго-Балтийский и Туркменский каналы, Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанции и т. д. Особое место в экономике МВД занимали военно-промышленные объекты, прежде всего стройки атомной промышленности[168].

Приоритетная нацеленность строительной отрасли на крупные объекты, прежде всего в тяжелой и военной промышленности, была характерной чертой советской и особенно сталинской экономической системы. Постоянное расширение фронта строительных работ и наращивание капитальных вложений вели к перегреву экономики. Для освоения денег, выделенных на новые объекты, не хватало рабочей силы и материальных ресурсов. В результате росли объемы незавершенного строительства. На 1 января 1952 года его стоимость достигла 99,2 млрд руб., что составляло около 83 % от общего объема капитальных вложений 1951 года.

Прирост незавершенных работ за 1951 год (14 млрд руб.) был выше прироста общих капитальных вложений за это же время (11,5 млрд руб.). Аналогичная ситуация повторилась в 1952 году. На 1 января 1953 года объем незавершенного строительства увеличился до 112,9 млрд руб.[169] Нередко предприятия получали от государства денежные ресурсы, но не могли их использовать, потому что не имели соответствующих строительных мощностей. Это вызывало недоиспользование и фактическую потерю средств, выделенных из бюджета. На следующий год финансирование не переводилось, более того, оно могло быть сокращено. Это означало, что многие предприятия не получали новые мощности и сталкивались с угрозой невыполнения своих производственных планов.

Особенно большие трудности испытывали отрасли группы «Б» (легкая, пищевая промышленность), сельское хозяйство, социальная сфера, которые обеспечивались строительными ресурсами по остаточному принципу, вслед за приоритетными для государства отраслями тяжелой и военной промышленности. Характерной была ситуация в пищевой промышленности Молдавии, когда туда прибыла организация Павленко в поисках заказов. Министерству пищевой промышленности этой республики в 1952 году было отпущено на строительство 80 млн руб., а освоило оно 57 млн[170]. Помимо плановых работ периодически возникала потребность в экстренном строительстве, которое было невозможно заранее предусмотреть и обеспечить ресурсами. Один из таких случаев применительно к пищевой промышленности Молдавии содержится в мемуарах Л. И. Брежнева, возглавлявшего эту республику в начале 1950‐х годов, когда там появился Павленко:

Расскажу, для примера, как мы с Кириллом Ивановичем Цурканом, тогдашним министром пищевой промышленности, спасали урожай винограда. В тот год виноград уродился на славу. Приходит ко мне Цуркан:

– Что делать, Леонид Ильич? Аврал! Тары, наличных емкостей по всей Молдавии вдвое меньше, чем нужно под такой урожай, – сусло некуда сливать.

По правде говоря, ночь не спал, все прикидывал, что предпринять. Не нашли другого выхода, как отправить нашего министра в Москву – просить цистерны. Штук двести нам тогда выделили. Но их еще надо было привезти, а время не ждет… В конце концов комиссия предложила такой план действий. В засушливых районах Молдавии крестьяне имеют во дворе цементированный колодец для сбора дождевой воды. Подумали: если эти колодцы нужным образом обработать – сгодятся. На будущее надо, конечно, закладывать большие новые емкости, а пока и эти могут выручить. Уполномоченные нашего пищепрома тотчас разъехались но районам – искать колодцы, заключать с колхозниками договоры на хранение государственного виноматериала[171].

В общем, не приходится удивляться, что молдавские руководители охотно откликнулись на возможность заключить с Павленко договоры подряда на строительные работы, для ведения которых в республике не хватало собственных сил.

Поиски подрядчиков, которые могли выполнить запланированные, но не обеспеченные соответствующими строительными мощностями государственные планы, являлись распространенным способом преодоления трудностей. Более того, перевод строительной отрасли с хозяйственного способа ведения работ на подрядный с середины 1930‐х годов рассматривался как магистральный путь создания современной строительной отрасли, повышения качества и производительности труда в этой сфере экономики.

Разница между этими двумя методами ведения строительства заключалась в следующем. При хозяйственном способе работы выполнялись собственными силами застройщика. Иначе говоря, ведомство само строило предприятия, которые затем использовало. Это означало, что каждый раз создавалась строительная организация для решения каждой конкретной задачи. Результаты такого хозяйственного способа были оценены в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства» от 11 февраля 1936 года:

…В организации строительного дела преобладают полукустарные методы, при которых каждая стройка заново обзаводится механизмами и подсобными предприятиями, заново вербует и обучает кадры строителей, а по окончании строительства созданная материально-техническая база и строительные кадры в большинстве случаев распыляются, вместо того, чтобы стать основой развития строительной индустрии, опирающейся на передовую технику и постоянные строительные кадры[172].

Для преодоления этих системных пороков и был выдвинут лозунг перехода на подрядные отношения:

Основой упорядочения строительного дела и удешевления строительства является переход от кустарщины и партизанщины в строительном деле на путь крупной строительной индустрии. Для этого необходимо перейти к выполнению строительных работ подрядным способом, то есть постоянно действующими подрядными строительными организациями, обладающими собственной материально-технической базой (механизмами, транспортом, оборотными средствами, жилым фондом и т. д.) и постоянными кадрами строителей и опирающимися в своей работе на крупное промышленное производство строительных деталей, полуфабрикатов и конструкций[173].

Вместо строительных подразделений на предприятиях создавались строительные тресты. В результате реализации этого курса удельный вес строительно-монтажных работ, выполненных подрядными организациями, вырос с 25 % в 1933 году до 81 % в 1952 году[174]. Этот рост был поступательным и неуклонным.

Конечно, в целом подрядные строительные организации оставались государственными и действовали в рамках государственного плана. Первоначально они создавались в составе промышленных наркоматов. В 1939 году на волне разукрупнения наркоматов был создан специальный Наркомат по строительству СССР, в который передавались все подрядные организации. Строительство шахт и предприятий нефтяной и энергетической промышленности производилось хозяйственным способом соответствующими промышленными наркоматами при помощи их собственных строительных организаций.

В январе 1946 года на базе Наркомстроя и других структур были образованы три строительных наркомата (с марта 1946 года наркоматы были переименованы в министерства): по строительству военных и промышленных предприятий, по строительству предприятий тяжелой промышленности и по строительству топливных предприятий. В конце 1948 года последнее из перечисленных министерств было ликвидировано и вошло в состав нового Министерства угольной промышленности СССР[175].

Именно со структурами Министерства угольной промышленности, которое самостоятельно занималось строительством своих объектов, заключала самые значительные договоры организация Павленко.

Таким образом, большинство подрядных строительных организаций входили в состав министерств и действовали в соответствии с утвержденными государственными планами. Это означало, что они были прикреплены к определенным заказчикам, а заказчики к ним. Вместе с тем подрядный способ потенциально расширял возможности для развития ограниченного квазирынка строительных работ. Пока имеющиеся исследования не позволяют понять, в какой мере строители могли действовать самостоятельно, в частности, искать оптимальные для себя контракты. Однако, как будет показано далее, такая практика существовала. На ее основе была построена вся деятельность организации Павленко, но не только.

Документы свидетельствуют о распространении свободных подрядных отношений, например в подразделениях Министерства вооруженных сил, от имени которого якобы действовал Павленко. Военные строительные части использовались не только на собственных объектах, но и в гражданских организациях. Причем нередко не вполне законно, на основании личных договоренностей предприятий с отдельными командирами. В одном из приказов министра вооруженных сил говорилось:

Материальные ценности и наличные деньги, которые командование воинских частей незаконно получало за выполненные солдатами и сержантами работы, в подавляющем большинстве случаев не учитывались и расходовались бесконтрольно, денежные средства в доход союзного бюджета не сдавались… Практика «отходного промысла»… подрывает государственную и финансовую дисциплину и создает благоприятные условия для разбазаривания и даже хищения государственных средств и материалов[176].

Если бы организация Павленко действительно входила в число реальных воинских частей, это вполне могло быть сказано и о ней.

Скорее всего, хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения, больше свободы для маневров было у строительных кооперативных артелей, в которых долго работал Павленко и по образцу которых он создавал свои организации во время и после войны. Несмотря на огосударствление кооперации и пристегивание ее к выполнению централизованных планов, артели сохраняли некоторые возможности для экономической самостоятельности, в частности в выборе клиентов. Многие из них участвовали и в различных схемах теневой экономики. Наличие такого контекста позволяло Павленко создать свою организацию, вполне успешно действовавшую с начала 1948 по конец 1952 года.

Старые схемы в новых условиях: первые заказы

Приехав во Львов, Павленко повторил схему, успешно сработавшую в 1942 году, когда он получил подряд на строительство военных госпиталей. Он вновь использовал печать и штамп участка «Управления военно-строительных работ № 2» и сфабриковал удостоверение на свое имя как начальника этого участка. С фальшивым удостоверением Павленко начал искать государственные хозяйственные организации, которые бы согласились выдать ему подряд на проведение строительных работ.

Задача осложнялась тем, что у Павленко не было ни денег, ни техники, ни материалов. Он мог предложить своим заказчикам только рабочую силу, которую рассчитывал набрать после заключения договора. На такие условия соглашались далеко не все организации. Как рассказал Павленко на допросе, свой выбор он остановил на предприятиях угольной промышленности, поскольку в других организациях «не имелось своей техники, в частности автотранспорта и механизмов для производства строительства»[177].

В конце февраля 1948 года Павленко удалось заключить договор на строительство дорог с трестом «Львовместуголь». Контракт был значительным – 1,5 млн руб., однако он не состоялся, поскольку тресту не открыли финансирование. Несмотря на неудачу, Павленко продолжал поиски в том же направлении и вел переговоры с начальником отдела капитального строительства (ОКС) треста «Львовуголь». Павленко предложил предоставить подряд на дорожно-строительные работы, пообещав выделить специалистов и рабочих-дорожников. Начальник ОКС, несомненно испытывавший дефицит строителей, согласился. Как объяснил Павленко на следствии, «ко времени когда я обратился к начальнику ОКС у меня ни специалистов, ни рабочих еще не было, но я легко мог их набрать при согласии треста заключить со мной договор»[178].

В марте 1948 года соглашение было достигнуто. Павленко заключил договор с Золочевским шахтоуправлением на производство дорожно-строительных работ на 350–400 тыс. руб.[179] Договор от имени шахтоуправления подписал его начальник, а санкционировал управляющий трестом «Львовуголь» Л. Плятченко. Павленко от имени своей организации, названной Управлением военного строительства (УВС), обязался построить булыжную автодорогу к группе шахт, а Золочевское шахтоуправление финансировало работы, выдав 10-процентный аванс, и предоставляло дефицитные транспорт, строительную технику и горюче-смазочные материалы, спецодежду и постельные принадлежности[180]. В Золочевском отделении Госбанка, опять же с помощью поддельных документов, был открыт счет для организации. На него поступали, а затем снимались деньги заказчика.

Заключив договор, Павленко вызвал к себе сотрудников, с которыми работал во время войны и в Калинине. С их помощью была создана организация и наняты, по словам Павленко, 60–70 рабочих[181]. Постоянно преувеличивавший цифры Константинов говорил на допросах о 150 рабочих[182]. Вся команда перебралась в Золочевский район, где был организован «штаб» УВС. В июне – сентябре 1948 года с тем же шахтоуправлением были подписаны еще четыре договора более чем на миллион рублей[183].

Как несколько лет спустя выяснило следствие, важным условием деятельности Павленко с самого начала были взятки и услуги, которые он оказывал различным чиновникам. Взятку, по утверждению арестованных, на начальном этапе создания организации получили управляющий трестом «Львовуголь», управляющие Золочевским отделением Госбанка и межобластной Львовской конторой Промбанка[184]. Взрывчатка, которой пользовались для карьерных работ, была получена за вознаграждение у знакомых Павленко в воинской части[185]. Для начальника Золочевского шахтоуправления Павленко устраивал застолья[186]. Через председателя Золочевского райсовета была проведена мобилизация трудоспособного населения и гужевого транспорта двух сельских советов в порядке трудгужповинности[187].

Привлеченные к повинности крестьяне фактически бесплатно работали на объекте Павленко. Вместе с тем очевидно, что организация Павленко справлялась со своими обязательствами. Иначе руководители угольной промышленности не рискнули бы вступить с ней в договорные отношения даже за взятки. Действительно, осенью 1948 года строительство дорог для Золочевского шахтоуправления было успешно завершено.

Одновременно началось расширение фронта работ за счет новых заказов. В 1948 году был заключен первый договор с Кременецким шахтоуправлением; затем с июня 1948 по ноябрь 1949 года последовало еще пять договоров. По стоимости в общей сложности они были чуть меньше, чем договоры в Золочевском районе. Вместе с репутацией добросовестного подрядчика УВС получило от того же треста «Львовуголь» новый заказ – два договора на строительство автодороги и мостов к Коломыйским шахтам[188]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 2283. Л. 30.

2

http://voen-sud.ru/about/delo_pavlenko.php (дата обращения 31.01.2017). См. также подсчеты в главе 3 этой книги. Такая сумма выполненных работ была сопоставима с затратами на возведение многих важных объектов. Так, согласно планам, в начале 1950‐х годов Министерство внутренних дел СССР силами заключенных должно было построить металлические мосты через реку Неман стоимостью 17 млн руб., автодорогу Владивосток – Угольная стоимостью 48 млн руб. и мост через Оку у города Коломны стоимостью 50,1 млн руб. (История сталинского Гулага. Конец 1920‐х – первая половина 1950‐х годов: Собрание документов: В 7 т. Т. 3. Экономика Гулага / Отв. ред. и сост. О. В. Хлевнюк. М.: Росспэн, 2004. С. 266–267). О значительности этой суммы свидетельствуют также данные об уровне цен и доходов населения, приведенные в главе 5 этой книги.