Полная версия

Полная версияСмысл, Цель и Суть жизни человека

Брак

Один из аспектов исследований Сведенборга, который часто дискутируется, – его представления о браке. Сам Сведенборг всю свою жизнь оставался холостяком, однако это не послужило препятствием для него к обширному освещению предмета в своих трудах. Его работа Marriage Love (Любовь в браке, или Супружеская любовь) (1768 г.) была посвящена этому предмету. Отношения между супругами возобновляются в духовном мире в том качестве, в котором они находились в момент их смерти в материальном мире. Следовательно, супруги, испытывающие истинную «супружескую» любовь, остаются вместе на небесах в том же состоянии навечно. Однако, если в супружеской паре такая истинная «супружеская» любовь отсутствует у одного из партнёров, такая пара будет разделена, и каждый из супругов, по своему желанию, получит более «совместимого» партнёра. Партнёра получит и тот, кто был влюблён в «идеал» брака, но так и не смог найти настоящего партнёра в этом мире. Исключение в обоих случаях (супружеские пары или холостяки) – те, кто отвергают и нарушают целомудрие брака, вследствие чего они не могут получить партнёра в духовном мире.

Церковь

В своём взгляде на христианство Сведенборг дистанцировался как от католиков (Romano-Catholicos), так и протестантов (Reformates). К двум сущностям (binis Essentialibus) истинной церкви он относил учение о единстве и человечности Бога, а также необходимость покаяния и добрых дел.

Католическую Церковь он называл Вавилоном (AR 632) и Блудницей. Критиковал он и культ мёртвых (AR 718).

В протестантизме его не устраивало учение о спасении верой (Sola fide), что вело к отсутствию практики покаяния в среде протестантов. Sola fide, пишет Сведенборг, наводит на сердца протестантов тупость, извращения и жестокость (AR 461). Также он решительно отвергал концепцию первородного греха (AR 766).

В «Апокалипсисе Открытом» Сведенборг упоминает о существовании Церкви не только до воплощения Христа, но и до появления Израиля (AR 11). Это Древнейшая (Antiquissima Ecclesia) и Древняя (Ecclesia Antiqua) Церкви, которые существовали в Великой Тартарии (Magna Tartaria). Они почитали Старое Слово (Verbo Vetusto). Также он предполагал, что учение Древней Церкви было известно и древним египтянам (AR 503).

Каждая Церковь рано или поздно отходит от истины, поэтому насущно появление Новой Церкви (Nova Ecclesia), которая преодолела бы крайности протестантизма и католицизма. По мысли Сведенборга, она бы так была связана с рекой Евфрат, как Израильская церковь с рекой Иордан (AR 700).

Книги

Учёный период

• Издание сентенций Сенеки и Публилия Сира, с примечаниями Эразма и греческим переводом Скалигера (на степень доктора философии; 1709 г.),

• два сборника стихотворений латинскими стихами:

• «Геликонские игры, или Разные стихотворения» (лат. «Lucius Heliconius, sive carmina miscellanea»; 1714 г.),

• «Северные [бореальские] музы, или Рассказы, подобные овидиевым» (лат. «Camoena borea, sive favellae Ovidianis similes»; Грайфсвальд; 1715 г.),

• периодическое издание своих и чужих исследований и статей по естественным наукам – лат. «Daedalus hyperboreus» (швед. Daedalus Hyperboreus, eller nagra nya mathematiska och physicaliska fdrsbk; б томов, c 1716 r.),

• учёные труды: по алгебре и о способах определять долготу мест через наблюдения над Луной; о десятичной системе мер и денежных знаков; о большей высоте морских приливов в древние времена; о движении и положении земли и планет (1717–1719 г. г.),

• латинские труды: «О началах натуральной философии», «Наблюдения и открытия касательно железа и огня», «Новая метода для определения географических долгот на земле и море», «Искусство строить доки и новая метода для устройства плотин», «Искусство определять механическую силу кораблей», «Разные наблюдения над минералами, огнём и расположением гор», «О сталактитах Бауманова грота» (в Амстердаме и Лейпциге; 1721–1722 г. г.),

• лат. «Prodromus philosophiae rationalis», где трактует о бесконечности – против Декарта, о цели в природе – против Бэкона, и о связи между телом и душой – против Лейбница, с его «предустановленной гармонией» (Дрезден; 1734 г.),

• лат. «Opera philosophica et mineralia» – принесло широкую известность; был избран в почётные члены Петербургской академии наук,

• двухтомное сочинение об экономии животного царства (1741 г.),

• трёхтомное сочинение о животном царстве лат. «Regnum animale» (Гаага и Лондон; 1744 г.).

Теологический период

• «Тайны Небесные» (лат. Arcana Coelestia; Лондон, 1749–1756 г. г.; 8 томов),

• «Clavis hieroglyphica» (изложение теории соответствий, Лондон, 1757 г.),

• «Земли во Вселенной» («De telluribus» – описание планет и их жителей по наблюдениям Сведенборга, посещавшего их «в духе»; Лондон, 1758 г.),

• «О небесах, о мире духов и об аде» (De Caelo et Ejus Mirabilibus et de inferno. Ex Auditis et Visis; самое содержательное и любопытное сочинение по мнению авторов ЭСБЕ;Л„1758 г.),

• «О Последнем суде и разрушенном Вавилоне» («De ultimo judicio et de Babylon destructa» – объяснение XVIII главы Апокалипсиса; Сведенборг утверждает, что в духовном мире страшный суд уже совершился в 1757 году, и он его описывает как допущенный Богом свидетель; Лондон, 1758 г.),

• «Equus albus» (толкование XIX главы Апокалипсиса; Лондон, 1758 г.),

• «Новый Иерусалим и его небесное учение» («De nova Jerusalem et doctrina ejus coelesti»; толкование XXI главы Апокалипсиса; Лондон, 1758 г.),

• «Учение Нового Иерусалима о Господу (лат. Doctrina Novae Hierosolymae de Domino) (Амстердам, 1763 г.),

• «Учение Нового Иерусалима относительно Священного писания» («Doctrina Novae Hierosolymae de Scriptura Sacra»; Амстердам, 1763 г.),

• «Учение о жизни» («Doctrina vitae»; Амстердам, 1763 г.),

• «Учение о вере» («Doctrina de fide»; Амстердам, 1763 г.),

• «Последний суд» («De ultimo judicio»; Амстердам, 1763 г.),

• «Мудрость ангельская о Божественной любви и Божественной мудрости» («Angelica Sapientia de divino amore et de divina Sapientia»; Амстердам, 1763 г.),

• «Мудрость ангельская о Божественном провидении» («Angelica Sapientia de providentia divina»; Амстердам, 1764 г.),

• «Апокалипсис Открытый» («Apocalypsis revelata»; Амстердам, 1766 г. – раскрытие внутреннего смысла Откровения – описание Второго Пришествия, процесса Страшного Суда над католическим и протестантским учением, описание Новой Церкви),

• «Супружеская любовь» («Deliciae Sapientia de amore conjugali et voluptates insaniae de amore Scortatolio»; Амстердам, 1768 г.),

• «О сообщении души и тела» («De commercio animae et corporis»; Лондон, 1769 г.; там же и тогда же издана автобиография Сведенборга, в форме письма к другу),

• «Expositio Doctrinae Novae Ecclesiae, quae per Novam Hierosolymam in Apocalypsi intelligitur» (Амстердам, 1769 г.),

• «Истинная Христианская Религия» («Vera Christiana religio»;

3 т., Амстердам, 1771 г.) – заключительное сочинение.

Посмертные издания

• «Апокалипсис Разъяснённый» (лат. Apocalypsis Explicate) (Расширенное объяснение книги Откровения, 6 томов),

• «Пророки и Псалмы» (краткое изложение внутреннего смысла Псалтири и всех пророческих книг Ветхого Завета),

• «Doctrina Novae Hierosolymae de charitate»,

• «9 вопросов о Троице, предлож. Гартлеем, и ответы Сведенборга»,

• «Венец, или приложение к соч. об истинной христ. религии»,

• «Memorabilia» – дневник («Diarum, Ubi Memorantur Experientiae Spirituales»; 1983–1997 г. г.).

Русские переводы

• Переводы А. Н. Аксакова с латыни, изданные в Лейпциге:

• «О небесах, о мире духов и об аде. Как слышал и видел Э. Сведенборг» (1863 г.),

• «Евангелие по Сведенборгу» (1864 г.),

• «Рационализм Сведенборга. Критическое исследование его учения о Св. Писании» (1870 г.),

• «Книга бытия по Сведенборгу» (1870 г.).

Влияние

Идеи Сведенборга распространяет и развивает религиозное движение Новая церковь или церковь Нового Иерусалима[297], одно из ответвлений которой считает писания Сведенборга «Третьим заветом».

Интерес к личности и идеям Сведенборга выражали Уильям Блейк, Сэмюэл Колридж, Оноре де Бальзак, Шарль Бодлер, Адам Мицкевич, Ральф Уолдо Эмерсон, Владимир Соловьёв, Артур Конан Дойл, Николай Бердяев, Уильям Батлер Йейтс, Карл Густав Юнг, Август Стриндберг, Хорхе Луис Борхес, Чеслав Милош, Арнольд Шёнберг, Сергей Беринский, Владимир Даль, Владимир Вернадский, Стивен Кинг.

В «Пиковой даме» Пушкина эпиграф к пятой главе – из Сведенборга.

Философию Сведенборга критиковал Иммануил Кант в труде «Грёзы духовидца»[298].

Свой взгляд на видения Сведенборга выразил в книге «Душа после смерти» иеромонах Серафим (Роуз)[299].

Наследие и память

В 2004 году архив рукописей Эммануила Сведенборга, состоящий из 20 000 страниц, был внесён ЮНЕСКО в реестр Память мира. Коллекция относится к периоду научной и технической деятельности, а также к периоду его жизни после религиозного кризиса в 40-е годы XVIII века. После смерти Эммануила Сведенборга эта коллекция была передана Шведской королевской академии наук, где до сих пор и хранится. По заявлению ЮНЕСКО это одна из самых больших коллекций рукописей XVIII века и одна из редких коллекций новой эпохи, послужившая фундаментом для реформатской церкви. Также утверждается, что теософия Сведенборга нашла отголосок во всём мире и что для многих его рукописи стали реликвией. Именем Сведенборга названа улица в Стокгольме – Swedenborgsgatan[300].

Литература

• Беккерт М. Железо. Факты и легенды. – Пер. с нем. – Москва: Металлургия, 1984. – С. 231. – 294 с.

• Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Наукова думка, 1986. – 512 с.

• Соловьёв, Владимир. Сведенборг, Эммануил // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

• Розин В. Демаркация науки и религии. Анализ учения и творчества Эмануэля Сведенборга, 2007 ISBN 978-5-392-00040-4.

• Benz, Ernst, Emanuel Swedenborg: Visionary Savant in the Age of Reason (Swedenborg Foundation, 2002) ISBN 0-87785-195-6.

• Bergquist, Lars, Swedenborg's Secret, (London,

The Swedenborg Society, 2005) ISBN 0-85448-143-5.

• Robsahm, Carl, Hallengren, Anders (translation and comments), Anteckningar om Swedenborg (Foreningen Swedenborgs Minne: Stockholm 1989), ISBN 91-87856-00-X.

• Sigstedt, C.,The Swedenborg Epic. The Life and Works

of Emanuel Swedenborg (New York: Bookman Associates, 1952).

• Toksvig, Signe (1972). Emanuel Swedenborg: Scientist and mystic. Freeport, NY: Books for Libraries Press. ISBN 0-8369-8140-5. (first published 1948).

• Борис Николаевич Тихомиров, Достоевский и трактат Э. Сведенборга «О Небесах, о мире духов и об аде».

• Глинникова Светлана Викторовна, А. Н. Муравьёв – последователь Э. Сведенборга, Глава II. Книга в жизни А. Н. Муравьёва в период после 14 декабря 1825.

Приложение № 29

Благородный и неторопливый

Аргон. Мы все вдыхаем газ аргон. А это благородный газ!!! Вполне возможно, что он делает нас, наш Дух Благороднее. Ведь его в атмосфере Земли без малого целый процент (0,934 % по объёму, или 1,288 % по массе). Ведь он, аргон (Аг), довольно тяжёлый, хотя и одноатомный (в отличие от кислорода и азота (О2 & N2)) газ; его атомный вес составляет 40 а.е.м.). Или в 31,13 раза больше, чем СО2!

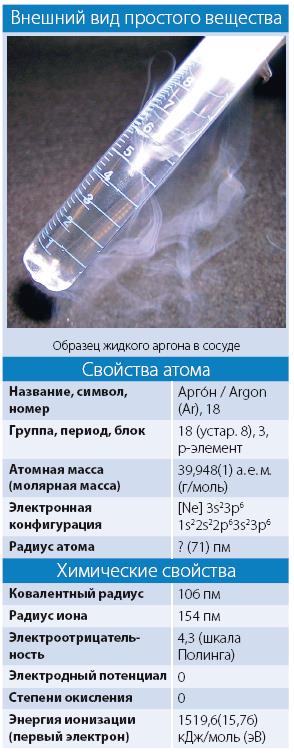

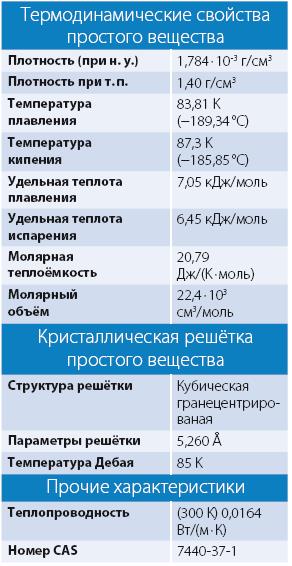

Вот данные об аргоне из Википедии (универсальной энциклопедии).

Арго́н (химический символ – Аг, от лат. Argon) – химический элемент 18-й группы (по устаревшей классификации – восьмой группы главной подгруппы, VIIIA) третьего периода периодической системы Д. И. Менделеева, с атомным номером 18.

Простое вещество аргон – инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Является третьим по распространённости химическим элементом в воздухе земной атмосферы (после азота и кислорода) – 0,93 % по объёму.

История

История открытия аргона начинается в 1785 году, когда английский физик и химик Генри Кавендиш, изучая состав воздуха, решил установить, весь ли азот воздуха окисляется. В течение многих недель он подвергал воздействию электрического разряда смесь воздуха с кислородом в U-об-разных трубках, в результате чего в них образовывались всё новые порции бурых оксидов азота, которые исследователь периодически растворял в щёлочи. Через некоторое время образование окислов прекратилось, но после связывания оставшегося кислорода остался пузырёк газа, объём которого не уменьшался при длительном воздействии электрических разрядов в присутствии кислорода. Кавендиш оценил объём оставшегося газового пузыря в 1/120 от первоначального объёма воздуха[301][302][303]. Разгадать загадку пузыря Кавендиш не смог, поэтому прекратил своё исследование и даже не опубликовал его результатов. Только спустя много лет английский физик Джеймс Максвелл собрал и опубликовал неизданные рукописи и лабораторные записки Кавендиша.

Дальнейшая история открытия аргона связана с именем Рэлея, который несколько лет посвятил исследованиям плотности газов, особенно азота. Оказалось, что литр азота, полученного из воздуха, весил больше литра «химического» азота (полученного путём разложения какого-либо азотистого соединения, например, закиси азота, окиси азота, аммиака, мочевины или селитры) на 1,6 мг (масса первого была равна 1,2521 г, а второго – 1,2505 г). Эта разница была не так уж мала, чтобы можно было её отнести на счёт ошибки опыта. К тому же она постоянно повторялась независимо от источника получения химического азота[304].

Не придя к разгадке, осенью 1892 года Рэлей в журнале «Nature» опубликовал письмо к учёным с просьбой дать объяснение тому факту, что в зависимости от способа выделения азота он получал разные величины плотности. Письмо прочли многие учёные, однако никто не был в состоянии ответить на поставленный в нём вопрос[305].[306]

У известного уже в то время английского химика Уильяма Рамзая также не было готового ответа, но он предложил Рэлею своё сотрудничество. Интуиция побудила Рамзая предположить, что азот воздуха содержит примеси неизвестного и более тяжёлого газа, а Дьюар обратил внимание Рэлея на описание старинных опытов Кавендиша (которые уже были к этому времени опубликованы)[307].

Пытаясь выделить из воздуха скрытую составную часть, каждый из учёных пошёл своим путём. Рэлей повторил опыт Кавендиша в увеличенном масштабе и на более высоком техническом уровне. Трансформатор под напряжением 6000 вольт посылал в 50-литровый колокол, заполненный азотом, сноп электрических искр. Специальная турбина создавала в колоколе фонтан брызг раствора щёлочи, поглощающих окислы азота и примесь углекислоты. Оставшийся газ Рэлей высушил и пропустил через фарфоровую трубку с нагретыми медными опилками, задерживающими остатки кислорода. Опыт длился несколько дней[308].

Рамзай воспользовался открытой им способностью нагретого металлического магния поглощать азот, образуя твёрдый нитрид магния. Многократно пропускал он несколько литров азота через собранный им прибор. Через 10 дней объём газа перестал уменьшаться, следовательно, весь азот оказался связанным. Одновременно путём соединения с медью был удалён кислород, присутствовавший качестве примеси к азоту. Этим способом Рамзаю в первом же опыте удалось выделить около 100 мл нового газа[309].

Итак, был открыт новый газ. Стало известно, что он тяжелее азота почти в полтора раза и составляет 1/80 часть объёма воздуха. Рамзай при помощи акустических измерений нашёл, что молекула нового газа состоит из одного атома – до этого подобные газы в устойчивом состоянии не встречались. Отсюда следовал очень важный вывод – раз молекула одноатомна, то, очевидно, новый газ представляет собой не сложное химическое соединение, а простое вещество[310].

Много времени затратили Рамзай и Рэлей на изучение его реакционной способности по отношению ко многим химически активным веществам. Но, как и следовало ожидать, пришли к выводу: их газ совершенно недеятелен. Это было ошеломляюще – до той поры не было известно ни одного настолько инертного вещества[311].

Большую роль в изучении нового газа сыграл спектральный анализ. Спектр выделенного из воздуха газа с его характерными оранжевыми, синими и зелёными линиями резко отличался от спектров уже известных газов. Уильям Крукс, один из виднейших спектроскопистов того времени, насчитал в его спектре почти 200 линий. Уровень развития спектрального анализа на то время не дал возможности определить, одному или нескольким элементам принадлежал наблюдаемый спектр. Несколько лет спустя выяснилось, что Рамзай и Рэлей держали в своих руках не одного незнакомца, а нескольких – целую плеяду инертных газов[312].

7 августа 1894 года в Оксфорде, на собрании Британской ассоциации физиков, химиков и естествоиспытателей, было сделано сообщение об открытии нового элемента, который был назван аргоном. В своём докладе Рэлей утверждал, что в каждом кубическом метре воздуха присутствует около 15 г открытого газа (1,288 % по массе)[313].[314] Слишком невероятен был тот факт, что несколько поколений учёных не заметили составной части воздуха, да ещё и в количестве целого процента! В считанные дни десятки естествоиспытателей из разных стран проверили опыты Рамзая и Рэлея. Сомнений не оставалось: воздух содержит аргон. Через 10 лет, в 1904 году, Рэлей за исследования плотностей наиболее распространённых газов и открытие аргона получает Нобелевскую премию по физике, а Рамзай за открытие в атмосфере различных инертных газов – Нобелевскую премию по химии[315].

Происхождение названия

По предложению доктора Медана (председателя заседания, на котором был сделан доклад об открытии) Рэлей и Рамзай дали новому газу имя «аргон» (от др. – греч. dpyog-неторопливый, сильный, ленивый, медленный, неактивный). Это название подчёркивало важнейшее свойство элемента – его химическую неактивность[316].

Распространённость

Во Вселенной

Содержание аргона в мировой материи мало и оценивается приблизительно в 0,02 % по массе[317].

Аргон (вместе с неоном) наблюдается на некоторых звёздах и в планетарных туманностях. В целом его в космосе больше, чем кальция, фосфора, хлора, в то время как на Земле существуют обратные отношения[318].

Распространение в природе

Аргон – третий по содержанию после азота и кислорода компонент воздуха, его среднестатистическое содержание в атмосфере Земли составляет 0,934 % по объёму и 1,288 % по массе[319],[320] его запасы в атмосфере оцениваются в 41014т[321].[322] Аргон – самый распространённый инертный газ в земной атмосфере, в 1 м3 воздуха содержится 9,34 л аргона (для сравнения: в том же объёме воздуха содержится 18,2 мл неона, 5,2 мл гелия, 1,1 мл криптона, 0,09 мл ксенона)[323].[324]

Содержание аргона в литосфере – 410-6% по массе[325]. В каждом литре морской воды растворено 0,3 мл аргона, в пресной воде его содержится (5,5–9,7)-10-5%. Его содержание в Мировом океане оценивается в 7,5-1011 т, а в изверженных породах земной оболочки – 16,5 -1011 т[326].

Определение

Качественно аргон обнаруживают с помощью эмиссионного спектрального анализа, основные характеристические линии – 434,80 и 811,53 нм. При количественном определении сопутствующие газы (О2, N2, Н2, СО2) связываются специфичными реагентами (Са, Си, MnO, CuO, NaOH) или отделяются с помощью поглотителей (например, водных растворов органических и неорганических сульфатов). Отделение от других инертных газов основано на различной адсорбируемости их активированным углём. Используются методы анализа, основанные на измерении различных физических свойств (плотности, теплопроводности и др.), а также масс-спектрометрические и хроматографические методы анализа[327].

Физические свойства

Аргон – одноатомный газ с температурой кипения (при нормальном давлении) -185,9 °C (немного ниже, чем у кислорода, но немного выше, чем у азота). В 100 мл воды при 20 °C растворяется 3,3 мл аргона, в некоторых органических растворителях аргон растворяется значительно лучше, чем в воде. Плотность при нормальных условиях составляет 1,7839 кг/м3.

Химические свойства

Пока известно/получено только 1 метастабильное химическое соединение аргона – гидрофторид аргона, которое существуют только при очень низких температурах (наподобие соединения гелия с натрием, которое существует только при очень высоком давлении).

Кроме того, аргон (как и гелий, неон, например) образует эксимерные молекулы (крайне нестабильные), то есть молекулы, у которых устойчивы возбуждённые электронные состояния и неустойчиво основное состояние. Например, при электрическом возбуждении смеси аргона и хлора возможна газофазная реакция с образованием ArCI.

Не исключено, что будут получены другие валентные соединения аргона с фтором и кислородом, которые тоже должны быть крайне неустойчивыми/метастабильными. Также со многими веществами, между молекулами которых действуют водородные связи (водой, фенолом, гидрохиноном и другими), образует, как и неон, например, соединения включения (клатраты), где атом аргона, как своего рода «гость», находится в полости, образованной в кристаллической решётке молекулами вещества-хозяина, например, Ar ∙ 6H2О (удерживается силами Ван-дер-Ваальса, а не химической связью с атомами).

Предполагается химическое соединение [того же типа, что и гидрофторид аргона] CU(Ar)O из соединения урана с углеродом и кислородом CuO.

Вероятно ещё существование соединений со связями Ar – Si и Ar-C: FArSiF3 и FArCCH.

Получение

В промышленности аргон получают как побочный продукт при крупномасштабном разделении воздуха на кислород и азот. При температуре -185,9 °C (87,3 кельвина) аргон конденсируется, при -189,35 °C (83,8 кельвина) – кристаллизуется. Ввиду близости температур кипения аргона и кислорода (90 К) разделение этих фракций ректификационным способом затруднительно. Аргон считается посторонней примесью, допускаемой только в техническом кислороде чистотой 96 %.

Применение

• в аргоновых лазерах;

• в качестве газонаполнителя ламп накаливания и при заполнении внутреннего пространства стеклопакетов;

• в качестве защитной среды при сварке (дуговой, лазерной, контактной и т. п.) как металлов (например, титана), так и неметаллов;

• в качестве плазмы в плазматронах при сварке и резке;

• в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки Е938, в качестве пропеллента и упаковочного газа;

• в качестве огнетушащего вещества в газовых установках пожаротушения;

• в медицине во время операций для очистки воздуха и разрезов, так как аргон не образует химических соединений при комнатной температуре;

• в качестве составной части атмосферы эксперимента «Марс-500» с целью снижения уровня кислорода для предотвращения пожара на борту космического корабля при путешествии на Марс;

• в дайвинге из-за низкой теплопроводности аргон применяется для поддува сухих гидрокостюмов, однако есть ряд недостатков, например, высокая цена газа (кроме этого, нужна отдельная система для аргона);

• в химическом синтезе для создания инертной атмосферы при работе с нестабильными на воздухе соединениями.

Биологическая роль

Аргон не играет заметной биологической роли.

Физиологическое действиеИнертные газы обладают физиологическим действием, которое проявляется в их наркотическом воздействии на организм. Наркотический эффект от вдыхания аргона проявляется только при барометрическом давлении свыше 0,2 МПа (2 атм)[328]. В 2014 году WADA признала аргон допингом[329].[330]

Содержание аргона в высоких концентрациях во вдыхаемом воздухе может вызвать головокружение, тошноту, рвоту, потерю сознания и смерть от асфиксии (в результате кислородного голодания)[331].

Приложение № 30