Полная версия

Полная версияСмысл, Цель и Суть жизни человека

У некоторых русских философов-идеалистов термин «Логос» употребляется для обозначения цельного и органического знания, для которого свойственно равновесие ума и сердца, наличие анализа и интуиции (Эрн, Флоренский).

Р. Бартом развита идея «логосферы» как вербально-дискурсивной сферы культуры, фиксирующей в языковом строе специфику ментальной и коммуникативной парадигм той или иной традиции, конституирующихся в зависимости от различного статуса по отношению к власти (энкратические и акратические языки)[282].

Литература

• Логос ⁄ С. С. Аверинцев. // Куна – Ломами. – М.: Советская энциклопедия, 1973.– (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] ⁄ гл. ред. А. М. Прохоров; 1969–1978, т. 14).

Приложение № 27

Демиург

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

Димиу́рг или Демиу́рг (др. – греч. δημι-ουργός – «мастер, знаток, специалист; ремесленник, мастеровой; создатель, творец» от др. – греч. δῆμος – «земля, народ» + др. – греч. ἔργον – «дело, труд, работа»).

1. В античной философии (преимущественно в платонизме) – создатель вещей чувственно воспринимаемого космоса.

2. В христианском богословии – одно из именований Бога как создателя и строителя всего существующего.

3. В гностицизме – создатель (церк. – слав. зиждитель), справедливый творец видимого космоса и бог евреев, занимающий среднее место между всеблагим Первоотцом совершенного духовного бытия (Богом истинных христиан, или гностиков) и злым, тёмным началом – сатаной, богом материи, хаоса и язычества[283].

Первоначально демиургом называли всякого человека, работающего для людей, будь то ремесленник или должностное лицо, исполняющее определённые общественные обязанности. Поскольку для успешного выполнения работы требовалось наличие мастерства или искусства, со временем демиургом стали называть мастера, знатока в своём деле. В более широком смысле демиургом назывался любой создатель чего-либо.

Демиург в мифологии

В мифологии Демиург часто является таким персонажем, как гончар, кузнец, ткач. Однако Демиург шире ремесленных функций. Так, в греческой мифологии бог-кузнец Гефест делает щит, который можно интерпретировать как модель мировой жизни[284]. Сеппо Ильмаринен, одно из трёх высших божеств финской мифологии, выковывает солнце и луну].

Гностический демиург.

Символ-амулет защиты египтян

Египетский бог Хнум создаёт мир и людей на гончарном круге, а индийский Вишвакарман – ваятель, плотник, – является божественным творцом мира[285].[286] Во многих мифологиях Демиург сливается с более абстрактным образом небесного бога-творца, отличающегося космическими масштабами деятельности, творящего не только отдельные объекты, элементы мироздания, как Демиург, но космос в целом и не только путём изготовления, но и более «идеальными» способами, посредством магических превращений, простым словесным называнием предметов и т. п. Так, египетский Птах создаёт мир «языком и сердцем». Демиург часто выступает как помощник верховного божества.

Демиург в философии

В философский лексикон термин Демиург был введён древнегреческим философом Платоном (428 или 427–348 или 347 до н. э.), который впервые называет Демиургом «творца и отца» этого видимого космоса. Платон в диалоге «Тимей» описывает акт сотворения всех вещей и живых существ Богом-демиургом. Платон определяет Демиурга как Ум, который, взирая на вечный умопостигаемый прообраз-парадигму, создаёт мир посредством упорядочивания хаотически движущейся материи. При этом ни сам идеальный прообраз, ни материя от Демиурга не зависят, он лишь соединяет их вместе, в этом состоит его существенное отличие от Бога теистических религий, творящего мир из ничего. Кроме того, Демиург не всесилен: будучи благим, он старается как можно больше уподобить мир его идее, однако пассивное сопротивление материи, проявляющееся в виде естественной необходимости, мешает ему полностью осуществить своё намерение.

Древнегреческий философ Аристотель (384–322 до н. э.) употреблял слово Демиург в традиционном значении – «ремесленник, мастер». Греческий философ-платоник Алкиной (II в. н. э.) понимает Демиурга как разумную часть мировой Души, которая мыслит не благодаря самой себе, а благодаря воздействию со стороны активного божественного Ума.

С мировой Душой отождествляют Демиурга также философы-платоники II века Аттик и Апулей. Аттик описывал Демиурга как «высшее начало», из которого проистекает всё сущее и «над которым нет никакого другого начала». Это высшее начало есть, по Аттику, одновременно и ум, и благо. Но поскольку ум не может существовать вне души, то Демиург оказывается не чем иным, как разумной божественной душой, которая «пронизывает весь мир», «упорядочивает» его и им «управляет».

Древнегреческий философ Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.) приписывает функции Демиурга Логосу – творческой силе верховного Бога, содержащей в себе божественный замысел о мире и активно оформляющей материю. Филон считает демиургический Логос старейшей и ближайшей по достоинству к Богу силой и именует его «перворождённым Сыном» Бога.

Нумений Апамейский, греческий философ II века н. э. описывает Демиурга как «второй Бог». Одной своей частью он, как Ум, всегда обращён к Отцу, а другой погружён в материю, которую оформляет в соответствии с созерцаемыми в Отце умопостигаемыми формами.

В гностицизме возникает учение о злом и неразумном Демиурге. В системе античного философа II века Валентина, Демиург располагается не только ниже плеромы вечных сущностей – «эонов», но и ниже падшей Софии-Ахамот, которая создаёт демиурга из собственных страстей – страха и желания вернуться назад в плерому. Ограниченный пределами душевного бытия, он не способен понять «духовное»: не может непосредственно созерцать умопостигаемые идеи и не знает истинной природы вещей. Поэтому, создавая мир, он не ведает, что творит и постоянно ошибается. Отеческая функция обычно приписывается божеству более высокого порядка, а демиургическая – более низкого. Отец, порождающий нечто из собственной сущности, мыслится неподвижным и самодостаточным в своём порождении, а Демиург – изменчивым и нуждающимся для создания своих произведений в материале и умопостигаемом образце.

По одним гностическим системам недостаток Демиурга – только в неведении высших тайн; другие (антиномические) приписывают ему ещё дурные нравственные свойства и вражду против верховного божества.

В неоплатонизме, начиная с его основателя античного философа Плотина (204/205-270), функции Демиурга прочно закрепляются за Умом – второй после Единого бестелесной сущностью. Вступая в спор с Нумением и гностиками, Плотин доказывает, что умопостигаемое бытие, в соответствии с которым творится наш видимый мир, находится не вне Ума, а в нём самом, в той мере, в какой этот Ум мыслит самого себя. В результате вместо характерного для предшествующей традиции представления о двух богах, один из которых выступает в роли умопостигаемой парадигмы мира, а другой – в роли созерцающего эту парадигму Ума, Плотин разрабатывает учение об одном-единственном божественном Уме-Демиурге, сочетающем в себе оба эти аспекта.

В позднем неоплатонизме появляется уже целая «серия» демиургических богов, к которой принадлежат как божественные умы, так и души. У античного философа-неоплатоника Прокла (412–485) роль всеобщего Демиурга выполняет мыслящий ум – последний член триады мыслящих богов, замыкающих собой триаду бытие-жизнь-ум.

Демиург в христианском богословии

В христианском богословии термин демиург (наряду с именованиями «Зиждитель», «Творец», «Художник», «Поэт» – др. – греч. ποιητής) характеризует Бога как Создателя и Устроителя всего существующего. При этом Бог может именоваться Демиургом не только применительно к творению мира из ничего, но и в случае творения того или иного сущего из прежде имевшегося материала.

Бог-творец. Художник Виктор Васнецов

В святоотеческой литературе термин Демиург употреблялся как применительно к Богу вообще, так и по отношению к Отцу, Сыну и Святому Духу в отдельности, а также ко всем Лицам Святой Троицы вместе, поскольку «вся Троица есть творящая и созидательная». Вместе с тем в святоотеческом богословии существовало устойчивое представление, что поскольку Сын как Слово Божие приводит в исполнение творческий замысел или волю Отца о мире, то имя Демиург подобает Ему в первую очередь. Это мнение ясно выразил святитель Василий Великий (330–379), который в творении различал «Отца как предначинательную причину сущих, Сына – как демиургическую, а Святого Духа – как совершительную». Вместе с тем святитель подчёркивал, что наделение Бога Слова демиургическими функциями обусловлено исключительно волей Отца. Термин Демиург в святоотеческом богословии изредка мог применяться к человеку и ангелу, но лишь в значении «автор», «источник», «причина».

Демиург в художественной литературе

• «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя» (авторы братья Аркадий и Борис Стругацкие).

• Лучафэрул-поэма Михая Эминеску, одна из признанных вершин его творчества и румынской поэзии в целом.

Литература

на русском языке

• Димиург// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

• Православная богословская энциклопедия. – Петроград, 1900–1911. Том IV. Гаага – Донатисты. стб. 1058. Димиург.

• Православная богословская энциклопедия. – Петроград, 1900–1911.Том IV. Гаага – Донатисты. стб.418. Гностицизм.

• Демиург // Энциклопедия мифологии. Мифология и история древней Греции.

• Демиург // Новейший словарь религиоведения ⁄ Авт. – сост. О. К. Садовников, Г. В. Згурский; под ред. С. Н. Смоленского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. -ISBN 978-5-222-16479-2.

• Лебедев А. В. Демиург // Новая философская энциклопедия ⁄ Ин-т философии РАН; Нац. обществ. – науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010.-ISBN 978-5-244-01115-9.

• Лосев А. Ф. Тимей: мифологическая диалектика космоса.

• Месяц С. В. Демиург // Православная энциклопедия. – М., 2007. – Т. XIV: «Даниил – Димитрий». – С. 374–376. -752 с. – 39 000 экз. – ISBN 978-5-89572-024-0.

• Месяц С. В. Демиург // Античная философия: Энциклопедический словарь. – М.: Прогресс-Традиция, 2008.

• Можейко М. А. Демиург // Новейший философский словарь ⁄ Под ред. А. А. Грицанова. – 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).

• Платон и его учение/Пер.: Ю. А. Шичалин//Учебники платоновской философии. М.; Томск, 1995.

• Виктор Канке. Философия. Античная философия. История философии. Платон

• Платон. Собр. соч. в 4-х томах ⁄ Пер. С. С. Аверинцева. – М.: Мысль, 1994. -Т. 3.

на других языках

• Ambelain R. La notion gnostique du Demiurge dans les Ecritures et les traditions judeochretiennes. P., 1959.

Приложение № 28

Кто такой Эммануил Сведенборг

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

Сведенборг, Эммануил

Эммануил Сведенборг (Emanuel Swedenborg, урождённый Эммануил Сведберг, Emanuel Swedberg; 29 января 1688, Стокгольм – 29 марта 1772, Лондон) – шведский учёный-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ[287], изобретатель.

Занимался космологией, механикой, математикой, анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией, геологией, горным делом и химией. Автор трудов по обработке металлов. Считается родоначальником таких дисциплин, как минералогия и физиология мозга.

Духовидец, имевший последователей.

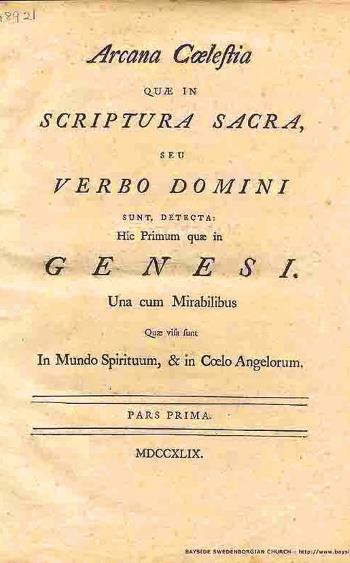

Автор многих сочинений, основное – теософский труд «Небесные тайны» («Arcana Coelestia»; 1749–1756 г. г.), аллегорический комментарий к двум первым книгам «Пятикнижия». Теософия Сведенборга (сведенборгианизм; сведенборгианство) отвергает понятие Божества как отвлечённого начала: Бог вечно имеет свою определённую и существенную форму, которая есть форма человеческого тела. Истинно существующим является Богочеловек, Иисус Христос и Его царство; материи, как самостоятельного бытия, совсем не существует, а независимость материальных явлений от их духовных причин и целей – это лишь обманчивая видимость субъективного происхождения.

Сведенборг различал три области бытия: небеса (мир людей-ангелов), ад (людей-эгоистов) и промежуточный мир духов (умерших людей на распутье между добром и злом)[288].

Биография

Отец Эммануила, Еспер Сведберг, происходил из семьи богатого бергсмана. Он много путешествовал, изучал теологию, а по возвращении домой, в Стокгольм, настолько поразил шведского короля Карла XI своими суждениями относительно религии и морали, что позднее получил степень профессора богословия в Уппсальском университете и должность настоятеля собора, а затем и сан епископа в Скаре®[289].[290]

Эммануил Сведберг[291] окончил философский факультет Уппсальского университета. Изучал физику, астрономию и главные из естественных наук.

Научный период

В 1715 году Сведенборг возвращается в Швецию, где посвящает последующие двадцать лет своей жизни естественным наукам, а также инженерным проектам. Первым шагом была его встреча с королём Карлом XII, в городе Лунд в 1716 году, при которой также присутствовал шведский изобретатель Кристофер Польхем. Сведенборг сочетал в себе таланты превосходного учёного (причём многопрофильного, в его арсенале – минералогия, геодезия, металлургия, анатомия, экономика, космология и ещё с десяток дисциплин) и философствующего теолога. Возможно, что именно удивительная широта интересов, тонкое чувство взаимосвязи различных вещей и явлений, помогли ему совершить прорыв к «тайному знанию». Поворот произошёл, когда Сведенборгу было 56 лет; в один из апрельских вечеров он, по собственным заверениям, пережил встречу с Господом, который благословил его будущие деяния.

Arcana Coelestia, первое издание (1749), титульный лист

Сведенборга называют[292] создателем первого в мире учебника по металлургии («De Ferro», 1734).

Теологический период

1744 по 1772 годы – период духовного перелома и служения.

«Журнал снов»

В 1744 году Сведенборг совершает путешествие в Нидерланды, во время которого начинает видеть странные сны. Следует отметить, что в большинстве своих путешествий Сведенборг брал с собой путевой журнал, который вёл в ходе путешествий. Местонахождение этого журнала долгое время было неизвестно, однако в 1850 г. он был обнаружен в Королевской Библиотеке и был опубликован под названием «Dromboken» («Журнал снов») в 1859 г.

6 апреля 1744 года он был, по его словам, удостоен посещения Господом Иисусом Христом. Он писал:

«В эту же ночь открылся и мой внутренний взор, так что я получил возможность видеть обитателей мира духов, небеса и ад, и, благодаря этому, множество скрытых аспектов бытия. После этого я совершенно оставил мои занятия в земных науках и посвятил себя исключительно духовным постижениям, и Господь Сам руководил моими записями об этом»[293].

После этого занимался написанием теологических сочинений, в основном комментариев к Библии (до 40 томов).

Видения и духовные опытыСведенборг утверждал, что был в психическом контакте с жителями других планет. Джон Гордон Мелтон отмечает, что планетарный тур Сведенборга скорее всего остановился на Сатурне, самой дальней планете, известной в ту эпоху[294].[295]

Комментарии к Библии и другие труды

Библию Сведенборг трактует с позиций аллегорического или «духовного смысла» (лат. Senses Spiritualis). Например, Красное Море, через которое Моисей перевёл свой народ, Сведенборг называет аллегорией ада (AR 399), а Египет – природного начала (AR 503).

Научные убеждения

В своём труде «О небесах, о мире духов и об аде», Сведенборг выдвинул версию посмертного существования, которая ему дана, как он заверял, что называется, «из первых рук». В книге говорится о том, что внешний облик ангела не отличается от человеческого. Более того, всё, что есть на небесах, соответствует тому, что есть у людей. При этом человек сохраняет все свои привычки, склонности и любимые занятия, на основании которых отправляется в ту или иную область потусторонней реальности. И ад создают сами люди собственными дурными мыслями, делами и манерами.

Космогоническая гипотеза Сведенборга о происхождении мира (1732) была замечательна как наиболее разработанная из построенных не на законе притяжения. Сведенборг исходил из вихревой теории Декарта и в своих «Principia rerum naturalium» (отдел «de Chao Universal solis et planetarum») так излагал происхождение мира: вследствие давления мировой материи местами появляются довольно плотные агломераты (зародыши звёзд), а в них – вследствие присущей частицам материи наклонности двигаться по спиралям – образуются вихри. Эти вихри захватывают частицы материи иного порядка, и из них формируется нечто вроде шаровой тёмной корки, вращающейся около уже сияющего центра – солнца. Вследствие центробежной силы эта корка становится тоньше, наконец лопается, из её осколков образуется кольцо около солнца, оно в свою очередь разрывается на части, которые и дают начало планетам[296].

Духовидение и теология

Свои видения он называет MEMORABLE («памятными событиями»), После смерти у людей пробуждается сознание в третий день уже в духовном теле (corpore spiritual!).

Сведенборг утверждал, что способен общаться с духами умерших людей, причём в пользу его слов имеются разнообразные свидетельства. Во всяком случае, он подчас знал такие факты, которые никому, кроме самых близких родственников усопшего, известны не были. Сведенборг прославился случаем, происшедшим 19 июля 1759 года, когда во время званого обеда в Гётеборге с ужасом поведал окружающим о страшном пожаре, который начался в Стокгольме и вплотную приблизился к его дому. Как вскоре было установлено, бедствие, и впрямь охватившее шведскую столицу, развивалось согласно описанию Сведенборга.

Сведенборг различает духовное (Spirituale) и природное (Naturale) начало. Помимо нашего природного мира существует «духовный мир» (Mundus Spirituum), который расположен между Небом (Caelum) и Адом (Infemum – AR 552). Иногда Сведенборг следует иной классификации, согласно которой «духовное царство» (Regnum Spiritual) совместно с «небесным царством» (Regnum Caeleste) составляет «универсум неба» (Universum Caelum). В целом грань между духовным и небесным весьма тонка.

Духовный мир

В духовный мир человек попадает на третий день после смерти, превращаясь в духовного человека (spirituals homo). В духовном мире у человека духовное тело. В том мире он вступает в различные сообщества (Collegia), живёт в тростниковых хижинах (casis, domunculas) и работает за еду (очевидно духовную еду – Э. К.). Здесь существует и голод, и усталость. Помимо духовных людей в духовном мире обитают ангелы, которые выполняют роль стражей. Во время одного из мистических путешествий Сведенборг видел в духовном мире море, парусные корабли и плывущих черепах. Часто люди в духовном мире принимают вид животных в соответствии со своим характером. Добрые становятся голубями (columbae) и овцами; заблудшие – совами и летучими мышами; злодеи – крокодилами и василисками; суровые верующие – козлами и драконами; а некоторые богословы – огненными змеями (AR 601). Сведенборг отвергал параллель между духовным миром и Чистилищем. Оба находятся между адом и небом, однако из духовного мира нельзя искупить людей посредством католических богослужений, равно как нет в духовном мире и мучений (AR 784).

Сведенборг описал, что в 1757 году в духовном мире произошёл Последний Суд (Ultimum Judicium), для очищения от демонов (AR 865).

Ад

Ад он делит на два царства: дьявольское (Regnum Diabolicum) и сатанинское (Regnum Satanicum). В целом ад представляется Сведенборгу совокупностью пещер, которые одновременно являются мастерскими (Ergastulis). В аду духи сохранят способность заводить семьи. Поселяясь в аду, люди превращаются в сатанов и дьяволов (diaboli), которые «в небесном свете» (in luce Caeli) выглядят обугленными трупами и чудовищами (monstra). Примечательными обитателями ада являются пигмеи (pygmei), которые обозначены в Библии под именем саранчи (AR 424), а также сатиры (satyri), приапы (AR 655) и плутоны (AR 752). Помимо прочего в аду среди дьяволов Сведенборг увидел Макиавелли и иезуитов (AR 578).

Небо

На небе располагается Божественная Сфера (Sphaera Divina).

Также существует градация небес (не меньше трёх). Ангелы третьего неба выглядят младенцами. Также третье Небо называется небом Божественной Любви (Divino Amore), а второе – небом Божественной Мудрости (Divina Sapientia). Третье небо красного цвета, второе-лазурного (caeruleo), а последнее (ultimo Caelo) – белого (candido) цвета (AR 566). Встречается и иная классификация. Сведенборг говорит о южном (meridie Caeli) и восточном небе (oriente Caeli), которые воплощают, соответственно, мудрость и любовь Бога (AR 875). Впрочем, красный (purpurea) цвет одежд восточного ангела и гиацинтовый – южного позволяют отождествить их с ангелами третьего и второго неба. Особенностью учения Сведенборга является отрицание вечности небес. Помимо прочего он упоминает о древних и новых небесах (AR 876).

Нередко ангелы перемещаются на колесницах (Currus), запряжённых белыми конями. Встречается различение ангелов на небесных (caelestes или высшего неба), духовных (spirituales или среднего неба) и природных (spirituales naturales – последнего неба). При этом высшему небу соответствует эфирная атмосфера (atmosphaera aetherea), среднему – воздушная (atmosphaera аегеа), а последнему – водная (AR 878).

Во время одного из видений Сведенборг увидел четырёхугольный Храм Мудрости (Templum Sapientiae), в котором осознал третье начало божества – польза (usus).

Антропология

Сведенборг отстаивал идею свободы воли, утверждая, что люди – не статуи. Поэтому именно люди ответственны за то, кем они станут после смерти: небесными ангелами (Angelus Caeli) или ангелами ада (Angelus Inferni). Главной причиной дурного расположения человека Сведенборг называет «адскую любовь» (amor infernalis), которой противостоит «духовная любовь» (amor spiritualis). Любовь есть сущность жизни, от неё производны аффекты (affectiones), восприятия (perceptiones) и мысли (cogitationes). Адская любовь есть любовь к себе (AR 691), тогда как духовная любовь – есть любовь к другому. Милосердие (charitate) есть реализация духовной любви.

Помимо мотивирующей к поступкам любви человек наделён фантазией (visionarium, phantasias), формой которой является вера (fide), если она не подкреплена делами (AR 451). Продуктами этой способности являются призраки (larva) и воображаемые сущности (ens imaginativum rationis). Другой разновидностью фантазии является понимание (Intellectum). Иногда фантазия способна создавать ложные небеса (sicut Caelos), закрывая разум от божественного света (AR 865).

Бог

Сведенборг критикует идею Троицы и встаёт на позиции унитаризма (AR 294). В соответствии с Первой из 10 заповедей он утверждает поклонение Единому Богу (Deus Unus), который есть Благо (Вопит) и Истина (Verum). В нём Бытие (Esse) и Сущность (Essentia) совпадают. Не забывает Сведенборг и об имени Бога Иегова (Jehovah), также встречаются имена Создатель (Creator), Спаситель (Salvator) и Преобразователь (Reformator).

Цвет

Интересно учение Сведенборга о цвете. Главными цветами в духовном мире он называет белый (albus) и красный (ruber). Это цвета ангелов, которые, соответственно, пребывают в истине и любви. Цветом духовного мира является голубой (cyan), а природного – изумрудный (smaragd). Чёрный цвет (nigri) – первый цвет ада. Другим адским цветом является рыжий (rufum) или «адский красный» (rubrum infernale).