Полная версия:

Воспоминания века

Ближе к мельнице стоял небольшой белый домик (как украинские мазанки), занимаемый главным механиком фабрики Ваксманом. Единственная его дочка Сара часто приходила к нам с Тамарой в гости, но, почему-то, мы ее не очень жаловали и не стремились теснее привлечь в нашу компанию.

Мне вполне было хорошо проводить время с Тамарой и Ласей или с кем-то одним из них.

Ближе к 30-м годам, нет, вернее к концу 20-х годов, Миша Лазарев появился в Москве, он учился то ли в техникуме, то ли в институте. Бывал у нас на Брюсовском в гостях, но дальше все связи с ними оборвались.

Была в Сураже еще одна знакомая семья Кранфусов с двумя мальчиками: Севой, примерно на год старше меня, и Ромой, на 3 года старше меня. Их дом стоял на окраине города, мама смотрела за детьми и вела домашнее хозяйство, папа был, наверное, состоятельным человеком – торговал мукой. Когда мы с Ласей и нашими мамами провели лето 1929 года в Сураже (об этом я расскажу позже), мы ходили к Кранфусам в гости. К сожалению их семью постигло обычное для многих горе, отец был куда-то выслан, дети в поисках своего будущего, тоже покинули Сураж, оставив там только мать.

В заключение надо поведать еще об одной, очень близкой моим родителям, а позднее и нам с Валей, семье – о Рашкесах.

Глава семьи Минна Яковлевна или как мы с Валей ее потом звали тетя Минна, была приятная и приветливая женщина, рано потерявшая мужа, умершего от туберкулеза, оставшаяся с тремя детьми: старшая дочь красавица Люба, вторая дочь Надя и младший сын Фима. На что, т. е. на какие заработки жила эта семья в Сураже, я, конечно, не знал. А когда стал старше, и очень о многом мог узнать от мамы и папы, пока они были живы, увы, не интересовался этим. Как я жалею сейчас об этом, как корю себя за такое равнодушие к близким мне людям! Но, вероятно, способствовало этому во многом все наше советское прошлое, наше воспитание и государственно-партийная идеология, которая учила нас, что прошлое – это и есть только прошлое, а ваша жизнь, ваши цели и устремления – светлое будущее, к которому идет вся страна.

Мне кажется, что Люба работала на фабрике кем-то в фабричном управлении, а Фима, который был красивым и сильным мальчиком, к концу нашего проживания в Сураже, работал в кузнице тоже на фабрике.

Рашкесы часто бывали у нас, а мы ходили к ним. И у них был свой маленький домик в центре города с садом, покрытым зеленой травой, в конце которого стоял дом. По приезду в Сураж в 1929 году, хотя Рашкесы вслед за нами в 1922 году перебрались в Ленинград, я все же попытался найти их дом, хотел проверить свои детские воспоминания, но так и не нашел его.

Почему у нас с Валей много лет продолжались самые теплые, дружеские отношения с Рашкесами, я скажу, когда буду писать о послевоенной нашей работе и семейной жизни.

Прежде чем вернуться к нашим детским делам, хочу, вернее надо, поведать еще о тех, кто имел определенное отношение ко мне в Сураже, с кем из них жизнь сводила и дальше в Москве.

Я уже упомянул о младшем брате мамы дяде Давиде. Будучи юношей, когда началась первая империалистическая война с кайзеровской Германией, дядя, как и многие другие из патриотически настроенной молодежи, записался добровольцем в армию и был после короткого обучения направлен на фронт, где вскоре попал в плен. Вот и здесь моя невнимательность к жизни родных привела к тому, что я совершенно не представляю как это случилось, где он был в плену, в каких условиях и т. п.

Наверное, в 1917 году, еще до падения царя Николая Второго, до окончания войны с Германией, дяде Давиду удалось бежать из плена и добраться до нас в Сураже. Для меня не было большего удовольствия, как рано утром, не одеваясь, бежать в столовую, где была постель дяди, забираться к нему и слушать много-много раз историю его побега. Мне это казалось интереснее любых книг или каких-то других рассказов. Причем дядя, спустя много лет, вспоминая об этом, смеясь, говорил, что если он хоть чуть-чуть что-то изменял в своем рассказе, то я обиженно говорил ему: «Зачем ты не так рассказываешь?».

Еще когда я был совсем маленький, к маме, спасаясь от голода, приехала из Кременчуга одна из двух старших сестер тетя Маша. Для меня она казалась совсем старенькой, никаких других впечатлений у меня не осталось. А мама потом любила всем рассказывать, что Маша, как праведная еврейка в жизни не ела свинины. Мои же родители были абсолютно не религиозны, никаких еврейских обрядов не соблюдали, в доме всегда говорили только на русском. Лишь если надо было маме с папой поговорить так, чтобы я с Леной их не поняли, они могли перейти на еврейский жаргон. (это далеко не тот язык, на котором говорят образованные евреи или в Израиле). Поэтому на обед у нас могла быть и свинина, и тетя Маша каждый раз хвалила маму и говорила, какое вкусное мясо мама умеет выбрать на базаре. («А гешмакте биткес» – в переводе «А какие вкусные битки (котлеты)», – говорила тетя Маша).

Прожила она у нас, наверное, год или полтора, что было дальше – не знаю. Примерно в 1918 году или 1919 году, после смерти жены, и также спасаясь от голода, к нам в Сураж приехали из Мариуполя старший мамин брат дядя Моисей Луговской с тремя сыновьями – Изей, Сеней и Осей. Младшему Осе было тогда 8—9 лет, а Сене и Изе может быть 10 и 12 соответственно. Еще позднее к нам приехал старший сын дяди Моисея – Абраша (в последствии он изменил имя на Михаил). Миша был самым красивым и умным из братьев, да еще он был настоящим матросом, служил на Балфлоте, сильный высокий парень. Постепенно все, кроме младшего Оси, были устроены работать на фабрику.

Дядя Моисей привез с собой большой мешок Мариупольской таранки и необыкновенно вкусной копченой рыбы, которая звалась «рыбец», это забыть было невозможно, и какое-то время эта рыба была для меня и для Лены лучшим лакомством.

Ося был нам с Леной очень близок, мы с ним особенно сдружились. Приведу два эпизода, связанные с ним:

Часть бумаги, выпускаемой на фабрике, изготовлялась из бумажной макулатуры. Мимо нашего садика частенько проходили обозы, с телегами груженными макулатурой, и хотя на отсутствие книг в доме нельзя было жаловаться, мне с Тамарой, Лене с Лелей и Осе очень нравилось копаться в старых газетах, журналах, книжках на фабричном дворе. Мы находили там такие интересные книги с картинками, цветными рисунками, а то, что они старые или порванные, нас не трогало. Около склада обычно стояли подводы или сани, запряженные лошадьми. Лошадей мы не боялись и проходили около них, а если они мешали входу в склад, могли и пролезть у них под брюхом или под головой. В одном из таких походов я шел первым, за мной Ося, и какая-то лошадь вдруг схватила меня сзади за свитер на шее зубами. Я не успел даже испугаться, боли тоже особой не было, а Ося схватил меня за свитер и оттащил от лошади. До этого случая родители не поощряли наши походы за книгами, боялись, что мы можем подхватить какую-нибудь заразу, а узнав, что со мной случилось, категорически запретили нам ходить на склад. Этот запрет мы не нарушали.

Среди обрывков книг я прочел как-то два рассказа, первый о зверьке и змеях. Змеи хотели убить людей, а зверек их спас. А второй о том, почему у слоненка появился хобот, его крокодил тянул за нос. Это было так интересно, что я запомнил эти два рассказа. А в Москве, уже будучи школьником, читая Киплинга, нашел рассказ «Рики-тики-тави» и сказку «Как у слоненка вырос хобот» и вспомнил, что читал их будучи маленьким в Сураже.

Второй эпизод, связанный с Осей – велосипед. Незадолго до отъезда в Москву Лене подарили настоящий женский велосипед. Лена и Ося быстро научились кататься и по очереди ездили в садике, в парке, по лугу, но всегда около дома. Осе показалось, что так уже кататься скучно, и он выехал на улицу и поехал по направлению к мельнице. Ехавшие навстречу лошади, что везли что-то на фабрику, никогда такого «зверя», как человека на велосипеде, не видели, испугались, начали биться в упряжке, какие-то повозки перевернулись. Ося тоже испугался, упал, очень сильно разбился, а велосипед починил потом вызванный папой фабричный умелец.

Вообще я не помню, чтобы в Сураже я видел у кого-то велосипед, а автомобиль мы видели всего два раза – власти губернские приезжали на фабрику.

Хочу вспомнить о самом для нас интересном, о наших детских играх. Сначала о зимних.

Зимой, конечно, у нас развлечений было куда меньше, чем летом. Коньков или лыж не было ни у нас, ни у других наших друзей. Остались в памяти прогулки пешком по замерзшей Ипути на маленькие островки, по заливчикам. Все было так красиво и всегда все казалось чем-то новым, неизвестным. Обычно ходили Лена, Леля и я с Тамарой. Летом взрослые изредка брали лодки и катались по реке, высаживая нас на островках. Мы всегда были рады таким прогулкам, но зимой эти же места казались нам совсем иными, новыми и более красивыми.

Но чаще всего в хорошую погоду Лена с Лелей, как старшие, брали санки, я с Тамарой или Ласей шли за ними. Катание проходило на длинном и достаточно крутом спуске около плотины. Санки были шикарные, железные, но легкие, полозья отличные, и сделаны наподобие взрослых саней, но не деревенских, а городских. На передней скамеечке (для кучера у взрослых) садились младшие, на задней – Лена с Лелей. Мчались с горки быстро, далеко, выезжая на самую речку. Домой возвращались только когда замерзали или хотели есть.

Но однажды, мне очень не повезло, сани налетели на водовозку, что шла поперек спуска на плотину, и при этом столкновении я сильно ушиб руку о деревянную бочку с водой. Кое-как добрались домой, потом доктор назначил компрессы с холодной водой и еще что-то. В ту зиму мне пришлось отказаться от санок.

Пожалуй, о зиме больше ничего не вспомню. Другое дело лето.

Наша троица – Тамара, Лася и я – могла часами бродить по лугу за домом, открывая что-то неизвестное, то собирая там желуди (на плане я даже показал одинокий огромный дуб IX при входе на луг), то какие-то палки для копий или луков, или красивые камешки, ловили в лужах после дождя лягушек, бегали, да нам все было интересно и весело. Бегали мы и по фабричному парку, и там нам было чем заняться, прятаться на сцене, в зарослях ельника на берегу реки, или бегая вперегонки по дорожкам. И луг, и фабричный парк нам казались огромными, мы всегда находили там что-то новое для игр. На плане, на ближайшем к дому углу парка, я показал под номером X дерево-крепость. Это было высокое, с большими частыми и раскидистыми ветками старое дерево, не то верба, не то каштан, не помню, и, главное, ветки начинались около самой земли. Влезать на дерево на самый верх было так удобно. Потом на некоторые ветки мы наложили доски, чтобы было удобно сидеть, можно было даже лечь. Часами мы сидели на дереве, воображая себя в крепости или прячась от «врагов» или грызя семечки. Семечки подсолнуха нам приносил Лася. Были у нас и белые семечки от тыкв со своего огорода. Я и сейчас мысленно вижу, как в хороший осенний день на крыше одного из сараев во дворе лежат и сохнут огромные желтые и желто-зеленые тыквы. Что с тыквами делали кроме извлечения семечек, я не знаю, может быть шли на корм коровам, может и на кухню.

Еще одно любимое место – крыша дома. Залезали туда по решетке для дикого винограда. (см. план, крыльцо 1 и решетка 2), что вызывало большое беспокойство взрослых, т. к. решетка была старая деревянная и иногда отдельные ее звенья ломались даже от нашего маленького веса. Окончательно нам запретили лазать на крышу после того, как мы с Тамарой затащили туда пришедших в гости Рому и Севу Кранфусов. Сева решил обследовать чердачное окно, оттуда вылетело несколько ос и так искусали его, что он чуть не упал с крыши. Руки и лицо у него распухли и болели, гости срочно отправились домой.

А на ледник мы любили забираться потому, что там было уединенно и уютно. Можно было придумывать какие-то истории. Мы разгребали солому, добирались до льда и сосали холодные отломленные кусочки, в жару это казалось нам вкусным и приятным.

На большой ровной площадке земли перед домом Лазаревых – Луговских (на плане прямоугольник III) было излюбленное место для игры в склеп (в Москве это называлось «Чижик»), в «классы» и, главное, в крокет. В крокет с нами играли иногда и более взрослые дети и даже взрослые. Еще играли часто в серсо. Больших мячей для футбола или волейбола не было, да мы не видели и не знали, что есть такие игры. Никто не знал и про городки.

Вероятно, наши дети, и уж внуки и правнуки наверняка не знают игру в серсо, а тем более в крокет.

Для игры в серсо имелись деревянные, легкие, красиво окрашенные колечки, диаметром, пожалуй, порядка 25—30 см, и палочки длинной 50—70 см с поперечной палочкой на одном из концов, который брался в руку, а поперечина ограничивала расположение колечка, одеваемого на палочку. Играющие становились на некотором расстоянии друг от друга, и взмахом руки с кольцом на полочке надо было это кольцо правильно послать в сторону другого играющего, а тот своей пустой палочкой поймать летящее колечко. Кто больше поймает колец, тот и выигрывает.

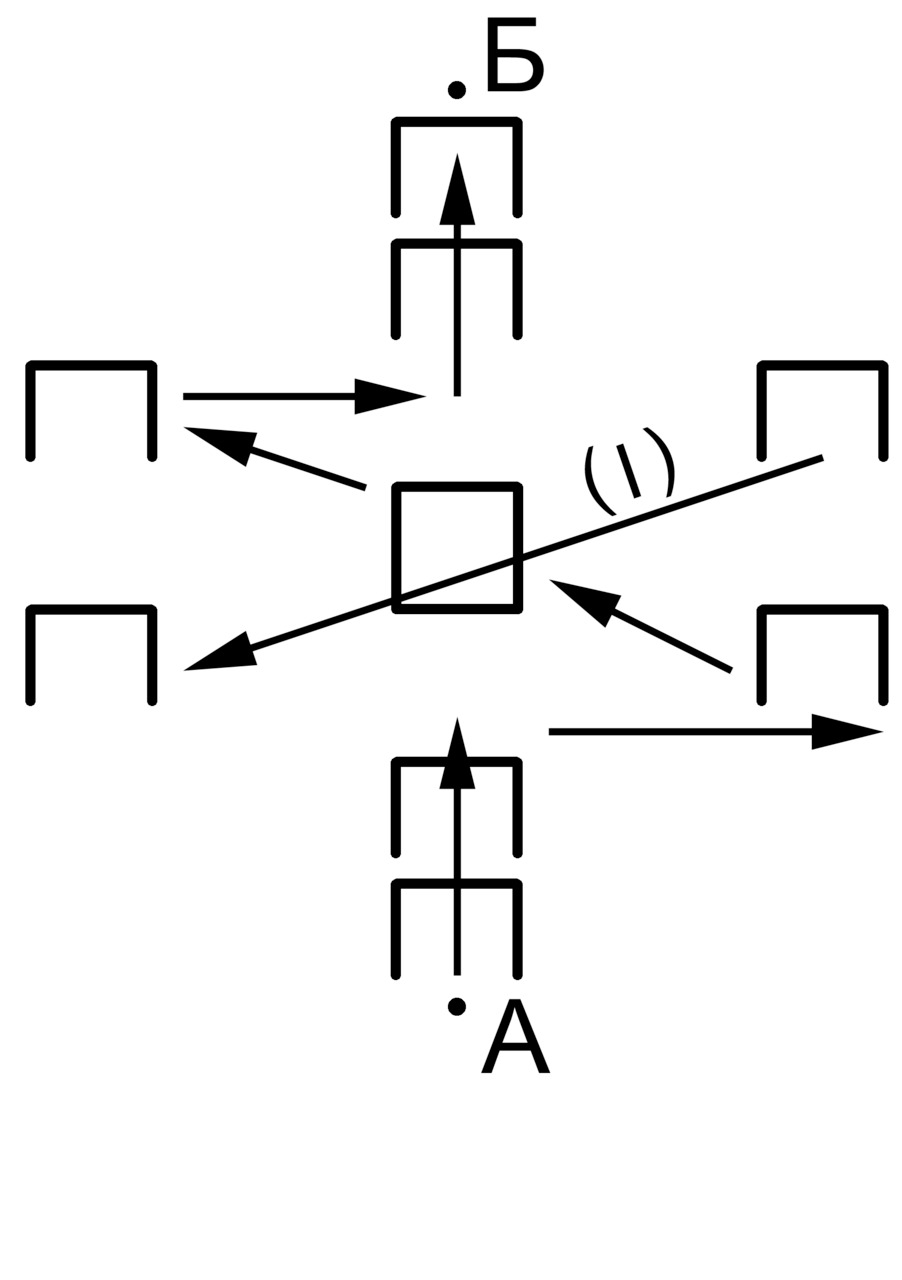

Для игры в крокет имелся покупной набор деревянных полированных и раскрашенных молотков, крепких проволочных дужек. Собственно, молоток был цилиндрическим, диаметром, наверное, 8—10 см, длиной 18—20 см и круглой тонкой ручкой длиной что-то порядка метра. Его нужно было держать двумя руками в вертикальном положении перпендикулярно земле. Дужки П—образные, высотой 25 см и шириной 20 см.

Для игры очерчивалась определенных размеров площадка, обязательно очень ровная, чтобы шары сами не катились и не перемещались по ней. На нужном расстоянии размещались дужки, которые частично забивались в землю, играющие разбивались на команды, ходили по очереди. По определенным правилам надо было пройти постепенно, т. е. провести свой шар, ударяя в него молотком, через все дужки и закончить ударом о фок, который тоже был вбит в землю.

Схема площадки для игры в крокет

Так, доведя свой шар от фока А до фока Б, и пройдя через дужки-ворота и трудную, поставленную в центре «мышеловку» из 2-х перекрещивающихся ворот, надо было вернуться обратно, частично через те же дужки, но уже по другому краю площадки по стрелке (1). Ход – это удар по шару.

Иногда, чтобы занять правильную позицию перед нужными воротами, приходилось использовать несколько ходов-ударов, также можно было бить по шару противника и ударом от этого столкновения согнать его шар с выгодной позиции и тем самым помешать пройти очередные ворота, словом в игре было много правил, тонкостей и вариантов действий. Я пишу так подробно о крокете потому, чтобы показать, насколько сильно игра врезалась в детскую память. После Суража мы нигде больше крокета не видели, ни летом, когда жили на дачах, ни уже в послевоенные годы в домах отдыха или пансионатах.

Ну, а «склёп» или «чижик» – игра простейшая, хотя оказалось, что наши правнуки Ваня и Саша ее не знают. Для игры нужна только удобная палка и сам «склёп» – с двух сторон заостренный кусок ветки, длиной сантиметров 20 и диаметром 2—3 см. Палкой ударяют по кончику лежащего на земле «склёпа», он подлетает вверх и надо суметь вторично ударить по нему палкой, чтобы отбить как можно дальше. По определенным правилам, одни игроки отбивают «склёп» от начального, очерченного на земле квадрата, а тот, кто ведет, должен с места падения «склёпа» кинуть его и попасть в квадрат.

Наверное, за год или два до отъезда из Суража, мы много времени проводили в нашем садике. Старшие дети построили из досок, жердей и веток шалаш, что-то было настелено на землю. Все забирались в шалаш и дружно пели революционные песни. Откуда мы их узнавали, слова и мотив? Радио не было, от взрослых? Но пели долго, с упоением, не важно есть ли голос или слух. Главное – нам нравилось. Вот некоторые отрывки из песен:

Бедняк и рабочийВставай, поднимайся.Бросай свое делоВ поход собирайся.Смело мы в бой пойдемЗа власть СоветовИ как один умремВ борьбе за это.Еще одна любимая песня о гибели отряда за революцию. Это уже тема гражданской войны:

Под тяжким разрывом гремучих гранатОтряд коммунаров сражался.Под натиском белых наемных солдатВ засаду жестоко попался.Далее пленных красных заставляют перейти на сторону белых, те отказываются, их заставляют рыть для себя же яму – братскую могилу. Навстречу им вышел старик генерал:

Спасибо за вашу работу.Вы землю просили, я землю вам дал,А волю на небе найдетеПоследний куплет звучал примерно так:

Мы сами копали могилу своюГотова глубокая яма.Пред нею стоим мы на самом краю,Стреляйте смелее и прямо.Много пели мы и о каком-то защитнике бедняков атамане Чуркине, но, кроме последнего куплета, ничего больше не помню, хотя песня была трогательная и длинная:

Носилки не простыеИз ружей сложены,А поперек стальныеМечи положены.На них лежит сам Чуркин,Сам Чуркин атаман…Сейчас, когда так много и молодых, и старых людей обращаются к Богу, к старым традициям и обрядам, я абсолютно не готов к тому, чтобы верить в приметы, загробную жизнь, гадания и т. п. Не верю и в существование некоей высшей силы или в Бога. Уж так повелось у нас в доме, до самых последних лет жизни родителей. По-моему, покойная Лена в этом отношении полностью походила на меня. Правда, когда я был достаточно маленьким, ну около 5-ти лет, Мария Ивановна пыталась меня учить молиться вечером перед сном. Я становился в своей кроватке, в ночной рубашке на коленки, как-то складывал руки и говорил что-то о здоровье для мамы, папы, Лены, родных и мог обращаться к Богу со своими пожеланиями. Например, так: «Пошли мне Боже…» А что мне было желать? Вроде все уже было и так, а не хватало одного – вожжей, как у кучера Ивана, чтобы играть в лошадки по настоящему, а не с веревочкой. Какое-то время утром я просыпался с надеждой, что обнаружу на кровати вожделенные вожжи, а их все не было и не было. И я перестал молиться, а Мария Ивановна перестала заставлять меня молиться, может, родители ей что-нибудь сказали, но эти слабые попытки религиозного воспитания больше не повторялись.

Оглядываясь на прошлые годы в Сураже, я задаю себе вопрос, который остается и теперь без ясного ответа. Почему мы с Леной, живя в такой близости с природой – река, луг, сад, парк, огород и домашняя живность, так были, в тоже время, далеки от всего этого. Рыбу не ловили, плавать не умели, грибы и ягоды в лесу не собирали, цветы не выращивали, своих грядочек не имели. Даже кошки в доме не было. Одно время кто-то подарил нам маленького хорошенького фокстерьера Тобика, и то он быстро куда-то исчез (мы о нем очень горевали). Получилось, что живем как в деревне, а по духу и образу жизни истинные горожане.

Суражский период жизни подходит к концу. Но еще несколько эпизодов того времени, не обязательно в соответствии с хронологией, я напишу.

Крайне редко, для меня и Тамары как огромный праздник, отец Тамары Юлий Григорьевич доставал из шкафа маленький паровоз, несколько вагончиков, собирал рельсы. В топку паровоза клались палочки, щепки и поджигались, а в котел заливалась вода, и пар приводил в движение состав. Для нас это было чудом и праздником.

В городе исчезла соль. Дядю Давида с группой рабочих фабрика направляет в Крым за солью для работников фабрики. Дяди не было две или три недели, все мы в беспокойстве спрашивали у взрослых, где же дядя. Наконец, вместе с вагоном соли все благополучно возвратились.

На главной улице городка, примерно в полукилометре от церкви, находилось большое нежилое здание местного Совета депутатов – народный дом или как все его называют Нардом. Власти устраивают лотерею с платными билетами и большим количеством каких-то выигрышей. А главный выигрыш – очаровательный жеребенок. Нам с Леной купили много билетов, мы даже что-то выиграли. Но главный приз не получили. Недовольные ушли домой. Уже в Москве дядя Давид, член комиссии по проведению лотереи, сказал, что билета, на который можно было выиграть жеребенка, и не было! Это была приманка, но с благородной целью собрать больше денег, которые потом были переданы в фонд помощи голодающему населению.

Около Нардома, рядом на поперечной улице было расположено здание бывшей гимназии, теперь городской школы. На большом дворе дети могли попробовать свои силы на так называемых «гигантских шагах». Если кто не знает, что это такое, так это некоторое подобие карусели, надо было одну ногу продеть в петлю каната, прикрепленного к столбу. Столб вращается, если начать бежать на некотором расстоянии от него. После хорошего разгона, бежавший подпрыгивал кверху, повисал на канате и совершал плавный полет-прыжок. Я просил, чтобы мне дали попробовать прокатиться на этих шагах, но безуспешно, не позволяли. Так «гигантские шаги» остались навсегда только мечтой.

Мама мне когда-то говорила, что одно из моих самых первых слов в детстве было «блебабо», что означало, что я прошу кусочек селедки.

С кем-то бегаем по фабричному парку. В ельнике густом и колючем на берегу реки залезаем под маленькие елочки и находим 5—6 грибов. Оказывается, это боровики, суражское название белых. Единственный случай сбора грибов, и то случайный.

Мы с Леной приходим в конюшню, и нам говорят, что вот та маленькая лошадка наша. Будем ли мы сами ее запрягать и ездить в коляске или верхом, сейчас сказать не могу, но помню, что такому царскому подарку мы были безумно рады. Через некоторое время папа говорит нам, что лошадки больше нет, она заболела самой опасной болезнью – сапом.

Каждое воскресенье, в случае хорошей летней погоды, в фабричном парке на сцене бывают танцы, и играет духовой оркестр. Мы с Леной уже в постели, но окна раскрыты, музыка хорошо слышна, под нее хорошо засыпается. Наверное, поэтому на всю жизнь полюбил духовые оркестры.

Может быть, в последнее суражское лето 1922 года впервые привозят кинофильм о Спартаке. Лена с родителями уходят, меня оставляют под чьим-то присмотром дома. Я лежу в кроватке и от обиды долго не засыпаю и плачу.

Первый раз попадаю в кино только в Москве. Недалеко от нас на углу Б. Никитской небольшой кинотеатр «Унион». С папой или с дядей Давидом я смотрю американский фильм с Гарри Пилем (потом узнал, что это знаменитый актер) «Всадник без головы». Это, наверное, уже весна 1923 года, к тому времени эту книгу я уже прочел. Оказалось, что только название соответствует знаменитому роману Майна Рида. Какие-то таинственные действия и приключения происходят в цирке. Все равно впечатление и удовольствие огромное, хотя содержание фильма в целом в полном тумане.

Сураж весьма еврейский городок по количеству жителей евреев. Кажется, где-то была помимо церкви и синагога.

Воспоминание, связанное с Ласей Роднянским. Мы сидим на широком подоконнике в его доме, окно выходит на базарную площадь. Нам купили стакан семечек. Сначала мы долго делим семечки на две равные части, не только по количеству, но и по качеству и даже внешнему виду. Это нудное занятие, тем не менее, нам нравится и не тяготит нас. Потом щелкаем семечки, шелуху выбрасываем на улицу, но так, чтобы не попасть в прохожих. Лася разучил песню, научил и меня, и вот мы поем «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Потом начинаем несколько раз скандировать на всю жизнь запомнившийся перл:

Барышня, позвольтеВас побеспокоить —Один поцелуйчикСколько будет стоить?Живя рядом с фабрикой нас, конечно, водили несколько раз по цехам. Я смутно помню, что мы видели огромные котлы с горячей водой, в которых варилась целлюлоза, и длинную-длинную бумагоделательную машину с множеством крутящихся валиков и валов. С одного конца на эти валы поступала уже сгущенная масса, и на другом конце выползал бесконечно длинный бумажный лист, наматывающийся на огромный рулон.

В однотомном Советском энциклопедическом словаре 1988 года выпуска вчера прочел: «Сураж, город (с 1781 года) в Брянской области, на реке Ипуть. Железнодорожная станция. Фабрика технического картона, пищевые предприятия». Значит и к Суражу подвели железную дорогу, а фабрика, хотя и поменяла профиль с бумаги на картон, но существует и до сих пор. Сохранился ли наш дом?

Последние впечатления о Сураже. Мама со мной и Эсфирь Лазаревна с Ласей провели август 1929 года в Сураже. Один, а может быть с Ласей, я пару раз ходил посмотреть места моего детства. Все сохранилось без изменений, и наш дом тоже. Внутрь я не заходил. Побывал на лугу за домом, прошел по площадке, где мы так много играли, зашел в фабричный парк, обойдя наш сад, подошел к фабрике. Но все, что казалось большим, огромным, загадочным в детстве, в мои 15 лет показалось как бы в несколько раз меньше, «съеженным». Это было прямо потрясение, какое-то удивительное чувство чего-то необычного и странного – дом не такой уж высокий и громадный, парк, луг, все расстояния – все казалось меньше.

В конце лета, может быть в сентябре 1922 года, мы уже были в Москве в Камергерском переулке у Этингеров. С Суражом было закончено.

И все-таки, все-таки. Перед смертью дядя Давид сказал мне: «Больше всего мне теперь хотелось бы увидеть Кременчуг, там, где я был ребенком». Теперь я его очень хорошо понимаю…