Полная версия:

Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

Тезис о том, что советский идеологический язык моносемичен, можно найти и в более ранних публикациях периода позднего социализма. Например, «Краткий словарь политических, экономических и технических терминов»154, выпущенный тиражом 150 тысяч экземпляров в 1962 году и предназначавшийся «молодому читателю, комсомольскому пропагандисту, агитатору, журналисту и всем, кто занимается политическим самообразованием», предлагал список из 500 самых важных слов и словосочетаний советского политического языка, давая сугубо моносемичные определения этих терминов. В отличие от большинства словарей, которые перечисляют различные смыслы того или иного слова или словосочетания, предлагая примеры их использования, этот словарь приписывает каждому термину и выражению лишь один, уникальный, не зависящий от контекста смысл, который якобы известен заранее, полностью и до мельчайших подробностей. Для примера приведем несколько терминов и выражений на букву «А», которые, согласно словарю, в современном русском языке несут узкий, конкретный, «идеологически связанный» смысл:

понятие абсентеизм определяется в словаре как «массовое уклонение избирателей буржуазных стран от участия в парламентских и иных выборах, одна из форм проявления недоверия трудящихся антинародному буржуазному государству и его органам власти»;

агрессия определяется как «нападение одного или нескольких империалистических государств на другую страну или страны для захвата их территории, политического или экономического подчинения и порабощения их народов. Для империализма, отмечает Программа КПСС, агрессивные войны – обычный метод разрешения международных споров»;

анархизм определяется как «реакционное, враждебное марксизму-ленинизму мелкобуржуазное политическое течение, сложившееся в 40—60-х годах прошлого века в Европе»;

и, наконец, антикоммунизм определяется как «главное идейно-политическое оружие империализма в современную эпоху, отражающее крайнюю степень деградации буржуазной идеологии».

Тот факт, что смысл этих стандартных терминов советского политического языка был, согласно словарю, полностью известен и неизменен, означал также, что даже длинные словосочетания и выражения теперь могли вести себя как короткие моносемичные термины. Потому список моносемических терминов в словаре включает и множество довольно сложных фраз, таких как «абсолютное обнищание пролетариата»155.

Научные работы и справочники этого периода, подобные тем, что мы описали, вносили свой вклад в процесс нормализации авторитетного дискурса. Постепенно распространилось понимание того, что при точном воспроизводстве формы этого дискурса точность передаваемого идеологического смысла будет обеспечена, а значит, на смысл идеологических текстов можно было обращать меньше внимания, чем на их форму. Как и прежде, в бесчисленных брошюрах для партийных агитаторов, редакторов газет и простых граждан говорилось, что язык политических текстов и речей должен быть точен156. Однако если при Сталине общественное внимание было сфокусировано на нюансах смысла тех или иных формулировок, высказываний и текстов, то теперь предметом внимания стала их форма.

Прагматическая модель языка

Другой справочник по языку, который был издан в 1969 году и назывался «Справочник секретаря первичной партийной организации», критиковал тех секретарей и пропагандистов, которые все еще позволяли себе рассуждать на идеологические темы не языком партийных штампов, а своими собственными словами, что, согласно справочнику, неминуемо приводило их к поверхностному «псевдонаучному» подходу157. В аналогичной брошюре, изданной десятью годами позже, в 1979 году, для региональных политинформаторов, подчеркивалось, что точность языка, на котором они общаются с аудиторией, может быть гарантирована только в том случае, если они воспроизводят на уровне формы «подлинное слово партии», повторяя партийные формулировки и высказывания, а не создавая новые158. Другое пособие, изданное в 1975 году, призывало политинформаторов подходить к своим выступлениям перед публикой творчески. При этом пособие подчеркивало, что творческий подход не должен касаться формы языка – форму политинформатор должен повторять без изменений, а творчески он может подходить лишь к средствам, которыми он эту форму передает: громкости голоса, установлению зрительного контакта с аудиторией, использованию жестов и легкого юмора и так далее159.

В упоминавшейся выше книге Кондакова «Язык газеты», изданной большим тиражом в начале 1941 года (до трансформации авторитетного языка, которую мы описываем), приводилась масса примеров «неверных» языковых формулировок, встречавшихся в речах и документах местных партийных комитетов, и подробно разъяснялось, в чем именно заключались ошибки этих формулировок и как эти ошибки следует обсуждать с читателем. Однако спустя двадцать шесть лет, в 1967 году (после трансформации авторитетного языка), в аналогичной книге Гребнева, «Как делается газета», не только отсутствовали всякие оценки языка местного партийного руководства, но несколько раз подчеркивалось, что газеты обязаны избегать публичного обсуждения неточностей, заключающихся в политических формулировках. Книга приводила пример районной газеты «За новый Север», выходящей в Сыктывкаре, в которой была опубликована полемика газеты с областным комитетом партии по поводу высказываний руководства обкома. Опубликовав эту полемику, разъясняла книга, редактор газеты допустил грубую ошибку – она заключалась не в том, что редактор не согласился с высказываниями обкома, а в том, что он сделал полемику по поводу этих высказываний достоянием читателей. Редактор, естественно, может не соглашаться с точкой зрения парткома, подчеркивала книга, но в таком случае он обязан выступить с критикой на «заседании партийного комитета и, в случае необходимости, обратиться к вышестоящему партийному руководству, вплоть до Центрального Комитета КПСС». При этом он должен постоянно помнить, что подобные обсуждения являются внутренним делом партии и их нельзя выносить на публичное обозрение160.

То, что теперь было важнее воспроизводить точные, стандартные и неизменные формы авторитетного языка, означало, что роль перформативной составляющей этого дискурса повысилась. Подчеркнем еще раз, что первичность формы совсем не означает, что смысл, который авторитетные высказывания могли приобретать в различных контекстах, теперь стал попросту неважен, – напротив, этот смысл теперь оказался открыт для новых, даже непредсказуемых интерпретаций. Авторитетный язык подвергся процессу, который мы назвали перформативным сдвигом (см. главу 1). Если ранее высказывания на авторитетном языке воспринимались согласно «семантической модели» языка, в которой считалось, что смысл каждого высказывания заключен непосредственно «внутри» него (то есть смысл ограничен лингвистической структурой фразы и не зависит от контекста, в котором она употреблена), то теперь высказывания на авторитетном языке рассматривались через призму «прагматической модели» языка, согласно которой считается, что одно и то же высказывание может иметь самые разные, даже противоположные смыслы в зависимости от контекста, в котором оно употреблено, или от того, кто его интерпретирует.

«Прагматическая модель» языка широко используется, например, в юридической практике, когда в контексте судебных слушаний защита и обвинение подчас отстаивают две противоположные интерпретации одного и того же высказывания или документа, связывая их с разными свидетельскими показаниями, уликами, юридическими прецедентами и так далее. То есть защита и обвинение пытаются создать разные контексты, а значит и разные смыслы, для одного и того же высказывания161. В советском случае прагматическая модель авторитетного языка приобрела несколько уникальных черт, поскольку здесь языковая форма авторитетного дискурса подверглась процессу гипернормализации не в каких-то отдельных контекстах, а на уровне всего авторитетного языка.

Итак, при возрастающей нормализации и стандартизации авторитетного языка наиболее важным было сохранить неизменную лингвистическую форму языковых высказываний, уделяя меньше внимания смыслу, который мог в эту форму «вкладываться». Поскольку смысл того или иного партийного высказывания, голосования или речи стал относительно непредсказуем, одни и те же стандартные формулировки теперь могли использоваться для выражения различных политических тезисов. Характерный пример этого приводит Федор Бурлацкий. Член Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслов, отвечавший в политбюро за идеологию, пользовался одними и теми же цитатами из работ Ленина для того, чтобы обосновать различные, подчас даже противоположные идеологические решения. Для этого в личном кабинете Суслова располагалась огромная картотека с короткими цитатами из ленинских работ и выступлений на все случаи жизни. Как-то Бурлацкий показывал Суслову текст очередного программного выступления, и в одном месте Суслов заметил:

«Тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку. <…> Это я сам, сейчас сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил один из ящичков, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит – нет, не та. Другую начнет читать про себя – опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится»162.

Таким образом, используя подходящие цитаты из Ленина, вырванные из контекста, Суслов мог представить любые, даже крутые изменения политического курса как примеры поступательности и неизменности линии партии.

Другой пример приводит советский лингвист Эрик Хан-Пира. На протяжении многих лет средства массовой информации СССР, сообщая о похоронах важных политических деятелей партии и правительства, использовали стандартную формулировку: «похоронен на Красной площади у Кремлевской стены». Это клише повторялось часто и было хорошо знакомо советским людям. Однако в 1960-х годах, из-за нехватки места для захоронений возле Кремлевской стены, позади Мавзолея, останки высокопоставленных лиц стали все чаще кремировать, а урны с прахом устанавливать в нишу, вырубленную непосредственно внутри Кремлевской стены. К этому времени ритуал похорон на Красной площади начали показывать по телевидению, и миллионы советских зрителей могли заметить несоответствие между употребляемой языковой формулировкой, «похоронен на Красной площади у Кремлевской стены», и буквальным смыслом ритуала установления урны в Кремлевскую стену. Обратив внимание на это несоответствие, группа из пятнадцати специалистов Института русского языка Академии наук СССР отправила письмо в ЦК КПСС с предложением заменить устаревшую формулировку на новую, более соответствующую новому ритуалу: «Урна с прахом была установлена в Кремлевской стене». Через несколько недель Институт русского языка получил официальный ответ. Обсудив предложение специалистов по языкознанию, руководство ЦК решило оставить старую формулировку без изменений. Разъяснений этого решения дано не было163. Очевидно, что с точки зрения ЦК было куда важнее оставить форму авторитетной репрезентации знакомой и неизменной, чем изменить ее для того, чтобы более точно описывать изменившуюся реальность.

В новых условиях для большинства советских людей, которым приходилось писать идеологические тексты (выступления на собраниях, личные отчеты, политинформации и так далее), также стало важнее повторять стандартные идеологические формулировки и отрывки прежних текстов без изменений, добавляя в них как можно меньше своего. Порой доходило до комичных ситуаций, когда абсолютное повторение формы было важнее, чем исправление явно абсурдного смысла. Художники Ленинградского комбината живописно-оформительского искусства (КЖОИ), выпускавшего продукцию наглядной агитации и пропаганды для оформления городских пространств и учреждений, вспоминают, что в начале 1980-х годов комбинат получил партийную разнарядку по случаю празднования 7 Ноября: для фасада одного из зданий в центре города было необходимо изготовить длинное полотнище с текстом лозунга, присланного из горкома партии. На этот раз в текст лозунга закралась ошибка: в нем отсутствовало какое-то слово, что делало текст бессмысленным. Художники, заметившие ошибку, не решились сами ее исправить без санкции вышестоящей партийной организации. Главный художник КЖОИ обратился к инструктору по идеологии горкома с просьбой сделать необходимое исправление. Однако, хотя инструктор согласился с тем, что в текст скорее всего закралась ошибка, исправлять ее он тоже отказался – формулировка была прислана сверху, из Москвы, и добавлять в нее что-то личное инструктор не хотел. В этом эпизоде вновь виден важный принцип функционирования авторитетного дискурса – на местном уровне партийной иерархии было важнее воспроизводить точные языковые формулы этого дискурса, нежели следовать соображениям буквального смысла, который в них якобы содержался164.

Дискурс наглядной агитации и политических ритуалов

Застывание и нормализация формы происходила и в неязыковых регистрах авторитетного дискурса – в визуальных образах наглядной агитации, в структуре политических ритуалов (собраний, торжеств, демонстраций, школьных линеек), в пространственной организации новых городских микрорайонов и так далее. Визуальный язык наглядной агитации включал в себя изображения, скульптуры и памятники (Ленину, героям и так далее) на улицах города, портреты членов Политбюро ЦК КПСС, стенды с коммунистической символикой, Доски почета, уличные растяжки с лозунгами, плакаты и тому подобное. В первые годы после революции структура наглядной агитации, как и структура языка вообще, была объектом активных экспериментов, в которых принимали участие художественные объединения и политические организации нового государства165. Но начиная с середины 1920-х годов наглядная агитация, как и политический язык, попала под жесткий партийный контроль. Возник широкий публичный метадискурс на тему наглядной агитации, на котором обсуждались и оценивались работы художников, скульпторов, архитекторов, режиссеров и так далее. В поздний период, особенно в 1960—1970-х годах, как и в случае политического языка, наглядная агитация претерпела процесс нормализации и стандартизации. Возникли стандартные визуальные «блоки» агитационных материалов, которые цитировались из одной композиции в другую. Примером этого процесса служит изменение образа Ленина. В конце 1960-х годов, в период подготовки к празднованию столетия со дня рождения Ленина, художников-пропагандистов ознакомили с закрытым распоряжением ЦК КПСС. Как вспоминают художники ленинградского КЖОИ, в распоряжении говорилось, что, поскольку сегодня осталось мало людей, видевших живого Ленина, образ вождя на агитационных материалах должен был стать более абстрактным, являясь «в меньшей степени изображением обычного человека» и «в большей степени изображением героического символа»166.

Изобразительные формы, используемые в образе Ленина на плакатах, в агитационных материалах, в публикациях и скульптурах, стали более стандартными, схематичными, повторяющимися. Ленин стал выглядеть выше, мощнее, приобрел выпуклую мускулатуру. Сократился набор техник рисования и ваяния и набор материалов, цветов и текстур, которые использовались для создания ленинского образа. Общее число стандартных образов Ленина тоже сократилось; они стали более похожими. Количество поз, в которых Ленин изображался, уменьшилось, как и количество контекстов, которые его окружали. Одни и те же элементы визуального ряда все больше кочевали из одного изображения Ленина в другое. Среди профессионалов наглядной агитации набор стандартных образов Ленина имел специальные названия: «наш Ильич» (задумчивый Ленин в образе простого человека), «Ленин с прищуром» (образ вождя с доброй лукавинкой в глазах), «Ленин и дети» (простой и добрый Ленин в окружении детей и близких), «Ленин – вождь» (стремительный, мускулистый Ленин-сверхчеловек), «Ленин в подполье» (Ленин, готовящий революцию) и так далее. Каждый стандартный образ имел номер. Было два стандартных образа пишущего Ленина: «Ленин в своем кабинете» – номер шесть, или, на языке художников-оформителей, «шестерка», и «Ленин в зеленом кабинете» (в шалаше в Разливе) – номер семь, или «семерка». В «шестерке» Ленин сидел на стуле, в «семерке» – на пеньке167. В разговорах художников можно было услышать: «Только что пятерочку закончил».

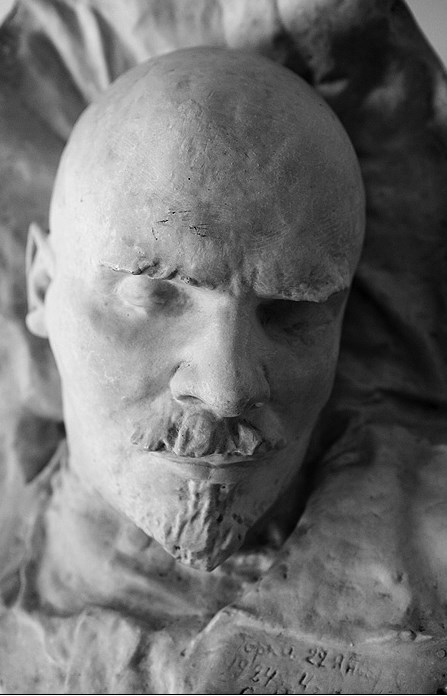

Большинство художников-оформителей, работающих в этой области пропаганды, старалось собрать у себя в студиях стандартные ленинские изображения, для того чтобы иметь источники для «цитирования». Такой подход обеспечивал точное воспроизводство стандартной формы и сводил до минимума влияние индивидуального стиля художника на агитационные материалы. Кроме того, он значительно ускорял процесс рисования, что позволяло выполнять более крупные заказы и получать за это бóльшую плату. Многие художники-пропагандисты начали использовать в работе технологию изготовления изображений, которую можно назвать «блочным рисованием» по аналогии с блочным письмом, которое практиковалось в среде референтов ЦК (см. выше). Блочное рисование сводилось к точному повторению одних и тех же визуальных элементов, форм, цветов, стилистики, текстуры и так далее в различных изображениях. Особым спросом у художников пользовались базовые, или «исходные», образы Ленина – его посмертная маска и посмертный слепок головы, выполненные скульптором Сергеем Меркуловым через несколько часов после смерти Ленина168. Художник-оформитель Михаил вспоминает: «Каждый уважающий себя художник, имевший отношение к идеологии, старался через знакомых достать эти слепки на скульптурном комбинате. Потом их без конца копировали»169. Это были не просто изображения вождя, а аутентичные «индексальные следы» (indexical trace), оставленные настоящим, реально существующим физическим телом Ленина на поверхности советской символической системы. Таким образом, они напрямую связывали любое изображение с господствующим означающим «Ленин», ключевым организующим символом идеологического пространства170.

Рис. 1. Копия с посмертного слепка головы Ленина (оригинал был сделан С.Д. Меркуровым)

Процесс создания изображений наглядной агитации, как и процесс написания идеологических текстов, становился все более стандартизованным и, одновременно, все более анонимным и коллективным, часто принимая черты конвейерного метода. Игорь Жарков, художник-оформитель одного из районов Ленинграда, а затем главный художник города Пушкина, рассказывает:

Существовал огромный спрос на портреты Ленина для всевозможных институтов, заводов, школ и так далее. Поэтому для художников было обычным делом рисовать по пять-шесть портретов Ленина одновременно. Сначала на несколько рам натягивались холсты и на них карандашом наносились одни и те же эскизы. На следующий день на каждом холсте делалась общая прописка. Еще через день на всех холстах начиналась работа над ленинскими лицами, затем костюмами, галстуками и так далее171.

Этот поточный коллективный метод привел к дальнейшему сужению специализации среди художников-пропагандистов – художники становились специалистами по рисованию не просто стандартных образов Ленина, но даже отдельных стандартных деталей. Один художник специализировался по нанесению общего контура ленинского лица, другой был мастером по детальной прописке носа, ушей и глаз, третий вырисовывал костюм и галстук и так далее. Михаил рассказывает, что бригада художников, работающих в студии главного художника города Ласточкина, «состояла из настоящих профессионалов, которые могли с закрытыми глазами нарисовать или слепить любой образ Ленина. Иногда они развлекались тем, что на спор рисовали по памяти тот или иной вариант ленинской головы или изображение его носа или, скажем, левого уха в любом ракурсе».

Конвейерный метод использовался и при создании больших портретов членов политбюро, которые вывешивались на улицах города к праздникам. Стандартный стиль и техника рисования этих портретов оставались практически неизменными многие годы. Если небольшие изменения и происходили, они были скорее количественными, а не качественными – например, добавлялись ордена на костюме Брежнева или делалось едва заметное старение его лица. Марта Потифорова, занимавшая в конце 1970-х годов пост инструктора по идеологии одного из ленинградских райкомов партии172, рассказывает: «Когда Брежнев награждался новым орденом, я отдавала распоряжение моим районным художникам за ночь дорисовать этот орден на всех портретах Брежнева, висящих в нашем районе»173. Было важно, чтобы случайные прохожие не заметили процесс изменения портретов. Портреты снимались ночью и в течение несколько часов аккуратно дорабатывались в художественных мастерских. А потом портреты снова вывешивались на улицах до появления утренних прохожих. Таким образом, несмотря на то что сам факт награждения Брежнева новым орденом был широко известен, изображался он так, чтобы не нарушить неизменности видеоряда – то есть не нарушить восприятие формы авторитетного дискурса как стандартной, неизменной и предсказуемой.

Результатом этого процесса была нормализация визуального дискурса, которая проявилась в изображении всех политических фигур Советского государства. То же происходило и с изображениями стандартного набора «простых советских людей» на пропагандистских материалах – рабочих, колхозников, ученых, космонавтов, матерей и так далее. Их внешний облик, выражение лиц, позы становились все более схематичными и стандартизованными. Сузилась цветовая палитра, упростилось изображение деталей и теней, зафиксировались ракурсы, позы и выражения лиц. Отдельные элементы изображения можно было со все большей легкостью цитировать в разных материалах. Они кочевали из плаката в плакат, из брошюры в учебник, с уличного стенда на обложку книги.

Рис. 2. Портрет Брежнева на улице Красноярска, весна 1982 г. (четвертую медаль Героя Советского Союза Брежнев получил в 1981 г.)

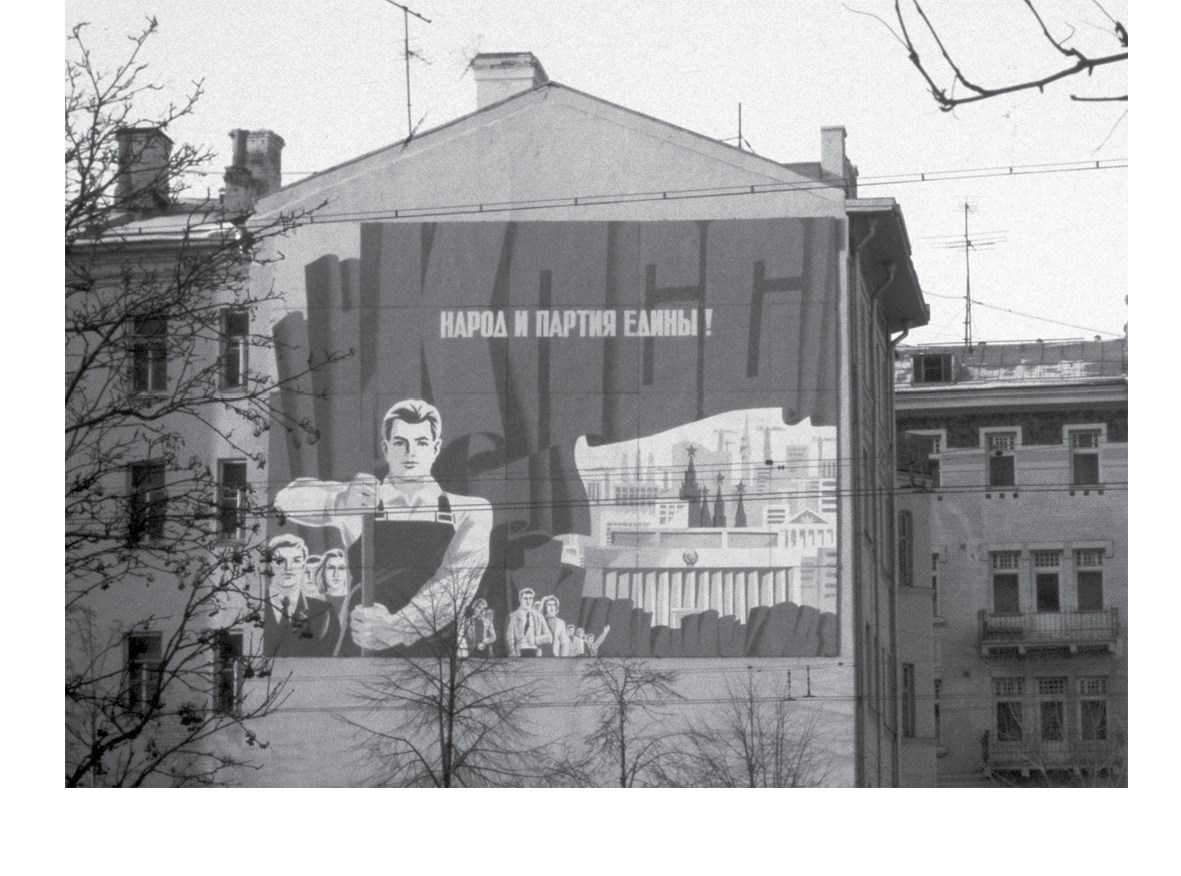

На практике разные типы авторитетного дискурса играли несколько отличные друг от друга роли, но, опять-таки, скорее в количественном, а не в качественном смысле. Например, лозунги, написанные авторитетным языком, делились на три категории в зависимости от того, в каком пространственно-временном контексте они располагались. Несмотря на отличие каждой категории лозунгов, все они были связаны друг с другом на уровне повторяющейся языковой структуры и тематики, различаясь лишь масштабом референции. Первую категорию составляли лозунги самого общего типа, не зависящие от непосредственного пространственно-временного контекста, в котором они фигурировали, – например: «Народ и партия – едины!», «Слава КПСС!», «Вперед к победе коммунизма!». Ко второй категории относились лозунги, в большей степени привязанные к конкретному времени или пространству, —например: «Претворим решения ХХVII съезда КПСС в жизнь!», «Да здравствует Первомай!» или «Отметим столетний юбилей В.И. Ленина новыми трудовыми победами!». Третья категория включала лозунги, степень локальной контекстуализации которых была еще выше. В них могли делаться отсылки к конкретным местам, возле которых они висели, – определенному району города, заводу, стадиону, школе и так далее. Например: «Трудящиеся Кировского завода, крепите дружбу между народами!» или «Спортсмены Ленинграда, выше знамя советского спорта!».

Лозунги первой категории висели на фасадах зданий или на растяжках, пересекающих городские улицы. Это были наиболее публичные лозунги, которые обращались ко всем гражданам. Их количество в том или ином месте города определялось «коэффициентом идеологической плотности», назначенным конкретному месту (то есть количеством лозунгов, портретов или агитационных стендов на единицу пространства). В центре крупных городов коэффициент идеологической плотности достигал максимальной величины – 1.0. В других районах он был меньше, а в центре Москвы, вокруг Красной площади, он был даже выше единицы. В Ленинграде пространством с самым высоким коэффициентом идеологической плотности была Дворцовая площадь, особенно в периоды первомайских и ноябрьских праздников. Местами повышенного идеологического значения в городах кроме центральных площадей и улиц были так называемые «магистрали» и «правительственные трассы» – проспекты и шоссе, по которым двигались автомобили партийного руководства и кортежи правительственных делегаций174.

Рис. 3. Агитационный плакат с лозунгом «Народ и партия едины!» на фасаде жилого дома. Москва, 1984 г.

Какие именно портреты, лозунги и агитационные щиты размещались в том или ином пространстве города, определялось решением идеологического отдела при горкоме партии. Из ЦК КПСС в местные горкомы поступали списки с одобренными лозунгами и изображениями, среди которых выбирались необходимые. Большую часть района, вокруг особых идеологических пространств типа магистралей, художники-пропагандисты оформляли самостоятельно, руководствуясь районной картой наглядной агитации и перечнем одобренных лозунгов ЦК. По словам Марты Потифоровой, она и инструкторы других райкомов должны были следовать этому перечню, но при этом согласовывать друг с другом, какие лозунги висели в соседних районах. Это делалось для того, чтобы избежать прямых повторений текста в местах, где районы граничили друг с другом, и не нарушать общей поступательности идеологических высказываний. Если на границе одного района висел лозунг «Слава Советской науке!», вспоминает Потифорова, районный художник соседнего района выбирал для приграничного места другой лозунг из перечня, например «Слава труду!»175.