Полная версия:

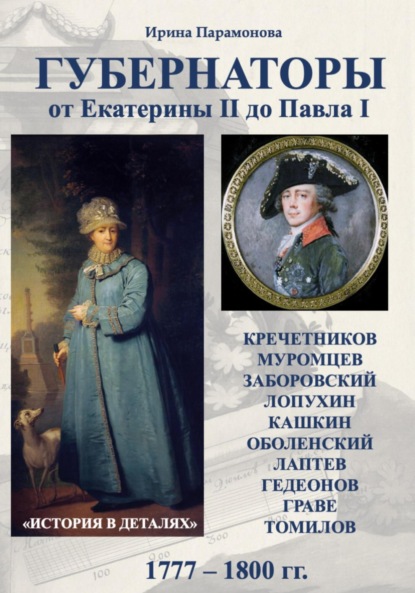

Губернаторы. От Екатерины II до Павла I

К открытию губернии по распоряжению Кречетникова в Туле «по ту сторону Упы, на горе, на той площади, где потом находились казенные конюшни», строилось здание театра: «деревянный довольно просторный театральный дом». Генерал-губернатор постарался «снабдить его труппой актеров и нужным для сего гардеробом и убранством». На какой именно тульской горе находился первый театр, точно неизвестно. Тульский кремль и исторический центр находится в низине, на берегу реки Упы, а окружают город холмы – и с севера, где находилась Московская застава, и с юга – на Киевской заставе. По одной из версий, театр возводился где-то в верхней части улицы Киевской, где еще в начале XIX века располагалась Ямская слобода.

Для резиденции Государева наместника был выбран дворец заводчика Демидова на правом берегу Упы, на плотине Демидовского пруда. «К избранию сего к сему побудило наместника наиболее то, что пред оным находилось просторное и пустое место, на котором приуготовляем был для сего дня изрядной и нарочитой величины фейерверк, которым, как невиданным еще никогда тульскими жителями зрелищем, ему их и все дворянство увеселить хотелось».

«На веки достопамятный день»

10 декабря 1777 года в Тулу для официальной церемонии открытия Тульской губернии приехал «генерал-поручик и кавалер, Государев наместник» Михаил Никитич Кречетников. Торжества продлились 16 дней – каждый детально расписан в «Подробном журнале открытия Тульской губернии», чтобы преподнести этот документ в дар Императрице.

Как сообщал Кречетников Екатерине II, на торжества в Тулу к 17 декабря прибыли более 500 дворян и «еще довольное число ожидалось».

Вот как описывал предпраздничную столицу губернии А.Т. Болотов: «Вся Тула кипела уже тогда народом; со всех сторон, как по призыву, так и произвольно, спешили ехать в нее все дворянские фамилии, и на большую часть со всеми своими семействами, и с каждым днем въезжало в нее их такое множество, что, при тогдашнем состоянии сего города, скоро стало недоставать квартир для помещения оных».

Первые трое суток пребывания Кречетникова в Туле – это череда встреч с губернатором М.В. Муромцевым, местными чиновниками и духовенством, разлача указаний по службе. Одно из первых распоряжений генерал-губернатора, от 12 декабря 1777 года, адресовалось «ко всем обывателям губернского города Тулы»: «Дабы имеющие до его превосходительства нужды ежедневно в 10 часов являлися к его сиятельству для изъяснения оных».

14 декабря 1777 года Кречетников отправил поручика правителя – вице-губернатора Л.Г. Украинцова, председателей палат, верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы проверить дома, назначенные для помещения «сих присутствий». Белевский магистрат, ратуши Алексинская, Веневская, Каширская, Богородицкая, Епифанская, Крапивенская и Новосильская, а также Чернская воеводская канцелярии получили указание «об избрании для выбора в присутствующие в магистраты, в градские головы, старосты и словесные судьи из тамошнего купечества и мещанства кандидатов». Был назначен и день – 16 декабря – «господам предводителям явиться каждому с благородным того уезда обществом для подания наличному дворянству списков».

15 декабря 1777 года Кречетников лично осмотрел помещения наместнического правления, палат и «другие присутственные места», убедился, что «к открытию оных снабжены всеми потребностями» и «удовольствованы нужными вещами: зерцалами, сукном, чернильницами», имеют текст высочайшего Учреждения и «печатные законы». После чего чиновники собрались «в Соборной церкви» – Успенском соборе Тульского кремля, и «по выслушивании Литургии, все они приведены к присяге, и потом угощены от Государева наместника обеденным столом».

16 декабря 1777 года пред наместником предстало все тульское дворянство. Церемония вручения генерал-губернатору «списков избирателей» прошла весьма торжественно. Вот как описывал происходящее в своих дневниках Болотов:

«В 8 часов по полуночи прибыли в дом Государева наместника тульский г. предводитель с благородным своего уезда обществом.

Стоящий караул вступил в ружье, в сенях встретили их два офицера, в первом покое помощники церемониймейстера два майора, в другом господин церемониймейстер – тульского наместнического правления советник Хомяков, который проводил их до приемной комнаты… Его высокопревосходительство по выходе своем, приняв от господина предводителя список, изъяснил благородному обществу изливаемые на них благодеяния, ниспосланием в сию область спасительных Ее Уставов, а также постановленные им правила вступления во всемилостивейшее вверенное ему начальство. Потом господин предводитель и дворянство были отпущены и провождены вышеперечисленным же образом».

За ними следом по такому же ритуалу списки наместнику вручили предводители дворянства других 11 уездов.

В это время на всех городских площадях и больших улицах Тулы «при игрании на трубах» глашатаи сообщали, что по утру последует начало открытия Тульской губернии. «Тула находилась в сие время в великом уже движении, – вспоминал Болотов. – Все в ней приуготовляемо было к торжественному открытию наместничества и к тому важному и на веки достопамятному для сего города дню, которой долженствовал переменить политическое его состояние и из прежнего провинциального и очень малозначущего города превратить в знаменитый губернской, или, как тогда называли, «наместнический» город, и положить всему будущему его благосостоянию первое основание».

17 декабря 1777 года после троекратного залпа орудий члены наместничества собрались в доме генерал-губернатора и отправились в зал, где их ожидало «благородное общество» и поручик наместника – первый тульский губернатор Матвей Васильевич Муромцев. После краткой приветственной речи все собравшиеся отправились в Успенский собор Тульского кремля. После торжественного богослужения были зачитаны манифест и указ об открытии Тульской губернии, «под пушечную пальбу и беглый огонь воинской команды» состоялся благодарственный молебен, и началась присяга. Все, кому предстояло принять участие в выборах, на Библии клялись в том, что «по чистой моей совести, без пристрастия и собственной корысти, еще меньше по дружбе и вражде, выбрать моих сего города собратьев такого, которого я нахожу способнейшим и чистой совести, надеясь, что он в возлагаемом на него сем общем деле окажет себя верным подданным Его Императорского Величества, усердным сыном Отечества».

Приведение к присяге продолжалось несколько дней, с 20 по 24 декабря проходили выборы уездных и губернского предводителей, уездных судей, заседателей уездных и нижних земских судов и т. д. Выборы тогда называли «баллотировкой» – от слова балл, голос, шар в пользу кандидата.

«И подлинно, зрелище было сколько с одной (стороны) пышное и великолепное, столько с другой – поразительное и приятное, – вспоминал о первых в Тульской губернии выборах А.Т. Болотов. – У передней стены сооружен был императорский трон под богатым балдахином и стоящим на нем портретом Императрицы, во весь ее рост написанный, а на ступенях трона стоял наместник и говорил краткую приветственную речь всему собранию. После сего предложено было наместником всему дворянству, чтоб оно приступило к общему выбору губернского предводителя, посредством баллотирования; и тотчас тогда понесли по всем усевшимся на скамьях дворянам, определенными к тому людьми, одними на блюдах шары, а другие, покрытые зеленым сукном, баллотировальные ящики, при котором случае в первой еще раз я оные увидел и получил об них и о самом баллотировании понятие».

Роскошь, с которой был обставлен большой зал «красной» палаты, «императорский трон под великолепным балдахином», на который обратил внимание Болотов, поразила тогла многих. Биограф Кречетникова Д. Н. Бантыш-Каменский признавал эту «слабость наместника к пышности и церемониальным выходам». Описание трона со временем обрастало новыми деталями: «Осеняемый балдахином с золотым двуглавым орлом и кистями на троне помещался мраморный бюст Императрицы в лавровом венке», – так его изобразил в исторической повести о Кречетникове Д. Л. Мордовцев в 1880-е годы.

И все же особый ритуал выхода генерал-губернатора и особая обстанковка не были его прихотью. В соответствии с пунктом 92 «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» государеву наместнику полагался конвой – 24 человека легкой конницы с одним подпоручиком. Кроме того, он имел двух адъютантов, «да дворянство наряжает для почести с каждого уезда по одному человеку, которых генерал-губернатор отпускает по своему благоусмотрению». Что касается трона, то, возможно, это, действительно, «изобретение» Кречетникова еще в бытность тверским губернатором. В фондах Государственного архива Пермского края сохранился документ о подготовке к открытию Пермского наместничества в 1781 году, где сообщается, что «в Твери при открытии губернии в зале под балдахином из малинового бархата поставлен был Царский портрет и к нему подставлены большие креслы». Пермские исследователи не берутся судить, по примеру Твери ли, по распоряжению ли Екатерины II, в главном зале наместнического дворца в Перми тоже был установлен императорский трон. Но это очень в духе екатеринского времени, когда дворцовые расходы исчислялись сотнями тысяч рублей. Понятно и стремление к царским почестям наместников Государыни, не считавших зазорным лишний раз подчеркнуть свой высокий статус «хозяина губернии» и близость к Императрице.

В любом случае желание особым образом обставить открытие наместничества не было редкостью в Российской Империи. Это событие считалось важным для государства, и празднества по этому поводу для дворян и всего народа проводились с ведома Императрицы и Сената. Известны примеры, когда в дни открытия наместничеств на улицах выставляли вино, мед, пиво, жареных быков и свиней – сведения о таких пирах удалось найти профессору О.Е. Глаголевой, она любезно поделилась информаций с автором.

В порядке вещей были и званые обеды у наместника на 130 и больше «кувертов» (персон) для местного общества. Для этого всем генерал-губернаторам для открытия наместничеств были выданы специальные сервизы: «серебряные, массивные с гербами, царским и наместническим». Возможно, именно «гербовой» посудой был сервирован стол 20 декабря 1777 года, когда М. Н. Кречетников угощал 130 человек: новых предводителей и всех дворян Каширского уезда. Для приемов делалась и специальная мебель – с гербами на спинках стульев.

26 декабря 1777 года «по благоуспешном совершении выборов из дворянства сей губернии к общественным должностям» состоялось торжественное открытие Тульского наместнического правления и палат. По традиции того времени праздник начался с торжественного богослужения в Успенском соборе Тульского кремля, «восклицаниями многолетия и пушечной пальбой». Все избранные и назначенные чины Тульской губернии приступили в тот день к исполнению возложенных на них обязанностей. А вечером весь высший свет Тулы и губернии собрался во дворце заводчика Демидова, на плотине демидовского пруда на Упе, «на угощение балом и маскарадом» и первый в городе фейерверк – вздымающиеся вверх ракеты, вертящиеся разнообразные огненные колеса и горевший разными огнями фитильной щит.

27 декабря 1777 года Кречетников уведомил Императрицу, что произвел все необходимые действия по открытию Тульской губернии, присутственных мест, приказа общественного призрения и верхних судов.

«Примерный главнокомандующий губерний»

За 16 лет во главе трех губерний Михаил Никитич Кречетников заслужил репутацию одного из успешных российских генерал-губернаторов – уже в первые годы правления он стал кавалером ордена Белого Орла, Святого Станислава и Александра Невского. В 1783 году получил орден Святого Владимира I ст. Еще две награды – орден Святого Апостола Андрея Первозванного (28 июня 1792 года) и графский титул (6 мая 1793 года) – были связаны с его успехами в войне с Польшей. Неоднократно получал он от Императрицы и денежные вознаграждения. По одному из свидетельств, в начале 1782 года Екатерина II пожаловала ему 10 000 руб., и это была «уже третья награда с тех пор как он губернатором Калуги и Тулы».

Кречетников попал в число примерных главнокомандующих губерний за весьма успешное проведение в Тульской губернии административной реформы и «градостроительство». Сразу после указа об образовании губернии М. Н. Кречетников организовал работу по составлению проектных планов губернского и уездных городов – регулярной застройки с новыми улицами, отведением мест под строительство казенных зданий (штаты всех новых губернских и уездных учреждений были укомплектованы еще в январе 1778 года), жилых домов, лавок и т. д. Известно, что Кречетников лично участвовал в составлении каждого проекта, вносил свои замечания и предложения в Комиссию строения Санкт-Петербурга и Москвы. Например, в Туле первоначально присутственные места губернии предполагалось разместить на территории Кремля, и не без участия Кречетникова корпуса судебных и казенной палат и губернского присутствия перенесли возвышенное место на Киевскую улицу.

М. Н. Кречетников в числе первых генерал-губернаторов (его опередили только тверской и смоленский наместники) предоставил в столицу проекты градоустройства – и уже 2 сентября 1779 года Екатерина II утвердила «план городу Туле». Вскоре одобрение получили и планы уездных городов Тульской губернии. Финансирование же «производства строений в губернском городе и в округах, потребных для помещения присутственных мест», началось чуть раньше —` после указа Екатерины II «нашему Сенату» от 28 февраля 1778 года. Императрица предписывала ежегодно «в продолжение пяти лет из статс-конторских расходов» отпускать в Тульское наместничество по 20 тысяч рублей.

18 мая 1782 года Тульская казенная палата сообщала в Тульское наместническое правление о начавшемся строительстве казенных корпусов на Киевской улице. А в августе 1785 года сенаторы Воронцов и Нарышкин, осматривавшие присутственные места Тульской губернии, писали в донесении Императрице: «Присутственные места большею частью устроены и помещены весьма удобно и с избытком».

Отделочные работы в зданиях-близнецах на Киевской улице завершились летом 1787 года. Последним штрихом стали балконы с брусьями из «цельного железа» и «штукатурка построенных за корпусом наместнического правления сараев с воротами и теплыми комнатами и покраска их дикой краской». Тогда же на Киевской улице «между присутственными местами» появились особые позолоченные фонари на столбах «каменных с железной сердцевиной».

По роду службы – для председательства в заседаниях наместнического правления, утверждения «журналов» и проведения ревизий, проведения общегубернских дворянских выборов – М. Н. Кречетников не раз бывал в здании Тульского наместнического правления (Сейчас в этом здании располагается Тульский областной колледж культуры и искусств, – прим. Автора).

23 апреля 1782 года генерал-губернатор сообщал Императрице об окончании межевых работ с установкой «в пристойных местах» столбов с изображением гербов. В том же году была составлена подробная карта Тульской губернии с приложением ведомостей и пояснений «о состоянии дорог, расстояний и с примерной сметой исправления и ежегодного содержания».

К лету Кречетников составил «Положение каждому городу с поделением на части и кварталы с расписанием штатов». По решению генерал-губернатора Тула была разделена на три части – Градскую (1913 дворов), Оружейную, «разделяемую от первой рекою Упою» (1175 дворов), и Чулкову слободу, «отделенную от Оружейной Демидовским прудом» (436 дворов). Кроме того, Градская и Оружейная сторона делились еще на несколько частей по «немалолюдному числу жителей в каждом доме», а весь город – на 35 кварталов.

Губернская столица преображалась на глазах. «Если б можно было воскресить ныне кого-нибудь из умерших в тогдашнее время, то он и не узнал бы его почти совсем, а почел бы его каким-нибудь другим городом», – писал о новом облике Тулы А.Т. Болотов.

Важной вехой в биографии Кречетникова стала работа над проектом Положения о Тульском оружейном заводе, который к тому времени находился в весьма плачевном состоянии. Этот документ по указу Екатерины II от 31 мая 1778 разрабатывала особая комиссия, в состав которой вошел и генерал-поручик Кречетников.

Комиссия работала четыре года, был «сочинен» план строительства нового здания завода, прописана иная система управления предприятием с подчинением оружейной экспедиции Тульской казенной палате и ее председателю – вице-губернатору. Учреждалась школа для детей оружейников, больница и касса взаимопомощи на случай пожара, наводнения и других несчастных случаев, назначалось вознаграждение за различные изобретения и т. д. Эти и другие предложения нашли отражение в «Положении о порядке управления заводом и правах оружейников и других принадлежащих к заводу лиц», утвержденном указом императрицы в 1782 году.

Увы, новое здание завода при Кречетникове построено не было: появился лишь макет, который, как писал А. Т. Болотов, «ни к чему не послужил и остался только памятником великолепным затеям г. Кречетникова». Сомнительным оказалось и предложение о подчинении оружейного завода Тульской казенной палате. Первый историк Тульского оружейного завода С. А. Зыбин считал это «мерой неудачной»: «Специальный военный завод понятно не должен был находиться в заведовании совершенно чуждой военному делу казенной палаты. Она вряд ли могла проникаться всеми его интересами и надлежащим образом заботиться о его процветании».

Тем не менее, Кречетникову удалось добиться ряда преобразований на оружейном заводе.

Наместник попытался контролировать производство и расходование средств. В частности, он обратил внимание, что оружие производилось без учета потребностей армии и «пропорций» вооружения для одного и того же рода войск, «без полезного употребления» – «тесаков противу ружей более десяти тысяч излишних при оружейном заводе ныне находится». Кречетников считал «потребным» расходовать выделенные заводу деньги таким образом, чтобы «ныне простирающийся до семидесяти тысяч Корпус войск достаточно снабдить было можно». Предлагал часть излишнего вооружения из Тулы, так как «настоящее местное их расположение не соответствует политическому состоянию Государства относительно обороны оного», нужно «обратить в те места, в коих по установлении хранилищ для запасных орудий большая предстоит нужда».

По инициативе Кречетникова впервые в Туле появилось постоянное сообщение между «градской» частью и Оружейной стороной. Этому способствовал случай: 14 марта 1782 года в Туле наместник застал жуткий ливень, от которого Упа вышла из берегов и затопила плотину, соединявшую два ключевых района Тулы. По плотине проходила «большая из Киева в Москву дорога», по ней же оружейники ходили на завод на работу. Кречетников выяснил, что плотину регулярно накрывает водой, и с берега на берег можно перебраться только на лодке, «подвергаясь некогда крайней опасности». Генерал-губернатор дал указание механику завода «без промедления сделать проект о возвышении плотины сей, соразмерно самому большому вешнему воды количеству, с принадлежащими оборонами и спусками, которые бы надежно сооружение сие могла обезопасить».

«Ставкой» наместника считалась Калуга, где он нередко принимал тульских чиновников в своей резиденции. В Туле и городах губернии Кречетников бывал наездами, контролировал и корректировал деятельность местной администрации, а при необходимости вмешивался в решение текущих вопросов. Так, было, например, в ноябре 1782 года, когда наместник узнал, что казенная палата не смогла найти подрядчиков на поставку в Тульскую губернию соли. Генерал-губернатор решил сам провести торги на право получения подряда и «поспешил лично в Тулу». В «реляции» к Екатерине II Кречетников умалчивает, каким образом ему удалось «преклонить к торгу калужских, а паче первостатейных людей тульского купечества». Но результат был налицо: «довел до того, что при торге сем в четырехлетнем исчислении выиграла казна до тридцати тысяч рублей».

Визит Екатерины II в Тулу, 20-21 июня 1787 года, или Почему Императрица не пришла на бал

Одним из главных событий в период генерал-губернаторства М. Н. Кречетникова стал приезд в Тулу Екатерины Великой. Она возвращалась из поездки по югу России в Петербург и два дня провела в городе оружейников.

К встрече Государыни готовились основательно. 9 мая 1787 года испанский путешественник Франсиско де Миранда, проезжавший по Тульской губернии, отметил, что ему пришлось ехать по «заброшенным дорогам, ибо те, по которым обычно ездят, приготовлены для Императрицы, и пусть все свернут себе шею, но по ним все равно не разрешат проехать». «Подъехал к Оке, через которую тоже строят деревянный мост к приезду Императрицы, и нам снова пришлось переезжать вброд в неудобном месте, однако, поскольку было светло, удалось переправиться без приключений».

В Туле к визиту Императрицы уже в мае был обустроен дом, где ей предстояло остановиться.

«Это было огромное, каменное здание, отделанное внутри с царской пышностью: стены были обиты штофом и бархатом, везде виднелось золото и серебро, дорогие картины фламандской и итальянской школы», – так описывал дом для Екатерины Великой историк Тульского оружейного завода С. А. Зыбин.

Испанец Франсиско де Миранда был более сдержан в оценках резиденции:

«Снаружи он имеет весьма неприглядный вид, однако внутри совсем недурен, по крайней мере, несколько дней тут можно провести (путь к нему лежит мимо монастыря, расположенного на берегу реки. Он обнесен древней, прекрасно сохранившейся стеной, оставшейся с татарских времен, так что следовало бы ее осмотреть)» Тогда же по всей улице Киевской до Кремля были установлены «столбы для иллюминации», а на южном въезде в город «нечто похожее на триумфальную арку, огромное сооружение с фигурой наверху, по-моему, олицетворяющей Славу; все сделано из дерева».

20 июня 1787 года тысячи людей, туляков и «приехавших из Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Калужской губерний». толпись на Киевской, стремясь занять лучшее место. «Рогатки, брошенные поперек переулков, упирающихся в Киевскую улицу, прервали сообщение. Канаты протягивались от крепости до триумфальных ворот, сооруженных по этому случаю, и езда по ней совершенно прекратилась. Многие поместились на кровлях домов, у открытых окошек чинно и жеманно сидела тульская аристократия и дамы сред- него состояния»…

В восемь часов утра Государев наместник проехал верхом по Киевской улице за город, отдавая на пути приказания.

«И вот на исходе первого часа гром артиллерии, беглый оружейный огонь, звон колоколов и отдаленное ура раздались и потрясли воздух… Парадная карета вся в золоте, с короною на империале, с восьмью опущенными стеклами, в которой сидела Императрица, быстро въехала в город и помчалась вниз к крепости, – так со слов очевидцев описывал прибытие Екатерины II тульский литератор Н.Ф. Андреев. – Наместник и губернатор Иван Александрович Заборовский, оба верхами, скакали первый по левую, а второй по правую сторону кареты. Кроме военных генералов и штаб-офицеров, целый эскадрон драгунов с обнаженными палашами конвоировали великую. Вслед за ней тянулись вереницею придворные экипажи: мы потеряли им счет – так много их было в этом блестящем и великолепном поезде. Августейшая путешественница, с милостивыми взглядами, с очаровательной улыбкой, изволила раскланиваться на обе стороны торжествующему народу, оглашавшему воздух радостными криками».

Вечером Императрица отправилась в театр, после окончания спектакля на Киевской улице, башнях Кремля и на Упе зажгли иллюминацию.

«Огромная прозрачная картина с ее вензелевым именем поставлена была напротив дворца, по ту сторону Упы. К каждому боку этой великолепной картины примыкали два ряда высоких пирамид, обнизанных тысячам шкаликов. Дворец, собор, оружейный завод и крепость казались облитыми ярким, ослепительным огнем». Берега Упы, оба моста, перекинутые через реку, «амбразуры на крепости, обращенной к заводу были унизаны любопытными». По Упе с музыкантами и «песенниками» на борту курсировали две большие шлюпки с разноцветными фонарями, и «два оркестра военной музыки» играли на «платформах». «Тихая восхитительная гармония духовой и вокальной музыки услаждала слух каждого», – вспоминал А. Т. Болотов.

С визитом Екатерины II в Тулу связана история про хвастовство Кречетникова. Ее поведал в 1842 году со страниц журнала «Москвитянин» Н. Ф. Андреев, составивший «изустную хронику» визита Императрицы со слов очевидцев. Отметим, что рассказ Андреева содержит изрядное количество прямых высказываний героев повествования, в том числе самой Императрицы и ее свиты, произнесенных в разговорах тет-а-тет. Трудно представить, что кто-то мог их вообще слышать, а если и слышал, то вряд ли и мог хранить в памяти более полувека. Скорее всего, материалом для повествования послужили приукрашенные легенды и предания.