Полная версия:

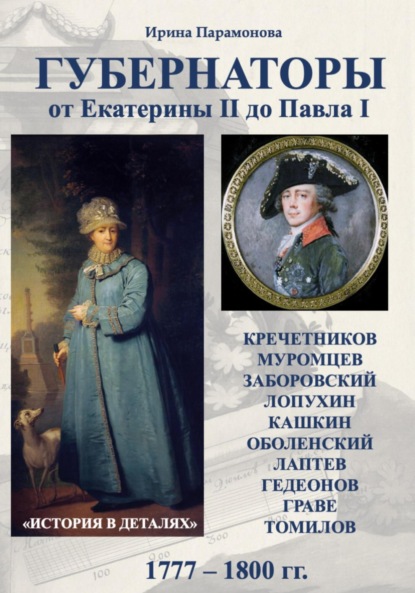

Губернаторы. От Екатерины II до Павла I

Ирина Парамонова

Губернаторы. От Екатерины II до Павла I

Ирина Парамонова

Губернаторы. От Екатерины II до Павла I

Предисловие

Перед вами серия очерков о российских губернаторах конца 18 века в стиле «ЖЗЛ». Они служили верой и правдой, окружали себя фаворитами и фаворитками, попадались на взятках и кражах из казны – живая история по архивным материалам, историческим документам и воспоминаниям современников.

Что объединяет героев книги помимо высокого статуса? Все они служили в Туле, но для каждого из них должность тульского губернатора была лишь ступенькой в карьерной лестнице, иногда последней и «расстрельной». Дело в том, что до 1917 года, а в эпоху Екатерины Великой и Павла I особенно часто, правителей губерний перебрасывали с места на место – по всему пространству Российской Империи. И вчера еще пермский губернатор становился тульским, а тульский принимал дела в Тамбове или Костроме. Иные успевали поработать в пяти-шести регионах – и мы вслед за нашими героями совершим это путешествие по стране, меняя цвет мундиров и пуговицы. Они были в каждой губернии свои – как и герб, впрочем, человек и в новом сюртуке оставался все тем же.

Мы увидим служебную и частную жизнь «хозяев губерний»: рабочие будни в «присутствии» и мир для души, как играли в карты и охотились, разводили лошадок-«корольков» и собирали книги, общались с масонами и Моцартом.

Основой книги стало исследование о дореволюционных тульских губернаторах, изданное ограниченным тиражом в 2013 году. Мне захотелось вернуться к этой теме, расширить географию, показать масштаб исторических личностей – людей из высшего света российского общества. Они служили с Потемкиным и Суворовым, расследовали дело об убийстве Императора Иоанна Антоновича и допрашивали Наполеона.

А еще показать политическую кухню. Например, вот так. «Среди яств Потемкин больше всего оценил толстый ломоть «мясновской редьки» – «огородный продукт», лежавший на блюде под хрустальным колпаком, а потом, к удивлению, многих съел ананас, заметив, что «у каждого свой вкус».

Вот из таких штрихов деталей и создается портрет российских губернаторов разных исторических эпох.

В книгу вошли исторические очерки о 42-х губернаторах, которые служили в Санкт-Петербурге и Москве, в Калужской, Олонецкой, Тверской, Тульской и других российских губерниях с 1777-го по 1917-й год. Издание разделено на четыре части. В первой представлены биографии губернаторов эпохи Екатерины II и Павла I (1777 – 1800 гг.): Кречетникова, Муромцева, Заборовского, Лопухина, Кашкина, Оболенского, Лаптева, Гедеонова, Граве и Томилова. Далее нас ждут портреты губернаторов эпохи Александра I и Николая I (1801 – 1850 гг.), Александра II и Александра III (1850 – 1893 гг.) и в заключительной, четвертой, части – биографии губернаторов в период правления Николая II.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет интересна как профессиональным историкам, так и любителям исторических романов и детективов.

Глава 1. Кречетников

Михаил Никитич КРЕЧЕТНИКОВ – псковский (1772—1775), тверской губернатор (1776). генерал-губернатор, наместник Калужской, Рязанской и Тульской губерний (1777–1793), Киевской, Черниговской̆ и Новгород-Северской̆ губерний (1791)

Он знал, как покорить Екатерину Великую и был любимцем Потемкина, отправил того самого Левшу учиться в Англию, помог поэту Василию Жуковскому и разводил лошадок-«корольков» на Пахре. Слыл франтом, носил шелковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки, имел слабость к пышности и церемониальным выходам.

«В полдень отправился к генерал-губернатору господину Кречетникову с письмом от князя Потемкина. По дороге попал под дождь с градом, однако возвращаться не стал. Его превосходительство изволили в это время кушать суп, и потому письмо не хотели передавать. Наконец это было сделано, и вышедший ко мне адъютант сообщил, что я могу возвращаться к себе в гостиницу, хотя дождь лил как из ведра. Так мне и пришлось ретироваться, несмотря на самые высокие рекомендации. Я раздобыл у моего трактирщика немного супу и жаркого, ибо мой желудок давно требовал горячей пищи, коей я не пробовал вот уже двое суток, причем все это время стоял адский холод», – таким запомнил наместника испанец Франсиско де Миранда, посетивший Тулу 9 мая 1787 года во время путешествия по Российской Империи.

Михаил Никитич Кречетников. Д.Г. Левицкий, 1771-1780 гг. Копия из свободного доступа. Оригинал хранится в Государственном Эрмитаже

Наука побеждать и лавировать

Михаил Никитич Кречетников родился 7 мая 1729 года в семье потомственных русских дворян: Никиты Семеновича Кречетникова и Екатерины Григорьевны Собакиной. Предки Кречетникова с XVI столетия служили российскому престолу, «были жалованы почестями и поместьями». Его отец занимал высокий пост – был президентом Ревизион-коллегии, ключевого государственного учреждения, которое контролировало все расходы казны по всей Российской Империи. Никита Семенович имел все возможности, чтобы дать своим сыновьям – Петру и Михаилу – достойное образование, и связи, чтобы вывести детей «в люди». И оба брата сделали блестящую карьеру, стали известными российскими военачальниками и губернаторами.

Как и старший брат, в 1741 году Михаил Никитич подростком поступил в Рыцарскую Академию (Сухопутный кадетский корпус) – элитное учебное заведение для дворянских детей, легендарный Первый кадетский корпус во дворе Меншикова на набережной Невы. Кадеты изучали военные науки и несколько иностранных языков. После успешного завершения учебы Кречетников в чине прапорщика поступил на действительную военную службу.

Молодой Кречетников в чине майора участвовал в Семилетней войне 1756–1763 гг. в Пруссии. Через шесть лет, в 1769 году, во время турецкой кампании, уже в звании полковника командовал тремя полками в армии князя А.М. Голицына, осаждавшего крепость Хотин в Приднестровье.

В турецкой кампании 40-летний офицер проявил себя как успешный военачальник, был замечен командованием и лично Императрицей Екатериной II. 23 августа 1769 года Кречетников заслужил похвалу Голицына за сражение при Каменце. Как указано в послужном списке Михаила Никитича, русские отбросили за Днестр 80-тысячное войско «Верховного Визиря и хана Крымского», и за эту атаку «на неприятельский ретранжамент (то есть крепость, – прим. Авт.) в ночи на 23 число» Екатерина Великая выразила Кречетникову монаршее благоволение, оценив его «искусное предводительство, храбрость и мужество».

5 сентября армия Голицына отбила вторую попытку турок форсировать Днестр, армия неприятеля была вынуждена оставить крепость, 10 сентября русские войска заняли пустой Хотин. Вице-президент Военной коллегии граф З.Г. Чернышев в наградном листе отмечал «мужество, храбрость и отменное в военном деле искусство Кречетникова, оказанные в предводительстве войском при атаке с 5 на 6 сентября неприятельского лагеря». Справедливой наградой Кречетникову за взятие Хотина стало звание бригадира.

Военная карьера Кречетникова развивалась стремительно. В том же 1769 году его произвели в генерал-майоры. Затем два года воевал в Турции под началом графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского (П.А. Румянцев, 1725 – 1796, главнокомандующий русской армией во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг., за победы над турками при Ларге и Кагуле получил титул «Задунайский») – «на правой стороне Днестра, в Галиции, держал порученные ему отряды во Львове и Бродах». В 1770 году Кречетников отличился «в славном Кагульском сражении». 28 декабря 1770 года разбил турецкий корпус в Малой Валахии при Крайове и занял город.

По воспоминаниям очевидцев, «Кречетникова с радостью встречали жители и духовенство, как избавителя от турецкого ига. В подарок от города ему поднесли 2000 левов в знак благодарности за тот порядок, с которым войска вступили в город, не нанеся обиды ни одному жителю. Кречетников раздал все деньги солдатам».

Далеко не всегда русские генералы вели себя так деликатно на завоеванной территории. Старший брат Кречетникова – Петр попал тогда в немилость как раз из-за непомерных поборов в Польше. Императрица Екатерина II узнала об этом и написала графу Румянцеву письмо с требованием «отозвать его от команды»: «Общий вопль от злых и добрых по всей Польше противу недозволенного и всю славу военной службы развращающего, как и делам весьма вредного поведения нашего генерал-майора Кречетникова вынуждает из нас такие меры, которые во всяком другом случае были б претительны нашей природной склонности и статским правилам. Сей генерал, по-видимому, вышед совсем из пределов должности и уважения к славе нашего оружия и ослепясь мерзкими презрительным корыстолюбием, производит, как сказывают, такие себе нажиточные грабежи на тамошней земле, что уже многие обозы с пограбленным оттуда выслал. Мы за нужное нашли отозвать его от команды».

На карьеру Михаила Кречетникова эта история брата не повлияла. За сражение при Крайове в 1771 году он получил первый орден – Святой Анны с наилучшими пожеланиями от графа Румянцева. «От истинного усердия приносить я честь имею Вашему Превосходительству поздравление по поводу воздаяния, которым удостоили Ее Императорское Величество Ваше усердие службе, жаловав Вас кавалером Святой Анны, – писал Румянцев 29 мая 1771 года. – Желаю, чтобы сей знак милости к Вам Монаршей был положением токмо начальным приобретать дальшие, и с толиким награждениям, как Вы того достойны».

Интересен эпизод, связанный с этим награждением. Кречетников, узнав о представлении к ордену, поспешил обратиться к графу Чернышеву с вопросом – достоин ли он столь высокой чести. Что это было: скромность, соблюдение этикета или попытка обратить на себя внимание – неизвестно. 30 апреля 1771 года Чернышев отвечал Кречетникову, что «знаки отменной к Вам доверенности Его Сиятельства, графа Петра Александровича» соответствуют «ревности и усердию Вашему к службе».

И еще один штрих к военной биографии Кречетникова. Сохранилось несколько писем к нему от Александра Васильевича Суворова во время польской кампании 1771 года. В одном из них – 14 сентября 1771 года, Суворов сообщал о победе над гетманом Огинским при Столовичах (сейчас это территория Белоруссии) и сам не верил, что сумел с отрядом в 900 человек разбить 5-тысячный корпус неприятеля.

«Помощию Бога войски Ее Императорского Величества команды моей разбили гетмана Огинского впятеро сильнее нас. Кратко донесть Вашему превосходительству имею: потерял он всю свою артиллерию и обозы, ста с три в половину, гораздо больше того убито. Отбиты легионные, что от него захвачены были, осталось у него войска еще около двух тысяч, или тысяча, или меньше – узнать не можно. Гетман ретировался на чужой лошади в жупане, без сапогов, сказывают так! Лучшие люди убиты или взяты в полон, и то верно. Мы атаковали с 500-ми, ста два было в резерве. Наконец для эскорта пленных нас недоставало. Простительно, ежели ваше превосходительство по первому слуху сему сумневатца будете, ибо я сам сумневаюсь. Только правда. Слава Богу! Наш урон очень мал. Остаюсь с совершенным моим почитанием вашего превосходительства, милостивого государя моего, покорнейший слуга, Александр Суворов».

«Новые наши сограждане спокойны теперь»

Летом 1772 года в биографии Михаила Кречетникова открылась новая страница: возможность проявить себя на гражданском поприще. Граф Чернышев, назначенный после первого раздела Польши генерал-губернатором присоединенных к России белорусских земель, рекомендовал боевого генерала в руководители новой губернии Российской империи – Псковской со столицей в Полоцке. Высочайший указ был подписан 22 июня 1772 года, сам документ вместе со своими указаниям граф Чернышев в тот же день адресовал Кречетникову, выразив надежду, что Михаил Никитич «приложит всевозможные старания к немедленному и точному исполнению рескрипта».

За три года службы в Полоцке Кречетников получил бесценный опыт «открытия губернии». Население привели к присяге на верность российскому престолу. Было проведено административно-территориальное деление с невиданным прежде межеванием границ губернии и всех местечек с учетом постоянно менявшейся политической обстановки – русский дипломат А.И. Бибиков постоянно держал Кречетникова в курсе переговоров с Австрией и Пруссией, посылая ему письма из Варшавы. Во Псковской губернии прошла «поголовная» перепись населения – «дело совершенно незнакомое и небывалое», но Кречетников вновь оказался на высоте, заслужив очередную лестную оценку графа Чернышева. «Исправности и трудолюбия Вашего ничто преодолеть не в состоянии», – хвалил наместник псковского губернатора. Во время переписи было составлено полное описание земель и городов с указанием всех владельцев, доходности и картой местности.

Создание системы управления на границе с Польшей осложнялось тем, что население присоединенной губернии исповедовало католицизм, но губернатор нашел и тут способ не допустить распри. «Что дозволили Вы духовенству на молитвах поминать Папу, сходно с их обыкновением и порядком, то сделали весьма изрядно», – хвалил Кречетникова генерал-губернатор Чернышев.

Кречетникову приходилось заниматься множеством дел: контролировать местные учреждения управления, судопроизводство, следить за исправностью дорог, торговлей, промышленностью и состоянием сельского хозяйства. О масштабе и результатах деятельности Кречетникова можно судить по его переписке с генерал-губернатором. Чернышев одобрял строгость Кречетникова по наказанию виновных «в обманной торговле», считал правильным его распоряжение о запасных хлебных магазинах на случай неурожая, обещал поддержку в строительстве поташного завода и в разработке найденной у Себежа железной руды, отмечал его труды по «скорому рассмотрению судебных дел»…

В одном из писем Кречетникову, незадолго до окончания его службы на границе с Польшей, Чернышев отмечал: «Труды Ваши от времени ко времени приводят уже препорученную вам губернию в такое состояние, что в ней и заведен порядок, … новые наши сограждане спокойны теперь будут, когда увидят и уверятся точно, что остаются не только при свободном отправлении своей веры, но что и о вине будет сделано совсем другое, нежели в прочих наших губерниях учреждение».

Накопленный опыт вскоре пригодился Кречетникову на новом месте. 7 ноября 1775 года по указу Екатерины II Российская империя была разделена на 50 губерний. Спустя 12 дней генерал-поручик Кречетников узнал о новом назначении – в губернаторы Тверской губернии. Наместник Тверской и Новгородской губерний граф Я.И. Сиверс, поздравляя Кречетникова, отметил, что этот пост «открывает путь в первое место», намекая на будущий карьерный рост – перспективу занять должность наместника. И не ошибся в прогнозе. В 1776 году Михаил Никитич Кречетников стал наместником Калужским и Тульским, в 1778 году получил в свое правление еще и Рязанскую губернию (рязанским наместником был до 1782 года).

«Государев наместник»

24 августа 1776 года состоялось назначение Кречетникова наместником двух созданных по высочайшему указу губерний – Калужской и Тульской. Генерал-губернаторство в Подмосковье для Кречетникова было ожидаемым. Еще 2 июня 1776 года граф Сиверс писал Кречетникову о лестных отзывах Императрицы на доклад о деятельности тверского губернатора, в том числе об опыте по открытию в Твери «градской» школы, и заверил Михаила Никитича, что его «пребывание в Твери не далее будет, как 1-го декабря сего года, и Вам поручится такое дело, как и мне поручено было, в части Московской губернии, о чем любезнейший друг, Вас от искренности моего сердца поздравляю».

14 августа 1776 года граф Сиверс спешил сообщить Кречетникову последние новости из Царского Села: «… время наступает, чтобы Вам обозреть те места, куда Ее к Вам доверенность Вас назначивает, так и до назначения чинов. По весьма милостивом об Вас отзыве, изволила призвать Сергея Матвеевича (Сергей Матвеевич Козьмин, статс-секретарь Екатерины II, – прим. Автора) и приказать заготовить Указ об определении Вас в должность наместника Калужского, и чтобы Вы ехали немедленно осмотреть те места, кои в ту губернию назначены, и приехать после сюда. Вот, мой любезнейший Друг, чем Вас поздравить могу с истинным чувством моего сердца. При Указе будет приложен реестр городам, кои к Вам назначены, оной не замедлится, разве что до завтрашних праздников, и за ожиданием приезда Цесаревича».

Должность наместника ко многому обязывала. «Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи» наделяло «Государева наместника» – генерал-губернатора, правителя нескольких губерний, широчайшими полномочиям, чтобы исполнять Монаршую волю. «Государев наместник», «хозяин губернии» был ключевым звеном в системе управления регионами с прямым с подчинением Императрице.

Ему предписывалось «строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест и людей об исполнении законов и определенного их звания и должностей». Лишь судебная ветвь власти имела определенную независимость от наместника: «но без суда, да не накажет никого», «не судья, но оберегатель Императорского Величества изданных узаконений, ходатай за пользу общую и Государеву, заступник утесненных и победитель бесгласных дел», – гласили «Учреждения». Но наместник контролировал рассмотрение судебных дел, отвечая за недопущение волокиты. Ни один приговор и решение высших органов местной судебной власти не вступали в законную силу без утверждения генерал-губернатором. «Экстракт» приговора палаты и «мнение» нижестоящего суда отсылались на утверждение к генерал-губернатору, чтобы «повелением его в страх злым наказан был преступник». Начальник губернии утверждал и отдавал распоряжение об исполнении приговора, если сомневался в его справедливости, писал донесение Сенату или императрице и ждал особых распоряжений.

На «хозяина губернии» возлагалась ответственность за «благоустройство в наместничестве, обязанность «предупреждать могущий быть в его наместничестве всякий недостаток в нужных для жизни припасах, как-то в хлебе, в соли и проч.». Наместник обеспечивал точность сборов и проведение рекрутского набора. Ему подчинялась вся полиция, и он имел права «пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости». В случае «ослушания народного», эпидемии, пожара и других бедствий наместник получал права военного начальника, гласили «Учреждения».

По сути, с указа Екатерины II началась реформа органов власти в российских регионах. По принципу разделения ветвей власти создаются новые центральные губернские учреждения – административные (наместнические правления), судебные (во главе с уголовными и гражданскими палатами) и финансовые (казенные палаты). Под новую структуру власти и управления меняется и система уездных учреждений – уездные присутствия. Впервые помимо чиновников «от короны» – назначенных, Высочайшими указами или указами Правительствующего Сената, к власти допускаются избранные от «общества» – от дворянства и городских сословий.

Указание Императрицы – «открыть» губернию означало создать ее с нуля. Найти достойных кандидатов для назначения на «коронные» должности. Провести по всем городам и уездам выборы для избрания уездных судей и заседателей в новые учреждения, городских глав, бургомистров, членов магистратов и т. д. Кроме того, для каждого нового учреждения, как в губернской столице, так и в каждом уездном центре, предстояло найти или спешно построить подходящие для работы здания, закупить мебель и обеспечить всем необходимым для службы – от текстов законов до бумаги и чернил.

Первой, в соответствии с екатерининским указом, Кречетникову предстояло «открыть» Калужскую губернию, что было сделано 15 января 1777 года. А весной 1777 года Михаил Никитич отправился в поездку по тульским землям для знакомства с местным дворянством и оценкой того, что еще предстоит сделать для «открытия» Тульской губернии.

«Уведомили меня, что в предбудущую зиму будет открываться таким же образом и Тульское наместничество, как в минувшую зиму открыто Калужское, и что будет открывать оное тот же самый наместник генерал Кречетников, Михаил Никитич, – вспоминал о событиях весны 1777 года Андрей Тимофеевич Болотов, управляющий царским имением в Богородицке. – Он уже приехал в Тулу и отправляется для осматривания всех городов и для изыскания удобнейших мест к основанию городов совсем новых, и что в скором времени прибудет для того же самого и к нам в Богородицк. Уведомление сие натурально озаботило меня чрезвычайно, ибо я предвидел, что необходимо надобно мне будет сего знаменитого вельможу у себя принимать и со всею его свитою угощать, почему и не преминул сделать все нужные к тому приуготовления. И, как скоро получил о самом дне выезда его известие, то приказав изготовить добрый обед и, выписав к сему случаю из Бобриков г. Верещагина (Верещагин, управляющий казенным имением в Бобриках, впоследствии тульский губернский прокурор, – прим. Автора) и архитектора, отправил их для встречи его на границе волости, в первую волостную деревню Крутое, а вслед за ними выехал и сам версты за три, чтоб его вместе с первейшими и лучшими купцами с подобающею честию встретить».

А.Т. Болотов. Автопортрет. Свободный доступ

Первая встреча с наместником произвела на Болотова приятное впечатление. Кречетников пригласил его в свою карету, обстоятельно расспросил обо всех делах. Затем пешком они прошлись по Богородицку. Генерал-губернатор осмотрел все здания и предложил использовать строящийся флигель Богородицкого дворца под уездное присутствие. Остался доволен Кречетников и угощением в доме Болотова: к столу подали «лимонад, варенье, все, что только могли мы найтить в доме своем лучшего».

Болотов предполагал, что дружелюбное отношение наместника к нему объяснялось тем, что тот нашел в нем «знающего человека незастенчивого и не робкого пред ним характера». Болотов сумел сохранить с Кречетниковым довольно близкие отношения на весь период его службы в Туле. Правда, впоследствии был разочарован страстью наместника к пышным церемониям, потворством фаворитам и прожектерством – Болотов не мог забыть непомерные и, как ему казалось, напрасные траты на строительство каменной оранжереи в дворцовом парке и копание острова с мостом на мысу у дворцового пруда. Все это пришлось сделать по указанию Кречетникова.

19 сентября 1777 года был обнародован указ Екатерины II об образовании Тульской губернии. Сразу после этого генерал-губернатор приступил к межеванию. «Препроводил для описания границы и положения сей губернии землемеров», – писал М. Н. Кречетников Императрице. Одновременно началась работа по передаче дел из учреждений упраздненной Тульской провинции: «Во все сей губернии города были отряжены чины для рассортирования в канцелярии, магистратах и ратушах дел» с «разбиранием под каждое вновь учреждаемое присутственное место».

К сентябрю 1777 года во всех уездах по указанию генерал-губернатора полным ходом шли строительные работы. Открытие Тульской губернии было намечено на декабрь 1777 года, и к этому сроку во всех уездных городах предстояло обустроить помещения для присутственных мест. В Туле и в большинстве уездов для новых учреждений приспосабливали имеющиеся здания. Достоверно известно, что лишь в Богородицке стараниями Болотова местное присутствие получило новостройку – флигели у графского дворца, здесь же были устроены и квартиры для будущих чиновников. Специальные корпуса присутственных мест позднее были выстроены в Туле (сейчас это ансамбль зданий на пересечении пр. Ленина и ул. Пушкинской), в Ефремове и Веневе (одно из зданий в Веневе сохранилось до сих пор на ул. Красноармейской, 18). А, например, в Алексине уездные учреждения и в середине XIX столетия все еще располагались в помещениях «по найму в частных домах, занимая вторые этажи каменных обывательских домов, где на первом этаже находились лавки, кухни, комнаты для постоя простых людей».

В Туле, как пишет Болотов, под палаты и другие присутственные места «на первой случай и до построения нарочных к тому зданий, отведены и назначены были наилучшие купеческие дома». В фондах Государственного архива Тульской области имеется документ, из которого следует, что к моменту открытия губернии наместническое правление располагалось в здании бывшей Тульской провинциальной канцелярии, а вот для судебных и казенной палат было отведено какое-то другое помещение.