Полная версия:

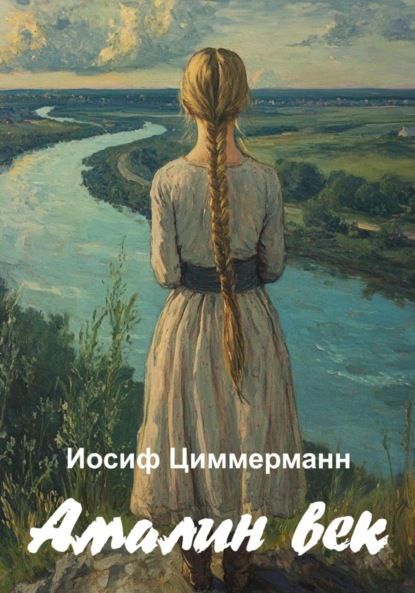

Амалин век

Погреб и чердак ломились от запасов: мясо, шпик и копченая колбаса, вяленая рыба, топленое свиное и сливочное масло, варенье и соленья, сушеные фрукты, ягоды и грибы – все было припасено с любовью и тщанием. В сундуках аккуратно хранились мотки пряжи и бесчисленные отрезы ткани, которые могли бы обеспечить одеждой не одно поколение.

Работа на поле – пахота, сев и жатва – ложилась почти полностью на плечи Георга. Он справлялся с этим стойко, хотя время от времени ему помогали женщины. В их амбаре никогда не было пусто: закрома были до краев заполнены зерном, мукой, фасолью и кукурузой.

Однако мысли о том, чтобы завести еще одного ребенка, вызывали у Георга тревогу. Он считал, что и так несет немалый груз ответственности. Поэтому, узнав, что Мария-Магдалена снова ждет ребенка, он был скорее озадачен, чем рад.

Но Бог в этот раз подарил Георгу то, о чем он, возможно, мечтал, но не смел надеяться: долгожданного сына. Мальчика назвали Мартин.

– Дети – не картошка, и зимой растут, – говорил теперь уже обрадованный отец, с гордостью глядя на младенца. Георг знал, что не за горами то время, когда сын подрастет, станет его опорой и продолжателем рода.

Амалия хорошо помнит, как они с бабушками готовили для новорожденного брата старую колыбель-качалку. Хотя, что там говорить, готовили? Просто протерли люльку да постелили свежевыстиранные пеленки. Эта колыбель почти не успевала запылиться или рассохнуться – дети в семье появлялись на свет каждые полтора-два года.

Бабушка Эмма не уставала рассказывать историю качалки. Ее прадед, едва обосновавшись на берегах Волги после переселения из Саксонии, вырезал эту люльку из прочного дуба. С тех пор, на протяжении полутора столетий, она неизменно служила новым поколениям их рода.

Амалия знала качалку до мельчайших деталей. На боках были вырезаны затейливые деревца, царственные птички и лазурные цветочки. В изголовье сияло ярко-красное солнышко, а в ногах – полумесяц, окруженный звездами. На каждой стенке красовались резные ангелочки, будто охраняющие сон младенца.

– Креста на люльке не хватает, – привычно сокрушалась бабушка Анна-Роза. – У нас, католиков, на каждой колыбели крест вырезают, чтобы Бог ребеночка защищал.

– Не слушайте ее, – мягко вмешивалась бабушка Эмма, обращаясь к внучкам. – Нельзя почитать то, на чем Господа распяли.

Эмма вспоминала недавнюю речь пастора на воскресной службе:

– Второй заповедью на скрижалях божьего свидетельства записано: "Не делай себе кумира". И это важнее, чем "не убивай", "не прелюбодействуй" или "не кради". К сожалению, история религий полна примеров, когда учение подменяли суеверием. Лютеранину не нужна икона или крест. Он знает, что Господь на небесах и достаточно взглянуть вверх, чтобы напрямую с Ним говорить.

Эмма готова была пересказать свахе эти слова, но Анна-Роза ее слушать не собиралась. Она, достав из-за пазухи флакончик со святой водой, обильно окропила качалку.

Анна-Роза была воспитана в строгих католических традициях и менять свои убеждения на старости лет явно не собиралась.

Иногда бабушка Эмма, сама того не замечая, бросала на спинку качалки сушиться влажную пеленку.

– Ты что, хочешь, чтобы наш внук бессонницей страдал? – восклицала Анна-Роза, срывая пеленку. Она торопливо крестила колыбель и добавляла: – Это плохая примета!

Материнский инстинкт, казалось, у девочек был врожденным. С самого раннего возраста они играли в кукол, пеленали их, кормили и качали. Неудивительно, что старинная люлька, стоявшая в углу комнаты, манила их как магнит. У каждой из девочек буквально чесались руки, чтобы покачать ее.

– О Боже! – вздрагивала Анна-Роза, заламывая руки, будто наступил конец света. – Нельзя качать пустую люльку! Вы что, хотите, чтобы ваш брат смертельно заболел?

После того как детей удалось отогнать, бабушка снова крестила качалку, шептала молитвы и продолжала смотреть на нее с подозрением.

Эмма, молчавшая до поры до времени, наконец, не выдержала. Она подошла к свахе, сложила руки на груди и тихо, но твердо сказала:

– Ты либо в Бога верь, либо записывайся в ворожейки.

Анна-Роза замерла. То ли слова Эммы задели ее, то ли она пыталась найти достойный ответ, но так ничего и не сказала. Развернувшись, она вновь обратилась к внучкам:

– И запомните: в колыбель сами не вздумайте садиться!

Девочки даже не думали спрашивать «почему». Каждая из них сразу представила себе те страшные беды, которые неизбежно обрушатся, если они ослушаются. Мрачные предостережения Анны-Розы делали ее слова почти магическими, и никто не осмеливался проверить их на деле.

Двадцать первый год стал для многих тем самым концом света, который бабушка Анна-Роза предсказывала всю жизнь. Пусть земля и вселенная не сгинули в небытие, но что-то судное, зловещее витало в воздухе. Никто в округе не помнил такого, чтобы урожай оказался меньше посеянного.

И как будто одного несчастья было мало, на крестьян обрушилась новая беда – продразверстка. Большевики вваливались в каждый дом Кривцовки и безжалостно отбирали у людей последнее – продовольствие для голодающих городов. Семью Лейс не пощадили: очистили амбар до последнего зернышка, увели весь скот.

Мария-Магдалена, дрожа от отчаяния, вышла навстречу незваным гостям. В руках она держала завернутого в пеленки младшего сына, Мартина.

– Да что же вы за нелюди такие! – воскликнула она на русском, опускаясь на колени. – Чем мне семерых детей кормить?

Большевики, суровые и молчаливые, переглянулись. Наконец, сжалились: оставили семье мешок муки и маленького козленка на развод – чтобы дети не остались без молока. Перед уходом один из них зло бросил через плечо:

– Не нравится? Так катись в свою Германию!

Но и эти крохи оказались лишь временным спасением. Мука закончилась быстро, а козленок оказался козликом. Молока от него не дождаться. Георг принял тяжелое решение – зарезать животное. Мяса с него вышло чуть больше, чем с кошки, но другого выхода не было.

Теперь Георг все чаще уходил на охоту и рыбалку, пытаясь раздобыть хоть что-то съестное. Бабушки, одевшись потеплее, тащили из леса все, что только можно было подать на стол: коренья, ягоды, даже кору деревьев. Они варили из нее отвар, которым поили домочадцев. Конечно, это не могло насытить, но чувство голода на время притуплялось.

В доме стало тише. Даже дети, всегда шумные и озорные, теперь сидели молча, словно старались не тратить силы.

Но беда никогда не приходит одна. У Марии-Магдалены от стресса, страха и скудного питания пропало молоко. Младший сын Мартин заливался истошным криком от голода, лицо его от напряжения становилось синеватым. Бабушка Эмма, следуя своей старой привычке, уговаривала сноху продолжать прикладывать младенца к груди. Но как ни старался малыш, кормящая грудь оставалась пустой. Было очевидно, что он голодает.

Раньше в доме пеленки не успевали сохнуть, их меняли несколько раз за день. Теперь их перестали стирать так часто, а смена происходила лишь через день.

Анна-Роза пыталась помочь по-своему: заваривала для Марии-Магдалены травяные чаи, собранные по своим рецептам. Но и это не принесло результата.

Отец, Георг, изнемогал в своих поисках. Он обошел все окрестные деревни, надеясь достать хотя бы немного коровьего молока для умирающего сына. Но коров давно забрали большевики. Наконец, в одной калмыцкой семье, что жила в семи верстах от Кривцовки, ему улыбнулась удача. У них нашлось кобылье молоко – единственное, что осталось после продразверстки, потому что жеребая лошадь едва могла передвигаться. Она удачно ожеребилась и спасла семью.

Теперь чаще всего Амалия ходила за этим молоком. Каждый раз ей приходилось преодолевать долгий путь – семь верст в одну сторону. Калмыки брали плату не деньгами, которых не было, а обменом. Иногда они сами указывали, что принести: пряденую шерсть, одежду, инструменты. За крынку молока отдавали молоток, вилы, лопату или мамины бусы.

Молоко заливали в темно-коричневую бутылку из-под водки, которую в селе прозвали "соловейкова церковка". Чтобы кормить Мартина, Мария-Магдалена закручивала в горлышко лоскуток сарпинковой ткани. Через эту самодельную соску ребенок сосал молоко.

Эмма старалась хоть как-то успокоить голодного младенца между кормлениями. Она завязывала в платочек или кусок набивной ткани щепотку ягод, сушеных или свежих, и делала "Süßknoten" – сладкие узелки. Мартин сосал их, пока мать готовила следующую порцию молока.

Анна-Роза тем временем бродила по песчаной опушке леса, собирая корни солодки, которые называла "Süßholzwurzel". Старшие дети жевали их сырыми, а для Мартина Мария-Магдалена заваривала сладкие корни с чабрецом. Этот напиток они называли "Steppentee" – степной чай.

Несмотря на все усилия, голод оставил неизгладимый след. Годы лишений так и остались "в костях" Мартина. Он вырос низкорослым, хрупким и болезненным. Голодное детство наложило на него свой печальный отпечаток.

Но это будет потом. А сейчас, сидя на кровати с сыном на руках, Мария-Магдалена осторожно поила Мартина кобыльим молоком. Его исхудавшее, обессиленное тело казалось почти невесомым. Напоив малыша, она прижимала его к себе так крепко, словно боялась потерять. Слезы катились по ее щекам, и она, уткнувшись лицом в тонкие пеленки, горько шептала:

– Зря ты появился на этот свет…

Эти слова разрывали сердце Амалии. Она стояла в стороне, боясь приблизиться. Разве можно сетовать на рождение своего ребенка? Ведь ребенок – это дар Божий, даже в самые тяжелые времена. Эти мысли пугали ее, но она не понимала, что судьба однажды заставит ее саму столкнуться с подобным отчаянием.

В те голодные годы Кривцовка словно утратила душу. Население сократилось вдвое – люди падали замертво прямо на улицах. Домашние, которые еще держались на ногах, вынужденно выносили умерших родственников за порог. Церковная телега, скрипя на каждом повороте, каждый вечер собирала тела, чтобы отвезти их на кладбище.

Поселковое кладбище разрослось вдвое всего за год. Прежние ухоженные могилки с памятниками и оградами остались в прошлом. Теперь землю наспех присыпали, оставляя только бугорки и криво сколоченные деревянные кресты.

Амалия однажды подслушала, как родители шептались с бабушками о “каннибалах” в соседней деревне. Девочка не знала значения этого слова. Родителей спросить не посмела. Боялась получить нагоняй. Раз уж они об этом вслух не говорят, значит, это не положено детям знать. Потом, уже взрослой, она прочитает о каннибализме и ужаснется. Амалия мысленно поблагодарит своих родителей, что те не рассказали им, детям, о людоедах.

Это страшное время, надломило даже либеральную лютеранку Эмму. Она уже не противилась, когда над входной дверью их дома Анна-Роза повесила крест и в каждой комнате на стенах появились иконы. Молчала, когда католичка пригласила священника, дабы тот освятил их жилье.

Спасаясь от густого ладанного дыма кадила, которым богослужитель размахивал, обходя каждую комнату их дома, Амалия выбежала в палисадник. Оттуда она спокойно с недетской ухмылкой на губах наблюдала за религиозной церемонией. Легко можно было догадаться, что она не верила в чудодействие этого обряда.

В школе русская учительница им давно объяснила:

– Бога нет! Это все бабушкины сказки.

И хотя Амалия безмерно любила Эмму и Анну-Розу, верить в их проповеди она уже не собиралась.

Несколько дней позже тринадцатилетняя Амалия шумно взбежала по ступенькам крыльца отчего дома, нараспашку отворила дверь и радостная предстала пред семьей Лейс. Как всегда, худющая, загорелая, с оттопыренными ушами и растрепанными косичками. На шее у нее алел красный галстук, скрепленный зажимом в виде серпа и молота.

– Теперь уж точно конец света! – почему-то на русском воскликнула Анна-Роза. У нее не хватило даже сил устоять на ногах.

– Меня приняли в пионеры! – радостно салютовала Амалия. – Мы будем строить светлое будущее.

– Es steht in den Büchern, – голосила бабушка на немецком, стоя на коленях и закатив глаза. – Ihr werdet kein Glück auf der Erde mehr haben. Ihr würdet sehr oft den eigenen Tod wünschen. (Это записано в книгах: вам больше не будет счастья на Земле. Вы часто будете желать себе смерти.)

Гражданская война закончилась, белогвардейцы были разгромлены, но в Поволжье продолжали орудовать многочисленные банды и отряды. Среди них были бывшие царские офицеры, эсеры, монархисты, анархисты и кто знает еще кто – все они противостояли новой власти большевиков, раздираемые личными конфликтами и междоусобицами. Село Кривцовка уже в который раз переходило из рук в руки. Никто не мог с уверенностью сказать, за что и против кого сражались очередные оккупанты. Быть может, их удерживала царская присяга, не позволявшая сложить оружие. А может, это уже превратилось в обыкновенное мародерство, грабежи и насилие, не имеющие никакого отношения к офицерской чести.

Георга политика не интересовала – заботы у него были куда прозаичнее. Как говорится в пословице, «семеро по лавкам», а детей нужно было кормить. Недалеко от села, в полесье у болота, водились куропатки. Вооружившись сетью и петлями, он еще до рассвета отправлялся на охоту за дичью. Перед уходом строго-настрого наказал домочадцам: если почувствуют опасность, пусть немедленно прячутся в погребе.

Подземное укрытие, построенное дедом Иоганном, и вправду заслуживало благодарности. Со стороны улицы и дома оно выглядело неприметно – просто холмик, поросший травой и кустарником.

Мария-Магдалена и сама понимала, что оставаться днем дома было опасно. Недавно шальная пуля, пробив оконное стекло спальни, насквозь пронзила раму деревянной колыбели. Ангелы-хранители уберегли – всего десять сантиметров ниже, и свинец бы попал в мирно спавшего Мартина.

И вот опять – стрельба началась с самого утра. Под свист пуль семья Лейс торопливо укрылась в погребе. На сей раз решили спрятаться в винном: благодаря глубине и каменному своду он казался самым надежным. Солидная дубовая дверь с недавно установленным Георгом внутренним засовом из толстого железа внушала дополнительное чувство безопасности.

Усадив бабушек и детей на полках и ящиках, Мария-Магдалена еще раз тщательно проверила, плотно ли закрыт засов.

Перестрелка стихла только к середине дня. В погребе, как по команде, раздался громкий детский плач – с утра никто из малышей не ел. В спешке взрослые не подумали или просто не успели взять с собой еды. Мария-Магдалена, мать семерых голодных детей, вздохнула: выбора не было – надо было идти в огород, нарвать хотя бы редиски, лука или огурцов.

В полной темноте, на ощупь поднявшись по крутым ступенькам, она замерла у массивной дубовой двери. В погребе все затаили дыхание. Было слышно, как Мария-Магдалена тяжело вздохнула, будто прогоняя страх перед тем, что может ждать ее снаружи. В полной тишине раздались слова ее короткой молитвы. Засов скрипнул, дверь приоткрылась, и на мгновение солнечный свет проник внутрь, осветив напряженные лица тех, кто оставался в укрытии, провожая ее взглядом.

Марию-Магдалену ждали долго, но она так и не возвращалась. В погребе постепенно нарастало беспокойство. Лишь бабушки и Амалия старались держать себя в руках. Остальные дети, изнемогая от голода, плакали, словно щенята, и наперебой просили хлеба.

Амалия, как старшая сестра, взяла на себя ответственность успокаивать младших. Она тихо пела им песни, рассказывала сказки и уговаривала потерпеть, обещая, что скоро мама вернется и всех накормит. Одновременно она пыталась поддержать бабушек, которые не находили себе места от тревоги за дочь и сноху.

Прошло несколько часов, но Мария-Магдалена не появлялась. Ситуация стала невыносимой. Наконец, решив, что ждать больше нельзя, семья осторожно выбралась из погреба. Тихо, гуськом, они двинулись между грядок в сторону дома. Вокруг стояла настороженная, гнетущая тишина.

В доме стоял резкий запах табачного дыма. Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь полупрозрачный воздух, высвечивали плавающие слои дыма. Это казалось странным – ведь никто из семьи не курил. На столе хаотично стояли стаканы, рядом лежала пустая пятилитровая бутыль из-под самогона, валялись остатки зеленого лука и надкусанные огурцы.

Марию-Магдалену нашли в спальне. Она сидела на краю кровати, завернутая в лохмотья своей разорванной одежды. Ее густая, всегда аккуратно заплетенная коса теперь висела растрепанной сбоку, наполовину распустившейся. На руках и груди были кровавые пятна, а к животу она прижимала окровавленную подушку. Белоснежное покрывало кровати было усеяно яркими алыми следами.

Ее взгляд был пустым, словно утонувшим в невидимой точке на полу. Губы едва слышно шептали:

– Как больно… Господи, как же больно…

Опущенные плечи дрожали от тихих рыданий.

– Маля, забери младших отсюда, – твердо сказала одна из бабушек, сдерживая дрожь в голосе.

– Ждите нас на кухне, – добавила другая, решительно закрывая дверь спальни за детьми.

Сестренки и Мартин, как будто почувствовав, что на дом опустилось огромное несчастье, вели себя тише воды, ниже травы. Никто из детей не вспоминал о голоде. Все сидели молча, погруженные в свои детские, но уже тревожные мысли.

Амалии в эту минуту отчаянно захотелось обнять их всех, крепко прижать к себе, как это делала мама, и, целуя каждого в лобик, сказать, что все будет хорошо. Но она сдержалась. Боялась, что слезы, долго сдерживаемые, прорвутся, и тогда она потеряет то едва обретенное спокойствие, которое пыталась сохранить ради них.

Старшая сестра только тихо и заботливо поправила мягкую волнистую челку на лбу у Мартина. Младший брат спал на скамейке, свернувшись клубочком, словно пытался спрятаться от всей жестокости этого мира, и положил свою кудрявую головку ей на колени.

– Как же не вовремя ты родился… – прошептала Амалия, повторяя слова матери. Но, в отличие от них, в ее голосе звучала не обида, а печальная мудрость, которая пришла к ней раньше времени. Она, казалось, внезапно повзрослела и ясно осознавала: жизнь уже никогда не будет прежней.

Через некоторое время бабушки заспешили, забегали по дому. То за водой, то за корытом. В их суетливых движениях ощущалась напряженность и неуловимая тревога.

Вдруг холодный воздух коснулся лиц детей – это бабушка Эмма пронесла мимо них куски льда, завернутые в старое полотенце. Казалось, даже стены дома вздрогнули от леденящего дыхания, принесенного снаружи.

Затем все снова погрузилось в тишину. Лишь мерное тиканье настенных часов отрывисто напоминало о времени, которое словно замедлило свой ход, растягивая мгновения неизвестности.

Амалия раньше не знала, что можно спать сидя. До сих пор ей не приходилось этого делать. Оказалось, можно, хотя потом все тело ломит, а каждая косточка ноет. Видимо, от этого неудобства она и проснулась.

За окном едва светало. Были бы целы на деревне петухи, они наверняка в эти минуты возвестили бы наступление нового дня. Но всех их давно съели. Другие же птицы – соловьи и жаворонки – словно вымерли, испуганные недавним грохотом перестрелок, и тоже хранили тишину.

Стараясь не разбудить братика, Амалия осторожно выбралась из-под его головы, подсунув вместо своей коленки отцовский рюкзак, который кто-то, видимо, принес со двора.

– Папа вернулся! – догадалась девочка. Всплеснув от радости руками, она бросилась в родительскую спальню, не задумываясь о том, что могла найти там.

На вновь застеленной белоснежной постели, облаченная во все белое, лежала Мария-Магдалена. Ее лицо казалось безмятежным, словно она просто уснула, но тишина в комнате была зловещей. С обеих сторон кровати на стульях сидели бабушки, неподвижные, словно изваяния. Их взгляды устремлялись то на лицо Марии-Магдалены, то в никуда, не в силах выдержать реальность.

У изножья кровати, на коленях, сгорбился Георг. Его плечи тяжело вздымались, он всхлипывал и нервно скручивал в руках свою фуражку.

– Прости… прости… – то и дело повторял он сквозь слезы, будто обращаясь одновременно к жене и к самому себе.

– Мама! – вскрикнула Амалия, увидев эту сцену. Внезапно все вокруг нее поблекло. Пространство, словно в вихре, закружилось, и девочка, потеряв сознание, рухнула прямо у запачканных болотной тиной сапог отца.

Позже ей объяснят, что мама умерла от двух ножевых ранений в живот…

В глубоком трауре семья справила и девять дней, и сороковины, и годовщину смерти Марии-Магдалены. Но время, казалось, остановилось, а вместе с ним и жизнь в доме. Вместо тепла и уюта, которые она приносила, в стены навсегда поселились полумрак и холод. Хоть и продолжали зажигать лампы, и печь по-прежнему топилась, атмосфера оставалась гнетущей. Веселый детский смех давно стих, и казалось, что с ним ушла сама радость.

Отец искал утешения в работе. С раннего утра до поздней ночи его можно было найти в поле или в хлеву, и нередко он оставался там ночевать. Дом, с каждой его деталью, невыносимо напоминал ему о Марии-Магдалене.

Бабушки Эмма и Анна-Роза, поникшие в своем горе, уже не снимали траурных одежд. Их объединила невыразимая боль утраты, и они с удвоенной заботой окружали внуков. Однако Амалия больше никогда не видела даже тени улыбки на их лицах.

Смерть Марии-Магдалены окончательно разрушила былые разногласия между лютеранкой Эммой и католичкой Анной-Розой. Их спор о вере уступил место тихому взаимопониманию, такому глубокому, что было сложно представить, что когда-то они могли спорить. И в итоге, как будто и здесь была скрытая связь, они покинули этот мир почти одновременно, будто даже смерть не смогла их разлучить.

После смерти бабушек вся тяжесть домашнего хозяйства легла на плечи многодетного отца. Амалия, старшая дочь, делала все возможное, чтобы помочь ему, но этого было недостаточно. Вместо того чтобы объединиться в заботе о доме и семье, Георг надломился. Слишком многое оказалось ему не под силу.

Он все чаще стал заглядывать в трактир и возвращался домой в изрядном подпитии. Амалия терпеливо ждала его возвращения, помогала раздеться и укладывала в постель. Георг не сопротивлялся, молча подчинялся дочери, словно ребенок, утративший волю. А потом засыпал, уходя в глубокий, забывчивый сон, где, возможно, он хотя бы ненадолго находил покой.

Амалия только что устроилась на лавке под окном, штопая свои чулки, когда вдруг Георг неожиданно проснулся. Слез с кровати, подошел к дочери, мягко погладил ее по голове и тяжело сел рядом. Его лицо было изможденным, а глаза полны муки.

– Это ведь я вашу маму убил, – сказал он тихо, но так, словно каждое слово давалось с болью.

Амалия резко вскочила, выронив чулки и иголку. Наперсток с металлическим звоном отлетел от пола и закатился под стол.

– Ты что мелешь? – прошептала она, стараясь не повышать голос, чтобы не разбудить младших. – Не дай бог, дети услышат! Иди лучше проспись.

Георг не двинулся с места, его взгляд был отрешенным.

– Она осталась бы жива, если бы я, идиот, согласился тогда уехать в Америку, – продолжил он, словно не слыша дочери.

Амалия вздохнула, присела рядом и осторожно обняла его.

– Кто же мог такое предвидеть? – тихо ответила она, стараясь утешить.

Георг покачал головой.

– Твой дядька Генрих меня же предупреждал, – пробормотал он, как бы разговаривая больше с самим собой.

От отца попахивало спиртным, но в его словах звучала странная ясность, как будто память осталась трезвой.

– Буквально сразу после революции немецкие поселения Поволжья заполонили агенты переселенческого комитета, – начал Георг, его голос был тихим, но наполненным горечью.

Амалия молча слушала, вглядываясь в лицо отца, будто пытаясь найти следы давнего выбора, который, возможно, изменил их судьбу.

– Они агитировали наших людей эмигрировать в США, – продолжал Георг. – Ни для кого не было секретом, что эти агитаторы представляли интересы германских Бременского и Гамбургского пароходств. Ох, они тогда на нас, дураках, прилично наживались, перевозя людей через Атлантику. Были среди зазывал и наемники от американских землевладельцев. Рабочие руки им нужны были, чтобы осваивать их необъятные земли.

Амалия кивнула, пытаясь представить себе те собрания, о которых говорил отец.

– В нашем доме тогда собралось столько народа, что лавки из палисадника пришлось заносить, – продолжил Георг, опуская взгляд. – Рядом со мной сидели отец Иоганн и твой дядька Генрих.

Он тяжело вздохнул, как будто снова ощутил на себе вес тех решений.

– Агент был хитрым, улыбался каждому ребенку и раздавал пряники, – голос Георга стал резче, но в нем звучала горечь, а не гнев. – Он был подкованным, знал, с чего начать. Сладким словом и обещаниями, как и пряниками.

– Наше агентство, – пояснил агитатор. – имеет свои бюро в Саратове, на перевалочном пункте в Эйткуне и, конечно же, в самой Америке, – начал свою речь мужчина с холеным лицом, обводя взглядом собравшихся, – на всем пути следования мы гарантируем вам информационную и правовую поддержку, безопасный проезд на пароходе, обустройство и наилучшие перспективы для фермеров и ремесленников.