Полная версия

Полная версияЗакон стартапа

АО «Жги» проводит внеочередное общее собрание акционеров по вопросу изменения устава. По закону для этого требуется не менее 75 % голосов.

Иван Иванович с 33 % акций на общее собрание не пришел, но оставшихся долей Сергея и Светы (в совокупности 66,7 %) хватит для кворума (50 %). Поскольку считаются только голоса пришедших, Сергей и Света, проголосовав «за», наберут 100 % голосов и смогут принять любое решение. При этом у них в общей сложности лишь 66,7 % акций компании (менее 75 %).

Система, принятая в ООО, в большей степени гарантирует защиту от мошенников, так как решение физически невозможно принять без большинства. В АО система общих собраний гораздо более громоздкая и формализованная. Помимо подсчета голосов присутствующих и кворума, общие собрания в АО осложняются обязательным присутствием нотариуса или регистратора, который ведет реестр акционеров.

Участник ООО «Белое и пушистое» Тимур с долей в 60 % решил обмануть Петю с 40 %. Тимур дождался, когда Петя уехал на восхождение в Гималаи, и провел общее собрание без него. Однако Тимур не учел, что, во-первых, в ООО основные решения требуют 2/3 и более голосов участников; во-вторых, решения принимаются большинством голосов от общего числа участников, а не от числа пришедших на собрание. Значит, не важно, присутствовал Петя на общем собрании или нет, – Тимур все равно сможет принять только те решения, который требуют простого большинства (50 % +один голос).

Участники могут заранее договориться о том, чтобы голосовать определенным образом при наступлении определенных условий – например, единогласно одобрить выпуск дополнительных акций, когда в компанию придет инвестор. Такой договор между членами общества называется корпоративным договором.

Совет директоров

Поскольку созывать общее собрание довольно хлопотно, для решения текущих вопросов управления можно создать специальный совет из представителей акционеров – совет директоров, или наблюдательный совет.

Совету директоров можно передать большую часть полномочий общего собрания: одобрение сделок, создание дочерних компаний, открытие филиалов, утверждение аудитора или ревизора, принятие внутренних документов, размещение облигаций, а в АО – даже увеличение уставного капитала (дополнительный выпуск акций или изменение номинальной стоимости). В акционерных обществах совет обычно занимается и сложной процедурой созыва общего собрания.

Генеральный директор

Генеральный директор компании – уже не коллегиальный управляющий орган, как общее собрание или совет директоров. Закон называет его «исполнительным органом», то есть директор – исполнитель решений собственников; не «мозг» юридического лица, а его «руки». В компетенцию директора не входят вопросы стратегического развития общества, утверждения годового отчета и т. д.

Однако в бытовом смысле директор, конечно, управляет.

Он действует от имени общества (подписывает все документы, выдает доверенности, заключает договоры, подписывает акты), и стороной таких документов становится общество в целом. Он издает внутренние документы общества (приказы, положения) и руководит работниками, премирует их и наказывает. Наконец, общество регистрируется по местонахождению его директора.

Директором компании может быть любое лицо, причем даже юридическое («управляющая компания»). Однако в небольших компаниях функции директора чаще всего выполняет один из учредителей. В крупных компаниях вместе с директором может действовать специальный орган (правление), принимающий исполнительные решения путем голосования, а с 2014 года в законе появился еще один вариант: несколько директоров, действующих каждый в рамках своих полномочий.

Следует различать директора в смысле корпоративного управления (директор – орган компании) и директора – сотрудника компании (того, с которым заключен трудовой договор). Директор как орган компании – обязателен. Его данные указываются в заявлении при регистрации, а затем директора можно будет лишь поменять на другого (отказаться от директора нельзя). При этом трудовой договор заключать необязательно, если в компании больше нет сотрудников. В таком случае можно сэкономить на взносах и сократить количество бумаг. В такой ситуации в компании есть директор-орган, но нет директора-сотрудника.

Директор ООО «Белое и Пушистое» Альберт поссорился с участниками ООО и уволился из компании по собственному желанию. При этом участники еще месяц не могли договориться о кандидатуре нового директора и о том, кто понесет документы в налоговую. В результате Альберт в течение месяца оставался директором компании и был указан в ЕГРЮЛ, хотя уже не являлся ее сотрудником.

За все принятые на своем посту решения директор несет ответственность:

– уголовную — за растрату средств компании, мошенничество, преднамеренное банкротство и прочие преступления;

– административную — его могут оштрафовать или дисквалифицировать за ряд проступков (например, за невыплату заработной платы);

– дисциплинарную — его, как и любого сотрудника, могут уволить;

– гражданско-правовую (имущественную) – отвечает за убытки компании, если действовал «недобросовестно или неразумно».

Помимо ответственности постфактум существует и механизм предварительного контроля над действиями директора. Это механизм дополнительного согласования экстраординарных сделок — то есть сделок, которые выходят за рамки обычной деятельности компании.

Законодательство выделяет два вида экстраординарных сделок: крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Крупные сделки — это сделки, стоимость которых превышает 25 % от активов общества. Их необходимо одобрять на заседании совета директоров или на общем собрании. Сделка, которая обходится «дороже» 50 % активов общества, одобряется только общим собранием независимо от наличия совета директоров.

Сделки с заинтересованностью — это сделки, стороны которых связаны: две компании с одним директором, компания отца с компанией сына и т. д. С 2017 года о сделках с заинтересованностью достаточно сообщать совету директоров и участникам общества – если претензий к сделке нет, одобрять ее необязательно.

Обратите внимание: в уставе компании можно прописать дополнительные требования к экстраординарным сделкам, например, понизить порог крупных сделок или потребовать согласования всех сделок определенного вида – вроде кредитов или пожертвований. Проверяйте устав контрагента, чтобы не пропустить экстраординарную сделку!

В уставе может быть прописано нечто подобное:

К крупным сделкам ООО «Ромашка» относятся:

– сделки стоимостью свыше 25 % активов общества;

– сделки стоимостью более 1 млн Р;

– а также все сделки, связанные с отчуждением или приобретением объектов интеллектуальной собственности.

Сделки, не одобренные должным образом, легко оспорить. Если сделка потенциально экстраординарная (предположим, крупная), согласуйте ее сами и проверьте, сделал ли то же самое ваш контрагент – попросите его передать вам копию решения или протокола.

05. Текущая работа

Видео к разделу:

Договоры и сделки

https://youtu.be/7MvN4BjF5XA

Трудовые отношения

https://youtu.be/arYrB6vF7y0

Статьи по теме:

Семь причин, по которым банк может заподозрить предпринимателя в мошенничестве

https://vc.ru/p/tochka

Текущая деятельность предпринимателя основана на договорах. Договор – не просто формальность, а важный документ, который фиксирует ваши обязательства перед контрагентом (другой стороной договора).

Не редкость – ситуации, когда у вас с контрагентом совершенно разное представление об обязанностях по сделке, о достаточном вознаграждении, о качестве товара и т. д. Договор же является документом, в котором выражаются ваши согласованные намерения, согласованная воля. Именно поэтому договор заключается в нескольких идентичных экземплярах для каждой стороны и скрепляется их подписями. Большинство договоров заключается в простой письменной форме. Это означает, что для их заключения не нужен нотариус. Более того, подписанными договорами можно обменяться по почте или по email, главное – учесть риски нетипичной формы договора; скажем, договор, заключенный в «Телеграме», будет трудно подтвердить в суде. Поэтому пока оптимисты обмениваются договорами по электронной почте, реалисты требуют поставить подпись на каждой странице.

С точки зрения юриста заключение договора – не одно действие, а несколько взаимосвязанных:

– одна сторона направляет другой стороне оферту — предложение заключить договор;

– получатель оферты может принять ее, то есть совершить акцепт,

– или, в свою очередь, он может начать торговаться: направить тому, кто ее прислал, свои условия (встречную оферту), после чего весь процесс начнется сначала.

ИП Петрова направила ИП Кружкову оферту поставки (разновидность купли-продажи) помидоров.

По ее условиям, Петрова поставляла Кружкову тонну помидоров за 15 тыс. Р. Кружков направил встречную оферту с предложением поставить помидоры за 12 тыс. Р. Петрова акцептовала встречную оферту. Теперь она должна поставить помидоры за 12 тыс. Р.

Когда вы заходите в супермаркет, ценники на полках представляют собой оферту, касающуюся стоимости товара. Такая ситуация, когда оферта не адресована конкретному лицу, а направлена сразу на всех, называется публичной офертой. Чтобы принять публичную оферту в магазине, достаточно взять товар с полки и донести его до кассы.

Если стороны подписывают договор при личной встрече, этот момент и является акцептом оферты. Следовательно, согласно статье 191 Гражданского кодекса, все сроки, указанные в договоре, начинают течь со следующего дня после его подписания. Сложнее определить начало сроков при обмене подписанными договорами: в этом случае моментом заключения договора является момент, когда сторона, направившая оферту, получила акцепт (подписанный другой стороной договор).

ИП Кружков предложил ИП Петровой поставку помидоров в течение месяца. Он направил Петровой подписанный со своей стороны экземпляр договора с проставленной датой подписания (1 марта). Петрова долго не возвращала договор, ссылаясь на болезнь и занятость; в итоге она вернула договор со своей подписью только 23 марта, а 10 апреля уже прислала Кружкову претензию о просрочке.

В этой ситуации просрочки нет: договор считается заключенным с момента, когда Кружков получил акцепт, то есть с 23 марта. Значит, срок поставки длится до 23 апреля вне зависимости от даты подписания договора.

Какие юридические последствия порождает акцепт оферты, то есть заключение договора?

Любой договор закрепляет некоторые права и обязанности сторон. Соответственно, как минимум одна из них обязана будет что-то выполнить в пользу другой стороны. Однако договор – это только условия совершения будущих действий. Факт исполнения договора подтверждается другими документами, которые в обиходе называются закрывающими.

Факт исполнения договора необходимо подтверждать для того, чтобы:

– контрагент не смог заявить (например, в суде), что вы не выполнили или некачественно выполнили заключенный с ним договор;

– подтвердить произведенные расходы перед налоговой службой и другими проверяющими.

Факт оплаты договора, если такая оплата проводилась в безналичном порядке (с расчетного счета), подтверждать не нужно: при необходимости банк выдаст выписку со счета. А вот факт поставки товаров, оказания услуг или выполнения работ подтверждается отдельными бумагами – накладной и актами соответственно. Их необходимо хранить.

ИП Петрова поставила ИП Кружкову огурцы на 12 тыс. Р по предоплате. Водитель, который привез огурцы, никаких документов у Кружкова не подписал. Через месяц Кружков подал иск с требованием вернуть ему деньги за якобы неисполненный договор, утверждая, что огурцы поставлены не были. Петрова была вынуждена доказывать поставку на основании косвенных доказательств (показаний водителя, записей с видеорегистратора на машине).

ИП Кружков купил тонну помидоров для своего ресторана за 12 тыс. Р. Водитель, доставивший помидоры, передал ему накладную, однако Кружков ее потерял. Через год ресторан столкнулся с налоговой проверкой. Кружков не смог подтвердить расходы на помидоры (12 тыс. Р), поскольку не сохранил закрывающих документов. Ему были начислены недоимка, пени и штраф.

Проверка контрагента

Помимо составления договора и фиксации всех фактов в рамках его исполнения перед сделкой обязательно нужно проверить контрагента. Как вы помните из предыдущей главы, контрагент может не согласовать крупную сделку или сделку с заинтересованностью, и ее очень легко будет оспорить по иску, к примеру, одного из учредителей контрагента. Каждая оспоренная сделка – это потерянное время, а чаще всего – и потерянные деньги.

Аналогично никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Уставный капитал, даже если он значительный, на практике ничего не значит, поэтому не стоит давать аванс подозрительным субъектам.

Минимальный чек-лист для проверки контрагента перед сделкой:

1. Отзывы о контрагенте в Интернете («Яндекс. маркет», группы в социальных сетях) – желательно проверять не только по бренду, но и по настоящему названию компании (его легко найти в договоре и счетах).

Катя, менеджер ООО «Ромашка», заказала кофе-машину для фирмы, подыскав самое дешевое предложение в «Яндекс. маркете». Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине сломана Самая Главная Деталь.

Выяснилось, что поставщик машины, компания «Лобион», известна своей недобросовестностью и действует на грани закона. Компания продает заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам, а затем требует плату за починку, ведь закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями.

2. Сведения в ЕГРЮЛ (http://egrul.nalog.ru/) – давно ли зарегистрирована компания; в каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда); где находится офис (в бизнесцентре, квартире, на «массовом адресе»); совпадает ли адрес с адресами других фирм?

3. Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. В картотеке можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли вашего должника вдруг банкротом и т. д.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата (http://www.gks.ru/accounting_report) – основная бухгалтерская информация о контрагенте (чистая прибыль, активы, остатки по итогам последних лет). Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави. К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата должно появиться много новых лиц.

Дополнительные сервисы для проверки контрагента:

– реестр недобросовестных поставщиков — в него попадают те, кто не исполнил условия контракта с государством (http://rnp.fas.gov.ru/);

– реестр сведений о банкротстве — сам контрагент вряд ли будет там указан, раз он собирается заключить с вами договор, но, возможно, найдутся какие другие из его компаний (http://bankrot.fedresurs.ru/);

– банк данных исполнительных производств — здесь можно найти неплательщиков и тех, кто уклоняется от исполнения решений судов (http://fssprus.ru/iss/ip/);

– база неплательщиков налогов и «брошенных» компаний — пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц (https://service.nalog.ru/zd.do);

– реестр дисквалифицированных лиц — здесь можно проверить директора или партнера по спискам тех, кому решением суда запрещено руководить компаниями, в том числе за административные или налоговые нарушения https://service.nalog.ru/disqualified.do);

– сведения о существенных событиях — компании, которые выпускают ценные бумаги (акции и облигации), должны в интересах покупателей бумаг раскрывать информацию о существенных событиях. Она публикуется на специальном портале «Интерфакса» (www.e-disclosure.ru).

Если тратить время на проверку контрагентов не хочется, существуют платные агрегаторы информации, собирающие все сведения из реестров на одну страницу (например, система «Спарк».

Не забудьте также проверить полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не делает документ подлинным. Когда речь идет о накладной или счете, это не важно; но если вы подписываете крупный договор, то надо проверить полномочия другой стороны. Чек-лист по проверке полномочий:

1. Проверить паспортные данные другой стороны. Если это директор, данные должны совпадать с записью в ЕГРЮЛ.

2. Если подписывает представитель по доверенности, то на ней должна стоять подпись самого директора. Поскольку для доверенности от фирмы нотариус не нужен, желательно попросить копию паспорта директора, иначе вы не сможете проверить подлинность подписи.

Если доверенность выдал не директор, а представитель по доверенности (юристы называют это передоверием), то ситуация усложняется. Как проверить такой документ:

– обязательно посмотрите первоначальную доверенность, она должна быть действующей (проверьте срок) и разрешать передоверие;

– «производная» доверенность должна быть заверена у нотариуса (за исключением случаев, когда ее выдал директор филиала или представительства);

– на всякий случай проверьте «производную» доверенность на сайте «Проверка нотариальных документов». Этот сервис надежен не на 100 %, но минимальные гарантии дает (http://www.kartoteka.ru/proverka-kontragentov/#notariat).

Даже действительную доверенность могут отозвать (например, если сотрудника уволили из фирмы). В сложных ситуациях лучше связаться с организацией и проверить, действительно ли их представитель до сих пор уполномочен. Отозванные нотариальные доверенности вносятся в реестр (http://reestr-dover.ru/).

– Если сделка потенциально экстраординарная (например, крупная), проверьте, одобрена ли она должным образом.

Для этого запросите устав контрагента (там могут быть дополнительные ограничения) и само решение об одобрении (см. предыдущую главу).

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Проверить контрагента гораздо, гораздо проще, чем потом судиться с ним.

Расчеты и обналичивание

Мы привыкли к наличным платежам (кредитки у основной массы наших сограждан появились недавно), в то время как бизнес уже давно работает по безналичным платежам с помощью специальных расчетных счетов. Когда нужно оплатить счет, предприниматель дает своему банку поручение осуществить платеж. Для этого необходимо знать название контрагента, его двадцатизначный расчетный счет и банк, в котором он открыт. Деньги перейдут со счета на счет за несколько часов, реже – на следующий день.

В отличие от переводов «Вестерн Юнион» и других подобных систем переводы между расчетными счетами проводятся через платежную систему Банка России или через взаимные (корреспондентские) счета банков друг у друга: конечно, физически деньги при этом никуда «не ездят».

Государство заинтересовано в том, чтобы предприниматели обменивались деньгами в безналичном порядке: при этом все движения по счету фиксируются, и впоследствии их можно легко поднять (например, при проверке). Проще говоря, безналичный расчет – это +15 к «белизне» бизнеса.

Наличный расчет дает гораздо больше возможностей нечистоплотным предпринимателям. Если наличные поступают в компанию без учета (например, от физических лиц), то у предпринимателя появляется соблазн не класть их на расчетный счет и, соответственно, не учитывать при оплате налогов.

Понимая это, государство старается перекрыть лазейки для распространенных махинаций, которые приводят к появлению неучтенных наличных. Чаще всего барьером на пути наличных становятся кассовые аппараты с фискальными чеками, которые хранятся в памяти машины или в облаке. Таким образом, налоговая (удаленно или во время физической проверки) всегда может посмотреть, сколько денег прошло через конкретный кассовый аппарат. Главное – не допускать продажи мимо кассы (из этой же серии все предложения типа: «Вам не выдали чек – покупка бесплатно»).

Существует достаточно развитый теневой бизнес по обналичиванию переводов. Большое количество фирм-однодневок создается для того, чтобы переводить облагаемые налогами безналичные поступления в неучтенные купюры. С подобными вещами лучше не связываться: во-первых, это уже само по себе противозаконно.

Кружков, единственный учредитель и директор ООО «Алейхем», решил снизить налогообложение и получить наличные деньги не путем вывода дивидендов, а через обналичивание и сэкономить несколько процентов на уплате НДФЛ. Кружков нашел ООО «Лобион», управляющий которого предложил ему перевести безналичный вклад в наличные за комиссию в 8 %.

Как оказалось впоследствии, ООО «Лобион» занималось деятельностью по обналичиванию в масштабах всего региона. Через год на управляющего и его коллег было заведено уголовное дело по ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность) и ст. 173 (лжепредпринимательство).

Проводки от ООО «Алейхем» были изучены,

Кружкова привлекли к делу в качестве свидетеля.

Ему доначислили недоимку по налогам и денежный штраф, а в ходе следственных действий из его офиса на полтора года изъяли все компьютеры.

Во-вторых, фирмы наподобие ООО «Лобион» часто занимаются не только обналичиванием, но и отмыванием денег (в терминах нашего законодательства – «легализацией средств, полученных преступным путем»). Следовательно, ваш бизнес окажется связан с преступными организациями.

Отмывание денег, по сути, является противоположностью обналичиванию: чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, преступники создают для своих доходов видимость легального происхождения. Для этого предприятиям, получающим большие наличные поступления, передаются «грязные деньги», якобы в рамках оплаты законных услуг. Во времена Аль Капоне «отмывание» совершали с помощью мелких Ь2с-предприятий наподобие прачечных. Такие заведения показывали в отчетности неадекватно большую прибыль, поскольку гангстеры проводили через них свои незаконные поступления. Формально же придраться было практически не к чему.

И сейчас бизнес, имеющий большой наличный оборот (например, сети маршруток), часто бывает связан с теневыми кругами. Связываясь с подобными «предпринимателями», легко получить реальный уголовный срок.

Трудовые отношения

В российском праве различают два класса договоров: по трудовому праву и по гражданскому. В ряде случаев (например, когда предприниматель нанимает исполнителя – физическое лицо на выполнение работ) это можно оформить и как трудовой, и как гражданско-правовой договор.

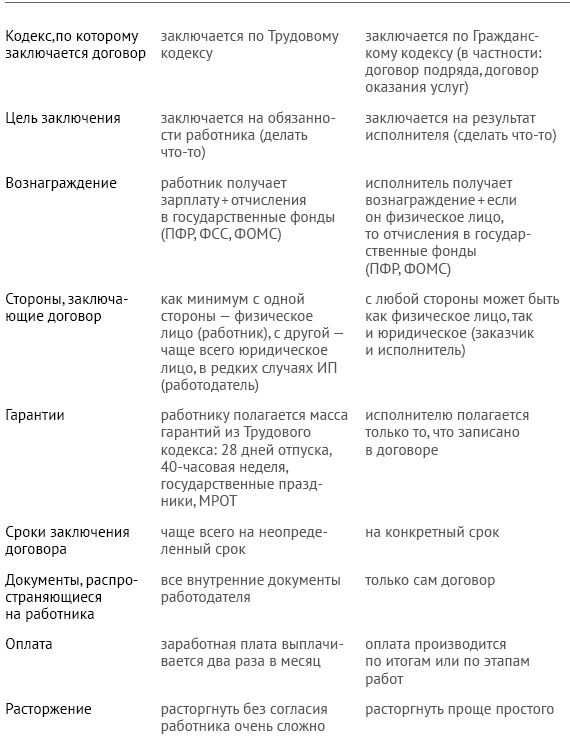

Сравнение трудового и гражданско-правового договоров

С точки зрения оплаты по обоим договорам выйдет примерно одинаковая сумма (взносы в ФСС небольшие), но расторгнуть гражданско-правовой договор не в пример проще. Поэтому работодатели предпочитают использовать именно его, чтобы не связывать себя ограничениями Трудового кодекса. Однако на этот случай действует правило: если отношения, урегулированные гражданско-правовым договором, фактически представляют собой трудовые отношения, к ним применяются нормы трудового права. Поэтому важно, заключая гражданско-правовой договор, следить, чтобы он включал результат работ, а также был срочным. Стоит учитывать и остальные признаки.

Директор ООО «Эдельвейс» Ибрагимов заключил с Тохтаровым договор оказания клининговых услуг.

В договоре было прописано, что Тохтаров приходит в офис к 8 утра, моет полы и протирает пыль, зимой чистит дорожки от снега. Оплата была зафиксирована помесячно.

Через полгода Ибрагимов расторг договор с Тохтаровым. Тот обратился в суд, где было признано, что фактически речь шла о трудовых отношениях. Ибрагимова обязали снова заключить с Тохтаровым трудовой договор на тех же условиях, а также выплатить ему заработную плату за весь период с момента увольнения.

Почему работодатели не любят заключать трудовые договоры? Дело в том, что наш Трудовой кодекс, наследуя документы эпохи победившего пролетариата, дает работнику массу гарантий.