Полная версия:

Я пришла домой, а там никого не было. Восстание в Варшавском гетто. Истории в диалогах

Он был у нас только один раз, но долго. До того момента, когда пришло письмо от Йозефа Каплана о том, что Черняков покончил с собой. Тогда Мордехай вернулся в Варшаву. Думаю, он пробыл у нас два или даже три месяца. Он не уехал тут же как получил это письмо, да и пришло оно не сразу. К нам Мордехай приезжал с миссией, которую пришлось прервать: самоубийство Чернякова свидетельствовало о том, что ставки серьезней, чем нам казалось. Не уверен, прожил ли он у нас три месяца, но два с небольшим – наверняка.

Зачем приезжал? В нашей группе очень влиятельные люди, например, Идзя Пейсахсон или мой приятель Севек Мерин, ко всеобщему разочарованию, стали троцкистами. Вот такая беда! Мордехай отчасти приехал в связи с этим – хотел немного выправить линию их политического мышления. О другой причине его приезда я узнал позже, когда он отбыл – это была огромная тайна. Тогда существовала легенда, а в те годы ходило множество легенд, что у Монека Мерина, главы юденрата в Сосновце, якобы такие связи с гестаповцами, что ему ничего не стоит их подкупить. А Мордехай хотел выбраться за границу, чтобы призвать к протесту руководителей государств во всем мире, но пока был у нас, от этой мысли отказался.

Каждый день приносил новые известия, одни страшней других. Каждый день хоронил – слой за слоем – то, что было вчера, неделю назад. Все это переставало существовать. Даже в нашем уме не существовало, прошлое мы не чувствовали, его не было. Друзья, семья – ничего этого уже нет, совсем иной мир, иная жизнь. Нельзя было даже оплакать потери. Мордехай, когда приехал, показал нам реальность, о которой мы знали – и не знали, знали – и не хотели знать. Помню, впервые мы встретились на каком-то собрании, их потом еще несколько было. Он разложил на коленях карту и показывал нам ситуацию на фронте в Африке. Это был великолепный журналист, репортер, политобозреватель. Именно он создавал наше новое мышление. Помню его слова, позднее они стали нашим девизом: «От Югославии до Норве-гии, от Словакии до Украины – везде воюют партизаны. Неужели среди них не будет наших людей?» Он тогда не знал, что партизанские отряды в Литве на девяносто процентов состояли из евреев[54]. Да. Тогда никто не знал также, что польские партизаны нас оттолкнут… Я это на себе испытал. Знаете, совсем старый уже стал, черт возьми, но до сих пор волнуюсь, когда вспоминаю. Все это для меня по-прежнему живо.

Помню, что Мордехай передал нам первые свидетельства о Катастрофе. О Хелмно, Белжеце, Травниках[55] еще до Треблинки мы впервые узнали от него. И все эти истории о машинах с газом… Он рассказывал об этом подробно – один из наших там был, но ему удалось смыться. Помню свою физическую реакцию. Даже не знаю, как это передать. Вот представь себе, сидишь здесь ты, сижу я, много других людей разного возраста, и кто-то говорит: «Я приговорен к смерти, и ничего сделать нельзя, ты приговорена к смерти, и ничего не поделаешь, он тоже приговорен к смерти, и никакого выхода нет, и все – соседи, друзья, семья, дети, старики, все без исключения…» Умом это вместить невозможно, ум противится. Помню свою физическую реакцию – у меня череп похолодел. Я… я… Я дышать не мог. У нас не было никаких сомнений, что Мордехай знает, о чем говорит, что это не бредни, не фантазии, не байки. Мы верили: подобное не только может существовать, но существует. Помню, рассказал об этом своим родителям, они сразу поверили. Потом рассказал о том же в доме моего друга Липки, он был нашим специалистом по радиоперехватам. Сказал его отцу: «Слушай, ты, твоя жена и вот он, дедушка ваш, и сыновья, и я, и мои родители, все мы обречены на смерть». Так он мне дважды врезал по морде – не мог такого вынести. Я, совсем щенок – сколько мне тогда было? – бросаюсь словами, смысла которых не понимаю. Такая у него была реакция. Я тогда не думал, что он какой-то особенно агрессивный. Скорее, он считал, что я ненормальный.

Итак, Мордехай нам об этом рассказал, и мы начали говорить о самообороне. Тогда в Сосновце и Бендзине гетто было еще открыто. Мысль о том, что защищаться надо чем угодно – топором, ломом, кулаком, – оказалась для меня новой. Понадобилось некоторое время, чтобы я эту мысль принял. Наша группа, таких взрослых – от восемнадцати до двадцати лет – было несколько в Бендзине и Сосновце, была потрясена не меньше, чем я. Нам стало страшно. Но в целом не помню, чтобы мы сомневались, пойдем с ними или нет. Нам было ясно, что с этого времени мы живем только мыслью о самообороне. Другие группы, другие организации не сразу приняли эту мысль. Но говорить об этом я не хочу. Я не историк, чтобы оценивать. После войны столько легенд наросло, а я не хочу свергать героев с пьедесталов. У меня очень многое болит. Это одна из причин, почему я не хочу издавать свою книгу[56]. Кое-что меня до сих пор жжет изнутри. В книге я делаю некоторые предположения – оставлю их своим сыновьям. Пусть они ломают голову, если им интересно. Но это, как мне кажется, их не интересует. В конце концов, наши подробности неважны для истории. Если говорить о самообороне, мы, те, кто из «га-Шомер га-цаир», воспринимали отказ от нее как слабость, как предательство. Предатели – не как оскорбление, это слово означало, что на таких людей нельзя полагаться. Они, по нашим понятиям, были слабаками.

С Мордехаем я часто оставался один на один. Мне надо было прятаться тщательней, чем другим, Мордехаю тоже приходилось скрываться. Кроме того, я был связным в Заверче и отводил туда Мордехая. Состоял, можно сказать, при нем телохранителем. У меня была пара кулаков, я хорошо знал местность, а он был чужой. Я сопровождал его в гетто в Заверче, Бендзине и Сосновце.

Помню, мы провели несколько ночей в сапожной мастерской. Эта мастерская находилась вне гетто, его тогда еще не закрывали. В Сосновце это было. Спали там в одной кровати. А в Бендзине прятались на ферме, среди ульев. А, интересная деталь! Из Катовиц я привез туда книгу Владислава Спасовского[57]. Вы знаете, кем был Спасовский? Что с вас взять, современная польская молодежь! Владислав Спасовский был философом в предвоенной Польше. Написал книгу «Освобождение человека». Это была наша библия, наш образ будущего. Также важен был для нас Котарбинский[58]. Но как бы там ни было, я дал Мордехаю Спасовского, и он эту книгу очень усердно читал.

Мы о многом разговаривали. Но помню, что была область жизни Мордехая, о которой я совсем ничего не знал, – его личные дела. Это было табу. Об этом не говорили. Нет, совсем никогда! Его все спрашивали, а он ничего не рассказывал. Я не встречал – ни тогда, ни после войны – ни одного человека, который знал бы о его личной жизни. Позднее мне стало известно, что у него была девушка. Ее звали Мира [Фурер]. Она писала ему письма, эти письма у нас хранились. Я их когда-то читал. Ни слова от влюбленной к возлюбленному. Только о делах. Он остался в моей памяти человеком, напряженно думающим и постоянно погруженным в дела. Днем и ночью. С ним невозможно было говорить о чем-то другом. Впрочем, может быть, я преувеличиваю, возможно, это одна из легенд, о которых мы тут рассуждали.

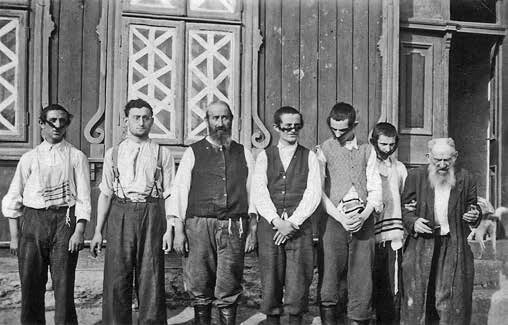

Издевательства над евреями. Сентябрь 1939 (?)

Помню, мы часто встречались на ферме на Шродуле[59].

Для нас она была прибежищем. Там пели, там писали стихи, влюблялись, работали, прятались от разных бед, смотрели сны о будущем, политиканствовали; у нас даже театр свой был. Помню, Мордехай однажды дирижировал там молодежным хором, они пели на Хануку. Я тогда ханукальных песен[60] не знал, теперь знаю, потому что здесь, в Израиле, их дошколята поют. Но те песни были не детсадовские, у нас тогда воинские песни были.

Я уже говорил о том, что Мордехай жил только делом. Когда он пошел к Мерину, чтобы представить свой план, – разумеется, Мерин план не принял, – ни слова не сказал, что создает сеть сопротивления. Мордехай утверждал, что сопротивление уже есть и он это движение возглавляет. Нам это казалось чем-то невероятным. У нас все было в зачаточной стадии, а он уверенно говорил, что сопротивление существует, угрожал Мерину, требовал: «Ты должен с нами считаться». У него было нечто большее, чем харизма, – необычайная сила. Он оказывал огромное влияние на людей. Не знаю, был ли Мордехай связан с кем-то еще из Юденрата. Знаю лишь, что он вел разговоры с Мерином об отъезде. Но когда выяснилось, что возможности Мерина – тоже одна из баек, Мордехай отказался иметь с ним дело. Кроме того, он Мерину не особо доверял. Дескать, если Мерин будет знать слишком много, запросто может заложить.

Мордехай, как я говорил, был не только великолепным политическим обозревателем, организатором, харизматичным человеком, но и превосходным журналистом. Он тут же создал газету. Называлась она «Пшелом»[61], орган еврейской революционной молодежи. Газета попала в руки гестапо, но я узнал об этом уже в тюрьме. Погоди… Сначала меня арестовали в январе, дело было в Бельске, но я от них сбежал. Потом арестовали в марте, и сбежать уже не удалось – меня раненого схватили. Мы сидели тогда в Катовицах, потом в тюрьме в Мысловицах. Это была еще та бойня, пострашней, чем Аушвиц. Каждого нового заключенного – еврея и нееврея, политического и уголовника, – который попадал в камеру, ждал торжественный welcome с ремнями, плетками и тому подобным. Я был раненый. Они меня хлестали, отделывали, а я и голоса не подал. От одного из них, кажется уголовника, даже заслужил комплимент: «Тут у нас уже был один такой крепкий жидок, так его повесили!» Очень сердечный прием. А ночью после этого приветствия пришел ко мне некий господин. В тюрьме его называли «пан Станислав», относились с уважением – он был коммунистом, поляком. Я сказал ему, кто я, спросил, слышал ли он о группе «Пшелома». Конечно! Его как раз на эту тему допрашивало гестапо. Этот пан Стах мне помог, составил протекцию среди политических. Они держались вместе, у них были связи на воле. Я попросил у них только одно – дозу цианистого калия. Получил. Но это, как позднее оказалось, был не цианистый калий, а, кажется, морфин. К счастью, мне не пришлось им воспользоваться. Наверное, поносом бы все и закончилось. А так я не знал, что там у меня, и чувствовал себя спокойней. Наверное, именно благодаря этому я продержался первые часы в Аушвице. Но это уже другая история. Вернемся к Мордехаю.

Сами посудите, он был известен в варшавских кругах, но в остальной Польше его не знали. Знали других – Йосека Каплана, Тосю Альтман, Арье Вильнера. Каплан считался стариком в свои двадцать восемь. Мордехай тоже не был юношей – ему было больше двадцати трех. Да и я был не самым младшим – мне исполнилось двадцать. Вот так-то…

О Мордехае мы также знали, что он, когда началась война, вместе с Тосей и Арьей Вильнером сбежал в Вильно. Через некоторое время они решили вернуться. Осознали, что их место – с народом: руководители молодежного движения не могут позволить себе бросить организацию. Ну и вернулись в Варшаву.

Что еще приходит на ум о Мордехае? Не помню, чтобы у него было чувство юмора. Вспоминается, что он часто говорил о польском подполье. Связь с ними была очень слабой, получить от них оружие было трудно. АК и АЛ не поддерживали идею самообороны в гетто. Оружие приходило главным образом из двух источников – или покупали «поливалки» на рынке, или передавало польское подполье. Помню, как Мордехай убеждал нас, что обрезы, револьверы никуда не годятся и надо добывать длинноствольное оружие – винтовки. Нам это не удалось. Зато у нас была собственная мастерская по производству гранат. Меир Шульман, который их делал, живет сейчас здесь, в Израиле, в Холоне. Политикой он не интересовался, но у него были золотые руки. Не было вещи, какую он не мог бы сделать – метлу из ничего, фальшивые деньги, документы, гранаты, элегантное платье…

Еще Мордехай говорил, что в варшавских условиях, если будет облава, наши люди должны не прятаться, а выходить на улицы. По двум причинам: чтобы немедленно давать отпор, а главное – чтобы видеть. Если всего этого своими глазами не видишь – не поверишь, что они убивают детей, и не сможешь их крепко возненавидеть. А не научишься ненавидеть – не сможешь как следует воевать. Речь не о ненависти к немцам как таковым, а, скорее, о том, чтобы мы почувствовали необходимость учиться самообороне.

А еще, знаете ли, помню такую сцену: у нас с Цви Дунским была доза цианистого калия. Мы не были до конца уверены, он это или нет, поэтому хотели проверить. Решили испробовать на коте. И не смогли! Кота и того убить не смогли! А если ты не можешь прикончить кота, о какой самообороне можно говорить? Ходила среди нас жуткая «инструкция», мол, чтобы научиться хладнокровно убивать, надо тренироваться на кошках. Нет, ни за что… Мы с этим явно не справля-лись. Куда там – прекраснодушные идеалисты, скауты, гуманисты, социалисты, кто там еще? С философией мы управлялись гораздо лучше, чем с ножом или топором.

Случались у нас и небольшие акции самообороны, но они были слабые. Я должен был участвовать в одной из них. Меня послали с заданием, которое еще раньше наметил Мордехай. Отправили в Венгрию, но я туда не добрался. Кроме меня, поехали представители трех организаций – «га-Шомер га-дати»[62], «Дрор»[63], «Фрайхайт»[64] и «Гордонии»[65]. Знаете, я всегда был очень разговорчивый, мог болтать без умолку, но тогда, в той поездке в Венгрию, как будто онемел. Ну как я им, в свободном мире, расскажу обо всем этом душегубстве? Как их убедить, что я говорю правду? Размышляли об этом с Карским[66]. У него были такие же мысли и такие же переживания – ему не верили. Я очень боялся, что не поверят и мне. Но до Венгрии мы не доехали. На железнодорожной станции в местечке Освенцим проводник нас бросил, драпанул, проще говоря. Мы с еще одним человеком из «Гордонии» спрятались в канализации. Что случилось с двумя другими? Не знаю. На следующий день мы двинулись в сторону гетто. А самооборона? По моему мнению, ничего из этого не вышло. Было слишком мало оружия, да и бойцов немного. Некоторые группы в гетто до последней минуты считали, что самооборона – не выход, надо спасаться кто как может. Ну что, бойцы, у которых было оружие, напали на группу немцев. А немцы их всех до одного порешили, поубивали наших ребят. Кажется, в августе 1943-го это было.

Теперь расскажу о письме Мордехая, которое пришло к нам из сражавшегося гетто. У них была связь с арийской стороной через канализацию. Так и передавали письма. Помню одно предложение из того письма: «Я счастлив, я видел убитых немцев». Что потом было с этим письмом? С архивом что случилось? Не знаю, не знаю… Но самый факт архива, который мы собирали, свидетельствовал о том, что мы мыслили исторически. Мне кажется, сохранилось не одно письмо, больше. Тогда же я читал письма Миры к Мордехаю. Письма влюбленной к любимому – и ни одного нежного слова. Только дело.

Он [Мордехай Анелевич] ничего не рассказывал. Помню, мне очень хотелось узнать о его жизни, и прицепилась ко мне тогда легенда о Мордехае. После войны я встретил людей, которые его знали лучше, и опровергли эти байки. А в них говорилось, что дед Мордехая был рыбаком на Висле и якобы от него Мордехай унаследовал страсть к битвам со стихией. Тогда ходило множество легенд… Был у меня один очень благочестивый родственник. Он рассказывал, что гестаповец хотел швырнуть в огонь Сефер Тора[67], и Господь Бог тут же наслал на него паралич. Родич мой верил в это совершенно так же, как я верил, что дед Мордехая был рыбаком. По другой легенде, восставшее гетто вывесило лозунг «За вашу и нашу свободу». Эти слова ходили в нашей среде, мы о них говорили, но истории о том, что такой лозунг появился на стенах восставшего гетто, – неправда. Это еще одна легенда, в которую хотелось верить.

Нет, Мордехай не был бузотером, которому лишь бы подраться. Но могу с уверенностью сказать: он был прирожденным руководителем, вождем. Тот герой, которого изобразил Раппапорт[68], не очень похож на Мордехая: у Анелевича было другое лицо. Но фигура – его, порыв, которым она охвачена, напоминает нашего командира. Думаю, что Мордехай был полной противоположностью прекраснодушным романтикам, он умел видеть реальность и действовать в ней.

Тося Альтман была совсем другой. Приехала к нам на несколько месяцев незадолго до приезда Мордехая, вокруг – бездна бед, а она рассуждает о философии и психологии. Тося первой заговорила с нами о том, что надо выходить на арийскую сторону – это было очень важно, в нашем мышлении произошел перелом. Ну а как выходить? С таким носом, с такой физиономией, с такими глазами? Вы понимаете, что это значит – «с таким носом»? Иное дело – девка, она может, например, волосы перекрасить, а тут… Но Тося меня убедила. В начале 1942 года я начал выходить из гетто. Со временем поднабрался смелости и в конце концов пришел к выводу, что судят не по наружности, а по тому, как себя держишь. Это важнее всего. И, надо сказать, я достиг в этом деле почти совершенства. Дошел до того, что стал ездить в вагонах «только для немцев», а когда какой-нибудь поляк хотел влезть в тот же вагон, я его не пускал. Между нами говоря, поляков я боялся больше всего.

После неудачной поездки в Венгрию я жил у некой дамы – я говорю о ней с большим уважением, – которая зарабатывала на жизнь одной из самых известных древнейших профессий. А кроме того, она гнала самогон. Как-то я зашел к ней за самогонкой, надо было кому-то «подмазать», и уже собирался уходить, а тут – комендантский час вот-вот наступит. Она и говорит мне: «Может, останешься?» Дважды приглашать меня не пришлось. Конечно остался. Она уложила меня на узком диванчике, а ночью ко мне пришла ее доченька шестнадцатилетняя. Я начал отбиваться руками и ногами, тогда у меня еще оставались какие-то приличия. В конце концов, я не за этим пришел. Под утро мать этой барышни сказала мне прямо: «Послушай, если у тебя нелады с полицией, оставайся у меня». Признался, мол, я еврей, но для нее это не имело значения. Она была очень благородной. Позднее ее дом стал одним из наших главных схронов. Я жил у нее на правах сына. Зофья, так эту даму звали, кроме прочего, была дворничихой в доме, где находился НСДАП. A вообще она делала гешефт с Господом Иисусом: она спасет меня, а Он – ее сына, который воевал на немецком фронте. Она была такой себе польской немкой, как все они там, в Силезии, ну вы знаете… Был у нее один знакомец, сукин сын, звали Алоиз. Он хотел изнасиловать одну из наших девушек, я ему врезал, а он был сильный, как бык, как бешеный бугай. Да и орать друг на друга мы не могли, надо было драться втихую. Алоиз был ее дружком, не первым и не единственным. Зофья с ним тоже как-то подралась – из-за меня: он пытался меня шантажировать.

У нее была одна комнатка и маленькая кухня. Приходили полицейские и разные другие типы, все происходило тут же, без лишних разговоров. Я уже давно дед, но до сих пор краснею, как вспомню. А Зофья, она и в самом деле была благородной личностью. У нее были… ну да, поэтому меня так завораживают ваши глаза! У нее такие же были. Она абсолютно не была похожа на польку, типичная еврейка. И не побоялась стать нашей связной. Но деньги брать не хотела. В конце концов я ее приучил. Деньги ей были нужны. Она мечтала, как закончится война, завести корову и хатку построить.

Что еще сказать о Мордехае? В Варшаве ему удалось объединить все организации, кроме, кажется, «Бейтара»[69]. Знаете, последние несколько дней, после вашего звонка, я все время веду с ним диалог. Не знаю, что еще можно о нем рассказать. Мне точно известно, что здесь, в Израиле, совсем мало людей, которые могли бы еще что-нибудь о нем добавить. Мордехай был типичным интровертом и, как я говорил, днем и ночью жил и дышал только работой. Бескомпромиссный. Он был идеологом, революционером, которого заботит только революция. Помню, как он говорил: «Мы – авангард. Авангард не может существовать без народа. Мы не имеем права остаться в живых». И мы ему верили. Спасать надо одну лишь честь! Согласиться с тем, что я не имею права жить, – это же уму непостижимо.

В 1962 или 1963 году меня вызвали в суд как свидетеля по делу одного типа, который был еврейским полицаем в Бендзине. Вышло так, что против него и в его защиту я сказал примерно поровну, а в конце попросил, чтобы меня избавили от роли свидетеля. В ходе процесса у меня случился разговор с адвокатом этого человека. Было это в адвокатской конторе.

Помню, этот адвокат, такой же низкорослый, как я, спросил меня, почему мы упрекали тех, кто не хотел защищаться. Стал напротив меня раскорякой и давай орать: «Я офицер израильской армии! Я знаю, каково посылать солдат на фронт, я сам выполнял такие приказы! И мне это не было раз плюнуть. А вы хотели, чтобы старухи, тетки, калеки, здоровые, молодые, старые – чтобы все они защищались? Откуда такая хуцпа[70]? Да как вы смели?» Он меня срезал – я понял, что он прав. Может, мы и в самом деле несправедливо упрекали тех, у кого не хватало смелости защищаться? Потом я часто думал: наверное, мы не имели права требовать, чтобы все оборонялись, оказывали сопротивление…

Вы спрашиваете, когда я уехал из Польши? Via[71] Аушвиц, Маутхаузен? Сейчас. В марте 1944 года меня арестовали. Катовице, Мысловице – тюрьма. Потом – Аушвиц и Маутхаузен. С тех пор я в этих местах не появлялся. К Польше я отношусь как к давней, дорогой сердцу возлюбленной… которую не хочу больше видеть. Пожалуйста, не принимайте на свой счет. Это не относится к людям, по крайней мере к людям вашего поколения. Я… Нет, не буду об этом говорить!

Иерусалим, май 1989Шмуэль Рон умер в 2000 году в Иерусалиме.

Кто-то должен был этот шкаф придвинуть снаружи…

Разговор с Машей Гляйтман-Путермильх

Родилась я в Варшаве в 1924 году, в мелкобуржуазной семье: мой отец был торговцем, держал кожевенную мастерскую. Мама еще в юности пришла в Бунд, отец был беспартийный. Дома меня воспитывали в социалистическом духе – я ходила в бундовскую школу, это была одна из школ ЦИШО[72]. Преподавали в ней, разумеется, на идише. Каждая школа носила имя кого-то из вождей Бунда. Я училась в средней школе имени Гроссера[73] на улице Кармелитской. Нас там воспитывали по-коммунарски: дети должны друг с другом делиться, быть друг к другу внимательными, друг другу помогать. Я это усвоила с малых лет.

А потом, после школы?

Потом я пошла в училище ОРТ[74], тоже в Варшаве, на улице Длугой. Не доучилась, потому что в 1939 году учебе для евреев конец пришел. В гетто дети учились тайком, книги под пальто прятали. А я уехала в 1939 году из Варшавы в Медзешин. В Медзешине работала в санатории Медема[75]. Жила там до самого закрытия гетто.

Вы вспоминали, что учились в одной школе с Мареком Эдельманом, верно?

Да, в среднюю школу мы ходили вместе. ОРТ была женской школой.

А в санатории Медема что делали?

Работала в швейной мастерской, шила. Всего нас было двенадцать девушек из молодежной организации Бунда – «Цукунфт СКИФ»[76]. Как вернулась в Варшаву, тут же гетто закрыли.

Но зачем вы вернулись?

Родители очень настаивали. Все твердили, мол, закроют гетто и нас с тобой разлучат. А они этого не хотели. Моя старшая сестра тогда была в России, я оставалась единственным ребенком в семье, и они не хотели…

Родители уже были в гетто?

Разумеется. Мы ведь жили на Налевках, 47, и наш дом оказался в границах гетто. Так что мы имели, как тогда говорили, «счастье». Нас из квартиры не выселили, все, что в квартире было, могли продать, чтобы купить хлеб, а вот те, кому пришлось перебираться, бросили почти всё. Да… Мы продавали потихоньку вещи и как-то продержались почти до выселения. Я немножко умела шить, поэтому, как кто-нибудь умрет, покупала его старые вещи, отец распарывал, перекрашивали, я шила, а мама продавала. Позже мне пришлось всем этим самой заняться, родители от голода совсем ослабели. Я продержалась дольше всех, хоть и опухла.

Варшава, угол Гжибовской и Желязной

Расскажите о выселении.

Выселение было… Маму первой забрали на этот их Умшлагплац[77].

Когда?

В июле, в самом начале этого всего. Только благодаря Марку я смогла маму спасти. Помню, встретила его и Михала Клепфиша на улице, и Марек отправил меня в ZTOS[78] за справкой о том, что работаю. А уж как туда пришла и сослалась на Марека, получила сразу две справки – для мамы и для себя. Эти, на Умшлагплаце, обязаны были маму отпустить, но я не могла ее найти. Она была в здании…