Полная версия:

Владимир Вениаминович Агеносов. Учитель. Ученый. Человек

Человеком широким, далеко неоднозначным, пожалуй, самым сложным из тех, кого я называю своими Учителями, был уже неоднократно упоминаемый Степан Иванович Шешуков (1913–1995). Он был и мог бы вслед за Л. Толстым сказать: «Я не птичка, чтобы петь одно и то же». Вынужденный на заседаниях кафедры отстаивать принципы партийности литературы и социалистического реализма, а порой и идти на идеологические компромиссы (помню, как он потребовал от своего аспиранта усилить критический пафос в адрес нравившихся самому профессору Бондарева и Бакланова – им приписывали пацифизм и ремаркизм), он тем спасал нас и кафедру от более существенных неприятностей. Кстати, автор уже упомянутой диссертации Казбек Шаззо по настоянию Степана Ивановича был допущен к защите и сегодня возглавляет литературоведческую науку в Адыгее.

Уроком для всех нас стала история с публикацией книги С.И. Шешукова «Неистовые ревнители», где авторское понимание истории советской литературы расходилось с догматической трактовкой того времени. Ученый ратовал за многообразие творческих направлений в советской литературе, за право писателя использовать самые разные стили и формы. Влюбленный в А. Фадеева, Степан Иванович не побоялся сказать об ошибках Фадеева-руководителя РАППа. Книга трудно проходила цензуру и неоднократно обсуждалась в партийных органах. В критике командного стиля РАППа и его борьбы за генеральную линию в искусстве неистовые ревнители 60-х годов увидели прямую параллель с их собственным отношением к литературе и писателям. Автору пришлось изъять некоторые наиболее «крамольные» места, но отказаться от концепции он не захотел. После ряда мытарств книга всё-таки вышла (1970), ив 1971 году защищена как докторская диссертация. Из этой истории я извлек урок: можно в силу тех или иных обстоятельств не говорить всё, что ты думаешь, но нельзя говорить то, что ты не думаешь. Этого принципа я придерживался все годы работы в советской высшей школе. Помню, уже в годы перестройки ко мне подошел один весьма умный, но осторожный коллега и задал наивный вопрос: «Вы в 70-е годы говорили то, что говорят сейчас. Что, откуда-то знали?».

Вернусь к своим отношениям со Степаном Ивановичем.

60-е годы были не самыми легкими для декана филфака и заведующего кафедрой советской литературы профессора С.И. Шешукова… Степану Ивановичу приходилось отстаивать кафедру от обвинений в аполитизме. И тут приближается моя защита. Вроде бы, «Ленинская тема в современной советской прозе» в канун 100-летнего юбилея вождя – достижение кафедры. Но дело в том, что я писал не о тех произведениях, которые изображали Ленина в традиционно приукрашенном виде, а о писателях в горьковских традициях стремившихся увидеть в Ленине человека со всеми человеческими качествами. «Персонажами» моей работы были Эм. Казакевич, В. Катаев, М. Шагинян, Е. Драбкина, не пользовавшиеся любовью Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Две мои статьи были сняты цензурой. Под вопросом стояла моя защита.

Казалось бы, в этой ситуации профессору С.И. Шешукову легче всего было пожертвовать аспирантом и сохранить реноме кафедры как стойко придерживающейся «правильных», идейных позиций. Позже я узнал, что кое-кто по-дружески советовал Степану Ивановичу так и поступить.

Решение, принятое им, было весьма неординарным. Сурово сказав мне, чтобы я принес ему злополучную диссертацию, заведующий кафедрой объявил, что он сам прочтет ее и лишь тогда вынесет свой вердикт. Прошла неделя. Меня вместе с научным руководителем вызвали в кабинет к декану, где уже собрались все ведущие ученые кафедры. «Я прочитал диссертацию, – сказал Степан Иванович, – и буду ее везде отстаивать». 5 января 1970 года диссертационный совет единогласно присвоил мне кандидатскую степень. Мнение профессора С.И. Шешукова было непререкаемым.

Почти так же повторилась и история с моей докторской. Её тема «Советский философский роман» вызывала активное неприятие Степана Ивановича. Полушутя-полусерьезно он не раз сердито говорил: «Что же у тебя получается? Лев Толстой создавал не философские романы, а какой-то Анатолий Ким – философские?». Мои доводы, что философский роман – не содержание и тем более не оценка, а литературная форма, профессора не убеждали. Как не убеждала и мысль, что может быть гениальный нефилософский роман и плохой философский.

На одном из заседаний кафедры, где обсуждали мою аспирантку, Степан Иванович весьма резко сказал, что ее недостатки – это недостатки научного руководителя. Я начал спорить. Степан Иванович разгорячился и заявил, что в таком случае я никогда не защищу свою диссертацию. Я по молодости ответил дерзостью. Казалось, хорошему отношению учителя к ученику пришел конец. Каково же было мое удивление, когда после кафедры Степан Иванович сказал мне: «Дурачок, я же тебя люблю» и пригласил пойти поужинать вместе с кафедральными мэтрами.

Настала пора моей предзащиты. С трепетом вручил я старейшине кафедры работу. Ждал, что в возвращенной рукописи будет множество пометок красным карандашом – обычная привычка Степана Ивановича читать сочинения аспирантов и докторантов. Листы моей работы вернулись чистыми и сопровождались словами: «Мы с Ниной (женой С.И.) прочитали твою работу. Замечаний практически нет. Портить рукопись красным карандашом не стал».

Не уверен, что мне удалось переубедить Степана Ивановича. Но он был большим ученым и никогда не утверждал, как некоторые, что есть только две научные школы: одна – его, а вторая – неправильная. Широта взглядов, уважение к чужой точке зрения, как теперь говорят толерантность (хотя Учитель не любил иностранных слов) – были неотъемлемой чертой Степана Ивановича.

Я был участником последней профессорской вечери в доме Шешуковых незадолго до смерти Степана Ивановича. Тем более значимым представляется рассказать об этой встрече, ставшей своего рода завещанием нашего учителя.

В то время на кафедре впервые возникли серьезные разногласия. Часть молодежи была недовольна выдвижением вне очереди на доцентское звание одного из молодых ученых. Его поддерживал тогдашний заведующий кафедрой В.А. Лазарев, считавший, что другие менее достойны. Я был ближе к точке зрения недовольных и вместе с ними предлагал другую кандидатуру. Степан Иванович преподал нам урок мудрости, сказав, что он поддерживает обе кандидатуры, что надо давать возможность роста всем талантливым ребятам.

Это не было беспринципной добротой. Чуть позже, когда речь зашла о другом молодом преподавателе, который воспользовался долгим отсутствием шефа и стал откровенно противопоставлять себя и В.А. Лазареву, и почти всему коллективу кафедры, Степан Иванович сурово сказал, что такое поведение терпеть нельзя, что если с этим смириться, на кафедре начнется «раздрай», и что он лично «высечет» своего подопечного и призовет к порядку. Увы! Смерть помешала ему это сделать. Кафедра на какое-то время не избежала раскола, пока сей молодой человек не покинул коллектив. Потом он долго писал на нас жалобы и статейки в желтой прессе.

Листы моей работы вернулись чистыми и сопровождались словами: «Мы с Ниной (женой С.И.) прочитали твою работу. Замечаний практически нет. Портить рукопись красным карандашом не стал».

Закончить эту часть своих воспоминаний я хочу рассказом о человеке, сыгравшем огромную роль в моей судьбе, которого я считаю не только Учителем, но и в определенной мере моим крестным. Это Абдурахман Халилович (Абдул-Рахман Халил оглы) Везиров, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР. В конце 60-х годов я был председателем юношеского Совета Всесоюзного общества филателистов. А А.Х. Везиров курировал в ЦК комсомола все направления, связанные с неполитическими интересами молодежи (старшее поколение помнит всесоюзные соревнования футболистов «Кожаный мяч», хоккеистов «Золотая шайба», шахматистов «Белая ладья», юных пожарников, юных космонавтов). Не часто нам приходилось встречаться, и когда я заканчивал аспирантуру, Абдурахман Халилович предложил мне пойти преподавателем литературы в только что создававшуюся Высшую комсомольскую школу.

Казалось, на том отношения и должны закончиться, но надо знать этого человека! В 1975 году я приехал в командировку в Баку, и вдруг мне говорят, что со мной хочет поговорить зав. отделом промышленности ЦК КП Азербайджана Везиров. Не знаю, как он узнал о моем приезде, но разговор был поистине отеческий: как живется, как работается, не нужна ли помощь в Азербайджане? По его рекомендации я слетал на Нефтяные Камни – самый крупный нефтедобывающий промысел в море. Затем опять пауза, но через разных знакомых мне передают приветы от Везирова. Когда Абдурахман Халилович окончательно вернулся в Москву, мы стали чаще встречаться. Он попросил меня почитать его воспоминания о дипломатической службе. Честно говоря, я полагал, что это будут неотработанные куски, которые мне предстоит отредактирвать. Какого же было мое удивление и восхищение, когда я получил блестяще написанные мемуары, включающие в себя и документы, и рассуждения ученого-политолога. Тем не менее автор терпеливо выслушивал мои частные соображения, кое-что изменил, в остальных случаях доказал мою неправоту. Попутно, когда мы рассматривали богатейший фотоархив А.Х. Везирова, я увидел там множество фотографий моего учителя с Ю.А. Гагариным, Г.С. Титовым, другими космонавтами, с Е.М. Примаковым (оказалось, они давние друзья), с А.Н. Пахмутовой и многими деятелями культуры. Мне выпала честь быть на юбилее Абдурахман Халиловича и на презентации его книги: такого количества знаменитостей я никогда ни до, ни после этого не видел.

Глава 3

Китайская семья

Из книги В.В. Агеносова «Избранные труды и воспоминания» (М.: АИРО-XXI, 2012)

В 1997 году в МПГУ приехал на стажировку директор Института русского языка Пекинского университета иностранных языков профессор Чжан Цзянхуа. Он добросовестно посещал лекции наших преподавателей, а перед отъездом сделал мне и профессору-культурологу Т.Ф. Кузнецовой предложение приехать в Пекин и почитать лекции для китайских аспирантов. Татьяна Федоровна по каким-то причинам отказалась, а я в 1998 году поехал на месяц. На мои лекции приходили и преподаватели Института – русисты. Среди тех, кто посещал мои лекции, выделялась небольшого роста интересная женщина, явно совмещавшая восточную и европейскую внешность. Это была дочь русской потомственной дворянки, одной из основательниц русистики в Китае Елизаветы Павловны Кишкиной и выдающегося китайского коммуниста Ли Лисаня, погибшего в культурную революцию. Звали ее Ли Иннань, а по-русски Инной. Несколько раз меня приглашали в дом Ли Ша, как по-китайски звали Елизавету Павловну. Здесь все, кроме домо-хранительницы-китаянки, говорили по-русски, здесь был русский дух и Русью пахло. Я вернулся домой очарованный женщинами этого дома (кроме Инны, у Ли Ша есть дочь Алла) и Инниными сыновьями Пашей и Димой.

В 2000 году я вновь был приглашен в Китай, теперь на полгода. С Инной мы встретились как добрые друзья. Она помогала мне понять китайскую культуру, показывала мне пекинские хутуны (старые улицы). Вместе мы ездили за город, ходили на спектакли китайских театров. Вместе поехали на каникулы в Таиланд. Чем больше я узнавал эту удивительную женщину, чем чаще она рассказывала мне о своей жизни, тем более я проникался к ней удивлением и восхищением.

Золотая медаль московской школы, любовь к филологии, к литературе, увлечение Китаем и кубинской революцией – всё это было похоже на то, что в те же годы испытывал, живя на Урале, и я. Правда, в жизни Инны, Аллы и их мамы было то, чего я, слава Богу, не испытал. Когда Инна что-то рассказывала, она порой, как о чем-то естественном, могла сказать «когда я сидела в тюрьме». В тюрьме, в одиночке, они с сестрой провели по 2 года, Елизавета Павловна – 8 лет. По обвинению в пособничестве Советскому Союзу. Потом было «перевоспитание» на сельских работах, возвращение в Пекин, реабилитация и работа в Институте русского языка: и просто профессором, и после Чжан Дзянхуа – директором. При этом Инна сохранила и жизнерадостность, и жажду жизни, и любовь к русской культуре, и китайский патриотизм. Только к революционной теории стала относиться более аналитически, без лишних восторгов.

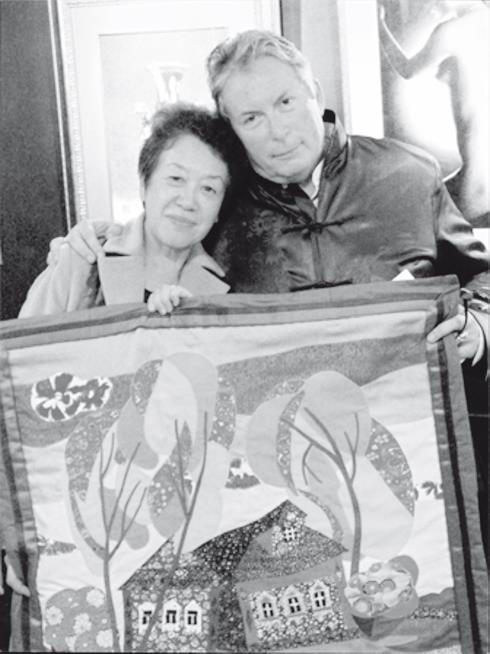

В феврале 2006 года мы стали мужем и женой и, как говорит моя теща, у нас гостевой брак: то я в Китае, то Инна в России. То мы оба где-нибудь в Европе. У жены друзья по всему свету, да и у меня кое-где есть хорошие знакомые. Поразительно, как легко Инна вписалась в круг моих друзей. Все они в восторге от нее. Впрочем, Паша с Димой тоже меня приняли. Так и живем многонациональной семьей: мы с женой – россиянин и китаянка, китаец Паша Лю и его жена японка Сяо Мин; китаец Лю Сюань (для всех русских Дима) и его жена украинка Лена. Дима и Лена подарили нам внука Даника. Ему уже почти 5 лет. Говорит по-русски и по-китайски. Все мы его любим, а прабабушка Елизавета Павловна (ей 98) души в нем не чает.

Инна Ли

Эхо друг друга: памяти моего мужа Владимира Вениаминовича

«Печаль моя о том, что встретились мы поздно» – так с давних времен говорят в Китае. Да, мы поздно встретились: больше полувека прожили друг без друга.

Я родилась в Москве во время войны, на год позже Владимира Вениаминовича. Отец Ли Лисань был одним из создателей и руководителей КПК в 1920-е годы, работал в Коминтерне в 1930-е, попал под каток репрессий в начале 1938-го, но выжил. В 1946 году его наконец-то выпустили на родину, и мама Елизавета Павловна, взяв трехлетнюю дочку, т. е. меня, вслед за ним отправилась в Китай. Мама был урожденная дворянка из тамбовско-саратовского рода Кишкиных, но получила советское, комсомольское воспитание, хотя главным для нее всегда были любовь, верность, семья. Когда разразился конфликт между КПК и КПСС на идеологической почве и многие советские женщины уезжали из Китая, бросая мужей, мама, несмотря ни на что, осталась и никогда о том не жалела, даже поплатившись тюрьмой в годы «культурной революции». Дома она создала особую атмосферу теплоты, душевности, «всемирной отзывчивости», свойственную русской интеллигенции, передала русский язык и культуру нам с сестрой и позднее нашим детям. Мы с Лялей, как и мама, стали преподавателями русского языка в Китае.

Весной 1998 года сошлись пути – мой и Володин. В самом начале нового семестра вернулся из научной командировки наш тогдашний директор Чжан Цзяньхуа и с восторгом поделился со мной: «Знаешь, я в Москве такого классного специалиста нашел! А как лектор он просто потрясающий!» Вскоре по Институту русского языка полетела весть: «Профессор Агеносов начинает читать спецкурс по литературе русской эмиграции!» Даже для меня, с детства погруженной в русский язык и литературу, эта тематика была совершенно незнакомой. Я решила заполнить брешь в своем образовании, тем более, раз лектор такой выдающийся. Как сейчас помню, аудитория была набита до отказа – среди слушателей не только студенты, аспиранты, докторанты, но и преподаватели. Кто-то, заметив меня, притащил дополнительный стул. И вот на кафедру поднимается лектор – подтянутый, энергичный, в отлично сшитом синем блейзере. Конечно, не в английском блейзере было дело: выразительность голоса, артистичность, погруженность в тему, яркая и четкая подача материала, новизна и глубина мысли неотрывно притягивали внимание к докладчику. Я прослушала весь курс до конца, хотя никто не вменял мне это в обязанность. Поэтому могу сказать, что тоже считаю себя ученицей профессора Агеносова.

Вот так – в университетской аудитории состоялось наше знакомство 26 лет тому назад. А поженились мы 8 лет спустя. Медленно и раздумчиво шли навстречу друг другу: лектор и слушательница – коллеги по работе – хорошие знакомые – близкие друзья – муж и жена. Мы шаг за шагом прошли все эти стадии. Владимир Вениаминович любил повторять слова Валерии Дмитриевны, жены М.М. Пришвина, которую хорошо знал: «Мы с Михаилом Михайловичем, когда встретились, были не Ромео и Джульетта, а взрослые люди». Мы с Владимиром Вениаминовичем тоже были вполне себе взрослые, каждый со своей личной историей, своим багажом непростых лет, а вот установить душевную близость нам помогло детство. Мы оба выросли в уютной семейной обстановке, на книгах из домашней библиотеки, читая все подряд – порой не по возрасту, но в соответствии с эпохой. В первых классах школы Володя прочитал «Диалектику природы» Ф. Энгельса, а я – «Гражданскую войну в СССР». И школа у нас была одна и та же – советская. И увлечение общее – русская литература. Выяснилось, что нам нравились одни и те же писатели, поэты, и, когда кто-то вспоминал какую-нибудь строчку Маршака, скажем, или Маяковского, другой (или другая) сразу же подхватывал. По мере общения ниточки, которые нас соединяли, укреплялись, множились. Не сразу, но неуклонно росло взаимное доверие, желание глубже поведать о своей жизни, поделиться тем, что носишь в душе. Мы любили беседовать друг с другом, и Владимир Вениаминович раскрывался передо мной все больше и больше.

Он был многогранным человеком. В этой книге, которую вы держите в руках, о нем рассказывают самые разные люди, каждый со своей стороны. Я не хочу повторять то, что Владимир Вениаминович сам написал о своей жизни, и то, что описывают его друзья и ученики. Просто постараюсь передать, каким он виделся мне, и, может быть, заполнить некоторые пробелы в его мемуаре, дополнить картину его жизненного пути. Хочется, чтобы всем, кто читает эти воспоминания, Владимир Вениаминович запомнился как яркий человек во всей своей сложности и глубине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов