Полная версия:

Владимир Вениаминович Агеносов. Учитель. Ученый. Человек

Настал и мой черед делать выбор, и я сделал его. Выбрал Церковь. Одобрения – вот что мы ждем от Бога, от родителей, от друзей. А еще лучше сказать, что мы ждем оправдания. Принятия нас такими, какие мы есть, со всеми нашими выборами. У дяди Володи хватило любви на такое оправдание, родителям пришлось гораздо труднее в этом вопросе. Папа – уже полковник КГБ, начальник идеологического отдела Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. Он плакал, спрашивал меня об осознанности того, что я «херю» его жизнь. Но это уже был период Перестройки, и мой выбор не коснулся папиной деятельности. А дядя Володя все усилия направил, чтобы немного отрезвить меня от неофитского пыла, за что премного ему благодарен. Любил он меня. Счастлив тот, кто может сказать такое о своей жизни, что встретился человек-любовь на жизненном пути. Видя мою непреклонную решимость идти в армию, не отговаривал, дал лишь только номер, на который надо было позвонить с призывного пункта, чтобы попасть служить на Ленинградскую таможню. Но куда там, ни папины, ни дяди Володи доводы не были услышаны.

Настал и мой черед делать выбор, и я сделал его. Выбрал Церковь. Одобрения – вот что мы ждем от Бога, от родителей, от друзей. А еще лучше сказать, что мы ждем оправдания. Принятия нас такими, какие мы есть, со всеми нашими выборами. У дяди Володи хватило любви на такое оправдание, родителям пришлось гораздо труднее в этом вопросе.

КИПП – Красноярский исправительно-показательный полк… За то, что не снял крестик на призывном пункте – стройбат, моя святая школа. Сигареты украли в первый же день. Пишу дяде Володе, и он присылает мне блок «Лайки» с записочкой: «бросил бы ты это баловство»». Блок я принял и записку принял душой, сердцем. Записка победила, но не сразу, со временем, потому что любовь побеждает всегда, но не всегда сразу. Эта особенность дяди Володи, я говорил уже о ней – дар оправдания, дар восприятия человека именно таким, какой он есть, и все сделать для того, чтобы человек стал лучше, применяя не свою правду и свое видение мира, а некую высшую правду, имя которой любовь. На последней встрече сидели в его квартире вместе с тетей Инной и моей Матушкой, строили планы, и жизнь казалась бесконечной. Крестный моей дочери был со мной во всех узловых событиях жизни. Смею думать, что и я был рядом в важных моментах жизни и смерти моего старшего друга. Вечная память дяде Володе и маме его Ольге Владимировне!

Глава 2

Учителя и наставники

Из книги В.В. Агеносова «Избранные труды и воспоминания» (М.: АИРО-XXI, 2012)

Когда я был в 9 классе, директором нашей школы стал Иван Кузьмич Беспалько. Что-то у него не заладилось в райкоме партии, где он был секретарем, и его прислали к нам. Как теперь бы сказали, человек амбициозный и креативный, он стал внедрять в школе самоуправление, потребовал относиться к ученикам с уважением. При нем на наши школьные вечера через окна и чердак прорывались учащиеся других школ. Всеобщим любимцем был учитель математики младших классов Иван Михайлович Мустафин. Он не только удостоился прозвища «абиссей» (от принятого в математике АВС), но только ему, единственному из учителей, мы разрешали называть нас «идиётами» и шутливо бить красным карандашом по башке. Математика на его уроках была интересным времяпровождением, а решение задач – удовольствием. Не сменись он в старших классах, быть может и не стал бы я филологом. Не преподавала у нас, но всегда поддерживала все наши начинания завуч Лидия Васильевна Карасева. Высокая, внешне сухая, всегда строго одетая, она обладала добрым сердцем. Не могу не отдать дань уважения учительнице химии Валентине Ивановне Большаковой. Она была взыскательна, суха, но настолько блестяще знала свое дело, что все мы знали химию. Хотя и не любили.

Магнитогорский педагогический институт познакомил меня с удивительными людьми. Одних мы боготворили, других недолюбливали. Но двух человек я считаю своими учителями.

Я обязан Вениамину Гавриловичу и тем, что он увидел в моих весьма несовершенных работах что-то стоящее, и тем, что разрешил заниматься темой «Казакевич», и тем, что несмотря на сопротивление некоторых эстетствующих преподавателей кафедры (мол, не может секретарь комитета комсомола института быть тонким исследователем), взял меня на кафедру ассистентом.

Один из них – Вениамин Гаврилович Васильев – преподаватель и заведующий кафедрой литературы. Выпускник знаменитого ИФЛИ (Института философии и литературы), он блестяще знал и философию, и литературу. Причем не только русскую, но и зарубежную. Полный, большого роста с апоплексически красным лицом, Вениамин Гаврилович производил внушительное впечатление. Правду говоря, лекции он читал скучно и любимцем студентов не был. Но стоило поговорить с ним, а еще лучше написать у него курсовую работу, чтобы понять и масштаб его знаний и способность увидеть то, что тебе самому никак не открывалось. Работы В.Г. Васильева о творчестве Шолохова и особенно его интервью с писателем до сих пор не утратили своего значения.

Я обязан Вениамину Гавриловичу и тем, что он увидел в моих весьма несовершенных работах что-то стоящее, и тем, что разрешил заниматься темой «Казакевич», и тем, что несмотря на сопротивление некоторых эстетствующих преподавателей кафедры (мол, не может секретарь комитета комсомола института быть тонким исследователем), взял меня на кафедру ассистентом. Что, впрочем, не помешало ему оценить мою курсовую работу только на четверку.

Если Вениамин Гаврилович в чем-то был убежден, то никакие силы не могли его переубедить. Так, в 1964 году после «исторических» встреч Н.С. Хрущева с деятелями литературы и искусства от кафедры потребовали провести со студентами ряд бесед и лекций о партийности литературы. Васильев делать этого ни сам не стал, ни преподавателям не разрешил (они, впрочем, и не рвались, кроме одной бойкой доцентши). На нескольких партийных собраниях секретарь парткома резко обвинял кафедру и ее заведующего в непартийном поведении, требовал выступить с покаянием. Лицо Вениамина Гавриловича еще более краснело, но он упрямо молчал. А когда в октябре того же года Хрущева сняли, Васильев встал и обвинил секретаря парткома (к тому же зав. кафедрой марксизма-ленинизма!) в непонимании принципов партийности литературы, в лизоблюдстве и конъюнктурщине.

Будучи уже тяжело больным, Вениамин Гаврилович продолжал писать докторскую диссертацию и за несколько дней до смерти положил тяжелый том на стол декану.

Степан Иванович Шешуков

Не могу не вспомнить ректора института Ивана Степанович Шмакова. Полная противоположность В.Г. Васильеву, он был невысокого роста, говорил тихо и на первый взгляд производил впечатление заурядного человека. Но при всех этих внешних особенностях он обладал умением отводить от института начальственные грозы, поощрял стремление преподавателей заниматься наукой, «из воздуха» находил средства, чтобы отправить 100 студентов на экскурсию в Москву Художественной самодеятельностью института руководили лучшие специалисты в городе (до сих пор не понимаю, где брались средства на их оплату), и потому хор института получил высочайшую оценку самого Клавдия Птицы, а драмколлектив ставил полноценные спектакли, высоко оценивавшиеся профессионалами-критиками. Мне приходилось не раз обращаться к ректору с разными комсомольскими просьбами. В одних случаях он их безоговорочно поддерживал, в других предлагал более мудрые решения. Помню эпизод, когда на пленуме горкома комсомола нашей комсомольской организации бросили несправедливое обвинение. Я рассказал об этом Ивану Степановичу, и он, рискуя своей репутацией, лично поехал в горком партии и добился, что нам принесли извинение.

Только с годами я понял, что умение Ивана Степановича решать проблемы спокойно, не горячась и не обижая оппонента злыми словами, – высшая мудрость. Даже сейчас она мне не всегда дается. В 1966 году я приехал поступать в аспирантуру МИГИ имени В.И. Ленина. Первая встреча была с деканом и заведующим кафедрой советской литературы Степаном Ивановичем Шешуковым. Он сидел в кабинете под огромным портретом проф. Ф. Головенченко (сохранившемся, видимо с празднования 75-летнего юбилея Федора Ивановича). Принял Степан Иванович меня сурово: сказал мне, что, во-первых, поступить в аспирантуру столичного вуза из провинции нелегко; во-вторых, на предложенную мной тему (творчество Эм. Казакевича) на кафедре уже почти написана диссертация; а в-третьих, и главных, рассказ Казакевича «Враги», в котором Ленин помогает Мартову нелегально уехать из России, рассказ, являющийся предметом моего вступительного реферата, неоднократно подвергался критике, и весьма сомнительно, что его анализ может быть зачтен при поступлении в аспирантуру. «Впрочем, – добавил Степан Иванович, – сейчас придет доцент Сурганов, который и даст оценку вашей работе». Через какое-то время в кабинет декана прошел тогда еще неизвестный мне в лицо Всеволод Алексеевич, меня пригласили войти и заметно сбавивший свою суровость Шешуков (в голосе его даже зазвучала теплота) сказал: «Знакомьтесь: доцент Сурганов», и к нему: «Сева, ты почитай работу и дай свое заключение». Мы вышли из кабинета вместе, Всеволод Алексеевич сказал, что любит творчество Казакевича, что мне не надо переживать – в аспирантуру поступают как раз для того, чтобы учиться, и, дав мне номер своего домашнего телефона, ушел вместе с моим рефератом.

Зная Всеволода Алексеевича по статьям в «Литературной России» и «Литературной газете» как выдающегося критика, я долго стеснялся воспользоваться данным мне номером телефона. Но примерно через неделю всё-таки позвонил. И первое что услышал: «Куда же вы пропали?! Я давно прочитал вашу работу. Она мне понравилась…». И еще какие-то добрые слова, которые я от радости уже почти не слышал. На вступительном экзамене Всеволод Алексеевич повторил свою оценку моего реферата и, к моему удивлению, вступил в спор с одним из профессоров кафедры, сказавшем, что реферат, может, и не плох, но рассказ Казакевича политически вредный. Всеволод Алексеевич же утверждал, что главное – добрый замысел писателя, художественная убедительность. А и то и другое есть во «Врагах».

Интересно, что много лет спустя на каком-то чествовании Всеволода Алексеевича я напомнил ему, как он меня спас. Он, неоднократно делавший людям добро, не помнил – признак высокого человеческого благородства. Естественно, что, поступив в аспирантуру, я мечтал иметь научным руководителем доцента Сурганова. Кстати, среди аспирантов-новичков почти все хотели попасть к А.В. Терновскому или В.А. Сурганову. Не получилось. Но я имел возможность наблюдать Всеволода Алексеевича на заседаниях кафедры.

Вторая половина 60-х годов шла под лозунгом пересмотра результатов хрущевской «оттепели». Помню, к нам привели писательницу И. Леваковскую, которая буквально кричала, что попадись ей в войну Бондарев, Бакланов, Быков, она бы их лично из пулемета расстреляла. Всё чаще раздавались жесткие оценки творчества А. Солженицына. И вот в этой-то обстановке Всеволод Алексеевич выступил на кафедре сначала с докладом о праве на существовании в советской литературе критического реализма (проще говоря, в защиту Солженицына) и о реализме военной прозы последних лет. Выступление это прошло не гладко. Один из профессоров даже намекнул, что Сурганов – ревизионист. Но мы, аспиранты, восхищались теоретической и гражданской смелостью критика и доцента Сурганова. Интерес к новым критическим тенденциям в литературе, впрочем, не мешал Всеволоду Алексеевичу отдавать должное Л. Соболеву и Ф. Панферову – людям, с которыми он, видимо, дружил. Характерно, что такая широта взглядов (сегодня это назвали бы толерантностью) благодаря B. А. Сурганову, А.В. Терновскому, В.Н. Афанасьеву в основном преобладала на кафедре. Поддерживали ее и более осторожные профессора И.Г. Клабуновский и П.Д. Краевский. Да и находившийся в сложной позиции между «либералами» и «консерваторами» C. И. Шешуков любил Всеволода Алексеевича («Севу») и никогда не давал его оппонентам «пришивать» Сурганову политические ярлыки, спуская неоднократно возникавшие дискуссии, как говорится, «на тормозах»…

На моё 40-летие Всеволод Алексеевич подарил мне «Человека на земле» с надписью: «Владимиру Вениаминовичу Агеносову с давним уважением и сердечной симпатией. Апрель 1982». И стоит его размашистая подпись.

Моим официальным научным руководителем стал профессор П.Д. Краевский (1900–1976). Седовласый, массивный, в солидных очках, всегда отлично отглаженном костюме, начищенных до блеска ботинках, он производил на нас аспирантов-первогодков, впечатление недоступного потомственного аристократа. Ходили легенды, что он потомок «того» Краевского, издателя «Отечественных записок». Лишь позднее мы узнали, что он из самой простой, едва ли не крестьянской семьи, что в 20-е годы он вместе с А.И. Ревякиным пришел учиться во Второй МГУ, и все, чего он достиг, достиг своим трудом.

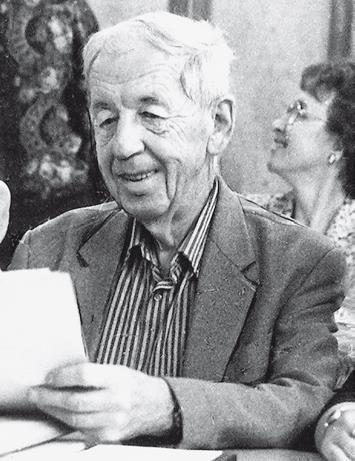

С ведущими профессорами: А.В. Терновским, С.И. Шешуковым и В.П. Раковым (стоит спиной)

Когда я ближе узнал своего научного руководителя, понял, что нет на кафедре более доброжелательного и сердечного человека, чем Прохор Демьянович. Порой мне казалось, что доброта его была даже излишней. Помню, мы принимали с ним экзамен. Сдававшие ему получали пятерки и четверки, я ставил в основном тройки и двойки. Профессор не мешал мне «свирепствовать», но смотрел на меня сочувственно. А после экзамена с легкой иронией сказал: «Аспирант хочет, чтобы студент знал столько же, сколько он сам, а я уже понимаю, что нельзя объять необъятное. Если студенту понадобится, он и без нашего экзамена найдет нужный ему материал. Оценка ставится не за сумму знаний, а за умение ориентироваться в литературном процессе». Сегодня, когда мне почти столько же лет, сколько тогда было моему учителю, я понимаю его правоту.

К третьему курсу аспирантуры между нами сложились особые отношения. После заседания кафедры или его лекции Прохор Демьянович деликатно спрашивал: «Вы не торопитесь? Может быть прогуляемся?». И мы шли пешком от Малой Пироговской до его дома на Набережной Тараса Шевченко, разговаривая о Блоке или Гумилеве, Андрее Белом или Сергее Есенине, об академике Веселовском или академике Виноградове. Впрочем, «разговаривали» не то слово. Говорил Прохор Демьянович, вставляя время от времени в свою речь деликатное «как вы знаете» или «помните». Разумеется, я ничего этого не знал и потому не мог помнить. Просто профессор берег мое самолюбие. Эти прогулки, по сути, были восхитительными лекциями для одного слушателя.

Дойдя до дома профессора, мы поднимались в его квартиру, где он нежно целовал жену Людмилу Ивановну, а затем проводил меня в свой кабинет и показывал книжные раритеты, комментируя каждый из них. Там я впервые увидел полные собрания сочинений Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского, роскошное венгеровское издание Пушкина, истории русской литературы начала века и многие другие тогда недоступные нам книги.

Провожая меня, Прохор Демьянович к моему великому смущению подавал мне мое пальтишко или плащ, неизменно приговаривая: «Здесь возраст не имеет значения – вы мой гость».

Честно говоря, удивляло, что при такой энциклопедичное™ знаний, при таком удивительном владении словом он был только кандидатом наук, к тому же педагогических. Лишь много позже я узнал, что его первая диссертация об А. Белом, написанная в страшные 30-е годы, не только не была защищена, но и принесла ему такие неприятности, что он зарекся писать и предпочел стезю методиста рискованному пути литературоведа. А лгать или писать полуправду о литературе он не умел и не хотел.

Возможно, это самоотречение было сделано ради семьи: Прохор Демьянович обожал свою жену (любовь его была так сильна, что он пережил Людмилу Ивановну всего на два месяца), не хотел рисковать карьерой своего любимого сына Бориса, работавшего тогда в ТАССе…

Алексей Васильевич Терновский формально не был моим учителем. Но я, как и сотни его бывших студентов, как десятки его аспирантов, считаю его своим учителем. Учителем с большой буквы. Впервые я, провинциальный юноша с Урала, увидел Алексея Васильевича перед вступительными экзаменами в аспирантуру. До этого у всех (а поступало нас человек 6 или 7) были встречи с другими преподавателями, нагнавшими на нас немало страху. И вот в кабинете С.И. Шешукова появился Алексей Васильевич. Строжившийся Шешуков посветлел лицом и радостно выдохнул: «Леша!». И затем к нам: «Знакомьтесь: это доцент Терновский». Сейчас не помню, какие слова или может быть шутку произнес в ответ вошедший, но отчетливо помню, что с этой минуты мы все влюбились в Алексея Васильевича. И уже сдав экзамены и получив сообщение о зачислении, каждый мечтал стать именно его аспирантом. Судьба распорядилась иначе. Но Алексей Васильевич остался «всехным» учителем.

С ним мы советовались о теме своих диссертаций. Ему давали на отзыв свои во многом ученические статьи, зная, что он не только их внимательно прочитает, но и подскажет, что надо добавить. У него была потрясающая эрудиция, множество идей – и он щедро дарил их нам. Скажу честно, мы злоупотребляли его добротой. Бывали кафедры, когда Алексей Васильевич оказывался внутренним рецензентом сразу двух кандидатских диссертаций. И всякий раз его выступления были уроком не только для обсуждаемого, но и для всех присутствующих. Он выходил к столу, доставал исписанные с двух сторон его красивым почерком листочки и, начиная с неизменной похвалы, демонстрировал свое глубокое проникновение в замысел автора работы. А затем неизменно следовало: «только может быть», «я бы посоветовал», «мне кажется» и такое количество мудрых замечаний, что в одних случаях диссертант открывал новые перспективы для своей работы, а в других – сам понимал, что надо еще работать и работать. И хотя выступал Алексей Васильевич на таких осуждениях довольно долго, аудитория замирала: частные вопросы диссертации он незаметно переводил в русло академического обсуждения проблемы. Это были подлинно профессорские монологи.

И мы долго не могли поверить, что наш Алексей Васильевич «только» кандидат наук и доцент. Жизнь сложилась так, что сначала война, потом семейные обстоятельства (дочь его жены была инвалидом, и Алексей Васильевич возил ее на такси сначала в школу, потом в университет) не позволили ему написать докторскую диссертацию.

Между тем сейчас, когда его нет с ними, стало ясно, что он был вопреки собственным весьма скромным оценкам своего научного значения большим ученым. Он не только одним из первых умно и тонко написал несколько статей о драматургии Н. Погодина, но и подготовил о творчестве этого писателя монографию, так и оставшуюся в архиве автора: к тому времени Погодин стал лауреатом Ленинской премии, о нем было уже много написано, и Алексей Васильевич не захотел быть среди аллилуйщиков. Терновский-ученый открыл читателю Макаренко-художника, участвовал в издании собрания сочинений автора «Педагогической поэмы» и «Флагов на башне». Его статьи о военной литературе, рецензии на литературоведческие монографии о военной теме свидетельствуют о тонком и безошибочном филологическом чутье автора. Это сегодня ни для кого нет сомнения в том, что проза А. Адамовича, В. Астафьева, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Симонова, поэзия Когана, Кульчицкого, Майорова – классика советской литературы. В 60-е годы в МГПИ имени В.И. Ленина было немало неистовых ревнителей литературы, обвинявших этих писателей в очернительстве подвига советского народа. А участник войны, обладатель медали «За отвагу» и ряда других боевых наград, доцент Терновский настойчиво продвигал их произведения в журнале «Литература в школе». Незадолго перед его смертью я обратился к учителю с просьбой написать главу об одном из самых его любимых поэтов – об А. Блоке для учебника «Русская литература Серебряного века». Каково было мое удивление, когда Алексей Васильевич попросил дать ему несколько месяцев для выполнения этой просьбы. Написанная им глава украсила не только эту вышедшую уже двумя тиражами книгу, но и вошла в учебник для 11 класса, выдержав шестнадцать изданий. Но, пожалуй, наибольший вклад ученый внес в освоение творческого наследия Николая Глазкова. Его стараниями вышли несколько сборников стихов поэта, «Воспоминания о Н. Глазкове», академические статьи: «О периодизации творчества Н. Глазкова», «Н. Глазков и Велимир Хлебников» и др. Всё это многократно «тянуло» на докторское звание по совокупности работ. Другой бы быстренько оформил соответствующие документы. Другой, но не Алексей Васильевич с его интеллигентским «самоедством». Даже когда в 80-е годы ему было присвоено ученое звание профессора, он говорил об этом крайне застенчиво. Но и до этого, и после этого он был Профессором в том дореволюционном понимании этого слова, в каком мы говорим о профессоре А.П. Куницыне, воспитавшем Пушкина, о профессорах А.Н. Веселовском, А.Ф. Лосеве, В.В. Виноградове, Ю.М. Лотмане, за каждым из которых стоят его ученики и о лекциях каждого из которых до сих пор ходят легенды. Лекции Терновского собирали в те весьма либеральные в вопросах посещения времена невиданные аудитории. Он читал не просто блестяще, но делая весьма значительные отступления от общепринятых положений казенного литературоведения. Много лет спустя меня поразило, как на встречах выпускников Ю. Ким, Ю. Коваль и Ю. Ряшенцев, испытавшие в период учебы в родном институте немало гонений, признавались, что МГПИ для них – это дружба, песни и… лекции А.В. Терновского. Кстати говоря, поддерживавшего с ними уже дружеские связи в последующие весьма для них тяжелые годы. Уже на моей памяти в середине 80-х годов случай, когда заядлый прогульщик-пятикурсник, случайно попавший на спецсеминар Алексея Васильевича о Серебряном веке, вышел оттуда с твердым желанием ходить и впредь.

В советской вузовской практике не было принято маститым преподавателям (впрочем, как и молодым) тесно сближаться со студентами и даже с аспирантами. Партком и спецотдел (был и такой в институте) весьма неодобрительно смотрели на приглашение студентов домой к педагогам, сурово осуждали совместные застолья. Доцент Терновский был одним из немногих, кто игнорировал эти установки. Он мог запросто прийти с аккордеоном в студенческое (и уж тем паче аспирантское) общежитие. Не отказывался сыграть на гитаре, если она оказывалась под рукой, не брезговал распить с институтской молодежью бутылочку-другую пива или даже рюмку водки. При этом такие неформальные вечера никогда не превращались в банальную пьянку. Это был пир в платоновском или пушкинском значении слова: пир ума и того спокойно восторженного восприятия мира, которое составляет сущность русского интеллигента. А Алексей Васильевич был душой компании.

На кафедре говорили, что Алексей Васильевич – сердце коллектива. В 60-70-е годы среди старейших профессоров кафедры был обычай собираться после получки в тихом месте и за вкусной едой и выпивкой обсуждать дела кафедральные. Сначала встречались в ресторане «Минск». Позднее собирались на Метростроевской, рядом с которой на Кропоткинской площади стоит памятник Ф. Энгельсу.

Алексей Васильевич Терновский

На профессорском жаргоне это называлось «под Энгельсом». В последние годы жизни С.И. Шешукова встречи были перенесены на его квартиру. Мне довелось не раз присутствовать на таких застольях. Порой позиции участников встреч оказывались далеко не одинаковыми. Спорили обычно С.И. Шешуков и В.А. Лазарев, изредка и я лез по глупости в полемику. И всякий раз получалось так, что слово Алексея Васильевича завершало дискуссию: авторитет «Леши», как все старейшины звали коллегу, был непререкаем.

Из сказанного отнюдь не вытекает, что А.В. Терновский был добреньким или беспринципным. Помню, как на одну из таких встреч пришел их старый друг, незадолго до того закончивший, как ему казалось, докторскую диссертацию. После трапезы начался разговор об этой работе. На сей раз дискуссии не было. Автору работы было сказано, что она «не тянет» на докторскую. И последнюю точку в разговоре поставил-таки Алексей Васильевич: «Стыдно на старости лет позориться с такой работой».

Не забуду и нашу последнюю встречу. Речь шла об одном из учеников Степана Ивановича, решившем, что ему всё дозволено. Поднял вопрос именно Алексей Васильевич. И вновь решение было единодушным: парня надо привести в чувство.

Вырастив не одно поколение аспирантов, профессор Терновский пристально следил за своими питомцами. Помогал им, порой рискуя собственным положением. В 1968 году группа бывших аспирантов МГПИ, распределенная на Сахалин, выступила там перед студентами с осуждением ввода советских войск в Чехословакию. Излишне говорить, что всех их выгнали с работы. Алексей Васильевич помог самому талантливому из них переехать в Москву и добился, что его приняли на работу в МГПИ. Он радовался успеху каждого из нас, никогда не испытывая чувства ревности к тем своим ученикам, кто защитил докторские диссертации…