Полная версия:

Массаж и радиация. Лаборатория массажа. Часть 1

Так, например, сравнивая по профессиональному признаку различные виды ответной реакции на первый сеанс массажа в 1990 г. в г. Санкт-Петербурге, я был вынужден особо выделить среди пациентов две крайние категории:

– Группа работников физического труда, которая практически ничем не отличалась по ответным реакциям на массаж от здоровых людей, проходивших курс массажа с профилактической целью в г. Речица дочернобыльского периода.

– Другая группа, как правило предпенсионного возраста, лиц, склонных к гиподинамии, с большим стажем профессиональной «сидячей» работы, работников умственного труда, инженерно-технического, руководящего состава, бухгалтерии – с богатым букетом хронических заболеваний. Эта группа приближена по описываемым выше характеристикам (т. е. реакциям на первый сеанс массажа) к группе лиц послечернобыльского периода, но, как правило, более молодых, здоровых, проходивших массаж в г. Речица (1986—89 гг.).

Таким образом, уровень реактивности организма у людей относительно здоровых, без явной патологии, жителей г. Речицы, проходивших курс массажа в 1986—89 гг. после аварии на Чернобыльской АЭС, аналогичен реакциям на массаж у жителей Санкт-Петербурга, однако людей пожилого возраста, с ослабленным здоровьем или страдающих от длительной гиподинамии. То есть у здоровых людей, живущих в условиях повышенной радиоактивности, реактивность организма и его восстановительные свойства ослаблены и сходны с той ответной реакцией, которая в чистом регионе характеризует людей, по уровню здоровья находящихся в «зоне риска». Ослабление восстановительных свойств как организма, так и конкретных органов, мышц и тканей проявлялось в виде неадекватной реакции организма и тканей на предлагаемую «нагрузку массажа» (просьба не путать с вариантом неграмотной дозировки массажа). Появление обильных «свежих» (т. е. недавно появившихся) рефлекторно-сегментарных зон, а именно: кожных зон гипералгезии, сходных с зонами Захарьина – Геда, соединительно-тканных зон вокруг ослабленных суставов, «скользящих» зон (см. гл. 10, 11) в области прикрепления сухожилий к кости, обширной патологии мышц от гипо- до гипертонусов – все это достаточно хорошо свидетельствует о воздействии такого мощного вредоносного фактора, каким является радиация, появление которой невозможно было не заметить после апреля 1986 г. Изменения в состоянии пациентов стали заметны не сразу после Чернобыля. Реакции А2, Д и Е активно проявились лишь через 2—3 месяца, начиная с июля – августа 1986 г. Проявление этих реакций было настолько очевидным и неожиданным, что у меня в работе сложилась трудно контролируемая ситуация. Так, вдруг у подавляющего большинства пациентов в стандартной ситуации я стал отмечать в ответ на первый сеанс массажа нежелательные реакции: ослабление, ухудшение состояния и обострения. Тогда еще это не были Д-, Е- и А2-реакции, потребность в их классификации появилась позже. А пока, потеряв контроль над нагрузкой, я в течение двух-трех недель пережил своеобразную «дисквалификацию». Казалось, чувство дозы и меры изменило мне. Со временем, разобравшись, что дело не во мне, а в появлении нового сильного вредоносного фактора, такого как повышенный радиоактивный фон, я понял: необходим переход на совершенно новый, более качественный уровень работы, соответствующий тем изменениям во внешней среде и здоровье человека, к которым привел апрель 1986 г. Именно Чернобыль заставил взглянуть на реактивность организма и конкретные реакции мышц и тканей как на характеристики, раскрывающие определенным образом состояние пациента.

Статья в журнале «Массаж. Эстетика тела»

(Тот же материал, чуть по-другому изложен, может, кому-то будет более понятен.)

В своей практике массажиста за время чернобыльских событий мне регулярно приходилось наблюдать системное изменение реактивного ответа на массаж в неблагоприятную сторону. Проявление этих реакций было настолько очевидным и неожиданным, что не обратить на это внимание было невозможно. В результате появилась некая ориентировочная классификация ответных реакций организма на первый сеанс массажа и, как следствие, изменение методического подхода, выраженного в виде принципа маятника, то есть стремление выйти на более качественный уровень работы, соответствующий тем изменениям во внешней среде и здоровье человека, к которым привел Чернобыль.

Итак, условимся, что нагрузка массажа дается с полным учетом индивидуальности пациента, строго по тонусу мышц, тургору кожных тканей, состоянию соединительно-тканных рефлекторно-сегментарных зон, активно реагирующих точек акупунктуры, соответствует особенностям его нервной системы, восприимчивости организма, конституции. Именно это является обязательным условием выполнения грамотного массажа. В ином случае речь пойдет лишь о неграмотной дозировке массажа.

Здоровая реакция на массаж, как правило, выражается в появлении на следующий день после сеанса ощущения легких мышечных болей различных оттенков и небольшом повышении чувствительности кожной, мышечной и подкожной соединительной ткани, которые устраняются во время второго сеанса по специальной восстановительной методике. По степени и характеру этой чувствительности, боли, а также по времени возникновения, продолжения и исчезновения ее можно судить об уровне реактивности данного больного.

Ответная реакция организма на первый сеанс массажа, как правило, выражается следующим образом:

А-реакция – нейтральная, в состоянии пациента нет никаких изменений ни в худшую, ни в лучшую стороны.

Возникает в двух противоположных случаях:

А1-реакция – характеризует организм с сильной, здоровой реактивностью, для которого доза массажа оказалась мала, и организм на нее не отреагировал.

А2-реакция – также нейтральная, однако по характеру и по сути она является полной противоположностью первой. В состоянии пациента нет никаких сдвигов. Организм никак не реагирует на массаж. В течение лечебного курса может наступить улучшение в состоянии больного, однако, исходя из опыта работы с аналогичными случаями, жду «фокуса». Может произойти резкое беспричинное ухудшение состояния пациента, это говорит о том, что истинные причины заболевания не выявлены, скрыты на более глубоком уровне. Массажист не контролирует ситуацию. Реактивность пациента не подчиняется закономерностям правильного направления течения реакций, которые проходят в организме по неизвестным направлениям. Например, в состоянии после перенесенного инсульта, когда одноименная верхняя и нижняя конечности парализованы и нечувствительны.

При оптимальной дозе массажа реакции на него не последует, однако через несколько сеансов при той же нагрузке массажа возможно обострение в виде повышения артериального давления. Естественно, что данный подтип реакции А2 и приведенный пример требуют особого подхода.

В-реакция. Появляется легкая «мышечная боль», ощущаемая только при пальпации на следующий день. Сама по себе эта боль пациентом не ощущается. Как правило, самочувствие при такой реакции улучшается сразу же после первого сеанса. Легкая «мышечная боль» при пальпации говорит о хорошей реакции организма на массаж. Направление течения ответных реакций мышц и тканей правильное, говорит о последующей за ней адаптации как к массажу, так и к внешним проявлениям жизненных перегрузок. А зная, что на все воздействия окружающей среды организм отвечает стереотипно, одним и тем же набором из двух вариантов ответных реакций (адаптация и выздоровление; или не адаптация и обострение болезни), то выбор направления работы очевиден. После второго сеанса ощущение этих болей проходит без всяких изменений как в дозе массажа, так и в методике. Курс проходит успешно, как правило, без проблем.

С-реакция. «Мышечная боль» после первого сеанса чувствительна, ощутима «неразмятость» мышц с вечера или наутро, однако характер боли здоровый, без каких-либо ухудшений в состоянии пациента. При пальпации ткани и мышцы болезненны, но не переходят границ неприятного. Вялости и снижения мышечного тонуса нет. Вегетативных сдвигов нет.

Ощущения, исходя из жизненного опыта пациента, сугубо индивидуальны, например:

«Как после тяжелой физической работы»,

«Состояние после хорошей спортивной тренировки»,

«Как мужик побил» (и такое бывает) – каждому свое.

После второго восстановительного сеанса или легкой физической разминки эти ощущения уменьшаются или исчезают. Реакция говорит о правильном направлении протекания и здоровом восприятии организмом нагрузки массажа, но с некоторой долей ослабления реактивности, его восстановительных свойств. Хотя надо учесть, что аналогичная реакция бывает и при хорошей реактивности организма, но повышенной дозе массажа.

D-реакция. Очень сильные мышечные боли неприятного характера, переходящие в вялость, явное снижение мышечного тонуса, возможны апатия или перевозбуждение, ухудшение сна, что может длиться 2—3 дня. Кроме этих симптомов, никаких других изменений и ухудшений в состоянии здоровья пациента нет.

E-реакция. Реакция на массаж с ухудшением состояния и обострением заболевания у пациента. При этом возможны головные боли, головокружение, нестабильность артериального давления, ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы. Проявляется болезненность различного характера, видны явные вегетативные сдвиги в неблагоприятную сторону.

Вполне понятно, что Д- и Е-реакции нежелательны, их необходимо избегать, а в случае проявления для выравнивания реактивности пациента приемлемы лишь особо отработанные, специальные методики массажа при строгом соответствии с медицинскими показаниями к выполнению процедур.

Механизм, с помощью которого возможно выравнивание реакций и уход от нежелательных Д- и Е-реакций, заложен в принципе маятника. Поясняю.

Длительная радиация в малых дозах не приводит сразу к какой-либо болезни, она смещает суточный цикл жизни в сторону хронического недовосстановления, следствием которого является конкретная болезнь, ударившая по слабому, не выдержавшему перегрузки звену организма. Природа создана так, что человеческий организм вынужден существовать в узких рамках суточного ритма, а именно ритма «нагрузка – восстановление» в течение 24 часов, отклонение от которого чревато последствиями для здоровья. День – это движение, работа, то есть нагрузка. Ночью, желает того человек или нет, он восстанавливается. Если эти два условия не уравновешены, дело рано или поздно пойдет к болезни.

В радиации этот цикл нарушен.

Наблюдая за вышеизложенными фактами изменения реактивного ответа, я был вынужден прибегнуть к замене методического принципа постепенности нарастания нагрузки массажа, как неконкретного, принципом маятника.

Коротко. Нашу жизнь в суточном ритме можно представить в виде маятника (нагрузка – восстановление). Равновесие этих процессов – это идеальный вариант гармонии. Маятник может быть двух видов:

– затухающий;

– детской качели (раскачивающийся).

Первый, как правило, отражает жизнь взрослого и пожилого человека по медленной затухающей амплитуде жизненных процессов.

Второй характеризует молодой, растущий, выздоравливающий, тренирующийся организм.

Отсюда вытекает наша задача: приостановить затухание (нагрузка – недовосстановление – перегрузка) и по возможности перевести его в вариант раскачивающейся детской качели (нагрузка – восстановление – сверхвосстановление или фаза суперкомпенсации).

Причем необходимо учесть, что это правило распространяется не только на весь организм в целом, но и на его составляющие: биомеханические звенья и функциональные системы, что отчасти объясняет природу и механизм травм и некоторых заболеваний.

Учитывая, что массаж, в зависимости от применяемой методики, может быть до определенной степени как средством нагрузки (пример – спортивный тренировочный сеанс массажа), так и средством восстановления (седативный сеанс, спортивный восстановительный, обезболивающий и т. д.), мы имеем возможность ежедневно подталкивать сеансами массажа этот маятник в нужном направлении (вариант детской качели).

Далее все развивается по законам шахматной партии, где правильное прохождение дебюта – обязательное условие дальнейшей успешной игры, а знание и внимательный просмотр ответных реакций на массаж позволяют отслеживать прохождение лечения по определенным фазам (реакциям), при отклонении от которых имеется возможность с помощью описанного принципа маятника лабильно реагировать и сознательно корректировать, изменяя методику, подгоняя сеанс массажа под конкретную ситуацию.

Итак, дебют партии включает 3—4 сеанса, назовем этот этап адаптацией, которая имеет свои законы развития. Под адаптацией я подразумеваю готовность организма пациента, а также его конкретных мышц и тканей к основной конкретной базовой работе, которая в той или иной мере связана с изменением качества их морфологии, исходя из задач массажа. Одним из свойств организма, успешно прошедшего адаптацию (первые 3—4 сеанса), является отсутствие любых видов общего ответа тканей и мышц из описанных выше на нормальный рабочий сеанс (читайте – глубокий, тренировочный, силовой и т. д.). В дальнейшем эти же закономерности (ответные реакции + маятник) применимы при решении и устранении локальных конкретных проблем, рефлекторно-сегментарных зон, кожных зон гипералгезии, соединительно-тканных зон, патологии мышц от гипо- до гипертонусов, от активно реагирующих точек акупунктуры до активно нереагирующих.

Причем необходимо отметить, что адаптация не переносится на участки немассируемой ткани, как бы близко к зоне массажа они ни подходили.

Коротко рассмотрим все описанные виды реактивного ответа на первый сеанс массажа и возможные пути развития ситуаций, которые должны привести к успешной адаптации, а соответственно, и к успешному курсу массажа.

А1-реакция – характеризует организм с сильной, здоровой реактивностью, для которого доза массажа оказалась мала, и организм на нее не отреагировал. Ответ очевиден: во втором сеансе добавляем нагрузку, добиваясь проявления В-реакции. При этом необходимо учитывать суммарный ответ от двух сеансов, который может быть неоднозначным, для чего необходимо учитывать предварительное, исходное состояние пациента. Так, например, в случае скрытых сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, склонности к головным болям и т. д. при двойной нагрузке массажа после второго сеанса имеем шанс в результате получить А2-, Д- и Е-реакции. Поэтому в случае сомнения, дабы избежать этого подводного камня, качаем маятник в сторону восстановления и проводим сеанс восстановительного или седативного характера.

В-реакция. Это наиболее оптимальный ответ организма, к которому должен стремиться массажист. Далее все просто. После второго нагрузочного сеанса за оставшиеся сутки организм восстанавливается, продолжаем работать в том же русле по нарастающей.

С-реакция. «Мышечная боль» после первого сеанса говорит о том, что за сутки организм не восстановился, хотя из практики знаю, что это положительная реакция, которая при правильном проведении сеансов приведет к адаптации. Далее проводим сеанс, близкий к спортивному восстановительному, с преимущественным послойным оттоком лимфы, сочетая с глубоким прогреванием тканей. Характерный признак правильного выполнения такого сеанса – это устранение или уменьшение мышечных болей непосредственно во время него, после чего главное – вовремя остановиться (можно даже немного уменьшить время сеанса и не увлечься появившейся возможностью силовой работы). Уровень мышечной боли определяется по пальпируемому локальному гипертонусу, который исчезает непосредственно при проведении комбинации приемов, как бы «выдавая пропуск» для работы на более глубоком уровне, или уменьшается к концу сеанса. В лучшем варианте приходим к реакции В и следуем тем же путем. В случае сохранения мышечных болей на следующий день, хоть даже и в легкой степени, проводим еще один восстановительный сеанс, или же возможен день отдыха. При возникновении ответа на второй сеанс в виде Д- и Е-реакции ситуацию не описываю, она ясна – явная передозировка.

В стандартной ситуации к Д- и Е-реакциям приводит передозировка в сеансе массажа, со смещением рефлексов по Глезеру и Далихо, а также недоучет исходного состояния, наложение жизненной ситуации (дополнительный нервный стресс, излишняя рабочая перегрузка, неожиданное переохлаждение и т. д.).

Коварство Д- и Е-реакций проявляется в виде появления обильных «свежих» (т. е. недавно появившихся) рефлекторно-сегментарных зон, а именно: кожных зон гипералгезии, сходных с зонами Захарьина – Геда, соединительно-тканных зон вокруг ослабленных суставов, «скользящих» зон в области прикрепления сухожилий к кости, а также в виде обширной патологии мышц от гипо- до гипертонусов.

Из общих рекомендаций возможно следующее: сделать 1—2 дня отдыха либо использовать седативный сеанс с обезболиванием, ни на шаг не отступая от конкретных лечебных методик, тем самым обезболив и «выровняв» ответ организма.

Необходимо учитывать, что адаптация не переносится на участки с немассируемой тканью, как бы близко к зоне массажа они ни подходили.

Мышечный ответ во время первого сеанса не вызывается, а соответственно, адаптация не проводится:

– В области шейного отдела, в противном случае нарушение мышечного баланса может отрицательно повлиять на питание мозга со всеми вытекающими нежелательными последствиями в виде Д- и Е-реакций (проблема позвоночной артерии).

– В области рефлекторной зоны сердца (особенно у лиц, склонных к заболеванию и ослаблению оного).

– В проблемных болезненных сегментах, чтобы не вызвать обострения. Работа в этих сегментах либо проводится методом постепенного нарастания нагрузки, либо – при особой болезненности в первый день – не затрагивается, а реакции проверяются на «подступах»: в окружающих тканях, послойно.

Первый сеанс – это этап адаптации организма к последующей мощной рабочей нагрузке, необходимой для качественных изменений в морфологии тканей, выбор направления работы в первую очередь в плане индивидуальной дозы в целом для конкретного организма, а также его мышц и тканей дифференцированно в зависимости от ситуации. Плюс конкретизация методики и своеобразная «подгонка» массажа под индивидуальные особенности пациента.

К сожалению, массаж – это слишком субъективная наука как для исполнителя, так и для принимающего его. Эта статья лишь небольшая попытка внести каплю объективности и реальной ощутимости в сем не очень ясном деле.

Маятник жизни

В этой главе я хочу напомнить очевидное, что после дня наступает ночь, после работы необходим отдых, а после отдыха неплохо бы поработать. Все эти банальные истины могут быть пропущены мимо ушей. Однако взглянув поглубже и повнимательней, можно найти здравое зерно, тот верный путь к истинному здоровью, который так легко потерять в жизненной суете.

Есть тысячи мнений о здоровье и болезни, тысячи способов исцеления, но на этот путь меня направил Чернобыль, он не заразил, не отравил, он как бы усилил «силу тяжести» и ослабление, настойчиво заставив искать пути выхода к здоровью. В большинстве случаев больной, ослабленный болезнью человек не может быть объективным по отношению к себе, и вероятность ошибки и переоценки своих возможностей велика. Именно здесь эти простейшие и естественные закономерности выходят на первый план и становятся ориентирами в процессе выздоровления, дают возможность больному и ослабленному человеку идти наиболее верной тропой к здоровью, ибо все, что описано, естественно и вытекает из сути жизни.

«Организм человека не является равновесной системой. Он становится ею только после того, как перестает быть живым. Живые же системы, какой и является организм человека, всю свою жизнь борются с равновесием, они выполняют постоянную работу против равновесия»

(Мизин Ю. Г., Хаснулин В. И. Наше здоровье и магнитные бури).

У абсолютно здорового человека все процессы в организме сбалансированы, циркуляция энергии по точкам, меридианам уравновешена, никаких конфликтов с окружающей средой. Любая жизненная нагрузка на организм плюс воздействие внешних неблагоприятных факторов выводят эту систему из состояния равновесия, постепенно переводя ее в состояние утомления, которое характеризуется изменением физиологических характеристик организма, биологически активных точек акупунктуры, накоплением продуктов метаболизма. То есть в организме человека виден определенный сдвиг, в условиях которого он долго существовать не может. На помощь приходят механизмы восстановления, с помощью которых организм вновь готов выдерживать дальнейшие нагрузки. Так, академик Г. В. Фольберг показал, что утомление является естественным побудителем процессов восстановления работоспособности.

«Если лишить организм утомления, то будут снижаться и восстановительные процессы, а также тонус нервной системы. Чем больше утомление (до определенного предела), тем сильнее стимуляция восстановления и выше уровень последующей работоспособности»,

– пишет кандидат медицинских наук В. А. Иванченко.

Таким образом, нагрузка усиливает жизнедеятельность посредством механизма утомления, которое, в свою очередь, стимулирует процессы восстановления и сверхвосстановления.

Для описания циклов «нагрузка – восстановление» в организме используем принцип действия маятника, который полностью отражает диалектику восстановительных процессов в организме человека.

Вариант детских качелей

Разгоняющийся маятник характеризует процессы роста, развития, усиления функций. Свойственен молодым, растущим организмам, выздоравливающим и восстанавливающимся после болезни, хронической перегрузки, переутомления, а также разумно тренирующим свои функции. Основан на вышеописанных законах естествознания, а именно на физиологическом феномене сверхвосстановления (суперкомпенсации).

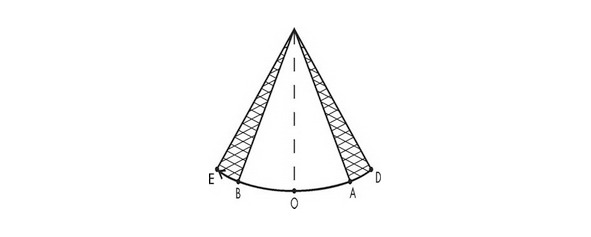

Рассмотрим рис. 2.

Рис.5

Если нагрузке на организм (амплитуда ОА) соответствуют восстановительные процессы (амплитуда ОВ), то вслед за восстановлением появляется фаза сверхвосстановления (амплитуда ВЕ), после которой организм способен выполнить или выдержать большую нагрузку (амплитуда ОД), что, в свою очередь, после перехода в утомление будет стимулировать процессы дальнейшего восстановления и сверхвосстановления. В данном случае в своеобразной форме воспроизведена одна из закономерностей физического, умственного развития, роста организма, тренировки спортсмена и выздоровления больного.

Закономерность, которая выступает на первый план и проявляется лишь в экстремальных ситуациях, в обыденной жизни настолько очевидна, что обращать на нее внимание – все равно что удивляться смене дня и ночи. И лишь в крайнем, экстремальном случае, когда требуется напряжение всех физических и психических сил для достижения необходимого в жизни результата или выздоровления, мы забываем столь очевидную реальность и удивляемся, независимо от возраста, с детским вопросом: «Почему?»

Затухающий маятник

Затухающий маятник наглядно представлен в старинных часах с постоянным замедлением амплитуды колебания. Характеризует организм с ослабленными восстановительными свойствами и нарушенными адаптивными механизмами вследствие:

– чрезмерных перегрузок (физических, психических, умственных, эмоциональных и т. д.) при обычном для организма уровне восстановления;

– наличия дополнительных внешних, активно действующих неблагоприятных факторов, таких как радиационное и экологическое загрязнение среды обитания;

– нарушения внутренней экологии организма, то есть присутствия любого активно действующего болезнетворного, подавляющего жизнь фактора;

– естественного старения организма.

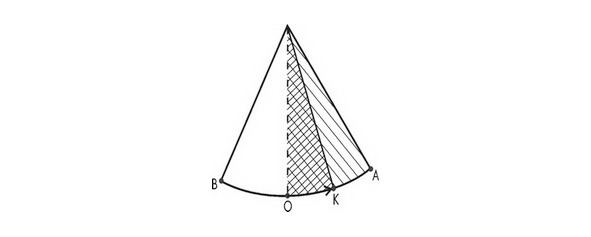

Затухание маятника выражается следующим образом (рис. 3).

Рис.6

На выдерживаемую человеком нагрузку, соответствующую амплитуде ОА, имеем движение маятника в сторону восстановления на амплитуду ОВ, что, как видно из рис. 3, гораздо меньше вследствие вышеназванных причин. В свою очередь, недовосстановленный организм уже не способен выдержать нагрузку или повторно выполнить работу с амплитудой ОА. При следующем движении маятника в сторону нагрузки, согласно вышеописанным законам физиологии, он гарантированно выдержит нагрузку или выполнит работу лишь на амплитуду ОК, равную величине соответствующего предварительного восстановления ОВ.