Полная версия:

Деяния Апостолов. Критический и экзегетический комментарий

Основная проблема – с Ин. 19:25. Сколько женщин фигурирует в этом стихе? Если ТРИ, тогда Мария, жена Клепова, является сестрой Матери Иисуса. (Иаков меньший и Иосия будут двоюродными братьями Иисуса, и, следовательно, Иероним прав). Однако маловероятно, чтобы две сестры имели одинаковое имя – Мария. Если ЧЕТЫРЕ, то жена Зеведея Саломия была сестрой матери Иисуса (а Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы будут двоюродными братьями Иисуса). Все говорит за то, что в Ин. 19:25 присутствуют четыре женщины:

(1) Иоанн перечисляет две пары женщин, соединенных союзом «и». Первая пара – родственницы Иисуса, а вторая пара – не родственницы, имена которых приводятся (так всегда поступал Иоанн).

(2) Иоанн взял за правило не называть себя и своих родственников по имени, так что в своем Евангелии он не упоминает по имени ни себя, ни свою мать, ни своих братьев и даже не приводит имени Матери Господа, приходившейся Ему тетею.

(3) Эти родственные отношения объясняют в некоторой степени, почему Иисус, умирая, оставил Свою Матерь на попечении Иоанна. Налагать такое бремя на близкого родственника было обычным делом.

Итак, в отношении первого вопроса можно сделать следующий вывод: если Иоанн называет трех женщин, то весьма вероятно, что «Иаков, сын Алфеев» и «Иаков, брат Господень» – один и тот же человек. Но если – что кажется более вероятным – у Иоанна фигурируют четыре женщины, то нет оснований говорить, что это один и тот же человек.

Б. Каковы аргументы «за» и «против» теории Иеронима о том, что «братья Господни» на самом деле были его двоюродными братьями, будучи в действительности детьми Алфея?

В пользу того, чтобы считать «сыновей Алфеевых» и «братьев Господних» одними и теми же людьми, выдвинуты два аргумента.

(1) Если два Иакова (Иаков, сын Алфея, и Иаков, брат Господа) разные люди, то один из них (сын Алфеев, один из двенадцати апостолов) полностью исчез из Нового Завета после Деян. 1:13. При этом приводится следующая аргументация: "Неужели нужно, чтобы исчезал именно апостол, а другой Иаков (почти не представленный нам, как это вошло в практику у Луки) неожиданно занимает высокое положение в Иерусалимской Церкви?" В ответ можно возразить: после Деян. 1:13 исчезло несколько апостолов (например, Симон Зилот, Варфоломей и Фома); а Деян. 1:14 можно считать за введение, где говорится о «братьях Его».

(2) Если эти два человека – разные люди (говорится в рассуждении), то мы имеем уже ДВЕ, а то и ТРИ группы братьев, которые носят те же имена: (а) Иаков, Иосиф и Симон – братья Господни; (б) Иаков, Иосия и Симон – сыновья Клеоповы и (в) Иаков, Иосия и Симон – сыновья Алфеевы. Другая проблема заключается в том, не принадлежат ли имена «Алфей» и «Клеопа» одному и тому же человеку – одно из них еврейское имя, а другое – его арамейский эквивалент. (См. McGarvey, Fourfold Gospel, p.224; Ropes, International Critical Commentary on James, p.58) В качестве возражения: эти имена самые распространенные, и на этом аргументе не следует делать слишком большой акцент.

С другой стороны, аргументы против установления тождества между этими людьми, как это делает Иероним, весьма весомы. Если мы считаем «сыновей Алфеевых» и «братьев Иисуса» разными людьми, то тем самым придаем термину «адельфос» («брат») естественное значение. Для слова «двоюродный брат» есть отдельное греческое слово «сугтенес». Придавать слову «адельфос» значение «двоюродный брат» вместо «брат» можно только, преследуя корыстные цели в теологии (Роупс). И еще: чтобы встать на позиции Иеронима, необходимо считать некоторых из «братьев» Иисуса также «апостолами». В Новом Завете постоянно делается различие между «апостолами» и «братьями» Господними. См. Ин. 2:12, 7:15; Мк. 3:21, 31; Деян. 1:14. Фактически «брат Господень» не мог быть одним из первых апостолов, ибо братья Господни вначале не веровали в Него. И наконец «братья Господни» упомянуты в Евангелиях в связи с Марией (Матерью Христа) и Иосифом (считавшимся Его отцом). Они ни разу не упоминались вместе с Марией (женой Клеопы), как это должно было быть, если бы теория Иеронима соответствовала действительности.

Заключение

Итак, мы приходим к выводу, что Гельвидий был прав, а именно – «братья» Иисуса были на самом деле Его сводными братьями, сыновьями Иосифа и Марии, родившимися после Иисуса.

Мы также делаем вывод, что «братья» Господа и «сыновья» Алфеевы – разные люди, и если Алфей и Клеопа не одно и то же лицо, то у нас имеется три ряда детей с одинаковыми именами.

И, наконец, напрашивается вывод, что «братья» Иисуса и апостолы – две разные группы людей.

Гора Елеонская

Рисунок Горация Ноулса из Британского и Международного Библейского Общества.

Дополнительное исследование № 2

Братья Господа

В Мк. 6:3 и Мф. 12:46 упомянуты четыре «брата» Иисуса. В Мф. 13:55, 56 говорится, по крайней мере, о двух «сестрах». Богословы занимают резко полярные позиции по вопросу об истинном родстве этих людей с Господом.

I. Точка зрения ГельвидияЭто заявление о вере названо именно так, потому что его четко высказал Гельвидий (около 380 г. н. э.), заявивший, что «братья» Иисуса были сыновьями Иосифа и Марии. Гельвидий был не первым из тех, кто так считал. Этой позиции, несомненно, придерживалась Церковь во втором веке. Однако постепенное усиление почитания Марии по мере начала становления Римской Католической Церкви привело к тому, что стали говорить, что Мария всегда оставалась девой, и предпринимаются попытки объяснить существование «адельфос» (по-гречески это означает «брат») как «двоюродных братьев». Когда. Гельвидий писал об этом, он лишь отражал верование многих живших до него поколений.

II. Точка зрения ЕпифанияЕпифаний (около 380 г. н. э.; епископ Саламинский; Саламин город на Кипре) считал: у Марии не было других детей, кроме Господа. «Братьями» считались дети Иосифа от предыдущего брака.

Эта теория обязана своим происхождением апокрифическим Евангелиям («апокрифический» означает сомнительной достоверности, поддельный, обманный). В Протоевангелии Иакова Иосиф представлен вдовцом 90 с лишним лет с многочисленными детьми, когда взял в жены Марию. В Евангелии от Петра добавлено, что когда Мария была помолвлена с Иосифом, ей было 12 лет. К этому мнению склонялся Ориген, хотя признавал, что единственным обоснованием таких взглядов являются легендарные апокрифические Евангелия, а также догматическая и сентиментальная основа. Греческая Православная Церковь и восточные секты в основном разделяли такую точку зрения. Многие протестанты придерживались и придерживаются учения Епифания, среди них Лютер, Лайтфут и другие.

Что касается возражений против данной точки зрения, то необходимо подчеркнуть, прежде всего, что против мнения Епифания невозможно выдвинуть серьезных возражений за исключением лишь того, что оно не подкрепляется реальными свидетельствами. (Нельзя считать изначала невероятными или противоречащими Священному Писанию, что когда Иосиф и Мария обручились, Иосиф мог быть ранее женат, лишиться жены и иметь от своей бывшей жены детей). Апокрифические Евангелия не дают достоверных сведений. Фактически же мнение Епифания уходит корнями в догматическое восприятие аскетической теологии. Точка зрения Епифания не согласуется и с Мф. 1:25: «не знал ее, КАК НАКОНЕЦ Она родила Сына Своего». Не согласуется она и с использованием слова «первенец» (Лк. 2:7), из которого можно заключить, что Иисус не был единственным сыном Своей Матери.

III. Точка зрения ИеронимаИероним (385 по Р.Х.), обучаясь в Риме, написал ответ Гельвидию, котором высказывал мысль о том, что Мария до конца жизни оставалась девой. Такое мнение снижает число персонажей Нового Завета по имени «Иаков» до двух – обоих апостолов – Иакова, сына Зеведея, и Иакова сына Алфея. «Братья» же и «сестры» Иисуса считаются «кузенами» Иисуса, детьми сестры Его Матери Марии, жены Клеопы.

Теория Иеронима – видимо, плод его собственных суждений. Его собственные усилия и стремление Римской Католической Церкви найти поддержку этой теории в ранних церковных легендах потерпели фиаско. Создается впечатление, что Иероним выдумал эту теорию для защиты учения о том, что Мария всю жизнь оставалась девой. Вся теория о постоянной девственности Марии навеяна языческими влияниями и вынудила Церковь изменить раннюю и естественную точку зрения на принадлежность «братьев» в пользу аскетических взглядов. Августин воспринял точку зрения Иеронима, и она возобладала в Римско-Католической Церкви. Некоторые протестантские комментаторы (и среди них Барнс) подпали под чрезмерное влияние Иеронима и Августина.

Среди серьезных возражений против этой теории можно привести следующее:

(1) «адельфос» не может означать «двоюродный брат». Такое невозможно, и тем самым опровергается вся теория. Насколько известно автору данной книги, ни в Новом Завете, ни у греческих классиков слово «адельфос» не означает «двоюродный брат».

(2) Толкование Иеронимом Ин. 19:25 вряд ли соответствует действительности. Он заявлял, что Мария Клеопова является сестрой Девы Марии.

(3) Если придерживаться точки зрения Иеронима, то нет смысла в необходимом уточнении: «Клеопова» и «Алфеев».

(4) Если придерживаться теории Иеронима, необходимо делать неоправданное различие между Иаковом из Гал. 1:19 и Иаковом из Гал. 2:9.

IV. Дальнейшее подробное исследованиеПосле того, как мы познакомились с тремя мнениями относительно братьев Господа, необходимо подробно рассмотреть некоторые вопросы, возникающие при решении проблемы их родства с Иисусом.

А. Можем ли мы считать «Иакова, сына Алфеева» и «Иакова, брата Господня» одним и тем же человеком?

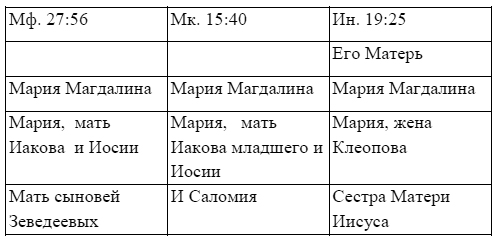

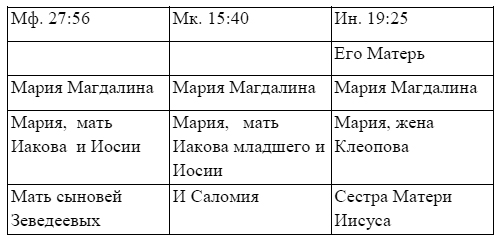

Приводимое ниже перечисление женщин, наблюдавших за распятием Иисуса, будет иметь отношение к ответу на этот вопрос.

Матфей и Марк приводят имена трех женщин, причем считается, что Саломия – мать сыновей Зеведеевых.

Основная проблема – с Ин. 19:25. Сколько женщин фигурирует в этом стихе? Если ТРИ, тогда Мария, жена Клепова, является сестрой Матери Иисуса. (Иаков меньший и Иосия будут двоюродными братьями Иисуса, и, следовательно, Иероним прав). Однако маловероятно, чтобы две сестры имели одинаковое имя – Мария. Если ЧЕТЫРЕ, то жена Зеведея Саломия была сестрой матери Иисуса (а Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы будут двоюродными братьями Иисуса). Все говорит за то, что в Ин. 19:25 присутствуют четыре женщины:

(1) Иоанн перечисляет две пары женщин, соединенных союзом «и». Первая пара – родственницы Иисуса, а вторая пара – не родственницы, имена которых приводятся (так всегда поступал Иоанн).

(2) Иоанн взял за правило не называть себя и своих родственников по имени, так что в своем Евангелии он не упоминает по имени ни себя, ни свою мать, ни своих братьев и даже не приводит имени Матери Господа, приходившейся Ему тетею.

(3) Эти родственные отношения объясняют в некоторой степени, почему Иисус, умирая, оставил Свою Матерь на попечении Иоанна. Налагать такое бремя на близкого родственника было обычным делом.

Итак, в отношении первого вопроса можно сделать следующий вывод: если Иоанн называет трех женщин, то весьма вероятно, что «Иаков, сын Алфеев» и «Иаков, брат Господень» – один и тот же человек. Но если – что кажется более вероятным – у Иоанна фигурируют четыре женщины, то нет оснований говорить, что это один и тот же человек.

Б. Каковы аргументы «за» и «против» теории Иеронима о том, что «братья Господни» на самом деле были его двоюродными братьями, будучи в действительности детьми Алфея?

В пользу того, чтобы считать «сыновей Алфеевых» и «братьев Господних» одними и теми же людьми, выдвинуты два аргумента.

(1) Если два Иакова (Иаков, сын Алфея, и Иаков, брат Господа) разные люди, то один из них (сын Алфеев, один из двенадцати апостолов) полностью исчез из Нового Завета после Деян. 1:13. При этом приводится следующая аргументация: "Неужели нужно, чтобы исчезал именно апостол, а другой Иаков (почти не представленный нам, как это вошло в практику у Луки) неожиданно занимает высокое положение в Иерусалимской Церкви?" В ответ можно возразить: после Деян. 1:13 исчезло несколько апостолов (например, Симон Зилот, Варфоломей и Фома); а Деян. 1:14 можно считать за введение, где говорится о «братьях Его».

(2) Если эти два человека – разные люди (говорится в рассуждении), то мы имеем уже ДВЕ, а то и ТРИ группы братьев, которые носят те же имена: (а) Иаков, Иосиф и Симон – братья Господни; (б) Иаков, Иосия и Симон – сыновья Клеоповы и (в) Иаков, Иосия и Симон – сыновья Алфеевы. Другая проблема заключается в том, не принадлежат ли имена «Алфей» и «Клеопа» одному и тому же человеку – одно из них еврейское имя, а другое – его арамейский эквивалент. (См. McGarvey, Fourfold Gospel, p.224; Ropes, International Critical Commentary on James, p.58) В качестве возражения: эти имена самые распространенные, и на этом аргументе не следует делать слишком большой акцент.

С другой стороны, аргументы против установления тождества между этими людьми, как это делает Иероним, весьма весомы. Если мы считаем «сыновей Алфеевых» и «братьев Иисуса» разными людьми, то тем самым придаем термину «адельфос» («брат») естественное значение. Для слова «двоюродный брат» есть отдельное греческое слово «сугтенес». Придавать слову «адельфос» значение «двоюродный брат» вместо «брат» можно только, преследуя корыстные цели в теологии (Роупс). И еще: чтобы встать на позиции Иеронима, необходимо считать некоторых из «братьев» Иисуса также «апостолами». В Новом Завете постоянно делается различие между «апостолами» и «братьями» Господними. См. Ин. 2:12, 7:15; Мк. 3:21, 31; Деян. 1:14. Фактически «брат Господень» не мог быть одним из первых апостолов, ибо братья Господни вначале не веровали в Него. И наконец «братья Господни» упомянуты в Евангелиях в связи с Марией (Матерью Христа) и Иосифом (считавшимся Его отцом). Они ни разу не упоминались вместе с Марией (женой Клеопы), как это должно было быть, если бы теория Иеронима соответствовала действительности.

Заключение

Итак, мы приходим к выводу, что Гельвидий был прав, а именно – «братья» Иисуса были на самом деле Его сводными братьями, сыновьями Иосифа и Марии, родившимися после Иисуса.

Мы также делаем вывод, что «братья» Господа и «сыновья» Алфеевы – разные люди, и если Алфей и Клеопа не одно и то же лицо, то у нас имеется три ряда детей с одинаковыми именами.

И, наконец, напрашивается вывод, что «братья» Иисуса и апостолы – две разные группы людей.

Гора Елеонская

Рисунок Горация Ноулса из Британского и Международного Библейского Общества.

Глава вторая

Д. АПОСТОЛЫ КРЕЩЕНЫ СВЯТЫМ ДУХОМ. 2:1-4

2:1 —

Дня Пятидесятницы – «Пятидесятница» – греческое слово, означающее пятидесятую часть чего-либо или пятидесятую по порядку. Слово не имеет особого значения и относится лишь к одному из еврейских праздников. Его называли «Праздником седмицы», потому что между ним и Пасхой интервал в семь недель (Втор. 16:10), а так как в этот пятидесятидневный интервал между Пасхой и Пятидесятницей собирают урожай пшеницы, он был назван «Праздником жатвы» (Исх. 23:16). В связи же с особым приношением, совершаемым в этот день, этот праздник называют «Праздником первых плодов» (Лев. 23:17; Числ. 28:26). Но когда в результате захвата Александром Македонским Азии и Сирии в Палестине стал распространяться греческий язык, праздник стал называться Пятидесятница («пятидесятый»), так как отмечался на пятидесятый день после еврейской Пасхи. По закону народ Божий (евреи) должны были ежегодно отмечать три праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей (2 Пар. 8:12–13; 3 Цар. 9:25, 12:32–33). Праздником ПАСХИ отмечали избавление Израиля из египетского рабства (Исх. 12:3-20). Во времена Исхода из Египта, когда Пасху праздновали впервые, забили агнца и зажарили его днем в 14 день еврейского месяца нисана, а затем съели его сразу после наступления 15 дня (следует помнить, что у евреев день начинался с захода солнца). Кровью агнца опрыскивали дверные косяки и перекладины в домах, в которых ели агнца. В каждый дом, где нет крови на дверных косяках, ночью приходил ангел смерти и убивал первенцев людей и животных. Все дома с кровью на косяках были обойдены ангелом стороной, отсюда и название еврейской пасхи на английском языке – «Passover» («обойти», «пропустить»). После десятой казни, навлеченной на Египет Богом, фараон освободил евреев от рабства в Египте. Во времена Нового Завета Пасха начиналась 10 нисана (месяца, который примерно соответствовал современному марту и апрелю – в зависимости от весеннего равноденствия, причем дата постоянно менялась, как обстоит дело и с нашей «Пасхой»), когда избирался для заклания агнец, после чего приносилась жертва и начиналось празднование 14 и 15 нисана, как и в былые времена. Вслед за этим в еврейском календаре шел ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Этот праздник был своего рода днем благодарения Бога за богатый урожай, который начинали убирать («первые плоды»). По закону Моисея его праздновали, принося возношения первых плодов урожая пшеницы в виде двух хлебов.[122] Последним из трех ежегодных праздников был ПРАЗДНИК КУЩЕЙ. Поскольку его отмечали после уборки урожая, его также называли «Праздником собирания плодов» (Исх. 34:22). Праздник также посвящался избавлению евреев из египетского плена и странствию их по пустыне, когда им приходилось жить в кущах (Лев. 23:40–44) – строениях на опорах. Это празднество также продолжалось семь дней, начинаясь после Дня Очищения, который обычно приходится на сентябрь (Лев. 16:1 и далее; 23:26, 32; Числ. 29:7-11).

На какой день недели приходился Праздник Пятидесятницы во времена Нового Завета? В одних комментариях говорится, что на воскресенье. В других – что он мог приходиться на любой день недели независимо от года. Какое мнение правильное? А важно ли это? Варне, например, полагает, что не имеет значения, на какой день недели приходится праздник.[123] Мы же в отличие от этого считаем, что это очень важно, ибо, если бы Пятидесятница не приходилась на воскресенье, мы потеряли бы один из замечательных поводов (Церковь зародилась в воскресенье) помолиться в воскресенье. Другим поводом для воскресного поклонения является тот факт, что Христос воскрес из мертвых в воскресенье, и с тех пор Церковь празднует Его воскресение каждый первый день недели. Ответ на проблему, на какой день недели падает Пятидесятница, зависит от толкования Лев. 23:1-16 (особенно ст. 15). Мы должны определить, в чем состоит проблема, изучить историю толкования этого отрывка и сделать собственные выводы.

Проблема такова: некоторые утверждают, что первым днем Праздника опресноков (Пасха) называлась «суббота» – независимо от того, на какой день недели он приходился – и что отсчет 50 дней начинался с первого дня после Праздника опресноков (при таком отсчете Пятидесятница могла приходиться на любой день недели). Другие считают, что суббота,[124] о которой идет речь в Лев. 23:15, является обычной еженедельной субботой, и если считать от первого дня после обычной еженедельной субботы, то Пятидесятница будет всегда приходиться на воскресенье.

Теперь несколько слов об истории толкования данного текста из Левита. Саддукеи, находившиеся в I веке н. э. у власти, рассматривали субботу, о которой шла речь в ст. 15, в качестве обычной еженедельной субботы. До разрушения Иерусалима, пока саддукейская аристократия не лишилась контроля над религиозной практикой евреев, толкование саддукеев считалось нормативным, и так продолжалось вплоть до падения Иерусалима. Пятидесятница всегда падала на воскресенье. Ведь события, о которых говорится во второй главе Деяний, произошли в воскресенье. Однако фарисеи заняли иную позицию, полагая, что суббота, о которой шла речь в Лев. 23:15, является первым днем Праздника опресноков. После падения Иерусалима фарисеи сделались признанными религиозными авторитетами, и с тех пор их толкование стало нормативным.[125] Иосиф Флавий придерживается толкования, данного фарисеями, когда разъясняет, что 50 дней считаются со «второго дня опресноков, то есть с 16 дня месяца» («Древности», III.10.5). Если фарисеи исказили смысл левитского текста, то и разъяснение, данное Флавием, также является искажением, и многие современные комментаторы, ссылающиеся на авторитет Иосифа Флавия, увидят, что их выводы основаны на зыбкой основе.

Итак, относительно дня недели, на который приходится Пятидесятница, можно сделать следующий вывод: правильное мнение заключается в том, что Пятидесятница во времена Нового Завета всегда приходилась на первый день недели. Макгарви пишет:

«Язык (Лев. 23) понять нелегко, ибо даже если первую часть предложения «от первого дня после субботы» (ст. 15) можно понимать в смысле от первого дня после опресноков, то вторая часть предложения исключает такое толкование, так как счет необходимо вести «до первого дня после СЕДЬМОЙ НЕДЕЛИ, а это, несомненно, означает еженедельную субботу (то есть воскресенье)».[126]

Если Макгарви прав – а сомневаться в этом нет оснований – тогда первый день опресноков (хотя в этот день и не следует исполнять тяжелой работы) никогда не называется «субботой»; и даже Лев. 23:15 не может доказать, что это не так.

При наступлении – В значении «когда исполнился». День Пятидесятницы был идеальным для пришествия Святого Духа. Из трех еврейских праздников этот был самым многолюдным. Евреи были рассеяны по всему Средиземноморью, и многие не имели возможности участвовать во всех трех ежегодных празднествах. Путешествие, особенно морем, было бы сопряжено с большими трудностями для тех, кто попытается прибыть в Иерусалим на Пасху или праздник Кущей. Но прибыть в праздник Пятидесятницы было гораздо легче, поэтому если еврею приходилось выбирать, в каком празднике принять участие, он, естественно, выбирал Пятидесятницу. Другая причина считать этот день идеальным заключалась в том, что Бог направлял весь ход истории на этот день. Если Иисус прибыл, когда пришла полнота времени – а это так и было – и если Его смерть и воскресение явились «благой вестью», которую ждал мир, то Пятидесятница, следовавшая за Его страданиями и славой, была самым подходящим временем для излияния Святого Духа. Апостолы, как им и было сказано, ждали в Иерусалиме получения силы, которая поможет им стать свидетелями того, что они знали.

Все они были единодушно вместе – «Они» – кого следует понимать под словом «они»? Некоторые дают такой ответ «120 человек (упомянутых в Деян. 1:15)».[127] Эту мысль впервые высказал Иоанн Златоуст (347–404 г. н. э.), в данном тексте она не подтверждается. Ссылаются лишь на приведенное пророчество Иоиля о «всеобщем языке» в качестве «свидетельства» того, что не только апостолы, но и другие люди (то есть 120 человек) были крещены Святым Духом. Прежде чем поддаться аргументации Иоиля о «всеобщем языке», необходимо подчеркнуть, что НЕ ВСЕ пророчества Иоиля исполнились в день Пятидесятницы, так как согласно приведенным фактам никто из присутствующих не видел ни видений, ни сновидений. Происшедшее в день Пятидесятницы было лишь началом того, что предсказывал Иоиль.[128] Поэтому не следует утверждать, что все 120 человек были крещены Святым Духом, ибо Иоиль говорил в основном о ранних днях деятельности Церкви, а не о том лишь, что произошло в праздник Пятидесятницы. В день Пятидесятницы крещение Святым Духом получили апостолы, а «сыны… дочери… и юноши… и старцы» были крещены Духом в последовавшие вслед за этим дни.

Слово «они» из Деян. 2:1, очевидно, относится лишь к 12 апостолам. На это указывают некоторые доказательства. В ст. 7 сказано, что все крестившиеся Святым Духом (и впоследствии заговорившие «на языках») были галилеянами. Следовательно, речь может идти лишь о двенадцати. Трудно убедить в том, что все 120 человек, находившиеся в иудейской горнице, были галилеянами! Кроме того, Иисус обращался именно к апостолам (Деян. 1:5), когда обещал им крещение Святым Духом. Можем ли мы включать других в исполнение этого обещания, не нарушая основных правил герменевтики, правил таких же древних, как Циклиф, или еще древнее? Кроме того, грамматическая конструкция 1:26 и 2:1 указывает ТОЛЬКО на апостолов как получивших Святого Духа в день Пятидесятницы. Если вспомнить, что подлинные рукописи не содержали деления на главы и абзацы, а это дело рук английских переводчиков, и если прочитать главы 1 и 2, не делая между ними остановки, то становится ясно, о ком Лука хотел нам поведать как о крещенных Святым Духом. То, что предшествующие местоимениям существительные обычно согласуются с ними в лице, числе и роде, окончательно решает спор в пользу того, что крещение Святым Духом, о котором говорится в Деян. 2, произошло ТОЛЬКО в отношении апостолов.