Полная версия:

РУССКИЕ И ПРОСТРАНСТВО–ВРЕМЯ

Космогония греков разворачивает пространственно-временные координаты древнего мира в виде греческого креста. Вся обитаемая Ойкумена или «круг земной» представлена только частью современного Восточного полушария – она состоит из Азии, Европы и северной части Африки. Точный центр Вселенной или «пуп земли», с которого началось творение, находится в Дельфах в храме Аполлона. Греки отметили его священным камнем Омфалом в окружении двух золотых орлов. По преданию, когда Зевс захотел определить центр земли, он одновременно выпустил с западного и восточного пределов мира двух орлов, а точку их встречи отметил камнем. Через Омфал проходят две мировых оси, связывающие сакральные точки пространства, наиболее приближенные к богам. Ось богов проходила с Востока на Запад, по ходу движения солнца: на Востоке, где солнце встает, расположен верх – Олимп, на Западе, где солнце погружается во тьму, расположен низ – Аид и Тартар. Вторая мировая ось проходила через мир людей, оканчиваясь на Севере в стране гипербореев, а на Юге – в стране эфиопов. Оба народа расположены близко к богам, любимы ими, но различны. Самая яркая черта одного народа – бессмертие, другого – богатство. Дихотомия избранных народов лежит по линии «жизнь-богатство» или «время-материя».

У древнего человека не было иных ориентиров в пространстве, иной сетки координат, кроме религиозно-мифической картины мира. Магнетизм приближенных к богам пределов земли заставлял людей подниматься с обжитых мест и кочевать по безлюдному еще, девственному миру. Разбросанность этих горних пределов по противоположным сторонам мироздания раскручивала миграционные потоки древних народов, заставляя делать выбор и двигаться в том или другом направлении. Где-то этот выбор совпадал у разных племен и, объединившись, они двигались дальше вместе. А где-то народы расходились по разным направлениям – кто-то выбирал бессмертие, кто-то выбирал богатство, кто-то искал богов настоящего времени, а кто-то хотел найти богов прошлого «золотого» века. Каждый народ выбирал свой жребий и шел за своим представлением о лучшей доле. Незримый «вещий» камень в переломные моменты каждый раз возникал на перекрестке миграционных путей и требовал выбора даже не столько направления, сколько судьбы.

В этом структурировании пределов обитаемой земли по сторонам света территория, которая в будущем будет называться Россией, занимает крайнее северное и крайнее восточное пространство «круга земного». Если посмотреть на это пространство из глубины представлений древнего доисторического мира, получается, что населяющие его народы на узловых перекрестках своих миграционных путей-дорог, какими бы запутанными и загадочными они не были, неизбежно делали выбор в пользу жизни (Север) и богов настоящего времени (Восток). Эти сакральные ценности для них оказались важнее богатства (Юг) и прошлого (Запад). В нашем земном пространственно-временном континууме они отдавали предпочтение параметру «Время», поступаясь параметром «Материя», находящемся на другом конце мироздания.

Пространство света

Человек познавал окружающий мир, развивался, его мифологическое мышление постепенно вытеснялось рациональным. Во времена античности начался активный переход от донаучной религиозно-мифической космогонии к научной космологии, от веры к логике. Восточно-Средиземноморский перекресток трех дорог играл в этих процессах ведущую, ключевую роль. Общепризнано, что именно здесь примерно в IV веке до н. э. был заложен фундамент современной науки.

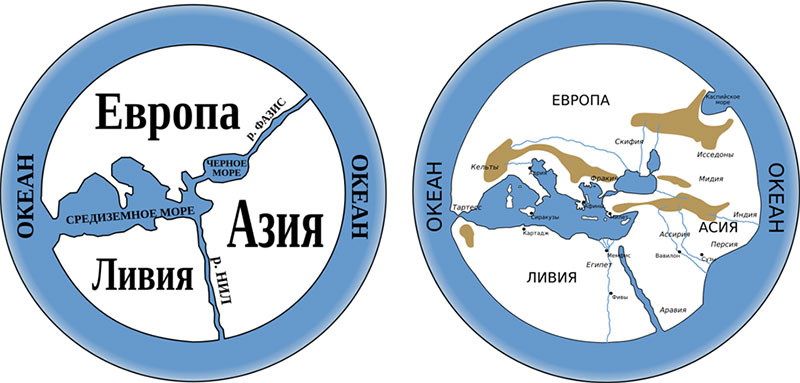

Не случайно первые географические карты мира появились в Древней Греции, стоящей на месте пересечения древних миграционных и торговых путей. Первые географы – Анаксимандр, Гекатей Милетский, Геродот, Пифей, Эратосфен, другие. Составленные ими карты за давностью веков, к сожалению, утрачены. Пробел восполнен более поздними реконструкциями, изготовленными по сохранившимся упоминаниям, иногда с усовершенствованиями, что, конечно, не гарантирует их соответствия оригиналу, но дает представление о древних воззрениях на мир. На Рисунке 1 приведены реконструкции карт мира по Анаксимандру (611–546 гг. до н. э.) и Гекатею Милетскому (550–490 до н. э.).

Рисунок 1. Карта мира по Анаксимандру (слева) и карта мира по Гекатею (справа), V век до н. э., современные реконструкции

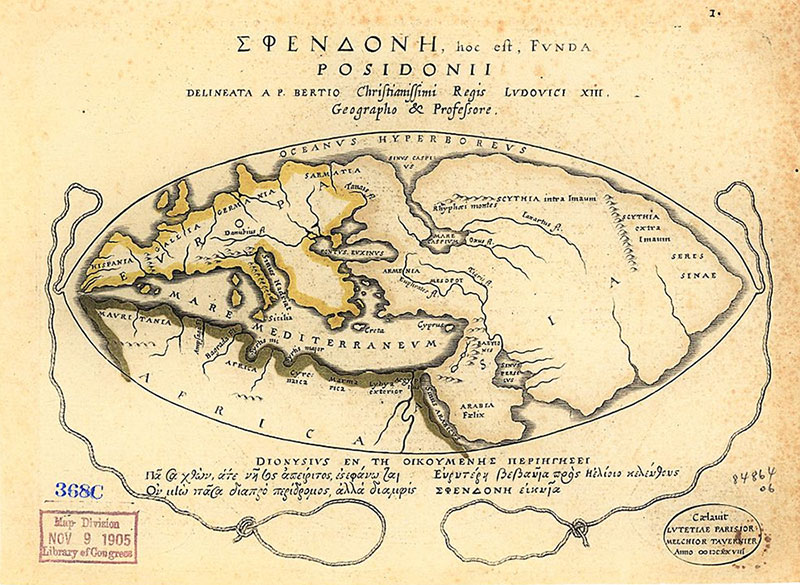

Остановимся подробнее на более поздней карте, приведенной на Рисунке 2. Это средневековая реконструкциякарты мира Посидония Апамейского, древнегреческого философа и географа, жившего примерно в 139–51 гг. до н. э. Здесь Земля уже не представляет собой идеальный «круг земной», мир расширился, вытянувшись овалом с востока на запад, и Греция уже не находится в его центре. Карта вполне реалистична. Это не просто абстрактные сакральные точки пространства, а вполне конкретные, хотя и не точные, очертания известного грекам физического мира: континенты, моря, заливы, горные цепи, реки.

Рисунок 2. Карта мира Посидония, I–II век до н. э., средневековая реконструкция

В ней нет ничего фантазийного. Любимчики богов, эфиопы и гипербореи, уже не совсем вмещаются в существующую картину мира. Греки продолжают верить в их существование, но имеющиеся познания приводят к несовпадению мифов и реальности, что отразилось на карте. Так, топониму Гиперборея уже не нашлось места на суше – он смещен в северные воды, омывающие континент, и представлен Гиперборейским океаном. Топоним Эфиопия вообще отсутствует – совместить ее с известными землями Африки или Индии не получается. Вероятно, предполагается расположение благословенной страны на иных, неизвестных землях, расположенных где-то южнее. Поэтому нижняя часть Африки просто обрезана, а Индия не нанесена на карту. При этом Китай присутствует и обозначен в восточной части Азии топонимом Seres – «страна шёлка».

При всем том карта тонко и ненавязчиво сохраняет преемственность с религиозно-мифической картиной древнего мира. Мы не найдем на ней двух золотых орлов и дельфийского Омфала, но деление мира проходящей через Грецию мировой осью «Север-Юг» сохранилось в виде топонимов – Азия и Европа, разделяющих евразийский континент на две части.

Мы привыкли к такому положению вещей, воспринимаем это деление просто как незыблемую, само собой разумеющуюся данность. Однако, если задуматься, то данность получается какой-то противоестественной. Евразия – это единый большой массив суши, Европа и Азия не отделены друг от друга какими-либо природными препятствиями. Развитой государственности и строгих политических границ в древности тоже не существовало, расселение племен и народов по континенту было очень диффузным, размытым. Тогда в чем дело? Почему это разграничение присутствует на античной карте? Откуда взялась эта аномалия? Кстати, даже в современное время отсутствует четкая идентификация границы – ни один заслуженный географ не даст точной справки, где кончается Европа и начинается Азия. Воспринимаемая как твердый, нерушимый фундамент, она в действительности ведет себя как гибкая волна и постоянно меняет свои очертания в зависимости от времени и тех или других интересов.

Надо отметить, что в период античности причину появления границы начали забывать даже сами древние греки. На эту тему в V веке до н. э. рассуждает Геродот в «Мельпомене»: «Омывается ли Европа морем с востока и с севера, никому достоверно не известно… И я не могу даже понять, почему, собственно, трем частям света [Европа, Азия и Ливия – древнее наименование Африки], которые являются одной землей, даны названия по именам женщин. Непонятно также мне, почему реки Нил и Фасис в Колхиде (по другим: река Танаис, впадающая в Меотийское озеро…) образуют границу между ними. Нельзя выяснить имена тех, кто разграничил их и от кого взяты названия этих трех частей света».

Итак, граница между Азией и Европой появилась еще в доисторический период. Она настолько прочная, что существует до сих пор. Истоки силы этого невидимого барьера немедленно обнаруживаются при возвращении в более ранние слои эволюции – к мифологизированному сознанию и древним протоязыкам. Если внимательно посмотреть на проходящую через Дельфы мировую ось «Север-Юг» и ее последующие картографические описания, то возникает ассоциация из греческой мифологии с рекой Стикс и мрачным Хароном, взымающим свою плату за перевоз душ. У греков она выглядела так:

• Ось делила архаичный мир, представлявшийся в виде идеально круглого диска земли, на две равные части – восточную и западную.

• Эти части разделены водой, то есть ось непременно должна была проходить по водным преградам.

• Центр оси находился в Греции.

• Размещение ближайших к центру частей оси было точно известно и почти не менялось в исторической перспективе.

• Оконечные части оси выходили во внешний Океан, окружающий диск земли: одна – на севере, другая – на юге. Точное размещение точек выхода и удаленных от центра частей оси не было известно древним грекам и претерпевало многочисленные миграции на географических картах.

Природа границы между Азией и Европой раскрывается из этимологии этих топонимов. Предполагается, что они пришли к нам из финикийского языка, близкого древнееврейскому. Финикийцы были искусными мореходами и торговцами, поэтому их язык широко использовался в качестве второго языка у самых разных народов, контактировавших между собой на просторах Средиземноморья, в том числе у греков. Азия получила свое имя от слова «асу» – свет, восход солнца. Европа именуется так от слова «эребу» – тьма, закат солнца. В греческой мифологии Эреб – это олицетворение предвечного мрака, который невозможно развеять никаким светом. По своей сути граница между Азией и Европой – это древний символ отделения света от тьмы, артефакт, доставшийся людям от ветхозаветного сотворения мира и соответствующий первому дню творения.

Устойчивое положение граница занимала только в районе Восточного Средиземноморья, на остальном своем протяжении она имела блуждающий характер, становясь все более неопределенной по мере удаления на неизведанный север. На карте Посидония (Рисунок 2) она начинается в Эгейском море и проходит по следующим водным бассейнам:

• Пролив Босфор (Боспор Фракийский)

• Черное море (Понт)

• Керченский пролив (Боспор Киммерийский)

• Азовское море (Меотида)

• Река Дон (река Танаис)

• Далее граница идет по безымянной северной реке и выходит в Северный Ледовитый океан, ориентировочно в районе Белого моря.

В скобках указаны топонимы водных объектов, принадлежавшие им во времена греческой античности. Река Танаис, являясь частью этой преграды между двумя мирами, позаимствовала свое имя у греческого божества водной стихии, связанного с загробным миром. Остальные античные топонимы происходят от древнего протоязыка и до сих пор сохранились в некоторых языках: боспор – boğaz (тур.) – горло; понт – pontis (лат.) – мост, меотида – есть версия, что это слово означает «мать моря», «мать понта», но не стоит исключать его происхождение от μείων (греч.) – «меньший», «менее значительный», то есть «меньший понт», «малыш». Здесь видно, что наименования этих водных объектов с течением времени совершили переход от имен нарицательных к именам собственным. На эти топонимы следует обратить внимание, так как они будут иметь значение в последующих главах нашего исследования.

Грекам было известно о существовании Каспийского моря и больших азиатских реках, поэтому граница между Азией и Европой, блуждая в тумане неизвестности, часто прокладывалась по второму маршруту. Его можно увидеть, например, на карте Анаксимандра, V век до н. э. (Рисунок 1), где он проходит по следующим водным бассейнам:

• Пролив Босфор (Боспор Фракийский)

• Черное море (Понт)

• Река Риони в Грузии (река Фасис)

• Северный Ледовитый океан, куда через Каспийское море, впадает река Фасис. Считалось, что Каспийское море является либо заливом Северного океана, либо сообщается с ним по водным артериям – рекам или проливам.

Зародившись в непроницаемой утробе эволюции, граница между Азией и Европой появилась на свет вместе с первыми географическими картами, благополучно дожила до настоящего времени и совсем не собирается покидать этот мир, сохраняя свою невероятную силу. Природа этой силы не поддается разумному объяснению, у нее изначально не было физического смысла и каких-либо физических ориентиров. Закрепившись не только на физической карте мира, но и на глубинном, подсознательном уровне человека, она имеет, скорее, метафизический характер.

Уходящие в глубину тысячелетий представления об установленном высшими силами мироустройстве неосознаваемой и нестираемой печатью зафиксировались в мировоззрении людей. Какие бы северные или южные пределы евразийского континента не занимали те или другие страны, они всё равно относятся либо к Востоку, либо к Западу. Структурирование мира по признаку восхода и заката, света и тьмы непостижимым образом всегда оказывается весомее, важнее, чем, казалось бы, более логичное структурирование по четырем сторонам света.

Подобно невидимому гигантскому крылатому змею, блуждающая часть границы между Азией и Европой путешествует по разным землям, но упорно не желает покидать пространство, которое в будущем займет Россия. А сама Россия со стороны Запада неизменно будет восприниматься как Восток. Такое восприятие не соответствует географии – Россия всегда в своей истории занимала часть Европы, то есть часть зоны заката. Тому, кто всё же в качестве аксиомы, неоспоримой истины принимает утверждение: «Россия – это Азия, в которой нет ничего европейского», придется признать вытекающее из аксиомы буквальное следствие: «Пространство России – это пространство света, в котором не может задержаться никакая тьма». И ничего с этим парадоксом нельзя поделать, так распорядилась хитроумная природа.

Визионеры

Визионерами принято называть людей, которые способны раздвигать горизонты настоящего и видеть картину будущего – в науке, технологиях, социальном устройстве, архитектуре или иных сферах. На самом деле такие люди рождаются в каждой эпохе, благодаря их нетривиальному взгляду на мир и происходит смена эпох. Просто новые времена диктуют новые цели: раньше визионеров называли мыслителями, новаторами, первооткрывателями, а сегодня визионерами обычно называют незаурядных бизнесменов.

Античность подарила миру Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) и Александра Македонского (356–323 гг. до н. э.). Каждый их них потрясает масштабом своей личности и способностью переворачивать мир. Они жили в одно время, в одном месте, говорили на одном языке, верили в одних и тех же богов. Каждый из них стремился постичь тайны пространства-времени, но делали они это по-разному: Аристотель – исключительно через свой интеллект, предпочитая обходиться без опытов и экспериментов, Александр – через свою жизнь.

Научные изыскания Аристотеля имели чрезвычайно широкий спектр. Сложно назвать область знания, на которую бы не оказали влияния его взгляды, до сих пор редко какой научный труд обходится без его цитирования. Аристотель первым в истории аргументированно доказал шарообразность Земли, основываясь на наблюдениях за изменением линии горизонта и формой тени планеты при лунных затмениях. Однако для нашего исследования больший интерес представляет фигура Александра Македонского. На это есть веские причины:

Во-первых, он в реальности, на практике расширил границы мира. Именно после его восточного похода карты перестали представлять мир в виде идеального круга – земля приобрела форму овала, вытянувшись на Восток.

Во-вторых, несмотря на очень короткий срок своей жизни и недолговечность существования созданной им империи, Александр Македонский больше тысячи (!) лет будет занимать важное место в картографии.

В-третьих, несмотря на пропасть во времени и пространстве между историей России и историей Александра Македонского, он какой-то ускользающей тенью постоянно возникает на русской земле.

В истории нет человека, который пользовался бы такой ажиотажной популярностью на протяжении тысяч лет, как Александр Македонский. Он восхищал своими достоинствами и отталкивал недостатками, его обожествляли и демонизировали. Мировые религии, иудаизм, христианство, ислам, рассматривали его как божий промысел, как карающую и милующую руку провидения. Невозможно пересчитать знаменитых правителей, видевших в Александре пример для подражания. Человечество еще не научилось печатать книги, но уже старательно переписывало и с упоением зачитывалось рукописными «Александриями» – романами об Александре, где реальность переплелась с невероятной фантастикой. О нем создавались восторженные поэмы, спектакли, оперы, народ сочинял про него сказки. До сих пор он является героем множества кинофильмов, мультфильмов и компьютерных игр.

При всём том, если отделить художественный вымысел от исторических фактов, остается недоуменный вопрос: что такого совершил этот молодой человек, чтобы вызвать столь феноменальный интерес к своей персоне? В чем заключалась его историческая миссия? Да, он завоевал полмира, но мир в его время был не таким уж и большим, ограничиваясь прилегающими к Средиземному морю регионами. Да, он не потерпел ни одного поражения, но в истории были и другие не менее выдающиеся полководцы. Да, он создал империю, но его империя не пережила своего создателя… Ответ на вопрос отсутствует, причинно-следственные связи потеряны где-то на дороге истории, спрятаны от нас под толщей времени в нагромождении несметного числа локальных и глобальных исторических событий. Дальнейшее исследование картины мира поможет нам разгадать этот ребус. Но прежде познакомимся немного поближе с нашими визионерами.

Аристотель занимался обучением юного Александра до 20–летнего возраста, когда тот унаследовал от отца титул македонского царя. Александр был талантливым учеником, относился к наставнику с уважением и говорил, что «обязан отцу тем, что живёт, а Аристотелю тем, что живёт достойно». Бесспорно, Аристотель играл важную роль в формировании мировоззрения своего воспитанника. И всё же на мир они смотрели по-разному, а с течением времени мировоззрение Александра все больше расходится с мировоззрением наставника. При всей широте взглядов, Аристотеля можно назвать убежденным националистом, у него не было никаких сомнений в превосходстве интеллекта, культуры, общественной организации греков над всеми остальными народами, включая македонцев. Он оставлял за Грецией функцию приобщения к эллинской цивилизации иных народов, однако твердо верил, что полностью окультурить варварские племена в любом случае не удастся в силу их неспособности к этому.

В отличии от Аристотеля, мир Александра основывался не на идеях превосходства, а на идеях равенства. Равенства, понимаемого не как мерка всех по одному аршину, а как оптимальное, взаимодополняющее и взаимовыгодное объединение разрозненных людей и народов в одно целое. Александр внимательно присматривался к «человеческому материалу», оценивая его сильные и слабые стороны, пытаясь с максимальной эффективностью приспособить немногочисленное в те древние времена человечество для решения грандиозной задачи, связанной с построением некого нового мира. Греки обладают высочайшей культурой и наукой, но отличаются высокомерием и лицемерием, считая себя выше всех прочих варваров. Значит, стоит хорошо подумать, прежде, чем доверять им управление, пусть лучше едут в иноземные колонии, помогают в обустройстве и учат иные народы тому, что знают сами. Македонцы – сильны, отважны и надежны, но живут, опираясь на олигархию, просты и не мыслят широко, предпочитают свою маленькую Македонию его масштабным планам. В армии они на своем месте, но хорошо бы было улучшить породу, соединив с персами, способными создавать успешные политические и административные структуры. Семиты отличаются необыкновенной ловкостью, умением приспосабливаться к любым условиям и новому образу жизни, но они привыкли покоряться могущественным правителям, охотно поддерживая их и извлекая из этого пользу. Значит, их следует разместить вдоль торговых путей – пусть торгуют, а также обслуживают запросы армии в качестве маркитантов…

Пополняя и передвигая армию, Александр приводил в движение и перемешивал массы племен и народов, расположенных по ходу ее перемещения. Но еще более грандиозные планы на будущее он начал намечать в конце своей короткой жизни – переселение людей из Азии в Европу, а из Европы в Азию. Намерения Александра не были связаны с целью покарать или поработить народы. Его цель была иной: «С помощью браков и привыкания друг к другу оба континента должны объединиться в согласии и любви». Можно рассуждать, чего было больше в таком намерении – мудрости или наивности, но оно не могло прийти в голову правителя страны или даже в голову царя Азии. Такие намерения могли родиться только в голове человека, способного к глобальному мышлению, для которого вся Ойкумена – это не добыча, а родной дом.

Александр разрушал старый ветхий мир, очищал дорогу и создавал условия для зарождения пока неведомого нового глобального мира. Веским словом и железной рукой он укорачивал своих и чужих, победителей и побежденных, выбирая ему одному понятный путь. Он покорял земли и ставил побежденных управлять этими землями, он предлагал сопернику состязаться не только оружием, но и благодеяниями. Греков и македонцев он оставлял нести службу в отдаленных гарнизонах на краю земли с туманными перспективами возвращения домой. Ставил города в чужих землях и обучал местных детей греческой грамоте, устраивал многотысячные свадьбы своих воинов с дочерями иноземной аристократии. Впитывал мудрость иных народов, перенимал местные обычаи и великодушно передавал свои. Он щедро одаривал и при необходимости жестоко карал.

Вот как об этом пишет Плутарх: «Аристотель советовал Александру, чтобы эллинами он управлял как наставник, а варварами – как деспот, о первых заботился как о друзьях и родственниках, а со вторыми вел себя как со зверями, а не как с людьми. Однако Александр… поступил иначе…рассуждая как всеобщий покровитель, посланный богами, он выступил как заступник всех и каждого и, принуждая оружием тех, кого не привлек словами, соединил в одно целое людей со всех концов света, смешав, словно вино в заздравном кратере, жизненные пути, характеры, брачные установления и обычаи. Он потребовал, чтобы родиной все считали вселенную…, добрых людей – соплеменниками, а злых – чужестранцами, чтобы эллины и варвары не различались между собою ни по плащам, ни по щитам, …но, чтобы всякого доблестного мужа считали эллином, а порочного – варваром» [2].

Аристотель и Александр верили в одних и тех же греческих богов, однако верили также по-разному. Вера Аристотеля была рациональна, основана на логических посылах. Вера Александра – иррациональна и не требовала никаких доказательств. Все требуемые доказательства были внутри его самого – как капля крови, доставшаяся ему от богов. Александр и по мужской, и по женской линии считался потомком богов и героев. Род его отца Филиппа II правил Македонией с начала ее истории и причислялся к династии, берущей начало от Гераклидов – потомков Геракла. Род матери происходил из династии Пирридов – потомков Ахилла. Современники Александра вполне доверяли его родословной, ни малейшего сомнения в этом не было и у самого Александра.

Вера в свое божественное происхождение оказала сильное влияние на формирование его личности. В юном возрасте он грезил о великих подвигах, достойных героических предков, и сильно переживал, что победы отца, покорившего всю Грецию, не оставляют на его долю никаких блистательных свершений. Настольной книгой Александра была «Илиада», повествующая о Троянской войне и подвигах «царящего над скифами» Ахилла, его далекого пращура. Во времена Александра гомеровская поэма воспринималось как история, а не как миф или художественный вымысел. В своих завоевательных походах, укладываясь спать, он клал под подушку кинжал и «Илиаду».

Вера Александра была абсолютной, с богами согласовывался каждый шаг, каждое действие. Он не мог начать завтрак, не совершив сразу после пробуждения ежедневный ритуал жертвоприношения. На общении с богами у него не полагалось экономить. Плутарх приводит пример, когда царь, вспомнив об одной своей детской мечте, послал своему воспитателю Леониду пятьсот талантов[1] ладана и сто талантов мирры с письмом: «Я послал тебе достаточно ладана и мирры, чтобы ты впредь не скупился во время жертвоприношений!». Помимо благовоний в дар богам приносились и иные жертвы, чем важнее повод – тем значительнее жертва. Эллины приносили в жертву даже людей, об этом упоминается в так любимой Александром «Илиаде» – Ахиллу приносят в жертву двенадцать «отважных сынов благородных троянцев» и дочь царя Приама. У Александра жертвенными предметами чаще всего выступали небольшие скульптурные фигуры, сделанные из драгоценных металлов.