Полная версия

Полная версияПолная версия:

Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, общество

Сегодняшние проблемы обычной российской семьи тесно связаны с проводимыми реформами, кризисным состоянием общества – с одной стороны; с другой – в ней происходят те же процессы модернизации-трансформации, что и с миллионами семей во всем мире. Семья – социальный институт, который связан тысячами видимых и невидимых нитей с экономикой, общественным устройством, государственными и культурными структурами. Происходящие в обществе перемены находят непременный отклик в семье, сказываются на ее составе, стабильности, функциях, развитии. Особая сложность ситуации состоит в том, что общемировые трансформационные процессы накладываются на специфические кризисные проявления сугубо российского свойства. Как следствие, мы имеем проблемы, которые стабильной Европе неведомы и которые абсолютно нельзя «не драматизировать», как предлагают некоторые исследователи.

Драматизм ситуации, ее укрупнение как предмета исследования усиливается при обращении к фамилистике – научным работам, посвященным семейно-брачно-родственным отношениям. «Тихая гавань» семьи являет собой в современных научных исследованиях41 поистине поле битвы – градус полемики здесь столь высок, что рассматривать их в качестве теоретико-методологического основания можно лишь в ограниченных пределах. Всем очевидно, что семья переживает трудные времена и нуждается в укреплении и поддержке. Однако объясняются и оцениваются эти процессы по-разному, и, соответственно, концепции поддержки, включая информационную, заметно различаются. Различны и оценки конкретных государственных программ и решений; жизненных ситуаций, оказавшихся в центре внимания; прогнозы. Так, часть ученых видят в происходящих процессах кризис семьи, оценивают основные современные процессы как преимущественно негативные, выражают тревогу по поводу будущего европейской цивилизации (в том числе российской), вызываемую ослаблением семьи – прежде всего, за счет снижения рождаемости – и вытеснением ее из общественной жизни.

Нужно сказать, аргументы «кризисников» («алармистов», как их называют) серьезны и заслуживают того, чтобы быть услышанными.

Переломить ситуацию, считают они, можно экономическими мерами поддержки семьи с детьми, но главным образом – массированной пропагандой семейных ценностей. Нужно изменить мораль, внедрить в массовое сознание нормы, предписывающие позитивную модель семьи с несколькими детьми, основанной на прочном браке, – с помощью СМИ, церкви и учебных программ для школ и вузов42.

Сторонники же «модернизационной» позиции не склонны драматизировать нынешнюю семейную ситуацию в России, считая, что ее следует рассматривать скорее как очередной «демографический переход», т. е. переход к новому типу семьи, как модернизацию ее традиционной формы, осуществляемую в рамках более широкого процесса модернизации всего социального пространства и распространения прогрессивного взгляда на права личности. В поведении людей не наблюдается чрезвычайных изменений; частота браков, разводов, уровень рождений остаются в границах колебаний, наблюдающихся уже не одно десятилетие, считают представители этой школы, – и «ничего страшного». Возврат к полной многодетной семье, стимулирование рождаемости и укрепление семейного образа жизни, предлагаемые «алармистами», в постиндустриальных странах просто невозможен. Поэтому необходимо выстраивать семейную политику, обеспечивая «новое равновесие» между личностью, семьей и обществом на принципах свободы личности, равноправия и партнерства43. Иными, следовательно, должны быть и информационные стратегии, в том числе – в СМИ.

Программа исследования. Цель исследования состояла в том, чтобы получить данные, которые позволят прояснить ряд вопросов, а именно: как можно укреплять семейные ценности с помощью информационных стратегий? к какому образу семьи апеллировать? к созданию какого медиаобраза стремиться? Рассмотрение семейных конфликтов, вынесенное в публичное пространство, способно сыграть большую роль в активизации мобилизационных процессов, необходимых для успешной медиакарьеры «семейного блока» социальных проблем. Объектом исследования стали журналистские тексты в жанре «житейские истории», опубликованные в массовых изданиях в 2008 г. («Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты»), а также публикации официального издания – «Российской газеты», также проявляющей интерес к жизнеописаниям. Материалы отражали различные семейные конфликты: между супругами, детьми и родителями, в сфере родственных отношений, а также варианты добрачных отношений, разводы, альтернативные формы брака.

Развернутые жизненные истории, в которых могла бы содержаться информация о причинах и последствиях конфликтов, личностных характеристиках их участников, мотивах и моделях мужского и женского поведения и иных аналогичных деталях, представлены далеко не во всех жанровых моделях. Поэтому приоритет отдавался текстам в жанре очерка, репортажа, судебного очерка, расследования и т. п.44. В результате было отобрано 160 текстов.

Основные категории анализа определились по итогам предварительного наблюдения, анализа статистики, изучения теоретических исследований современной семьи и пилот-исследования. Ими стали смысловые единицы текстов, в которых отражались:

• типы семьи, представленные в семейных конфликтах;

• участники конфликтов (противоборствующие стороны);

• причины и сферы конфликтов;

• модели мужского и женского поведения, а также различия в динамике гендерного поведения.

Обработка данных, полученных в исследовании, открыла весьма противоречивую ситуацию как в области семейных отношений, так и в опорных идеологических конструкциях, представляющих позиции авторов медийных текстов.

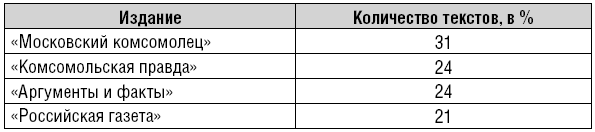

Основные результаты исследования. Общее количество найденных за указанный период текстов распределилось между изданиями примерно в равных пропорциях:

Таблица 10

Это свидетельствует об устойчивом интересе газетных изданий к проблематике семейных конфликтов.

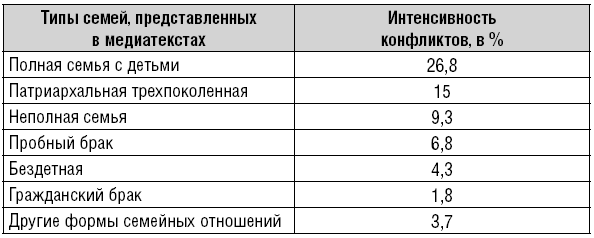

Типы семей, представленные в медиатекстах. В российском обществе получили распространение различные типы семейных отношений, и ни один из них не свободен от проблем и конфликтов. Однако в исследуемых текстах интенсивность конфликтов и их характер распределились между семьями неодинаково:

Таблица 11

Согласно медиатекстам, наибольшее количество семейных конфликтов представлено полной семьей с детьми, за ней следует многопо-коленная/патриархальная семья, затем неполная семья. В наименьшей степени в СМИ представлены конфликты в пожилой семье. Однополая семья в семейных медиаисториях пока не нашла отражения. Меньше конфликтов в добрачных парах: незарегистрированных и молодых семьях. Возможно, это отчасти реабилитирует гражданский брак и популярное ныне совместное проживание молодежных пар («пробный брак»), которое вызывает в общественном мнении критическое отношение, несмотря на его распространенный характер. Но нельзя исключить и противоположное заключение – что на основе данных исследования обвинение может быть усилено: такой брак настолько недолговечен и ненадежен, что не «тянет» на драматические истории, имеющие шанс попасть в прессу. Возможна и третья интерпретация: пробный/граж-данский брак на то и пробный, чтобы не становиться полем серьезных конфликтов, до них он просто не доживает. Кроме того, в таких браках обычно не возникает имущественных споров «законного» уровня, которые становятся ядром судебных исков (и соответственно, инфоповодом для газетных выступлений).

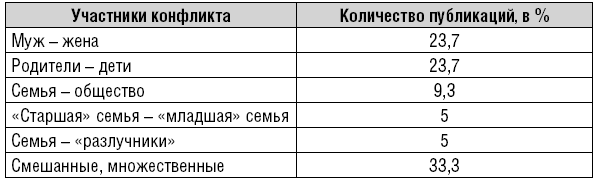

Субъекты конфликтных отношений. Противоречия, приводящие к конфликтам, могут возникать между разными членами семьи – между супругами, родителями и детьми, поколениями одной семьи, а также между семьей и ее внешним окружением и т. д. Количественно конфликты, отраженные в текстах газет, распределились между их участниками следующим образом:

Таблица 12

Наибольшее и примерно равное число конфликтов, описанных в СМИ, происходит между мужьями/женами и родителями/детьми. Это ожидаемо и объяснимо. Доля брачных союзов, представленных нуклеарной семьей, самая высокая в выборке; отношения в такой семье в основном длительные и тесные. Вместе с тем мужчины и женщины не только по-разному воспринимают внешний по отношению к семье мир, но и все чаще избирают различные стратегии выхода из проблемных ситуаций, что и приводит к конфликтам, иногда затяжным. Семейная пара может конфликтовать длительное время и оставаться брачным союзом. Неодинаково видят жизненные стратегии разные поколения одной семьи, поэтому конфликты «мать – дочь», «отец – сын» и перекрестные едва ли не превышают по частоте разногласия между супругами. Гендерные конфликты вполне могут носить однополый характер – не только свекровь, например, но и мать не приемлет поведения дочери, поскольку у них не совпадают взгляды на семейные обязанности мужа и жены, на их роль в воспитании детей.

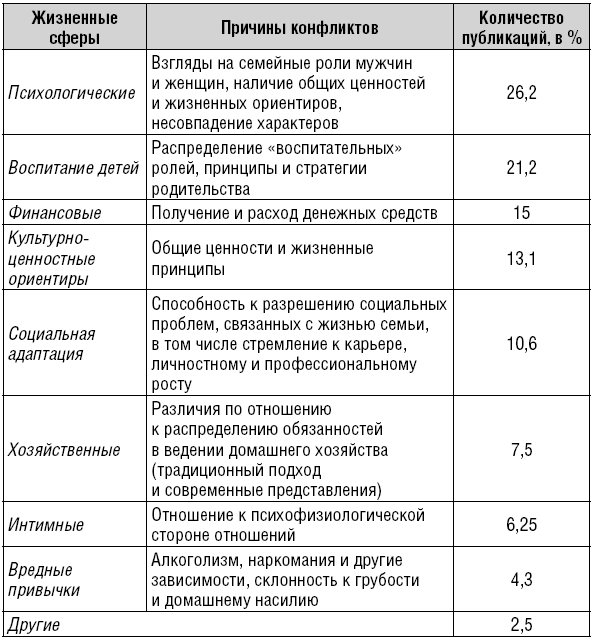

Жизненные сферы и причины конфликтов. Строго говоря, причины и сферы конфликтов не одно и то же, однако в данном случае, учитывая «тесность» семейного пространства, они максимально сближаются. Анализируя публикации о семейных коллизиях, мы выделили причины конфликтов, представив их рейтинг в виде следующего ряда:

Таблица 13

Полученные результаты оказались довольно неожиданными. Первое место среди причин семейных конфликтов заняли далеко не финансовые проблемы и не вредные привычки, как можно было ожидать, зная российские реалии. Главные причины конфликтов – ценностно-психологические, опора на разные ценности. Женщины рады видеть своих мужей успешными и трезвыми, но гораздо больше они хотят любви, понимания, взаимности – словом, партнерства во всех его проявлениях. По статистике, женщины в 3 раза чаще выступают инициаторами разводов – газетные истории о семейных конфликтах не только подтверждают факт, но и раскрывают стоящие за этим закономерности: реалии показывают, что сегодня женщине не нужен муж «на бумаге», как это было раньше; ей не нужно быть замужней (состоявшейся в социальном статусе) в глазах общества – женщина хочет иметь настоящего партнера и гораздо реже соглашается на суррогатное супружество. Впрочем, не редкость и длительное конфликтное сосуществование. Однако тенденции противоположно свойства также проявили себя в семейных коллизиях.

Не менее остры проблемы, связанные с пониманием родительства. Часто женщины представляют своих сыновей не такими, каковы их мужья, и пытаются воспитывать их по-другому. Но это не нравится не только мужьям, но и родительской семье, опирающейся на другие каноны воспитания. Часто причиной конфликтов является отношение к традициям: в России связь между поколениями одной семьи более тесная, чем в европейских странах. Нередко родители и взрослые дети живут в одном доме, рядом. Это усугубляет конфликтные ситуации. Сталкиваются не только консервативное мужское начало и более либеральное женское (именно так часто бывает). Завязываются многослойные конфликты – и это также характерная черта российских семей. Такие столкновения часто сопровождаются имущественными спорами. Семья – и многопоколенная, и нуклеарная – по внутренним психологическим причинам, по различному восприятию гендерных статусов не может жить в одной квартире, но переехать в другую у нее зачастую нет возможности. Несколько семейных пар, разведенные супруги, новые семьи живут на общей территории, и конфликт из одной плоскости переходит в другую. Гендерные и социальные коллизии в нашем обществе тесно сплетены.

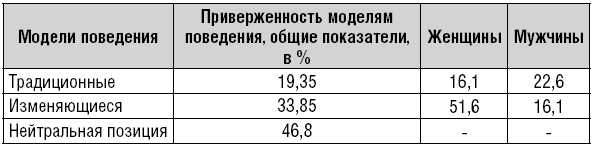

Гендерные роли. Как и предполагалось, в семейных конфликтах наблюдается динамика гендерных ролей. Исследование опиралось на представление о традиционных гендерных характеристиках (муж, мужчина – глава семьи, занимает приоритетное положение во всех сферах жизни, является добытчиком, решает проблемы семьи, воспитанием детей занимается мало; может использовать силу для утверждения своего приоритета, активен, силен, умен; ему позволено принимать самостоятельные решения; жена, женщина – признает приоритетное положение мужа, работает, занимается воспитанием детей. Может быть образованнее и умнее мужа, однако право принимать основное решение ей не принадлежит) и характеристиках изменяющихся (они могут быть как современными, прогрессивными, основанными на равенстве прав и обязанностей, гендерном согласии, так и регрессивными, связанными с отказом от семейных обязанностей, безответственностью, а также с их узурпацией, произволом и насилием – как со стороны мужчин, так и со стороны женщин). Нам удалось выявить, что количественно приверженность традиционным и изменяющимся моделям поведения распределилась таким образом:

Таблица 14

При этом традиционность чаще встречалась в психологическом, хозяйственном и культурно-ценностном сегменте семейных отношений; изменчивость – в финансово-экономическом и адаптационном. Семейные конфликтные истории демонстрируют новые гендерные феномены. Одно из наблюдений таково: в разных типах семей – разные типы и причины конфликтов. Например, несмотря на то, что патриархальные семьи, как правило, небогаты, финансово-экономические причины, успехи в бизнесе не являются здесь главной причиной конфликтов: в таких семьях они становятся основой конфликта в 2,6 раза реже, чем в семьях современных, которые больше ориентированы на материальный успех. Это – новая гендерная реальность: женщины чаще, чем мужчины, стремятся к более высокому уровню жизни, они много работают, они активны. Если они не видят такого стремления в партнере, то нередко идут на конфликт и даже разрыв отношений, но не хотят, как раньше, терпеть пассивного партнера. Жизненный успех для современных молодых женщин более важен, чем отношения со слабым партнером.

Другой пример: известно, что проблема алкоголизма стоит в России очень остро, однако в патриархальных семьях вредные привычки становятся причиной конфликта в 4 (!) раза реже, чем в современных семьях. Но именно в таких семьях бытовое пьянство получило наибольшее распространение. Традиционная, патриархальная семья в России терпимо относится к вредным привычкам – и это является одной из причин того, что решение проблемы алкоголизма тормозится. В новых, современных семейных союзах алкоголизм довольно быстро приводит к разрыву: женщины не боятся разводов и предпочитают найти другого партнера. Однако в семьях этого типа возникает смежная проблема – наркомания и игромания. Эта болезнь особенно часто поражает молодые союзы, причем в молодых гражданских браках наркоманами могут быть оба партнера, и тогда беда молодой семьи становится одновременно бедой старшей семьи.

Наконец, еще одна подтверждаемая результатами нашего исследования проблема – в некоторых научных исследованиях она получила наименование «патриархального ренессанса». Анализ семейных историй выявил не только позитивные гендерные тенденции (больше в женских ролях, меньше – в мужских), но и некоторые регрессивные тенденции с ярко выраженным гендерным «привкусом»: так, молодые женщины нередко готовы продать себя состоятельному мужчине, причем во вполне «респектабельной» форме – сознательно родить ребенка от женатого мужчины, жить независимо, но на его содержании и быть довольной своим положением. Конфликт, как правило, возникает в случае, когда в поведении женщин сходятся разнонаправленные стремления. Она согласна на патриархальную роль зависимой от мужчины партнерши и одновременно не желает расставаться с ролью современной и амбициозной женщины, принимающей самостоятельные решения. В таких историях еще более противоречивой выглядит роль состоятельных мужчин: становясь хозяевами «заводов, газет, пароходов» (т. е. как будто бы демонстрируя современное либеральное мышление, результатом которого и стало финансовое благополучие), такие мужчины в личной жизни открываются с противоположной, далеко не либеральной стороны, становясь заодно хозяевами женщин, рожденных ими детей и т. д. Ситуация в целом порождает закономерный вопрос об истинности либеральных воззрений субъектов жизненных драм. Как правило, это громкие резонансные истории с участием известных людей; публикации в прессе накаляют страсти; общество активно полемизирует, обнажая глубокие противоречия и обусловленные ими нравственные разрывы.

Выводы. Исследование подтвердило, что российская семья переживает сложный, противоречивый период в своем развитии. Реальные житейские истории, зафиксированные прессой, свидетельствуют: внутренние – психологические, культурные, ценностные мотивы более значимы в семейных отношениях, больше влияют на конфликты, чем причины внешние: экономические, финансовые, хозяйственно-бытовые, вызванные утяжелением условий, в которых живет семья. Однако все не так просто: нередко одно накладывается на другое – причины социально-экономического характера подпитывают и провоцируют межличностный разлад. Вот откуда – чисто российские, совершенно уникальные истории с неповторимым бытовым фоном и особым культурно-психологическим колоритом, которые склоняют к ложной мысли, что семейные конфликты – это исключительно последствия общественной трансформации и что пресса дискредитирует семейные ценности.

Исследование показало, что семье, после длительного элиминирования ее интересов в политических программах и приоритетных проектах, сегодня стало уделяться значительно больше внимания. Вызвано это прежде всего острейшей демографической ситуацией – настолько критической, что не замечать семейные проблемы стало невозможно. Однако семейная политика имеет преимущественно пронаталистский характер45, попросту говоря, направлена на укрепление традиционной семьи и стимулирование рождаемости и, соответственно, строится на материальной помощи семье. Такого рода помощь очень нужна семье, но она не решает ее главных бед. Аналогичным образом в Год семьи была выстроена и информационная кампания. По сути дела, она сопровождала последние демографические инициативы, – в ней доминировали пропагандистские тексты о государственной помощи и заботе. Да, семья нуждается в государственной поддержке, однако современные реалии требуют от СМИ таких информационных стратегий, которые строятся на более глубоких знаниях современных коммуникативных механизмов, носят более объективный характер и мобилизуют общество на разрешение проблем семьи.

В попытке возрождения семейных ценностей журналисты часто не имеют четких ориентиров и подменяют анализ сложных ситуаций морализаторством46, предлагая в качестве образцов устаревшие, патриархальные модели поведения в семье или смакуя скандальные детали в ущерб смыслу. Оба позиционных фланга крепко удерживают семейную тему в рамках установившихся подходов.

Послесловие. После завершения данного исследования ряд заметных медийных событий показал, что выбор объекта исследования оказался не только не случайным, но и имеющим значительные исследовательские перспективы. Кризисные тенденции проявились в ряде заметных сюжетно-тематических мотивов медийной сферы.

Популярны сюжеты, где борьба за детей, подаваемая как современный взгляд на отцовство и равные права в воспитании, в действительности является формой мести более сильного партнера (им, как правило, является мужчина) слабому. Особый смысл такой скандал приобретает в силу публичности: кому удается мобилизовать больше медийных ресурсов, тот в итоге и прав. При этом «звездные» и иные публичные разбирательства, в процессе которых пара и несколько поколений родственников пары, а вместе с ними и вся страна делят одного ребенка, сочетаются в российском обществе с массовой безотцовщиной, с брошенными детьми, с насилием в отношении детей, с социальным сиротством. Разговор о стратегиях реализации гуманитарной повестки в этих условиях приобретает особую остроту – равно, как и разговор о тактике и такте журналистов.

На российском медиарынке успешно развивается сегмент изданий, целиком состоящий из «семейных историй». Они популярны и имеют значительный функционально-целевой потенциал: в некоторых журнальных текстах представлены семейные истории нескольких поколений; материалы бывают построены на столкновении разных семейнонравственных парадигм. Это может быть драматично и поучительно одновременно. Но и здесь не все просто: «этическая и эстетическая неразборчивость в подобных проектах часто заслоняется их коммерческим успехом: победителей, как известно, не судят»47. Как правило, такие издания отличает стремление к развлекательности во что бы то ни стало, псевдодраматизация, стимулирование читательского вуайеризма – в них видятся гарантии популярности. Моральная цена успеха изданий, как правило, не обсуждается.

Семья – это пространство, где формируется и развивается мораль, нравственные основы личности, а затем и межличностных отношений.

Все это в итоге конвертируется в некую духовную субстанцию, определяющую наше бытие и в политике, и в экономике, и в многоликости повседневности и в отношениях со всем миром. Высоко оценивая семейный потенциал, уважая семью как институт, надо отдавать себе отчет в том, что семья меняется. Важно не просто призывать к возрождению семьи, но понимать, на какой основе должен строиться семейный союз, независимо от его формы. Борьба равенства и взаимоуважения с традиционным культом силы – в исследовании рассматривалась именно эта глобальная коллизия – берет начало и воспитывается в семье. И потому важно понять, что и как поддерживать в семье. Пока же мы чаще наблюдаем глубокий нравственный разлад, утрату ориентиров и трансляцию этих процессов на все иные сферы отношений – «простые истории» свидетельствуют об этом. СМИ испытывают недостаток в гибких информационных стратегиях, в которых бы сочетались изменившиеся общественные реалии, развивающиеся и постоянно растущие индивидуальные потребности личности с вечными семейными ценностями.

3.2.4 Проблемные ситуации социальной сферы и журналистика: обобщение результатов исследований

Мы видели: внимание в представленных выше исследованиях было сконцентрировано на коммуникационной стороне повестки, на особенностях ее формирования, выявленных в процессе анализа освещения в СМИ конкретных тем. Другими словами, исследовались медиакарьеры социальных проблем. В одних случаях они складывались стихийно, под влиянием происходящих событий, в других за их продвижением стояли субъекты публичного пространства в лице некоммерческих организаций или служб связей с общественностью, действующих в рамках масштабных государственных проектов. Каждая из исследованных тем позволяла подробно рассмотреть медиакарьеру содержащейся в ней проблемы. В итоге мы получили возможность суммировать данные как о реальных проблемных ситуациях общественной жизни, так и о проблемных ситуациях самой социальной журналистики, порождающих ее дисфункции.

Результаты исследования показывают, что при всех предметных различиях рассмотренных сегментов социальной сферы для выявленных в них социальных проблем характерно сходство карьер, проявившееся в близости характеристик, определенных при помощи разработанных нами категорий анализа. Общей чертой для судьбы проблем оказалась, в конечном счете, незавершенность их жизненного цикла.

Судя по полученным нами данным, конкурентоспособность в информационной сфере блока социальных проблем в области благотворительности еще не достигла уровня, который бы обеспечил желаемые социальные эффекты. Как следствие, сектор институциональной благотворительности, где реализуется деятельность всей совокупности фондов, пока не располагает серьезным социальным капиталом и сильными позициями в обществе. Однако потенциал явления огромен и, с учетом его очевидной динамики в последние годы, может рассматриваться оптимистично.

Обращение СМИ к теме институциональной благотворительности и качественное ее освещение могло бы стать одним из решающих факторов в развитии благотворительной деятельности в нашей стране. Однако пока, согласно исследованию CAF, Россия занимает в рейтинге благотворительности далеко не почетные позиции48, что связано, в частности, с неразвитостью практики обращения граждан к благотворительным институтам. Это во многом зависит от того, что не преодолено недоверие людей к благотворительным фондам. Повышение информированности населения об их деятельности в этом плане имеет чрезвычайное значение.

Медиакарьеры проблем в области гендерных отношений свидетельствуют о том, что в российском обществе происходит становление новой гендерной парадигмы, и это – один из симптомов вступления общества в некую промежуточную фазу демократического развития, фазу накапливания потенциалов. Данный процесс можно было бы определить как стихийное развитие гендерного сознания, означающее вовлечение широких масс в развитие современных гражданских отношений.