Полная версия

Полная версияПолная версия:

Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, общество

По данным международной организации Inter-Parliamentary Union, сегодня Россия занимает лишь 84-е место по числу женщин в политике, уступая в этом отношении не только благополучным в плане гендерного равенства Норвегии, Швеции и Дании (от 29 до 40 %), но даже Гондурасу, Габону и Зимбабве. Обходят Россию и некоторые бывшие союзные республики: к примеру, в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане женщин во власти больше примерно в два раза. Среди депутатов нового российского парламента женщин – всего 13 %. Как констатируют эксперты, в целом по миру столь малое женское представительство в парламентах было еще 10 лет назад. 30-процентным женским корпусом депутатов отличаются 32 страны, в их числе Белоруссия31.

Женщин в российской политике мало. Однако остается вопрос: женщины в политике – это только представительство в парламенте? Руководящие должности в бизнесе? Не следует ли рассматривать проблему в более широком контексте? Мы полагаем, что женское участие в управлении обществом может служить надежным показателем уровня демократии при условии, что гендерный паритет на высшем политическом уровне сложился в результате изменений женского участия на всех иных уровнях управления и представительства. Общество развивается, если равенство возможностей, в том числе гендерное, реализуется последовательно, отражая рост демократического сознания – в противовес формальным назначениям под давлением общественных вызовов. Подтверждение тому – упомянутые выше данные: в парламентах Руанды, Зимбабве, Узбекистана женщин больше, чем среди российских депутатов, но кому придет в голову считать эти государства образцом демократии?

Для того чтобы женщины стали реальной силой в политике, необходимы определенные благоприятные условия, в ряду которых – их собственное гражданское сознание и готовность к действиям. Представительство во властных и иных управленческих структурах станет действительным, если женщины будут задействованы в управлении страной на разных уровнях, если они проявят реальный интерес к политическому процессу, приняв участие в дискуссиях и гражданских акциях32, если, наконец, лидеры мнений (сейчас – по преимуществу мужчины) публично поставят вопрос о роли женщин. Другое необходимое условие – активное обсуждение гендерных проблем в публичной сфере, к которому, как мы знаем, ведет несколько информационных ступеней. Поэтому динамика женских/мужских ролевых статусов в качестве объекта журналистского внимания, отражая изменения гендерных отношений в обществе, представляет немалый исследовательский интерес.

Программа исследования. Основной целью нового исследования, как было указано, стало выявление динамики гендерной составляющей в избирательной кампании 2011 г. на основе анализа текстов общероссийской периодики с последующим анализом позиций СМИ по отношению к проблеме гендерного неравенства в целом. Непосредственный предмет изучения – гендерный аспект политической активности российских граждан, отраженный в медиатекстах33.

Основу эмпирической базы исследования составили общероссийские ежедневные газеты – «Российская газета», «Новая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Известия», «Коммерсант». Эта типологическая группа является содержательной основой российской медиасистемы. В исследованных газетах пропорционально представлены основные политические позиции российского общества, а также различные типологические профили: официальная правительственная газета, главная оппозиционная, массовые, качественная, а также газета, еще недавно считавшаяся наиболее сбалансированной по всем показателям и привлекавшая внимание аудитории на протяжении не одного десятилетия. Кроме того, в изучаемый массив вошли общеполитические журналы-еженедельники: «Власть», «Профиль», «Огонек», «Русский репортер», «New time» – влиятельные издания, не лидирующие по части тиражей, но обращенные к той части аудитории, позиции и мнения которой задают тон публичных дискуссий. В качестве контекстной информации использовались публикации ряда других изданий; широко привлекались разнообразные источники, в числе которых – предвыборные программы партий и агитационные материалы. В целом в исследовании-2011 широко использовалась фоновая и справочная информация.

В число категорий анализа вошли следующие:

• тематическая структура – сопряженность гендерной проблематики с отражением основных сфер жизнедеятельности общества (политика, экономика, социальная сфера, духовнонравственная, культура, наука, спорт, правопорядок);

• проблематика – выявление, упоминание, обсуждение конкретных гендерных проблем (в исследовании-2007 были выявлены такие: феминизация социальной сферы, дискриминация женщин в трудовой сфере, рост женского алкоголизма, мужская девиантность и т. д. – перечислено в порядке убывания; в новом исследовании предстояло выявить и сформулировать конкретные проблемы, представленные в СМИ на данном временном отрезке);

• оценочный контекст – демонстрация в текстах авторских позиций, выражающих поддержку традиционным и новым гендерным ролям в политическом аспекте (контексты: нейтральный, позитивный, негативный, смешанный);

• уровни освещения – виды (жанры) материалов (информационные, диалогические, комментарии, письма, проблемноаналитические, очерковые и т. д.), показывающие глубину освещения проблематики и косвенно отражающие значимость гендерных проблем;

• типы авторов (журналисты, представители аудитории (граждане), эксперты, кандидаты в депутаты), дающие возможность оценить соотношение источников артикуляции гендернополитической проблематики;

• персоны – упомянутые женские и мужские имена в контексте выборов, политического процесса, в совокупности с данными по другим категориям позволяющие составить представление о реалиях женского и мужского участия в политическом процессе.

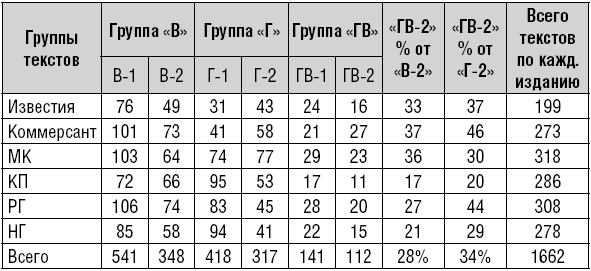

Основные результаты исследования. Стартовая выборка – более 2 тыс. текстов – дает представление о масштабах исследования. Газетные публикации распределились следующим образом:

Группа «В» (890/348 текстов34) – тексты СМИ, тематически связанные с выборами: отражающие предвыборную активность (государство, организации, граждане); комментарии, содержащие оценку хода избирательной кампании; материалы, освещающие действия лидеров. Эта группа текстов позволила выявить доминантные дискурсы и общую оценку политической кампании в СМИ. В исследовании использовалась как фоновая, контекстная.

Группа «Г» (735/317 текстов) – тексты, содержащие упоминание гендерных проблем, прямо или косвенно связанные с гендерной проблематикой. Группа показала наличие основных тематических ракурсов, контекстов, позиций, типов авторства; проявила соотношение между прямым и латентным присутствием гендера в СМИ; косвенно показала меру легитимности гендерной проблематики в публичном пространстве вне выборного контекста.

Группа «ГВ»35(141/112 текстов) – тексты, содержащие гендерную проблематику (в прямом или латентном виде) и рассматривающие ее в контексте выборов; непосредственно предмет контент-анализа. Рассмотрение этой группы текстов дало представление о фактической значимости гендерной повестки в СМИ в период избирательной кампании, показало ее содержательные особенности. Было осуществлено сравнение этой группы текстов с результатами исследования 2007 г., определен характер динамики.

Каждая группа делилась на самостоятельные кластеры – в соответствии с фазами кампании. Впоследствии это разделение дало дополнительные и очень значимые результаты. Так, было установлено, что интенсивность публикаций во второй фазе кампании возросла в среднем в 2 раза – свидетельство резкого усиления гражданской активности, в том числе упоминаний гендерной направленности, причем в качественных изданиях был отмечен более выраженный рост, показавший изменение тематических приоритетов в гендерной проблематике. Общие данные по количественным результатам отражены в табл. 7:

Таблица 7

Количественные данные выявили общий рост объемов информации по всем группам текстов. Наибольший интерес представляет троекратный по сравнению с предыдущей кампанией рост текстов, в которых нашла отражение гендерная проблематика, – 112 против 34 в 2007 г., в среднем по 20 в каждом издании, т. е. практически речь идет о ежедневном присутствии темы в информационном поле.

Произошло существенное сближение групп «В» и «Г»: если в 2007 г. лишь в 8 % текстов «выборной» группы определялись гендерные признаки (при том, что в «гендерной» группе почти половина текстов так или иначе апеллировала к выборам), то в 2011 г. аналогичные цифры показали 28 и 34 % – налицо сближение политической и гендерной повесток. Об этом же свидетельствует и равномерное распределение публикаций в газетах разных типов. В прошлой кампании гендер сконцентрировался в массовых газетах, в кампании 2011 г. «ГВ»-публикаций в изданиях качественных, традиционно тяготеющих к политике, было не меньше (наибольшее число – 27 – в «Коммерсанте»). В журналах, напротив, наблюдалась обратная картина – снижение интенсивности проявлений исследуемых категорий в последний месяц как признак расхождения между выборной и гендерной повестками. Объяснение этому парадоксу обнаружилось на этапе интерпретации данных по категориям анализа.

Данные наводят на мысль о смене тематических приоритетов гендерной повестки в контексте политического процесса. Вместе с общим ростом публикаций увеличиваются и объемы текстов, в которых отражается гендерно-определенная информация: женская аудитория проявила политическую активность практически наравне с мужской – и газетная хроника зафиксировала этот факт. Еще активнее женщины участвовали в поствыборных протестных выступлениях. Таким образом, подтверждается связь между демократическим развитием, усилением гендерной составляющей в низовых политических и гражданских процессах и ростом публикаций с наличием тех или иных гендерных признаков.

Вместе с тем ситуация, продемонстрировавшая резкую смену акцентов в гендерно-политической повестке, не отразилась на женском представительстве в Думе. Это понятно: списки кандидатов определились ранее, еще на старте кампании и изменения на финише кампании на нее повлиять не могли. Однако и сами по себе результаты красноречивы – 546 женщин от всех партий баллотировалось в Госдуму (20 %), из них попали в Думу шестого созыва 60 человек, т. е. 13 % от списка избранных депутатов и 11 % от всех избиравшихся. Кандидаты-женщины, как правило, были представлены во вторых эшелонах списков, в большинстве заведомо не попадая в парламент. Отметим, что эта наглядная демонстрация недостаточного присутствия женщин во власти не нашла отражения в СМИ ни в ходе кампании, ни по ее горячим следам.

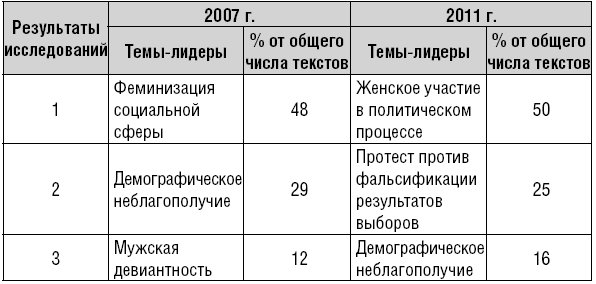

Проблемно-тематические аспекты. Не менее выразительны и качественно-количественные данные исследования. О чем же писали газеты в обозначенном контексте? Говоря о конкретных проблемах, имеющих гендерный подтекст и артикулированных газетами в предвыборный период, уместно сравнить первую тройку проблем, выявленную в исследованиях 2007 и 2011 гг.:

Таблица 8

Данные, полученные в ходе исследования, снова указывают на обозначившуюся тенденцию: тексты гендерной проблематики политизируются; именно политическое участие в разных проявлениях начинает преобладать в пространстве, ограниченном тематикой выборного процесса. Напрашивающееся объяснение – различия в характере политических кампаний нынешнего и прошлого избирательных циклов. Кампания 2007 г. во многом была связана с инициированными тогдашним президентом национальными проектами социального характера; встречи лидера «Единой России» с избирателями, активно освещаемые СМИ, концентрировались вокруг хода реализации этих проектов. Острота социальных проблем составляла основу большинства исследованных текстов. Направление дискуссий и встреч в той кампании инициировалось не гражданами; однако электоральные массы, преимущественно женщины, высказывались на темы, связанные с тяготами повседневной жизни. Все это отразилось в текстах СМИ. Гендерные аспекты проявились в основном на социально-бытовом уровне.

И в 2011 г., как следовало из публикаций на первом этапе предвыборной повестки, социальные проблемы были поставлены в центр дискуссий: одними кандидатами акцентировался их застойный характер и угрожающее развитие – другие, напротив, стремились показать несомненные достижения на пути их решения. Однако на заключительной стадии кампании содержательные акценты изменились: гражданская активность привела к выступлениям политического характера, СМИ также активизировались и наполнились публикациями, где женское присутствие и участие приобрело иной смысл. Теперь газетные тексты освещали не столько жалобы и пожелания социального, часто бытового характера, высказываемые преимущественно женщинами на встречах с кандидатами, сколько протест против того, что политический застой, обеспеченный и гарантированный в будущем «нечестными выборами», не сможет привести к решению этих проблем. Политизация гендерной повестки приобрела выраженные признаки.

Жанровые формы. Оживление гражданской активности вовлекает женщин почти наравне с мужчинами в политический процесс, объемы публикаций в СМИ также возрастают; большая их часть отражает «уличную» политику. Сообщения о митингах «за» и митингах «против» конкурируют друг с другом, но исключительно на уровне выражения эмоций (как в текстах протестных, так и поддерживающих официальную политику). Однако «политизация» гендерной проблематики определенно носит стихийный характер, что подтверждается анализом такой категории, как уровень освещения (жанровый состав текстов). 90 % текстов – это информационные сообщения о ходе кампании. Преобладание текстов информационных и репортажных (интервью – 8 %, репортаж – 10 % от общего объема) отражает событийную насыщенность кампании; есть комментарии – выражение позиций; однако развернутые аналитические формы практически отсутствуют. Наметившаяся тенденция к политизации гендерной повестки еще не обрела формы и смысла, который позволяет ясно формулировать гендерные взгляды как политическую позицию, в частности – взгляд на проблему женского представительства во властных структурах, а также альтернативный нынешнему взгляд на ключевые проблемы развития российского общества – т. е. то, чего традиционно ожидают от такого представительства.

Здесь симптоматично сравнение газетных и журнальных текстов: если в газетах, основная функция которых – оперативное информирование и комментирование, на финише кампании отмечено резкое возрастание объемов, то в журналах, тяготеющих к аналитическим формам, напротив, количество текстов группы «ГВ» заметно сокращается. Это происходит на фоне единодушного внимания журнальных еженедельников к «протестному феномену»: его анализа, комментирования, прогнозирования и т. д. Снижение интенсивности проявлений исследуемых категорий в последний месяц в журналах – признак расхождения между выборной и гендерной повестками, в то время как в газетах они сближаются. Оперативная газетная информация отразила участие женщин в политическом процессе в качестве представительниц электората; в журнальной аналитике гендерное участие как актуальная проблема все еще не становится предметом анализа, дискуссий, элементом политических платформ и т. д. Практически вся наша политическая аналитика – «мужская», даже если ее авторы женщины.

Оценочные контексты. Попытка их выявления по отношению к традиционному распределению гендерных ролей не принесла отчетливых результатов – что естественно, если учесть ярко выраженное преобладание в выборке текстов информационных жанров. Большинство высказываний нейтральны (70 %), на втором месте негативный контекст (19 %), на третьем – позитивный (11 %). Женщины чаще, чем мужчины, высказывают позитивные оценки; в 2 раза больше с их стороны нейтральных высказываний. Высок процент негативного контекста в массовых изданиях: МК (30 %) и КП (37 %). «Русский репортер» и другие журналы, тяготеющие к «изобразительности», к погружению в реалии (в отличие от преимущественно «оценочных» еженедельников – «Профиль», New Times), опираясь на них, предпочитают нейтральные высказывания. Они еще не поднялись до прямых позитивных оценок, но и умозрительного, «немотивированно-индивидуалистическо-высокомерного» неприятия женского участия в них нет. Прямые оценки гендерного подхода высказываются сравнительно нечасто; в массовых газетах они выражены более откровенно, иногда грубо; авторы-мужчины более консервативны в оценках; иронично-негативное отношение к современным гендерным ролям отчетливо демонстрирует «Коммерсантъ». В небольшой по объему группе прямых оценочных высказываний мелькает мужской шовинизм, но в целом журналистика, если суммировать данные, не столько нейтральна, сколько равнодушна к женскому представительству во власти: сейчас для нее есть более актуальные проблемы.

Типы авторства. Еще одно наблюдение: преобладают тексты, авторами которых являются журналисты – их 90 %. В 6 % авторами комментариев выступили представители партий («Российская газета»), по 2 % текстов принадлежат экспертам (политологи, историки) и представителям аудитории. Авторы исследуемых текстов – журналисты, это их взгляд на гендерные проблемы; политическая элита и общество в целом в «ГВ»-текстах СМИ в качестве авторов практически не представлены; экспертные позиции – только в «НГ» как самостоятельные тексты и экспертные мнения – в границах журналистских текстов.

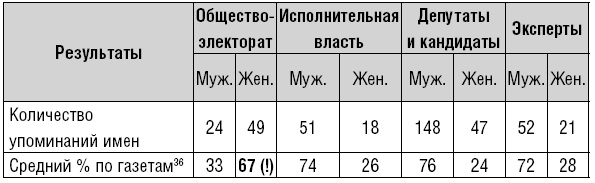

Медиаперсоны. Эта категория оказалась неожиданно яркой и «говорящей». Единицей анализа, напомним, здесь были упоминания женских и мужских имен в политическом контексте. По всей выборке женские имена упоминались в 2 раза реже, чем мужские (заметим: если женщин-депутатов только 13 %, то 35 % женского присутствия в текстах СМИ – совсем неплохой результат). Однако внутри отдельных групп наблюдался поразительный контраст:

Таблица 9

Итак, имена женщин в газетных текстах, освещавших ход предвыборной кампании, упоминались крайне неравномерно: среди представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, а также экспертного сообщества женщин примерно четверть, но в группе основной массы избирателей их 67 %! Поистине, у электората в газетной хронике – женское лицо! И это, по-видимому, самый важный результат исследования. Для сравнения: в журнальных публикациях, которых в исследуемом аспекте вообще немного, такой картины не наблюдалось. Оперативная информация свидетельствовала о стихийной феминизации политического процесса, но на уровне аналитики и комментариев тенденция не была замечена и проанализирована. В этом аспекте новое исследование не выявило динамики: была представлена очень незначительная доля аналитических текстов.

Выводы. Рост объемов, и особенно троекратное увеличение количества текстов, связывающих политическую и гендерную повестки, свидетельствуют: в российском обществе происходит становление новой гендерной парадигмы. Это – симптом того, что общество проходит некую промежуточную фазу демократического развития, соответствующую времени вовлечения широких масс в развитие современных гражданских отношений.

На уровне СМИ это находит отражение в таких выявленных позициях, как количественный рост публикаций по всем группам текстов; структурные изменения в содержании текстов и преобладание политических аспектов гендера; акцентирование гендерных реалий на уровне оперативного информирования; преобладающее упоминание женских имен как выражение стихийной, низовой феминизации политической активности общества; сближение позиций качественной и массовой газетной периодики.

В то же время процесс развивается неравномерно, отмечен множеством противоречий, в числе которых: количественный, но еще не качественный рост содержания гендерной проблематики; несовпадение позиций газет и журналов, а также снижение интенсивности проявлений исследуемых категорий в журналах непосредственно накануне голосования, свидетельствующее о расхождении между выборной и гендерной повестками; депроблематизация гендера как актуального предмета анализа, дискуссий, элемента политических платформ; пассивность и консерватизм журналистов в тех немногочисленных текстах, где присутствуют оценки, – в основном они базируются на традиционных подходах к пониманию гендерных отношений.

Немало и парадоксов: отечественный либерализм, как правило, не связывает стремление к демократии с признанием гендерных (и шире – гуманитарных) ценностей – скорее происходит стихийное освоение женщинами широкого политического пространства. Отсутствие женского голоса в политике реально, оно осознается и самим обществом как актуальная проблема. Вместе с тем – и это основной результат исследования – наметились некоторые сдвиги: женщины все-таки заняли место в публичной сфере, хотя и не как влиятельные персоны.

3.2.3 Проект «Семья»37

Этот проект обусловлен лавинообразным ростом количества публикаций, посвященных проблемам семьи в связи с прошедшим в России Годом семьи. Ни одна из объявлявшихся ранее социальных программ не имела такого масштабного и многостороннего информационного отражения. Семья (и все, что с ней связано) стала одной из ведущих тем российских СМИ. В этом потоке публикаций немало интересных профессиональных решений и находок, как, впрочем, и традиционных, обязательных для подобных кампаний форм. Отражают ли они проблемы современной семьи и соответствуют ли потребностям современного общества? Как и вышеописанные проекты, это исследование зафиксировало особенности освещения в СМИ социальной сферы общественной жизни, рассматривая отражение определенного ее сегмента. Тематика семьи – один из самых актуальных аспектов гуманитарной повестки, дающий обильный материал для осмысления.

Проблема исследования. Многочисленные тексты, программы, акции, проекты и т. д., широко представленные во всех типах СМИ, не только отразили личную, субъективную значимость темы для различных аудиторных групп, но и выявили потребность в общем нравственном ориентире: пространство семьи для большинства россиян остается местом формирования главных национальных ценностей, полем поиска основных жизненных смыслов. Государственная программа поддержки семьи и ее информационное сопровождение – отклик на одну из наиболее острых социальных проблем, переживающих стадию мобилизации общественности на поиск решения. Кризис традиционной семьи – мировая тенденция38, в отечественном варианте отягощенная последствиями глобальной социальной трансформации. Она нашла выражение в росте разводов, сиротства, депопуляции, аномальной смертности, социальных болезней. Вместе с тем общество чувствует, что возрождение семейных ценностей, основательно пострадавших в годы социальных потрясений, а также испытывающих на себе воздействие мировых цивилизационных процессов, не может быть возвратом к патриархальным отношениям. Осознает ли эту коллизию журналистика?

Пилотное исследование показало: смысловые доминанты информационных потоков, отображающих комплекс семейных отношений, противоречивы и разнонаправлены. Объявленный Год семьи породил обилие материала для исследования, выдвинув в поле общественного внимания целый блок острых вопросов. Семья, частная жизнь оказались в центре внимания прессы – произошел информационный прорыв, сломавший существовавшие ранее искусственные идеологические ограничения. Вместе с тем отчетливо обнаружилось противоречие: информационное сопровождение года семьи ориентировалось прежде всего на укрепление традиционной модели семьи, а вызовы времени ставят эту модель под сомнение. Столкновение между традиционной семейной моралью и свободой выбора личности приводит к многочисленным конфликтам как внутри, так и вокруг семьи. Порождённые неодинаковым уровнем гендерного сознания членов одной семьи или представителей разных ее поколений, эти конфликты получают самое разное разрешение. Пресса, и прежде всего массовая пресса, публикующая множество текстов в жанре семейных историй, отражает новые процессы, не характерные для течения жизни традиционной семьи. При этом в одних и тех же газетах легко встретить материалы, направленные на укрепление семьи в духе традиционной морали, и материалы, демонстрирующие, что это возможно далеко не всегда, поскольку современная жизнь создает такие коллизии, которые нельзя разрешить при помощи привычных схем. Тексты, освещающие семейные конфликты, – тот кластер в безбрежном море семейной тематики, который убедительно показывает, что семейные драмы становятся индикатором социальных изменений. Во многом это связано с тем, что истоки значительной части проблем семьи обусловлены процессами глобальной политической, экономической и социальной трансформации российского общества, преобразовавшими привычный семейный ландшафт. Как он выглядит в настоящее время? Сегодня в России 40 млн семей и 50 млн домохозяйств. Это супружеские пары с детьми (52 %), супружеские пары без детей (13 %), неполные семьи с детьми (13 %), семьи с детьми и родителями (1,2 %), домохозяйства одиночек (20 %)39. Основные тенденции в жизни семьи – уменьшение ее размера, снижение среднего числа детей в семье, рост незарегистрированных семей и рождений детей вне брака, увеличение числа разводов. В послевоенное время примерно четверть детей рождалась вне брака – это было объяснимо в разоренной войной стране, потерявшей огромное количество молодых мужчин. Затем количество внебрачных детей снижается до 10–11 %, но в период реформ резко увеличивается. Треть детей сейчас рождается вне брака (в отдельных районах – и того больше), причем половина признаются своими отцами40.