Полная версия

Полная версияПолная версия:

Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, общество

В кластере информационных агентств за 5 лет наблюдается количественная стабилизация благотворительной тематики. Возможно, 18 % – это и есть та часть объема контента, которая должна отводиться ИА данному тематическому сегменту. Однако надо учитывать, что эти 18 % включают в себя также информацию о деятельности зарубежных благотворительных фондов, причем именно ИА, в сравнении с другими типами СМИ, чаще всего и пишут о зарубежных фондах. При этом нельзя не отметить, что функции оперативного информирования о благотворительной деятельности во многом переходят к Интернету.

Не изменилась с 2008 г. в общем объеме журналистских текстов и 5-процентная доля репортажей о благотворительных фондах на ТВ и радио. То есть за последние несколько лет тема благотворительности так и не стала постоянной для эфирных СМИ – несмотря на то, что телеканалы все-таки развивают собственную активность в этом направлении. Руководители каналов объясняют слабую динамику «нерентабельностью» темы, полагая, что передачи, посвященные благотворительности, если они не касаются каких-то скандальных историй, сильно сужают аудиторию канала, что противоречит самой идее менеджмента СМИ. Однако успешный опыт тех единичных специализированных программ, которые сегодня существуют в эфире («В круге Света» на радио «Эхо Москвы», «Азбука благотворительности» на МРК «Мир», «Адреса милосердия» на радио «Маяк») свидетельствуют об обратном. Аудитории каналов тема интересна, последующее обсуждение затрагиваемых в программах вопросов на сайтах каналов и в блогах выходит живым и глубоким. По-видимому, главными препятствиями на пути завоевания эфира благотворительной тематикой является слабая заинтересованность журналистов в этой тематике, что показывает и вытекающая из этого скудость форматов. Когда Первый канал силами своих ведущих-«звезд» проводит благотворительный аукцион в пользу больных детей или пострадавших от стихийных бедствий, это собирает рекордные аудитории. Но если в формате новостей на том же канале появляется «говорящая голова», представляющая один из благотворительных фондов, большой интерес у зрителей вряд ли возникнет. Между полюсами – пространство для поиска эффективных форматов.

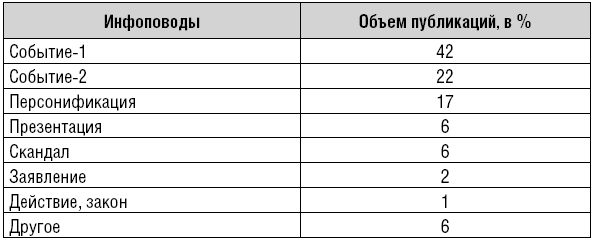

Информационные поводы – важнейшая категория анализа. Они наглядно демонстрируют, какие конкретно элементы в деятельности благотворительных фондов в наибольшей степени являются «новостями, достойными внимания» аудитории – по мнению журналистов и медиаменеджеров; насколько конкурентоспособны эти элементы в сравнении с новостями других сфер. Крайне важна такая информация и для самих фондов: способны ли они создавать сильные инфоповоды? Нуждаются ли они в переосмыслении своих связей с общественностью? Наконец, насколько тактика пресс-служб фондов требует коррекции?

Если благотворительные фонды становятся объектами публикаций, то в 64 % случаев это связано с разного рода мероприятиями: 42 % их инициируются самими фондами (благотворительные акции, конференции, презентации, запуск новых программ и конкурсов и пр.), 22 % – группами, в которых фонд выступал в качестве участника. На третьем месте по популярности среди информационных поводов (17 %) – сопричастность деятельности фонда какого-либо известного лица (актера, телеведущего, политика, бизнесмена, спортсмена и др.). На все иные информационные поводы (законодательное регулирование благотворительной деятельности и заявления официальных лиц, скандалы, появление новых фондов и др.) приходится менее 20 %.

Таблица 2

С одной стороны, событийность как информационный повод говорит о том, что благотворительные фонды становятся полноценными ньюсмейкерами для медиа. Но если разобраться, каким именно событиям СМИ уделяли больше всего внимания, то выяснится, что информация о деятельности фондов становилась достоянием общества почти исключительно в связи с мероприятиями и акциями, организованными известными фондами (такими, как «Подари жизнь», «Линия жизни», Фонд помощи хосписам «Вера»), а также в связи с участием в них известных лиц. Именно фактор известности действующих лиц (как самих «раскрученных» фондов, так и стоящих за ними персон) определяет меру внимания СМИ к феномену институциональной благотворительности. При этом высоким процентом инфоповодов, связанных с событиями, инициированными фондами, в группе газет (52,9 %) и ИА (47,8 %) мы обязаны, прежде всего, особому отношению к данной проблематике газеты «КоммерсантЪ» и Агентства социальной информации (АСИ), которые тщательно мониторят сферу деятельности фондов и фактически создают летопись событий.

В целом же все выявленные инфоповоды, как правило, носят событийный характер и ведут к освещению внешней, «явленческой» стороны деятельности фондов. Вся «толща» информации, накопленная фондами в процессе их деятельности и нуждающаяся в публичном обсуждении, при таком подходе остается в информационной тени. Новому фонду пробиться в публичную сферу нелегко. Малая доля текстов вызвана решениями, заявлениями, действиями структур, внешних по отношению к фондам, – ввиду реального отсутствия таких инфоповодов. Для сравнения: не остались вне поля зрения российских СМИ действия зарубежных благотворительных фондов. Например, из 72 сообщений ИТАР-ТАСС о фондах 65 посвящено иностранным фондам. Очевидно, что при этом использовались вторичные источники информации – однако инфоповоды оказались настолько сильными, что сообщения о них достигли российской аудитории (особенно в текстах информационных агентств). Проведенный анализ свидетельствует о недостаточном интересе со стороны СМИ к активности благотворительных фондов в целом и невысокой конкурентоспособности данной проблемы в медиапространстве.

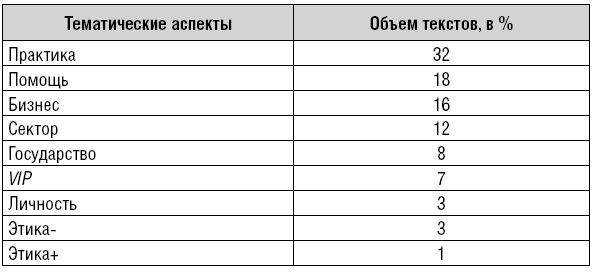

Анализ такой категории, как тематические аспекты, позволяет сопоставить реально существующие проблемы сектора и их отражение в СМИ, а также определить тематическую сбалансированность исследуемого массива. По тематике больше всего журналистских текстов во всех СМИ за исследуемый период было посвящено практике функционирования благотворительных фондов (кому помогают, куда обратиться, кому жертвовать и пр.), включая «назывные» тексты – те, где фонды только называются. Во вторую очередь писали на тему необходимости предоставления срочной помощи нуждающимся. На третьем месте – освещение участия компаний в благотворительности (16 %). Гораздо меньше было выявлено текстов, посвященных внешним условиям деятельности, связанным с действиями государства, государственной политикой, взаимоотношениями благотворительных организаций и госструктур (8 %) и благотворительной деятельностью WP-персон (7 %).

Крайне скудно представлены тексты, посвященные мотивам участия в благотворительности конкретной личности. Можно сказать, что на страницах анализируемых изданий почти не уделяется внимания вопросам прозрачности, открытости благотворительных организаций (всего 1 %).

Таблица 3

Закономерности, выделенные при анализе информационных поводов, подтверждаются данными о тесно связанных с ними тематических аспектах. Как видно из анализа, в информационное поле попадает, как правило, верхний, очевидный слой деятельности фондов – проводимые ими мероприятия и акции с целью привлечь внимание к той или иной проблеме, практика деятельности фондов, призывы о помощи. Однако если сильных информационных поводов (подобных тем, которые создают зарубежные фонды – а это в основном результаты деятельности) в практике недостаточно, остается предполагать, что отечественные фонды больше работают над привлечением внимания к проблемам, чем над их решением – поэтому они и не могут делиться сообщениями о достигнутых результатах. С одной стороны, это свидетельствует о невысоком уровне развития институциональной благотворительности в стране, с другой – создает основания для серьезного внимания к таким тематическим аспектам, как условия деятельности фондов, поддержка государства, факторы участия личности и социальных групп в благотворительности, морально-этические аспекты деятельности и т. д. Исследование показывает, что доля таких аспектов в тематике благотворительности невелика, а ведь именно с ними связаны серьезные социальные проблемы сектора. Отсюда поверхностность выступлений, тематическое однообразие и тематический дисбаланс. Серьезной глубокой аналитики, позволяющей определить точки роста, выявить ресурсы эффективности, подсказать обществу и государству пути решения проблем сектора, в СМИ крайне мало, несмотря на большую потребность в ней. Фактически информационно фонды «варятся в собственном соку»: названные проблемы хорошо известны и активно обсуждаются в самом секторе (конференции, круглые столы, семинары и т. д.) – но и только. Складывается ситуация, в которой реальные проблемы известны, однако не достигают публичной сферы и не обсуждаются обществом, не инициируют процессы мобилизации его на их решение, предопределяя тем самым для него роль пассивного участника.

В то же время нельзя не признать, что публикаций о деятельности фондов стало больше, и при всей своей односторонности действия фондов все же становятся известны аудитории, постепенно формируя филантропическое сознание и культуру действия. Но факт в том, что с использованием других информационных стратегий этот процесс мог бы быть более эффективным.

Несбалансированность, выявленная в анализе первых двух категорий, еще резче предстает при рассмотрении жанровой палитры. Обнаружен ряд закономерностей. Во всех видах СМИ преобладают тексты информационных жанров (около 95 % от общего объема), что свидетельствует о том, что тема благотворительности присутствует в медийном пространстве исключительно на фактографическом уровне, отражая событийную составляющую, текущую практику фондов.

Таблица 4

Глубинная, проблемная сторона деятельности фондов нуждается в иных подходах, в использовании других жанровых моделей. Однако СМИ тяготеют к жанровым моделям, которые считаются наиболее востребованными массовой аудиторией: новости, расширенная информация, интервью. Лишь возмутительная история с фондом «Федерация» вызвала ряд журналистских расследований. Чрезвычайно мало глубоких проблемно-аналитических статей. Просматривается интересная тенденция: в федеральных СМИ на статьи приходится 1,2 %, в то же время в региональных изданиях процент статей достаточно высок и составляет 18,2 %.

В ряде СМИ, где тема благотворительности постоянно присутствует в повестке дня («КоммерсантЪ», «Новая газета», «Эхо Москвы»), успешно практикуется отработанная модель текста, призывающего оказать срочную адресную помощь конкретному нуждающемуся (чаще всего – больным детям). Как правило, подобные тексты, кроме справочной информации, включают небольшую зарисовку, имеющую целью создать портрет ребенка, наделенный живыми человеческими чертами, и тем самым усилить психологическое воздействие на читателя, побуждая его к сочувствию и соучастию. Во всяком случае, в них представлена попытка выйти за пределы традиционного освещения и привнести в раскрытие темы личностные, эмоционально окрашенные элементы, что на фоне практически тотального информирования можно приветствовать.

Представляется важной и поучительной практика «Коммерсанта», который периодически предоставляет читателям отчеты о благотворительной деятельности, в том числе с полным списком лиц, оказавших помощь конкретному больному ребенку. Подобная информация иллюстрирует масштабы благотворительности в обществе, а также является фактом общественного признания значимости подобной деятельности. Этот жанр – хроника пожертвований – был широко представлен в прессе досоветского периода, однако в современной практике не получил массового распространения, что не может оцениваться положительно.

Информационный жанр диктует и определенную стилистику – достаточно сухой, лишенный эмоциональности язык, краткость в изложении фактов. Журналисты «привыкают» говорить о благотворительности и благотворительных организациях именно в этом ключе. «У нас в журналистике пока нет языка, на котором можно это анализировать, – признается Виталий Лейбин. – Язык политологии федеральная журналистика взяла из западной прессы, экономики – из экономической науки, а работать с темой благотворительности учатся в третью очередь, и, похоже, пресса еще не очень научилась»24.

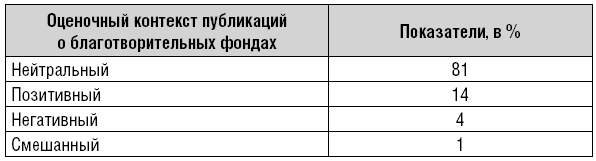

Преобладающий оценочный контекст публикаций о благотворительных фондах – нейтральный (81 %), в 16 % текстов – позитивный или смешанный и лишь в 4 % текстов – негативный, что ожидаемо и объяснимо: информационные тексты изначально ориентированы на авторский нейтралитет. Задача большинства текстов – констатировать тот или иной факт без уточнения, положительный фон у новости или отрицательный. Здесь необходимо отметить, что часто это нейтрально-позитивный контекст, так как речь идет о фактах, несущих заведомо положительный заряд. Прямо позитивная авторская оценка не высказывается – таковы законы информационных жанров, ситуация говорит сама за себя. Так что можно сделать заключение о преобладании позитивной информации в текстах. Негативный контекст содержался в тех материалах, которые рассказывали о скандалах, связанных с недобросовестностью благотворительных организаций, и неэффективностью их работы. К сожалению, лишь немногие СМИ сделали попытку переступить «порог очевидности» и рассмотреть проблематику в более сложном, проблемном контексте, с выявлением позиций сторон, не игнорируя противоречивые, спорные моменты в деятельности фондов.

Несмотря на ожидаемость нейтралитета в авторских оценках, исходящую из большой доли информационных жанровых моделей, следует обратить внимание и на его негативные последствия: преобладание нейтралитета, когда речь идет о большом массиве текстов, означает не только взвешенную авторскую позицию и «правильное» изложение информации, но и определенную отстраненность СМИ от объекта освещения, неоправданный в данной ситуации объективизм, отсутствие оснований для эмоциональной вовлеченности аудитории. Такую же реакцию может вызвать и вал публикаций, чрезмерно эксплуатирующий эмоции, – следовательно, для реализации целевых задач требуется жанровая сбалансированность, использование технологических возможностей различных медиаплатформ, их умелое сочетание. Подобная ситуация в исследуемом массиве отмечена не была. Эмоциональная отчужденность, характерная для массива текстов в целом, свидетельствует о том, что проблематика благотворительности в конкурентном поле социальных проблем имеет недостаточно сильные позиции.

Таблица 5

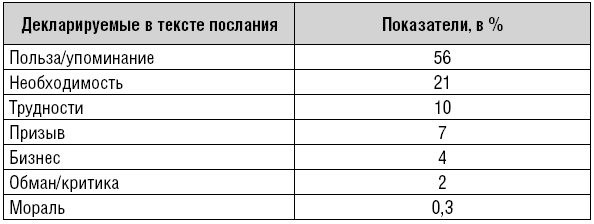

Анализ ключевых посланий – идей – сопряжен с рядом трудностей, связанных с тем, что послания далеко не всегда открыто декларируются в тексте. Особенно характерно это для текстов информационных. Идеи «прочитываются», как правило, из целостного восприятия текста. Анализ ключевых посланий показал, что в исследуемых текстах наиболее часто проявляется идея «Пользы» (56 % от общего числа текстов). Таким образом, данные тексты содержат в себе идею, ключевую мысль о несомненной пользе благотворительности обществу и сообщают об уже оказанной помощи или о том, что для помощи планируется предпринять в ближайшее время. В большинстве случаев идея пользы не развивается (что обусловлено жанром текста – информационная заметка) и определяется предъявлением в тексте самого уже свершившегося факта помощи нуждающимся теми или иными благотворительными фондами или сообщением о благотворительных акциях. (Поэтому категорию «Польза» мы сочли нужным уточнить, приняв формулировку «Польза/упомина-ние».)

На втором месте по частоте выявленных в текстах ключевых посланий находится ключевое послание «Необходимость» (21 % от общего числа текстов). В этих материалах проводится идея о важности развития благотворительной деятельности как показателя нормальной жизни общества, о необходимости благотворительности для общества. Другими словами, помощь нуждающемуся нужна не только ему самому, но и обществу в целом. Эта идея иного, более высокого порядка, и ее присутствие в достаточно большой доле материала может приветствоваться.

Следует также отметить такие ключевые послания, как «Трудности» (10 %) и «Призыв» (7 %). В текстах, посвященных трудностям в деятельности фондов, прослеживается мысль о необходимости взаимодействия государства и фондов, поддержки их не только со стороны государства, но и бизнеса, и общества в целом. Эта существенная для фондов проблема адекватного отражения ни в одной из категорий анализа, включая послания, не нашла. Правда, часть материалов с просьбой о помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации (тяжелая болезнь, помощь детям), публикуется с указанием конкретных адресов/счетов, куда можно отправить необходимые вещи/средства.

Подчеркнем, что в изученном массиве крайне мала доля текстов, где присутствует такая категория, как «Мораль» (0,3 %), предполагающая ключевое послание о готовности и желании людей заниматься благотворительностью, о том, что каждый человек может участвовать в благотворительности, а размер помощи не имеет значения. Разумеется, на эту идею косвенно работают все остальные, однако все-таки нужно отметить, что пока авторы текстов не выделяют в качестве информационного приоритета необходимость обращаться к отдельной личности потенциального участника благотворительной деятельности. Морально-этическая, психологическая составляющая содержания темы остается в тени.

Таблица 6

Выводы. Подводя итог, можно отметить, что тематика институциональной благотворительности как сектора социальной сферы общественной жизни присутствует в информационной повестке дня, аудитория СМИ имеет представление о том, что и как делают благотворительные фонды. Более или менее заметные события в жизни сектора становятся известны обществу, информация эта достигает «верхов»: из сообщений СМИ общество узнает о том, что руководство страны осведомлено о самых острых проблемах. Известны названия фондов и имена людей, связавших себя с благотворительностью. Общество привыкло к публикациям с просьбой о помощи и не оставляет их без внимания. Позитивно оценивается благотворительность как таковая, но не столь однозначно отношение к благотворительным фондам. Такие выводы позволяет сделать анализ рассмотренного нами массива текстов СМИ.

Большой объем данных (501 текст по 5 категориям, содержащим по 5-10 позиций/ключей – речь, таким образом, идет о тысячах значений) позволяет говорить об эмпирической модели явления в СМИ – медиаобразе институциональной благотворительности. Следует подчеркнуть, что выявленный медиаобраз отличается относительной целостностью и непротиворечивостью: каждая из категорий так или иначе находит продолжение и подтверждение в другой. Так, преобладание событийных инфоповодов (связанных с мероприятиями, проводимыми фондами с целью привлечения внимания к той или иной проблеме) связано с концентрацией внимания на текущей, повседневной стороне жизни фондов, констатацией фактов в нейтральном оценочном ключе, абсолютном преобладании информационных жанровых моделей, подчеркивании полезности конкретных действий как основного идейного послания. Такая информационная модель явления свидетельствует о том, что проблематика институциональной благотворительности продолжает утверждать себя в медиапространстве, «набирать вес», укрепляться в общественном сознании. Темы приумножаются количественно, но пока не показывают кардинальных качественных изменений в жизни сектора, не свидетельствует о движении вглубь к разрешению его гуманитарных проблем. В таком развитии есть своя внутренняя логика, она соответствует определенной фазе жизненного цикла проблемы.

Но в то же время для медиаобраза благотворительности характерны и такие черты, как общая содержательная неполнота, выражающаяся в тематической односторонности, однообразии информационных поводов, чрезмерной объективации (эмоциональной сухости) информации, жанровой несбалансированности, неразвитости ключевых посланий. Эти характеристики можно рассматривать как трудности роста. Крайне важно не консервировать их.

Подчеркнем: в данном случае исследовались все основные группы СМИ, представленные на медиарынке, – газеты и журналы, эфирные СМИ, региональные издания и новые медиа. Необходимо обратить внимание на различия между группами СМИ, прежде всего резкое несовпадение частотных характеристик: одни источники публикуют более 10 материалов в год, другие – один или вообще к теме не обращаются. Лидирующие позиции принадлежат газетам и интернет-СМИ: каждая по-своему, эти группы пытаются позиционировать себя «внутри темы». Газеты больше, чем другие СМИ, обращаются к аналитике; интернет-СМИ добиваются успехов в социально-организаторской и проектной деятельности. Группы-аутсайдеры темы – телевидение (негативный, но ожидаемый результат) и журналы (досадная неожиданность). Факт не следует оставлять без внимания, так как аутсайдеры обслуживают фланги и одновременно важнейшие группы аудитории СМИ: массовую аудиторию и экспертное сообщество («думающую» аудиторию). Завоевывать эти сообщества совершенно необходимо, но, по-видимому, подходы к ним еще не найдены. Промежуточное положение занимают региональные СМИ и радиостанции: содержательно проблематика здесь сбалансирована, но объем тематики явно мал. Исключение в общей массе составляют АСИ и газета «КоммерсантЪ» (частотность соответственно 23 и 7–8). Присутствуют различия и внутри групп – достаточно сравнить, например, ИТАР-ТАСС и АСИ, «КоммерсантЪ» и «Комсомольскую правду». Это означает, что на общем фоне выделяются некоторые отдельные СМИ, которые значительно продвинулись в освоении темы и могут делиться опытом и технологиями в рамках корпоративного профессионального общения.

Таким образом, исходя из концепций публичных арен и конкурентной борьбы социальных проблем за попадание в информационное пространство, а также из представления о жизненном цикле социальной проблемы, можно констатировать, что обращение СМИ к теме институциональной благотворительности и качественное ее освещение могло бы стать одним из решающих факторов в развитии благотворительной деятельности в нашей стране. Приходится констатировать, что ключевая проблема на пути преодоления недоверия к благотворительным фондам – повышение информированности граждан об их деятельности – пока не решена.

3.2.2 Проект «Гендер»25

Еще один интересный аспект исследуемой проблематики – гуманитарный профиль политических процессов, участие в них широких демократических слоев. В период избирательных кампаний создаются наиболее благоприятные возможности для осознания гражданами своих интересов и включения в программы политических партий26. В это время резко расширяется поток информации, активизируется политикообразовательная работа и, что важно, концентрируется внимание людей на актуальных проблемах и путях их решения. Присутствие в политической повестке определяет реальную значимость той или иной проблематики, в том числе и гуманитарной. Среди прочих социально значимых вопросов в поле зрения общества выдвигаются вопросы гендерного равноправия, отражающего уровень развития демократии и гражданское сознание общества27.

Проблема исследования. Российская политика по-прежнему не имеет женского лица – об этом свидетельствуют рейтинги, опросы, публичные высказывания. В мировой политике другая тенденция: представительство женщин во власти неуклонно растет. В главном мировом гуманитарном рейтинге – Докладе о человеческом развитии (HDI/ИЧР)28 – одним из шести показателей уровня развития страны, наряду с величиной подушевого дохода, состоянием образования, здравоохранения и др., заявлен «индекс гендерного неравенства (англ. The Gender Inequality Index – ГИИ)», включающий такие компоненты, как «репродуктивное здоровье», «положение на рынке труда» и «права и возможности» (соотношение представительства в парламенте женщин и мужчин). В России женщины много и напряженно работают, но по женским «правам и возможностям» сильно отстают – ПРООН дает цифру 11,5 %, что намного меньше, чем показатели соседей по рейтингу (Мексика, Беларусь, Гренада, Коста-Рика, Тринидад и Тобаго)29.

Традиция участия российских (а ранее – советских) женщин в общественной жизни совершенно уникальна. Наши соотечественницы вовлечены в общественное производство давно; участь домохозяек, стремящихся выйти из дому, нынешнему, а также и предшествовавшим поколениям женщин, практически неведома. В то время, когда только один из пяти американцев одобрял работающую замужнюю женщину (1938); когда две трети американцев по-прежнему считали идеальной семьей такую, в которой мать сидит дома и заботится о детях (1990 г.), хотя и не осуждали работающих женщин; когда 57 % первокурсников (1967 г.), а позже 25 % (1994 г.), считали необходимым ограничить занятия замужней женщины домом и семьей30, – советские женщины уже составляли половину и более всех трудовых ресурсов страны. Бытовой аскетизм развил у «работающей матери» недюжинные способности к решению возникающих задач и укрепил социально-политический потенциал россиянок. Однако этот потенциал долгое время не использовался: женщина в России не была домохозяйкой, но и чувствовать себя свободно развивающейся личностью, принимающей решения не только на бытовом уровне, не могла. Традиционная культура отношений охотно использовала потенциал женщины и так же охотно ограничивала их общественный рост и статус: формально некоторое число женщин украшало президиумы, но это не было показателем самостоятельной линии их поведения и знаком каких-либо процессов демократизации. В постсоветское время такая ориентация в политике сохранилась, актуальна она и в настоящее время.