Полная версия

Полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

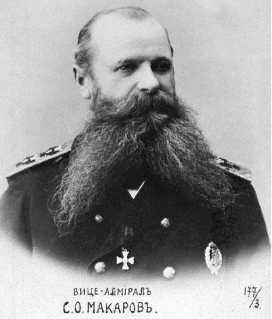

Ил. 38. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1848–1904)

Выдающийся ученый-теоретик и бесстрашный воин, неутомимый защитник интересов России вице-адмирал С. О. Макаров оставил нам огромное наследие своих трудов, которые до сих пор не изучены. Он стяжал глубокое уважение даже у врагов, показателем чего являются строки, написанные в 1904 г. в его честь японским поэтом Исикавой Такубоку:

«Утихни, ураган! Прибой, не грохочи,Кидаясь в бешенстве на берег дикий.Вы, демоны, ревущие в ночи,Хотя на миг прервите ваши крики.Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,Не наносите яростных ударов,Замрите со склоненной головойПри звуках имени его: Макаров.Его я славлю в час вражды слепойСквозь грозный рев потопа и пожаров.В морской пучине, там, где вал кипит,Защитник Порт-Артура ныне спит» [58].Военный гений и подвиг вице-адмирала С. О. Макарова оказались не подвластными политическим перипетиям времени: первый корабль – броненосный крейсер «Адмирал Макаров» – входил в состав Северного Балтийского флота дореволюционной и послереволюционной России (1906–1922 гг.); второй – легкий крейсер, названный в 1933 г. при строительстве «Нюрнберг», после окончания Второй мировой войны был передан ВМФ СССР и, переименованный в «Адмирал Макаров» (с 1945 г.), служил верой и правдой до 1959 г.; третий, с тем же именем (большой противолодочный корабль), с 1972 г. плавал в составе Северного флота СССР (списан и разобран в 1992 г.). 2 сентября 2015 г. спущен на воду уже четвертый корабль – фрегат «Адмирал Макаров», который был построен для ВМФ новой России на верфях Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в г. Калининграде.

Ил. 39. Броненосный крейсер I ранга «Рюрик»

1 августа 1904 г. в Корейском проливе произошло сражение между крейсером «Рюрик» и отрядом японских кораблей. Крейсер получил значительные повреждения и, во избежание захвата, был затоплен командой. Геройски проявил себя во время сражения иеромонах Якутского Спасского монастыря Алексий (Оконешников). Во время боя пастырь причащал раненых, затем стал помогать перевязывать их. Когда возник пожар, отец Алексий принял участие в его тушении. Во время погружения корабля в воду пастырь напутствовал тех, кто не мог покинуть судно. «Корабль постепенно погружался, – писал священник, – я исповедовал людей группами, перебегая от одной к другой. Ужасные картины: кто без рук, без ног, без челюстей, окровавленные, разбитые; живой за секунду внезапно разорван на мелкие куски неприятельским снарядом. Меня всего обрызгало кровью и частями человеческого тела <…> Умирающие принимали покаяние. Многие силились что-то сказать, но вместо слов получались какие-то конвульсионные движения» [54, с. 137].

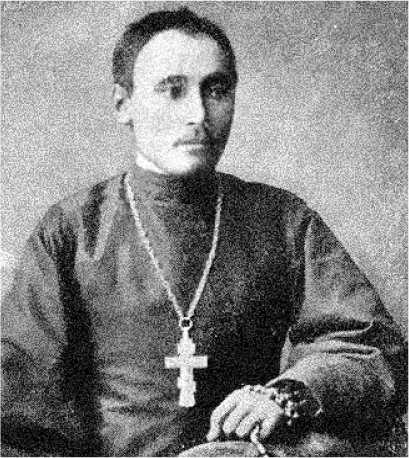

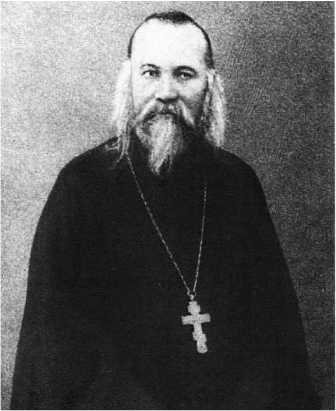

Ил. 40. Иеромонах крейсера «Рюрик» Алексий (Оконешников)

«Не знаю, как я оказался в воде, – продолжает свой рассказ о. Алексий. – “Рюрик” все глубже и глубже садится в воду, нос поднимается в воздух, блеснул мокрый киль, и не стало нашего чудесного корабля, нашего дедушки, как мы все его называли. (После пятичасового боя с 14 японскими кораблями «Рюрик» с поднятым Андреевским флагом и взвившимся сигналом «Погибаю, но не сдаюсь!» скрылся под водой. – О. Ф.)

Странное чувство охватило меня, и я заплакал, как ребенок. Но, сделав усилие над собой, я крикнул “ура”. И десять раз подряд, пока окончательно не скрылись сломанные мачты и вместе с ними не исчезли стенговые флаги, плававшие в воде люди кричали “ура” в честь “Рюрика”».

Перед величием зрелища адмирал Камимура забыл об утаенной мести и приказал всем своим кораблям спасать остатки команды. «Для меня было честью сражаться с таким противником, как “Рюрик”», – сказал японский адмирал, пожимая руку каждому спасенному русскому герою [113].

Вместе в остатками экипажа иеромонах Алексий попал в плен. Решением японского командования священник был отпущен. Ему удалось вывезти донесение о гибели корабля и корабельное знамя. За свой подвиг он был награжден золотым наперсным крестом на георгиевской ленте.

Интересно, что героическая история крейсера «Рюрик» побудила восхищенных современников к сохранению памяти о «дедушке», – в 1906 г. на воду был спущен новый броненосный крейсер, получивший имя «Рюрик II». Увы, свержение монархии и смена политического режима в России привели к тому, что в 1923 г. этот корабль был разобран на металл.

Случалось, что захваченный азартом боя полковой священник, вспомнив бурсацкую молодость, подбирал рукава рясы и, скосив рот не божественным призывом, а солдатским «Ура!», бросался вместе с полком в рукопашную. Конечно, такие поступки официально не приветствовались, но после боя командир, смахнув с седого уса слезу умиления, обнимал батюшку за плечи и говорил: «Ну, батюшка, ты и даешь! Буду к ордену представлять». И такие случаи были явно нередки. По неполным данным, в годы Первой мировой войны военные священники были удостоены: 14 орденов Св. Георгия 4-й степени, 85 орденов Св. Владимира 3-й степени с мечами, 203 орденов Св. Владимира 4-й степени с мечами, 304 орденов Св. Анны 2-й степени с мечами и 239 орденов Св. Анны 3-й степени с мечами, а также 227 золотых наперсных крестов на георгиевской ленте [84].

Во время Первой мировой войны среди духовенства было много желающих добровольцами служить в армии с оружием в руках, поэтому в 1915 г. Св. Синодом было утверждено определение, категорически запрещавшее священникам идти в армию не на духовные должности [50, с. 65].

К. Г. Капков приводит следующую классификацию подвигов духовенства на войне, которые становились причиной присуждения совершившим их государственных наград:

1. Подвиг священника, который в решительные минуты боя с крестом в поднятой руке воодушевлял солдат продолжать сражение. Как правило, такое происходило в случаях гибели или ранения офицеров полка. По словам К. Г. Капкова, известны сотни таких случаев.

Ил. 41. Иеромонах Евтихий (Тулупов) с воинами 289-го Коротоякского полка

Такой подвиг во время Первой мировой войны был совершен, например, священником 318-го пехотного Черноярского полка Александром Тарноуцким (был убит) и старцем иеромонахом Богородицко-Площанской пустыни Брянского уезда, служившим в 189-м пехотном Коротоякском полку Евтихием (Тулуповым) (был убит). Священник 9-го драгунского Казанского полка Василий Шпичек на нестроевой лошади с криком: «За мной, ребята!» первый повел полк в атаку [50, с. 99].

2. Усердное исполнение своих непосредственных обязанностей в особых военных условиях: напутствие и причащение раненых воинов, благословение на бой – все это производилось священнослужителем с риском для собственной жизни. Иногда, причащая раненых на поле боя, священник бывал сам тяжело ранен. Часто священнослужители совершали богослужения под огнем противника.

Это находится в полном согласии с правилами совершения богослужения. Согласно церковному уставу, священнику после совершения Великого входа на литургии нельзя прерывать службу даже для напутствия или крещения умирающего поблизости человека. При нападении врагов священник должен сначала потребить освященные или неосвященные Святые Дары и только после это выйти из храма. Если во время литургии кто-то, уничтожая святую православную веру, захочет убить служащего иерея, иерей не должен прерывать богослужения, но продолжать его совершать, даже если его будут в это время убивать. Если убит будет, тогда к мученикам причтен будет. Другие службы священник может прерывать по необходимости [50, с. 99. Ссылка на: Учительное известие // Служебник. М., 1991. С. 521, 522, 529, 530].

Примеры таких подвигов в истории предреволюционной России имелись в изобилии. Особенно много их было во время Первой мировой войны. Так, священник 115-й бригады государственного ополчения Николай Дебольский не прерывал службы, когда прямо во время Великого входа внезапно появившийся вражеский аэроплан сбросил несколько бомб рядом с молящимися.

Священник 15-го драгунского Переяславского полка Сергий Лазуревский с немногими добровольно оставшимися воинами не оставил службы всенощного бдения под шрапнельным огнем до тех пор, пока не был контужен. Были и другие подобные подвиги [50, с. 99].

Особенно, на наш взгляд, поучительным и назидательным является то, что продолжение богослужения, согласно церковному уставу, в условиях боя, вопреки земной человеческой логике, оказывалось оправданным. Благодать Божия явно сопутствовала молящимся. Доказательством данного тезиса являются многочисленные случаи, указывающие на явное присутствие сверхъестественной защиты во время богослужений. Иначе подобные феномены по-другому трудно объяснить. Так, в 1915 г. на Галицком фронте, когда иеромонах 311-го пехотного Кременецкого полка Митрофан совершал литургию, снаряд попал в церковь, пробил крышу и потолок алтаря, а потом упал около престола с правой стороны. О. Митрофан перекрестил бомбу и продолжил службу. Снаряд не разорвался, а молящиеся, видя спокойствие священника, остались на своих местах. По окончании литургии снаряд вынесли из храма [107, с. 105].

В 1915 г. при селе Мальнов священник 237-го пехотного Грайворонского полка Иоаким Лещинский в полутора верстах от боя совершал молебен о даровании победы. В это время «снаряд ударил в крыло паперти и, отхлынув чудом Божиим, сразу в углу в пяти шагах разорвался. Сила взрыва была очень велика, ибо угол большого храма был оторван силой взрыва, около водосточного камня образовалась глубокая яма, а камень сброшен в сторону на несколько шагов и разорвался в куски. Много побитых стекол в храме. Одна пуля угодила в сторону ризницы». Батюшка продолжал службу. Среди трехсот человек молящихся не было ни убитых, ни раненых, только один человек оказался контужен [50, с. 100. Ссылка на: Вестник военного и морского духовенства. 1915. № 11/12, 15/16].

Священник 6-го Финляндского стрелкового полка Андрей Богословский, стоя на возвышении, благословлял каждого подходившего к нему воина. Когда началась стрельба, он остался стоять на прежнем месте. Грудь его защитила дароносица, висевшая на шее, дав пуле, летевшей в сердце, боковое направление [50, с. 100. Ссылка на: Вестник военного и морского духовенства. 1915. № 15/16].

3. Совершение духовенством подвигов, присущих всем армейским чинам: исправление телефонной линии, убеждение противника добровольно сдаться, подвоз боеприпасов в условиях постоянного обстрела со стороны противника, предоставление своего места в шлюпке военному человеку ценой собственной жизни при затоплении корабля и т. д. [49, с. 144–146].

Первый полученный во время Мировой войны наперсный крест на георгиевской ленте был вручен священнику 29-го пехотного Черниговского полка Иоанну Соколову за спасение полкового знамени. Крест ему вручил лично Николай II, о чем сохранилась запись в дневнике императора. Сейчас это знамя хранится в Государственном историческом музее Москвы [50, с. 100–101].

Иерей 42-й артиллерийской бригады Виктор Кашубский, когда была прервана телефонная связь, добровольцем пошел искать разрыв. Телефонист, ободренный его примером, пошел за священником и исправил линию. В 1914 г. иерей 159-го пехотного Гурийского полка Николай Дубняков, когда был убит начальник обоза, взял командование на себя и довел обоз до места назначения.

Ил. 42. Протоиерей Парфений Михайлович Холодный

Священник 58-го пехотного Прагского полка Парфений Холодный в 1914 г. вместе с тремя другими чинами, случайно столкнувшись с австрийцами, вышел с иконой «Спас Нерукотворный» вперед и, проявив выдержку, уговорил сдаться 23 солдат и двух офицеров противника, приведя их в плен [50, с. 101. Ссылка на: Церковные ведомости. 1914. № 45].

Получивший орден Св. Георгия 4-й степени священник 5-го Финляндского полка Михаил Семёнов, который, помимо самоотверженного исполнения пастырских обязанностей, в 1914 г. добровольцем вызвался провезти недостающие патроны на передовую по открытому месту, непрерывно обстреливаемому тяжелой артиллерией. Он увлек за собой несколько нижних чинов и благополучно провез три двуколки, чем обеспечил общий успех операции. Месяц спустя, когда командир полка вместе с другими офицерами и отцом Михаилом вошли в помещение, предназначенное для них, там оказалась неразорвавшаяся бомба. О. Михаил взял ее на руки, вынес из помещения и утопил в протекавшей мимо реке [50, с. 101. Ссылка на: Вестник военного и морского духовенства. 1915. № 1].

Ил. 43. Иеромонах Антоний (Смирнов)

Иеромонах Антоний (Смирнов) Бугульминского Александро-Невского монастыря, служивший на минном заградителе Черноморского флота «Прут» (бывший пароход Добровольного флота «Москва». – О. Ф.), когда судно было разбито и, не спуская флага, стало погружаться в воду, уступил свое место в шлюпке матросу. С тонущего корабля, надев облачение, он благословлял матросов. Иеромонах был награжден орденом Св. Георгия Победоносца 4-й ст. посмертно [50, с. 101. Ссылка на: Церковные ведомости. 1914. № 49]. Следует напомнить, что военные священники по иерархии приравнивались к офицерам (как правило, не ниже звания капитана). Поэтому батюшки, как в данном случае о. Антоний, заботились прежде всего о своих подчиненных – рядовых воинах, а потом уже, в последнюю очередь, думали о себе. Их жизнь, подвиги, а подчас и смерть являют собой пример подлинно рыцарского служения полкового и корабельного духовенства.

Этот далеко не полный список примеров самоотверженного служения представителей военного духовенства в условиях боевых действий можно было бы продолжить.

Среди неправославного и нехристианского военного духовенства также имелись герои, получившие награды за свои подвиги. Католические священники и протестантские пасторы, как и православные священнослужители, награждались возведением в определенный чин (должность), орденами, наперсными крестами (в том числе с украшениями из Кабинета Е. И. В.), золотыми и серебряными часами из Кабинета Е. И. В. Пасторы жаловались перстнями и табакерками из Кабинета Е.И.В.

Большинство неправославного христианского духовенства к началу Первой мировой войны не имело орденов. Наградами, заслуженными ими на войне, были: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и Св. Анны 3-й ст. с мечами. Примечательно, что эти награды в наградной лестнице стоят ниже орденов, полученных православным духовенством [49, с. 146–147].

Интересно, что в Первую мировую войну нередкими были случаи пожалования мусульманского военного духовенства орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и Св. Анны 3-й ст. с мечами. Иноверное и инославное духовенство получало награды за те же типы подвигов, что и православные священнослужители. Полковой мулла Черкесского конного полка Мишеост Набоков в январе 1917 г. дослужился до ордена Св. Анны 3-й ст. с мечами, 21 ноября 1915 г. орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом заслужил полковой мулла Ингушского полка Хаджи-Таубот Горбаков (несколько позже он умер от полученной в том бою контузии в голову осколком разорвавшегося артиллерийского снаряда. – О. Ф.). В 1917 г. орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами заслужили мулла армий Западного фронта Абдул-Хавизов Морсаид Шариф и ахун 12-й армии 482-го Жиздринского полка Кучумов Мирсаид [49, с. 147].

Ил. 44. Группа старообрядцев г. Сухиничи Калужской губернии со священником о. Алексеем Журавлёвым

Старообрядческие священники до 1913 г. не признавались государством в качестве духовных лиц, а до 1853 г. они не имели права на получение воинских наград. Однако в 1916 г. в армию и на флот был допущен старообрядческий священнослужитель Алексей Михайлович Журавлёв, состоявший при штабе армий Западного фронта. 4 августа 1916 г. он был награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами [50, с. 102]. Однако единоверцы резко осудили своего героя-священ-ника за принятие данной награды и, по одной версии, либо запретили его в служении, либо, по другой версии, лишили сана, что стало поводом к непониманию между ними и награжденным пастырем. Примечательно, что именно деятельность А. М. Журавлёва по окормлению старообрядческих солдат и моряков часто приводил в пример военному православному духовенству местоблюститель Московской архиепископии епископ Рязанский и Егорьевский Александр (Богатенко).

Сознавая необходимость духовного окормления воинов-старообрядцев, с самого начала Первой мировой войны по инициативе представителей Белокриницкой иерархии и с согласия Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича (Младшего), а также протопресвитера Г. И. Шавельского в армию секретно были направлены 4 старообрядческих священника: по одному на каждый фронт [49, с. 168].

Священники не только делили все тяготы войны со своими духовными чадами – простыми солдатами и матросами, они также духовно направляли их. Кроме того, они подчас просвещали солдат в таких вопросах, которые, казалось, должны были быть разъяснены им военным руководством. Так, Г. И. Шавельский выступал против «серьезного дефекта идеологии офицерства, которое не замечало стремления солдат беспрерывно проявлять храбрость, подвергая свою жизнь риску, без нужды и пользы, иногда погибая без толку, когда солдатским девизом было: умру за Царя и Родину» [34, л. 53 об.]. Даже в 1911 г., при посещении воинских частей в Либаве, на речь председателя морского суда полковника Юрковского, говорившего о высоком настроении гарнизона и закончившего ее словами: «Передайте Его Величеству, что мы все готовы сложить головы свои за Царя и Отечество», протопресвитер ответил речью, содержание которой сводилось к следующему: «Ваша готовность пожертвовать собою весьма почтенна и достойна того звания, которое вы носите. Но все же задача вашего бытия и вашей службы не умирать, а побеждать. Если вы все вернетесь невредимыми, но с победой, Царь и Родина радостно увенчает вас лаврами; если же все вы доблестно умрете, но не достигнете победы, Родина погрузится в сугубый траур. Итак, не погибайте, а побеждайте!» «Как сейчас помню, – продолжает Г. И. Шавельский, – эти простые слова буквально ошеломили всех. На лицах читалось недоумение, удивление: какую это ересь проповедует протопресвитер!» [34, л. 53 об.-54].

Точное количество потерь среди священников в войнах не известно. В Крымскую войну были убиты или тяжело ранены более 30 священнослужителей. Имена некоторых погибших в Севастополе не известны. В этом смысле показательно то, что даже к 50-летию обороны города Ведомство православного исповедания так и не смогло узнать имена всех павших священнослужителей, которые исполняли свои пастырские обязанности при обороне Севастополя.

Во время Русско-японской войны погибло 16 священнослужителей, было ранено и контужено не менее 10 человек. Из них продолжили служить по Военному ведомству и участвовали в Первой мировой войне не менее 7 человек.

Имеющаяся статистика по Первой мировой войне такая: к лету 1917 г. на войне пострадал 181 священнослужитель. Из них: убиты -26, умерли от ран и болезней – 54, ранены – 48, контужены – 47, отравлены газами – 5 человек. Общее число убитых и умерших от ран составляет 80 человек. Не менее 105 человек перебывало или продолжало томиться в плену. Множество священников, проведших всю войну на позициях с боевыми частями, превратились в инвалидов, малоспособных к труду [50, с. 67].

Кроме того, к 1917 г. в плену находились не менее 18 духовных лиц неправославных или нехристианских исповеданий, из которых было 2 раввина [49, с. 91].

Итак, мы видим, что священники на войне выполняли не только свои прямые пастырские обязанности по совершению необходимых обрядов. Будучи истинными врачами духовными, стараясь спасти человеческие души, они выполняли также еще и множество других функций: совершали подвиги во имя Христа, спасая тела своих духовных чад, просвещали солдат и матросов, наставляли их и старались всячески помочь им. Все это священники делали, конечно, не для приобретения земных наград, а во имя стяжания нетленных венцов небесных. Они следовали словам апостола Павла: «За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» [75, гл. 9, ст. 18–22].

§ 2. Пастырские труды последнего протопресвитера российской армии и флота Георгия Иоанновича Шавельского и его брошюра «Священник на войне»

Участник и герой Русско-японской войны Георгий Иоаннович Шавельский был назначен протопресвитером российской армии и флота 22 апреля 1911 г. в результате личного кадрового решения императора Николая II. Заняв этот пост, он достиг высшего звания, доступного для белого священника. По роду чинов протопресвитер приравнивался к архиепископу в духовном мире, к генерал-лейтенанту – в военном. Он мог иметь личные доклады у Государя. Положение его было более независимым, чем у всякого епархиального архиерея, а его влияние могло простираться на всю Россию. Честолюбец в таком назначении мог бы найти большое удовлетворение. Его же положение с властвованием и почетом совсем не прельщало. «Единственное, что в моем новом положении увлекало меня – это возможность широкой работы. Но за этой перспективой виделось много всякой горечи: расширение работы требовало нажима на военно-морское духовенство, а за ним всегда вызывает нарекания, обиды, обвинения и пр. Тут же всему этому в особенности надлежало случиться, ибо духовенство не было приучено к интенсивной и широкой работе. А так как недовольных моим назначением и без того было много, к ним принадлежали все обойденные претенденты и их сторонники, – то я не мог сомневаться, что меня поневоле тут же ожидает немало терний. Все же я, – можно сказать, с первого дня, – начал проводить решительно и отважно свой принцип: мы для дела, а не дело для нас. Пришлось несколько раз прибегнуть к самым крутым мерам, как, например, к расформированию целых принтов (Троицкого собора в Санкт-Петербурге и Кознинского в Коломне) и всего управления свечным заводом военного духовенства.

Обиженные и обойденные составили большой кадр моих противников, не стеснявшихся в средствах борьбы, по временам отравлявших мне существование. Первые три года управления своим ведомством я часто называл каторгой, которой я мог бы и не снести, если бы не встречал неизменной поддержки со стороны государя, в. кн. Николая Николаевича и военного министра. За эти три года Петербургское высшее общество, весь военный и морской мир, как и лучшая часть военно-морского духовенства, успели оценить мои стремления. Мне открылось поле для более спокойной работы. Но в это время разразилась война» [34, л. 18а].

Как человека, живо интересовавшегося всеми сторонами жизни, Г. И. Шавельского, происходившего из семьи сельского диакона, отличали острый ум и трезвомыслие, невольно подкупающие исследователя удивительно меткие замечания и здравые выводы, изложенные на страницах его заметок. В данном тезисе можно легко убедиться, лишь только ознакомившись с трудами этого человека. Его интересовали многие вопросы, казалось бы, не имевшие прямого отношения к его пастырской деятельности: начиная проблемой озеленения песчаных среднеазиатских степей и заканчивая острыми политико-государственными аспектами жизни предреволюционного и послереволюционного времени. Абсолютно непредвзятые, на наш взгляд, оценки даны им таким одиозным личностям его времени, как император Николай II, которого протопресвитер, несмотря на явную к нему симпатию, охарактеризовал как «слабого царя», императрица Александра Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Николай Николаевич Младший, Григорий Распутин и т. д. В частности, вину за так называемую распутинщину Г. И. Шавельский прямо возложил не столько на княжон-черногорок Милицу и Анастасию, введших его в высшие круги общества, но, главным образом, на последнюю русскую царицу Александру Федоровну [99, с. 39–41].