Полная версия

Полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

Последний имел самое большое влияние на государственные дела России. Именно под его влиянием были подписаны два важнейших акта в истории России – Манифест 17 октября 1905 г. и отречение Императора Николая II 2 марта 1917 г., поэтому их следует приписать полнейшей аберрации политического предвидения великого князя Николая Николаевича [3, с. 151–152]. Роковую роль в истории Империи сыграл и великий князь Сергей Александрович Романов, который не был достаточно опытным деятелем, чтобы занимать ответственный пост московского губернатора. Кроме того, он частично был ответственен за трагедию на Ходынском поле, случившуюся по причине того, что это поле было тренировочным для Сапёрного полка и оказалось совершенно неподготовленным к присутствию народа на коронационных торжествах.

Опираться же последнему императору следовало на таких людей, как великий князь Александр Михайлович – зять царя, великий князь Константин Константинович – двоюродный дядя царя, великий князь Михаил Александрович – брат царя.

§ 2. Помощь раненым воинам со стороны августейших сестер милосердия из династии Романовых

Говоря о деятельности лиц императорской фамилии в отношении укрепления армии и флота России рубежа XIX–XX вв., невозможно не упомянуть о той роли, которую сыграли в этом непростом деле женщины из династии Романовых.

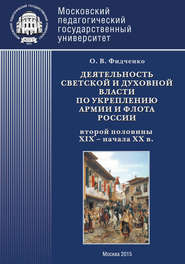

Так, известно, что великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, прославленная ныне в лике святых в небесном чине преподобномученицы, в своем подмосковном имении – селе Ильинском – открыла лазарет для раненых из нижних военных чинов. Примечательным в этой деятельности является то, что сестрам милосердия ухаживать за ранеными помогали не только представительницы последней царской династии, но и юноши, принадлежавшие к императорской фамилии. Сохранились дореволюционные открытки, запечатлевшие посещение раненых наследником цесаревичем Алексеем.

Ил. 12. Императрица Александра Федоровна с цесаревичем Алексеем Николаевичем на пасхальной открытке времен Первой мировой войны

Кроме того, известно, что летом 1906 г. лазарет в селе Ильинском посетила семья великого князя Константина Константиновича, и его все дети, в том числе великие князья Константин, Игорь и Олег, позже погибший в начале Первой мировой войны, помогали раненым. При этом великий князь Олег Константинович работал над собой, воспитывая свой характер для будущей военной службы, – преодолевал свойственную ему природную боязнь вида крови, что для любого военнослужащего стало бы серьезным препятствием к участию в реальных военных действиях.

Обладая упорным характером, он, конечно, достиг поставленной цели. Проводя часы у постели раненых, он читал им вслух, принимал участие в обучении раненых доступным им ремеслам и в благотворительных ярмарках, устраиваемых княгиней Е. Ф. Романовой [59, с. 317].

Нужно особо остановиться на информации о якобы хранящихся в заграничных банках «царских миллионах», которую и сегодня можно нередко встретить в СМИ. В действительности после лета 1915 г. ни в Английском банке, ни в других заграничных банках на текущем счету императора Николая II уже не оставалось ни одной копейки. Дело в том, что 20 млн стерлингов царских денег, которые со времени царствования Александра III (1856–1881) держали в Лондонском банке, были истрачены Николаем II на содержание госпиталей и различных иных благотворительных учреждений, находившихся во время Первой мировой войны под личным покровительством царской семьи. Данный факт не был известен широкой публике по той простой причине, что не в правилах покойного государя было сообщать во всеуслышание о своих добрых делах. Если бы император Николай II продолжал царствовать, то к концу Великой войны у него не осталось бы никаких личных средств. Но и до войны он не мог бы состязаться в богатстве ни с Рокфеллерами, ни с Ротшильдами, ни с остальными архимиллионерами. Когда же царь истощил свой английский запас, он не мог бы даже сравниться по богатству ни с императором Вильгельмом II, ни с королем Альфонсом Испанским [3, с. 164–165].

Как это ни покажется маловероятным, самодержец всероссийский испытывал материальные затруднения регулярно каждый год задолго до конца сметного периода. Это происходило оттого, что ему на непредвиденные расходы нужно было значительно больше 200 тыс. руб. ежегодно. Для разрешения этих затруднений у него было два пути. Или расходовать 200 млн руб., хранившихся на текущем счету в Английском банке, либо прибегнуть к помощи министра финансов. Государь предпочитал обычно избегать эти оба пути и просто говорил: «Мы должны жить очень скромно последние два месяца». Выросши в атмосфере осознания своих обязанностей по отношению к России, царь, ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все эти 200 млн руб. на нужды раненых и увечных и их семьи, но никто не мог его убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния [3, с. 172]. Впрочем, по данному вопросу имеется другая точка зрения, согласно которой на содержание госпиталей и других благотворительных учреждений во время Первой мировой войны последний русский царь потратил 4 млн руб. царских денег, находившихся в Лондонском банке со времен правления императора Александра II [105, с. 12]. Однако эта цифра – результат архивных изысканий, которые мы не склонны считать исчерпывающими при рассмотрении данного вопроса по причине отсутствия в архивах всеобъемлющей информации.

Оглядываясь назад на жизнь, которую вела императорская семья, великий князь Александр Михайлович Романов признавал, что этот образ жизни ни в какое сравнение с жизнью магнатов капитала идти не мог. «…Я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удалился бы от дел таким бедняком, каким был государь в день его отречения. Если бы его дворцы, имения и драгоценности были бы национализированы, то у него не осталось бы никакой личной собственности. И если бы ему удалось переехать с семьей в Англию, то ему пришлось бы, чтобы существовать, работать подобно каждому рядовому эмигранту» [3, с. 172–173].

Ил. 13. Принцесса Терезия Васильевна Ольденбургская (1815–1871)

Еще до возникновения института сестер милосердия в России существовали общины сестер и «сердобольных вдов», помогавших больным. Одним из старейших заведений этого типа была Свято-Троицкая община сестер милосердия в Петербурге, основанная в 1844 г. принцессой Терезией Васильевной Ольденбургской и дочерьми Николая I великими княгинями Александрой Николаевной и Марией Николаевной Романовыми.

Ил. 14. Великая княгиня Александра Николаевна Романова (1825–1844)

Ил. 15. Великая княгиня Мария Николаевна Романова (1819–1876)

После смерти принцессы Терезии Свято-Троицкую общину возглавила великая княгиня Мария Николаевна, старшая дочь императора Николая I.

Ил. 16. Великая княгиня Александра Петровна Романова (1838–1900)

Жертвенный характер матери унаследовала дочь принцессы Терезии – великая княгиня Александра Петровна, прославленная Украинской православной церковью Московского патриархата в лике местночтимых святых в чине благоверной.

Став женой великого князя Николая Николаевича Старшего, Александра Петровна основала в Петербурге Покровскую общину сестер милосердия, больницу, амбулаторию, отделение для девочек-сирот, училище для образования фельдшериц. Во время Русско-турецкой войны ею был организован санитарный отряд [92].

После того, как муж обвинил ее в измене, она тяжело заболела и уехала в Киев. Там она тайно приняла монашеский постриг с именем Анастасия и приступила к осуществлению своей давней мечты – созданию женского монастыря с многочисленными лечебными и благотворительными учреждениями. Проектировал обитель сын Александры Петровны – великий князь Петр Николаевич.

В обители был построен собор, дома для монастырских сестер, грандиозная больница, лечебница для приходящих больных, образцово устроенная аптека, училище для девочек-сирот, приют для слепых, приют для неизлечимых хронически больных женщин, барак для заразных больных, анатомический покой для нужд больницы, прачечная, странноприимница, куда шли голодные и холодные и находили заботу, приют и ночлег. «Я боюсь не успеть сделать все то, что я должна здесь сделать», – говорила великая княгиня [92].

Поразительным и поучительным для нас является описание трудов, предпринимаемых ею на протяжении последних 20 лет жизни: «Дверь ее комнаты не закрывалась, для того чтобы и в ночное время она могла слышать стоны и жалобы больных и идти им на помощь. По ее собственным словам, тишина и покой ее будили, так как она боялась пропустить минуту необходимой помощи страждущим. Ко всем трудным больным она вставала по нескольку раз в течение ночи и тем нередко лишала себя и того наименьшего отдыха, который необходим для поддержания здоровья и сил. Из ее рук больные получали лекарства, из ее уст они слышали слова ободрения, утешения, сострадания. Она баловала лакомствами призреваемых детей. Почти всех больных, которым предстояли операции, она, пока позволяли силы, мыла собственными руками…» – писал новомученик протоиерей Сергий Махаев.

Больница Покровского монастыря не имела себе равных нигде в Империи – в монастырской лечебнице могли принимать по 500 больных в день, а уже спустя год после ее открытия в этих стенах были сделаны первые рентгеновские снимки. Смертность при операциях не превышала 4 %, что в те времена было просто невообразимо. Из 300 сложнейших операций в год лишь 10 оказывались неудачными. В монастырской аптеке любой малоимущий мог бесплатно получить выписанные ему лекарства, так как производились они в самой обители [92].

Великая княгиня Александра Петровна была в своей деятельности предшественницей великой княгини Елизаветы Федоровны, а ее Покровский монастырь – прообразом Марфо-Мариинской обители.

Ил. 17. Великая княгиня Елена Павловна Романова (1806–1873)

Во время Крымской войны в России был официально учрежден институт сестер милосердия. «…На счастье русского воина и вообще русского больного нашлась тогда умная, энергичная и добродетельная женщина, которая положила начало тому благодетельному учреждению, которое содействовало после возникновению Российского общества Красного Креста, – писал протоиерей Сергий Махаев. – Этой женщиной была великая княгиня Елена Павловна. Она немедленно организовала общину сестер милосердия – Крестовоздвиженскую, собрала отряды любящих женщин, желавших послужить Христу в лице Его “меньшего брата” (то есть ближнего своего. – О. Ф.). Она дала им медицинскую подготовку к этому служению, нашла материальные средства и испросила, с большими препятствиями со стороны военного начальства, высочайшее разрешение на отправку сестер на театр войны» [92].

В военные годы эта образованнейшая и тонкая женщина, несмотря на косые взгляды общества, в котором тогда служение интеллигентной женщины больным казалось чем-то из ряда вон выходящим, почти неприличным, ежедневно ездила в больницы и своими руками перевязывала кровоточащие раны. Ее дворец превратился в большой склад вещей и медикаментов. Великая княгиня Елена Павловна направила в Севастополь отряд врачей, в состав которого входили хирурги во главе со знаменитым хирургом Н. И. Пироговым. Вместе они уговорили встать во главе Крестовоздвиженской общины Екатерину Михайловну Бакунину. Именитая аристократка, выросшая в холе и неге, имевшая большое влияние в высших сферах, Бакунина всецело посвятила себя заботе о больных и раненых, работая в лазаретах как простая сиделка, объезжая самые отдаленные госпитали, лично проверяя запас медикаментов и провианта.

После войны великая княгиня поручила Екатерине Михайловне организовать и устроить жизнь постоянной, не только для нужд войны, но для мирного времени, общины сестер милосердия. Стараниями Бакуниной Крестовоздвиженская община стала образцом для последующих учреждений такого типа.

Подвижническая деятельность сестер милосердия осуществлялась во время Русско-турецкой и Русско-японской войн, но высшей точки их подвиг достиг во времена Первой мировой войны. Многие знатные дамы и интеллигентные барышни посвятили себя тогда заботе о раненых, не боясь ужасов войны с ее страданиями и болью, ни грязи, ни тяжелейшего физического труда, ни даже самой смерти, всецело отдавая себя подвигу любви к ближнему.

Самоотверженным можно считать поступок великой княгини Ольги Александровны, сестры императора Николая II, которая в первые же дни войны в качестве сестры милосердия уехала на фронт.

Ил. 18. Великая княгиня Ольга Александровна Романова (1882–1960)

С 1915 г. она возглавляла собственный госпиталь в Киеве. Самые заклятые враги династии не могли сказать ничего, кроме самого хорошего, о ее бескорыстной работе по уходу за ранеными. Она всегда была одета, как простая сестра милосердия, и разделяла с другой сестрой скромную комнату. Ее рабочий день начинался в 7 утра и часто не заканчивался в течение всей ночи, когда надо было перевязать вновь прибывших раненых. Иногда солдаты отказывались верить, что сестра, которая так нежно и терпеливо за ними ухаживала, была родной сестрой государя и дочерью императора Александра III.

Ил. 19. Великая княгиня Ксения Александровна Романова (1875–1960)

Другая сестра Николая II, великая княгиня Ксения Александровна Романова, заведовала госпиталем для раненых и выздоравливающих в Санкт-Петербурге. Однако наибольшую известность в смысле помощи раненым во время Первой мировой войны получили Марфо-Мариинская обитель в Москве, возглавляемая великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой, и лазарет ее величества императрицы Александры Федоровны в Царском Селе под Санкт-Петербургом.

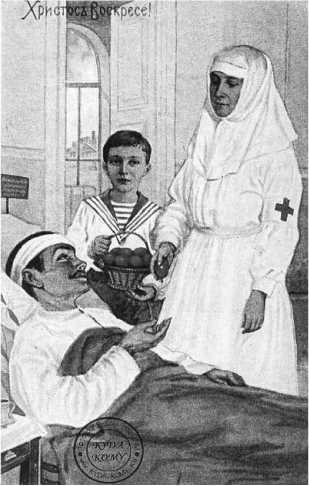

Ил. 20. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова (1864–1918)

Когда в 1904 г. началась Русско-японская война, великая княгиня Елизавета Федоровна отправляла на фронт санитарные поезда, продовольствие, обмундирование, лекарства, подарки и даже походные церкви с иконами и утварью, а в Москве открыла госпиталь для раненых и комитеты по призрению вдов и сирот военнослужащих. Именно в то время великокняжеская чета начала покровительствовать Иверской общине в Замоскворечье, где готовили сестер милосердия. После смерти мужа Елизавета Федоровна, полностью удалившись от светской и дворцовой жизни, разделила свои драгоценности на три части: первая была возвращена казне, вторая отдана ближайшим родственникам, третья пошла на благотворительность и, главным образом, на создание Марфо-Мариинской обители милосердия. Большой участок с роскошным садом княгиня приобрела на деньги от фамильных драгоценностей и от проданного особняка на Фонтанке в северной столице [89].

«Обитель труда и милосердия» стала беспримерным явлением в истории православной Москвы. По замыслу основательницы, ее сестры совмещали молитву и рукоделие с помощью мирянам, а неимущие люди могли найти себе здесь и утешение, и реальную помощь, прежде всего квалифицированную лечебную – хорошие московские врачи работали в местной бесплатной больнице и на специальных курсах при обители обучали сестер основам медицины. Особо они готовились ухаживать за смертельно больными, не утешая их надеждой на мнимое выздоровление, а помогая приготовить душу к переходу в вечность. Кроме того, сестры милосердия служили в больнице при обители, в детских приютах, лазаретах, помогали нуждающимся и бедным многодетным семьям – на это настоятельница собирала благотворительные пожертвования со всей России и никогда не отказывалась от помощи мирян [89].

Настоятельница вела жизнь подвижницы, проводя время в молитвах и в уходе за тяжелобольными, иногда даже ассистируя врачам на операции, и собственноручно делала перевязки. По свидетельствам пациентов, от самой «великой матушки» исходила какая-то целительная сила, которая благотворно влияла на них и помогала выздороветь – здесь исцелялись многие из тех, кому уже отказывали в помощи врачи, и обитель оставалась их последней надеждой [89].

Настоятельница с сестрами активно выходили в мир и лечили «проказы» общества: помогали сиротам, неизлечимым больным, беднякам, обитателям Хитровки, которых княгиня уговаривала отдать детей ей на воспитание. Она организовала общежитие для мальчиков, которые потом составили артель посыльных, а для девушек – дом работниц с дешевой или бесплатной квартирой, где они уберегались от голода и влияния улицы. Устраивала рождественские елки для бедных детей с подарками и теплой одеждой, изготовленной руками сестер. Открыла приют для неизлечимо больных туберкулезом. Чахоточные женщины обнимали княгиню, не сознавая опасности для нее этих объятий, а она никогда не уклонялась от них. Помогала настоятельница и духовенству, особенно сельскому, где не было средств построить или обновить храм, священникам-миссионерам на Крайнем Севере и на других окраинах России, русским паломникам, отправлявшимся посетить Святую землю. На ее средства был построен русский православный храм в итальянском городе Бари, где находится гробница Св. Николая Чудотворца [89].

В лазарете ее величества императрицы Александры Федоровны в Царском Селе под Санкт-Петербургом трудились великие княгини Ольга, Мария, Татьяна и Анастасия – дочери последнего русского императора, и, конечно, в первую очередь сама царица.

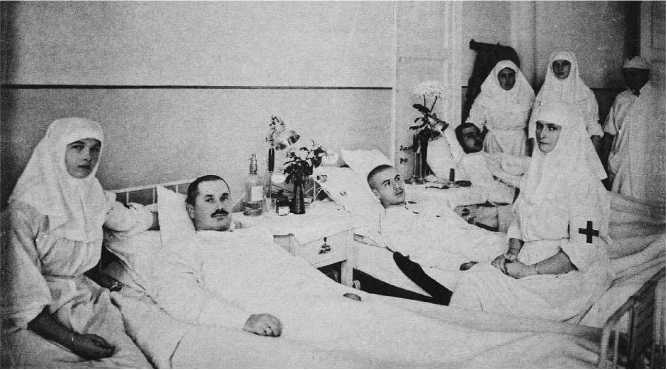

Ил. 21. Августейшие сестры милосердия

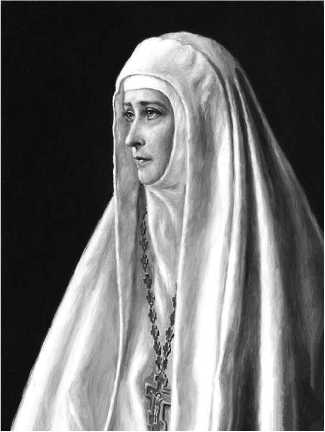

Сохранились фотографии, запечатлевшие императрицу и цесаревича Алексея, императрицу и великих княжон, посещавших раненых воинов и ухаживавших за ними.

Ил. 22. Императрица Александра Федоровна с цесаревичем Алексеем

Лечебные учреждения для раненых воинов часто именовались лазаретами. Уже этим своим названием они обязаны Лазарю четверодневному, которого Иисус Христос воскресил в четвертый день после смерти. Вначале Спаситель получил за это чудо поклонение народа, организовавшего ему торжественный вход в Иерусалим, а потом, увидев Его слабым (изувеченным и оплеванным), этот же народ кричал Пилату: «Распни его!» (44, гл. 11, ст. 1-45; 79, 80). Промыслительно в этом смысле сложилась дальнейшая судьба большинства членов императорской фамилии, финалом жизни которых стало физическое уничтожение, осуществленное бывшими их подданными. А имена этих людей, очень много сделавших для укрепления и поддержания всех слоев российского дореволюционного общества, в течение нескольких десятилетий были преданы незаслуженному забвению.

Ил. 23. Обход раненых

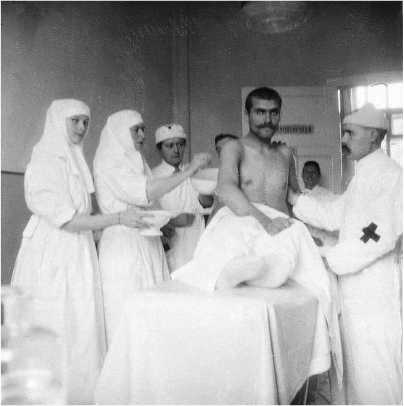

Тем не менее история сохранила фотоснимки, на которых августейшие сестры милосердия ухаживают за больными и даже ассистируют на операциях. Нужно сказать, что они имели полное право заниматься такого рода медицинской деятельностью. Представительницы семьи последнего русского царя оказывали раненым офицерам и солдатам именно профессиональную медицинскую помощь. Это подтверждает тот факт, что 6 ноября 1914 г. в здании общины Красного Креста в Царском Селе императрица Александра Федоровна с великими княжнами Ольгой и Татьяной вместе с 42 сестрами вошли в число выпускниц 1-го выпуска военного времени. Они успешно выдержали экзамен и получили свидетельство на звание сестры милосердия [1, с. 6].

После этого они продолжили работать в Дворцовом лазарете, находившемся на Госпитальной улице Царского Села, где в наше время располагается больница им. Семашко. Лазарет этот с 10 августа 1916 г. из-за путаницы названия с лазаретом Большого дворца стал называться «Собственный Ее Величества лазарет № 3». Между собой августейшие сестры милосердия называли его: «наш», «маленький дом», «отдельный барак» или просто «барак», а в своих записях – «Большой дом» и «любимый лазарет» [1, с. 6–7].

Преподавателем, обучившим императрицу и старших дочерей Николая II медицинским знаниям, была талантливый хирург Вера Игнатьевна Гедройц, последовательница известного хирурга Н. И. Пирогова.

Об исключительной важности той работы, которую выполняли августейшие сестры милосердия, говорят слова самого Н. И. Пирогова, который учил, что «не операции, спешно произведенные, а правильный организованный уход за ранеными и сберегательное (консервативное) лечение в самом широком размере должны быть главной целью хирургической и административной деятельности на театре войны» [1, с. 6].

Об отношении к делу милосердия императрицы и великих княжон В. И. Гедройц записала в своем дневнике так: «Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдумчивое отношение Трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова» [1, с. 6].

Ил. 24. Царица у постели раненого

Имеется описание того, как проходил трудовой день в Собственном Е. И. В. лазарете. Данное описание принадлежит офицеру И. В. Степанову – одному из раненых, лечившихся там. «С 7 утра мерили температуру, мылись, приводили в порядок постели и ночные столики, пили чай. Далее, в 8 часов палаты обходила старший врач княжна Гедройц. Ровно в 9 слушался глухой протяжный гудок царского автомобиля. Персонал выстраивался в коридоре, женщины прикладывались к руке, делали глубокий реверанс. На этом официальная часть заканчивалась, поскольку императрица давала понять, что каждая должна заниматься своим делом и не обращать на нее внимания.

Она быстро обходила палаты с великими княжнами Ольгой и Татьяной, давая руку каждому раненому, после чего шла в операционную, где работала непрерывно до 11 часов. Затем начинался вторичный длительный обход раненых. На этот раз она долго разговаривала с каждым, иногда присаживаясь. В начале первого она отбывала во дворец, откуда каждый вечер справлялась по телефону через дочерей или Вырубову (фрейлину. – О. Ф.) о здоровье наиболее серьезных пациентов.

В час нам делали вкусный завтрак. В два начинался прием посетителей, в 4 всем, включая и гостей, подавали чай со сдобными сухарями. В 6 вечера прием кончался. Обед. В 9 снова чай, и затем тушили свет.

По воскресеньям перевязок не было. Императрица приезжала под вечер, обыкновенно со всеми четырьмя дочерьми (младшие по будням были заняты уроками и на перевязках не бывали). Иногда привозили Наследника. Изредка приезжал Государь» [1, с. 296].

Ил. 25. За работой

Перу И. В. Степанова также принадлежит описание императрицы, служившей раненым в лазарете. Поразительным, на наш взгляд, является отношение раненого офицера к царице: все местоимения и эпитеты, к ней относящиеся, неизменно написаны им с большой буквы, что, конечно, свидетельствует о том, что воспринимал он ее именно как супругу помазанника Божия. «Она неслышно ступала, почти скользила по коридору Как-то неожиданно появлялась Она в дверях. Походка быстрая, слегка плечом вперед. Голову Она держала немного назад с небольшим наклоном вправо. В походке и в манере держаться не было никакой “величественности”. Несмотря на высокий рост и стройную фигуру, Она не была что принято называть “представительной”. Слишком свободны были Ее движения. По лазарету Она ходила одна, а не “следовала в сопровождении”. Не было у Нее столь свойственной Высочайшим Особам заученной “чарующей улыбки”. Она улыбалась с напряжением. Зато радостно было вдруг вызвать чем-нибудь настоящую улыбку… и какую “настоящую”!