Полная версия

Полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

Я никогда не слышал звука Ее голоса. Она говорила, что называется, громким шепотом. Вопреки распространенному мнению, русским языком владела хорошо. <…> Ровные, безукоризненные белые зубы. Тонкие губы. Лицо немного красное. Рука большая, спокойная, тяжелая, уверенная. В перевязочной работала как рядовая помощница. В этой обстановке княжна Гедройц была старшей. В общей тишине слышались лишь отрывистые требования: “ножницы”, “марлю”, “ланцет” и т. д., с еле слышным прибавлением “Ваше Величество”. Императрица любила работу. Гедройц уверяла, что у Нее определенные способности к хирургии. По собственному опыту знаю, что Ее повязка держалась дольше и крепче других.

До того времени я видел Императрицу всего раза два на торжествах и то лишь издалека. По рассказам, Она представлялась мне болезненной, нервной, немощной и преждевременно состарившейся. Здесь Она показалась мне моложе Своих лет. За два с половиной месяца моего пребывания в лазарете Она ни разу не пропустила, если не считать поездок по провинциальным и прифронтовым городам. Утром в лазарете все время на ногах, днем объезды госпиталей Царского и столицы. Вечером Она слушала курсы сестер милосердия» [1, с. 296–297].

Данное описание свидетельствует, что в процессе служения ближним облик императрицы преображался. Здесь, думается, сказывалась та особенность ее духовной организации, на которую обращал внимание последний протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский. Подчеркивая диссонанс между ее фактическим положением в обществе и духовными внутренними предпочтениями, он писал буквально так: «Императрице подвизаться бы где-либо в строю сохранившего древний уклад жизни монастыря, а волею судеб она воссела на всероссийском царском престоле» [34, л. 26 об.]. Тем не менее царица отличалась сдержанностью, которая «не давала повода ищущим повода» (11, гл. 11, ст. 12), то есть основания заподозрить ее в ханжестве, поскольку, будучи весьма набожной, в разговорах с ранеными она совсем не касалась тем, относящихся к религии. А попытки найти у царицы признаки ханжества были, например, со стороны того же офицера И. В. Степанова; однако попытки эти, как он сам писал, оказались тщетными [1, с. 300].

Ил. 26. За перевязкой

Воины, получавшие помощь из рук представительниц императорского дома, были благодарны им за приложенные усилия и понесенный тяжелый труд. Им посвящали стихи, писали благодарственные отзывы об их служении. Вот, например, какие автографы оставляли раненые офицеры, находившиеся на лечении в лазарете Большого Екатерининского дворца: «Непоколебимо убежден, что Господь даст мне возможность сохранить навсегда Светлейший Образ Матушки-Царицы, Государя Наследника Алексея Николаевича, Великих Княжон: Ольги

Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны и Анастасии Николаевны, милостивыми своими посещениями вносившими счастье и радость в среду раненых и больных в лазарете Большого дворца… Полковник 1-го Сибирского стрелкового Его Величества полка Родион Николаевич Абрамов. Царское Село, 3/Ш-18/1У-1916» [105, с. 246]; «Пребывание мое в лазарете с 13 марта по 21 апреля оставляет во мне самые дорогие воспоминания, ведь здесь заботятся не только о нас – воинах, но и о наших семьях, для которых создана такая обстановка, о которой многим непозволительно было и мечтать. Но для меня, сибиряка далекой окраины, особенно дороги и памятны те минуты, а их было много, когда я имел величайшее счастье не только видеть Ея Императорское Величество и Их Императорских Высочеств Великих Княжон, но и слышать их ласковые слова, каковые стараешься запомнить навсегда. 20-го Сибирского стрелкового полка полковник Жеймо» [105, с. 246–247]. Цитирование можно было бы продолжить.

Итак, на примере деятельности императора Александра III, великих князей Николая Николаевича Старшего и Александра Михайловича Романовых, а также Николая II в период Первой мировой войны мы видим, что эти люди действительно не жалели сил для укрепление армии и флота как инструментов самодержавной власти в России. Медицинская и психологическая помощь представительниц царской семьи в качестве августейших сестер милосердия, направленная на поддержание раненых на полях Крымской, Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войны солдат и матросов, а также лиц офицерского состава, открывает перед нами новые лики, принадлежащие к императорской фамилии. Созидательная деятельность представителей и представительниц светской власти была направлена на укрепление дореволюционной России, а потому и на поддержание монархической власти как формы государственного правления того времени. Никакое государство не может сохраниться без поддержки государственной власти, поскольку, по одному из толкований отцов церкви, именно государство названо удерживающим мир от антихриста: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (12, гл. 2, ст. 7). Поэтому созидательная деятельность представителей светской власти по поддержанию армии и флота была в конечном счете направлена на сохранение ни больше ни меньше как основ государственного устройства дореволюционной России в целом.

Глава III

Деятельность духовенства в армии и на флоте России во второй половине XIX – начале ХХ в

Истории не известно точное время появления военного духовенства в России. Вероятно, до учреждения в стране регулярной армии духовное окормление людей, служивших сезонно, осуществлялось со стороны придворного духовенства [49, с. 33]. Достоверно известно о наличии военных священников в период царствования государя Алексея Михайловича Романова (1645–1676) – отца Петра I. Об этом свидетельствует устав того времени «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей» (1647), в котором впервые упоминается полковой священник и определяется его жалованье. С этого времени начинается создание системы управления военным духовенством [72].

Важнейшую роль в истории России сыграла военная реформами Петра I, в результате которой в нашей стране в конце XVII – начале XVIII в. появилась регулярная (постоянная) армия. В Воинском уставе 1716 г. впервые появилась глава «О священнослужителях», которая определяла правовое положение священников в армии, их обязанности и основные формы деятельности.

Русская православная церковь никогда не стояла в стороне от событий, переживаемых народом и государством, но всегда делила с ними все без исключения радости и горести.

Война с точки зрения православия понимается как религиозно-политическое явление. Поэтому данное утверждение являлось идеологическим фундаментом военной политики дореволюционной России, обусловливающим правомерность применения военной силы в правом деле.

Определяя войну бедствием и несомненным злом, православная церковь во все времена объявляет войны в защиту Отечества священными. Поэтому погибшие в освободительной войне совершают подвиг жертвенной любви, ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (44, гл. 15, ст. 13).

Не случайным было и то, что имена великих христианских святых, особо почитаемых на Руси, носили также и ордена: Святого апостола Андрея Первозванного, Святого равноапостольного князя Владимира,

Святого Александра Невского, Святой Анны, Святого великомученика Георгия Победоносца.

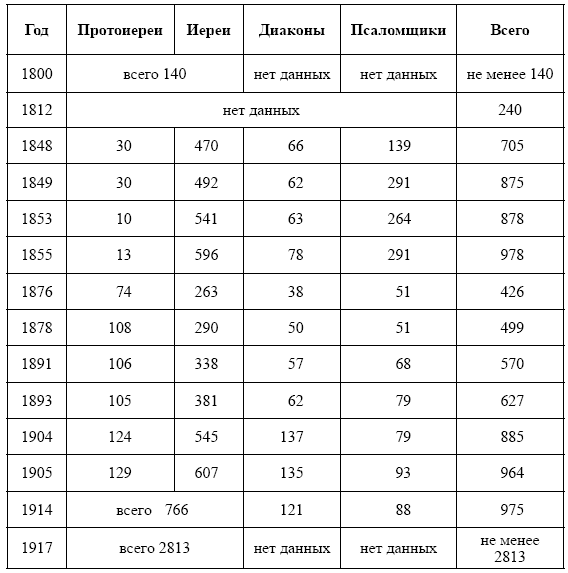

Таблица 12

Штаты военного духовенства в XIX – начале XX в.

[49, с. 48].

Таким образом, видим, что число лиц военного духовенства в XIX – начале XX в. неуклонно растет, за исключением периода с 1855 по 1876 г., в преддверии Русско-турецкой войны, когда была проведена реформа по сокращению количества духовенства по стране в целом.

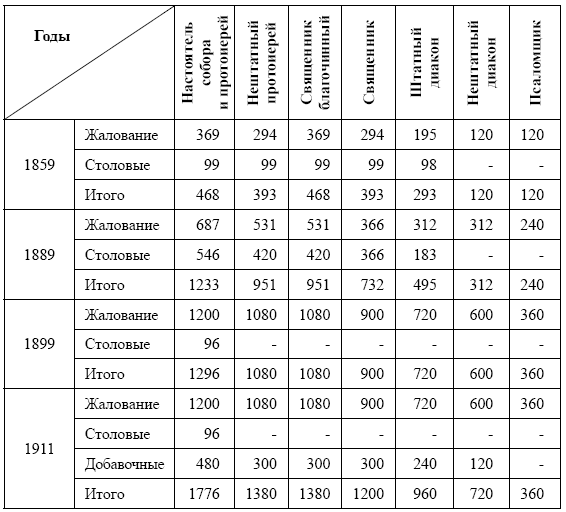

Таблица 13

Рост содержания военного духовенства с сер. XIX по нач. XX в. (в рублях)

[49, с. 74].

Из данной таблицы следует, что правительство к XX в. содержание военного духовенства сделало вполне достойным. Оно было поднято до уровня содержания военного офицерства, поэтому, исходя из материального критерия, вполне понятно, что получение места военного священнослужителя для представителей духовного сословия было желательным. С человеческих же позиций ясно, что такая служба в целом была более опасной, чем обычное служение священников в гражданской среде, поэтому не для всех них военное служение было привлекательным, не говоря уже о членах семей священнослужителей. Отсюда вполне логичным было двоякое отношение к военной службе: среди священников встречались и те, кто стремился служить в армии и на флоте, и те, кто старался такого назначения в своей жизни избежать.

В армии и на флоте дореволюционной России также трудились представители духовенства иных традиционных вероисповеданий: старообрядческие священники, католические капелланы, евангелическо-лютеранские пасторы, мусульманские имамы, муллы и муэдзины, иудейские раввины. Их материальное обеспечение производилось также из государственной казны. В XIX в. иноверное духовенство в денежном обеспечении в целом отставало от православного духовенства, однако в начале XX в., благодаря усилиям правительства, их материальное положение приблизилось к положению православного военного духовенства. Кроме того, иноверное военное духовенство постепенно получило все льготы и преимущества, которыми располагали православные пастыри. Динамику изменения некоторых конкретных цифр можно почерпнуть из труда К. Г. Капкова [49, с. 80–82].

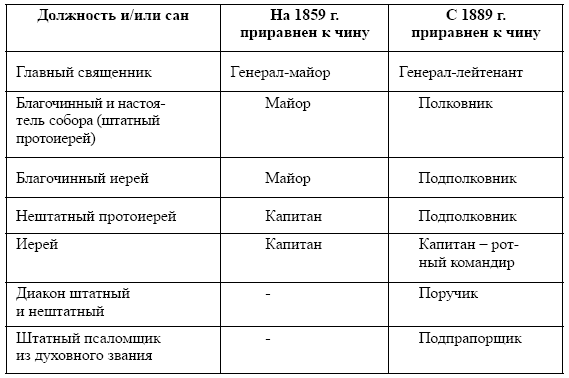

Таблица 14

Соотношение положения в священнической иерархии с военными чинами для военного духовенства России конца XIX в.

[49, с. 78].

Таким образом, царское правительство позаботилось о том, чтобы соотнести иерархическое положение духовенства с градацией военных чинов в царской армии.

Военное духовенство после ухода в отставку при царском режиме постепенно начало пользоваться преимуществами пенсионного обеспечения. После смены политического режима в 1917 г. отставные священники пенсий были лишены. Последний протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский обращался к Временному правительству с просьбой возвращения пенсий военным священнослужителям в отставке, однако ответа на эту просьбу не последовало. Это и не удивительно, если учесть то духовное состояние, в котором находилась так называемая интеллигентная прослойка российского общества в предреволюционное время, проводившая богоборческую пропаганду среди представителей других слоев населения страны и заразившая многих плевелами неверия. Неоспоримым является тот факт, что глава Временного правительства А. Ф. Керенский, будучи внуком диакона, приобрел атеистические убеждения и такое же мировоззрение. Иначе, после занятия им поста военного министра, 5 мая 1917 г. он не задал бы протопресвитеру Г. И. Шавельскому вопрос: «Что делают священники на войне?» – и, получив ответ: «Совершают богослужение, напутствуют умирающих, хоронят умерших, проповедуют», не спросил бы уже практически с ленинским беспокойством: «Проповедуют. О чем проповедуют?» Категоричная предреволюционная молодежь шла еще дальше. «Что вы делали на войне: учили убивать людей?» – дерзнул с усмешкой вопрошать Г. И. Шавельского 19-летний мальчишка-комиссар, к стыду его, сын священника, когда 9 марта 1917 г. этот герой Русско-японской кампании сидел под арестом в Таврическом дворце [35, л. 1].

§ 1. Подвиги военных священников в сражениях Крымской (1853–1856), Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) войн

Согласно канонам христианской церкви священнослужителям и монашествующим запрещено участвовать в военных сражениях с оружием в руках. Более того, священнику, совершившему убийство, запрещается в дальнейшем священнослужение независимо от обстоятельств, при которых это убийство было совершено (на войне или не на войне, в данном случае не имеет значения). Тем не менее иногда на Руси по разным причинам священнослужители непосредственно участвовали в битвах. Стоит только вспомнить участие в Куликовской битве схимонахов Александра Пересвета и Романа (Родиона) Осляби, благословленных на это игуменом земли Русской преподобным Сергием Радонежским. Оба воина погибли, однако впоследствии были канонизированы Русской православной церковью. Были и другие случаи прямого участия духовенства в битвах, которые описаны у В. Н. Татищева, Н.М. Карамзина, в летописных источниках, житийной литературе, периодических дореволюционных изданиях. Известно, что Петр Великий одобрил один из таких поступков, когда тысячное войско во главе с Олонецким священником Иваном Окуловым во время русско-шведского противостояния в 1702 г. побило до 400 шведов, разгромило 4 неприятельские заставы, прихватив трофеи и предав огню то, что невозможно было унести. Потери нашего войска при этом ограничились двумя ранеными. Описание данного предприятия было размещено в начальном номере первой российской газеты «Ведомости», а также отражено в «Деяниях Петра Великого».

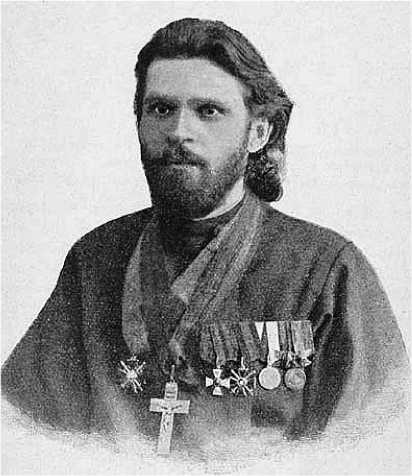

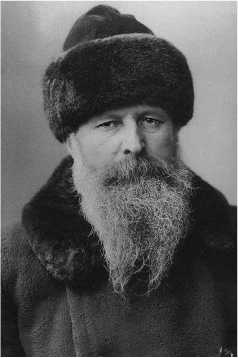

Ил. 27. Священник Гавриил Судковский

Не является исключением в этом смысле и последний период дореволюционной истории России. В XIX в. известно два случая прямого участия священнослужителей в битвах: в 1854 г., во время Крымской войны, монахи Соловецкого монастыря обороняли свой монастырь от нападения английской эскадры; в том же году священник Гавриил Судковский был награжден золотым наперсным крестом на георгиевской ленте из Кабинета Е.И.В. «за содействие в отражении англофранцузских пароходов, напавших на Очаковскую крепостную батарею 22 сентября 1854 г., когда под выстрелами благословлял каждого и сам заряжал орудия калеными ядрами». При этом позднее, служа в г. Николаеве, отец Гавриил прославился как молитвенник и постник [50, с. 65].

Ил. 28. Иеромонах Иоанникий (Савинов) в бою

Крымская война 1853–1856 гг. дала России немало ярких примеров пастырского служения военных священников. В марте 1855 г., в ходе ожесточенных боев за Севастополь, отряд генерала Степана Хрулёва предпринял дерзкую ночную вылазку. В переломный момент боя, когда французы стали одолевать смельчаков, в передовой цепи появился священник 45-го флотского экипажа отец Иоанникий и, воодушевив солдат, снова повел их в атаку. В стремительном порыве солдаты захватили три вражеские траншеи. Несмотря на контузию – пуля попала в крест на груди пастыря, он не оставил поля боя. Свидетельством того, что священник оказался участником рукопашной схватки, стали епитрахиль и ряса, пробитые вражескими штыками. За героическое и самоотверженное участие в Крымской кампании иеромонах Иоанникий Савинов был награжден высшей воинской наградой Российской империи – орденом Святого Георгия 4-й степени [82, с. 18].

В 1853 г. обер-священник Кавказского корпуса протоиерей Михайловский доносил обер-священнику армии и флота, что «по взятии турками укрепления св. Николая гарнизон начальника Черноморской береговой линии адмирала Серебрякова, исключая 30 человек, весь уничтожен. В числе убитых находится мученически умерший иеромонах Серафим Гуглинский: ему отпилили голову и, вонзив ее на копье, показывали турецкому полчищу» [82, с. 20]. Данный пример ясно демонстрирует, что представители военного духовенства, погибая на поле боя, подчас принимали мученическую смерть. По утверждению некоторых ученых, военная история России знает многочисленные случаи такой кончины священников.

Ил. 29. Протоиерей Иоанн Матвеевич Пятибоков (1820–1896)

26 ноября 1869 г. в России торжественно отмечали 100-летие ордена Святого Георгия. На праздничной церемонии в Зимнем дворце внимание собравшихся невольно привлекал военный священник. Его скромная ряса, украшенная двумя георгиевскими наградами – орденом Святого Георгия 4-й степени и наперсным крестом на георгиевской ленте, контрастно выделялась на фоне шитых золотом мундиров. А после того, как отца Иоанна удостоил беседой Александр II и присутствующим показали покореженный пулей наперсный крест и разорванную шрапнелью епитрахиль священника, интерес к нему стал всеобщим. Иоанн Пятибоков начал службу в 1848 г. священником Костромского егерского полка. Полковой батюшка быстро завоевал любовь и уважение однополчан. Особенно импонировало солдатам то, что отец Иоанн не робеет в бою и никогда не кланяется вражеским пулям. Когда священника упрекали в «излишней» храбрости, он неизменно заявлял, что не может кланяться басурманским пулям, так как привык это делать только перед иконами. В ходе Венгерской кампании он был назначен священником в Могилевский пехотный полк. В марте 1854 г. могилевцы форсировали Дунай и стали штурмовать турецкие укрепления. В ходе кровопролитного боя были убиты или ранены многие офицеры. Когда под огнем артиллерии солдаты дрогнули и смешались, перед полком с крестом в руке появился отец Иоанн и с призывом: «С нами Бог! Родимые, не посрамим себя!» пошел на врагов. Солдаты устремились за полковым батюшкой. Турецкие укрепления были взяты. Одним из первых на них взошел отец Иоанн, получивший в ходе боя две контузии. Крест с отбитой пулей правой стороной и пробитую шрапнелью епитрахиль, бывшие на И. Пятибокове в этом бою, и увидели собравшиеся в Зимнем дворце [83].

Общая статистика участия военного духовенства в Крымской войне такова: из 41 священника 10 (четверть численного состава) погибли или умерли от ран. Трое награждены георгиевскими наградами [97]. Однако нужно учесть, что статистика эта, по объективным причинам, не является полной.

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в Кавказской армии прославился священник 160-го Абхазского пехотного полка Феодор Михайлов. Когда полк участвовал в боях, он постоянно находился в передовых цепях. Если же полк выводили из боя, отец Феодор шел в передовые шеренги других полков. Солдаты не только горячо любили своего батюшку, но и искренне считали, что пули его не берут. За отличие в боях под Эрзерумом он был произведен в протоиереи. Его подвиги были отмечены золотым наперсным крестом на георгиевской ленте, орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами,

Святой Анны 2-й степени с мечами и многими медалями. Боевых наград у отца Феодора было так много, что он из скромности стеснялся их все надевать. И таких орденоносных батюшек в российской армии было немало [82, с. 19].

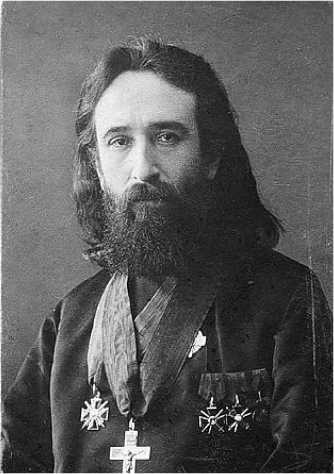

Ил. 30. Протоиерей Стефан Васильевич Щербаковский (1874–1918)

Служение духовенства в армии и на флоте было многогранным. Последний протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский, как и многие другие священники, был участником и свидетелем трагических событий неудачной для нашей страны Русско-японской войны. В своих воспоминаниях он писал, что один священник в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. и один в Русско-японскую были награждены орденом Святого Георгия Победоносца, который являлся высшей военной наградой Российской империи [35, л. 19]. Последним был священник 11-го Восточно-Сибирского полка Стефан Щербаковский, который во время Тюренченского боя заменил погибшего командира полка. С крестом в руках пастырь ринулся в первые ряды дрогнувшего полка, воодушевил солдат, спас полк от окончательного поражения, но сам получил тяжелые раны и солдатами полуживой был вынесен с поля битвы [54, с. 141]. Земной путь о. Стефана окончился в 1918 г.: он был расстрелян большевиками.

Ил. 31. Последний протопресвитер российской армии и флота Георгий Иоаннович Шавельский (1871–1951)

Сам же о. Георгий, в то время священник 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 1 июля 1904 г. участвовал в бою у Ташичао. До начала боя, на позиции, солдаты 1-й батареи 9-й Восточно-Сибирской бригады, как и офицеры, радостно встретили его возгласами: «Батюшка, батюшка пришел! Значит, у нас успех будет» [54, с. 143]. Это, безусловно, говорит о высоком авторитете военного духовенства в дореволюционной России.

18 августа 1904 г., находясь на перевязочном пункте, отец Георгий был ранен. Впоследствии он вспоминал, что контужен газом и осколком бризантного снаряда в правую височную часть головы и ухо он был в тот самый момент, когда причащал смертельно раненного офицера. Спасло отца Георгия то, что в это время он стоял на коленях, а не в полный рост [54, с. 144].

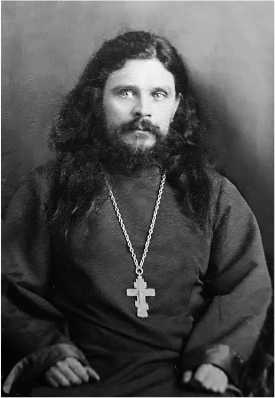

Ил. 32. Иеромонах Михаил (Руднев) (1862–1906)

По-видимому, по причине написания воспоминаний уже через много лет после случившихся событий последний протопресвитер армии и флота просто не вспомнил другого героя той войны, получившего орден Св. Георгия 4-й степени, – священника знаменитого крейсера «Варяг» Михаила Руднева [54, с. 136–137]. Их крейсер вместе с канонерской лодкой «Кореец» вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Во избежание захвата кораблей они были уничтожены командой. О. Михаил во время сражения геройски исполнял свой пастырский долг, ободряя команду и напутствуя умирающих.

Россияне не забыли трагическую историю и подвиг крейсера «Варяг», что доказывает сохранявшаяся в неизменном виде и не подвергавшаяся запретам на протяжении всего XX в. известная песня про этот корабль. Кроме того, между прочим флагманом Тихоокеанского флота современной России является ракетный крейсер «Варяг», виртуальную экскурсию по которому может совершить каждый посетитель официального сайта Министерства обороны РФ [10].

Ил. 33. Преподобноисповедник Сергий (в миру протоиерей Митрофан Васильевич Сребрянский) (1870–1948)

Еще одним героем – участником Русско-японской войны был протоиерей Митрофан Васильевич Сребрянский, несший службу в Маньчжурии в 51-м Драгунском ее императорского высочества великой княгини Елисаветы Федоровны полку. По словам протопресвитера А. Желобовского, посреди боя М. Сребрянский, сидя на коне, совершал молебен в день полкового праздника – Покрова Пресвятой Богородицы [54, с. 142]. Впоследствии он принял монашество с именем Сергий и много пострадал за веру; в 2000 г. Русской Православной Церковью был причислен к лику святых в небесном чине преподобноисповедника.

Ил. 34. Священномученик Сергий Флоринский (1873–1918)

Ил. 35. Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913)

Еще два священника – участника Русско-японской войны были причислены к лику святых: священномученик Сергий Флоринский, расстрелянный большевиками в 1918 г., а также преподобный Варсонофий Оптинский, служивший в отряде Красного Креста [54, с. 142].

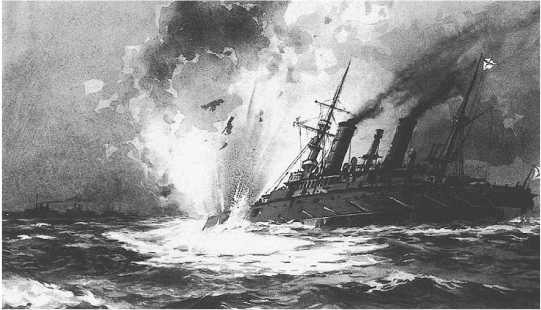

Ил. 36. Гибель броненосца «Петропавловск»

Ил. 37. Русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин (1842–1904)

Первым пастырем, погибшим во время Русско-японской войны, был иеромонах броненосца «Петропавловск» Алексий (Раевский) из Тверской епархии. 31 марта 1904 г. броненосец подорвался на мине недалеко от Порт-Артура. Большая часть команды, в том числе вице-адмирал С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин, погибла. Иеромонах разделил судьбу основной части экипажа.

Память о броненосце «Петропавловск» не угасала на протяжении всего XX в., о чем свидетельствует существование 4 кораблей с этим именем. Нужно также учесть и тот факт, что знаменитое судно вице-адмирала С. О. Макарова само пришло на смену деревянному броненосному фрегату «Петропавловск» (1861–1892), построенному в честь победы защитников Петропавловского порта на Камчатке в период Крымской войны, которые сумели, несмотря на численный перевес врага (англо-французского флота), отбить нападение и тем самым заставить противника покинуть русские воды. Так, линейный корабль «Петропавловск» (1909–1953) (с 31 марта 1921 г. по 31 мая 1943 г. – «Марат», далее – «Петропавловск», а с 28 ноября 1950 г, – «Волхов») принял участие в трех войнах: Первой мировой, советско-финской, Великой Отечественной. Тяжелый крейсер «Петропавловск» (1937–1958) (до 25 сентября 1940 г. – немецкий тяжелый крейсер «Лютцов», после 1 сентября 1944 г. – плавучая батарея «Таллин», после 11 марта 1953 г. – несамоходный корабль «Днепр», после декабря 1956 г. – плавказарма «ПКЗ-112») участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1944 г. Крейсер «Каганович» (1938–1964) (с 1945 г. – «Лазарь Каганович», с 3 августа 1957 г. – «Петропавловск») входил в состав Тихоокеанского флота СССР. Большой противолодочный корабль «Петропавловск» (1973–1994) также входил в состав Тихоокеанского флота СССР.