Полная версия

Полная версияПолная версия:

80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008

В другой ритуальной яме среди черепков кувшина нашли череп, предположительно, девушки лет 30, ее принесли в жертву для ритуальных целей. О том, что она была убита, свидетельствует аккуратный пролом в височной области, голова была отсечена и захоронена.

В стене также нашли захороненный горшок с костями сома, явно выполнявший функцию оберега, ведь стена должна была стоять не только благодаря раствору, но и духу. Возможно, духу реки, который должен был оберегать стену от разрушения.

Летом 2006 года археологи расчистили ровную площадку с прокаленным грунтом. Версий, для чего она, несколько: для кремации умерших, для принесения в жертву животных и рыб. Все факты свидетельствуют о том, что жители городища поклонялись небесным богам и земным героям.

Найден каменный фаллос, которому поклонялись как символу плодородия. Поклонение фаллическим символам не характерно для жителей причерноморских степей. Скорее всего, этот символ «прибыл» на берега Южного Буга вместе с жителями Фракии или Балканского региона.

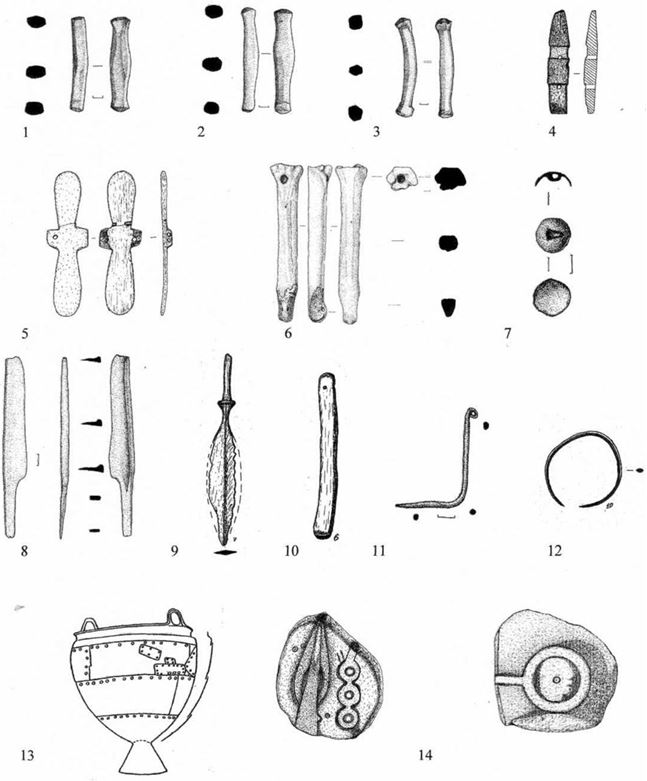

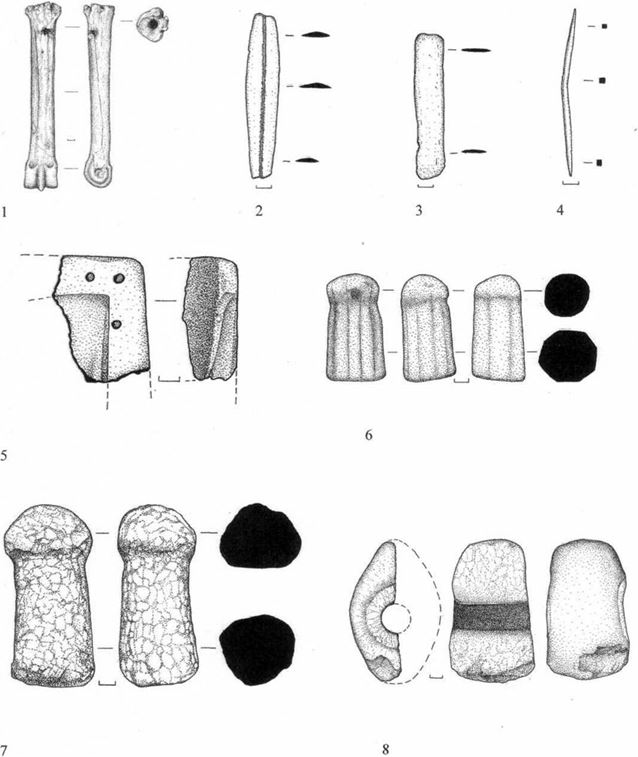

АРТЕФАКТЫНа раскопках городища «Дикий Сад» найдено большое количество артефактов из разных материалов (см. рис. 1–4). Такого количества предметов – «посланцев» бронзового века не имел до сих пор ни один украинский музей. Например, одних только псалиев на сегодня найдено 24, в то время как на других подобных раскопках (вместе взятых) их находили 5–6. Бронзовых предметов – 26 (от булавки до бронзового котла, в том числе ножи, кинжалы, женские украшения), более 100 каменных орудий – зернотерки, наковальни, «детали» ткацких и токарных станков, более 100 костяных орудий, которые далекие предки использовали для обработки кожи, шерсти, для такелажных работ; ритуально-культовые предметы – антропоморфные стелы, фаллические предметы – символы культа плодородия, ритуальные топоры и т. п.

Интерес представляют и более мелкие находки, например зерна культурного винограда, который, как считалось до сих пор, окультурился на этих землях только в Ольвии. Обнаруженные находки являются уникальными для поселений такого типа.

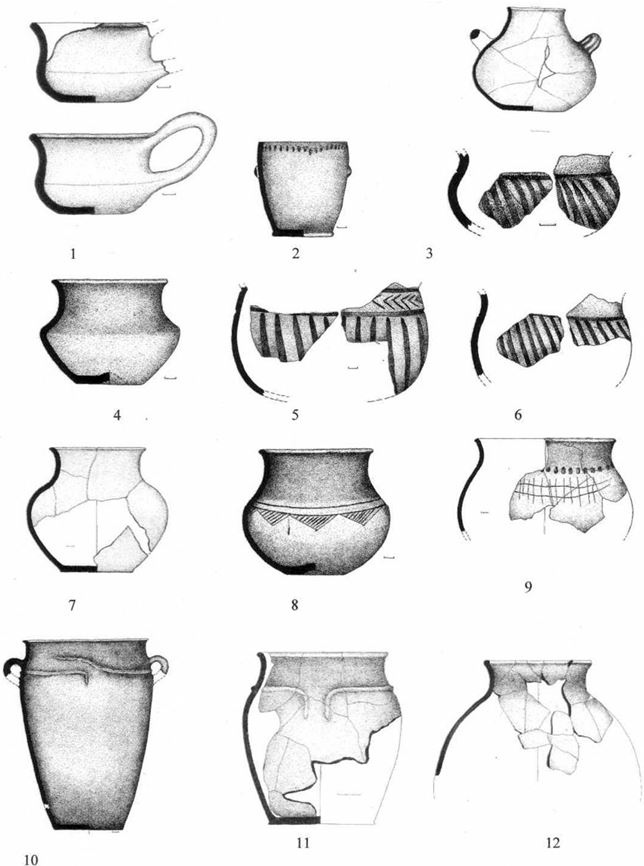

1. Керамический материал составляет основу коллекции артефактов. Керамика представлена горшками разных форм, в большинстве узкодонными сосудами с орнаментацией – характерными сглаживаниями, зубчатым штампом, вдавливанием, косыми насечками, валиками, треугольниками. Встречаются даже не фрагменты, а целые развалы – по ним можно легко восстановить форму сосудов. Такой узор на посуде характерен для поселений в районе нижнего Дуная, это еще одно подтверждение выдвинутой гипотезы о связях наших предков с берегов Южного Буга с древними народами, населявшими центральную Европу. Выделяются фрагменты банкообразных горшков, в составе которых присутствует слюда. Слюда как компонент при изготовлении посуды характерен для культур Центральной Европы, в Степном Побужье он практически неизвестен. Оригинальную часть керамической коллекции составляют корчаги (сосуды типа амфоры), которые относятся к тарной посуде. Это довольно большие сосуды, лощеные и нелощеные. Уникальным экземпляром является корчага выстой 39 см, вместимостью около 20 л. Все керамические изделия, с одной стороны, имеют генетические связи с сабатиновской керамикой, с другой – сильное влияние культур фракийского гальштата и синхронных культур лесостепной зоны. Коллекция подтверждает факт заимствования и импорта в Степное Побужье керамики из западных и северных регионов ойкумены. Некоторые предметы домашней утвари по качеству керамики происходят, скорее всего, из-за Дуная. Наличие «иностранных» предметов подтверждает гипотезу о крупном портовом центре на пересечении торговых сухопутных и морских путей.

2. Изделия из кости. Много выводов о занятиях жителей селения можно сделать на основании анализа изделий из кости. Несмотря на спад косторезного дела в белозерское время, в «Диком Саде» обнаружены довольно редкие для нашего региона изделия. Это 65 орудий труда из кости рогатого скота, рыб, рогов оленя, челюстей, ребер и копыт коня. Костные орудия предназначались для обработки кож и туш животных, рыбы, для охоты, обработки керамики, ткачества, изготовления лошадиной упряжи. Обнаружены также костяные орудия труда, ряд предметов из рогов оленя, служившие, предположительно, для изготовления и починки такелажа судов, для изготовления веревок и канатов. Имеются элементы конской узды и упряжи, выточенные из кости. Были обнаружены два любопытных предмета, изготовленных из кости лошади: оказалось, что это коньки для передвижения по льду (очень похожие на современные и формой, и отполированной поверхностью, и просверленными дырочками для веревок).

Рис. 1. «Дикий Сад». Предметы из рога, кости, бронзы и камня (раскопки 1927, 1956, 1991–2006 гг.

Заготовки для псалиев (1–3); такелажный инвентарь (4); пластина из рога оленя (5); «Конек» (6); бронзовая бляха (7); бронзовый нож (8);

бронзовый кинжал (9); бронзовый нож-пилка (10);

бронзовая шпилька или фибула (11); бронзовый браслет (12);

бронзовый котел (13); литейная форма (14)

Рис. 2. «Дикий Сад». Керамическая посуда (раскопки 2006 г.) Черпак (1); горшок с ручками (1а); банка (2); кубки (3–4, 6); кубовидные горшки (5, 6–9); горшки с валиком (10–12)

Рис 3. «Дикий Сад». Керамическая посуда (раскопки 2007 г.) Горшок (1); кубовидные горшки (2, 5); кубок (3); черпак (4); горшки (6–8, 10–13, 15); ваза (9); корчага (14); урна (16)

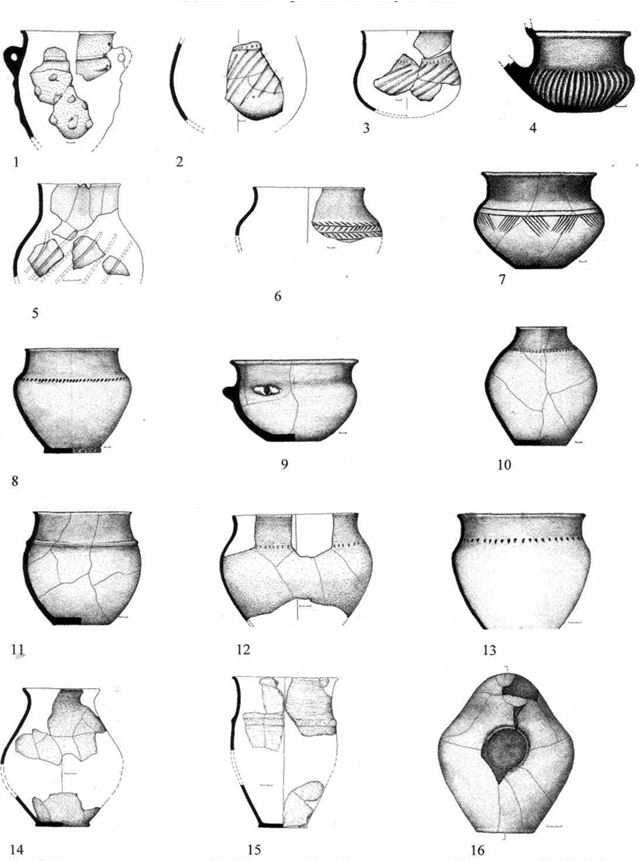

Рис 4. «Дикий Сад». Предметы из кости, бронзы и камня (раскопки 2007 г.)

Заготовка для «конька» (1); лезвие бронзового ножа (2);

лезвие бронзовой пилки (3); бронзовое шило (4);

литейная форма – кельт (5); каменный пестик (6);

каменная модель фаллоса (7); каменный топор-молот (8)

3. Металлические изделия. Археологическая коллекция «Дикого Сада» может гордиться собранием металлических изделий (26 предметов): это кинжалы пяти видов, бытовые вещи (шила, булавки, большой бронзовый котел, рыболовные крючки, пилки), металлические украшения (браслет и фибула). В наших степях при раскопках подобных поселений до сих пор находили максимум 7 бронзовых предметов. Обнаружены элементы лошадиной уздечки, которые по функциональному назначению должны были удерживать с двух сторон голову коня; другие изделия из бронзы, а также каменная форма для бронзолитейного производства. Самая ценная находка – фрагмент бронзового кинжала. Он сохранился почти целиком, только без кончика лезвия. Найдена бронзовая булавка, традиционная для раскопок на территории Балканского региона и Центральной Европы.

4. Каменные орудия труда. Наиболее многочисленный комплекс находок представляют собой каменные орудия труда (более 100 единиц). Они использовались для обработки зерна, дерева, кости, бронзы. Единичная и редкая находка – каменная плитка двусторонней литейной формы. С одной стороны плитка была предназначена для отливки бронзового наконечника, проволочки и трехдырчатого псалия, с другой стороны – уздечного кольца. Обнаружены также каменные формы для литья из бронзы наконечника дротика, деталей уздечки. Интересным является тот факт, что для строительства и изготовления некоторых изделий использовался малоазийский камень, который мог быть завезен только по морю.

5. Предметы природного комплекса. В «Диком Саде» были обнаружены кости дельфина, большое количество рыбной чешуи, костей щуки, вырезуба, осетровых. Найденные остатки скелета сома предполагают его длину до 6 м, что свидетельствует в пользу имеющихся гипотез о том, что флора и фауна этих мест, как и климат, в эпоху бронзового века были совсем иными. Такие предположения относительно климата высказывал и Ю.Н.Рерих.

Полученные материалы позволяют реконструировать различные сферы жизнедеятельности населения Степного Побужья в те времена. Совершенно очевидно, что в этом поселении было хорошо развито производство изделий из кости – скребки и тупики для обработки шкур, орудия труда для изготовления и ремонта корабельного такелажа. Важным был также рыбный промысел.

Можно с уверенностью говорить о развитом ремесленном производстве, прежде всего, изготовлении кожи, керамики, тканей. Основой жизнедеятельности фактории была торговля. Наличие большого количества орудий для изготовления такелажной оснастки позволяет сделать вывод о том, что по Южному Бугу ходили корабли, которым нужны были канаты, паруса и пр. На поселении выявлены также зернотерки, зерновые ямы, что свидетельствует о наличии земледелия.

Элементы лошадиной узды свидетельствуют о развитии скотоводства, а также подтверждают мысль Ю.Н.Рериха о том, что основу хозяйствования в степном поясе Средней Азии в этот период составляло конное кочевое хозяйство. Как пишет Юрий Рерих: «…массовое появление коня, боевого и рабочего, около середины III тыс. до н. э. вызвало настоящий международный переворот, повлекший за собой изменения не только в военной тактике, но даже в государственном строе и быте народов Древнего Востока» [2, с. 79]. Как видно, не только Востока…

Поселение в «Диком Саде» было фактически своеобразным древним «интернационалом». Предполагается, что после гибели Хеттского царства и Трои возникла необходимость поиска новых путей, которые связали бы месторождение меди на востоке и олова на западе для бронзолитейного производства. Была сделана попытка восстановить экономические связи старого мира, который постепенно рушился. Население нашего региона через карпатские перевалы выходило к верховьям Южного Буга, вдоль которого шли караваны, то есть поселение-фактория «Дикий Сад» возникло на перекрестке торговых путей «север-юг» и «восток-запад». Здесь караванщики отдыхали, пополняли припасы, ремонтировали снаряжение, молились своим богам. Этот торговый и культурный центр функционировал на перекрестке последних транскультурных экономических связей уходящего бронзового века, пока их не разрушила эпоха железа, а на смену киммерийцам не пришли скифы.

Выводы об «интернациональном» характере поселения подтвердились также исследованием пород каменных орудий. Петрографический анализ разделяет камень коллекции по происхождению на три типа: первый – местный камень, добывался в районе рек Южный Буг и Ингул; второй – привезенный из регионов Южных Карпат, Малой Азии и отдельных регионов Средиземноморья;

третий – может быть как местным, так и привезенным издалека. Подобная ситуация доказывает многоразовые посещения поселения «Дикий Сад» разными этническими группами местного или пришлого населения. Петрографический анализ показал также, что камень поселения-фактории по ряду признаков отличается от пород других поселений сабатиновско-белозерского времени нашего и близлежащего регионов, что в очередной раз подтверждает уникальную репутацию поселения «Дикий Сад».

Итак, археологи предполагают, что городище «Дикий Сад» было узлом торгового перепутья, связанным с другими цивилизациями Средиземноморского бассейна, с народами Центральной Европы. Фактория была крупным портом древнего мира, торговым и ремесленным центром, куда приплывали суда из Малой Азии, Балкан, Греции. Дальше – товары перегружались на телеги, повозки и на конной тяге отправлялись к Карпатскому перевалу и дальше – в Европу. В это время корабельных дел мастера «латали», готовили галеры в обратный путь. Торговые пути вели на все четыре стороны света. Жители городища занимались земледелием, скотоводством, ремесленничеством, строили дома; процветала торговля и промыслы – охота, рыболовство.

Николаевские археологи – руководители раскопок – даже предлагают вести отсчет истории Николаева не с 1789 года, как это принято сейчас, а с намного более древнего времени. Эти места никогда не были «Диким Полем», как их именуют в учебниках истории, здесь почти всегда были люди и жизнь.

Городище тянется еще метров на 100 вдоль берега. Безусловно, его исследования порождают массу вопросов. Что скрыто на не раскопанных еще территориях? Где искать некрополь? Может ли это быть город, который упоминал Гомер в «Одиссее» как «город людей киммерийских»?

Известный николаевский исследователь А.Золотухин предполагает, что на территории нашего города могли находиться два киммерийско-скифских городища, аналогичных открытому. На эту мысль наводят упоминание Гомером в описании щита Ахилла в «Илиаде» двух киммерийских городов, а также упоминание этих городов у Помпония Мелы, указавшего их названия – Ольвиополис и Борисфенида. Из «Хроники» Евсевия следует, что город Борисфенида, или Борисфен, был основан на сто лет раньше Ольвии, около 647 года до н. э., а это говорит о том, что он был киммерийско-скифским городом, в котором, возможно, оседали приплывшие сюда греки, постепенно превратившие его в древнегреческое поселение.

Юрий Рерих, ссылаясь на исследования А.Тальгрена, писал, что южнорусские степи и Кубань «были заняты к 1200 г. до н. э. киммерийскими племенами <…> Киммерийские племена занимали обширный район и на западе кочевали в пределах теперешних Румынии и Венгрии» [2, с. 140]. Тальгрен относил к киммерийцам находки, сделанные в районе Днепра и на Кубани. Киммерийское искусство было тесно связано с искусством Закавказья и культурой Талыша. К 900–800 гг. до н. э. Ю.Н.Рерих относил последнюю фазу киммерийской культуры: Михайловский клад (Галиция), клад из Новгорцев (Киев), бронзовые топоры с дужками из Кобдена (Одесса). «Бронзовый век просуществовал на Юге России несколько дольше, чем в соседнем Гальштате и на Кавказе. Гальштат и культуры Кавказа оказали влияние на позднекиммерийскую культуру. Гальштатские железные ножи найдены в киммерийских и ран-нескифских погребениях» [2, с. 141]. Как видно, изучение городища «Дикий Сад» является важным дополнением к существовавшим во времена Ю.Н.Рериха представлениям о киммерийцах.

Очень серьезная проблема состоит в том, что место городища «Дикий Сад», несмотря на то, что находится почти в центре города, отличается неухоженностью и заброшенностью. Местное население систематически превращает его в мусорную свалку. Посторонние люди копают землю в поисках металла. Городское начальство продало участки земли в этом месте под широкомасштабное строительство жилого дома. Раскопки ведутся слишком медленно, потому что выполняются силами немногочисленных преподавателей и студентов НГУ, без надлежащего финансирования, фактически на голом энтузиазме. Археологи и немногочисленное культурное сообщество Николаева, осознающее уникальное значение раскопанного городища, ведут борьбу за его превращение в музей под открытым небом. Ученые Института археологии Академии наук Украины бьют тревогу: надо сделать все, чтобы памятник сохранить. Николаевским властям из столицы направлено обращение с просьбой не допустить в этой части «Дикого Сада» строительства, которое приведет к уничтожению городища. В 1978 году городище было взято на учет как памятник местного значения. На самом деле его статус должен быть много выше. До сих пор не решен вопрос о включении историко-археологического объекта «Дикий Сад» в Государственный реестр памятников истории и культуры, как памятника национального значения. Окончательное решение об его судьбе пока не принято.

Подытоживая описание археологического поселения «Дикий Сад», можно сделать вывод о том, что его находка является еще одним фактом, подтверждающим исторические концепции Ю.Н.Рериха о древних контактах народов между собой в период каменного и бронзового веков, о культурной общности многих древних этносов. Юрий Николаевич писал о том, что в течение всего III и II тыс. до н. э. на всем пространстве Средней Азии и смежных с нею областей, от Карпат на западе до Китая на востоке, существовало большое количество таких культур, имеющих между собой связи разного уровня [2, с. 93]. Установить принадлежность их к той или иной этнической группе бывает трудно. Совершенно неизвестными остаются также исторические события, разыгрывавшиеся в пределах северного степного пояса. Но имеющиеся археологические факты дают возможность представить общую панораму хозяйственной и духовной жизни и контактов древних культур между собой.

Литература и примечания1. Плоских В.М., Троянова Е.В. Мир кочевников: исследования Ю.Н.Рериха по истории Центральной Азии // Рерих Ю.Н. История Средней Азии. В 3 т. Т. 1. М.: МЦР, 2004.

2. Рерих Ю.Н. История Средней Азии. Т. 1. М.: МЦР, 2004.

3. «Дикий Сад»: археологический памятник XIII–IX вв. до н. э. – ровесник Трои. Фотоальбом. Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2007.

4. Горбенко К.В. Городище «Дикий Сад» у ХІІІ—ІХ ст. до н.е. // Науковий щоквартальник «Емінак». Миколаїв. 2007, № 1 (1) (липень-вересень).

5. Горбенко К.В., Гребенніков Ю.С. Науковий звіт. Розкопки поселення «Дикий Сад» в 2003 році. К., НА ІА НАНУ. Ф. е. – 2003.

6. Горбенко К.В., Гребенніков Ю.С., Панковський В.Б. Розкопки укріпленого поселення «Дикий Сад» у 2004 р. // Археологічні дослідження в Україні 2003–2004 рр.: Збірка наукових праць / За ред. Н.О.Гаврилюк. – Вип. 7. К., ІА НАН України; Запоріжжя: Дике Поле, 2005.

Н.В.Сергеева-Тютюгина,

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова, Уфа

ОБРАЗ ХРИСТА В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА И ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ РЕРИХОВ ПЕРИОДА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Не в далеких лабораториях, не в кельях, но в жизни вы будете собирать правдивые записи, где Христос не в складках хитона, но в красоте труда собирает ищущих свободу духа.

Листы Сада Мории. ОзарениеВ период Центрально-Азиатской экспедиции (1923–1928) одной из научных задач, которая стояла перед Рерихами, являлся сбор материала, свидетельствующего о пребывании Иисуса Христа на Востоке.

В XIX веке европейской науке подобные сведения были впервые предоставлены российским журналистом и путешественником Николаем Александровичем Нотовичем. В 1893 году во Франции ему удалось опубликовать текст так называемого Тибетского Евангелия в переводе на французский язык под названием «Жизнь Святого Иссы, наилучшего из Сынов Человеческих». В 1895 году этот текст был издан на английском языке, а в 1910 году – на русском в Санкт-Петербурге. В Тибетском Евангелии, помимо известных канонических событий, повествуется о неизвестном периоде жизни Иисуса с 14 до 29 лет, который, как говорится в Тибетском Евангелии, Он провел в Индии и Гималаях, проповедуя среди индуистов [1].

Рерихи были следующими европейскими учеными, которые подтвердили подлинность рукописи, найденной Н.А.Нотовичем. Путешественники так же посетили в 1925 году Ладакх и расположенный в этой горной области монастырь Хемис, где в 1887 году Н.А.Нотович обнаружил рукопись. О том, что Тибетское Евангелие действительно существует, Николай Константинович Рерих записал в своем путевом дневнике следующее: «Буддийский монастырь хранит учение Иисуса, и ламы отдают почтение Иисусу, здесь прошедшему и учившему. Если кто-либо будет слишком сомневаться о существовании таких документов о жизни Христа в Азии, то, значит, он не представляет себе, как широко были распространены в свое время несториане [2] и сколько так называемых апокрифических легенд ими было распространено в древнейшие времена. И сколько правды хранят апокрифы!» [3, с. 81–82]. Н.К.Рерих связал эту рукопись с несторианскими источниками и датировал ее пятым веком [3, с. 82].

Позднее Елена Ивановна Рерих в письме к Р.Я.Рудзитису 1938 года также особо отметит текст, опубликованный в свое время Н.А.Нотовичем, и те исследования, которые продолжали проводить ученые в этом направлении: «Также пошлем Вам, как только получим, копии журнала “Кайзер-и-Хинд”, в котором сейчас помещается серия статей “Жил ли Иисус Хр[истос] на Земле?” и “Индусские рекорды о жизни Христа”. Автор этих статей – доктор философии Артур Р.С.Рой, председатель Общества Веданты в Нью-Йорке. Статьи эти еще тем интересны, что они подтверждают книгу Нотовича “О жизни Христа в Индии и Тибете”, которая является переводом манускрипта-книги, найденного Нотовичем в Ладаке, в монастыре Хеми. Книга Нотовича, как Вы, вероятно, знаете, была запрещена и объявлена высшими духовными властями (Папой) мошеннической подделкой. Нотович подвергся гонениям, и говорят, что будто бы на смертном одре его заставили отречься от этой книги. Теперь же Артур Рой сообщает, что доктор философии Саратх Кумар Саркар в своей статье в Бомбейском еженедельнике пишет, что Свами Абхедананда (известный ученик Рамакришны) говорил ему, что он сам видел в тибетской копии книгу, с которой Нотович сделал свой перевод, и оригинал этой книги написан на пали и находится в Марбуре (местечке или же монастыре) в Тибете. И будто бы сам Абхедананда частично перевел этот манускрипт. Затем Артур Рой приводит из статьи Кумар Саркара сжатый перевод 224 стихов из 14 глав книги, находящейся в монастыре Хеми в Ладаке. Кроме того, он утверждает, что существует описание жизни Ии[суса] Хр[иста] в Индии в редком манускрипте, называемом “Натх Намавали”, который находится сейчас во владении секты садху, называемых Натх Йоги, обитающих на холмах Виндхья (на сев[ере] от Бомбея). Вам будет особенно интересно прочесть эти статьи, ибо я уже выслала Вам страницы из жизни Великого Путника, или И[исуса] Хр[иста] <…> Я не сомневаюсь, вернее, знаю, что Хр[истос] был в Индии, но ученые-востоковеды, поддержанные представителями церкви, яро отрицают эту возможность. Потому так интересны эти новые расследования» [4, с. 30–31].

В своем путевом дневнике Николай Константинович приводит обширные выдержки из публикации Н.А.Нотовича [5]. Обратимся к тем фрагментам, на которые особо обращает внимание ученый и художник. Дело в том, что одну из главных задач современной эпохи Н.К.Рерих видел в очищении древних Учений от позднейших наслоений. В своем дневнике он в одном ряду приводит фрагменты из Учений Будды, Конфуция, Христа, которые со всей очевидностью раскрывают единство взглядов Великих Учителей человечества. По мнению Н.К.Рериха, воззрения Великих Учителей являются единым Учением об Общине: «Такой высокий и близкий всем народам облик Иисуса сохраняют буддисты в своих горных монастырях. И не то диво, что учения Христа и Будды сводят все народы в одну семью, но диво то, что светлая идея общины выражена так ясно. И кто будет против этой идеи? Кто умалит простейшее и красивейшее решение жизни? И община земная так легко и научно вливается в великую Общину всех миров. Заветы Иисуса и Будды лежат на одной полке. И знаки древнего санскрита и пали объединяют искания» [3, с. 85]. В этой связи в Тибетском Евангелии Николай Константинович отмечает особо тот факт, что Христос, как и Будда, проповедовал в Индии не среди религиозной элиты браминов и светской власти кшатриев, а среди самой униженной части населения – вайшьев и шудр. «Но Исса не слушал речей браминов и ходил к шудрам проповедовать против браминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, что человек присваивает себе право лишать своих ближних человеческого достоинства», – цитирует Н.К.Рерих древний апокриф [3, с. 82]. Затем исследователь выделяет фрагменты проповедей Иссы в Непале и Гималайских горах. Обращает на себя внимание Н.К.Рериха и высказывание Иссы о Святом Духе, который, как запечатлено в Тибетском Евангелии со слов Христа, проявляет себя через сердечную энергию. «Исса учил не стараться видеть своими собственными глазами Вечного Духа, но чувствовать его сердцем, и стать душой чистой и достойной…» [3, с. 83].

Далее Николай Константинович цитирует фрагмент, где сказано, что Исса прибыл вновь в Израиль в возрасте 29 лет. Особо в Тибетском Евангелии Н.К.Рерих подчеркивает точку зрения о том, что Иссу «убил не еврейский народ, но представители римского правительства». «Империя и богатые – капиталисты – убили Великого Общинника, несшего свет и трудящимся и бедным. Путь подвига света!» [3, с. 82]. Во фрагментах, которые цитирует исследователь, Исса предстает как Учитель, утверждающий древние законы эволюции в их истинном первоначальном смысле. «Законы Моисея я старался восстановить в сердцах людей. И вам говорю, что вы не разумеете их истинного смысла, ибо не мести, но прощению они учат, но значение этих законов извращено» [3, с. 84].

В дневнике Н.К.Рерих также полностью приводит слова Христа, которые являются гимном женщине: «Почитайте женщину, мать вселенной; в ней лежит истина творения. Она – основание всего доброго и прекрасного. Она – источник жизни и смерти. От нее зависит существование человека, ибо она опора в его трудах. Она вас рождает в муках. Она следит за вашим ростом. До самой ее смерти вы причиняете ей томление. Благословляйте ее. Чтите ее. Она ваш единственный друг и опора на земле. Почитайте ее. Защищайте ее. Любите ваших жен и уважайте их, ведь они завтра матерями будут, а позднее – праматерями всего рода. Любовь их делает человека благородным, смягчает ожесточенные сердца и укрощает зверя. Жена и мать – неоценимое сокровище, они украшение вселенной. От них родится все, что населяет мир. Как свет отделяется от тьмы, так женщина владеет даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Ваши лучшие мысли должны принадлежать женщине. Черпайте в них ваши нравственные силы, необходимые вам, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям, этим вы унизите только самих себя. Этим вы потеряете то чувство любви, без которого ничего здесь на земле не существует. Принесите почитание жене, и она защитит вас. Все, что сделаете матери, жене, вдове или другой женщине в скорби – сделаете для духа» [3, с. 84].