Полная версия

Полная версияПолная версия:

80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008

Часть города вскоре оказалась под водой, а вторая часть осталась на возвышенном плато озера. Исследованием их еще предстоит заняться.

Материал о современных исследованиях Иссык-Куля был любезно предоставлен академиком В.М.Плоских, который в настоящее время является руководителем комплексной историко-археологической экспедиции на Иссык-Куле.

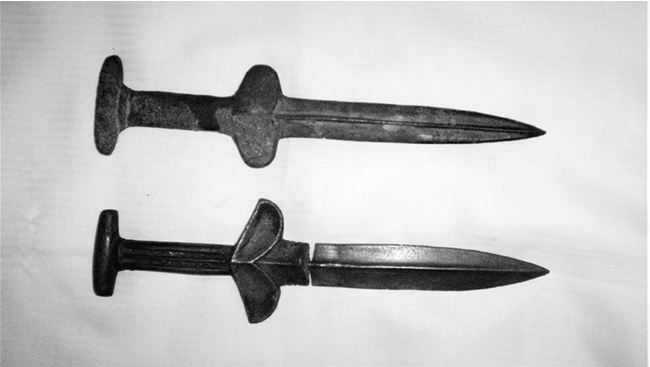

В свое время ученые Кыргызстана В.М.Плоских и В.П.Мокрынин обнаружили на побережье современного села Барскоон (средневековый Барсхан) бронзовые бляшки для украшения одежды вождя с изображением хищных кошачьих морд (барса) – типично «звериного стиля» (рис. 2). Они относятся к сакскому периоду. Рядом, в прибрежных водах Дархана и Сару, на глубине 1,5 м был обнаружен бронзовый жертвенный котелок сакского времени и два бронзовых сакских кинжала (акинака). Такие же кинжалы находятся в античной коллекции оружия воинов великого завоевателя в Александрийском музее подводных находок в Египте (рис. 3).

В полевой сезон 1985 года на дне Тюпского залива были впервые обнаружены остатки крупного городища. Находки каменных и бронзовых орудий труда, предметов земледельческой культуры, целых изделий и фрагментов керамической посуды, бронзовых зеркал, каменных зернотерок, шлаков бронзового литья, опорных основ строений свидетельствовали: городище существовало где-то в I тыс. до н. э. Ученые предположили, что нашли развалины знаменитого города Чигу – ставки могущественного правителя древнеусуньского племенного союза на Иссык-Куле, города, который упоминается в древнекитайских летописях. Но все это нужно было еще доказать новыми изысканиями.

Дальнейшие находки, одна эффектнее другой, подтверждали гипотезу о столице усуньского государства Чигу, впитавшей в себя все элементы предшествующих более древних (сакских) культур. За три последующих полевых сезона, в которых принимала участие группа московских аквалангистов, возглавляемая профессором С.С.Прапором, под водой удалось собрать довольно солидную коллекцию предметов материальной культуры, которая давала представление о жизни столичных обитателей, их занятиях и быте. Все предметы долгое время находились под водой и были покрыты известковыми донными наростами.

Привязка исторического города Чигу к определенному месту имеет важное научное значение. Скудная письменная история столицы усуньских правителей – кунбагов получает не только точную локализацию на местности, но и прочную фактологическую базу из беспристрастных и многочисленных археологических материалов. Отождествление затопленного городища с Чигу позволяет установить многие ранее неизвестные факты, имеющие не только историко-познавательное, но и научное значение.

Первые попытки исследования подводных древностей Иссык-Куля, о которых, конечно, знал и Ю.Н.Рерих, были предприняты еще в 1871 году по инициативе военного губернатора Семиречья из города Верного Г.А.Колпаковского. Для этих целей попытались даже выписать легкий водолазный костюм из Парижа.

Пионером современного научного исследования подводных памятников Иссык-Куля с использованием аквалангов следует считать известного кыргызского археолога Д.Ф.Винника, начавшего погружения со студентами еще в 1959 году. К сожалению, позже они были прерваны.

В результате исследований, возобновленных учеными В.М.Плоских и В.П.Мокрыниным в 1985 году, под водой было зафиксировано более десяти памятников, а на побережье Иссык-Куля – до сотни. Они являются немыми свидетелями двух цивилизаций: древнекочевой (I тыс. до н. э.) и средневековой земледельческой (VIII–XIII вв. н. э.).

Кроме ученых Кыргызско-Российского Славянского университета и Национальной академии наук, в экспедиции приняли участие аквалангисты Конфедерации подводной деятельности России под руководством профессора С.С.Прапора и кандидата исторических наук С.Лукашевой с использованием современного подводного оборудования.

Экспедицией были выявлены и зафиксированы на дне озера неизвестные ранее древние курганы, каменные изваяния, поселения, городища.

Еще об одной примечательной подводной находке.

В заливе Кара-Ой, что вблизи курортного центра Чолпон-Ата, на расстоянии 2,5 км от берега и на глубине около 5 м буквально в последний день полевого сезона 2003 года со дна озера были подняты два бронзовых жертвенных котла изумительной сохранности. Подобные жертвенники были широко распространены в античную эпоху по всему Семиречью – современному Казахстану и Кыргызстану.

Но эти котлы имели отличительные особенности. На дне под толщей воды, в бликах солнечного света, они отливали желтым золотистым цветом: большой котел, занесенный песком и илом, и рядом малый бронзовый котел. Он лежал вверх дном, так же был затянут илом и песком. Выступали только фигурные ножки, выполненные в форме птичьих лапок – «звериный стиль».

Котел, традиционно сакский, поразил, в первую очередь, своей хорошей сохранностью и почти полной неокисленностью. На боках котла и на поддоне бронза сияла цветами от лимонно-желтого до красновато-желтого (рис. 4). Зеленовато-бирюзовые окислы практически отсутствовали. Поднятые котлы отливали золотом, поражая воображение всех собравшихся. Поражало и мастерство литейщиков, секрет которых не раскрыт даже в наше время.

Впечатляющей находкой стал найденный на дне бронзовый псалий – часть конской узды. Псалий изготовлен способом литья. Как часть парадной упряжи, он представляет собой фактически художественное изделие. Отливка выполнена в виде двух голов хищников (пантеры?), смотрящих в разные стороны. Челюсти хищников неестественно вытянуты, пасть раскрыта, верхняя губа как бы закручена вверх на конце, а нижняя имеет подобие бороды, челюсти соединены стилизованными зубами – типично сакский «звериный стиль».

В полевой сезон 2005 года археологи Кыргызстана сделали сразу несколько интересных находок. Экспедиция академика В.М.Плоских подняла со дна озера Иссык-Куль целый «клад» бронзовых предметов оружия и быта сакского времени: кинжал-акинак, топорики, наконечники пик и стрел, серпы, псалии (части конской узды), круглодонные кувшинчики и фрагменты керамики, относящиеся к середине I тыс. до н. э. (рис. 5). Такого набора предметов двух с половиной тысячелетней давности в одном месте, тем более на глубине 5 м и на расстоянии 2,5 км от берега, ученые еще никогда не обнаруживали. Очевидно, ученые «напали» на размытые курганы и поселения сакской эпохи.

Несколько лет назад в размытых курганах античного городища Барскоон по наводке местных школьников удалось собрать коллекцию бронзовых бляшек с изображением головы барса, служивших для украшения одежды. Это были предметы классически сакского «звериного стиля», подобные тем, которые казахские археологи раскопали в кургане Иссык, расположенном между озером Иссык-Куль и Алма-Атой. Только в казахском кургане бляшки были золотые, а в Барскооне бронзовые, но вместе с отходами производства, что говорит о местном их изготовлении.

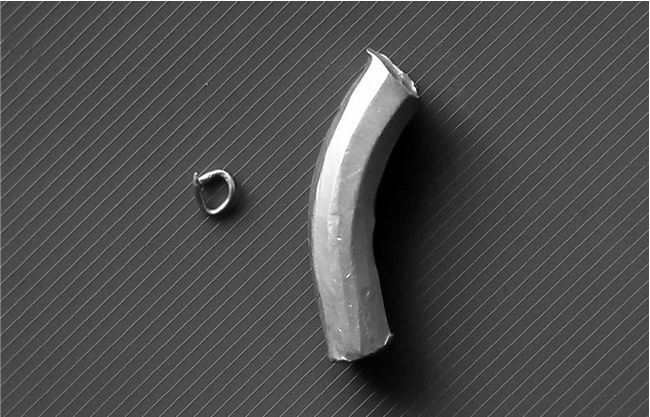

Теперь же со дна озера был поднят «обрубок» уникального золотого слитка проволочной восьмигранной формы почти в 70 г (рис. 6). Можно предположить, что этот слиток – первый обнаруженный в Центральной Азии образец ранней формы металлических денег, служивший эквивалентом обмена, предшественник золотых монет. Если гипотеза подтвердится, то эта материально ценнейшая находка станет уникальной историко-культурной ценностью мирового значения, как прообраз золотых монет.

Интересным можно назвать обнаружение среди поднятых со дна озера бронзовых предметов наконечника копья. Подобных наконечников на территории Центральной Азии еще не находили. Но в составе Каракольского клада, найденного в конце XIX века, имеются пять кинжалов, датируемых II тыс. до н. э., по своему оформлению аналогичных лезвию наконечника копья. Этот факт свидетельствует о том, что культура эпохи бронзы мирно эволюционировала в сакскую культуру.

Спектральный анализ бронзовых изделий со дна Иссык-Куля, проведенный в лаборатории Кыргызско-Российского Славянского университета, в совокупности с другими показателями также говорит о местном производстве предметов.

Археологические находки со дна озера Иссык-Куль свидетельствуют о распространении металлургии и бронзового литья среди кочевников I тысячелетия до н. э., о наличии торгово-ремесленных центров, с которыми были связаны скотоводы, ведущие кочевой или полукочевой образ хозяйствования и жизни, об их высокой культуре и, как считает академик В.М.Плоских, об особом виде цивилизации.

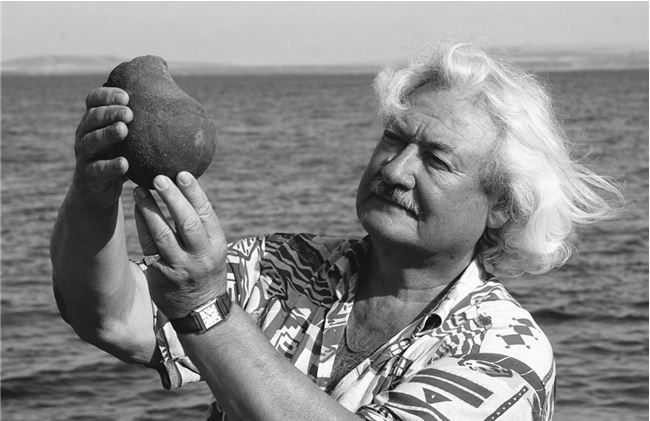

Из-под вод озера добывался в основном «подъемный материал» – то есть предметы, спокойно вымываемые песком со дна озера (рис. 7). Они же «выбрасываются» на берег и затем становятся добычей «черных археологов». В летний курортный сезон на Иссык-Куле открываются многочисленные неконтролируемые дайвинг-клубы, массы «диких» аквалангистов и туристов подчистую обследуют прибрежье и дно озера, собирая и увозя с собой за пределы республики предметы, представляющие археологическую ценность. Этот беспредел с каждым годом расширяется, а государственные службы не могут с ним бороться, да и правовой основы для этого не имеется. Все это мешает нашим ученым осуществить главные направления будущих исследований: хронологически зафиксировать известные подводные поселения и захоронения, открыть новые объекты, обобщить ранее известные и собрать новые факты истории, материальной и духовной культуры. Все это должно привести к решению основной задачи: восстановлению древней и средневековой цивилизации Иссык-Куля, а следовательно, и открытию новых страниц истории всей Центральной Азии (рис. 8).

Руководитель группы подводных археологов профессор С.С.Прапор, возвращаясь из экспедиции, свои впечатления о затонувших памятниках Иссык-Куля выразил так:

«Мы опускались под воду во многих морях и океанах планеты. Но чтобы всего за неделю со дна в таком количестве были извлечены столь уникальнейшие предметы многотысячелетнего возраста – в нашей, да и в мировой практике подводной археологии – случай небывалый.

Мы любовались бронзовым жертвенным котлом, на боках которого переливалось солнечное сияние. Сосуд прекрасно украшен: в художественной манере выполнены витые ручки. Казан поменьше покоился на сработанных древним мастером «птичьих ножках». Наконец-то Провидение повернулось к нам лицом.

Дух захватывает, когда думаешь о том, что скрыто под волнами благословенного озера. Речь даже не о кладах, а о несметных богатствах, которые мы просто не имеем права не извлечь на свет Божий. Это наш долг перед потомками!» [6, с. 46].

Впереди должны быть новые экспедиции. Новые исследования подводных памятников древней цивилизации. Иссык-Куль только приоткрыл свои тайны и ждет профессионалов для разгадки своей главной тайны: была ли в этом регионе античная кочевая цивилизация?

Литература1. Рерих Ю.Н. Письма: 1919–1935. Т. 1. М.: МЦР, 2002.

2. Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Рериха в Центральную Азию // Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная Азия. Самара: Агни, 1999.

3. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Самара: Агни, 1994.

4. Рерих Ю.Н. История Средней Азии. Т. 1. М.: МЦР, 2004.

5. Плоских В.М. Наш Кыргызстан: С древности до конца XIX века // Популярная историческая энциклопедия. Бишкек, 2004.

6. Плоских В.М., Плоских В.В. Подводные тайны Иссык-Куля: В поисках христианского монастыря и мощей святого Матфея, апостола и евангелиста. Бишкек: Илим, 2008.

Рис. 1. Камень Тамга-Таш с надписью «Ом мани падме хум»

Рис. 2. Бронзовые бляшки «звериного стиля» с изображением головы барса

Рис. 3. Сакские акинаки

Рис. 4. Сакские жертвенные котлы. Бронза. VI–V вв. до н. э. Найдены на дне озера Иссык-Куль в районе села Жаркымбаево и села Кара-Ой

Рис. 5. Часть конской узды – бронзовый псалий

Рис. 6. Золотой слиток со дна Иссык-Куля

Рис. 7. «Подъемный материал» со дна Иссык-Куля

Рис. 8. Академик В.М.Плоских с очередной находкой

К.В.Горбенко,

Кандидат исторических наук, археолог, директор научно-исследовательского центра «Лукоморье» Института археологии НАН Украины, Николаев, Украина

А.Ю.Сурина,

преподаватель кафедры философских наук Николаевского государственного университета им. В.А.Сухомлинского, Николаев, Украина

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ «ДИКИЙ САД» НА НИКОЛАЕВЩИНЕ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Ю.Н.РЕРИХА

После Центрально-Азиатской экспедиции семьи Рерихов (1923–1928), обобщая собранный материал, Юрий Николаевич Рерих написал свои главные исторические труды «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета» (1930), «По тропам Срединной Азии» (1931), а также фундаментальный труд «История Средней Азии» (вторая половина 1930-х годов). Трехтомник «История Средней Азии» является одним из самых значительных трудов Ю.Н.Рериха. Несмотря на то, что издан в России с полувековым опозданием, он удивляет масштабами проведенных исследований, широтой охвата событий и особым методологическим подходом, свойственным произведениям всей семьи Рерихов. Эту методологию «можно назвать синтезом: в исследовании доминирует идея целого, части вписываются в него, выявляются закономерности их развития, взаимодействия, обозначаются ритмы функционирования этой системы <…> Видение целого требует от исследователя умения находить аналогии, причинно-следственные связи, действующие как на внутреннем, так и на внешнем уровне…» [1, с. 10].

Два уже изданных тома «Истории Средней Азии» – это колоссальная панорама географического, климатического, исторического, культурного прошлого Средней Азии, охватывающая период со времен палеолита до конца XIV века. Географически Ю.Н.Рерих включает в понятие Центральной Азии области более широкие, чем это обычно принято. К внутреннему району Средней Азии, указанному Рихтгофеном, он добавляет соседние переходные и периферические, этнически и культурно родственные области, к которым относит Западный Туркестан, Южный и Восточный Тибет, область верховий Желтой реки, западные окраины Маньчжурии. Он исследует также этнически и исторически родственные центральноазиатскому миру степные пространства Южной Сибири, Кавказа, Ирана, Афганистана, северо-запада Индии, а также пространства Юга России (ныне составляющие существенную часть территории Украины). Описывая археологические находки южнорусских степей, Юрий Николаевич затрагивает такие важные открытия неолитического периода, сделанные на территории современной Украины, как Трипольская культура, «культура окрашенных погребений» или «курганная культура» [2, с. 85, 89], а также уделяет внимание кочевым племенам (киммерийцам, скифам, сарматам и др.), населявшим, в том числе, Северное Причерноморье.

Стратегией исследования Юрия Николаевича Рериха является поиск культурного единства, как важнейшего фактора развития данного региона и исторической интеграции мира в целом. Доминирование целостного, панорамного взгляда на историю позволяет выявлять многочисленные историко-культурные параллели, которые делают труды Ю.Н.Рериха незаменимым источником в развитии такого современного междисциплинарного направления науки, как кросс-культурные коммуникации. Он был одним из немногих ученых первой половины XX века, работавших в направлении поиска единства культурного пространства древней Евразии, уходившего корнями в каменный век.

Ключевым в исторических трудах Юрия Николаевича становится тезис: «Степь – начало объединительное». С его точки зрения именно степной пояс Евразии на разных исторических этапах играл роль соединительного звена между странами Востока и Запада. Просторы этих степей, протянувшихся почти сплошной полосой от Карпат на западе до Большого Хингана на востоке, на протяжении многих веков служили жизненной основой и ареалом кочевых культур скифов, гуннов, тюрков, монголов и других этносов. На протяжении огромного временного промежутка со времен палеолита до XIV века ученый выделяет некие «волны» активности в той или иной части региона, которые проявлялись в виде периодических миграций или завоеваний, в результате чего постепенно формировался пестрый узор азиатских и европейских культур. Таким подходом Ю.Н.Рерих опережает «теорию пассионарности» Л.Н.Гумилева [1].

Описанная Ю.Н.Рерихом территория этнически и исторически родственных центральноазиатскому миру степных пространств, включает в себя и степную зону Северного Причерноморья, куда входит современная Николаевская область Украины.

По нашему мнению, одним из новых фактов, подтверждающих исторические теории Ю.Н.Рериха, можно считать раскопки городища “Дикий Сад” в городе Николаеве, которое было древним городом-портом, промежуточной точкой многочисленных караванных путей бронзового века, соединяющих достаточно отдаленные регионы древней Евразии.

В кратком «Заключении об археологическом памятнике “Дикий Сад”, расположенном в г. Николаеве» доктор исторических наук, профессор, заместитель директора НИИ охраны памятников, член-корреспондент Немецкого археологического института В.И.Клочко писал следующее: «Археологический памятник “Дикий Cад” является городищем поздней бронзы (белозерский период, 1300– 900 гг. до н. э.). Расположен он на высоком берегу Южного Буга, в месте впадения в него реки Ингул. Место расположения памятника и находки в нем позволяют интерпретировать его как остатки древнего города-порта, расположенного на торговом пути, который связывал через реки Западный Буг и Южный Буг бассейны Черного и Балтийского морей.

Таким образом, городище “Дикий Сад” является единственным сохранившимся в Украине археологическим памятником – остатками черноморского города-порта времен легендарной Трои и самой Троянской войны.

Сохранившиеся в этом памятнике остатки жилищ, храмов и оборонительных сооружений позволяют вполне достоверно музеефицировать и реконструировать эти сооружения и общий вид городища в целом. Все перечисленные выше обстоятельства выдвигают городище “Дикий Сад” в ряд выдающихся памятников общеевропейского археологического наследия и побуждают задуматься над необходимостью сохранения и музеефикации, которая позволит поставить его в ряд выдающихся памятников мирового культурного наследия» [3, с. 2].

О самом поселении известно давно. Его раскопки начались еще в 1927 году Ф.Т.Каминским, в 1956 году работала небольшая экспедиция Киевского университета (Л.Славин, А.Малеванный), но систематические исследования ведутся только с 1990-х годов. Руководителями экспедиции на сегодняшний день являются директор научно-исследовательского центра «Лукоморье» Института археологии НАН Украины Кирилл Владимирович Горбенко и доцент Николаевского государственного университета Юрий Спиридонович Гребенщиков. На протяжении последних 17 лет сделаны многочисленные находки, позволяющие выстраивать определенные теории и гипотезы относительно цели существования древнего города, образа жизни его обитателей. Многие из этих гипотез можно считать сенсационными.

Во-первых, возраст городища составляет 3–2 тыс. лет – это XIII–IX вв. до н. э. Как уже указывалось – это возраст Трои. В Николаевской области расположено еще одно знаменитое городище – античный город Ольвия, основанный как колония Северного Причерноморья выходцами из малоазийского города Милета в VI в. до н. э. Так вот, городище «Дикий Сад» старше Ольвии более чем на 500 лет. Кроме того, это единственное степное городище эпохи поздней бронзы, обнаруженное в Украине.

Во-вторых, судя по всему, это было не просто маленькое селение, а достаточно крупный порт и религиозный, торговый, ремесленный центр. Предполагается, что данное поселение, находившееся на высоком берегу при слиянии рек Южный Буг и Ингул, играло роль культового центра и промежуточной базы для тех, кто следовал вверх или вниз по этим рекам.

Глубина и насыщенность культурного слоя неоднородна (от 0,3–0,75 м в помещениях до 1,0–1,5 м во рву), а общая площадь достигает почти трех га. Археологи относят поселение к сабатиновской и белозерской культуре [2], датируемой XIII–IX вв. до н. э., население которой было либо киммерийским, либо еще до-киммерийским. Структурно городище «Дикий Сад» состояло из укрепленной цитадели, предместья и посада [4]. Поселение выполняло роль фактории, связывавшей население Степного Причерноморья с Эгейским миром, Средней и Северной Европой. Очевидно, что современные транспортные коридоры – предмет гордости глобального европейского сообщества – были налажены более 3 тысяч лет назад. Накопленные в ходе раскопок материалы позволяют по-новому взглянуть на историю региона, и не только региона.

Находки, сделанные археологами за наиболее интенсивные годы исследований [4], [5], [6], можно разделить на группы.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯЗа последние годы николаевскими археологами исследовано предположительно 60 % площади поселения, на которой выявлено 20 археологических объектов. Наиболее плодотворными для исследований стали 2004–2007 годы, когда были раскрыты большие площади города, обнаружены остатки оборонительной стены шириной 4 м с башней и характерное углубление (видимо, это был проход или проезд на территорию городища с западной стороны); ров шириной 2–3 м и глубиной 1,3–1,35 м от уровня современной поверхности, и в нем – каменные плиты для облицовки, укрепления стенок. Оборонительные сооружения, вероятно, окольцовывали все городище. Зафиксирован каменный фундамент, на котором когда-то «крепился» мост через ров, и ведущая к мосту глинобитная дорога – она сохранилась отлично, мощная, хорошо утрамбованная.

Помещения строились из местного камня – «рваного» известняка (технологией распила камня еще не владели). Раскопки открыли взору ритуальные, хозяйственные, жилые помещения и ремесленный комплекс. В хозяйственных помещениях было найдено множество ям с остатками глиняных черепков и ячменя. Землянки докиммерийского населения представляют собой жилища и хозяйственные постройки. Верхняя часть стен землянки выложена из камня со следами земляной обмазки. У входа в нее нечто вроде каменного загона, в котором могли доить коз. В полу обнаружена система ям: для столбов, удерживавших крышу, и сосудов, в которых могло храниться зерно и другие продукты. Раскопаны остатки мастерской по производству костяных предметов, которая датируется XIII–X вв. до н. э.

В северо-западной части городища располагался посад, то есть предместье, заселенное простыми людьми, которые обслуживали элиту. Открыты их жилища: обычные землянки 4×4 м, стены из глины, в полах – по две хозяйственные ямы и очаг. Кроме того, между жилищами обнаружено и исследовано 20 хозяйственных ям, имеющих каменную облицовку, – здесь хранили мясо и рыбу, пшеницу, ячмень, подтверждением чему служат сохранившиеся кости рыб, остатки зерна среди горшечных черепков. Прослеживаются элементы социальной дифференциации – элитные постройки и жилища простых людей, что свидетельствует о зачатках государства.

В городище обнаружен также ритуально-культовый комплекс, который представляет особый интерес, так как свидетельствует о духовной жизни наших предков. В находках, относящихся к этой области, прослеживаются все характерные для той эпохи древние культы и ритуалы. Анализ культовых помещений доказывает, что его жители поклонялись солнцу, луне, огню, почитали предков и героев, практиковали культ плодородия и фаллический культ. В сторожевой башне на уровне пола в одной из 9 обнаруженных ям раскрыто захоронение антропоморфной плиты размером 52×37 см, то есть стелы с контурами человеческого тела. Под стелой был найден разбитый горшок с большим количеством золы, плита была аккуратно уложена поверх сожженного жертвоприношения головой строго на юг. Строение носит явно культовый характер. Возможно, так увековечили память о герое, погибшем вдали от родных мест, поскольку верили, что душа вселяется в камень. А может, это был оберег, заложенный в основу сторожевой башни, – и дух героя, его каменный символ, охраняли город от врагов?