Полная версия

Полная версияПолная версия:

Кулига. Описание деревни Кулига и ее окрестностей

Эти заросли можжевельника, или как их у нас называли «вереска», использовался жителями Кулиги поздней осенью для пропарки кадок61 перед приготовлением и закладкой в них солений. Кадку хорошенько промывали. Клали в неё можжевеловые ветки, а ветки эти ошпаривали крутым кипятком, чтобы их дух пропитал древесину кадушки. Затем её накрывали стеганным одеялом, чтобы можжевеловый пар не выходил наружу. Приподняв одеяло, кидали в кадку сильно раскаленные камни. Вода начинала шипеть и глухо урчать под одеялом, при этом новая порция можжевелового запаха впитывалась кадушкой. Таким образом, осуществлялась дезинфекция тары и было залогом того, что соленья зимой не прокиснут и не будут плесневеть. А соленья при этом приобретали при этом чудесный можжевеловый аромат.

Также старухи использовали можжевельник для отпугивания от дома нечистой силы. Весной срезали свежую веточку и прикрепляли её к воротам. Считалось, что нечистая сила могла проникнуть во двор только ночью, но при этом на своем пути она все считала, в том числе и иголки на можжевельнике. И таким образом, нечистая сила могла просчитать хвою до самого рассвета, так и не попав внутрь ограды, а с первыми лучами солнца она исчезала. Дополнительным оберегом служило также и начертание угольком креста на верхнем косяке ворот.

Однако пахучие можжевеловые веточки не смогли отпугнуть варварское отношение к родной природе некоторых местных жителей. До сих пор в этом месте стоят голые тёмно-серые с синевато-белёсым отливом тоненькие стволы сгоревшего можжевельника.

При описании «Постной редки» стоит отметить, что ещё в начале ХХ века граница между «Постной Редкой» «Казённым» была размыта и толком не определена. Один лесной массив плавно переходил в другой. Позднее, из-за выкорчевки, их стало разделять пашенное поле, посреди которого шла дорога от Кулига к селу Арамашево.

«Постной редкой» этот лесной массив назывался, судя по названию, из-за скудости даров леса. Лес здесь смешанный, преобладает в основном осина, грибов и ягод мало. Когда было развито совхозное хозяйство, многочисленные стада коров вытаптывали эту территори. Но и после развала совхоза здесь наблюдается некая бедность земли. Судя по всему, дело обстоит в особом почвенном составе.

«КАЗЁННЫЙ» ЛЕС

В «Постной Редке» росло мало грибов, поэтому за груздями и маслятами кулигинцы ходили через Шайтанку в другой, хвойный, лес.

Ещё недавно на вопрос где наломал груздей можно было услышать от местных жителей: «В казённом».

Почему же указанный лес назывался «Казённым»? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо затронуть тему промышленного освоения Урала.

Возникновение большой металлургии на Урале относят к началу XVIII века и связано это с Указами Петра I, которыми он предписывал на реках Тагил и Нейва, где находились залежи железной руды, создать железоделательные заводы.

7 октября 1702 года верхотурский воевода Алексей Калетин получил Указ Петра I начать строительство Алапаевского железоделательного и чугуноплавильного завода.

Завод был построен в течение полутора лет и в 1704 году был запущен. Строили его крестьяне близлежащих деревень, впоследствии они были приписаны к заводу и стали называться приписными. Жители деревни Кулига также были приписаны к Алпаевскому заводу.

Приписку крестьян к Алапаевскому заводу инициирована Василием Никитичем Татищевым62 во время его работы совместно Блюэром63 над техническим переустройством казенного Алапаевского завода.

На самом заводе непосредственное производство чугуна и железа было обеспечено рабочей силой. Однако для добычи сырья в необходимом объеме нужно больше рабочих рук. Для решения этой задачи Татищев решил обратился 1721 году сибирскому губернатору князю А. М. Черкасскому с прошением приписать к Алапаевскому заводу Невьянскую, Арамашевскую и Мурзинскую слободы. Прошение было удовлетворено.

Кроме человеческих ресурсов заводам требовалось в огромном объеме древесноугольное топливо. Функционирование горных заводов зависело в первую очередь от отвода к ним больших лесных площадей.

Приписанные к заводам леса оформлялись в лесные дачи и могли использоваться только для заводских нужд. После вырубки этих лесных массивов, окружавших горные предприятия, производились новые «прирезки» лесов, и лесные владения заводчиков все больше и больше расширялись. Если первоначальный отвод земель проводился с целью снабжения заводов древесным топливом, то впоследствии эти лесные площади переходили в собственность уральских заводов.

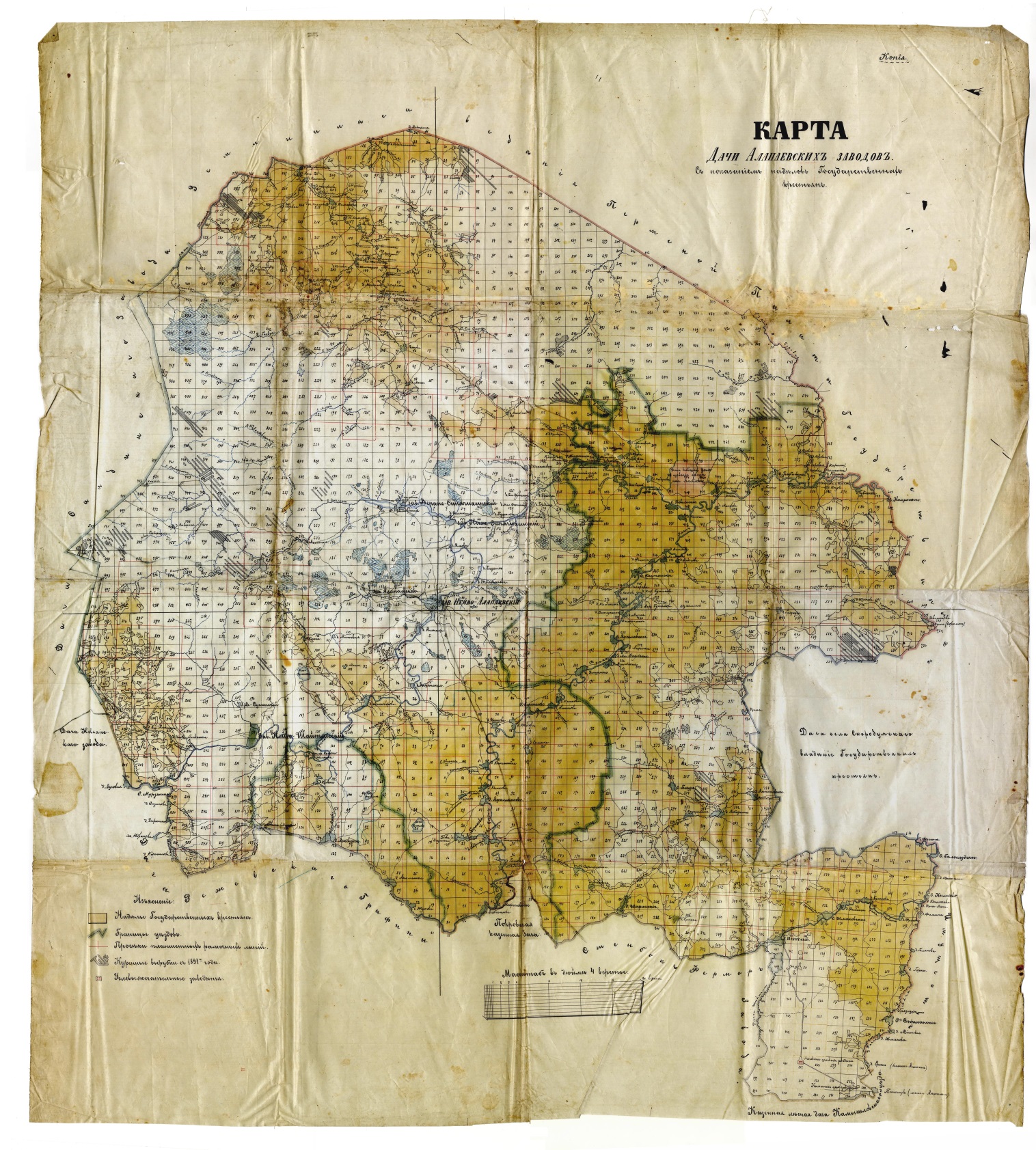

К середине XVIII века сложился комплекс горнозаводских предприятий с тесными производственными связями и был создан Алапаевский горный округ включающий в себя 8 заводов, лесные дачи, рудники.

Лесная дача – ограниченная часть лесных угодий в Российской империи, подчинённая единому хозяйственно-техническому плану и прикреплённая к какому-либо владельцу. Большинство лесных дач было государственными (казёнными). Для удобства ведения хозяйства лесные дачи делится на примерно равные части прямоугольной формы (кварталы), отделяющиеся просеками, используемыми для вывозки заготовленных в лесу лесоматериалов.64

Период появления первых заводов на Урале (вторая половина XVII в.) характеризуется активизацией геологоразведочных работ, заводы предлагалось строить вблизи лесных массивов. Начальник Сибирского приказа A.A. Виниус в грамоте верхотурскому воеводе от 15 июня 1697 года указал «…отыскивать под заводы места, при которых сыщутся многие пустые леса». Предписывалось составить чертеж, где должно было отмечаться, «в котором месте, какие и великие леса на сколько верст». Древесное топливо являлось важной частью производственного процесса, и его наличие играло большую роль при выборе мест для строительства металлургических предприятий. Это первое упоминание об уральских лесах, которые отводились в заводские дачи.

На нужды завода уходило большое количество леса. Так, сохранившемуся в Государственном архиве Свердловской области (ф. 59 оп. 15) рапорту заводского межевания селений, составленный титулярным советником Михайловым, Алапаевский завод ежегодно тратил 13 200 коробов65, из-за ограниченности возможности на рубку шла молодая поросль, всего лесов, отведенных к заводу должно было хватить на 28 лет.

Первое руководство для ведения лесного хозяйства в горнозаводских дачах было выработано в 1702 года. В нем предписывалось разделить лесную дачу на участки – лесосеки, которые после вырубки «оставлялись под поросль». По распоряжению Петра I все леса в заповедных пределах были описаны и на них составлены карты с обозначением лесных дач, рек и пристаней, к которым удобно доставлять древесину66.

Основной особенностью дореволюционного лесоустройства является то, что за хозяйственную единицу принималась отдельная лесная дача. Для неё разрабатывались все мероприятия и решались все вопросы без какой-либо увязки с соседними дачами в пределах уезда.

В 1782–1797 годы на большей части территории Европейского севера России проводилось Генеральное межевание земель, положившее начало выделению лесного фонда. В результате государство закрепило за поселившимся населением занятую им землю и разделило лесную территорию на крестьянские, казённо-крестьянские и казённые леса или дачи. Казенно-крестьянские лесные дачи выделялись узкой полосой по берегам рек и речек вблизи населенных пунктов «из расчёта по 15 десятин на ревизскую душу». В пределах каждой казенной дачи были выделены сосновые и лиственничные корабельные рощи, объявленные заповедными.

Алапаевские заводы были поссессионными, т. е. земли и леса, находящиеся в их пользовании, принадлежали казне, а не составляли собственность заводовладельцев на вотчинном праве.

Лесная дача Алапаевского округа после отмены крепостного права, понесла серьезные земельные потери. Дело в том, что 19 416 ревизских душ, получили от владельцев до 284 580 десятин земли, сверх того временно-обязанному населению было выдано около 40 000 десятин земли.

Таким образом, Алапаевская посессионная дача уменьшилась с 789 000 десятин земли до 465 000 десятин.

Вследствие отрезки лесов для нужды государственных крестьян предполагалось закрыть один завод – Ирбитский железоделательный. Расстройство лесов составляло один из основных недостатков Алапаевского горного округа, что явилось результатом беспорядочного лесного хозяйства и самовольных вырубок, производимых местным населением, даже несмотря на кажущееся до этого обилие лесного массива. Расстояние рубок от заводов сделалось таким великим, что в 1868 году заготовка угля для заводов производилась на расстоянии до 50–70 верст67 от завода, а заготовка дров на заводские нужды – до 30 верст.

В наши дни особо заметно хищническое отношение к лесу. Так, возле пойм речек Полдёнка и Шайтанка в Казенном производится рубка деревьев. Место в лесу, в котором местными жителями не одну сотню лет собирали грузди, полностью вырубили. Вырубки негативно влияют и на гидросферу территории. За последние годы уровень воды в Полдёнке и Шайтанке резко упал.

ЗАБОКА И МИРОНОВСКИЙ ХУТОР

В шести километрах на северо-запад от деревни Кулига вдоль восточной окраины Кривого болота находится ещё одно примечательное место – «Забока».

Забока – это берег, край или полоса вдоль края чего-либо68. Забока как раз примыкает к Кривому болоту. Урочище «Забока» находится в 6 км на северо-запад от деревни Кулига.

Еще в послевоенное время там рос вековой сосновый бор.

За белыми грибами всегда ходили в Забоку. В советские годы там находился коровник или как его ещё называли летний лагерь совхоза «Арамашевский».

Пасущиеся стада коров вытаптывали кустарник и в лесу росло мелкотравье, в котором с изобилием находились белые грибы.

В тяжелые для всей страны, а в особенности для сельского хозяйства, 90-е годы ХХ века, летний лагерь был разобран. Со временем лес вырубили. И сейчас на этом месте можно наблюдать только небольшое заросшее тальником болотце и остатки бетонных полов бывшего коровника.

В километре от Забоки, между речек Ивановка и Катышка, некогда располагался хутор Мироновский. Сведений о времени образования данного хутора и его упразднении, к сожалению, найти не удалось. Во всех изданных Списках населенных мест данный хутор не значится. Однако, известно, что ещё незадолго до войны на Мироновском хуторе прожили переселенцы из села Мироново (ныне Артемовского района).

Из официальных упоминаний о хуторе Мироновском удалось найти сведения в связи с проведением мероприятий по организации выборов в Верховный Совет РСФСР 1947 года, Коптеловский районный Совет депутатов трудящихся, Народный суд Коптеловского района.

Так, решением Исполнительного комитета Коптеловского районного Совета депутатов трудящихся от 18 декабря 1946 года № 640 «Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР, назначенном на 9 февраля 1947 года» образован Кулигинский избирательный участок № 45, в который вошли следующие населенные пункты: деревня Кулига и выселок Мировновский, с центром в деревне Кулига, в здании Кулигинской школы69. Членами участковой избирательной комиссии являлись:

– Миронов Федор Философович, председатель участковой избирательной комиссии, от первичной партийной организации колхоза «Октябрь» Арамашевского сельсовета;

– Миронов Лавр Матвеевич, заместитель председателя участковой избирательной комиссии, от колхозников колхоза «Октябрь» Арамашевского сельсовета;

– Морозова Анна Васильевна, секретарь участковой избирательной комиссии, от колхозников колхоза «Октябрь» Арамашевского сельсовета70.

В соответствии с решением Исполнительного комитета Коптеловского районного совета депутатов трудящихся от 16 декабря 1948 года № 526 «Об утверждении окружной счетной комиссии, уполномоченных Исполкома Райсовета и счетных комиссий по избирательным пунктам по выборам в Народный суд Коптеловского района, по Кулигинскому избирательному пункту утверждена комиссия в составе:

– Телегин Трофим Иванович, уполномоченный исполкома райсовета, директор «Заготзерно»;

– Миронов Федор Философович;

– Мантуров Август Спиридонович (скорее всего в архивной справке МКУ «НТГИА» от 14.03.2017 № 107-тем опечатка и речь идет о Мантуровой Августе Спиридоновне);

– Петрова Анастасия Кузьмовна;

– Попов Петр Перфильевич;

– Петров Павел Ефимович71.

Упоминания о выселке Мироновском можно встретить в решениях Исполнительного комитета Коптеловского районного Совета депутатов трудящихся от 23 января 1950 года № 27 «Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный совет СССР»72, от 25 октября 1950 года № 541 «Об образовании избирательных участков по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Коптеловскому району».73

Еще одним интересным документов является решение Исполнительного комитета Коптеловского районного Совета депутатов трудящихся от 09 ноября 1951 года № 580 «Об образовании избирательных участков по выборам Народного суда по Коптеловскому району»74, согласно которому образован Кулигинский избирательный пункт № 14, в который вошли следующие населенные пункты: деревня Кулига, выселки Мироновский и Ивановка с центром в деревне Кулига в здании Красного уголка.

Следовательно, в 50-х года деревня Кулига по избирательной системе была низшим административным центром для трех населенных пунктов: самой деревни Кулига и двух выселков.

Относительно Ивановского выселка (или хутора) официальные сведения о его существовании имеются в томе ХI «Тагильский округ» Списка населенных пунктов Уральской области, изданного по постановлению Президиума Уральского Областного Исполнительного Комитета от 1 июля 1927 года. Что же касается Мироновского выселка, то он также отсутствует в этом списке.

Ивановский выселок значится в протоколе № 43 от 20 мая 1936 года Президиума ВЦИК, согласно которому селение Ивановка Режевского района причислена к Алапаевскому району.

Скудные сведения о хуторе Мироновском имеются в некоторых землеотводных документах относительно месторасположения некоторых земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства на данной территории.

Так, мой отец, Пономарев Валерий Трофимович, уроженец села Арамашево, после выхода на пенсию и переезда на постоянное место жительства в деревню Кулига, в начале 90-е годов ХХ века организовал крестьянское хозяйство. По решению земельного комитета ему выделили земельный участок как раз на месте бывшего хутора Мироновский. Граница между участком отца и соседним проходила вдоль когда-то существовавшей улочки.

Как-то весной при вспашке трактор одной гусеницей угодил в неглубокую яму. Это оказался заброшенный колодец. Ещё в 60-х годах ХХ века там ещё оставались развалины домов и колодец. Когда ходили работать на поля или покосы набирали воду из этого колодца. Но впоследствии колодец обветшал, осыпался и был запахан вместе с остатками строений.

В ближайшем колке75, в сторону Забоки, в нескольких сот метрах от места расположения существовавшего хутора находилась дегтярня – сооружение, в котором осуществлялась выгонка дегтя.

Такие виды лесных промыслов как выгонка дегтя и смолокурение среди крестьянства широко были распространены. Смола и деготь были необходимы в быту, в них нуждался промышленное производство. Крупнейшим потребителем смолы было судостроение, она была нужна для предохранения деревянных судов от гниения, а также для просмоления канатов, веревки, брезентовых парусов. Смола шла также на выработку смазочных масел, вара (применявшегося при пошивке кожаной обуви).

Деготь шел на приготовление смазки для осей телег, а также на пропитку кожаных изделий. Благодаря дезинфицирующим свойствам деготь широко применялся в ветеринарии, а также при лечении кожных заболеваний. А как ранее было указано в деревне Кулига находились кожевенное заведение, большое количество сельхоз орудий, то можно предположить, что деготь с указанной дегтярни шел на потребление жителями деревни.

Сейчас на месте дегтярни Мироновкого хутора можно обнаружить лишь заросли лиственного леса и небольшую яму и ведущую от неё канаву (видимо для устройства лотка для выгонки дегтя). На этом месте в свое время мной был набран ни один мешок подосиновиков и груздей.

Кроме того, в поле между Кулигой и «Забокой» по рассказам старожил находилась маленькая часовня. К сожалению, в справочнике «Приходы и церкви Екатеринбургской Епархии», в которой представлена история сёл и храмов, входящих ранее в Екатеринбургскую епархию, впервые изданной в 1902 году, сведений о часовне в Кулиге нет так и не удалось отыскать.

Часовня стояла напротив самого ближнего к деревне колка Средней редки. В засушливую пору жители деревни брали свои самые ценные иконы и массово шли крестным ходом от деревни к часовне, молились, прося дождей.

В советские годы часовня была заброшена, на ее месте были установлены цистерны для хранения азотных удобрений. Основой под цистерны били бревна бывшей часовни.

«ГОРА»

Общий уклон рельефа деревни Кулига в сторону реки Шайтанки. На юго-западе от деревни в двух километрах от неё, на самом высоком в округе месте, расположились несколько колков. Отсюда можно увидеть край расположенной внизу деревни, а дальше от неё и ещё ниже арамашевскую церковь, а на фоне соснового бора корпуса курорта «Самоцвет». Это место из-за сильной возвышенности называлась «Гора». Хотя территория «Горы» не является каким-либо холмом, имеет в основном равнинный характер. Иначе эту территорию местные жители в свое время характеризовали как взлобок, то есть возвышение местности, без близкого спуска, чем и отличается от бугра или пригорка и холма.

На «Горе» было много покосов. Это тихое место оживало, наполняясь людом в страдную пору.

ЛЕЧЕБНОЕ ОЗЕРО

Недалеко от истока Шайтанки, как уже указывалось, находится озера Молтаево – одного из древнейших озер Урала, известное своими лечебных грязями.

По своим размерам озеро составляет 2 километра в длину и около 1,5 километров в ширину. Площадь 2,24 кв. км, максимальная глубина 7 метров.

Озеро имеет правильную чашеобразную форму. Берега со всех сторон (кроме восточной) покрыты смешанным и хвойным лесом. С востока растительности почти нет. Озеро бессточное. В описаниях озера говориться о том, что в него не впадает ни одна речка и ни одна не вытекает. Однако это является спорным фактом. Так в найденном мной плане Арамашевской волости от 1922 года отчетливо виден ручей, берущий начало из Болота Кривого и впадающий в озеро. Это легко проверить на местности. В районе северного берега при выходе из поселка Молатево в направлении поселка Маевка можно наблюдать небольшой ручей, текущий с севера на юг, в сторону озера.

В озере Молтаево водятся караси, гнездятся утки. Пригодное для купания место есть на восточном берегу, там располагается дикий пляж.

Озеро Молтаево или Малтаево упоминается уже в грамоте 1685 года. В основе названия тюркский антропоним Молтай или Малтай, география названия свидетельствует в пользу татарского происхождения топонима76.

Озеро Молтаево издавна привлекало людей. Вот какой комментарий дал нам археолог Сергей Чаиркин:

«По берегам озера известно более 10 выявленных археологических памятников – стоянок и поселений. На береговой размытой полосе на ЮВ берегу озера еще в начале 2000-х гг. был виден сломанный мельничный жернов. Очень насыщенный находками культурный слой зафиксирован нами в разведочном шурфе в заболоченной СЗ части озера, прямо в этом лечебном сапропеле».

С виду Молтаево обычное озеро. Но особенность ему придает местная грязь, или сапропель. Местные жители издавна заметили, что раненные и больные звери так и тянутся к озеру. Кто валялся в грязи, а какой зверь и вовсе ее ел.

Местные жители лечили сапропелем домашний скот – помогало. В тяжелые военные годы, когда не хватало кормов, кормили лошадей также и водорослью элодеей из озера Молтаево.

Лечились сапропелем и сами в домашних условиях от ревматизма и последствий травм. Мой отец рассказывал, когда его брали на покос ещё ребенком, случались травмы, в основном резались об остро наточенные литовки. Тогда пострадавший садился на лошадь и скакал в сторону озера, в нем он купался и наносил на порез молтаевскую грязь. Рана быстро заживала, не оставалось шрамов на коже.

В 40-х годах прошлого века по инициативе и непосредственном участии членов колхоза «Закаленный боец» села Деево была построена небольшая грязелечебница. Её разместили в обычной деревенской избе.

Известность о чудесных свойствах озера постепенно стала распространяться по всему Советскому Союзу.

Вскоре ученые заинтересовались целебными свойствами сапропеля озера Молтаево. Он образовался в результате отмирания и разложения на дне водоема водорослей, водных насекомых, рачков и других организмов. В среднем слой сапропеля в озере составляет до четырех метров. А общие запасы сапропеля оценены почти в восемь миллионов тонн. Однако слои молтаевской грязи не однородны. Молтаевская грязь состоит из четырех слоев, отличающиеся по своему физико-химическому составу.

Молтаевский сапропель уникален. Всего в нашей стране лишь четыре подобных места, но Молтаево считается самым уникальным по своему составу и лечебным свойствам.

В 1945 году на озере Молтаево началось строительство бальнеогрязевого курорта. Он возводился как силами местных жителей, так и с использованием труда пленных немцев. Помогали и промышленные предприятия. Архитектура была в стиле сталинского классицизма. Строительство было завершено в 1950 году, на следующий год санаторий принял первых пациентов.

Так образовался поселок «Озеро Молтаево», который просуществовал как самостоятельный населенный пункт до 1977 года. По решению облисполкома № 238-б от 01 апреля 1977 года были объединены фактически слившиеся населенные пункты – поселки Маёвка и Озеро Молтаево в поселок Маёвка Деевского сельсовета.

В санатории 1965 году лечился известный советский актер, режиссер и сценарист Евгений Семенович Матвеев. Во время съёмок фильма «Жеребёнок» он упал с лошади и получил серьёзную травму. Врачи посоветовали ехать на Урал и пройти лечение на курорте «Озеро Молтаево». По словам местных жителей, в период нахождения на курорте Е.С. Матвеев писал свой сценарий к фильму «Цыган».

Поправляли свое здоровье здесь тысячи других людей. Рассказывают и о поистине чудесных случаях исцеления. Некоторых сюда приносили на руках, а после лечения молтаевскими грязями они уходили самостоятельно.

В санатории работала грязе – и водолечебница, столовая, клуб с кинотеатром, имелась сауна, спортивная площадка, библиотека. Летом можно было покататься на лодке, а зимой – на лыжах по лесу. В наши дни можно увидеть остатки работавшего некогда фонтана, от которого вниз спускается заросшая кустами каменная лестница, рядом – наполовину разбитые скульптуры физкультурников.

В начале 1950-х годов неподалеку на реке Реж построили дом отдыха (затем курорт) «Самоцвет». В отличие от санатория на озере Молтаево, «Самоцвет» работает и в наши дни, активно используя тот же лечебный молтаевский сапропель.

А вот санаторий «Молтаево» преодолеть трудности 90-х годов прошлого века не смог и был закрыт. Сейчас от знаменитой лечебницы остались лишь руины в лесу, которые частично разобрали на стройматериалы местные жители.

Но даже сейчас эти руины санатория выглядят достаточно живописно. На главном корпусе до сих пор виден силуэт пятиконечной звезды. Остались на нем и следы резных деревянных орнаментов. Рядом развалины фонтана и гипсовых фигур. От него к озеру ведет сгнившая от времени деревянная гать77. В прошлом там была лодочная станция.

Сейчас на озере Молтаево нет ни одного санатория, но местная грязь пользуется большим спросом. Ведется промышленная добыча грязи, которую везут на курорт «Самоцвет», в некоторые больницы, для производства биоактивных веществ.

Необходимо сказать, что к курортному делу нашей местности приложил свои руки Георгий Константинович Жуков. Георгий Константинович Жуков во время пребывания в Свердловске с 1948 по 1953-й год занимал пост командующего войсками Уральского военного округа.

15 февраля 1950 года в здании Ирбитского драматического театра состоялось городское совещание представителей трудящихся по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Собрание работников Ирбитского мотоциклетного завода единогласно постановило выдвинуть кандидатом в депутаты Совета Союза Георгия Константиновича Жукова и просить его дать согласие баллотироваться по Ирбитскому избирательному округу № 290.

Курорт получил свое название по близлежащей станции, которая была построена в 1914 году на отрезке, соединяющем Егоршино и Алапаевск. Местное предание гласит, что при поиске воды, был вырыт колодец, в котором обнаружен кристалл горного хрусталя. Именно этот кристалл и послужил прототипом для имени некогда безымянной станции.