Полная версия:

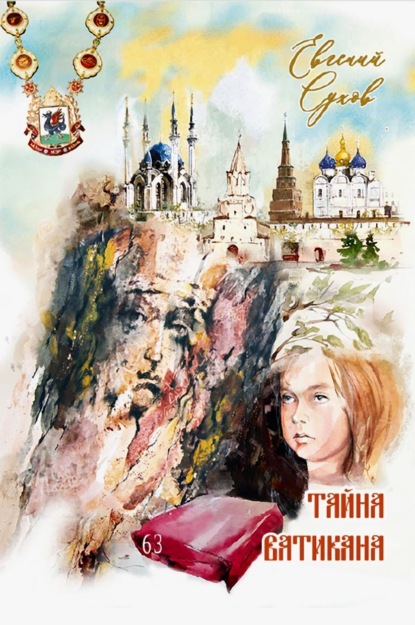

Тайна Ватикана

Евгений Сухов

Тайна Ватикана

Часть I

Константинопольская икона Богородицы

Глава 1

Год 697-й. Византия. Константинополь

Удивительная икона

Старая разлапистая липа, расщепленная в бурю молнией, перекрыла оживленную дорогу, заставив проезжающие арбы съезжать на размытую ливнем обочину, прямиком в глубокий ров. Из покореженного высокого пня острыми желтоватыми стрелами торчали занозистые щепы. Дерево было мертво, но зеленая пушистая крона, еще не осознавая очевидного, продолжала жить как прежде: шумливо шевелила большими корявыми ветками, и листья, слегка тронутые увяданием, трепетно отзывались на малейшее дуновение ветерка. Молния расколола липу на два неровных куска, оставив в месте удара огромную почерневшую кривую дыру, как если бы вырвала из недр обожженной древесины сердце.

Каждому, кто прежде видел могучую липу, казалось, что она способна прожить не одну тысячу лет, что не существует силы, способной опрокинуть ее на землю. Но вдруг из ниоткуда объявилась безумная природная стихия, словно спичку, переломила толстый ствол и небрежно швырнула громадину на десяток метров от места, где дерево простояло не один век.

При падении великана каждое волокно крепкой сердцевины упорно сопротивлялось насилию, громко взывало о помощи, ломалось и выстреливало. По всей округе разнесся оглушительный треск – это были последние крики сопротивляющегося дерева. А когда исполину стало понятно, что ему не совладать с накатившей стихией, он свалился, заглушив хрустом ломающихся ветвей громовые раскаты.

Падение столь мощного дерева не было случайным и, по мнению Константинопольского патриарха Каллиника I, выглядело предупреждением о грядущих темных событиях, что вскоре подтвердилось всецело: Венеция вступала в смутные времена, в которые одна династия сменяла другую; Омейядский халифат вторгся в африканскую провинцию Римской империи и вскоре захватил Карфаген, а в самом Константинополе началась бубонная чума, уничтожившая половину жителей города. Лишь решительные действия басилевса[1] Леонтия, сумевшего провести чистку порта Неорион и уничтожившего рынок животных, считавшихся главными источниками эпидемии, позволили погасить очаги инфекции и не дать чуме распространиться по всей Державе ромеев[2].

На этом печальные события не завершились: византийская армия под предводительством Иоанна Патриция, посланная басилевсом Леонтием отбить у арабов Карфаген, неожиданно потерпела поражение и под натиском отрядов омейядов вынужденно отступила на остров Крит. Опасаясь гнева императора, на совещании офицеры убивают командующего армией и провозглашают басилевсом Византии командира передового полка Тиберия Апсимару, который, вняв призыву воинства, тотчас двинулся во главе войска на Константинополь. Столицу Византии удалось взять после шестидневной осады, и на следующий день Тиберий собственноручно разрезал басилевсу нос[3], что означало позорное низложение, и под улюлюканье собравшихся горожан отправил низложенного и посрамленного императора в монастырь. Через неделю в соборе Святой Софии патриарх Константинопольский Каллиник I короновал Тиберия Апсимару и торжественно нарек его Тиберием III, византийским басилевсом.

События – важные и не очень – проносились чередой, а могучая липа продолжала загораживать дорогу. Листья огромной кроны успели пожухнуть и пооблететь, сучья местами пообломались, но дерево по-прежнему оставалось крепким, как и в минуты своего падения, – тлен опасливо обходил великана стороной.

Неподалеку от поваленного дерева находилась обитель, где отбывал заключение низложенный басилевс Римской империи Леонтий. Всякий горожанин, проходивший мимо поваленного исполина, невольно бросал взгляд на монастырь с узкими окнами, окруженный высокими каменными стенами, за которыми томился некогда всесильный правитель великого государства. Убитое дерево и потерявшего власть басилевса связывала какая-то мистически пугающая связь неизвестной природы. Торопливо перекрестившись, прохожие спешили дальше.

Стараясь не зацепиться одеждами за ветки поваленного дерева, растопыренные, как длинные, крючковатые пальцы, иконописец Актеон вместе со своим учеником Лукианом обходили могучий ствол, забираясь глубоко в колючие заросли придорожных акаций.

Пройдет немало лет, прежде чем местные жители наконец распилят дерево и растащат его на дрова. От дерева останется разве что несколько сухих веток, которые будут затоптаны в грязь прохожими. Точно так же поступают грифы, когда видят погибшее могучее животное, – они оставляют после своего пира разве что клочья свалявшейся шерсти. Но сейчас поваленную липу не тревожили из какого-то суеверного страха. Должно пройти некоторое время, чтобы привыкнуть к падению титана.

Приостановившись, Актеон вновь бросил взгляд на упавшую липу, чтобы полюбоваться ее сказочной мощью. Такие деревья ломает ураган, когда сердцевина подточена временем. Внешне они могут выглядеть могучими, несгибаемыми, но в действительности почти мертвы и живут до первой сильной бури. У этого ствола сердцевина была крепка, как кремень, и бела, как итальянский мрамор во дворцах императоров. В древесине не было ни щербинки, но вместе с тем дерево уже давно было безжизненно.

В каждом действии присутствует какой-то глубинный смысл, но все же оставалось загадкой, для какой цели налетевшим ураганом было поломано настоящее чудо природы. Быть может, его древесина предназначена для чего-то большего, чем быть сожженной в топках крестьянских лачуг.

Вывороченное нутро дерева, почерневшее от удара молнии, напоминало какой-то смутный образ. Всмотревшись, богомаз Актеон едва не ахнул от своей догадки.

– Лукиан, подойди сюда, – подозвал иконописец юношу и, когда тот приблизился, сказал: – Посмотри, что молния начертила!

Некоторое время подмастерье разглядывал темные замысловатые узоры, нарисованные Божьим пламенем и напоминавшие ему мафорий, покрывавший голову Богородицы. Из-под него – узкий край головной повязки, кайму из трех полос. Вот только ее лик был очерчен нечетко и скрывался в потемках глубоких покровов, сложенных в плавные неровные складки. Отчетливо были видны только глаза, пристально взиравшие откуда-то из самой глубины дерева. Лукиан готов был поклясться, что разглядел даже зеленую радужку глаз, но очи вдруг так же неожиданно пропали, как и возникли.

Понизив голос, Лукиан сообщил:

– Мастер, так это же Божья Матерь.

Богомаз удовлетворенно кивнул:

– Значит, мне не показалось, а то я подумал, что на старости лет стал понемногу сходить с ума. Вот что сделай, Лукиан… Вырежи из ствола доску для иконы. Поближе к тому месту, где молния прошлась. Это нам знак Божий дан, не можем мы пройти мимо.

– Сделаю, мастер, – произнес Лукиан, продолжая разглядывать черный налет на белом полотне дерева.

По коже мелкой дрожью пробежал суеверный страх и застыл где-то у самого горла кусочком раскаленного металла. Сил, чтобы поддержать разговор с мастером, у него не осталось, а иконописец, слегка нагнувшись, продолжал рассматривать обожженное молнией дерево.

– Если бы мне кто-то рассказал о таком, так ни за что бы не поверил, – удивленно проговорил старый Актеон.

Следы огня причудливым образом переплетались между собой, накладывались, принимали полутона, вдруг густели до черноты или, наоборот, представлялись неровными тенями, светлели и походили на складки одежды и усиливали начерченный образ.

Пораженный увиденным, Лукиан замер. Из черноты на него взирали материнские понимающие глаза. Окончательно он пришел в себя в тот момент, когда очи вдруг растворились, остался лишь пустой темный омофор.

– Ты уже вырос, Лукиан, – продолжал Актеон, – хватит тебе хитоны разрисовывать. Ты созрел для того, чтобы лики святых писать. Как выпилишь доску, помолишься сутки, постоишь с неделю на посту своей души, очистишь ее от всякой скверны, чтоб ни одно сомнение не нарушило добрых помыслов, так и приступишь к работе. А уж если с чем-то не справишься, то я тебе помогу.

– Я справлюсь, учитель, – прохрипел Лукиан, продолжая смотреть в глубину складок омофора. Но видение более не появлялось.

Последующие несколько дней Лукиан выпиливал из дерева обгоревший кусок, часть которого должна была стать иконописной. Когда ему это удалось, он расчистил обгорелые места и неожиданно для себя обнаружил, что под углем дерево значительно крепче, чем в других местах, оно как будто бы закалилось из-за действия огня и теперь мало уступало по твердости кварцу. Выпиливая доску, он буквально вгрызался пилой в волокна древесины, ломая металлические зубья.

Помолившись и выдержав недельный пост, Лукиан обтесал доску рубанком до идеальной глади, затем сделал в ней ковчег – небольшое углубление, где должен разместиться образ Богородицы. Покрыл поверхность доски золотым фоном (символ чистого света в идеальном мире) и, перемешав истолченную глазурь с воском, приступил к работе.

Далее следовало нарисовать мафорий, который должен быть непременно красным – цвета мученичества и перенесенных страданий. Добавив толченую киноварь в воск, он принялся расписывать на доске святой образ, прижигая краски горячим железом.

Через месяц с небольшим работа была готова. В центре – прописанная до мельчайших деталей, державшая Иисуса на руках Богородица излучала золотистое сияние. За ней, в различимой дымке, совершенно схематично, был нарисован горный пейзаж с отдельно стоящими деревьями. А вокруг центральной фигуры, немного в сторонке, грубыми резкими мазками, подчеркивающими незначительность, изображены верующие, облаченные в синее.

Лукиану и раньше приходилось участвовать в написании икон – чаще всего ему доверяли святых второго и третьего порядка, а апостолов, Богородицу, Иисуса писал всегда только богомаз Актеон, осознавая, что лучше него такую работу никто не исполнит.

Значит, в этот раз его что-то подвигло доверить написать Богородицу Лукиану, пусть лучшему, но все-таки ученику.

Еще месяц Лукиан правил икону, что-то совершенствовал в одежде Богородицы, старательно прописывал святой лик – сделал глаза более выразительными, легкой вуалью наложил на лицо тень, а когда понял, что следующее прикосновение к иконе может испортить задуманный образ, решил показать сотворенное мастеру.

Актеон уже тридцать лет проживал при церкви Апостолов, в небольшой мрачной келье с одним оконцем на оливковую рощу, которую делил с таким же иконописцем, как и он сам. Трудился много – разрабатывал иконографию Богородицы разных изводов: в окружении апостолов; с младенцем и без него; писал Божью Матерь в полный рост, а также в деисусном чине. Обучал подмастерьев растирать краски, смешивать их с воском, подсказывал, как лучше наносить краски, правильно подбирать дерево для иконы. На подготовку иконописца уходило несколько лет. Старших подмастерьев, прошедших большую часть ступеней по длинной лестнице ученичества, он допускал расписывать одежды. Лики святых, а также их руки всегда писал сам, считая такую работу важнейшей в создании образов.

То, что Лукиан был допущен к написанию икон – то есть перепрыгнул сразу через несколько ступеней ученичества, – было, скорее, исключением, нежели правилом. Бог поцеловал юношу в самое темечко, наделив недюжинным талантом. Он разительно отличался от своих сверстников не только отношением к делу (несмотря на малый возраст был серьезен, вдумчив, мог часами рассматривать сцены из Библии, запечатленные на стенах, изучал технику написания икон; для него не существовало мелочей, даже краски он растирал не так, как иные, а потщательнее да подольше; даже кисть держал уверенно и цепко, как признанный мастер), но и внешне – был рыжий от кончиков ногтей до корней волос, казалось, что у него даже мысли и те рыжие.

Уже в двенадцатилетнем возрасте Лукиан показал, на что способен. Однажды, оставшись в церкви в одиночестве, он подправил глаза святым, сделав их более красноречивыми, а очи младенца Христа, которые иконописцы писали коричневыми цветами, сделал голубыми, значительно усилив их выразительность и придав всему его облику большую святость.

Поначалу мальца хотели наказать за кощунство ударами палок на монастырском дворе, но когда осознали, насколько в лучшую сторону изменились иконы, доверили ему расписывать хитоны.

И вот теперь, едва перешагнув пятнадцатилетний возраст, Лукиан приступил к самостоятельной работе.

Иконы богомазы писали в большом деревянном пристрое, крепко притулившемся к церкви. В нем пахло расплавленным воском, стружкой и свежими красками. Каждый из мастеров имел свой закуток, в котором исполнял заказы – писал святых или событие, взятое из Священного Писания, нередко случаи из реальной истории Церкви; реставрировал состарившиеся иконы. Незавершенные работы накрывали холстами или тряпицами, тем самым давая понять сотоварищам, что работа еще не завершена, а значит, не подлежит просмотру и оценке.

Каждый из иконописцев строго соблюдал неписаное правило, опасаясь спугнуть посетившую товарища нежную и боязливую птаху под названием вдохновение.

Липовая доска, на которой писал икону пятнадцатилетний отрок Лукиан, находилась в самом углу помещения, под небольшим окном, через которое нарождавшийся образ скупо опускался мягкий дневной свет. Лукиан пропадал в мастерской целыми днями: вечерами писал под огарком свечи, когда полыхающий огонек крошечным ангелом бегал по липовой доске, как если бы указывал истинный путь. И когда в мастерской догорала последняя свеча, он, аккуратно покрыв изображение темной тряпицей, возвращался в небольшую каменную каморку, холодную и мрачную, как старый склеп, с узким топчаном, стоявшим вдоль стены.

Иконописец Актеон подошел к мольберту, на котором стояло полотно, завешенное темной, перепачканной в краске материей. Некоторое время он боролся с искушением, а потом, поддавшись дьявольскому соблазну, осторожно взялся за краешек сукна, сбросил его с доски и невольно ахнул от увиденного. Перед ним предстала завершенная работа: Богородица с младенцем Иисусом на руках. Перешагнув полувековой рубеж, тридцать лет из которых он писал образы святых, Актеон осознал, что никогда прежде не встречал столь совершенного творения. Божья Матерь с сыном, запечатленные на доске Лукиана, выглядели живыми, наполненными любовью, отобразить которую удается не всегда даже самым талантливым богомазам. И совсем невероятным выглядело то, что ее сумел запечатлеть отрок, впервые взявшийся за написание образа. Не иначе как его рукой водил сам Бог, а если это не так, тогда откуда у Богородицы столь проникновенный взгляд, как если бы она смотрела из глубины веков, канувших в небытие. Вне всякого сомнения, это была икона, каковую никто прежде не создавал.

Время текло незаметно. Через единственное оконце сначала пробился утренний робкий сумрак, погрузив окружающее пространство в дымку, а вскоре предметы стали приобретать все более четкие очертания, и в мастерскую как-то разом шагнуло утро, залив ее солнечным светом.

Сколько именно Актеон простоял перед иконой, вспомнить не мог. Лишь услышал легкие приближающиеся шаги. Обернувшись, старый богомаз увидел подошедшего послушника, который каких-то несколько недель назад стал его учеником и по указанию мастера занимался самой черной работой: подносил кисти, растирал краски, после рабочего дня прибирал в мастерской, при надобности его отправляли на базар за ягодами, и лишь в редкие дни ему доверялось писать хитоны. Теперь же это был великий мастер, каких не знали прежние времена.

– Отец Актеон, почему вы плачете? – встревоженно спросил Лукиан, глядя в сморщенное лицо монаха. – Вас кто-то обидел?

– У меня для этого есть две веские причины. После того, что я увидел, я не смогу больше взяться за кисть, мне никогда так не написать. Я всегда считал себя даровитым иконописцем, теперь, глядя на сотворенное тобой, я понимаю, насколько жалко мое мастерство по сравнению с твоим гением. А вторая причина – это счастье: в моей мастерской родился такой несравненный мастер… Сегодня я представлю тебя епископу, а уж он благословит на самостоятельную работу. Уже завтра ты сможешь свидетельствовать об истине от лица Церкви. Прости меня, – неожиданно поклонился Актеон ученику.

– За что? – невольно подивился Лукиан.

– За то, что не открыл тебе главные секреты мастерства. А ты вон как… Сам до всего додумался!

– Ас иконой как быть?

– Такой иконе место в соборе Святой Софии.

Глава 2

726 год

Умар – господин правоверных

Пошел девятый год правления басилевса Византии Льва III Исавра, в прошлом командира воинского соединения из Малой Азии по имени Конон.

Выдвинутый за воинскую доблесть на командные высоты, Конон сравнительно быстро обрел популярность среди солдат, а вскоре о нем заговорила вся армия. Однако происхождение его было неизвестно: одни считали, что он потомок исаврийского народа, обитавшего в Малой Азии, другие полагали, что он армянин, проживавший в малолетстве в небольшом провинциальном городке Византии, третьи и вовсе думали, что он сириец, и охотно ссылались на его великолепное знание арабского языка.

Целеустремленный, наделенный недюжинной волей, Конон сносил все преграды, встававшие на его пути, и неуклонно поднимался наверх. Даже недоброжелатели признавали, что он обладает талантом полководца, умеет воздействовать на людей и подчинять их своей воле, ради него они были готовы идти на смерть.

Особенно таланты Конона проявились на войне с арабами, досаждавшими Константинополю последние десятилетия. Их многочисленные племена, сумевшие захватить Сирию, вторгались в Малую Азию и грозили обрушить свою мощь на центральные и северные территории государства. Не существовало силы, которая могла бы вернуть их в прежние границы. Армия арабов, расползаясь, как саранча по пшеничному полю, поедала все новые территории и, похоже, останавливаться на достигнутом не собиралась. Когда арабам удалось отторгнуть от Византии едва ли не всю Малую Азию, возникла серьезная угроза, что арабская тьма ударит с юга и с моря и окончательно разобьет государство.

Именно в это тяжелое для Византии время басилевс Анастасий II разглядел в честолюбивом командире гвардейского полка человека, способного удержать орды арабов, двигавшиеся к границам империи. После недолгого раздумья, не пожелав прислушаться к осторожным советам ближайших вельмож, басилевс даровал Конону титул патрикия и назначил его правителем одной из областей в Малой Азии на границе с Арабским халифатом.

Такое назначение оказалось удачным, Конону удалость значительно потеснить арабов и освободить несколько областей, после чего он заслужил небывалую популярность в армии. Еще через два года, заручившись поддержкой старших офицеров, честолюбивый Конон объявил себя басилевсом, взял при помощи своих врагов Константинополь и взошел на престол Державы ромеев под именем Лев III Исавр. Немногим позже он прикажет доставить живым Анастасия II, поднявшего против него вооруженный мятеж, и после недолгой беседы распорядится казнить его на главной площади Константинополя при скоплении большого числа горожан.

Последние два года Константинополь осаждало воинство Арабского халифата, возглавляемое сыном халифа Сулеймана. Лагерь арабов, вставший на многие мили вокруг стен, демонстрировал свою готовность к дальнейшим боевым действиям. Однако неожиданная смерть Сулеймана в военном лагере под Дабиком вселила в ромеев надежду, что вскоре войско отступит. Однако шла неделя за неделей, а ожидаемого не происходило – вражеский лагерь сворачиваться не собирался.

Лазутчики, побывавшие во вражеском стане, рассказали, что к власти пришел новый халиф. Выбор пал на Умара Абалазиса, благочестивого племянника Сулеймана. Опасаясь, что он откажется от престола, халиф в завещании передал ему всю полноту власти, справедливо рассчитывая, что тот не посмеет оспорить последнюю волю покойного. Но Умар посмел… Будучи человеком образованным и ученым, но служившим в армии халифа простым солдатом и никогда не готовившим себя к верховной власти, он немедленно отказался. Присутствующие вельможи решили провести совещание, после которого вынесли единодушный вердикт – Умар Абалазис должен быть халифом и незамедлительно поклялись в верности новому господину.

Умар был богат, красив, скромен, славился своей неприхотливостью в быту. Первое, что он сделал, возглавив огромнейшее государство, – покинул роскошный дворец халифа, утопавший в зелени и богатстве, и переехал в скромное жилище. Рассчитал огромную армию слуг, раздал всю свою парчовую одежду бедным, оставив себе всего-то пару одеяний, и все свое состояние передал в казну халифата.

Управляя своей обширной страной, халиф мало думал о войне – она шла без него, и многочисленные полки, подгоняемые славой и наживой, вторглись в Северный Китай, на Кавказ и овладели Испанией. Его империя вобрала в себя десятки стран и сотни народов, раскинулась на трех континентах и неизменно продолжала расширяться. А сам Умар, практикующий ученый, больше проводил время в обществе богословов и размышлял о Судном дне и спасении души; боролся за чистоту ислама и охотно делил с гостями скупую трапезу, состоящую из хлеба, чечевицы и чеснока.

РАСПОЛОЖИВШИСЬ В БОЛЬШОМ ДВОРЦЕ, который до него занимали прежние императоры Византии, Лев III думал о том, что новый правитель Арабского халифата совершенно не походил на прежнего халифа, любившего роскошь. Умар – именно тот человек, с которым можно договориться о мире. Вызвав к себе писаря, Лев III Исавр продиктовал ему письмо:

«Здравствуй, брат мой халиф Умар ибн Абдул-Азиз.

Почему мы все время ссоримся? Почему наши страны воюют друг с другом? Разве нам не хватает куска хлеба для наших подданных? Нам нужно жить как добрым, соседям. Настал тот день, когда нам следует сесть за один стол как добрым друзьям и разрешить все наши противоречия.

Предлагаю встретиться, брат мой Умар, где-нибудь на границе наших государств и обсудить все наши дела.

Божией милостью, басилевс Державы ромеев Лев III».Сняв с безымянного пальца перстень, Лев Исавр обмакнул его в чернила и поставил на письме имперскую печать, после чего вызвал спафария[4] Прокопия, служившего при дворце, и, протянув ему грамоту, перевязанную зеленой лентой, наказал:

– Передашь мое послание халифу Умару ибн Абдул-Азизу лично в руки. С тобой поедет отряд в триста конников из моей гвардии.

Самое большее, на что Прокопий мог рассчитывать, так это однажды стать командиром небольшого подразделения в легкой коннице, если бы не случай, позволивший ему получить чин стратига.

Это случилось сразу после воцарения Анастасия II на престоле. Анастасий, помня военные заслуги Льва Исавра, командовавшего войсками в Анатолии, наградил его титулом патрикия, назначив одновременно правителем Малой Азии. Когда Лев Исавр прибыл на место службы во дворец, прямо на дворцовых мраморных лестницах на него было совершено покушение, и если бы не вмешательство Прокопия, проезжавшего мимо со своим небольшим отрядом, то Исавр был бы убит.

Став басилевсом, Лев III не позабыл, кому обязан своим спасением, и пожаловал Прокопию придворный титул спафария. А вскоре басилевс стал поручать ему особо ответственные дела: в дипломатических миссиях в Болгарии, в переговорах с Арабским халифатом.

– Слушаюсь, басилевс римлян.

ДОРОГА ДО ДАМАСКА ЗАНЯЛА НЕДЕЛЮ

На второй день пути посольство Прокопия попытался атаковать большой конный отряд арабов. Но узнав, что византийский посол везет халифу Умару послание, командир дал им в сопровождение своего человека, который без особых сложностей проводил их в Дамаск, столицу Арабского халифата. Расположившись на постой в одном из гостиных дворов, посол Прокопий тотчас направился в роскошный дворец халифа, в котором ему уже приходилось бывать ранее. Каково же было его удивление, когда ему объяснили, что халиф в нем более не проживает, свой дворец он продал, а вырученные за него деньги передал в казну государства. Сам же разместился в небольшом доме на окраине города, где его соседями были не вельможи из курайшитского рода омейядов, а простые ремесленники и разносчики воды. Поначалу византийский посол посчитал, что это всего лишь розыгрыш, но один из приближенных халифа велел слуге показать уважаемому гостю новое жилище Умара.

Опустившись на колени, как того требовал обычай, посол передал правителю Арабского халифата письмо. Прочитав послание, Умар ибн Абдул-Азиз добродушно улыбнулся послу, продолжавшему выстаивать на коленях, и проговорил:

– Ты привез мне добрую весть, посол. Поднимись!

Не смея взглянуть в глаза великому халифу, посол поднялся с колен и отвечал:

– Что мне передать басилевсу ромеев?

– Мой письменный ответ ты получишь завтра. Мне надо как следует все обдумать… Но могу сказать тебе сейчас вот что… Мы соседи и должны проживать в мире, но нам следует соблюдать условия, которые мы провозгласили ранее, – не нарушать границ и быть честными друг перед другом. Я готов встретиться с басилевсом Римской империи, моим братом Львом… Обещаю, что ничто не омрачит нашей предстоящей встречи. Я буду с ним столь же откровенен, как и в своих беседах с Аллахом.