Полная версия:

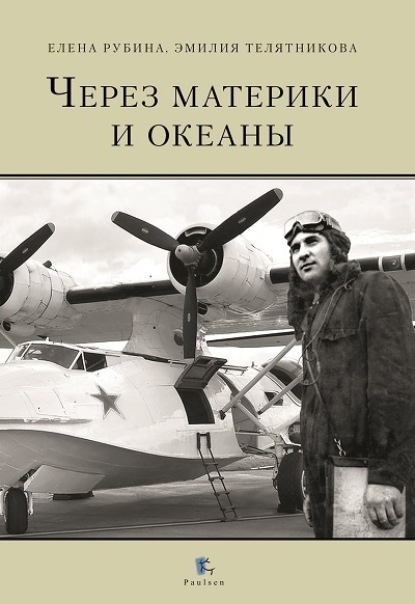

Через материки и океаны. Жизненный и боевой путь генерал-майора авиации Максима Николаевича Чибисова

К октябрю 1932 года программа завершилась. После сдачи зачетов и экзаменов по пройденным дисциплинам курсанты получали документ об окончании авиационной школы имени А. Ф. Мясникова.

По окончании экзаменов им должны были в торжественной обстановке зачитать приказ о присвоении званий и назначении на должности. Накануне каждый получил комплект командирской формы: хромовые сапоги с короткими голенищами, темно-синие галифе и такого же цвета френч с вожделенными двумя кубиками на петлицах плюс белоснежные рубашки и столь же ослепительно-белые перчатки.

11 августа 1932 года Максим Чибисов вместе со своими товарищами отправился на торжественный вечер.

Однако, услышав свою фамилию и место будущей службы, он испытал ощущение, близкое к шоку: его оставляли в школе инструктором, а его товарищи в это время ликовали – их распределили по строевым частям.

Из учеников – в учителя

Инструкторами летной школы назначались профессионалы летного дела, наилучшим образом зарекомендовавшие себя. Такой чести удостаивались лишь очень немногие из выпускников. Но Максим Чибисов мечтал быть военным летчиком, видел себя в армейском строю, в кабине грозной боевой машины! Должность инструктора казалась ему малоинтересной. Она была хлопотной и неблагодарной. К тому же преподавательский состав медленнее, чем строевой, поднимался по ступеням служебной лестницы, имел меньше возможностей отличиться. Но приказ есть приказ!

После краткого отпуска Максим Чибисов прошел курс инструкторской подготовки и получил книжку летно-подъемного состава ВВС РККА – документ действующего пилота на всю жизнь. Отныне фиксировался каждый его взлет; каждая минута, проведенная в воздухе; маршрут; тип самолета; количество посадок. С особой тщательностью заполнялся раздел «Катастрофы, аварии, мелкие поломки и вынужденные посадки». При этом непременно указывались год, месяц, тип мотора, обстоятельства катастрофы, вероятные и установленные причины аварии. Обязательным являлось указание степени повреждения материальной части самолета и экипажа.

Инструктор М. Н. Чибисов (второй слева) с курсантами Качинской школы пилотов. 1933 г.

За год он налетал около 300 часов. Техника иногда подводила, но все же у него не было ни одной аварии, ни одного инцидента в воздухе с серьезными последствиями.

Несмотря на то что летные занятия с курсантами проводились через день, это был потогонный конвейер. Полеты начинались в 3–4 часа утра, потому что к обеду надо было закругляться. При температуре плюс 27–35 градусов на пыльных крымских аэродромах видимость на взлетной полосе приближалась к нулю. Так что до середины дня инструктор должен был успеть совершить с каждым прикрепленным к нему курсантом три полета по кругу и примерно столько же в пилотажной зоне. В 17–18 часов начинался разбор полетов, то есть обстоятельный анализ поведения курсантов в воздухе. Каждому следовало подробно и доходчиво разъяснить, где, когда и как он совершил ошибку и чем это чревато.

Инструктор Чибисов вошел во вкус такой изматывающей работы и проявил в ней незаурядные педагогические способности. Ощущая ответственность за своих питомцев, он даже самых безнадежных курсантов не спешил отчислять, ставил их «на крыло», не жалея ни времени, ни сил. Подопечные видели, сколько души он вкладывает в них, и не за страх, а за совесть старались исполнять то, что от них требовалось.

За текучкой время летело незаметно. Молодому летчику-инструктору уже нравилось возиться с «молодняком». Более того, казавшийся ранее рутинным процесс давал ему возможность шлифовать собственное летное мастерство.

Его техника пилотирования становилась безупречной, его действия в управлении самолетом оттачивались до автоматизма; во время полета он как будто сам становился частью машины, над которой властвовал. Все это на языке профессионалов определяется одним словом – «школа». Нештатные ситуации, которые возникали в воздухе из-за ненадежной техники или вследствие ошибок обучаемых, приучили пилота-инструктора Чибисова не пасовать ни при каких обстоятельствах, а в экстремальных условиях действовать особенно четко, чтобы за долю секунды принимать единственно правильное решение. Именно благодаря опыту инструкторской работы ему в последующие годы неоднократно удавалось уходить от верной гибели в катастрофических ситуациях, спасая тех, кто летал вместе с ним.

Свое летное мастерство ему доводилось показывать не только курсантам, но и опытным авиаторам – на инспекторских проверках, регулярно устраивавшихся для всего инструкторского состава. Один такой случай М. Н. Чибисов подробно описал в своем дневнике:

«Контрольный полет с инспектором по технике пилотирования К. Логиновым за спиной запомнился мне особо. Задание – полет по кругу. Взлетел. Высота – 400 м. Полет точно по „коробочке“, развороты, расчет на точность. „Под занавес“ – планирование, выравнивание, выдерживание самолета на высоте три четверти метра над землей. Приземление на три точки. После приземления – сохранение направления при пробеге. Все. Заруливаю на стоянку. Обернулся, а инспектор выразительно так, жестом показывает: давай, мол, по второму разу. Мысленно пожал плечами. Но приказ есть приказ. Развернулся, взлетел, повторил, зарулил на стоянку. Инспектор на этот раз из самолета вышел. Я за ним. Обращаюсь по форме, спрашиваю: какие будут замечания? Инспектор постоял, подумал и говорит:

– Замечаний нет! Полеты выполнены с оценкой „отлично“!

Но не отпускает, а передает дежурному по полетам:

– Полеты приостановить! Всех инструкторов собрать на полосе!

Собрались. Я с ребятами переглядываюсь: интересно, что он скажет? А инспектор и говорит:

– Значит, так, товарищи! Летал я сегодня на контроль с несколькими инструкторами. Должен огорчить! Ни один из них без ошибок полета не сделал. Исключение – Чибисов. Он выполнил два контрольных полета. Оба без единого отклонения. И с оценкой „отлично“. Считаю, что для инструкторов, которые собираются обучать курсантов, такая работа должна быть эталоном. Посему сейчас товарищ Чибисов выполнит два контрольных полета по кругу. Всем остальным расположиться на нейтральной полосе и внимательно наблюдать за его работой. Попрошу обратить особое внимание на то, как он будет выполнять взлет, дачу газа, разбег, выдерживание самолета над землей после отрыва, переход на набор высоты, построение маршрута. Еще – чему всем надо у него поучиться – это точность расчета в определении высоты выравнивания при посадке. Приглядитесь, как он выдерживает машину над землей. Как точно ее приземляет на три точки и сохраняет направление при пробеге…

– Выполняйте! – это он мне. Выполнил. Сел. При докладе, естественно, опять спрашиваю: какие замечания?

Инспектор к остальным:

– Ну, что скажете?

Ничего другого, кроме „отлично“, никто не предложил.

– Вот так-то! – подытожил инспектор. – Считайте это эталоном. Добивайтесь схожего исполнения, чтобы потом такому же учить своих курсантов».

Подготовка самолета Р-1 к учебному бомбометанию. Зима 1932 г.

На втором году обучения курсанты из группы инструктора Чибисова – как когда-то он сам – успешно осваивали «строгую в управлении» машину Р-1. Между тем весной 1934 года вся Советская страна с волнением следила за тем, как летчики Полярной авиации боролись за жизнь команды и пассажиров парохода «Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море. Максим Чибисов отслеживал эти события взглядом профессионала. Почти каждое политзанятие в авиашколе начиналось с обсуждения новостей из Арктики.

Любой из пилотов и курсантов школы был бы счастлив, если бы смог оказаться там, где совершался великий подвиг. Но к участию в этом подвиге их не привлекали. Оставалось лишь завидовать и восхищаться товарищами из Полярной авиации.

Когда операция по спасению челюскинцев завершилась, Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнёв и Иван Доронин были удостоены звания Героя Советского Союза, только что учрежденного ЦИК СССР.

В Москве спасителям челюскинцев была устроена торжественная встреча. Это был настоящий триумф советской авиации, показавшей всему миру силу и надежность своих крыльев. Но главное, это был триумф всей Страны Советов, которая обрела настоящих героев, достойных этого звания.

В августе 1934 года летная программа у очередного выпуска качинских курсантов была завершена. Группа инструктора Максима Чибисова была признана лучшей в 1-й эскадрилье. Прибывшая из Москвы государственная комиссия ВВС целую неделю гоняла его воспитанников по теории, технике пилотирования и стрельбе по наземным целям. Все курсанты (22 человека) получили только хорошие и отличные оценки. В дальнейшем все они служили в строевых частях, а когда началась война – мужественно защищали Родину на разных фронтах. Двое из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

Результаты работы пилота-инструктора Чибисова произвели очень хорошее впечатление на высоких гостей из Москвы. И это привело к немаловажным переменам в его служебной карьере.

В то время руководством РККА было принято решение о формировании новых частей морской авиации. Туда требовались перспективные летчики высокого класса, и вскоре на стол начальника Качинского училища лег приказ Реввоенсовета СССР о назначении Максима Николаевича Чибисова командиром звена 10-й авиационной эскадрильи 10-й морской авиабригады в городе Ейске.

Отъезд был назначен на 18 августа – День Военно-Воздушного Флота. По этому случаю в Каче состоялся парад. Оркестр играл гимн советских ВВС: «Все выше, и выше, и выше…» К новому месту службы пилота Чибисова провожала добрая половина работников и курсантов училища. Все что-то говорили, желали «высокого неба».

Уезжал из Качи он не один, а вместе с молодой женой, с которой только что соединил свою судьбу.

Военно-служебный роман

Все началось с того, что один из сослуживцев Максима Чибисова, летчик Дмитрий Лешко, женился на медсестре по имени Мария (в семье ее звали Марочка). Затем к супруге молодого, но уже авторитетного командира приехала ее старшая сестра Розалия (Розочка), красота которой привела в волнение все мужское население качинского военного городка.

Слева направо: Исаак, Роза, Мария и ее муж Дмитрий Лешко. Июнь 1935 г.

Сестры родились и выросли в городе Джанкой, в многодетной семье Бориса Исааковича Альтермана и Анны Борисовны Таракановой. Их семья была обеспеченной: отец занимался портняжным делом (ходил по домам, обслуживая заказчиков). Но он рано умер, и Анна Борисовна осталась единственным кормильцем семерых детей. Заменив покойного мужа, она стала выполнять его портняжную работу: уходила из дома иногда на целый день, оставляя все хозяйство на 11-летнюю Розочку. Девочка очень рано научилась готовить и шить, стирать и убирать, накрывать на стол и кормить братьев и сестру тем, что сама приготовила.

У Розочки был прекрасный музыкальный слух, чудесный природный голос и блестящая память: она молниеносно запоминала песни, арии из опер и оперетт. Сшила себе длинное платье из марли и кружилась перед зеркалом, распевая весь тогдашний радиорепертуар, а по воскресеньям устраивала настоящие домашние концерты.

Окончив общеобразовательную школу, Розочка поступила на бухгалтерские курсы, после которых пыталась найти работу в Симферополе, но безуспешно. Ее младшая сестра Мария уже вышла к тому времени замуж и устроила свою судьбу в Каче. Она пригласила старшую сестру в военный городок погостить и подработать (Дмитрий Лешко нашел родственнице место в сберкассе).

Розочка с удовольствием приняла это предложение и в один прекрасный день оказалась в поселке, где подавляющее большинство населения составляли неженатые молодые летчики, курсанты и инструкторы, которые не могли не заметить вновь появившуюся стройную красотку. Многие старались завоевать ее расположение, но тщетно.

Сестры Розочка (справа) и Марочка. 1931 г.

Розалия Борисовна и Максим Николаевич Чибисовы. 1934 г.

Она старалась не давать повода к пересудам и разговорам и последовательно отвергала все поползновения на знакомство. Ей это удавалось не без труда: она была очень хорошенькой и кокетливой девушкой. Общительная, улыбчивая и веселая, Розочка всегда оказывалась в центре внимания.

Максим Чибисов впервые увидел ее в командирской столовой, и его «сердце забилось тревожно». Между тем сослуживцы наперебой стали ему рассказывать о своих бесплодных попытках найти подход к новому «объекту». Розалия, сидевшая неподалеку, интуитивно почувствовала, что о ней идет «мужской разговор». И когда высокий красавец-летчик, подойдя к ее столику, широким жестом протянул руку и представился: «Максим Чибисов», неприступная барышня отрезала: «Джентльмены даме первыми руку не подают».

Он вполне осознал свою тактическую ошибку и стал разрабатывать стратегию завоевания сердца красавицы. Заранее продумывал возможности где-нибудь встретить ее, вежливо поздороваться, перехватить по дороге с работы… Наконец ему удалось поговорить с ней в обеденный перерыв по дороге из столовой и пригласить в кино. Поддаваясь обаянию настойчивого ухажера (а может быть, стараясь уклониться от его намерения проводить ее до работы), строгая девушка согласилась явиться в клуб к семи часам – и убежала в свою сберкассу. Вернувшись с работы, она почему-то передумала идти в кино. Вместо этого отправила в клуб сестру с мужем, расхвалив им фильм. Оставшись дома одна, занялась уборкой и мытьем полов.

Вот такую девушку выбрал себе в жены летчик Максим Чибисов в 1933 г.

Летчик-инструктор М. Н. Чибисов. 1933 г.

Командир звена старший лейтенант Максим Николаевич Чибисов. 1935 г.

Розалия Борисовна. 1931 г.

Не встретившись с объектом своих ухаживаний в клубе, Максим Чибисов отправился в дом супругов Лешко, чтобы выяснить причину, которая заставила девушку отказаться от киносеанса. Он подошел к дому, постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Момент был «самый подходящий»: Розочка домыла комнату и, подоткнув подол юбки и пятясь к входной двери, отжимала тряпку, чтобы положить ее в коридорчике перед входом. Позже она рассказывала, что такая поза, а также узенькое пространство, в котором они оказались вдвоем, повергли ее в страшное смущение. Нежданный гость воспользовался этим обстоятельством, решительно наступил на только что отжатую тряпку, вытирая ноги: «Извините, я не помешаю?» Он перешагнул через порог и занял место у стола. Оба были смущены, разговор не клеился, и Розочка оставила гостя одного, а сама выскочила на кухню, чтобы приготовить чай.

Вскоре закончился сеанс и вернулись хозяева. Дмитрий Лешко, известный балагур, долго смеялся, что «теща» (так он в шутку называл старшую сестру своей жены) отправила их в кино, чтобы устроить свидание. Вскоре сестры накрыли стол и за спасительной чашкой чая с шутками и смехом ухаживания Максима Чибисова были легализованы. Он получил добро от старшего товарища по службе и приглашение «заходить в гости».

Когда Максим собрался сделать Розочке предложение, он также пришел «свататься» в дом к Мите и Марии Лешко (как это было принято у него в деревне Пущино). О возвращении в Симферополь Розочка уже не думала. Она поняла, что влюбилась. И, как оказалось, – на всю жизнь.

Несмотря на то что молодожены были счастливы в Каче, они покидали ее без сожаления. Оба были молоды, их захлестывала волна взаимной любви и манила вдаль неопределенность грандиозных планов. Словом, они были устремлены в будущее. В том, что оно будет непростым, но обязательно счастливым, они не сомневались.

Глава III

Приобщение к морю

Политика, стратегия, тактика и семейная практика

Переводу военлета Чибисова из-под Севастополя в Ейск предшествовали немаловажные события геополитического и геостратегического характера.

В начале 1932 года Япония оккупировала Маньчжурию, принадлежавшую Китаю, и создала на захваченных землях марионеточное государство Маньчжоу-Го. Важнейшие территории советского Дальнего Востока, Приморский и Хабаровский края оказались зажатыми в стратегические клещи между японской Квантунской армией, передовые соединения которой выдвинулись к Амуру и Уссури, и японским императорским флотом, господствовавшим в северо-западной части Тихого океана.

Советское руководство вынуждено было принять экстренные меры по укреплению наших дальневосточных рубежей. На Дальний Восток подтягивались многочисленные боевые части, в приграничных районах строились укрепления. Благодаря этим мерам сухопутная граница СССР была закрыта достаточно плотно. Но граница морская, протянувшаяся на тысячи километров вдоль малонаселенного и необжитого побережья, оставалась уязвимой во многих местах для ударов вражеского флота, значительно превосходившего советский Тихоокеанский флот по числу кораблей и огневой мощи.

В создавшихся условиях высшее военное командование СССР сделало ставку на авиацию. Размещение на Дальнем Востоке мощных авиационных соединений должно было нейтрализовать стратегические преимущества, которыми обладала Япония, господствуя на море. Одним из таких соединений должна была стать 10-я бригада морской авиации. В состав этой бригады входила 10-я эскадрилья, в которой Максиму Чибисову предстояло командовать звеном.

Подразделения 10-й бригады формировались в Ейске, на Азовском море. Там имелись необходимые условия для предварительной подготовки, наработки летной и учебно-боевой практики. На Дальний Восток надлежало отправлять не просто самолеты и летчиков, а боеготовые и укомплектованные подразделения – звенья и эскадрильи.

Командир авиазвена М. Н. Чибисов. Ейск, 1934 г.

Отбывая в Ейск, Максим Чибисов отправил супругу в Симферополь к маме, Анне Борисовне, – погостить, пока сам он устроится и освоится на новом месте.

20 августа 1934 года он прибыл в Ейск. Выяснил через комендатуру адрес Высшей школы морских летчиков и летчиков-наблюдателей, на базе которой формировалась 10-я эскадрилья, и вскоре предстал перед начальником штаба М. Селивановским.

Обстоятельно изучив предъявленные документы, начштаба начал беседу. Он хотел знать, откуда прибыл младший командир Чибисов, на чем летал и каково его семейное положение. Прибывшего, в свою очередь, интересовало: каковы состав и структура части, как обстоят дела с довольствием, жильем и питанием.

Селивановский все подробно разъяснил: эскадрилья включает в себя три отряда, в каждом из которых по два звена, в звене – три экипажа. Летают на Р-5 – машине чуть более совершенной, чем Р-1. «Но, – начштаба многозначительно понизил голос, – говорят, что скоро придут новые». Сообщил он и об ожидаемой отправке на Дальний Восток, где уже находились две эскадрильи, входившие в состав 10-й бригады. А в отношении бытовых условий – не обнадежил. Своего жилищного фонда эскадрилья не имела, семейные командиры размещались по частным квартирам. За этим прискорбным обстоятельством вполне прослеживалась рациональная логика высокого военно-тылового начальства: зачем жилье перелетным птицам, которые сегодня – здесь, в Ейске, а завтра – улетят бог весть куда, за многие тысячи километров?

Но даже влюбленный в свое дело летчик не может 24 часа в сутки обитать в небесах, особенно если он женат. Решая собственными силами квартирный вопрос (приоритетно значимый для каждого советского человека), Максим Чибисов за два дня обегал чуть ли не полгорода. И только на третий день на маленькой улочке Первомайской, в доме № 47, нашел нечто подходящее. Да и то пришлось пойти на хитрость и прикинуться холостяком. Семейных на постой брали неохотно. Из разговора с хозяевами стало понятно, что они хотели бы получать за комнату не только деньги, но и часть летного пайка. Представив их лица при появлении его любимой Розочки, Максим Чибисов чуть не рассмеялся. «Ничего! – подумал он. – Понравится паек – понравится и жена!»

Утопавший в зелени городок на берегу Азовского моря выглядел очень уютно, но пустые полки магазинов красноречиво свидетельствовали о том, что жизнь в этом с виду райском уголке была далеко не райской. Фрукты и овощи можно было купить на базарах. Остальное выдавалось по карточкам или продавалцось по ломовым ценам (также на базарах). Подобную картину можно было наблюдать в любом уголке страны победившего социализма, за исключением нескольких крупных городов.

Быт на «гражданке» был гораздо суровее, чем в армии. Это не стало откровением для Максима Чибисова, много чего успевшего повидать к своим 28 годам. Правильно, совершенно правильно говорили на политзанятиях: все лучшее народ отдает своей защитнице – Красной армии!

Спустя два месяца, когда к бравому летчику, поселившемуся на улице Первомайской, приехала красавица-жена, домовладельцы расстроились, рассердились и едва не отказались сдавать комнату молодой семье. Однако дипломатичное поведение квартиранта (обещавшего дополнительную плату), а также обаяние его супруги сделали свое дело: хозяева сменили гнев на милость.

После приезда жены и окончательного обустройства в арендованной комнате бытовые проблемы больше не волновали командира звена Чибисова. Формирование эскадрильи шло полным ходом. И здесь ему любое дело было по плечу.

Легко на сердце от песни веселой

Занятия с пилотами, усиленная теоретическая подготовка и тренировки в воздухе – все это мало отличалось от инструкторской работы Максима Чибисова в Каче. Тренировочных полетов совершили много – только за половину 1934 года набежало 338 часов. Работать в связке со зрелыми летчиками было гораздо проще, чем обучать новичков. Теперь командир звена Чибисов мог позволить себе «купаться в небе». Однако приходилось сталкиваться с особыми проблемами, обусловленными спецификой морской авиации.

С июля 1934 по февраль 1935 года 10-я морская эскадрилья летала над «большой водой» на сухопутных Р-1 и Р-5, не теряя из виду побережья и ориентируясь по «сухопутным» приметам. Спустя много лет, изрядно полетав над морями-океанами, Максим Чибисов писал в своих воспоминаниях:

Самолет Р-5 Школы морских летчиков. 1934 г.

«Самолетовождение над водными просторами исключает возможность ориентировки по наземным объектам. Поэтому полет совершается по компасному и временному исчислению, а при плохой видимости (например, в условиях плотной облачности) пилотирование выполняется летчиком по авиагоризонту, компасу и другим приборам. Такое пилотирование требует специальной подготовки».

В теплое время года на границе моря с сушей нередко зарождаются грозы. Игра двух своенравных стихий – водной и воздушной – порождает непредсказуемые движения воздушных масс по горизонтали и вертикали. Когда самолет попадает в мощный восходящий поток, его то швыряет, как щепку, вверх, то столь же внезапно кидает вниз в воздушные ямы. Ощущения – не из приятных… Но к ним опытный летчик Чибисов быстро приноровился – в этом ему помог инструкторский опыт.

А с подчиненными пришлось немало потрудиться. Не жалея ни времени, ни сил, он гонял их до седьмого пота. В звене немного прихрамывала дисциплина, особенно по части выпивки. Командиру пришлось подтягивать подчиненных. Он действовал жестко и без лишнего шума. Поначалу подчиненные роптали, но Чибисов умел внушить уважение к себе и к своим требованиям. Такому хотелось скорее подражать, чем возражать, и потому довольно скоро проблема спиртного в звене была решена.

А в личном деле командира звена Максима Чибисова появилась запись, сделанная командиром отряда Г. Поплавским:

«В своем звене добился хорошей слетанности в выполнении учебно-боевых заданий. Сам дисциплинирован, в употреблении спиртных напитков не замечен, летает уверенно. Личная стрелковая подготовка хорошая. В части не имеет ни одного полетного происшествия. Высказывает определенное желание служить в истребительной авиации. Должности командира звена соответствует».