Полная версия:

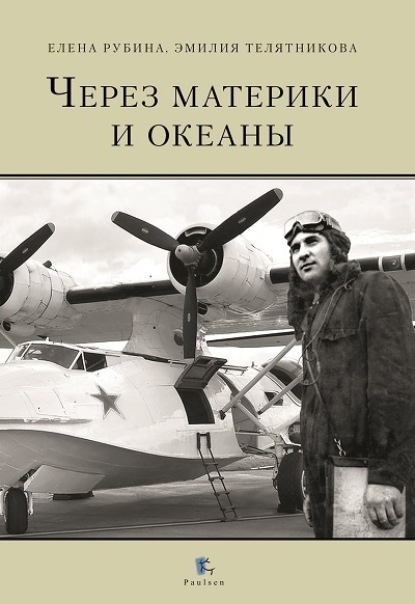

Через материки и океаны. Жизненный и боевой путь генерал-майора авиации Максима Николаевича Чибисова

Подобные мечты, захватывавшие умы и души многих советских людей, поддерживались общим настроем народа, тяжким трудом одолевшего послевоенную разруху и поверившего в светлое социалистическое будущее.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» – распевала Страна Советов, остро нуждавшаяся в авиации. Увлечение романтикой «стальных крыльев» и «пламенных моторов» становилось массовым, особенно среди молодежи. Коммунистическая партия и советское правительство умело использовали и направляли это увлечение, придавая ему формы организованного движения, энергия которого помогала компенсировать недостаток материальных ресурсов и преодолевать техническое отставание СССР от ведущих авиационных держав.

В 1927 году возник Осоавиахим[1], объединивший в своих рядах широкие массы энтузиастов авиационного дела. Прошедший в январе 1931 года IX съезд ВЛКСМ принял обязательство: взять шефство над воздушным флотом страны. По всей стране создавались аэроклубы, кружки планеристов, парашютистов, авиамоделистов, радиолюбителей.

В марте 1931 года Максиму Чибисову попалась на глаза передовица «Московской правды», посвященная подготовке авиационных кадров Страны Советов. Партия ставила задачу: в ближайшие два года подготовить 100–150 тысяч летчиков.

Предварительный отбор кандидатов для поступления в летные училища должен был производиться районными организациями ВКП(б) и ВЛКСМ. Максим Чибисов сразу же стал мысленно прикидывать свои шансы. Он уже был кандидатом в члены партии – большой плюс. Знал радиодело. В цеху – на хорошем счету. Общественник. В армии был отличником боевой и политической подготовки, что подтверждалось характеристиками. По всему выходило, что направление от парткома получить – реально. Здоровье? Природа не обидела. Вот только зрение подводило – каких-то несчастных долей процента в одном глазу не хватало до суровой летной нормы.

Он решил не упускать возможность, которую давала ему судьба. И обратился, как полагалось, к секретарю парткома Шибаеву за рекомендацией для поступления в летное училище.

Парторгу, ответственному за состояние дел на заводе, жаль было расставаться с одним из лучших молодых работников, да еще в период, когда сверху требовали выполнения и перевыполнения все более напряженных производственных планов. Но нельзя было не приветствовать патриотический порыв молодого человека, решившего внести вклад в дело укрепления советских ВВС. Рекомендацию парткома Максим Чибисов получил без помех.

Мечте навстречу

Будучи от природы человеком сдержанным, он не любил выставлять напоказ свои заслуги, но за путевкой в небо отправился как на парад: бравый командир запаса в военной форме со всеми знаками отличия.

В райкоме все прошло как по маслу. После собеседования листок с заветной подписью, открывающей дверь в приемную комиссию, был получен. Столь же гладко прошла и беседа с председателем приемной комиссии Н. Турковым. Прочитав резолюцию: «Допустить тов. Чибисова М. Н. к сдаче вступительных экзаменов в авиационную школу», кандидат в летчики почувствовал себя на седьмом небе. И тут же услышал слова, возвращавшие на землю: «Пройдите в кабинет № 34 на медкомиссию!»

Однако на этот раз решением медкомиссии Максим Чибисов был признан «условно годным к летной службе». Врачи сочли, что малая недостача зоркости в правом глазу (от условленной единицы стопроцентно нормального зрения – 0,9) с лихвой компенсируется левым. «Здесь у вас – 1,25. Так, кажется, только орлы видят. Да и смотрите вы, слава богу, двумя глазами», – заметил ему старичок-окулист.

Вступительные экзамены по общеобразовательным предметам и политграмоте он сдал успешно и попал в списки курсантов 1-й авиационной школы пилотов имени А. Ф. Мясникова. Будущим курсантам сообщили ее адрес: Крым, поселок Кача под Севастополем.

Занятия начинались со второй половины апреля. Дату отъезда и место организованного сбора обещали уточнить в райкоме, куда заранее вызовут повесткой. А пока всем предложили вернуться на рабочие места, чтобы оформить увольнение, попрощаться с коллективом и родней.

Когда Максим Чибисов сообщил братьям и их домочадцам о своем предстоящем отъезде, те ощутили не столько радость, сколько тревогу – тогда представления о профессии летчика были сродни нашим сегодняшним соображениям о полетах человека в космос. Иван и Алексей пытались уговорить младшего – и любимого – брата подыскать другое, менее опасное занятие. Однако тот не допускал и мысли о том, чтобы отказаться от цели, к достижению которой он сознательно шел с самого детства.

Сложнее всего было расставаться с Пущиным, куда младший «чибисенок» отправился на несколько дней, чтобы повидать маму и пообщаться с братьями и сестрами, обосновавшимися в Серпухове.

Дарье Илларионовне шел 66-й год. Она жила в опустевшем доме одна, работала в колхозе и мечтала, что Максим – ее последний ребенок, ее отрада – после армии вернется домой. Встретившись с мамой и заключив ее, похудевшую, в свои объятия, он решил, что, как только устроится, сразу же заберет ее к себе. Но когда попытался поделиться этой идеей с мамой и таким образом ее успокоить, почувствовал – она никуда из родного гнезда не сдвинется. В дальнейшем, поколесив по стране, пожив по медвежьим углам и гарнизонам, Максим Чибисов и сам понял, что тревожная жизнь на чемоданах не очень-то подходит пожилой женщине, привыкшей к своему размеренному деревенскому укладу.

Таким образом, на несколько лет для Дарьи Илларионовны единственным утешением стали подробные письма от сына, которые он высылал ей регулярно – так же, как и ежемесячные денежные переводы, а вырваться в родные края служба ему не позволяла. О чем он горько пожалел, когда в 1935 году его мамы не стало…

9 апреля 1931 года Максим Чибисов попрощался с заводом «Проф-радио». По окончании рабочей смены будущему курсанту летного училища устроили торжественные проводы. Было много теплых слов, поздравлений и добрых пожеланий в его адрес – от коллег по работе, от начальника цеха Смирнова, от парторга Шибаева… Остальное стало формальностью: беседа в отделе кадров, заявление об уходе «в связи…» и прощальный путь до проходной, за которой его ждало будущее, неведомое, но обязательно – он в это твердо верил – прекрасное.

День отъезда в летную школу – 16 апреля 1931 года – и даже время отправления поезда – 12 часов 45 минут – навсегда врезались в память Максима Чибисова. В своих рукописных заметках он написал:

«Тепло распрощавшись с родственниками, мы с братьями взяли такси и поехали к месту сбора. Во дворе райкома и внутренних помещениях толпился народ – главным образом молодежь. Никто из знакомых на глаза не попался. Разыскав того, кто занимался отправкой нашей команды, я сообщил о прибытии, получил продукты на дорогу…

Скоро прозвучала команда: „По машинам!“

Колонна остановилась на Каланчёвке, на площади трех вокзалов. Спешившись, мы в общем строю проследовали к железнодорожному составу. На платформе играл духовой оркестр. Под музыку известных бодрых маршей отъезжающие прощались со своими близкими, и казалось, что эти проводы, объятия и слезы не закончатся никогда. Но тут прозвучала команда: „По вагонам!“

За окнами еще некоторое время проплывала Москва, но вскоре ее пригороды окончательно растаяли вдали. Впереди нас ждала встреча с Черным морем и городом русской морской славы – Севастополем»[2].

Глава II

В школе крылатых

Наука летать

Ранним утром поезд доставил будущих курсантов-летчиков на небольшую железнодорожную станцию неподалеку от Бахчисарая, где им была устроена торжественная встреча.

События того дня М. Н. Чибисов с протокольной точностью зафиксировал в своих дневниках:

«Нас встречал почти весь командный состав 1-й авиационной школы пилотов им. Мясникова, во главе с ее начальником Р. К. Ратаушем. На перроне играл духовой оркестр. По команде „В две шеренги становись!“ мы выстроились, сделав равнение на приближающегося начальника школы. Навстречу ему выступил сопровождавший нас старший офицер: „Товарищ командир! Группа курсантов 1-го партийно-комсомольского набора из Москвы в полном составе прибыла! Никаких происшествий по пути следования не было!“ Начальник поздоровался, поздравил с прибытием. В ответ прозвучало троекратное: „Ура!“ Далее поступила команда: „По машинам!“ И колонна грузовиков отправилась в гарнизон, расположенный в поселке Кача».

Первым делом курсантов отправили на санитарную обработку. Затем последовал простой, но сытный обед. На следующий день – вновь медкомиссия и знакомые слова: «Условно годен». С этого момента для Максима Чибисова началась обычная курсантская жизнь, в которой сразу определились приоритеты на ближайшие 24 месяца: учеба, армейский распорядок, расписанный почти поминутно, и приказы старшего по званию.

Первая школа военных летчиков имени А. Ф. Мясникова – знаменитая «Кача»[3] – возникла еще в 1910 году (под названием Севастопольская офицерская школа авиации). Это было одно из двух самых первых авиационных учебных заведений в России (другим стала основанная в том же 1910 году Гатчинская авиашкола). В «Каче» учились летать Александр Покрышкин, Борис Сафонов, Полина Осипенко, Яков Смушкевич и множество героев Советского Союза и России, плеяда блестящих военачальников, космонавты, прославленные авиаконструкторы, летчики-испытатели. Этому же «орлиному гнезду» доверил Иосиф Виссарионович Сталин воспитание и обучение своего сына Василия.

Комдив П. Ф. Жигарев. 1939 г.

В 1931–1934 годах начальником Качинской авиашколы был комбриг Роберт Кришьянович Ратауш – немолодой, суровый на вид латыш. Немногословный, почти недоступный для курсантов – истинный небожитель. Перед ним трепетали, как перед высшим авторитетом. Однако последующая судьба этого незаурядного авиатора сложилась трагически. В 1937 году комбриг Ратауш был арестован по ложному обвинению. Умер в заключении в мае 1943 года. Реабилитирован в 1957 году.

Должность начальника штаба школы занимал Павел Фёдорович Жигарев. Военную карьеру он начинал кавалеристом, потом выучился на летчика-наблюдателя – так на заре авиации назывались штурманы. Специальность пилота освоил самостоятельно, без отрыва от штурманской службы. В Качинской школе Жигарев имел репутацию «светлой головы» – как великолепный специалист, отменно разбиравшийся во всех тонкостях летного дела. Его последующая карьера развивалась стремительно. В 1937–1938 годах П. Ф. Жигарев прославился, командуя группой советских летчиков-добровольцев, воевавших с японцами на стороне Китая. В начальный период Великой Отечественной войны, а также в 1949–1957 годах он занимал пост командующего ВВС СССР. В 1955 году стал Главным маршалом авиации.

Курсанты школы делились на группы по 7–8 человек; каждую такую группу обучал и опекал один инструктор. Четыре группы составляли звено. Два звена – отряд. Два отряда – эскадрилью. Вся школа, напоминавшая по структуре боевую летную часть, состояла из двух эскадрилий.

В группах, звеньях, отрядах и эскадрильях были назначены из числа курсантов младшие командиры – старшины. Максиму Николаевичу Чибисову, уже имевшему опыт армейской службы в звании младшего командира, доверили должность старшины эскадрильи.

В самые сжатые сроки курсанту Чибисову предстояло освоить ряд общеобразовательных и специальных дисциплин. Это было непросто: его багаж знаний, приобретенных за шесть лет обучения в сельской школе и дополненных тем, что удавалось усвоить самостоятельно, без отрыва от работы, оставлял желать лучшего. Но выручали незаурядные качества ума и воли, дарованные природой и отточенные жизненным опытом. Он учился так, как привык работать, быстро и глубоко вникая в суть неизвестных ему прежде вещей и понятий.

В течение всей своей последующей жизни Максим Чибисов бережно хранил память о тех, кто помогал ему овладевать летной профессией. Позже в своих дневниковых заметках он поименно перечислил их всех – инструкторов, преподавателей, командиров и сослуживцев. Первый свой полет на учебном самолете У-1 курсант Чибисов совершил вместе с инструктором Николаем Николаевичем Труновым. Он (по воспоминаниям М. Н. Чибисова) «был невеликого росточка (где-то около 168 см). Но было в этом улыбчивом блондине с румяным лицом, голубыми глазами и ровным, тихим голосом что-то такое, что заставляло курсантов выполнять его задания как можно лучше. Результаты говорили сами за себя. Наша учебная группа по программе выполнения находилась на 1-м месте в эскадрилье. Она в полном составе закончила обучение раньше установленного срока. Причем все курсанты – как один – с высокой оценкой. В группе не было ни одного нарушения или летного происшествия. В то время как в других группах такие случаи все же имели место».

После 38 полетов в официальном отчете инструктора Трунова отмечалось, что курсант Чибисов «за весь летный сезон ни разу не дал повода говорить о каких-либо серьезных отклонениях».

А на 39-м полете его решил проверить в деле командир отряда А. Савотков. «Заняв место на инструкторском сиденье, он с самого начала взлета и до посадки ни разу не коснулся управления. Покидая кабину, сухо бросил: „Замечаний нет! Задание выполнено отлично!“»

Следующее испытание оказалось более сложным. Максиму Чибисову пришлось продемонстрировать свое умение не только управлять самолетом, но и принимать решение в нештатных ситуациях. Во время 40-го полета на инструкторское место сел начальник школы Ратауш, который с курсантами, как правило, не летал. Весть об этом мгновенно разнеслась по аэродрому. Чтобы понаблюдать, сбежались все, кто был свободен в то время.

Из дневников М. Н. Чибисова:

«В задании не было ничего особенного – полет по кругу, высота 400 метров. Волнение от оказанной мне чести прошло, как только взял в руки штурвал. Запустил мотор. Посмотрел, как полагается, вперед, назад, по сторонам. Еще раз проверил – впереди пространство свободно. И вырулив на старт, поднял в знак готовности руку. Взлетел, как учили: набрал скорость, плавно оторвался от полосы, начал набирать высоту. Но не дошел и до 150 метров, когда начальник с инструкторского места вдруг начал убирать газ. Мотор, естественно, сбавил обороты. Что делать? Управление за мной – значит, решение принимать нужно мне. Да и времени на раздумья нет. Запаса высоты, считай, никакого. Немедленно перевел самолет на планирование. Передо мной – дома, ангар… Сажать машину некуда. Энергично сделал отворот влево – там, думаю, посажу на высокую рожь. Спланировал до высоты 30 метров.

Тут начальник дал газ, мотор заработал на полную мощность. И я сразу пошел на набор высоты. Согласно заданию набрал свои 400 метров и пошел по кругу: первый разворот, второй, третий… Начальник жестом показывает: „Давай! Закругляйся!“ Прикинул, как буду садиться. На 4-м развороте перевел самолет на планирование. Над полосой выдержал его, как полагается, с погашением скорости. И плавненько, тремя колесами коснулся земли. Осталось продолжить пробег до полного погашения скорости и, зарулив на стоянку, выключить мотор».

Начальник школы выпрыгнул из кабины на землю в хорошем настроении и прервал доклад курсанта Чибисова командирской отмашкой: «Значит, так, товарищ курсант! Отмечаю, что весь полет вы выполнили сами, без моего вмешательства. При имитации сбоя в работе мотора решения были грамотными и правильными. За отличное выполнение задания объявляю благодарность!» Соблюдая субординацию, инструктор Н. Трунов доложил командиру звена Н. Оссовскому о готовности курсанта Чибисова к самостоятельному полету. Оссовский тоже провел контрольный полет. И поставил Чибисову очередную оценку «отлично».

В свой 42-й полет Максим Чибисов отправился уже самостоятельно. Слетал образцово, без огрехов. Без инструктора в кабине самолета он чувствовал себя вполне уверенно, хотя и сознавал, что отныне единолично отвечает не только за себя, но и за доверенную ему машину.

Следует отметить, что амортизационный износ самолетов У-1, на которых учились летать курсанты, был очень большим. В особенности это касалось установленных на этих самолетах 120-сильных моторов М-2, ресурс эксплуатации которых между переборками составлял всего 25–30 часов. Из-за ненадежной техники в ходе полетов нередко возникали весьма неприятные ситуации.

Учлеты Качинской авиашколы у самолета У-1. 1923 г.

У-1 был построен по образцу английского Авро-504к и применялся в СССР в 1921—1932 гг., после чего был заменен самолетом У-2

Из практики первых самостоятельных полетов на У-1 Максиму Николаевичу особо запомнились два случая (описанные им в дневнике). Каждый из них мог окончиться катастрофой. Однажды «при исполнении фигур высшего пилотажа остановился мотор самолета, и пропеллер перестал вращаться». Самолет в это время находился в режиме скольжения на крыле. Курсант Чибисов не растерялся: перевел машину в режим пикирования, и мотор снова заработал. В другой раз «на вираже сорвало один из цилиндров мотора. Получив импульс центробежной силы, цилиндр отлетел вверх, а потом под действием силы тяжести стал падать вниз, едва не зацепив крыло[4]. Пропеллер продолжал вращаться, но из-за нарушения симметрии – смещения центра тяжести крутящегося блока в сторону от оси – возникла сильная тряска. Качало так, что пилот с трудом различал элементы рельефа земной поверхности под самолетом, – все мелькало перед глазами. Лишь по счастливой случайности мотор не загорелся», а в случае падения гибель пилота была бы неизбежной, поскольку и летчики, и курсанты в ту пору летали без парашютов. В этой смертельно опасной ситуации курсант Чибисов не растерялся.

Благодаря тому что зона пилотирования находилась вблизи аэродрома, он сумел спланировать на посадку и приземлил свой самолет, как положено, возле знака «Т», не повредив деталей планера.

Когда страна прикажет быть героем

Ситуация с авиатехникой в школе имени А. Ф. Мясникова в дневниках М. Н. Чибисова охарактеризована скупыми строчками: «С самолетами и особенно моторами возникали большие трудности. Новые с заводов не поступали, амортизационный износ старых находился на пределе».

Отечественное самолетостроение и смежные с ним отрасли промышленности еще только развертывались и не поспевали за стремительно возраставшими потребностями авиации – гражданской и особенно военной. В стране не хватало самолетов, авиамоторов, запчастей к ним, алюминия, каучука для шин, радиотехнической оснастки – всего и вся.

Но летать было необходимо. Без авиации не решались многие важнейшие задачи в развитии народно-хозяйственного комплекса. Без авиации невозможны были обороноспособность и надежная охрана рубежей огромной Страны Советов, существовавшей в окружении не слишком дружественных (а временами откровенно враждебных) государств.

И надо было учить летать тех, кому в дальнейшем доведется поднимать в воздух замечательные машины отечественного производства. Будущим асам приходилось осваивать основы летного искусства на старой технике, изношенной до предела.

«Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой!» – в те годы миллионы молодых людей с энтузиазмом распевали эту песню. Авиамоторов могло не хватать, а вот в героях недостатка не было. Страстное желание летать и служить Отечеству – без оглядки на обстоятельства и несовершенную технику – приветствовалось и поощрялось.

Как и все курсанты, Максим Чибисов воспринимал рискованные полеты как должное. Впоследствии, уже в преклонном возрасте, он вспоминал следующий эпизод:

«В тот день метеоусловия были неважные. Дул порывистый, силой до 17 метров в секунду ветер. При таком ветре летали только инструкторы – курсанты не допускались. На полетах присутствовал начальник школы. Наблюдая, что при посадке почти никто из инструкторов не избежал погрешностей, он повернулся к командиру отряда Савоткову и заметил:

– Да-а! При такой погоде у вас даже инструкторы не могут летать без ошибок!

– Никак нет, товарищ командир! – возразил явно задетый за живое Савотков. – В отряде при такой погоде могут летать даже курсанты! Разрешите выпустить?

– Это ваше дело, – последовал ответ.

Савотков отозвал в сторонку командиров звеньев и инструкторов, чтобы получить ответ на один вопрос: кого можно самостоятельно выпустить в такой полет. Мой инструктор (А. Щербаков) сразу назвал меня».

Несмотря на молодость, Максим Чибисов уже многое постиг в летном деле и был в состоянии оценить сложность предстоящего полета да еще под взглядом двух десятков командирских глаз! Спустя полвека он писал в своих дневниках:

«При воспоминании о том задании и сегодня мурашки бегают по спине, а тогда с этими мурашками я шел к самолету. Порывистый ветер рвал, шумел, гонял аэродромную пыль. Чтобы хоть как-то утяжелить легковесную машину, на заднее сиденье прикрепили мешок с песком. Я залез в кабину. Прогрел мотор. Под отмашку стартера плавно стронул машину и, добавляя газу, пошел на взлет. Сильный встречный ветер „поймал“ удачно, потому что самолет легко, почти без рысканья оторвался от земли. Набрал высоту. Тут сильные порывы ветра стали бросать машину, как щепку, в разные стороны. Тем не менее на высоте 200 м сделал первый разворот. Затем второй и третий. После третьего перевел машину на планирование; убрал газ, пошел на четвертый, последний, разворот. На планировании при таком сильном встречном ветре ощущение было такое, что самолет не летит, а стремительно оседает, почти проваливается, а земля – вот она! Кажется, вот-вот шасси от удара треснет.

Все-таки выровнял. И даже, как ни болтало, выдержал над землей. Удались и приземление, и последующий пробег, а ветер между тем продолжал дуть с той же силой. При заруливании на стоянку сопровождающие с трудом удерживали самолет за стабилизатор и крылья…»

Описывая этот случай, Максим Чибисов не без гордости подчеркивал, что среди курсантов ему одному доверили вылет в столь сложных условиях. И только вскользь отметил, что начальник школы приказал ему произвести еще один такой полет. И он второй раз выполнил это задание…

Подготовка курсантов к учебному полету. 1932 г.

За высокие результаты на первом этапе учебы курсанта Максима Николаевича Чибисова премировали билетом в театр, с выездом в Севастополь. Там он впервые сфотографировался в форме, которая станет для него постоянной на следующую четверть века: летный комбинезон, шлемофон и очки.

К началу второго года обучения в Качинской школе на курсе завершился естественный отбор. Безнадежных для профессии отчислили еще на стадии полетов с инструкторами. Далее отсеялись «не герои». Возможно, на более надежных машинах, снабженных отличными моторами и необходимыми навигационными приборами, они бы освоились. Но таких самолетов еще не было. И поэтому с «не героями» командование расставалось без сожаления. В итоге в летной школе остались лишь курсанты, фанатично влюбленные в небо, бесстрашные и настойчивые, волевые и находчивые – пилоты «милостью Божьей».

Вскоре им доверили более сложную машину: Р-1. Этот отечественный самолет, созданный по образу и подобию отнюдь не нового английского самолета ДН-9 (с применением конструктивных элементов из дерева и материи), был запущен в серийное производство под руководством известного авиаконструктора Н. Н. Поликарпова.

Курсанты 1-й авиационной школы им. А. Ф. Мясникова (слева направо): старшина звена В. Кожевников, старшина эскадрильи М. Чибисов, старшина летной группы В. Королёв. 1932 г.[5]

Впоследствии Максим Чибисов много летал на «фанерно-перкалевой» машине Григоровича. Обобщая такой опыт, он отметил:

«На особенностях боевого Р-1 стоит остановиться подробнее. Это был очень строгий и сложный в управлении самолет. Он не прощал ошибки – передачи ноги в сторону разворота и уменьшения скорости на развороте. При допущении указанной ошибки самолет входил в штопор, и в большинстве случаев это приводило к катастрофе. Число этих случаев резко сократилось после изучения причин срыва самолета в штопор и теоретического обоснования правильных действий летчика при выводе самолета из штопора».

И все же это была машина значительно более совершенная, чем учебные «этажерки» У-1, с освоения которых начиналась летная практика Максима Чибисова и его однокурсников.

Кроме изучения материальной части и мотора Р-1, его навигационного оборудования и вооружения, в программу второго года обучения входили такие предметы, как теория полета, тактика применения авиации в боевых действиях, а также ряд практических специальных занятий: полеты по маршрутам с посадками на чужих аэродромах, стрельбы по наземным мишеням и др.