Полная версия:

Эволюция рациона. Что ели наши предки и что нам есть сегодня

Часть 2. АДАПТАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ВЫЗОВЫ ЭВОЛЮЦИИ

ЛЕКТИНЫ: СКРЫТЫЕ РИСКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩИ

Эволюция рациона человека претерпела радикальные изменения с наступлением аграрной революции, произошедшей около 10 000 лет до нашей эры [47]. Этот поворотный момент в истории человечества стал отправной точкой перехода от кочевого образа жизни охотников-собирателей к оседлому сельскому хозяйству. Начался сбор урожая зерновых и бобовых культур для хранения и потребления – это оказалось куда удобнее, чем собирать плоды и корни в узкие сезоны их созревания. Аграрная революция не только расширила рацион человека, но и сделала злаковые и бобовые основой питания.

Этот переход не прошёл без последствий. Организм человека, адаптировавшийся к питанию преимущественно мясом, кореньями и сезонными плодами, столкнулся с новыми вызовами. Наш геном, а также кишечные бактерии, которые помогают нам переваривать пищу, и наша иммунная система всё ещё не успели приспособиться к этим продуктам. Дело в том, что на протяжении миллионов лет растения «конкурировали» с животными за свою экологическую нишу и разработали средства защиты от поедания, среди которых лектины.

Лектины – это семейство белков, содержащихся в некоторых растительных продуктах и обладающих способностью связывать углеводы [48]. Они возникли не просто так – с их помощью растения защищаются от тех, кто их поедает: насекомых, животных и людей. Лектины – это провоспалительные продукты. Когда они попадают в организм «поедателей», то мешают усвоению минералов и нарушают межклеточное взаимодействие в кишечнике. Это приводит к воспалительным процессам в кишечнике, хроническому системному воспалению, аллергическим реакциям и развитию аутоиммунных заболеваний. Один из наиболее известных представителей лектинов – глютен, который содержится в пшенице, ячмене и ржи.

Наши предки интуитивно понимали, что введение высоколектиновых продуктов в рацион не так просто, и разработали способы минимизировать негативные эффекты от лектинов. Они использовали ферментацию, заквашивание, термическую обработку, очищали зерно, чтобы снизить содержание этих вредных веществ. Без злаков и бобов цивилизация в её современном виде не смогла бы развиться, но при этом их широкое распространение в рационе человека привело к постепенному ухудшению состояния здоровья. В частности, регулярное употребление лектинов стало одним из факторов, способствующих развитию хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, кариес, аутоиммунные и онкологические болезни. Люди, обладающие здоровым микробиомом кишечника, имели преимущество, так как их организм мог эффективнее перерабатывать лектины, снижая их негативное воздействие на здоровье.

Ситуация усложнилась с открытием Нового Света в XV веке, когда европейцы столкнулись с ранее неизвестными источниками лектинов: картофелем, кукурузой, томатами, бобами, какао и различными видами орехов [49]. Эти продукты были чужды для пищеварительной системы жителей Старого Света, что спровоцировало появление новых проблем со здоровьем. Организмы людей просто не успевали адаптироваться к столь резким изменениям в питании. Впоследствии, с развитием сельского хозяйства и пищевой индустрии, началось массовое употребление ранее экзотических для европейцев продуктов, что привело к ещё большему увеличению лектинов в рационе.

В XX веке технологические достижения внесли ещё больше изменений в питание. Одним из наиболее значимых факторов стало распространение генетически модифицированных продуктов, таких как соевые бобы, кукуруза и рапс. Внедрение ГМО-культур привело к тому, что в организм человека начали попадать ранее незнакомые лектины, с которыми наша пищеварительная и иммунная системы не имели эволюционного опыта взаимодействия. Это усилило воспалительные процессы, нарушения работы кишечника и повышенную чувствительность к определённым продуктам.

Рисунок №8 «История лектинов»

Современная экология и образ жизни также повлияли на состав микробиома кишечника. Постоянное воздействие антибиотиков широкого спектра, использование химикатов, консервантов и пищевых добавок способствовало обеднению бактериального разнообразия. В результате нарушился естественный баланс кишечной флоры, которая играет важную роль в расщеплении сложных соединений, включая лектины. Если раньше люди, обладающие здоровым микробиомом, могли частично нейтрализовать действие лектинов, то сегодня из-за массовых изменений в составе кишечной флоры эта способность ослабевает. Это делает современных людей более уязвимыми к негативным последствиям регулярного употребления богатых лектинами продуктов. Нарушение микробиома также влияет на иммунную систему, снижая её способность к адаптации и увеличивая риск развития воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

На этом фоне индустриализация питания стала одним из ключевых факторов, усиливших нагрузку на организм. Она привела к отказу от традиционных методов обработки. Современный человек всё чаще отдает предпочтение промышленно обработанным продуктам, полуфабрикатам, еде на вынос и фастфуду, которые содержат повышенное количество лектинов. Особенно много их в кукурузе, сое и пшенице – продуктах, ставших основными ингредиентами в пищевой промышленности. Эти ингредиенты могут использоваться для улучшения текстуры, вкуса и срока хранения в следующих категориях: хлеб, выпечка, соусы, консервы, колбасы, готовый фарш, растительное молоко, снеки и доступные готовые блюда. В результате нагрузка лектинов на организм сегодня достигла беспрецедентного уровня, намного превосходя всё, с чем сталкивались наши предки. Помимо этого, высокий уровень переработки пищевых продуктов приводит к снижению содержания полезных микроэлементов и клетчатки, что дополнительно ухудшает состояние пищеварительной системы и метаболизм.

Ещё одним тревожным трендом стало повальное увлечение цельными злаками и безглютеновыми заменителями. Многие полагают, что эти продукты являются более здоровой альтернативой рафинированному зерну. Их употребление без предварительной ферментации или длительной термической обработки может привести к негативным последствиям. В традиционных культурах злаки и бобовые всегда проходили длительную подготовку перед употреблением: их ферментировали, старались очищать оболочку и подвергали длительной термической обработке, что снижало содержание лектинов и делало их более безопасными. В современном мире этот процесс часто игнорируется, что приводит к массовому потреблению непереработанных лектинов, негативно влияющих на здоровье. Особенно это касается муки из нутов, зелёной гречки, кукурузы, кешью, бурого риса, амаранта, киноа и цельнозерновой пшеничной муки. Без надлежащей ферментации и термической обработки такие продукты могут представлять серьёзный риск для пищеварения и здоровья в целом.

Современный рацион содержит больше лектинов, чем когда-либо в истории человечества! Естественные адаптационные механизмы человека не успевают справляться с их избыточным воздействием. Возвращение к традиционным методам приготовления пищи – таким как длительная термическая обработка, замачивание, проращивание и ферментация – позволяет снизить потенциальный вред лектинов и сделать пищу более безопасной. Также сокращение количества высоколектиновых продуктов в рационе, наряду с заботой о здоровье кишечного микробиома, способствует защите организма от неблагоприятных последствий лектинов. В разделе «Персональная эволюция: как твои гены формируют рацион» мы подробно разберём, как генетическая адаптивность иммунной системы влияет на восприимчивость к лектинам и глютену. Ниже вы можете ознакомиться с таблицей, в которой представлены продукты, содержащие лектины, а также методы их нейтрализации.

Таблица №2 «Рейтинг продуктов по уровню лектинов».

МОЛОКО: ИСТОРИЯ АДАПТАЦИИ И НЕПЕРЕНОСИМОСТИ

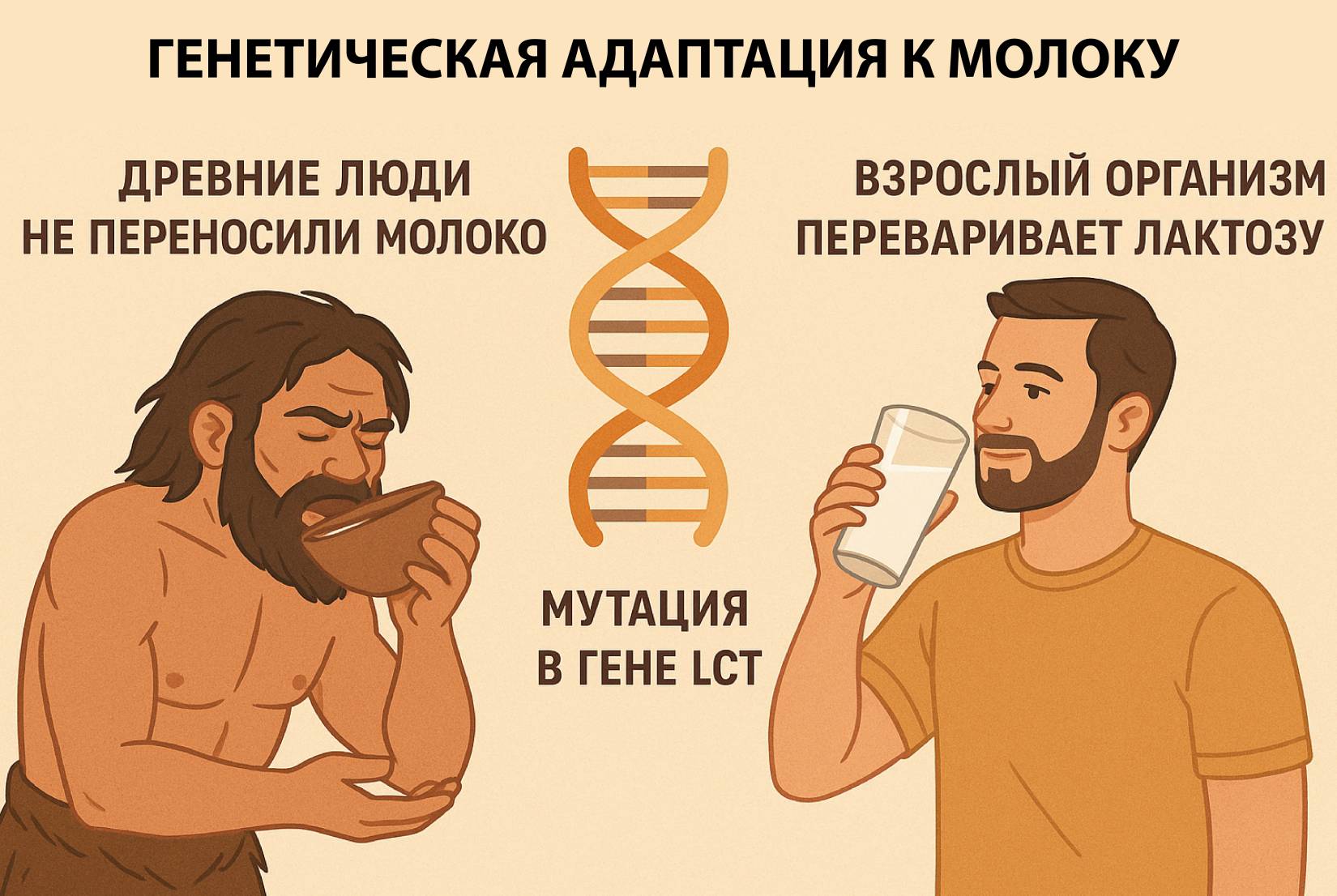

Вы когда-нибудь задумывались о том, что взрослый организм человека изначально не был приспособлен к перевариванию молока? Способность усваивать молочный сахар появилась благодаря генетической мутации, которая возникла тысячи лет назад и с тех пор передаётся из поколения в поколение. Однако даже сегодня около 70% населения мира могут страдать от непереносимости лактозы, испытывая дискомфорт при употреблении высоколактозных продуктов.

Лактоза – это природный молочный сахар, расщепление которого возможно при наличии специального фермента – лактазы. В раннем детстве лактаза активно вырабатывается организмом, поскольку грудное молоко является основным источником питания. После завершения периода грудного вскармливания уровень этого фермента начинает снижаться. Это вполне естественный процесс, ведь в рационе древних людей молочные продукты попросту отсутствовали. Способность к перевариванию лактозы во взрослом возрасте не была необходимостью.

Ситуация изменилась с развитием скотоводства. Около восьмого тысячелетия до нашей эры древние фермеры начали не только приручать животных, но и использовать их молоко в пищу. Археологические находки с остатками молочного жира на керамической посуде подтверждают этот факт. Регулярное употребление молока способствовало возникновению генетической мутации в гене LCT, отвечающем за выработку лактазы [50]. Люди, обладающие этой мутацией, получили значительное эволюционное преимущество, так как молоко являлось ценным источником белков, жиров, витаминов и минералов.

Поначалу эта мутация встречалась лишь у небольшой группы людей, но в условиях нехватки продовольствия молоко часто становилось единственным доступным источником питания. Те, чей организм мог усваивать лактозу, имели больше шансов на выживание и передачу гена своим потомкам. Со временем распространение этой мутации привело к тому, что сегодня около 30% населения мира способны переваривать молоко без проблем. При этом переносимость лактозы варьируется в зависимости от региона: она наиболее распространена среди жителей Северной и Центральной Европы, а также некоторых народов Восточной Африки и Ближнего Востока. В то же время у большинства населения Азии, Южной Америки и Южной Африки уровень лактазы в зрелом возрасте значительно снижен [51].

Хорошая новость в том, что лактозу может расщеплять не только фермент лактаза, но и полезные бактерии. Если в молоко попадают заквасочные бактерии, они начинают «съедать» молочный сахар, так как он служит для них отличным источником энергии. В результате ферментированные молочные продукты, такие как простокваша, кефир или йогурт, становятся низколактозными, что облегчает их усвоение даже тем, у кого нет мутации в гене LCT. Наш собственный кишечник также содержит полезные бактерии, способные перерабатывать лактозу. Если микробиом богат и разнообразен, организм может частично компенсировать нехватку фермента лактазы, позволяя переваривать небольшое количество молочных продуктов без дискомфорта. Но, как правило, у современного человека состав кишечной флоры зачастую истощён из-за стресса, несбалансированного питания, частого приёма антибиотиков и токсической нагрузки. Это приводит к увеличению случаев лактазной недостаточности и росту числа людей, испытывающих проблемы с перевариванием молока. Богатый микробиом и заквасочные бактерии – наши природные союзники, позволяющие нам наслаждаться молочными продуктами без неприятных последствий!

Рисунок №9 «Два поколения – две реальности кишечника»

Казеин А1 и А2

Мутации происходили не только у наших предков, но и у животных, которые снабжали нас пищей. Одним из самых значительных изменений стало появление мутации у коров, повлиявшей на состав их молока. Изначально коровы вырабатывали белок, известный как казеин A2, который хорошо усваивался человеческим организмом. Несколько тысяч лет назад в Европе произошла спонтанная мутация, и у некоторых пород коров начал вырабатываться новый вариант белка – казеин A1.

Этот белок не так безобиден, как может показаться. В процессе пищеварения казеин A1 расщепляется с образованием биологически активного пептида – бета-казоморфина-7 (BCM-7) [52]. Это вещество обладает опиоидными свойствами, что может сказываться на пищеварении, работе нервной системы и иммунном ответе организма. Исследования показывают, что BCM-7 способен запускать воспалительные процессы, негативно воздействовать на кишечник, эндотелий сосудов и даже мозг. По своему действию отдалённо напоминает лектины, не правда ли?

Ключевая разница между молоком A1 и A2 кроется всего в одной аминокислоте, находящейся в 67-й позиции цепочки белка. В молоке A1 это гистидин, а в молоке A2 – пролин. Пролин препятствует образованию BCM-7, благодаря чему молоко A2 считается более физиологичным и предпочтительным для людей, чувствительных к молочным белкам. Некоторые исследования связывают потребление молока A1 с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника, аутоиммунных реакций и даже неврологических расстройств [53]. В то же время молоко A2 ассоциируется с меньшим количеством подобных состояний и считается более щадящим для организма.

Сегодня большинство промышленных молочных ферм используют коров, производящих молоко с преобладанием казеина A1. Это связано с тем, что такие породы дают большее количество молока по сравнению с коровами, у которых преобладает казеин A2. В России больше всего разводят голштинских коров, чьё молоко содержит преимущественно казеин A1. Этих коров можно встретить по всей стране – от Центрального и Приволжского регионов до Сибири и Дальнего Востока. Поэтому козье, овечье, буйволиное, а также молоко верблюдов и лам являются естественными источниками казеина A2, что делает их полезной альтернативой для людей, особенно чувствительных к белкам коровьего молока.

Рисунок №10 «Казеин A1 и A2: как мутация изменила состав молока»

Растительное молоко

С появлением современных трендов на отказ от продуктов животного происхождения и «демонизацией» лактозы, наблюдается значительный рост интереса к альтернативным молочным продуктам. Многие люди ищут растительные заменители, такие как соевое, миндальное, овсяное, рисовое и кокосовое молоко. Важно понимать, что эти напитки существенно отличаются по составу от натурального молока. Вот несколько причин:

• Вредные добавки и консерванты. Растительное молоко часто содержит множество дополнительных ингредиентов: консерванты, стабилизаторы, сахар, растительные масла, ароматизаторы и загустители, такие как каррагинан. Все это может негативно сказываться на пищеварении, вызывать вздутие, раздражение кишечника и воспалительные реакции у чувствительных людей. В процессе производства значительная часть полезных веществ теряется, а содержание белка в большинстве растительных альтернатив крайне низкое по сравнению с коровьим молоком.

• Дефицит нутриентов. В отличие от животного молока, в растительных аналогах зачастую не хватает кальция, магния, фосфора, йода, витаминов группы B (особенно B12) и полноценного аминокислотного профиля, что может привести к недостатку этих веществ в организме при длительном употреблении без компенсации из других источников.

• Лектины. Растительное молоко, особенно соевое, миндальное и рисовое, содержит лектины – растительные белки, которые могут оказывать раздражающее воздействие на кишечник, способствовать воспалительным процессам и нарушать усвоение питательных веществ. Для людей с чувствительной пищеварительной системой или аутоиммунными заболеваниями избыток лектинов в рационе может стать фактором риска.

Нарушение кислотно-щелочного баланса. Баланс электролитов в организме может изменяться из-за низкого содержания кальция в растительном молоке. Это особенно важно, так как калий участвует в поддержании кислотно-щелочного баланса. Дефицит кальция способствует сдвигу pH в сторону кислотности, что может негативно повлиять на обмен веществ, работу нервной системы и общее самочувствие.

Рисунок №11 «Растительное молоко: скрытые риски для здоровья»

При выборе растительных альтернатив важно внимательно изучать состав, отдавая предпочтение продуктам с минимальным количеством добавок и обогащённым необходимыми витаминами и минералами. Тем, кто полностью исключает молочные продукты, стоит дополнительно следить за поступлением важных нутриентов через другие источники питания или принимать их в виде добавок.

Если подвести итог, можно сказать, что способность человека усваивать молоко – это во многом вопрос генетики, но не только. Приобретённая мутация в гене LCT дала примерно 30% людей возможность использовать молоко как полноценный источник белка и энергии. Остальные 70% имеют генетическую непереносимость лактозы, но это вовсе не значит, что молочные продукты им противопоказаны.

Благодаря бактериям, содержащимся в ферментированном молоке, и полезной микрофлоре кишечника, лактоза расщепляется ещё до того, как попадёт в пищеварительный тракт или в самом тракте. Именно поэтому такие продукты, как кефир, йогурт и сыр, чаще всего не вызывают неприятных симптомов даже у тех, у кого нет мутации, позволяющей переваривать молоко.

А вот с казеином всё немного сложнее. Если у вас есть хронические воспалительные процессы или повышенная чувствительность к белку коровьего молока, лучше отдавать предпочтение молочным продуктам от овец, коз и коров с казеином A2. Он легче усваивается и реже провоцирует воспалительный фон, в отличие от казеина A1, который может усиливать иммунный ответ и поддерживать воспаление. Что же касается растительного молока, я не рекомендую употреблять его на постоянной основе, за исключением, возможно, чистого кокосового молока без дополнительных ингредиентов. Но стоит учитывать, что у людей с генетическими нарушениями липидного обмена кокосовое молоко может способствовать повышению уровня «плохого» холестерина, так как содержит большое количество насыщенных жиров, и увлекаться им не стоит!

МИКРОБИОТА: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ СОЮЗНИК

Эволюция не всегда давала человеку быстрые и универсальные решения. Генетические адаптации к пище шли медленно, закреплялись выборочно и далеко не у всех. Так, способность переваривать молочный сахар сохранилась только у части популяций, переносимость глютена также оказалась ограниченной, а расщепление клетчатки и некоторых растительных соединений оставалось проблемой для большинства. Но у человека был ещё один союзник, способный компенсировать эти слабости, – микробиота.

Микробное сообщество, формировавшееся миллионы лет, развивалось вместе с человеком и стало его важнейшим адаптационным механизмом. Бактерии брали на себя ту работу, с которой организм в одиночку справиться не мог. Они расщепляли клетчатку до короткоцепочечных жирных кислот, делали менее опасными природные антинутриенты растений, обезвреживали токсины, перерабатывали молочный сахар и глютеновые белки. Благодаря этому рацион человека постепенно расширялся: то, что в чистом виде было тяжёлым или даже токсичным, становилось источником энергии и питательных веществ. Чем разнообразнее была еда, тем богаче становился состав микробного сообщества, а значит, возрастала и устойчивость организма к внешним вызовам [54].

Человек не только пользовался этим союзом, но и научился управлять им. Ферментация стала одним из важнейших открытий: заквашивание, выдержка и брожение делали пищу безопасной и вкусной. Молочные продукты превращались в кефир или йогурт, зерно и бобовые – в заквасочные каши и хлеб, овощи – в квашеную капусту или кимчи. В процессе ферментации бактерии разлагали растительные белки и лектины, снижали количество фитатов, разрушали лактозу, нейтрализовали природные токсины. То, что в сыром виде могло вызывать болезни или пищевые расстройства, становилось ценным и питательным продуктом. Люди создавали для бактерий условия, а они в ответ делали пищу доступнее и безопаснее, формируя настоящий эволюционный союз.

С течением времени микробиота взяла на себя ещё более глубокие функции. Она превратилась во внутреннюю биохимическую фабрику, которая синтезирует витамины группы B, витамин K, биотин и ряд других соединений, необходимых не только самим бактериям, но и человеку. Этот дополнительный источник нутриентов помогал выживать в периоды ограниченного питания. Микробиота также регулирует усвоение минералов – железа, цинка, магния, кальция – и тем самым влияет на кроветворение, состояние нервной системы и гормональный баланс.

На этом её роль не ограничивается. Микробиота участвует в работе иммунной системы, обучая её отличать опасные молекулы от безвредных. Она формирует барьер кишечника, предотвращая проникновение токсинов в кровь, и снижает уровень воспалительных реакций. Продукты жизнедеятельности бактерий – короткоцепочечные жирные кислоты – питают клетки слизистой, укрепляют её и одновременно служат регуляторами иммунного ответа. Более того, микробиота связана с нервной системой через ось «кишечник–мозг»: многие микроорганизмы способны синтезировать нейромедиаторы – серотонин, дофамин, гамма-аминомасляную кислоту, влияя на настроение, уровень тревожности, мотивацию и когнитивные процессы.

Особый интерес представляет то, как микробиота взаимодействует с нашими генами. Микроорганизмы не ограничиваются только расщеплением пищи – они вырабатывают множество соединений, которые способны проникать в клетки человека и изменять их работу. Современные исследования показывают, что микробиота воздействует на геном через продукты своей жизнедеятельности. Короткоцепочечные жирные кислоты, прежде всего бутират, ацетат и пропионат, действуют как сигнальные молекулы, способные проникать в ядро клеток и менять работу хроматина. Они ингибируют ферменты гистондеацетилазы (HDAC), что приводит к активации генов противовоспалительной и антиоксидантной защиты. Таким образом, микробиота не только помогает переваривать пищу, но и напрямую регулирует экспрессию генов, влияя на иммунитет, метаболизм и процессы старения. Это объясняет, почему один и тот же продукт может по-разному действовать на разных людей: всё зависит от того, какие микроорганизмы присутствуют в кишечнике и какие сигналы они посылают телу [55].

В традиционных обществах союз человека и его микробиоты был устойчивым. Ежедневный рацион включал разнообразие клетчатки, ферментированные продукты и натуральную еду, что формировало богатый и сбалансированный микробный состав. Именно поэтому наши бабушки могли есть хлеб и пить молоко литрами, не всегда имея генетические адаптации к глютену или лактозе, и при этом обходились без выраженных последствий. Их микробиота была достаточно разнообразной и сильной, чтобы сглаживать ограничения генетики и компенсировать нагрузки пищи.

Современная реальность оказалась иной. Образ жизни и питание изменились так, что микробное сообщество стало беднее и менее устойчивым. Там, где раньше микробиота защищала человека от непереносимости молока или глютена, сегодня всё чаще проявляются лактозная непереносимость, чувствительность к глютену и воспалительные реакции на привычные продукты. Среда, которая тысячелетиями поддерживала этот союз, теперь всё чаще его разрушает, оставляя организм без одного из главных эволюционных защитников. На микробиоту воздействует целый ряд неблагоприятных факторов:

• Антибиотики. Массовое применение уничтожает не только патогены, но и полезные бактерии. Иногда баланс нарушается необратимо: условно-патогенные виды занимают место союзников, что повышает риск хронического воспаления и аллергий.

• Индустриальная еда. Рафинированные продукты, консерванты, красители, ароматизаторы и трансжиры обедняют микробиоту, подавляют полезные штаммы и усиливают рост провоспалительных микроорганизмов.

• Избыток сахара и дефицит клетчатки. Эти два фактора особенно разрушают микробиоту. Сахар подпитывает условно-патогенные виды, а недостаток клетчатки лишает полезные бактерии «топлива» для выработки короткоцепочечных жирных кислот.

• Пестициды и химикаты. Даже следовые дозы пестицидов и гербицидов, попадая в пищу, способны менять состав кишечной флоры, снижая её устойчивость и разнообразие.

• Хронический стресс. Высокий уровень кортизола и адреналина меняет проницаемость кишечного барьера и секрецию слизи, что напрямую влияет на микробиоту. На этом фоне снижается выработка серотонина и ГАМК, возрастает риск тревожных расстройств и депрессий.