Полная версия:

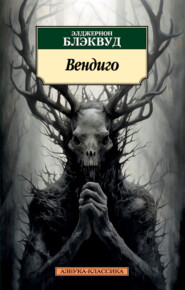

Вендиго

Хэнк, белый как мел, с глупым, растерянным видом оглядывался вокруг. Доктор Кэскарт с выражением крайнего ужаса повернулся к палатке, словно ища в ней убежища, и издал невнятный возглас, но тут же застыл на месте, не в силах пошевелиться. Единственным, кто сумел до известной степени сохранить присутствие духа, был Симпсон. Он уже слышал прежде призывы Дефаго с небес да к тому же был слишком испуган, чтобы немедленно отреагировать на произошедшее.

Придя в себя и обернувшись к пораженным своим товарищам, он почти спокойно произнес:

– Именно этот крик я тогда и слышал и примерно те же слова!

А затем, обратив лицо к небу, начал громко взывать:

– Дефаго! Дефаго! Спустись! Спустись к нам!

Но прежде чем его компаньоны успели осознать случившееся, в ближнем лесу что-то тяжело прогромыхало, прорываясь сквозь древесные кроны, и, ударяясь о ветви, с глухим грохотом упало на мерзлую землю. Треск и шум, пронесшиеся по лесу, были ужасающи.

– Это он, да поможет ему милостивый Господь! – вырвался из уст Хэнка полуприглушенный испуганный шепот; рука его непроизвольно потянулась к висящему на поясе охотничьему ножу. – И он уже идет сюда! Да, он идет сюда! – добавил Хэнк с испуганным, бессмысленным смехом, как только стали отчетливо слышны тяжелые, неверные шаги – кто-то с хрустом и скрипом, ступая по снегу, двигался сквозь мрак к светлому ореолу костра.

Шаги неотвратимо приближались, а трое мужчин недвижно и безмолвно стояли вокруг костра. Доктора Кэскарта будто парализовало, он был не в силах даже перевести взгляд. Лицо Хэнка выдавало душевную муку, – казалось, он готов совершить новый отчаянный поступок, но не мог ни на что решиться. В эту минуту он был словно вытесан из камня. Все трое походили на застывших в испуге детей, являя собой олицетворенный ужас. Разглядеть что-либо в кромешной тьме не представлялось возможным, а шаги тем временем все приближались, все слышней становился хруст мерзлого снега. Это бесконечное – слишком долгое, а потому почти нереальное, – размеренное и неотвратимо беспощадное приближение Неизвестного было поистине кошмарным.

Наконец непроглядный мрак словно вытолкнул из себя смутную, едва различимую фигуру. Она вступила в полосу неверной полутьмы, образованной ночными тенями и колеблющимися отсветами пламени, и остановилась футах в десяти от охотников, устремив на них пристальный взгляд. Но тут же, совершив порывистое, судорожное движение, таинственная фигура, словно управляемая кем-то на расстоянии, снова стала перемещаться вперед, все ближе к костру, к яркому свету – только теперь охотники различили в ней очертания человека… Это был Дефаго.

Казалось, лица наблюдавших за этой сценой людей спрятались за масками страха – из мира реальности, преодолевая грань нормального человеческого видения, три пары неподвижных глаз будто смотрели теперь в Неведомое.

Дефаго медленно продвигался вперед, поступь его была все такой же неуверенной и тяжкой; сначала он направился как бы ко всем троим сразу, не выделяя никого из них, но затем резко повернул голову и уставился на Симпсона. С губ его сорвался странный звук, и послышался знакомый голос Дефаго:

– Я здесь, босс Симпсон. Меня кто-то звал. – Голос звучал еле слышно, холодно и бесстрастно, он казался натужным, задыхающимся, словно каждое слово давалось с неимоверным напряжением. – Я здесь, я все время в полете, в этом адском огне.

И Дефаго засмеялся – неуклюже поворачиваясь, он, казалось, кивал в сторону двух других обращенных к нему полулиц-полумасок.

Но этот смех неожиданно вернул к жизни охотников, только что являвших собой ряд восковых фигур с мертвенно-бледными лицами. Хэнк тотчас прыгнул вперед, изрыгая поток ругательств – столь причудливых и вычурных, что Симпсону не удалось различить в них почти ни одного английского слова, и он даже принял речь проводника за индейскую тарабарщину или неведомый ему жаргон. Но чутье подсказало юноше, что неожиданный выпад Хэнка, вторгшегося в пространство между Дефаго и обоими шотландцами, оказался как нельзя более желательным и своевременным. Однако и доктор Кэскарт, несколько оправившийся от испуга, также сделал два-три медленных, тяжелых шага вперед.

Позже Симпсон с огромным трудом, весьма смутно мог припомнить свои слова и действия в последующие несколько секунд, ибо глаза отвратительного, ужасного призрака испытующе пристально уставились в его собственные глаза и находились в такой непосредственной близости, что юноша совершенно растерялся и мог лишь недвижимо стоять, не произнося ни слова. Симпсон не обладал закаленной волей старших своих товарищей, позволявшей им действовать вопреки любому душевному потрясению. Он наблюдал за происходящим как будто через стекло, отчего все казалось почти нереальным и напоминало дурной сон. Юноша вспоминал потом, что поток бессмысленных ругательств Хэнка перемежался властными, твердыми и повелительными фразами дяди, – кажется, он говорил что-то о пище, о виски, о костре и тепле, об одеялах и прочем… А далее над всем воцарилась бьющая в ноздри струя странного, всепроникающего, мерзкого и в то же время сладковато-дурманящего запаха, которым сопровождалось все, что происходило на стоянке в последующие минуты.

И однако, именно Симпсон – куда менее опытный и искушенный, чем его компаньоны, – повинуясь спасительному инстинкту, произнес фразу, немного разрядившую напряженную психологическую атмосферу и выразившую тяжкое сомнение, терзавшее сердце всех троих охотников.

– Ты… ты в самом деле Дефаго? – спросил он тихим, прерывающимся от ужаса голосом.

И, прежде чем кто-либо успел хотя бы шевельнуть губами, зазвучал громкий, решительный голос доктора Кэскарта:

– Ну разумеется! Разумеется, это он! Неужели вы сами не видите?! Просто он едва жив от холода, истощения и страха. Случившееся с ним кого угодно могло довести до неузнаваемости.

Этими словами доктор Кэскарт пытался убедить в своей правоте не столько других, сколько самого себя, и лишь подчеркнутая выразительность и горячность речи выдавали затаившееся в его душе сомнение. Он говорил и двигался, не отнимая платка от лица: омерзительный запах был вездесущ.

Сидевший теперь возле жаркого костра закутанный в одеяло человек – жалкий, съежившийся, прихлебывавший виски и державший в исхудалой руке еду – имел не большее сходство с Дефаго, каким они привыкли его видеть, чем фотография шестидесятилетнего старика – с дагеротипом, сделанным с этого человека в ранней его юности, да к тому же в костюме тех давних времен. Невозможно найти слова, чтобы хоть приблизительно описать эту жуткую карикатуру, эту пародию, выдающую себя в неверном свете костра за истинного, живого Дефаго. Впоследствии, перебирая в памяти обрывки тех давних, темных и ужасных впечатлений, Симпсон утверждал, что в облике новоявленного Дефаго было больше животного начала, нежели человеческого, что черты его имели странные, неправильные пропорции, дряблая кожа на лице и на руках отвисала расслабленно и вяло, как если бы ее до того долго мяли и растягивали. Да и вообще лицо это смутно напомнило юноше жуткие рожи, какие для забавы делают из бычьих пузырей уличные торговцы на Ладгейт-Хилл, – резко меняющие свои черты, когда их сильно надувают, они, сжимаясь, издают слабые жалобные звуки, сходные с человеческим голосом. Не менее мерзким показался Симпсону и голос этого отвратительного существа, назвавшегося Дефаго. Кэскарт, пытавшийся много времени спустя передать словами это неописуемое явление, говорил, что так могли бы выглядеть лицо и тело человека, прошедшего испытание внезапно и сильно разреженным воздухом: когда атмосферное давление меняется столь резко, весь организм грозит разорваться в клочья, а позже принимает некий несообразный вид.

И один лишь Хэнк, убитый горем, потрясенный до глубины души неистовым потоком переживаний, с которыми он никогда не имел дела и которых не понимал, расставил наконец все на свои места. Отойдя от костра на некоторое расстояние и заслонившись на мгновение ладонями от ослепляющего света, он принялся громко вопить – и в голосе его невероятным образом слились ярость и нежность:

– Ты не Дефаго! Совсем, совсем не Дефаго! Будь я проклят, если это ты, старый мой приятель, каким я знаю тебя вот уже двадцать лет! – Свирепым, ненавидящим взглядом он уперся в съежившуюся у костра фигуру, словно желая испепелить ее дотла. – Хоть убей, это не ты! Пусть мне суждено до скончания века швабрить пол в преисподней клочком ваты на зубочистке, да хранит меня милосердный Господь! – продолжал Хэнк, сопровождая свои вопли отчаянными жестами, выражающими крайний ужас и отвращение.

Не было силы, способной сейчас оборвать его крик. Стоя в стороне от костра, он исторгал свои вопли с видом человека, в которого со всех сторон впиваются жала всего того, на что страшно было смотреть, что невозможно было слышать, – ибо Хэнк говорил правду. Он повторял свой приговор десятками самых разнообразных способов – один другого хитрей и замысловатей. Крики его эхом отдавались в окрестных лесах. Казалось, еще минута – и он набросится на ненавистного «чужака»: рука его так и рвалась к висевшему на поясе длинному охотничьему ножу.

Но Хэнк не сделал этого, он не предпринял вообще ничего, и весь его бурный, неистовый порыв разрешился чуть ли не слезами. Крики вдруг резко оборвались, Хэнк как подкошенный рухнул на землю, и подбежавший к нему доктор Кэскарт уговорил его пойти в палатку и лечь. Но и оттуда Хэнк продолжал пристально следить за всем, что происходило у костра; его бледное, искаженное страхом лицо время от времени появлялось за приоткрытым пологом палатки.

Доктор Кэскарт, неотступно сопровождаемый племянником, который по-прежнему ухитрялся лучше остальных сохранять спокойствие духа, снова подошел к костру и остановился напротив странной фигуры, склонившейся к огню. Не отводя глаз от лица «призрака», он заговорил. И голос его вначале звучал достаточно жестко и требовательно:

– Скажи нам, Дефаго, в двух словах, что случилось с тобой? Должны же мы понять наконец, как помочь тебе.

В вопросах доктора, заданных твердым, властным тоном, слышался приказ. Это и было прямым приказанием. Но тут же голос Кэскарта дрогнул: сидевший у костра человек повернулся, и в лице его проглянуло нечто столь жалостное, ужасное и нечеловеческое, что доктор отпрянул в сторону, будто от нечистой силы. Симпсон, стоявший за спиной дяди, утверждал впоследствии, что пугающее это лицо показалось ему маской, которая вот-вот спадет, а под ней вдруг обнаружится во всей своей наготе нечто темное, дьявольское.

– Будь с нами честным, дружище, откройся нам! – В голосе доктора Кэскарта теперь слышались страх и мольба. – Мы больше не в силах переносить все это!.. – уже кричал доктор, ибо инстинкт взял верх над разумом.

Наконец тот, кто назвался Дефаго, ответив мертвенно-бледной улыбкой, заговорил еле слышным, слабеющим и, казалось, приобретающим уже какое-то новое, странное качество голосом.

– Я видел великого Вендиго, – почти шептал он, и ноздри его шевелились, как у животного, внюхиваясь в окружающий воздух. – И я был вместе с ним…

Успел бы он добавить еще что-то к сказанному, сумел бы доктор Кэскарт продолжить свой пристрастный допрос, теперь сказать невозможно, ибо в тот же миг от палатки донесся истошный вопль Хэнка, а за пологом блеснули его испуганные глаза. Так Хэнк не кричал никогда.

– Ноги! Его ноги! Бог мой! Посмотрите на них – они же изменились, они огромные. Боже, какие огромные!

Отвечая доктору Кэскарту, сидевший у костра повернулся, и его ноги впервые оказались на свету. Но Симпсон не смог увидеть то, что разглядел из палатки Хэнк. Впоследствии же Хэнка ни разу не удавалось застать в таком состоянии, чтобы можно было получше расспросить его обо всем. В тот же миг доктор Кэскарт одним прыжком, словно испуганный тигр, оказался рядом с Дефаго и склонился над ним, торопливо прикрывая его ноги одеялом, – все произошло столь стремительно, что юный богослов едва успел уловить мелькание чего-то темного и до странности массивного там, где он ожидал увидеть обутые в мокасины ноги проводника; но промелькнувшая перед его глазами картина не оставила какого бы то ни было ясного впечатления.

Прежде чем доктор Кэскарт успел выпрямиться, а Симпсон задаться вопросом, который зрел в его мозгу, Дефаго уже поднялся: он стоял перед ними, с трудом и видимой болью переминаясь с ноги на ногу, его искаженное лицо, лишенное привычных черт, приняло выражение столь мрачное и злобное, что стало просто чудовищным.

– Теперь и вы видели, – хрипло пробормотал он, – видели мои горящие в огне ноги! Но… вы не смогли спасти меня, уберечь от этого… вот и снова пришло мое время, когда…

Внезапно его жалобный, молящий о помощи голос был прерван звуком, подобным завываниям ветра над озером. Деревья затрясли кронами, зашумели тесно переплетенными ветвями. Языки пламени в пылающем костре припали к земле и сейчас же яростно полыхнули к небу. Над маленькой охотничьей стоянкой с ужасным, оглушительным шумом пронеслось что-то невидимое, на какой-то момент объяв собой все вокруг. Дефаго сбросил с плеч и колен окутывавшие его одеяла, повернулся лицом к лесу и, сделав несколько неуклюжих, неуверенных шагов, подобных тем, что так напугали охотников, вдруг растворился в воздухе – прежде чем кто-либо успел шевельнуть хотя бы пальцем, чтобы попытаться воспрепятствовать этому; исчез стремительно, с ошеломляющей, хотя и неуклюжей быстротой, не оставляющей времени для раздумий и действий. Мрак в буквальном смысле поглотил его. Не прошло и десяти секунд, как трое застывших от изумления мужчин услышали дикий вопль, заставивший биться их сердца в бешеной пляске ужаса, – вопль, перекрывший вой внезапно налетевшего ветра и шум ломаемых бурей деревьев, вопль, грянувший на них с немыслимой высоты и из запредельной дали:

– О! О! Какая обжигающая высота! О, мои ноги, они горят! Мои ноги в огне…

И столь же внезапно этот отчаянный зов замер вдали, посреди необозримых пространств и мертвого безмолвия.

Доктор Кэскарт, первым пришедший в себя, успел крепко схватить за руку Хэнка, попытавшегося в безрассудном порыве кинуться следом за другом в объятый мраком лес.

– Но я хочу, чтобы ты знал – именно ты, – отчаянно вопил Хэнк, вырываясь из рук своего патрона, – это не он… вообще не он! В его шкуру влез дьявол!..

Невероятными усилиями – доктор Кэскарт признал впоследствии, что никогда не подозревал в себе подобных способностей, – удалось-таки утихомирить разбушевавшегося проводника и препроводить его обратно в палатку. И хотя с Хэнком доктор и в самом деле справился самым удивительным образом, но куда больше он испугался за собственного племянника, до той минуты проявлявшего великолепное самообладание: многодневное нервное перенапряжение прорвалось вдруг наружу в виде слезливой истерики, и Кэскарту пришлось немедленно изолировать юношу от потрясенного проводника, уложив в постель, наспех устроенную из мягких ветвей и одеял.

И пока над одиноким, затерянным в лесной глуши охотничьим лагерем истекали остатки ночи – для доктора Кэскарта то были часы бессонного, какого-то призрачного бдения, – юный богослов лежал, выкрикивая в сбитые комом одеяла дикие слова и фразы. В бреду он бормотал что-то об ужасной скорости, о невероятной высоте, о пламени и огне, перемежая все эти несуразности с обрывками библейских текстов, усвоенных им в учебных аудиториях. «Они уже идут, о, как горят их лица, они страшны, нелепы, и поступь их ужасна, они все ближе, ближе…» – жалобно стонал юноша, поминутно вскакивая, а потом садился на постели и, с напряжением вслушиваясь в мертвое безмолвие, устремлял невидящие глаза в темноту леса и в страхе шептал: «Как ужасны их ноги… у тех, кто там, в диком лесу…» – и дядя кидался к нему, перебивал его речи, стараясь успокоить, отвлечь, дать другое направление лихорадочным его мыслям.

К счастью, истерика оказалась кратковременной. Сон излечил юного богослова, как, впрочем, и Хэнка.

До пяти утра, пока не обозначились первые признаки рассвета, нес доктор Кэскарт свою ночную стражу. Лицо его посерело, а под глазами разлились синяки. Все эти бессонные, безмолвные часы воля его боролась с ужасом и смятением, охватившими душу. Внутренняя борьба доктора и нашла отражение в его внешнем облике.

С рассветом Кэскарт разжег костер, приготовил завтрак и разбудил Хэнка и Симпсона; около семи утра они были уже на пути к главной стоянке – трое сокрушенных и растерянных мужчин, хотя каждый из них в меру своих сил усмирил внутреннее смятение и в той или иной степени восстановил в душе равновесие.

Они говорили мало и по большей части о самых обыденных, малосущественных вещах, но тревожные вопросы продолжали мучительно бередить им души, настоятельно требуя разрешения. Хэнк, ближе всех стоявший к первобытной природе, первым сумел наконец обрести себя. Доктора Кэскарта от яростного натиска необычного защищала его «цивилизованность». Но с этого дня кое в чем он уже не чувствовал абсолютной уверенности – во всяком случае, на «обретение самого себя» ему понадобилось больше времени, чем его компаньонам.

Юному богослову, пожалуй, лучше других удалось восстановить душевное равновесие. Однако он ни в коей мере не претендовал на научную обоснованность своих выводов. Там, в самом сердце еще не укрощенной человеком лесной глуши, рассуждал Симпсон, они оказались, без сомнения, очевидцами чего-то извечно жестокого, от природы грубого и по существу своему первобытного. Нечто, невероятным образом отставшее от своего времени и поневоле смирившееся с появлением на земле человека, теперь вдруг вырвалось наружу с ужасающей силой, как низшая, чудовищная и незрелая стадия жизни. Он видел во всем случившемся своего рода прорыв – случайное, мимолетное проникновение в доисторические времена, когда сердца людей еще были угнетены дикими, всеохватывающими, беспредельными суевериями, а силы природы – неподвластны новым хозяевам жизни на земле, – Силы, населявшие первобытный мир и еще не до конца вытесненные из современного бытия. Позже в одной из своих проповедей он определил их как «неукрощенные, свирепые Силы, что до сих пор кроются и в глубинах душ человеческих, – быть может, и не злонамеренные по сути своей и все же инстинктивно враждебные по отношению к человеку, каким он предстает ныне на земле».

Никогда впоследствии Симпсон не обсуждал с дядей происшедшие события в подробностях, ибо преграда, разделяющая их столь различные склады ума, неизменно препятствовала этому. Лишь однажды, многие годы спустя, когда какой-то спор между ними привел их на грань запретной темы, он задал дяде единственный вопрос:

– Можешь ли ты все же сказать мне – на что они были похожи?

Ответ дяди, по существу своему мудрый, ни в коей мере не удовлетворил племянника.

– Было бы куда лучше, – заметил Кэскарт, – если бы ты не пытался более докапываться до истины.

– Ну допустим, а как насчет того запаха? – настаивал племянник. – Что ты сказал бы о нем?

Доктор Кэскарт пристально поглядел на Симпсона и поднял брови.

– Запахи, дорогой мой, – ответил он, выдержав паузу, – не так просты и доступны для телепатического общения, как голос или человеческий облик. Согласимся, что я понимаю в этом столь же много или, лучше сказать, столь же мало, сколь и ты сам.

С известных пор в своих рассуждениях он уже не позволял себе быть излишне многословным, как это случалось прежде.

* * *К исходу дня трое охотников – замерзшие, изнуренные, терзаемые голодом – завершили наконец долгую переправу через озеро и, чуть не падая с ног от усталости, дотащились до главной стоянки. На первый взгляд она показалась им брошенной. Костер не горел, и Панк, вопреки ожиданиям, не кинулся к ним навстречу с добрыми словами приветствия. Чувства всех троих были измотаны и притуплены, а потому никто не выразил вслух удивления или досады; и вдруг непроизвольный, исполненный необычайной ласки и нежности вопль, сорвавшийся с уст Хэнка, еще раз напомнил о происшедшей с ними поразительной истории, обретающей наконец завершение: как безумный, опередив всех, кинулся проводник к остывшему кострищу. И доктор Кэскарт, и его племянник признавались впоследствии: когда они увидели Хэнка упавшим на колени и с восторгом обнимавшим некое живое существо, которое, еле шевелясь, полулежало возле остывшей груды золы, они до глубины души прониклись предощущением, что это нечто, без сомнения, их пропавший и вновь обретенный проводник, настоящий, подлинный Дефаго.

Так оно и оказалось.

Однако это утверждение сильно опережает события. Радость была преждевременной. Истощенный до последней степени маленький канадский француз – вернее, то, что от него осталось, – вяло ползал вокруг кучки золы, пытаясь снова разжечь костер. Скрючившись в три погибели, он возился со спичками и сухими веточками – слабые его пальцы еще кое-как повиновались долголетней, давно уже ставшей инстинктом жизненной привычке. Но, чтобы управиться до конца с простейшим этим действием, инстинкта уже недоставало – разум же был утрачен безвозвратно. А вместе с ним Дефаго лишился и памяти. Не только события последних дней, но и вся долгая, предшествовавшая необычайным событиям жизнь обратилась для него в белое пятно.

Тем не менее на этот раз у костра находилось подлинно человеческое существо, хотя и невероятно, ужасающе усохшее. Лицо его не выражало никаких чувств – ни страха, ни радости узнавания, ни приветствия. Похоже, бедняга не узнавал ни того, кто так горячо обнимал его, ни тех, кто обогревал и кормил его, произнося слова утешения и поддержки, – покинутый, сломленный, оказавшийся за пределами всякой человеческой взаимопомощи, он лишь кротко и бессловесно исполнял волю других. То, что некогда составляло его Я, исчезло навсегда.

Одним из наиболее тяжелых воспоминаний в жизни все трое впоследствии охарактеризовали бессмысленную, идиотскую улыбку, с которой Дефаго вдруг вытащил из-за раздувшихся щек мокрые комки грубого мха и сообщил, что он и есть «проклятый пожиратель мха»; от самой простой пищи его постоянно рвало. Но больше всего тронул охотников его жалобный, по-детски беспомощный голос, когда Дефаго принялся уверять, что у него болят ноги – «горят как в огне», чему, впрочем, нашлась вполне естественная причина: осмотрев несчастного страдальца, доктор Кэскарт обнаружил, что обе его ноги сильно обморожены. Под глазами Дефаго еще были заметны следы недавнего кровотечения.

Как перенес он столь длительное пребывание в лесной глуши под открытым небом без пищи и обогрева, где он скитался, как удалось ему преодолеть огромное расстояние между двумя стоянками, включая и долгий пеший обход вокруг озера, – все эти подробности так и остались неизвестными. Память покинула Дефаго навсегда. Лишенный разума, души и воспоминаний, он протянул лишь несколько недель и ушел из жизни вместе с зимой, начало которой ознаменовалось для него столь странным и печальным происшествием. Впоследствии индеец Панк добавил кое-какие детали к уже известным событиям, но его рассказ не помог пролить свет на эту темную историю. Около пяти часов вечера – то есть за час до того, как вернулись охотники, – он чистил рыбу на берегу озера, когда вдруг увидел похожего на тень, с трудом ковылявшего к стоянке проводника, которому предшествовало, по словам Панка, слабое дуновение какого-то необычного запаха.

Не раздумывая, индеец собрал манатки и поспешил к родному дому. Все расстояние – добрых три дня ходу – он преодолел с той невероятной быстротой, на какую способен лишь человек его крови. Панка гнал ужас, давно поселившийся в крови племени, к которому он принадлежал. Уж он-то отлично понимал, что означало «увидеть Вендиго».

Ивы

Перевод М. Макаровой

IУже миновав Вену, но задолго до Будапешта оказываешься в той части Дуная, где река течет, куда ей заблагорассудится, абсолютно пренебрегая законным своим руслом, и вот, куда ни глянь, на многие мили вокруг раскинулись топкие хляби, сплошь покрытые стелющимся низко ивняком. На больших картах это пустынное пространство закрашено голубым цветом – мутным у берегов и постепенно высветляющимся ближе к середине русла, а поперек этой неравномерной голубизны скачущими буквами выведено: «stimpfe», что означает – «болота».

В половодье эти огромные песчаные полосы, насыпи из гальки и поросшие ивами островки почти целиком скрыты под водой, но в остальное время ивы шелестят и гнутся от прихотливого ветра, сверкая на солнце серебристыми листьями, – огромная равнина непрестанно колышется, неуловимо изменчивая и ошеломляюще прекрасная. Ивы, ивы, ивы… С их поникшими макушками, зыбкими контурами и тонкими ветвями, послушными малейшему дуновению ветра, им никогда не попасть в благородную когорту деревьев – за неимением крепких надежных стволов им остается лишь безропотно смириться с тем, что их всегда будут считать только кустами. Гибкие, как травинки, они пребывают в постоянном движении, и оттого кажется, что все это зеленое пространство дышит, что оно – живое. Ветер будоражит его, вздымая зеленые волны, и полная иллюзия, будто перед тобою самое настоящее море, – до того момента, пока ветки вдруг не вскинутся упруго вверх, заголив бело-серебристые изнанки листьев.