Полная версия:

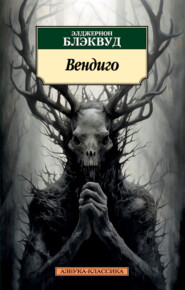

Вендиго

Уже одно то, как Симпсон без проводника преодолел путь через лесные чащи и озеро, само по себе достойно целого рассказа – слушателям юного богослова довольно было впоследствии и этих подробностей, чтобы всей кожей почувствовать отчаянное, напряженное одиночество человека, попавшего в ловушку Лесной Глуши, которая цепко держит его своими бесконечно длинными руками и насмехается над ним. Нельзя было не восхититься неукротимой волей и отвагой юноши.

Симпсон вовсе не похвалялся своей смекалкой или сноровкой, когда утверждал, что двигался по едва приметному следу практически бездумно, механически. Именно это, скорее всего, и помогло ему. Он положился на руководящую силу подсознания, инстинкта, на некое чувство врожденной способности ориентироваться в пространстве, свойственное животным и дикарям. Так или иначе, Симпсону удалось преодолеть весь этот сложный путь и выйти в конце концов к тому месту, где Дефаго три дня назад укрыл спасительный челнок; слова проводника, брошенные тогда как бы между прочим, глубоко засели в памяти юноши: «Если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по… зарубкам… А дальше плыви прямо на запад, к солнцу… Так до лагеря и доберешься…»

Хотя солнце не больно-то баловало Симпсона своим присутствием, оно было для него единственно верным проводником, и он до конца использовал этот природный компас; и вот наконец с облегчением юноша уселся в утлую лодчонку, чтобы проделать по воде последние мили пути, с радостью осознавая, что зловещий лес остался далеко позади. К счастью, на этот раз воды были спокойны, и, вместо того чтобы держаться более безопасного берега, Симпсон взял курс на самую середину озера, сократив таким образом путь на целых двадцать миль. Повезло ему и в том, что двое других охотников вернулись на место главной стоянки раньше, чем он. Огонь разожженного ими костра послужил ему путеводной звездой: не будь ее, пришлось бы ему, скорее всего, рыскать вдоль берега всю ночь напролет.

Близилась полночь, когда приставшая к берегу лодка прошуршала наконец днищем по песку небольшой бухты. Хэнк, Панк и дядя Симпсона, Кэскарт, пробужденные ото сна криками с озера, поспешили к берегу и помогли юноше – этому шотландскому образчику человеческой породы, физически изможденному и духовно сломленному, – пошатываясь, преодолеть последние десятки шагов по скалистой тропе, ведущей к загасшему костру.

Вторжение прозаической дядиной фигуры в призрачный мир колдовских превращений и ужаса, окружавший Симпсона в течение двух суток, показалось юноше – как он того ни ждал – неожиданным и невероятным, оно немедленно произвело благотворное воздействие, позволив взглянуть на случившееся как бы со стороны. Живительные звуки родного голоса, воскликнувшего: «Хэлло, мой мальчик! Ну теперь-то что стряслось?», и энергичное пожатие сухощавой крепкой руки вернули его к иному уровню суждения об окружающем. Внезапная перемена чувств словно омыла его душу. Он даже устыдился своей слабости – как мог он позволить себе так распуститься? Привычное, свойственное его нации здравомыслие взяло верх, и Симпсон вновь бодро вскинул голову.

Эта внутренняя перемена, без сомнения, позволит объяснить, почему Симпсон вдруг почувствовал, как трудно будет рассказать дяде и Хэнку, ожидавшим у костра начала его истории, о том, что произошло, – в подробностях, ничего не упустив. Впрочем, даже немногих его фраз оказалось достаточно, чтобы все трое тотчас приняли решение: утром, как можно раньше, отправиться на поиски Дефаго; а поскольку Симпсону предстояло выступить в роли проводника, прежде всего ему следовало подкрепиться и, уж само собой, хорошенько выспаться. Доктор Кэскарт, оценивший состояние племянника с куда большей проницательностью, чем тот подозревал, настоял на небольшой инъекции морфия, после чего Симпсон проспал шесть часов как убитый.

Когда впоследствии юный богослов представил своим слушателям более обстоятельный отчет о случившемся, обнаружилось, что в первом, кратком рассказе он опустил многие весьма существенные подробности. В те минуты под пристальным взглядом дяди, всем своим обликом олицетворявшего трезвое, прозаическое отношение к жизни, юноша не осмелился упомянуть о них. А потому спутники его пришли к простому, лежащему на поверхности выводу: по всей видимости, ночью несчастного Дефаго постиг острый, необъяснимый приступ безумия, – очевидно, ему померещилось, будто кто-то или что-то «зовет» его к себе, и он, не помня себя, без ружья и пищи, кинулся в лес, где и обречен – если ему не будет вовремя оказана помощь – на ужасную, мучительную смерть от холода и голода. Более того, «вовремя» в данной ситуации означало «немедленно».

Однако на другой день – а они двинулись в путь в семь утра, оставив лагерь на попечение Панка с наказом в любое время иметь наготове еду и разожженный костер, – Симпсон счел возможным раскрыть перед дядей пошире истинную подоплеку произошедшего; впрочем, юноша даже не догадывался, что новые подробности были искусно вытянуты из него с помощью весьма тонко проведенного допроса. К тому времени, как охотники достигли места, где была укрыта лодка, Симпсон уже успел рассказать о смутном намеке проводника на существо, которое он называл Вендиго, и о всхлипываниях Дефаго во сне; проговорился он также и о других симптомах душевного смятения своего компаньона, признавшись, что и на него самого этот «особенный» запах – «острый и едкий, словно исходящий от льва» – произвел ошеломляющее впечатление. А когда они пересекали залив Пятидесяти Островов и снова выдался свободный час, с языка его сорвалось еще одно смущенное признание – в том, что, услышав с неба отчаянный зов исчезнувшего проводника, он впал в поистине истерическое состояние. Юноша не посмел повторить прозвучавшие в этом вопле странные, казавшиеся нелепыми фразы. С той же робостью, описывая процесс постепенного уподобления, пусть и в миниатюре, отпечатков человеческих ног следам животного, он не решился рассказать, что расстояние между ними становилось с каждым новым гигантским скачком все более продолжительным и превышающим все допустимые нормы. Постоянно балансируя между боязнью уронить собственное достоинство и желанием во всем остальном остаться честным и искренним, Симпсон мучительно пытался решить, о чем все-таки следовало сказать открыто, а что было бы лучше утаить. Он, к примеру, поведал товарищам, как отпечатки на снегу постепенно стали принимать огненный оттенок, но не упомянул, что и самого проводника, и его постель кто-то пытался вытащить из палатки…

В результате всех этих его колебаний и недомолвок доктор Кэскарт – всегда почитавший себя тонким психологом – достаточно убедительно заключил, что в какой-то момент разум племянника, угнетенный чувством одиночества, смятения и страха, спасовал перед нервным перенапряжением и поддался галлюцинациям. Поминутно всячески одобряя действия Симпсона, Кэскарт тем временем установил главное: где, когда и как племянник утратил власть над собой. Он призвал юного богослова оценить собственное поведение по справедливости – в какие именно моменты Симпсон считает свои действия достойными самой высокой похвалы, а в какие он проявлял большее неразумие, нежели можно было допустить даже при минимально реалистической оценке наблюдаемых фактов. То есть, подобно многим другим убежденным материалистам, доктор Кэскарт исходил из констатации явной недостаточности уровня человеческих знаний, ибо его лесной интеллект вообще не допускал возможности обретения искомой достаточности.

– Воздействие ужасного одиночества, затерянности человека в первородной пустыне, – рассуждал он, – не может оставить безучастным ни один ум – я, конечно, имею в виду людей, обладающих высокой способностью к воображению. Мне и самому, когда я был в твоем возрасте, довелось испытать такое же воздействие дикого мира на мои незакаленные еще чувства. Зверь, бродивший возле нашей стоянки, был, без сомнения, обыкновенным лосем – общеизвестно, что «зов», или «клич», лося порой может приобретать весьма своеобразное звучание. Иллюзия странной окрашенности крупных следов была, очевидно, вызвана неким искажением твоего зрительного восприятия, обусловленного вполне понятным волнением. Размеры отпечатков на снегу и расстояния между ними мы определим точнее, когда прибудем на место. А услышанный тобой голос с неба – это всего лишь одна из обычнейших форм слуховых галлюцинаций, вызываемых нервным возбуждением – перевозбуждением, мой дорогой мальчик, вполне извинительным и, позволь мне еще добавить, блестящим образом взятым твоей волей под контроль. В заключение же я обязан прямо заявить: в столь исключительных обстоятельствах ты действовал с необыкновенным мужеством, ведь боязнь потерять в лесной глуши самообладание почти непреодолима; доведись мне самому оказаться на твоем месте, я далеко не уверен, что сумел бы хотя бы на четверть повести себя так же умно и решительно, как ты. Единственное, чему я пока не могу найти объяснение, – это проклятый запах, о котором ты говорил.

– Но клянусь, меня от него чуть не стошнило! – воскликнул Симпсон. – У меня даже голова закружилась!

Позиция невозмутимого всезнания, занятая дядей лишь по праву знакомства с несколько бо́льшим числом психологических дефиниций, вызвала в племяннике желание хоть с чем-то не согласиться. Нет ничего легче, чем с видом всепонимающего мудреца истолковывать не испытанные тобой переживания.

– В этом запахе сквозил оттенок какой-то безнадежности, даже несчастья и, я бы сказал, ужаса, вот, пожалуй, и все, больше здесь нечего добавить, – заключил Симпсон, обводя взглядом невозмутимо спокойную фигуру сидящего рядом с ним дяди.

– Можно только поражаться, – тут же откликнулся Кэскарт, – что в такой ситуации тебе не почудилось что-нибудь похуже.

Бесстрастные эти слова, отметил про себя юноша, повисли в некоем пространстве между имевшей место правдой и тем, как ее интерпретировал его дядя.

* * *За разговорами они добрались наконец до покинутой Симпсоном стоянки, где обнаружили остывшее кострище, а на колышке рядом с ним – никем не тронутую записку. Тайничок с провизией, устроенный неопытными руками, уже успели отыскать и разорить ондатра, норка и белка. Продукты были растащены до последней крошки, остались лишь рассыпанные по поляне спички.

– Ну что ж, – громко, по своему обыкновению, констатировал Хэнк, – здесь его точно нет! Клянусь богом, это так же верно, как то, что уголька в преисподней хватит на всех с избытком! А вот найти его теперь будет куда труднее, чем мне попасть в рай и торговать там венчиками для праведников!

Он пересыпал свою речь словечками, которые прежде не позволил бы себе употребить в присутствии юного богослова, но мы из уважения к читателю предпочли опустить их.

– По мне, так рассусоливать тут нечего, – добавил Хэнк решительно, – берем ноги в руки – и ходу!

Нехитрые, будничные признаки недавнего присутствия Дефаго на опустевшей стоянке подействовали на всех троих угнетающе, заставив их с особой остротой и болью почувствовать опасность нынешнего его положения, чреватого угрозой скорой гибели, которая рисовалась им мучительной и ужасной. Особенно подействовал на них вид опустевшей палатки с постелью из пихтового лапника, все еще примятой и уплощенной, словно бы напоминающей о том, что совсем недавно Дефаго находился в такой близости к ним. Симпсон, смутно чувствуя, что каждое его слово может оказаться решающим для успеха поисков, вполголоса принялся уточнять подробности произошедшего. Теперь речь его текла сдержанней и спокойней, хотя долгие переходы, конечно же, сильно утомили юношу. Дядин подход к объяснению деталей, а более всего его стремление «найти всему достаточно понятное истолкование» все же оказались полезны, так как помогали племяннику несколько охлаждать эмоции, то и дело возбуждаемые вновь ожившими воспоминаниями о случившемся.

– Он кинулся туда. – Симпсон указал рукой направление, в котором исчез проводник. – Помчался, как олень, прямиком между теми березой и сосной…

Хэнк и доктор Кэскарт переглянулись.

– А в двух милях отсюда, если двигаться по прямой, – продолжал Симпсон, и в голосе его вновь послышался трепет пережитого ужаса, – я обнаружил следы и шел по ним, пока они вдруг не исчезли – начисто, будто и не было!..

– А где ты услышал, что он зовет тебя, где почуял вонь и увидел все прочие распроклятые штучки? – вступил в разговор Хэнк, и столь необычное для него многословие выдало всю остроту переживаемого им горя.

– И в каком месте волнение довело тебя до галлюцинации? – вполголоса, но достаточно громко, чтобы племянник мог расслышать, добавил к сказанному Хэнком доктор Кэскарт.

* * *До темноты оставалось добрых два часа, и нельзя было терять ни минуты. Доктор Кэскарт и Хэнк немедленно отправились по следу, оставив изможденного юношу на стоянке: ему предстояло поддерживать огонь в костре и одновременно отдыхать.

Руководствуясь зарубками Симпсона на стволах деревьев, а кое-где и отпечатками на снегу, они шли достаточно быстро. Но часа через три совсем стемнело, и пришлось ни с чем вернуться обратно. Свежевыпавший снег запорошил почти все следы, и, хотя Кэскарт и Хэнк успели добраться до места, откуда Симпсон повернул назад, им не удалось обнаружить присутствия ни единого живого существа – ни человека, ни зверя. А впереди и вовсе снег лежал девственно непотревоженным.

Предстояло решить, что предпринять дальше – хотя, в сущности, нечего было и пытаться сделать больше того, что они уже сделали. Поиски могли растянуться на многие недели без каких-либо шансов на успех. Недавно выпавший снег свел на нет все их надежды. Приунывшие, помрачневшие охотники собрались вокруг костра, чтобы поужинать. И в самом деле, было над чем призадуматься – на Крысиной переправе несчастного Дефаго ждала жена. Его случайные заработки были единственным средством существования для всей семьи.

Теперь, когда охотникам открылась правда во всей ее очевидной жестокости, стало ясно, что бесполезно и дальше пытаться скрывать что-то друг от друга или недоговаривать. Без утайки и недомолвок открыто рассуждали они о том, что произошло и можно ли в сложившейся ситуации еще хоть что-нибудь предпринять. Это был не первый случай – даже на памяти доктора Кэскарта, – когда человек не выдерживал искушения одиночеством и терял рассудок; к тому же Дефаго и без того был предрасположен ко всякого рода странностям, в крови его уже растекалась меланхолия, усугубляемая запоями, которые порой длились неделями. И что-то на этот раз – никто никогда не сможет сказать, что именно, – послужило последним толчком к пропасти безумия, только и всего. И он ушел – ушел в нескончаемую глушь лесов и озер, чтобы погибнуть от холода и истощения. Шансы на то, что он сумеет вернуться на стоянку, были ничтожны; овладевшее им бредовое состояние могло усугубиться, а в таком случае и до насилия над собой недалеко, хотя оно лишь приблизит ужасный конец. И быть может, пока они беседуют тут у костра, самое худшее уже свершилось. Однако, по предложению Хэнка, старого и закадычного приятеля Дефаго, было решено провести ночь на стоянке, а весь следующий день, от рассвета до темноты, посвятить самым тщательным, какие только возможны, поискам пропавшего проводника. Прилегающую к лагерю часть леса они поделили на три сектора – по числу отправляющихся на поиски людей – и принялись уточнять мельчайшие детали плана, ибо понимали, что обязаны предпринять все, на что только способен в подобных обстоятельствах человек.

Не обошли они в разговоре и ту особую форму, в какой проявилось воздействие Ужаса Лесной Глуши на разум несчастного Дефаго. Хэнку, в общих чертах знакомому с легендой о Вендиго, эта тема, судя по всему, была не по вкусу, и он неохотно участвовал в беседе. Впрочем, Хэнк признал, что нескольким индейцам уже довелось осенью прошлого года «видеть Вендиго» на берегах залива Пятидесяти Островов – вот почему Дефаго и не был расположен охотиться в этих местах. Посмеявшись над другом и переубедив его, Хэнк сейчас, ясное дело, испытывал раскаяние, ибо в каком-то смысле способствовал гибели Дефаго. «Когда кто-нибудь из индейцев сходит с ума, – пояснил он, обращаясь, пожалуй, больше к самому себе, нежели к собеседникам, – всегда говорят, что он, дескать, „видел Вендиго“. А старина Дефаго был так суеверен – аж до самых пяток!..»

Тогда-то Симпсон, сочтя оборот беседы вполне подходящим, и пересказал заново всю историю, все свои недавние переживания, не скрыв на этот раз ни единой подробности, в том числе и собственных чувств и страхов. Он опустил только странные слова Дефаго, которые тот выкрикивал с высоты.

– Но, дорогой мой, я полагаю, что Дефаго достаточно подробно рассказал тебе легенду о Вендиго, – продолжал гнуть свою линию доктор Кэскарт. – А в таком случае можно допустить, что впечатляющая эта выдумка запала тебе в душу и под воздействием возбужденной фантазии и волнения развилась в твоем воображении дальше – не так ли, мой мальчик?

И тогда Симпсон выложил все от начала до конца. Дефаго, объяснил он, только мельком упомянул об этой странной твари. Сам же он, Симпсон, никогда раньше не слышал легенду о Вендиго и, насколько помнит, ничего не читал о ней. Даже само это слово ему незнакомо.

Без сомнения, Симпсон говорил правду, и доктор Кэскарт вынужден был скрепя сердце допустить необычность всего случившегося. Но об этом свидетельствовали не слова доктора, а прикрывавшая их тень неуверенности в собственной правоте. Опиравшийся спиной о крепкий толстый ствол дерева, Кэскарт то и дело наклонялся к угасавшему костру и ворошил его, заставляя вновь ярко пылать; прежде всех улавливал он малейший звук в сгустившейся ночной мгле – плеск рыбы в озере, потрескивание сухого сучка в лесу, шуршание упавшего с ветки снега. Изменился и тон его голоса – теперь доктор говорил тише и не так самоуверенно. На маленькой охотничьей стоянке уже хозяйничал страх, и при общем желании всех присутствующих переменить тему единственным, о чем они, казалось, способны были сейчас рассуждать, оставалось все то же – источник подступившего к ним ужаса. Все их усилия были тщетны: ни о чем другом разговор не завязывался. Лишь Хэнку удавалось держать себя в руках и ограничиваться редкими замечаниями. Но и он больше не смел повернуться к темноте спиной. Лицо его постоянно было обращено в сторону леса, и, когда возникала нужда подбросить в костер дров, он старался не уходить за ними ни на шаг дальше, чем требовалось.

Охотников плотно обступила стена безмолвия: снег лежал еще тонкой пеленой, но и ее было довольно, чтобы умертвить все звуки в лесу, а окрепший к вечеру мороз властвовал над природой. Слышались только приглушенные человеческие голоса да слабое гудение пламени. Лишь изредка где-то рядом ощущался легкий трепет, подобный вибрации крылышек мотылька. Было очевидно, что никому не хотелось идти спать. Тем временем близилась полночь.

– Что ж, легенда сама по себе весьма причудлива, – после долгого молчания произнес доктор, продолжая разговор просто для того, чтобы нарушить паузу. – Но ведь, по правде сказать, Вендиго не что иное, как олицетворенный зов ветра, который слышат лишь очень немногие, – слышат на собственную погибель.

– Во-во, – откликнулся вдруг Хэнк. – И когда услышишь такое, ни в чем не усомнишься. Ведь обращаются прямо к тебе и называют тебя по имени.

Снова повисла томительная пауза. И тут доктор Кэскарт вернулся к тому, о чем никто уже не хотел говорить, – и с такой настойчивостью, что заставил своих собеседников заерзать.

– Это иносказание весьма правдоподобно, – отметил он, вглядываясь в окружавшую их темноту, – ведь голос, как утверждают, напоминает все наводящие тоску лесные звуки: шум ветра, шорох падающей воды, звериные крики и прочее в том же роде. И стоит поддавшемуся слабости человеку услышать такое – ему, считай, конец! Самые же уязвимые места жертвы этого наваждения – ноги и глаза; ноги, как вы понимаете, страдают из-за их стремления к неустанному странствованию, глаза – из-за жадности к наслаждению красотой. Бедняга на бегу развивает такую скорость, что у него начинают кровоточить глаза, а ноги сжигает жар.

Доктор Кэскарт продолжал тревожно вглядываться в ночной мрак. Голос его снизился до едва слышного шепота.

– Потому и говорят, – добавил он, – что Вендиго сжигает ноги своей жертвы: очевидно, это происходит из-за их сверхъестественного трения о почву, вызванного неимоверной скоростью передвижения, – так они и горят, пока вовсе не отпадут, а на их месте не отрастут новые, как у самого Вендиго.

Симпсон слушал речь дяди со все возрастающим изумлением и ужасом, но еще больше его пугала необыкновенная бледность, разлившаяся по лицу Хэнка. Юный богослов с трудом сдерживал желание заткнуть уши и закрыть глаза.

– Но ведь ноги даже не касаются земли, – медленно, намеренно растягивая слова, произнес Хэнк, – человек летит так высоко, что ему кажется, будто это звезды обжигают его. Только иногда Вендиго делает тяжелые, длинные прыжки, пролетая над вершинами деревьев, а потом швыряет свою жертву с высоты на землю, подобно тому как морской ястреб швыряет пойманную рыбешку, чтобы убить ее, прежде чем съесть. Однако в отличие от ястреба Вендиго избрал себе самую что ни на есть никудышную пищу – мох! – Хэнк натянуто рассмеялся. – Пожиратель мха – вот он кто такой, этот Вендиго! – И проводник обвел возбужденным взглядом лица собеседников. – Да, пожиратель мха! – повторил он, сопроводив свои слова целым каскадом самых замысловатых, какие только мог изобрести, ругательств.

Но Симпсон уже уловил затаенную подоплеку этого разговора. Больше всего его компаньоны – сильные и многоопытные, хотя и каждый на свой лад, – боялись сейчас молчания. Они продолжали говорить и говорить, стремясь заговорить само время. Непрерывным потоком слов они боролись с окружавшим их мраком, с нарастающим паническим ужасом, с покаянной мыслью о том, что посмели незваными гостями вступить в этот чуждый, враждебный им мир, – они готовы были на все, лишь бы не позволить возобладать над собой самым худшим, тщательно скрываемым от других опасениям. Куда менее опытный юноша, переживший накануне жуткую бессонную ночь, имел сейчас некоторое превосходство над ними. Он уже достиг той крайней степени ужаса, за которой неизбежно следует тупая невосприимчивость к нему. Эти же двое – и ироничный, все подвергающий холодному анализу доктор, и прямодушный, своенравный «лесной житель» – испытывали глубокий душевный трепет.

Тянулись часы, а трое человеческих существ, осмелившихся забраться в самое сердце Дикой Природы, продолжали сидеть у костра, коротая время в негромких разговорах, безрассудно толкуя об ужасной, не дающей им покоя легенде, ни на миг не забывая о грозящей опасности и собирая все силы для возможной схватки с невидимым врагом. Силы, конечно же, были неравны, ибо Дикая Природа уже использовала преимущество первого удара – и взяла заложника. Судьба несчастного Дефаго нависала над ними грозовой тучей, и напряжение в конце концов стало невыносимым.

Хэнк первым не выдержал последней, самой длительной паузы, оборвать которую, казалось, никто из них уже был неспособен, и позволил вырваться на свободу накопившемуся напряжению; произошло это весьма неожиданным образом: он вдруг вскочил на ноги и издал невообразимо громкий, душераздирающий вопль, разнесшийся далеко по ночному лесу. Чтобы усилить свой зов, он неоднократно менял его тональность, вибрируя ребром прижатой к губам ладони.

– Это для Дефаго, – объяснил он тут же, оглядев своих компаньонов со странным, вызывающим смехом. – Готов биться об заклад, – здесь мы опускаем всю сопутствующую его речи замысловатую брань, – что мой старый приятель крутится сейчас где-то совсем близко от нас.

Неистовство и безрассудство выходки Хэнка, весь этот крайне нелепый спектакль произвели соответствующий эффект: Симпсон в испуге и изумлении вскочил с места, а доктор, вдруг утратив обычное хладнокровие, даже выпустил трубку изо рта. Конечно, лицо Хэнка было ужасно, но Кэскарту тем не менее не следовало позволять себе обнаруживать перед всеми подобную слабость. В следующую же минуту в глазах его засверкал гнев, доктор неспешно поднялся на ноги и глянул с упреком в лицо своему не в меру возбудившемуся проводнику. Поступок Хэнка был глуп, опасен и, конечно, абсолютно недопустим, поэтому Кэскарт намеревался подавить его нелепый бунт в зачатке.

Предположить, что могло бы произойти на стоянке в следующую минуту, не так уж трудно, хотя предположения отнюдь не всегда соответствуют действительности, тем более что времени на долгие рассуждения не было: вслед за глубоким безмолвием, поглотившим неистовый вопль Хэнка, как бы в ответ на этот душераздирающий призыв в ночном небе над головой охотников что-то промчалось с ужасающей скоростью – нечто громадное, неотвратимое, заполнившее собой всю окружающую массу воздуха, а ниже – между деревьями – прозвучал слабый, испуганный, исполненный неописуемой муки, взывающий о помощи человеческий крик:

– О! О! Какая ужасная высота! О, мои ноги! Они горят! Они в огне!..