Полная версия:

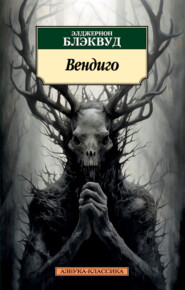

Вендиго

Элджернон Блэквуд

Вендиго

Algernon BLACKWOOD

THE WENDIGO

© Н. Г. Кротовская, перевод, 2005

© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2005

© М. А. Макарова, перевод, 2005

© Е. О. Пучкова, перевод, 2005

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Вендиго

Перевод Е. Пучковой

В том году едва ли не все охотники вернулись домой ни с чем и лишь немногим из них удалось-таки напасть на свежий след американского лося; животные вели себя пугливее обычного, и новоявленные Нимроды вынуждены были в кругу своих почтенных семей изощренно оправдываться, ссылаясь на действительные факты или на домыслы собственной фантазии. В числе неудачников был и доктор Кэскарт из Абердина, также вернувшийся с очередной охоты без единого трофея. Сам он, правда, неудачником себя не считал, потчуя всех желающих интригующими рассказами о произошедшем с ним необычайном переживании, которое, как он утверждал, имело для него куда большую ценность, чем все красавцы-лоси, каких только довелось ему в жизни застрелить. Необыкновенная эта история не нашла, однако, никакого отражения на страницах написанной им книги «Массовые галлюцинации» – по той простой причине (в чем доктор однажды признался своему приятелю и коллеге), что сам он принял в ней слишком уж непосредственное участие, чтобы иметь право на сколько-нибудь беспристрастное и компетентное суждение о случившемся…

Помимо самого Кэскарта и местного проводника Хэнка Дэвиса, в группу охотников входили совсем молодой племянник доктора, Симпсон, студент-богослов, с первого же дня обреченный в канадской лесной глуши на прозвище Малютка Церковь, и Дефаго, проводник юноши. Давным-давно, еще когда строилась Канадская тихоокеанская железная дорога, французский канук Жозеф Дефаго отбился от родных корней в провинции Квебек и навсегда застрял на Крысиной переправе; несравненный знаток лесной жизни и местных обычаев, он умел бесподобно исполнять старинные песенки вояжеров[1] да к тому же рассказывать чудные охотничьи байки. В придачу ко всему был он чрезвычайно чувствителен к несравненному очарованию дикой природы, с особой силой воздействующему на иные замкнутые, склонные к одиночеству натуры; безлюдные места Дефаго любил с такой беззаветной романтической страстью, что она порой граничила с одержимостью. Жизнь лесной глуши буквально завораживала его, одаривая непревзойденным умением приобщаться к ее тайнам.

К участию в охотничьей экспедиции нового проводника привлек Хэнк. Он хорошо знал Дефаго и мог за него поручиться. Нередко Хэнк по-дружески посмеивался над этим «парнем что надо», а поскольку речь канука, при всей своей очевидной бессмысленности, блистала перлами живописнейшей брани, разговор двух крепких и отважных «лесных жителей» частенько принимал весьма серьезный оборот. Впрочем, из уважения к старому «охотничьему хозяину», которого по обычаю родной страны Хэнк именовал просто «доком», ему удавалось все же несколько придерживать при Кэскарте вольный свой язык, тем более что и «молодой хозяин», Симпсон, был уже «чуть-чуть священником». Поводом к насмешкам над Дефаго служило то, что Хэнк определял как «извержение окаянного и мрачного духа», нет-нет да и проявлявшегося в поведении этого канадского француза; судя по всему, он имел в виду романский характер своего закадычного друга и подверженность Дефаго приступам необъяснимой хандры, когда ничто не могло заставить его вымолвить хоть словечко. Но, правду сказать, Дефаго и в самом деле отличался крайней впечатлительностью и склонностью к меланхолии. Как правило, поводом для приступов молчаливости было сближение с «цивилизацией», даже кратковременное, но всякий раз несколько дней жизни в лесной глуши неизменно вылечивали его.

Итак, в последнюю неделю октября уже упомянутого «года пугливых лосей» четверо охотников, весьма отличающихся друг от друга по духовному складу, разбили главную свою стоянку на дальнем канадском Севере, за Крысиной переправой – в глухой, заброшенной, безлюдной стороне. Впрочем, охотников сопровождал еще и индеец по имени Панк, исполнявший обязанности повара; он и в прежние годы участвовал в лесных скитаниях доктора Кэскарта и Хэнка. Панк должен был просто-напросто жить на стоянке, ловить рыбу, жарить мясо добытых животных и при необходимости в считаные минуты готовить кофе. В своей поношенной городской одежде, доставшейся ему от прежних хозяев, он был похож на истинного индейца – если, конечно, забыть о его жестких черных волосах и смуглой коже – не больше, чем, скажем, театральный негр на коренного жителя Африки. При всем том Панк еще не утратил инстинктов своей вымирающей расы – в нем стойко жили склонность к невозмутимому молчанию и всяческого рода суевериям.

В ту ночь охотники, жавшиеся к ярко пылающему костру, были настроены невесело: за всю неделю не обнаружилось никаких признаков лосей. Дефаго, впрочем, уже спел спутникам одну из своих излюбленных песен, а потом принялся рассказывать какую-то байку, но Хэнк, пребывавший по случаю неудачной охоты в особо дурном расположении духа, постоянно бурчал что-нибудь вроде «от его путаницы, кроме вранья, ничего не остается», и вскоре француз погрузился в мрачное молчание, из которого, казалось, вывести его было уже невозможно. Молчали и доктор Кэскарт с племянником, изнуренные бесплодным рысканьем по лесу. Панк, устроившийся под навесом из нарубленных веток, где позже и заснул, мыл посуду, что-то тихо бормоча про себя.

Никому не хотелось трогаться с места, чтобы оживить медленно гаснущий костер. Высоко в небе, уже по-зимнему холодном, сверкали звезды, ветер был так тих, что вдоль береговой кромки усмирившегося озера мало-помалу начала нарастать ледяная бахрома. Со стороны бескрайнего леса подступала настороженная, все обволакивающая тишина.

Внезапно тишину нарушил гнусавый голос Хэнка.

– Что до меня, док, – громко произнес проводник, устремив взгляд на своего патрона, – так я бы утречком перебрался в другие места. Тут мы разве что черта лысого добудем.

– Согласен, – коротко бросил обычно немногословный Кэскарт. – Мысль недурна.

– А вот, ей-богу, хозяин, – уже с уверенностью продолжал Хэнк, – я полагаю, стоит теперь двинуться на запад, к озеру Гарден, скажем, вы да я, для разнообразия! Никто из нас даже носу прежде не совал в те места…

– Идет.

– А ты, Дефаго, возьми маленькую лодку и с мистером Симпсоном – через озеро, до самого залива Пятидесяти Островов, а потом наискосок – вдоль южного берега. Прошлой зимой там этих лосей паслось до дьявола, и гадай не гадай, а чем бес не шутит, может, и нынче, назло нам, они опять туда подались.

Дефаго, не отводя глаз от костра, продолжал молчать. Видимо, он все еще чувствовал себя оскорбленным, переживая, что его так бестактно прервали.

– Нынче никто не ходил тем путем, готов поспорить на доллар! – твердо заключил Хэнк, словно имея какие-то особые основания. Он бросил острый взгляд на своего приятеля. – Взять с собой палатку – ту, что поменьше, – и махнуть туда ночи на две, – добавил он, полагая дело решенным. Да и правду сказать, Хэнк считался общепризнанным распорядителем всех охотничьих затей и теперь в той же мере отвечал за успех предприятия.

Все чувствовали, что Дефаго не испытывает восторга от намеченного плана и его молчание свидетельствует нечто большее, чем простое неодобрение: по смуглому, подвижному лицу француза огненной вспышкой промелькнуло странное выражение – не оставшееся, впрочем, незамеченным. «Мне показалось, что он словно испугался чего-то», – скажет позже Симпсон своему дяде, с которым они делили одну из палаток. Доктор Кэскарт не спешил с заключением, хотя, конечно, и от его внимания не ускользнула мимолетная перемена в лице проводника, оставившая зарубку в памяти. В душе доктора поселилась неосознанная тревога, хотя в тот момент он еще не мог ощутить ее.

Раньше остальных перемену настроения почувствовал Хэнк, но странное дело: не найдя поддержки со стороны друга, он не взорвался и не обиделся, а, напротив, стал словно подлаживаться к нему.

– Ну ведь нет же какой-то особой причины, чтобы их там не оказалось в этом году, – сказал он примирительно, заметно понизив голос, – оленей, а не того, о чем ты думаешь! В прошлом году, пусть так, были огни, которые отпугивали людей, но нынче, я полагаю… тут просто дело случая, и все!

Он говорил это с явной надеждой, что его поддержат.

Жозеф Дефаго мельком взглянул на Хэнка, но тут же вновь опустил глаза. Из глубины леса вырвался ветер, на миг ярко раздув тлеющие угли. Доктор Кэскарт уловил новую перемену в лице проводника, и она еще больше не понравилась ему. Взгляд Дефаго выдал все. То были глаза человека, испуганного до глубины души. Тревога доктора заметно усилилась, и гораздо больше, чем ему бы хотелось.

– Там могут быть индейцы, которых нам следует бояться? – спросил он с беспечной улыбкой, надеясь несколько разрядить напряжение.

Симпсон, сморенный дремотой и не способный осознать тонкость ситуации, с долгим зевком направился к своей палатке.

– Или в тех местах еще что-нибудь не в порядке? – спустя минуту тихо добавил Кэскарт, когда племянник уже не мог слышать его слов.

Хэнк посмотрел на хозяина, и в его взгляде доктору не удалось уловить обычной прямоты и откровенности.

– Да какое там, – возразил проводник с наигранным добродушием, – просто он все еще дуется на меня из-за небылицы, которую ему не дали досказать! Уж очень он крепко на меня обиделся, вот и вся недолга! Верно же, старина? – И он по-дружески пихнул носком сапога протянутую к костру ногу Дефаго, обутую в мокасин.

Дефаго резко поднял голову, как бы очнувшись от мечтательной задумчивости, не мешавшей ему, однако, внимательно следить за всем, что происходит вокруг.

– Я? Обиделся? Еще чего! – воскликнул он с возмущением. – Ничто в лесу не может обидеть Жозефа Дефаго! – И неожиданно воскресшая в его голосе привычная решительность тона не позволила определить, говорил он правду или только часть ее.

Хэнк взглянул на доктора. Он собирался было что-то сказать, но оборвал себя на полуслове и оглянулся. Шаги за их спиной заставили всех троих пристально вглядеться в темноту. То был старый Панк; пока они беседовали, он неслышно выбрался из-под своего навеса и теперь, прислушиваясь к разговору, стоял у самой черты светового круга, образованного сиянием костра.

– В другой раз, док! – шепнул Кэскарту Хэнк, заговорщически подмигнув одним глазом. – Когда галерка не будет торчать в партере! – И, вскочив на ноги, он похлопал индейца по спине, громко воскликнув: – Ну-ну, подваливай ближе к огню, погрей малость свою грязную красную шкуру.

Подтолкнув Панка к костру, он подкинул в огонь охапку сушняка.

– Ты нынче покормил нас на славу, – добавил он сердечным тоном, словно желая настроить мысли индейца на благодушный лад, – и не будет достоин христианского имени тот, кто заставит старую твою душу зябнуть, пока мы тут блаженствуем возле костра!

Панк приблизился к огню и стал греть ноги, отвечая на эти сладкоречивые излияния не словами, а лишь смутной улыбкой, тем более что едва ли понимал хотя бы половину сказанного. Видя, что продолжение разговора невозможно, доктор Кэскарт последовал примеру племянника и, оставив троих мужчин покуривать возле ярко пылавшего костра, забрался в свою палатку.

Стараясь не разбудить племянника, что в тесноте палатки было сделать нелегко, Кэскарт разделся, а затем исполнил на свежем воздухе то, что Хэнк определил бы фразой «справил старикан малую нужду». Справедливости ради надо заметить, что «старикан» в свои пятьдесят с лишним лет все еще был крепким и пышущим здоровьем мужчиной. Совершая вышеупомянутый процесс, он приметил, что Панк уже снова ушел под навес, а Хэнк и Дефаго оказались в положении молота и наковальни, причем в роли наковальни выступал маленький канадский француз. Издали эта картина напоминала сценку из вестерна: на лицах героев красными и черными бликами играл огонь костра; Дефаго, в широкополой фетровой шляпе с низко опущенными полями и мокасинах, представлялся злодеем из диких прерий; Хэнк, с непокрытой головой, широко улыбающийся и беспечно пожимающий плечами, – честным, обманутым простаком; таинственность картины дополнял старый Панк, как бы намеренно скрывшийся на заднем плане и подслушивающий разговор главных героев мелодрамы. Комизм этой сцены вызвал у доктора улыбку; и в то же время что-то в нем – едва ли он сам понимал, что именно, – болезненно сжалось, словно неуловимое дыхание некой угрозы слегка коснулось его души и снова ушло, прежде чем он успел уловить его. Возможно, ощущение это родилось от испуга, который он уже видел прежде в глазах Дефаго, иначе мимолетный всплеск эмоций вообще мог ускользнуть от его острого, все подмечающего внимания. Дефаго, на его взгляд, вполне мог неожиданно оказаться причиной беспокойства… Кстати, в роли проводника он не казался столь же надежным, как Хэнк. Ждать от него слишком многого не приходилось.

Прежде чем вернуться в тесную палатку, где уже похрапывал Симпсон, доктор еще некоторое время наблюдал за проводниками. Он видел, что Хэнк бранился теперь хоть и отчаянно, но словно бы напоказ – наподобие театрального африканца в каком-нибудь негритянском баре Нью-Йорка, – а на деле то была брань «от любви». Теперь, когда все, кто мог помешать бранившимся друзьям, ушли спать, взаимные проклятия и взывания к Богу текли неудержимым потоком. Хэнк почти с нежностью похлопывал друга по плечу, и вскоре оба они скрылись в тени, где смутно виднелась их палатка. Минутой позже, последовав их примеру, исчез во мраке и Панк, зарывшийся в свои вонючие одеяла.

Улегся спать и доктор Кэскарт; усталость и сонливость еще некоторое время боролись в его сознании со смутным желанием разобраться наконец в странном происшествии. Что же все это значило? Чего испугался Дефаго, когда речь зашла о заливе Пятидесяти Островов? Почему присутствие Панка помешало Хэнку досказать все до конца?.. Но в объятиях Морфея мысли доктора отказывались повиноваться. Возможно, все разъяснится завтра… Хэнк доскажет то, что хотел досказать, когда они вдвоем пойдут по следу неуловимых лосей…

Глубокое безмолвие опустилось на маленький охотничий лагерь, столь дерзновенно разбитый в самом сердце дикой природы. Черным травянистым лугом поблескивало под звездами широко раскинувшееся озеро. Воздух становился колюче студеным. В ночной лесной глуши таились послания далеких горных вершин, озер, подернутых первым ледком, чувствовались слабые, унылые запахи надвигающейся зимы. Белым людям, с их неразвитым обонянием, не дано уловить дыхание природы; смоляной дух костров заглушает для них тончайшие, почти электрические посылы мхов, древесной коры и застывающих вдали болот. Даже Хэнк и Дефаго, постигшие самую душу лесов, быть может, сейчас тщетно раздували бы свои тонкие ноздри.

Но часом позже, когда все уже заснули мертвым сном, старый Панк выполз из одеял и тенью скользнул к берегу озера – неслышно, как это умеют делать только индейцы. Он высоко поднял голову и огляделся. Кромешная тьма многое скрывала от его глаз, но, подобно животным, он обладал особыми чувствами, и мрак не был властен над ними. Панк долго прислушивался, потом потянул ноздрями воздух. Он стоял безмолвно и недвижно, будто стебель болиголова. Минут через пять он снова вытянул шею и принюхался, а затем еще раз. Внешне никак не проявлявшееся нервное напряжение растекалось по всему телу индейца, когда он втягивал в себя обжигающий свежий воздух. Слившись в единое целое с окружавшей его темнотой, как это удается лишь дикарям и животным, Панк вернулся к стоянке, по-прежнему скользя неуловимой тенью, и крадучись пробрался к своей постели под навесом.

Не успел он уснуть, как налетел предугаданный им ветер и поднял на поверхности озера, отражающей звезды, легкую рябь. Зародившись в отрогах гор с другой стороны залива Пятидесяти Островов, этот ветер явился как раз оттуда, куда смотрел старый индеец, и едва слышно, с тоскливым шуршаньем в верхушках исполинских деревьев, пронесся над погрузившейся в сон охотничьей стоянкой. Лесные безлюдные тропы наполнились странным ароматом – слишком тонким, чтобы его могли уловить даже изощренные чувства индейца, непостижимо волнующим ароматом чего-то неведомого, незнакомого.

И в это мгновение белокожий канадский француз и краснокожий индеец беспокойно завозились во сне. Но ни один из них не проснулся. А незабываемый странный запах унесся прочь, затерявшись в глуши девственного леса.

Еще до восхода солнца охотничий лагерь ожил. Всю ночь падал легкий снежок, холодный воздух щекотал ноздри свежестью. Судя по тому, что до обеих палаток донесся дух жареного бекона и аромат кофе, Панк уже исполнил свои утренние обязанности. Охотники поднялись в превосходном настроении.

– Ветер сменился! – бодро крикнул Хэнк, наблюдавший за тем, как Симпсон и его проводник принялись загружать небольшую лодку. – Теперь он с озера – то, что вам надо, парни! На свежем снегу каждый след как на ладони! Если попадутся лоси, при таком ветре им вас не учуять, разве что самую малость. Ну, мсье Дефаго, удачи тебе! – заключил он, впервые произнеся имя своего друга на истинно французский манер, присовокупив напоследок и французское «bonne chance».

Дефаго, по всей видимости пребывавший в прекрасном расположении духа – от его молчаливости не осталось и следа, – ответил приятелю такими же добрыми напутствиями. К девяти утра охотничья стоянка, оставленная на попечение Панка, опустела; Кэскарт и Хэнк уже ушли далеко на запад, а лодка Дефаго и Симпсона, нагруженная палаткой и двухдневным запасом провизии, превратилась для глаз индейца в черную точку, качающуюся на легкой зыби озера прямиком на востоке.

Пронзительная свежесть зимнего утра теперь была согрета лучами солнца, воспарившего над лесистыми горными отрогами и обливавшего радостным своим сиянием и озеро, и леса, и горы; сквозь сверкающие водяные брызги, вздымаемые порывами ветра, плавно скользили гагары; бодро выскакивая из воды навстречу солнцу, стряхивали воду с мокрых головок утки-нырки; насколько хватал глаз, вокруг высились необъятные, все подавляющие собой массивы первобытного леса, величественные в своем безмолвии, безлюдье и бесконечности, – то был могучий, не потревоженный ногой человека живой ковер, распростершийся вплоть до уже покрытых льдом берегов Гудзонова залива.

Симпсон, который сидел на носу пляшущего на волнах челнока и изо всех сил работал веслами, не мог не поддаться очарованию девственной красоты природы: зрелище это было для него в новинку. Сердце юноши сладко пьянилось чувством свободы и безмерного величия пространства, легкие жадно вбирали в себя прохладный, бодрящий, благовонный воздух. На корме, беспечно распевая приходящие на ум обрывки родных песен, расположился Дефаго – будто всю свою жизнь он только тем и занимался, что управлял маленьким суденышком из березовой коры, и притом успевал весело отвечать на бесчисленные вопросы Симпсона. У обоих на сердце было отрадно и легко. В подобных обстоятельствах быстро стираются условности, поверхностные различия между людьми, принадлежащими к разным слоям общества, и они становятся просто товарищами, действующими в очевидно общих интересах. Симпсон, работодатель, и Дефаго, наемный работник, в первобытных этих условиях словно поменялись ролями: первый стал «ведомым», второй – «ведущим». Тот, кто обладал сейчас первостепенно важными знаниями, естественным образом принял на себя руководство, а молодой богослов, не раздумывая, подчинился его опыту. Ему и в голову не пришло возразить, когда с первых же минут Дефаго отбросил ставшее как бы лишним словечко «мистер» и стал запросто говорить своему хозяину: «Послушай, Симпсон» – или «Эй, босс!», и к тому времени, когда они после напряженной – на протяжении двенадцати миль да еще против ветра! – работы веслами добрались до дальнего берега, такие отношения уже вошли в привычку; Симпсон только посмеивался про себя, ему все это нравилось, а вскоре он и вовсе перестал что-либо замечать.

Ведь, собственно говоря, наш «ученый богослов» был еще совсем юношей, пусть и очень способным и с сильным характером, но слишком мало повидавшим свет; впервые оказался он в незнакомой стране, если не считать крошечной Швейцарии, и непомерный размах всего увиденного немало озадачил его. Он понял, что знать о девственных лесах понаслышке – это одно, и совсем другое – увидеть их собственными глазами. А уж если выпадает случай побывать в них и познакомиться с дикой жизнью, то для умного человека это становится настоящим посвящением в нечто необычное, требующим пересмотра былых, прежде неизменных и священных, личностных ценностей.

Впервые Симпсон по-настоящему ощутил своеобразие дикой природы, когда взял в руки новенькое ружье и глянул в небо вдоль двух безупречных блестящих стволов. А три долгих дня, в течение которых охотники всей компанией, переправившись через озеро и реку, добирались до места главной стоянки, усилили это чувство. Теперь ему предстояло сделать новый шаг – выйти за пределы, обозначенные лагерем, и погрузиться в самую глубь необитаемых районов страны, столь же обширных, как вся Европа; и сама суть невероятной этой ситуации одновременно и восторгала, и ужасала юношу в меру отпущенного ему воображения. Ведь они вдвоем с Дефаго вступили теперь в противоборство со множеством могущественных сил, с самим Титаном!

Мрачное великолепие безлюдных лесов, раскинувшихся на невообразимых просторах, ошеломляло юного богослова, заставляя почувствовать рядом с ними собственную малозначительность. Суровость непроходимой лесной глуши, олицетворявшая безжалостность и беспощадность, становилась все более грозной в безбрежных синих далях, обнимающих горизонт. Симпсон все отчетливей ощущал ее молчаливую угрозу, все острей осознавал полнейшую свою беспомощность перед ней. Один лишь Дефаго – этот слабый символ оставленной позади цивилизации, где всему хозяин человек, – стоял теперь между ним и жестокой, не знающей жалости смертью от истощения и голода.

Симпсон со страхом наблюдал, как Дефаго на берегу озера перевернул лодку вверх дном, заботливо прибрал под нее весла, забросал ветвями, а затем принялся делать топориком метки на стволах канадских елей по обеим сторонам почти неприметной для глаза тропы, сопровождая свои действия небрежно бросаемыми фразами: «Ты вот что, Симпсон… Если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по этим зарубкам… А дальше плыви прямо на запад, к солнцу… Так до лагеря и доберешься, понял?»

Даже эти обыденные, совершенно естественные в подобной ситуации слова, сказанные как бы между прочим, без какой-либо особенной интонации, привели Симпсона к осознанию необычности положения, в котором он оказался впервые, обозначили весь накал чувств, переживаемых юношей, всю его собственную беспомощность как главный стержень происходящего. Только он и Дефаго наедине с бескрайним первобытным миром – и этим сказано все. Второй символ господства человека над природой – примитивная лодочка – остался где-то позади. И единственной нитью, связывающей его сейчас с цивилизацией, были эти едва заметные, наспех сделанные топором желтые метки на древесных стволах.

Разделив поклажу между собой, охотники взяли ружья – каждый свое – и по неприметной тропе двинулись вперед через скалы, упавшие деревья и полузамерзшие болота, обходя по берегам бесчисленные мелкие озерца, красиво обрамленные лесом и пеленой тумана; к пяти вечера они вышли на опушку леса: впереди расстилалась широкая водная гладь, за которой далеким пунктиром обозначились одетые ельником острова всех мыслимых и немыслимых очертаний и размеров.

– Залив Пятидесяти Островов! – устало объявил Дефаго. – И солнце, похоже, скоро опустит в него свою лысую башку! – добавил он с неосознанной поэтичностью, и тут же, не теряя времени на пустые разговоры, они принялись готовить место для ночлега.

В считаные минуты, повинуясь рукам, не привыкшим делать ни единого лишнего движения, на полянке выросла туго натянутая уютная палатка с постелями из ветвей пихты; и вот уже запылал яркий, но почти не дающий дыма костер, на котором можно было приготовить ужин. Молодой шотландец принялся чистить рыбу, пойманную на блесну прямо с лодки, а Дефаго заявил, что «покамест» пройдется по лесу, посмотрит, нет ли поблизости лосиных следов.

– Вдруг да и наткнусь на дерево, о которое лоси терли свои рога, – сказал он, живо поднявшись на ноги, – не исключено, что они кормились где-нибудь поблизости листом клена.

Небольшая его фигура словно тень растаяла в сумраке, и Симпсон с чувством, близким к восхищению, заметил, сколь легко лес вобрал ее в себя. Едва успев сделать несколько шагов, проводник полностью скрылся из виду, хотя вокруг почти не было подлеска и деревья стояли привольно, не тесня друг друга; в прогалинах росли серебристые березы и клены, выделяясь стройностью на фоне могучих разлапистых канадских пихт и сосен. Если бы не эти громадины и не серые гранитные валуны, тут и там выступавшие из земли округлыми спинами, ближний участок леса вполне мог бы сойти за уголок какого-нибудь парка в любезном сердцу Симпсона отечестве. Временами казалось даже, что здесь видна рука человека. Однако чуть правее начиналось огромное – на многие мили – пространство выгоревшего леса, и сразу же проявлялась его истинная дикая природа; то была brule, как именуется здесь лесная гарь; по всей видимости, прошлогодний пожар бушевал в этих местах в течение нескольких недель, и почерневшие стволы, лишенные ветвей, торчали теперь повсюду жалко и безобразно, подобно воткнутым в землю гигантским обгорелым спичкам, невыразимо жуткие и одинокие. Вокруг них все еще слабо вился запах древесного угля и намокшего под дождем пепла.