Полная версия:

Оно мне было надо. Вертикальные мемуары

Но здесь я рождён, потому так и тягостно мне.

…Стоят у дорог обелиски забытых героев.

То горькая память народа о страшной войне.

Дядя Вася

Памяти брата бабушки Василия Ивановича Моторина.

Холодает по ночам. Уходит лето.

Самогонка в банке мерзостно сиза.

Спьяну пальцы обжигая сигаретой,

я смотрю в его слезливые глаза.

Столько слышал я о нём, впервые встретил.

Дед нескладен весь, испит лицом, уныл.

В партизанах он в далёком сорок третьем

дядю Васю, брата бабушки, убил.

Как хромого, дядьку в армию не брали.

Немцы рады – им бухгалтеры нужны.

Дядя Вася по ночам своим «сигналил»,

днём в конторе начисляя трудодни.

Скромный, тихий: «Благодарностев не надо…»

Немца выбили. Ушёл на запад фронт.

Как подпольщика, позвали за наградой.

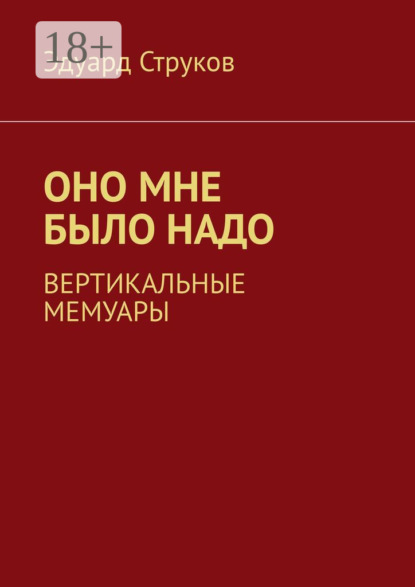

Наверху – братская могила в д. Зеленьково. Внизу – партизаны, редкий снимок 1942 г. Фото из архива автора

Не добрался, пулей в спину «награждён».

Дядя Вася ехал в город на подводе,

да попал под партизанский самосуд.

Говорили, по лесам их много бродит,

хуже немцев – озверел мужик в лесу.

Попривыкли парни сладко спать да квасить,

сговорились – утром шасть, пока туман.

Опасались, что в райкоме дядя Вася

порасскажет о «геройствах» партизан.

Кто, за что – война! Недолго разбирались.

Сгинул, рóдный, ни за рублик, ни за грош.

А убийца – вон, скулит, внушая жалость.

Только дядьку с того света не вернёшь.

Горю нашему не будет укорота,

полюбился нам жестокий ритуал.

Напиваясь, деду мы стучим в ворота:

– Расскажи, как дядю Васю убивал…

Нежить

Детство моё, по великому счастью,

прошло в тех самых местах,

где творил поэт Анненский,

рисовали Перов и Левитан,

бродил с ружьём любитель охоты Ульянов-Ленин,

героически тонули в болотах конники Доватора,

спасался бегством из России сам Бонапарт,

словом, в тех самых заветных краях,

где так и хочется завалиться

в ласковые тёплые травы-ковыли,

разглядывая пухлогрудые белые облака,

плывущие в звенящей полуденной тишине

над головами высоченных мачтовых сосен.

Но детства прошедшего уже не вернёшь,

а сырая земля весною особенно коварна,

поэтому приходится искать

сухой ствол упавшего дерева,

которых много понавалено

вдоль и поперек крутых берегов

чёрной холодной ведьмы-Велесы.

Сидишь вот так себе, греешься на солнышке,

пытаешься найти умные мысли в беспутной голове,

беспричинно улыбаешься приветливому зелёному миру,

и вдруг ощущаешь на себе чей-то внимательный взгляд.

Мурашки бегут по телу, волосы становятся дыбом —

кто-то явно смотрит тебе в спину.

Резко повернёшься или оглянёшься тайком —

вроде бы никого не видно.

Но ведь кто-то же явственно разглядывает тебя…

Может быть, зверь какой пялится?

Так нет никакой нужды лесному зверю

так долго и пристально тебя рассматривать,

у зверя, в отличие от тебя, своих дел по горло.

Думаете, это человек смотрит из леса?

Так в этой глуши нет никого на все сто вёрст окрест,

кроме доживающих свой век старух,

которым едва хватает сил пару раз в неделю

доползти за хлебом до местного магазина.

Редкие местные жители открыты и приветливы,

охочи до неспешных и распевных разговоров,

всегда готовы показать дорогу заблукавшему «москвичу»,

как принято испокон веку называть здесь всех чужих.

Может, это турист или ягодник?

Но какие весною грибы-ягоды?

Туристы, те сплавляются гуртом, прекрасно понимая,

что такое трудное предприятие в одиночку не осилить,

ходят по лесу коллективно,

галдят и перекрикиваются.

Но кто же тогда смотрит тебе в спину?

Может, принесла нелёгкая незнакомого лихого человека?

В деревне всегда заметно присутствие чужих людей —

то трава не там и не так примята,

то ветка знакомая надломлена,

то след чужого сапога чётко отпечатался в грязи,

птицы на припёке молчат,

собаки перелай злой затеяли —

и примет таких можно найти превеликое множество.

Но и тут не сходится,

потому как любой человек в лесу

всегда рано или поздно сам себя обязательно выдаст,

хрустнет сухой веточкой,

нет, нет, да и шевельнётся,

сдвинется с места, задышит, нарушит лесной покой.

Остаётся грешить только на лесную нежить.

«Точно! Нежить!», – вспыхиваю я от догадки,

и в ту же минуту замечаю,

что приветливое синее небо

над бедовой головой моей

хмурится прямо на глазах,

в лесу быстро темнеет,

вода в реке журчит громче,

ледяным холодом обдаёт порыв лёгкого ветерка,

вся природа вокруг поляны съёживается, смурнеет,

супится в ожидании чего-то малоприятного.

От нежити нет спасения,

против неё не помогают

ни жаркая торопливая молитва,

ни крестное знамение,

ни серебряная пуля крупного калибра,

нежить ничего и никого не боится,

она питается людским страхом,

ей нравится так напугать человека,

чтоб мчался он, не разбирая дороги,

в ужасе прятался где попало

и боялся даже нос оттуда высунуть.

Какая она, нежить, с виду,

точно не знает никто,

потому что нет у неё ни лица, ни тела, ни рук, ни ног —

нежить есть злой мёртвый дух,

сгусток негативной энергии,

поселившийся в том месте,

которое ему приглянулось,

и нужное обличье ей, нежити,

придаёт богатая человеческая фантазия,

которая и напридумывала всех этих чертей, русалок,

водяных, упырей и прочую нечисть.

Жалко, что нет больше посредников

между людьми и нечистой силой,

городские экстрасенсы сплошь хитрые жулики,

а клыкасто-клюкастые старушки все давно повымерли,

никто больше не умеет договариваться с духами,

поэтому возникают конфликты с параллельным миром,

а потом мы сетуем – то не так, это не этак, не идут дела.

Где ж им пойти, нашим делам,

если не чтим мы ни домовых, ни леших, ни водяных,

или кем там ещё для нас нежить прикидывается…

Но я-то как раз сам из местных,

в пастушеском детстве попривык

ко всяким лесным странностям,

и хотя становится страшно мне до жути,

холодный пот ручейками бежит по моей спине,

сердце готово выпрыгнуть из пересохшего горла,

но я успокаиваю себя,

монотонно раскачиваюсь,

напевая под нос что-то унылое,

отгоняя от себя плохие мысли.

Прабабка моя, та знала точно,

какую мантру-заговор надо петь в таких случаях,

но где ж тут теперь упомнишь,

приходится полагаться на свои инстинкты,

они редко обманывают.

Я мычу под нос нараспев привычную колыбельную,

которую пел своим детям,

нежить стоит за моей спиной,

чутко прислушиваясь, маракуя своей соображалкой,

что же со мной в этаком самозабвении делать дальше.

Нежить – она хитрая,

то обернётся доброй старушкой,

одарит ребёнка конфеткой, возьмёт его за ручку,

чтобы навсегда увести в страшное неведомое место.

То заманит летом глупую детвору искупаться в реке,

заморочит голову, покажет красивую лилию,

заманит ею в омут-вир самого весёлого малыша,

защекочет его там до смерти

и утянет глубоко-глубоко на чёрное дно.

А ещё нежить приводит из леса мёртвых людей,

пропавших давным-давно.

Наверху – чёрная холодная река Велеса, приток Западной Двины, течёт с Валдая на юг. Внизу – «родовое имение» семьи автора в деревне Зеленьково Жарковского р-на. Фотографии из архива автора

Батя мой своими глазами видал,

как вышел однажды из леса

самый настоящий давно убитый немецкий солдат,

постоял-покачался и побрёл себе куда-то

по своим фашистским делам.

Нежить любит старые кладбища,

водит туда горемычных людей стреляться или вешаться.

Рассказывали мне,

как повадилась было нежить

водить с кладбища покойников на колхозную свиноферму,

где несчастные свиньи,

издали чуявшие мертвяка,

подымали жуткий неистовый визг.

Ещё помню, как блукали мы с дедом,

собирая в Картавских лесах чернику,

нежить отвела деду глаза,

он от испуга потерял дорогу,

панически заметался со страшными криками,

бегал по мхам между медных стволов,

а я, семилетний малец, спокойно сидел и смотрел,

как стекает живица с подрубленной кем-то сосны,

совсем не понимая дедовой суеты,

потому что прекрасно видел то самое место меж деревьев,

откуда мы вошли в черничник.

Дед мой вообще был очень чукав,

мнительный, он легко приходил в неистовство,

от чего совсем терял голову,

однажды «в грибах» нежить завела его так далеко,

что вернулся он домой только через четыре дня,

пройдя через леса и болота сотню километров

аж до самого Нелидова,

чудом миновав Пелецкий мох,

в котором сгинуло народу видимо-невидимо.

Я замолкаю и открываю глаза.

Солнце несмело вышло из-за туч,

вода в реке с лёгким плеском

несётся в далёкую Балтию,

лес тих и задумчив,

словно мой дядюшка с похмелья,

спина хоть и затекла,

но уже давно высохла от пота,

желудок просит еды,

поэтому приходится вставать,

опираясь на длинный дрын,

без которого в этих местах нынче ходить опасно,

мало кто там лежит под кустом,

гадюк стало так много,

что страшно спать в доме,

они живут под фундаментом,

вдруг какая-нибудь решит зайти погреться у печи?

Нежить успокоилась, пропала.

Выжатый, как лимон,

то и дело спотыкаясь,

я осторожно шагаю через заливной луг

напрямик к деревне,

заслышав голоса, гул трактора,

облегчённо улыбаюсь.

Вроде бы выбрался.

Умываюсь в избе,

долго смотрюсь в зеркало,

разглядываю своё лицо,

глубоко запавшие глаза,

удивляюсь тому, что утром брился,

а вот поди ж ты,

как отросла щетина на щеках всего-то за полдня.

Не забыть бы вечером оставить домовому

на загнетке тёплой печи

немного молока и печеньку —

домовые, они страшно как падки на сладенькое.

А завтра, пожалуй, вот что —

схожу-ка я на тот заброшенный хутор,

где жили в стародавние времена при царе

старик-колдун с красавицей-дочерью,

к которой посватался было молодой учитель

из местной церковно-приходской школы,

наш родственник по бабке.

Но жениха вскоре забрали на германскую войну,

а старый ведьмак совсем спятил —

решив то ли себя утешить, то ли дочку,

принял обличье своего зятя,

якобы приехавшего на побывку.

Так и жили «молодые» год или два,

пока тайна не раскрылась,

не пришёл с войны друг убитого жениха.

Невеста вскорости повесилась,

прокляв перед смертью отца,

и теперь постылая душа его

бродит по окрестностям в ожидании Страшного Суда.

А в детстве мы на том хуторе

самую сладкую малину собирали,

что тоже примета нехорошая…

Засыпаю-проваливаюсь с мыслью:

«Если с нежитью я договорился,

то неужели с каким-то старым хреном

завтра не смогу управиться?!…»

(на этом месте записи пропавшего гр-на С.

в найденной участковым тетради обрываются)

«Космос» как наказание

После шести лет деревенского воспитания

родители отловили Степанова в тверских местах,

тех, где творили Левитан, Ахматова и Анненский,

насильно привезли на другой конец страны,

где воспитывали его отныне все понемножку —

а у семи нянек вечно бывает дитя без глазу.

Вот и Степанов рос теперь себе дальше как умел

на пыльных улицах таёжного рабочего посёлка,

получая во дворе первые душевные травмы,

а больше тумаки – на переменах между уроками

в тёмных коридорах старой начальной школы,

куда был отдан родителями с шести лет.

Хотя учился он с первого класса на «отлично»,

никогда не был трусом, зазнайкой или стукачом,

но одноклассники были постарше и покрепче его,

а мать смотрела на его успехи с большим сомнением,

называла часто в сердцах «недолугим», слабаком,

понимая, что учёба – одно, а жизнь – другое.

Ничто не предвещало беды, когда семи лет от роду,

после окончания первого класса, на каникулах

родители сплавили Степанова в пионерский лагерь,

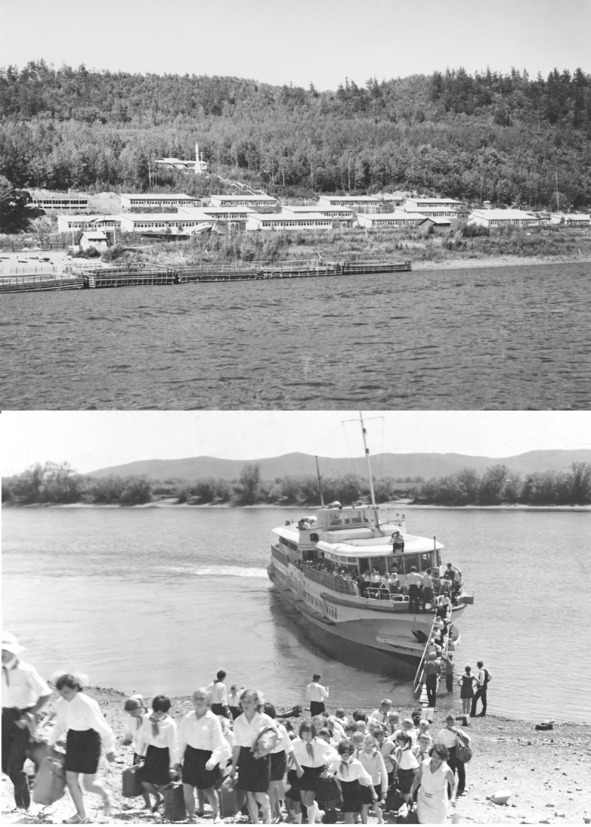

добираться в который надо было теплоходом

по Амуру ещё километров сорок на север

от большого города Комсомольск-на-Амуре.

Лагерь, новый, красивый, называвшийся «Космос»,

стоял аккуратными шпалерами на склоне сопки

вдоль галечного берега амурской протоки Шарголь.

Выбраться отсюда назад по суше через дикую тайгу,

полную мошки и приключений, было нереально.

Тот страшный день в своей жизни юный Степанов

запомнил навсегда – воспитанный без детсадов,

наивный, он доверчиво шлёпал за своей матерью,

которой было тогда неполных двадцать пять лет.

У входа в парк Гагарина, где галдели сотни пионеров,

мамаша поскорее сдала вожатым ошарашенного сына —

ей надо было успеть пробежаться по городским магазинам.

В лагере юному октябрёнку пришлось несладко —

мало того, что сам он никого тут не знал,

был не местный и даже совсем не городской,

так ещё и оказался малосамостоятельным юношей,

вечно везде опаздывал и косячил, огребал тумаки,

и, хотя всегда скромно держался в сторонке,

доверчиво вёлся на всякие разводы —

он ведь не имел никакого опыта городской жизни.

По счастью, отряду «малышни» не досталось вожатых,

поэтому их отряд придумали раскидать по остальным,

Степанову повезло попасть в первый, самый крутой,

отныне лагерная жизнь его немного устаканилась,

ведомая добрыми руками уже вполне взрослых ребят,

ненавязчиво научивших его чистить зубы по утрам,

стирать собственные носки и заправлять постель.

День Нептуна потряс его – раздеться догола,

Пионерский лагерь «Космос» на берегу протоки Шарголь, 1976 г.

Новая смена высаживается на берег. 1976 г. Фото из архива

разрисоваться чем попало, изображая чёрта,

залезть вместе со всеми вне графика в купальню,

чтобы там обливаться и дурковать на полную —

да, на тихого семилетнего малыша из деревни

это произвело тогда огромное впечатление.

А ещё ошарашили ночные рассказы в спальне

про всякие «чёрные руки» и простыне…

Степанову, воспитанному на сельских легендах,

балладах Жуковского и разнообразных сказках,

открылся воочию пласт городской субкультуры,

а уж с фантазией у него проблем никогда не было.

Как всякий очкарик, Степанов шумных игр чурался,

зато ходил в библиотеку, залезая на самый верх сопки.

Читал он быстро, тем самым доставая библиотекаршу,

не успевавшую записывать в его формуляр книжки —

как-то она устроила ему проверку и была ошарашена

памятью и быстротой чтения «юного октябрёныша».

Книжки скрасили жизнь молодого «каторжника» —

Степанов воспринимал путёвку как наказание,

остро чувствовал своё одиночество, часто плакал,

безуспешно просил заехавшего дядьку забрать его,

с первого дня сушил солёные сухари на случай побега,

жадно слушая рассказы бывалых «побегушников» —

до тех пор, пока не случилось то, что случилось.

Долго стояла лютая жара, все изнывали от пекла,

потом вдруг ударили проливные холодные дожди,

протока забурлила, вода стала прибывать —

как так случилось, вспомнить теперь уже трудно,

была какая-то суматоха, все бегали, что-то кричали,

а потом в одно прекрасное утро вдруг выяснилось,

что лагерь пуст – вечером пионеров эвакуировали.

На Амуре бушевал шторм, забрать всех не успели —

ах, как Степанов с друзьями радовались свободе.

Когда пришло наводнение, стало как-то не по себе.

Брошенные дети сбились в стаю маленьких волчат,

ели, что попадалось – печеньки да рыбные консервы,

благо нашли коробку каких-то «бычков в томате» —

варить сами толком они не умели, а повара все уехали.

Они прожили так всего-то дней пять или шесть —

но ему показалось, как будто прошёл месяц.

Отныне всё встало для мальчика на свои места,

не следовало ждать и на что-то надеяться,

именно так был устроен весь окружающий мир —

он и вправду оказался в нём никому не нужен,

это открытие следовало просто принять и понять.

Степанов перестал терзать себя глупой тоской —

он почувствовал себя аборигеном, индейцем из кино,

понял весь ужас одиночества и разгадал его силу,

научился стоически переживать неизбежное.

Когда уезжавшие вернулись, то Степанов и его «стая»

встретили своих бывших товарищей с презрением —

если те струсили, сбежали, предали, то какая тогда

после всего этого между ними могла быть дружба?

Отныне жили врозь – и вели себя как волчата.

…Амур с размаху швырял судёнышко на дебаркадер.

Угадав сына в нечёсаном оборванном существе,

мать почему-то заголосила, будто по покойнику.

Потеряв очки – давным-давно и неизвестно где —

он на ощупь шёл по трапу с вещмешком за плечами,

почти босой, похожий на семилетнего старичка,

пионеры уважительно расступались перед ветераном,

одним из тех, о ком потом будут рассказывать легенды

у стреляющих искрами огромных пионерских костров.

Мать кое-как привела Степанова в божеский вид,

лишив имиджа беспризорника времён гражданской,

но это было только внешне – внутри он стал иным,

теперь он знал истинную цену всем добрым словам,

он понимал, что люди хотят прогнуть его, сломать,

подстроить под себя, чтобы решать всё за него —

и ничего на свете не было важнее личной свободы.

Таких летних «отсидок» было у Степанова ещё много —

каждый год родители отправляли его куда-нибудь,

обычно в заводской лагерь неподалёку от Тейсина,

желательно смены на две, чтоб промаялся до осени —

он не понимал, зачем им всё это было надо, почему?

Занятий ему хватало и дома – книги, кино, гитара.

Но именно там, в этих летних лесных лагеря,

он научился пить и курить, целоваться,

выучил наизусть непотребные песни,

стал материться не хуже сапожника,

безусловно, всё это было очень весело.

Да, он стал таким же, как все его сверстники,

но разве он сам желал тогда этого?

Взрослые хотели сделать, как лучше —

в нынешние времена это назвали бы

принудительной социализацией.

Но Добро, полученное против воли,

почему-то сразу переставало быть Добром.

Почему, Господи?

Осенью 1975-го Алик перешёл учиться

в новую школу, среднюю.

Школа была красивая, большая —

вот только добираться до неё по утрам

приходилось долго и не очень весело.

Возвращалось куда интересней,

спешить домой было незачем —

мать с отцом работали,

брат играл в детсаде.

Тогда-то и сдружился Алик с Димкой,

весёлым черноглазым мальчишкой,

жившем в «частном секторе» —

вместе клали гвозди и монетки

под проходящие товарняки,

искали на свои задницы приключений

в разных загадочных местах.

Фантазёр Димка подсадил приятеля

на Фенимора Купера и Жюля Верна,

дал почитать роман «Спартак»,

правда, без сорока первых страниц.

Бродили по карьерам и рёлочкам,

распугивая собак и кошек индейскими воплями —

готовились стать отважными следопытами.

Через пару лет пути их разошлись.

Отцу Алика дали на заводе квартиру

совсем недалеко от школы,

а Димка нашёл себе нового друга,

интересного, загадочного,

рассказывавшего наизусть целые романы.

Алик видел того друга пару раз —

очкастый дядька в чёрном пальто,

лицо испитое, неприятное – типичный бич,

«бывший интеллигентный человек».

Озорной Димка, тот всё хихикал:

«Смешной! Сядет рядом – и весь дрожит.»

Потом Димка перестал ходить в школу,

учителя шептались о каком-то маньяке,

о беглом зэке, о бедном мальчике —

они, школьники, тогда мало что понимали.

Димка вскоре появился в классе,

но стал почему-то какой-то другой —

тихий, бледный, безучастный,

в комсомол вступать не захотел,

а после восьмого класса исчез совсем,

вроде как пошёл учиться в техникум.

Как-то осенью Алик шёл из совхоза,

куда их водили на сортировку овощей,

мимо Димкиного дома,

увидел на крыльце Димкину мать,

вежливо поздоровался и опешил,

когда она, всегда приветливая и добрая,

вдруг крикнула ему в ответ

что-то резкое и малопонятное.

А вскоре ребята сказали,

что Димка умер от какого-то белокровия.

Алик тоже пришёл на похороны,

но мать Димки, увидев его,

затряслась и превратилась в сущую ведьму —

костлявые руки, страшные глаза.

Она громко завопила:

– Почему он, а не ты? Почему, Господи?

Любовь, комсомол и малая родина

Малая родина Степанова была невелика —

тихий невзрачный рабочий посёлок,

полустанок на железной дороге

между Комсомольском и Хабаровском,

интересного там и раньше-то было мало,

а теперь так и вообще не осталось —

построенный в войну снарядный завод,

«Снежинка», колония для «пыжиков» —

так зовут пожизненно заключённых —

разорившийся ныне полностью совхоз,

остальное было знакомо до боли —

пыль, грязь да сонная провинциальная одурь.

Его привезли сюда в семьдесят втором,

родители всё-таки решились сменить

тверскую глушь на «северную надбавку»,

мальчик из тихой русской деревни

попал в совсем другую среду обитания —

здесь все куда-то всегда спешили,

говорили жёстко, отрывисто и быстро,

собаки были злобными и захлёбывались лаем,

местные мальчишки дразнили юного Степанова,

и только книги были единственной отдушиной

в этом жестоком новом мире, окружавшем его.

В восьмидесятом, перед Олимпиадой,

той самой, с улетающим в небо Мишкой,

Степанов приписал себе лишний год,

чтобы поскорее вступить в комсомол.

Родители отдали его в учёбу с шести лет,

поэтому в самый нужный момент

ему оказалось всего тринадцать годков,

а принимали в комсомол с четырнадцати.

Не то чтобы он сильно рвался в активисты,

получилось куда сложнее – шерше ля фам.

В школьном спектакле дали играть Степанову

искромётного, умного и назидательного

молодогвардейца Олега Кошевого,

а она изображала строгую Ульяну Громову,

волоокую загадочную красавицу с косой,

они сообща боролись с фашистами в Краснодоне,

пролетали репетиция за репетицией,

и, конечно, Степанов влюбился в неё,

влюбился впервые и – как водится —

безответно, окончательно и бесповоротно.

Первая любовь – штука злая и болючая,

что-то странное рождается в тебе,

мучительно выгрызает тебя изнутри,

а вот что с этим делать, неизвестно,

нет у тебя ни опыта, ни понимания —

поэтому вспоминается это первое чувство

со стыдом, смущением и жаром на щеках.

Она училась в классе на год старше,

входила в комитет комсомола школы —

Степанов просто обязан был приписать

себе в анкете этот несчастный год,

чтобы стать к ней хоть немного ближе!

В райкоме его приняли было «в ряды»,

но тут же поймали, ткнули носом,

ситуация вышла очень неловкая —

он единственный из новичков

знал назубок устав ВЛКСМ и все ордена,

был с детства твёрдым отличником,