Полная версия:

Секрет нашего успеха. Как культура движет эволюцией человека, одомашнивает наш вид и делает нас умнее

Как научиться учиться и учить

Исследования маленьких детей показывают, что люди быстро начинают делать ставку на то, чтобы внимательно следить за окружающими и учиться у них, нередко применяя навыки ментализации, и с готовностью пользуются критериями наподобие престижа и успеха, чтобы понять, у кого стоит учиться. Однако представляется вероятным, что и степень, в которой мы полагаемся на культурное обучение (а не на собственный опыт или врожденную интуицию), и важность критериев престижа или гендера по сравнению с другими критериями также регулируются и нашим непосредственным опытом, и наблюдением за окружающими. То есть мы должны уметь калибровать эти системы для разных контекстов, с которыми нам приходится сталкиваться в окружающем мире31.

Особенно наглядно видно, какую важную роль играет и личный опыт, и наблюдение за окружающими, при развитии педагогических способностей. Учительство – обратная сторона культурного обучения. Учительство имеет место, когда модель становится активным передатчиком информации. В дальнейшем мы обсудим некоторые данные, свидетельствующие, что естественный отбор улучшил и качество передачи, и коммуникативные способности, особенно после того, как эволюция породила языки. Тем не менее учителя из нас по большей части получаются неважные, особенно если речь идет о сложных задачах, понятиях и навыках, поэтому культурная эволюция породила широкий диапазон стратегий и техник, повышающих эффективность передачи особых видов контента: дзюдо, алгебры, кулинарии. Это один из способов, посредством которых культурная передача информации повышает собственную точность: обучающиеся перенимают как сами навыки, так и приемы, позволяющие передать их дальше.

В давние времена, когда наш вид только начинал опираться на культурное обучение, а культурная эволюция еще набирала силу, умение наблюдать за окружающими и подражать им, вероятно, тоже приобреталось с опытом, возможно, через обучение методом проб и ошибок, поскольку, как правило, позволяло получить наилучший ответ по сравнению с другими стратегиями обучения32. Эту мысль подтверждает и то, что человекообразные обезьяны, выращенные людьми, иногда даже в человеческих семьях, умеют подражать лучше других обезьян. Однако следует подчеркнуть, что хотя такие шимпанзе опережают собратьев, которых выращивали не люди, все равно они блекнут по сравнению с детьми, выросшими в точно такой же обстановке за то же самое время. Подобные данные подсказывают, что культурное обучение, вероятно, впервые развилось как реакция на более богатую среду, созданную самыми первыми знаниями, накопленными культурной эволюцией (см. главу 16)33. Это выученное усовершенствование культурного обучения позволило нам накопить еще больше культурного ноу-хау, тем самым подтолкнув генетическую эволюцию, которая, в свою очередь, укрепила наши врожденные способности к культурному обучению. И сегодня, когда мы наблюдаем, как сильно различаются обезьяны и человеческие детеныши, выросшие в одной среде, это показывает, что культурное обучение у нашего вида развивается стремительно и довольно‐таки целенаправленно, что говорит о врожденности этих способностей, хотя и сегодня они, разумеется, могут модифицироваться под воздействием опыта34.

Глава 5

Для чего нужны большие мозги, или Как культура украла наш кишечник

Избирательно обращая внимание на определенные типы культурного контента – вроде пищи, секса и орудий – и выбирая себе моделей на основании критериев престижа, успеха и здоровья, индивиды могут с успехом обеспечить себя наилучшим культурным ноу-хау, какое только можно раздобыть. Затем усвоенный репертуар можно совершенствовать и дополнять на основании собственного опыта взаимодействия с миром. Однако следует учесть: эти индивидуально выгодные усилия приводят к незапланированным последствиям, что мы видели на примере студентов МБА, которым разрешили копировать друг друга, – группа в целом постепенно нащупала оптимальную инвестиционную стратегию. Когда люди учатся у других членов своей группы в своих интересах, общий корпус культурной информации, содержащийся в умах членов группы и распределенный между ними, может улучшаться и накапливаться с течением поколений.

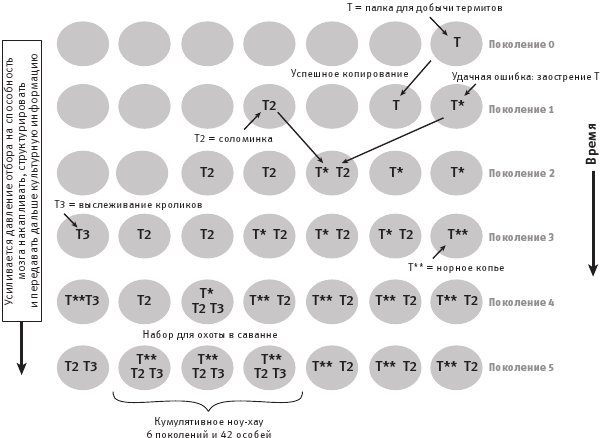

Чтобы наглядно увидеть, как работает кумулятивная культурная эволюция, представьте себе небольшую группу лесных приматов. На илл. 5.1 эта группа схематически изображена в верхнем ряду, помеченном “Поколение 0”; кружки обозначают отдельных особей. Одна особь в этом поколении самостоятельно придумала, как при помощи палки доставать термитов из термитника, и этот признак обозначен как Т. Вполне возможно, что наши предки совершили такое открытие, поскольку современные шимпанзе умеют это делать. В Поколении 1 (второй ряд кружков) двое из отпрысков Поколения 0 подражают старшей добытчице термитов, так как обратили внимание на ее успех и в целом интересуются "всем, что связано с пищей". Однако при копировании этого приема добычи термитов один из Поколения 1 делает неверный вывод, что палка, которой пользовалась его модель, заостренная (а на самом деле она просто так обломилась, когда модель ее взяла). Делая палку себе, обучающийся заострил ее зубами, чтобы получилось как у модели (на илл. 5–1 заостренная палка отмечена Т*). В это время другой представитель Поколения 1 обнаруживает, что может пить воду, скапливающуюся глубоко в дуплах толстых деревьев, через полый стебель тростника (эта "соломинка" на илл. 5.1 помечена Т2). При помощи этого приема он добывает себе воду, когда пересекает саванну между островками леса. В Поколении 2 предпочитают подражать обладателям как Т2, так и Т*, поэтому их навыки немного распространяются. Некая самка из Поколения 2 умудряется разжиться и Т2, и Т*, поэтому добивается особых успехов и ей подражают целых три представителя Поколения 3. Потом в один прекрасный день рассеянный представитель Поколения 3 втыкает свою заостренную палку в старый заброшенный термитник, не сообразив, что термитов там давным-давно нет. По счастливому стечению обстоятельств он пронзает грызуна, который поселился в опустевшем термитнике. И тут “палка для добычи термитов” внезапно превращается в “норное копье” общего назначения (помеченное Т**), что позволяет удачливому примату открыть новые источники пищи, поскольку он начинает тыкать копьем во все попадающиеся норы. Его охотничьи успехи приводят к тому, что на него обращают внимание и начинают у него учиться сразу несколько представителей Поколения 4. Тем временем еще кто‐то из Поколения 3 на досуге замечает, как кролик прячется в нору после дождя. Увидев следы кролика в грязи и задумавшись о том, какой, должно быть, кролик вкусный, примат вдруг соображает, что можно высматривать такие следы и по ним находить обитаемые кроличьи норы (это умение “выслеживать кроликов” помечено Т3). Это забавно, но не приносит непосредственной пользы, поскольку примат не знает, как добыть кролика из норы. Тем не менее много лет спустя примат показывает следы своему детенышу после того, как они вместе видели кролика. Это стечение обстоятельств играет важнейшую роль, поскольку детеныш уже владеет Т** (умеет пользоваться норным копьем). Теперь он может находить обитаемые кроличьи норы и пускать в ход свое копье – весьма полезная техника. В Поколении 5 никто ничего не изобретал и ничего не обнаруживал случайно, однако три члена овладели одновременно и Т**, и Т2, и Т3. Этот пакет навыков – культурная адаптация – позволил приматам больше времени проводить в саванне за выслеживанием кроликов в норах, поскольку они еще и могли добывать воду при помощи Т2 (“соломинки”). Вскоре эти приматы переселились на опушку леса, чтобы иметь возможность охотиться в саванне. Эту комбинацию черт Т**, Т2 и Т3 условимся называть “набором для охоты в саванне”.

Илл. 5.1. Как обучение у других порождает кумулятивную культурную эволюцию

Не забывайте, что это схематический пример, призванный показать, как избирательное культурное обучение генерирует кумулятивный эволюционный процесс, а тот порождает культурные наборы, которые умнее своих носителей. Мои воображаемые приматы владеют культурным обучением лучше всех ныне существующих приматов, кроме нас. Тем не менее, даже если бы я сделал их не такими способными, результат был бы тем же, только при большей численности или через большее количество поколений. Подобно нам (или, по крайней мере, мне), эти приматы просто слепо тыкались туда-сюда, живя обычной жизнью. Иногда их ошибки приводили к инновациям, а иногда стечение обстоятельств обеспечивало озарение тому, кто всего-навсего слонялся без дела. Главное – эти случайные озарения и удачные ошибки избирательно передавались дальше, сохранялись и в дальнейшем сочетались с другими находками, и в результате возник набор для охоты в саванне. А теперь вопрос: можно ли сказать, что Поколение 5 умнее Поколения 0? Безусловно, Поколение 5 располагает более совершенными орудиями и лучше умеет добывать пищу. В дальнейшем мы познакомимся с целым рядом свидетельств, что Поколение 5 и в самом деле, вероятно, умнее Поколения 0, если определять “ум” как способность особи решать новые задачи. Разумеется, будут и уточнения, и оговорки.

Наш воображаемый предок-примат пересек важнейший эволюционный рубеж и вступил в эпоху кумулятивной культурной эволюции. Этот рубеж – момент, когда культурно передаваемая информация начинает накапливаться с течением поколений, и в результате орудия и ноу-хау все лучше приспосабливаются к местной среде: это так называемый эффект храповика1. Именно он объясняет, как возникли наши культурные адаптации, а в конечном итоге – и откуда взялся успех нашего вида. Как мы убедимся в главе 7, отдельные особи, пользующиеся культурными адаптациями, часто почти (или совсем) не представляют себе, как и почему они работают, или даже вообще не подозревают, что они приносят какую‐то пользу.

Главная мысль моей книги состоит в том, что в ходе эволюционной истории нашего вида мы пересекли этот эволюционный Рубикон относительно рано – вероятно, примерно тогда же, когда возник род Homo, то есть около двух миллионов лет назад, и именно тогда культурная эволюция стала главной движущей силой генетической эволюции нашего вида. Взаимодействие культурной и генетической эволюции запустило процесс, который можно назвать автокаталитическим: он сам вырабатывает топливо, которое его питает. Как только культурная информация начала накапливаться и порождать культурные адаптации, давление отбора на гены сфокусировалось на улучшении психологических способностей к приобретению, хранению, переработке и структурированию массива повышающих приспособленность навыков и практик, которых становилось все больше в умах товарищей по группе. По мере того как генетическая эволюция совершенствовала наш мозг и способность учиться у других, культурная эволюция порождала всё более многочисленные и эффективные культурные адаптации, которые продолжали поддерживать отбор на способность мозга все лучше усваивать и сохранять эту культурную информацию. Остановить такой процесс под силу лишь внешним ограничениям.

Я не случайно называю Рубиконом порог между типичной генетической эволюцией и новым порядком автокаталитической генетической эволюции под воздействием культуры. Во времена Римской республики мутные бурые воды реки Рубикон отмечали границу между провинцией Цизальпинская Галлия и собственно Италией, управлявшейся непосредственно из Рима. Правители провинции могли отдавать приказы римским войскам за границами Италии, однако ни при каких обстоятельствах не могли вступать на италийские земли во главе войска. Любой военачальник, пошедший на такое, и легионеры, последовавшие за ним, тут же оказывались вне закона. Это правило неукоснительно соблюдалось в старой республике, пока в 49 году до нашей эры Юлий Цезарь не перешел Рубикон во главе верного XII Парного легиона. После перехода через Рубикон Цезарь и его легион уже не могли повернуть вспять, гражданская война стала неизбежной, и римская история изменилась навеки. Точно так же род человеческий, перейдя свой эволюционный Рубикон, двинулся по новому эволюционному пути, возврата с которого уже не было.

Чтобы понять, почему возврата не было, представьте себе, что вы принадлежите к Поколению 6 с иллюстрации 5.1. Что для вас лучше – постараться изобрести что‐то новое или выявить тех, кто обладает навыками Т**, Т2 и Т3, и подражать им? Вероятно, вам удастся придумать что‐то хорошее, не менее адаптивное, чем Т, но вы никогда не сумеете изобрести чего‐то столь же прекрасного, как пакет для охоты в саванне из Т** + Т2 + Т3. Таким образом, если вы не сосредоточитесь на культурном обучении, то проиграете тем, кто это сделает.

С течением поколений этот процесс продолжается, а давление отбора лишь усиливается: чем больше накапливается культурных знаний, тем сильнее естественный отбор требует от генов, чтобы они обеспечили своему носителю отличные способности к культурному обучению и еще более крупный мозг, способный освоить неукротимо растущий массив культурной информации. Это видно из иллюстрации 5.1. Представьте себе, какая память, то есть объем мозгового хранилища, требовалась каждому из шести поколений приматов. В Поколении 0 за всю жизнь можно было придумать что‐то одно, поэтому и объема мозга должно было хватать на одно изобретение, не больше. Однако к Поколению 5 нужно было хранить в памяти уже Т**, Т2 и Т3 и при этом хорошо знать, как они сочетаются друг с другом. Объем памяти, необходимый примату из Поколения 5, желавшему получить хоть какой‐то шанс пережить других членов популяции и оставить больше потомства, был втрое больше, чем у Поколения 0, и такой прирост произошел всего за шесть поколений. Если гены, увеличившие объем мозга у Поколения 6, распространятся, естественный отбор на увеличение и улучшение мозга не прекратится, поскольку культурная эволюция будет и дальше расширять культурный репертуар – корпус ноу-хау, который индивид может усвоить, если будет для этого достаточно хорошо снаряжен. Этот культурно-генетический коэволюционный храповик и сделал нас людьми.

Мы уже знакомы с некоторыми доказательствами того, что эволюцией человека двигала культура. Как мы узнали из главы 2, когда дети соревновались с другими обезьянами в решении разных когнитивных задач, единственной областью, в которой они далеко опередили противника, оказалось социальное обучение. А в остальных случаях – в тестах на количественное и пространственное восприятие и причинно-следственные связи – была более или менее ничья. Как раз этого и следует ожидать, если именно культура руководила увеличением нашего мозга, оттачивала наши когнитивные способности и формировала наши социальные мотивы. В главе 3 мы сопровождали в пути разных злосчастных исследователей и видели, что способность нашего вида жить жизнью охотников-собирателей зависит от приобретения локальных культурных знаний и умений. А в главе 4 рассказано, как естественный отбор повлиял на нашу психологию, чтобы мы могли избирательно находить и добывать адаптивную информацию из социального окружения.

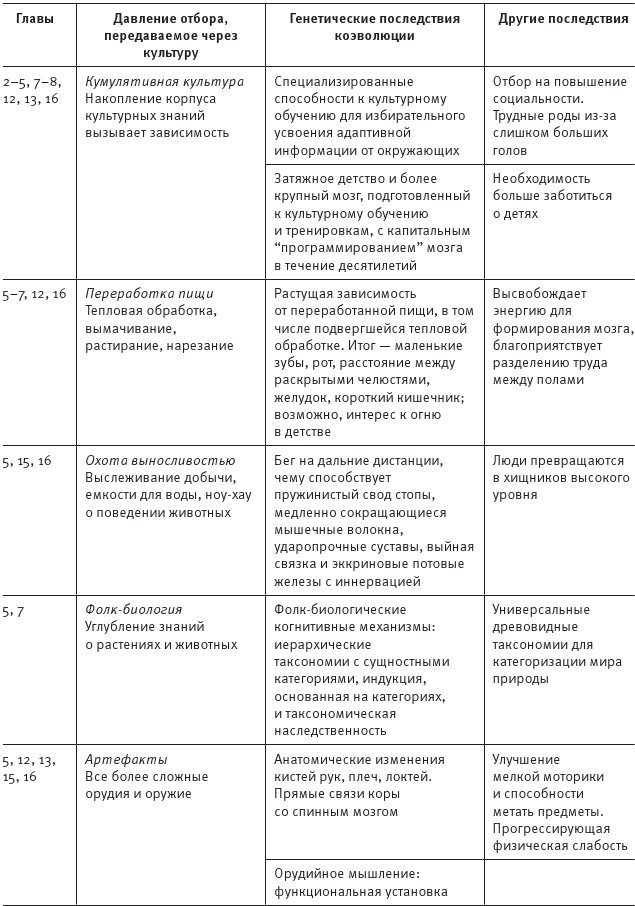

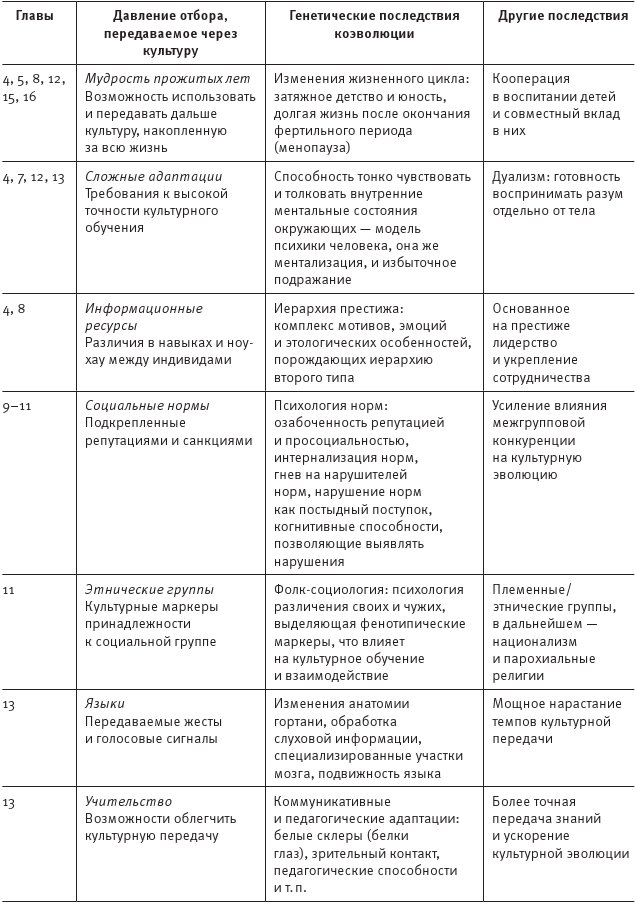

Двинемся дальше. В таблице 5.1 сведены некоторые продукты культурно-генетической коэволюции, о которых я рассказываю в этой книге. К примеру, в этой главе изучаются пять способов влияния и взаимодействия культурной эволюции с генетической в формировании тела, мозга и психологии человека. Чтобы разобраться в таблице 5.1, взгляните сперва на столбец “Давление отбора, передаваемое через культуру”. Здесь вы найдете различные предметы и явления, которые были созданы культурной эволюцией, но затем повлияли и на эволюцию генетическую (см. столбец “Генетические последствия коэволюции”) и породили коэволюционный дуэт между генетикой и культурой.

Таблица 5.1. Примеры влияния культурной эволюции и ее продуктов на генетическую эволюцию человека

Рассмотрим, как переход через эволюционный Рубикон к новому порядку кумулятивной культурной эволюции помогает объяснить некоторые отличительные черты нашего вида.

Большой мозг, быстрая эволюция и замедленное развитие

По сравнению с другими животными мозг у нас большой, плотный и бороздчатый. У нас не самый крупный мозг в мире природы, в этом мы уступаем китам и слонам, зато у нас больше всех кортикальных связей и самая высокая степень складчатости коры. Складчатость коры делает мозг похожим на “комок смятой бумаги”, что особенно характерно именно для мозга человека. Но это лишь начало списка наших странностей. Наш мозг в ходе эволюции примерно за пять миллионов лет увеличился от размера мозга шимпанзе (около 350 см3) до нынешних 1350 см3. Причем основной прирост, начиная примерно с 500 см3, произошел за последние два миллиона лет. По меркам генетической эволюции это очень быстро.

Около двухсот тысяч лет назад рост наконец остановился – вероятно, потому, что рожать детей со все более объемными головами стало совсем трудно. У большинства биологических видов родовые пути больше головы новорожденного, но у людей все иначе. Чтобы младенец прошел через родовые пути, костям черепа приходится оставаться несросшимися к моменту появления на свет – ничего подобного у других видов не бывает. Похоже, мозг у нас перестал увеличиваться только потому, что мы столкнулись с ограничениями общего строения тела приматов: если бы головы младенцев стали чуть больше, они уже не могли бы протиснуться наружу во время родов. По пути естественный отбор обеспечил нас разными хитрыми способами обойти проблему большеголовых младенцев. В число этих эволюционных уловок входит и сильная складчатость коры, и плотная сеть нейронных связей (позволяющая мозгу вмещать больше информации, не становясь крупнее), и стремительный рост после родов: мозг новорожденного человека в течение первого года жизни продолжает расти в том же ускоренном темпе, что и в утробе матери, и в конце концов увеличивается в размерах втрое. Напротив, у других приматов мозг после рождения замедляет рост и в конце концов лишь удваивается в размерах2.

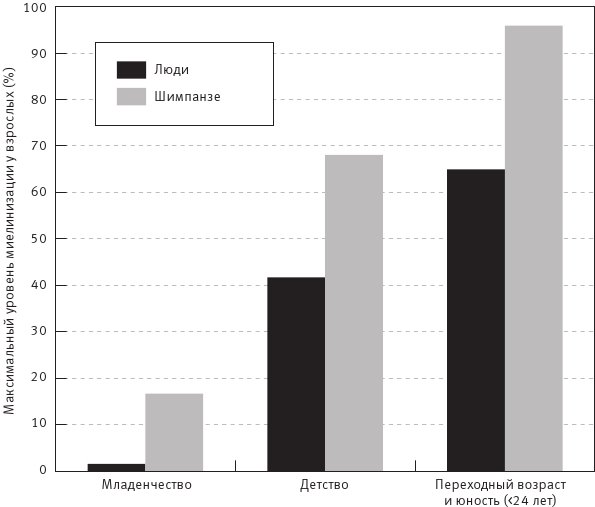

После первоначального рывка роста наш мозг продолжает добавлять новые нейронные связи для хранения и обработки информации (новые глиальные клетки, аксоны и синапсы) еще лет тридцать и даже дольше – особенно в новой коре, неокортексе. Рассмотрим белое вещество головного мозга, а конкретно – процесс миелинизации. По мере созревания мозга позвоночных белое вещество увеличивается в объеме, поскольку связи между нейронами (аксонные) постепенно “вжигаются” и покрываются, словно изоляцией, слоем жира – так называемого миелина, повышающего их производительность. Процесс миелинизации делает работу разных участков мозга более экономичной, однако менее пластичной, а следовательно, снижает нашу способность к обучению. Чтобы увидеть особенности человеческого мозга, сравним миелинизацию у нас и наших ближайших родственников шимпанзе. На илл. 5.2 показана доля миелинизации коры головного мозга (процент от ее уровня у взрослых) на протяжении трех периодов развития: (1) младенчество, (2) детство (“ювенильный период” у приматов) и (3) переходный возраст и юность3. Младенцы-шимпанзе рождаются с 15 % миелинизации коры, а у людей этот показатель всего 1,6 %. Что касается неокортекса, возникшего в ходе эволюции сравнительно недавно и у людей весьма массивного, здесь доли составляют 20 % и 0 % соответственно. В переходном возрасте и юности у людей миелинизация достигает лишь 65 % от полного объема, тогда как у шимпанзе она практически завершается – 96 %. Эти данные показывают, что мы в отличие от шимпанзе продолжаем “прокладывать проводку” даже на третьем десятке.

Илл. 5.2. Миелинизация у шимпанзе и людей на разных этапах развития

Развитие человеческого мозга связано и с другой необычной особенностью нашего вида – затяжным детством и появлением незабываемого периода под названием "переходный возраст". По сравнению с другими приматами беременность и период младенчества (от рождения до отлучения от груди) у нас сократились, детство стало длиннее, а кроме того, появился переходный возраст, который бывает только у людей, и лишь потом наступает полная зрелость. Детство – период интенсивного культурного обучения, в которое входят и игры, и тренировка ролей и навыков, которые понадобятся во взрослой жизни, и за это время мозг достигает практически размеров взрослого, а тело остается маленьким. Переходный возраст начинается с достижения половой зрелости, после чего происходит рывок роста. Этот период мы посвящаем ученичеству: оттачиваем самые сложные взрослые навыки и пополняем запасы знаний, а также строим отношения со сверстниками и ищем брачных партнеров4.

Вероятно, появление особого периода переходного возраста и юности стало переломным моментом в нашей эволюционной истории, поскольку в популяциях охотников-собирателей охотники лет до восемнадцати не добывают достаточно калорий, даже чтобы прокормить себя (не то что других), а пика производительности достигают лишь к 35–40 годам. Отметим, что пик силы и скорости у охотника приходится примерно на 20–30 лет, а пик индивидуального охотничьего успеха наступает лишь годам к сорока, поскольку успех зависит скорее от ноу-хау и отточенных навыков, чем от физической силы и ловкости. Напротив, шимпанзе, которые тоже охотятся и занимаются собирательством, могут добыть достаточно калорий, чтобы прокормить себя, сразу после выхода из младенческого возраста, лет в пять5. Все это вполне соответствует длительному периоду “прокладывания проводки” у людей и по контрасту с шимпанзе показывает, насколько мы, люди, зависим от обучения даже для того, чтобы выжить в качестве охотников-собирателей.

Если признать, что давление отбора в эволюции нашего вида определялось кумулятивной культурной эволюцией, нет ничего удивительного в том, что в результате получился необычайно крупный мозг с замедленным нейрологическим и поведенческим развитием и стремительным ростом в ходе эволюции. Как только кумулятивная культурная эволюция начала порождать культурные адаптации вроде копий и приготовления пищи, те особи, чьи гены наградили их мозгами и процессами развития, позволяющими самым экономичным и рациональным образом усваивать, хранить и структурировать культурную информацию, получали больше всего возможностей выжить, найти брачных партнеров и оставить потомство. По мере того как мозг у каждого следующего поколения становился чуть крупнее и чуть лучше приспособлен к культурному обучению, корпус адаптивного ноу-хау стремительно расширялся, стремясь заполнить весь доступный объем в мозге. Этот процесс сформировал наш мозг, обеспечив его максимальной пластичностью и “запрограммировав на прием”, и наше тело, которое должно быть как можно миниатюрнее (и тратить как можно меньше калорий), пока мы не наберем достаточно знаний для выживания. Такое культурно-генетическое коэволюционное взаимодействие запускает автокаталитический процесс, в результате которого, каких бы габаритов ни достиг наш мозг, в мире всегда будет гораздо больше культурной информации, чем любой из нас способен усвоить за всю свою жизнь. Чем лучше наш мозг овладевает культурным обучением, тем быстрее накапливается адаптивная культурная информация и тем выше требования к нашему мозгу усваивать и накапливать эту информацию.

Такой подход объясняет и три удивительных особенности наших детей. Во-первых, по сравнению с другими видами наши младенцы альтрициальные (“незрелорождающиеся”), то есть слабые, жирные, с неразвитой мускулатурой и плохой координацией (простите, детки, но это так), тогда как некоторые млекопитающие выходят из материнской утробы уже готовыми ходить, и даже приматы быстро соображают, как цепляться за мать. Тем временем, если посмотреть, что происходит выше шеи, окажется, что мозг человека при рождении развит значительно лучше, чем у других животных, и уже оставил позади больше нейрофизиологических рубежей, чем остальные виды млекопитающих. Плод еще в утробе усваивает некоторые аспекты языка (см. главу 13), а сразу после родов новорожденный готов приступать к культурному обучению. Не успев научиться ходить, самостоятельно есть и гигиенично испражняться, дети уже избирательно учатся у других на основании критериев компетентности и надежности (глава 4) и способны распознавать намерения окружающих, чтобы копировать их цели6. Наконец, мозг новорожденного при всей своей развитости и когнитивных способностях поначалу очень пластичен (лишен миелина) и продолжает расти в том же темпе, что и в утробе. Коротко говоря, младенцы и маленькие дети – хитроумные машины для культурного обучения, хотя физически они почти полностью беспомощны.