Полная версия:

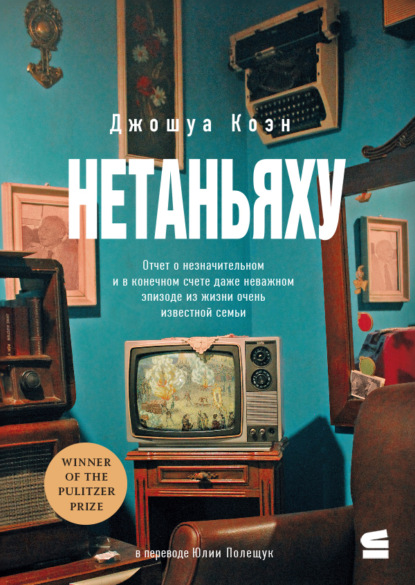

Нетаньяху. Отчет о второстепенном и в конечном счете неважном событии из жизни очень известной семьи

От такого образования/антиобразования спятит любой ребенок, особенно такой серьезный, как я, склонный верить всему и все понимать буквально. Как самые умные, не по годам развитые дети моего поколения, я читал все, что попадалось мне в руки, и был воспитан в уважении к мудрости старших. Я заучивал наизусть, повторял, не колеблясь, все прочитанное и услышанное принимал за правду, точно это выдумали не простые смертные, подверженные ошибкам, а всеобъемлющий непогрешимый разум – то ли коллективный разум вроде американцев или евреев, то ли некий сверхчеловеческий разум вроде президента или Бога, триграмматон ФДР[32] или тетраграмматон ЯХВЕ. Итак, мое детство разрывалось между противоречившими друг другу самобытностями, между американской возможностью избирать и еврейской избранностью…

Не думаю, что мне удалось разрешить это противоречие; пожалуй, я просто повзрослел – столько же в силу того, что самостоятельно выбирал круг чтения, сколько в силу гормональных изменений. После бар-мицвы я забросил занятия в синагоге, отрекся от семидневного сотворения мира, заменил его объяснением о миллиардах лет, развитием от одноклеточных к многоклеточным, эволюцией: каждый, кто принимает эту доктрину в качестве замены религии, в итоге толкует ее как метафору взросления, эволюции от детства к юности.

И лишь после того, как я отслужил в армии – и вернулся к женщине, на которой женился, и к нашей маленькой дочери, которую ни разу не видел, – мне стало ясно: меня ждет иная судьба, в этой стране меня не убьют. Никто не утащит ни меня, ни мою семью в лагерь, не затолкает нас в печь. Единственная униформа, в которую обрядила меня моя страна, украшена медалями и знаками отличия. Правы были крохотные католички из 114-й школы, прав был и мой старый учитель по основам гражданственности, лишившийся подбородка при Вердене, правы – вопреки собственным убеждениям – были даже мои строгие, не питающие иллюзий преподаватели-троцкисты из Городского колледжа; все они были правы, а раввины ошибались: Америка – исключение исключений. И я – ходячее доказательство американской мечты, мои высшие научные степени – свидетельство ее высшей благосклонности, и коль скоро имеются существенные огрехи в ее законах, политике или же пропаганде, мое призвание – призвание историка – их исправить.

Вот что я чувствовал в тот оживленный и деятельный период между войной, которую пытался забыть, и контркультурой, которую не предвидел. Айк[33], верховный главнокомандующий союзными войсками, был президентом. Асфальтировали федеральные автострады. Десегрегировали мужские туалеты. Аляска и Гавайи недавно стали штатами. Мы заказывали новые флаги и глобусы, а старые выбрасывали, как грязные тряпки и дырявые баскетбольные мячи. Теперь у нас было пятьдесят звездочек, расположенных в шахматном порядке. И хотя Советы распростерлись по всей Европе, было создано новое государство, название его едва умещалось в границы, и слово «Израиль» выплескивалось с зеленой его окраски на синее и прозрачное Средиземное море. Какие бы ни были трудности – перенаселенность, ядерная угроза, политика сдерживания коммунизма в Азии или медленное распространение культа потребления на интеллектуальную жизнь, влекущее за собой атомизирующий релятивизм, – нас выручит наша смекалка. Нас выручат технологии. Через несколько лет мы заселим Луну. А еще через несколько лет запустим собственную луну, заселим другие планеты, откроем там дайнеры – сплошь неон и хром, – кафе для водителей и для пилотов, потому что машины будут летать. А обслуживать нас будут роботы.

В то время, о котором я рассказываю, – между разговором с доктором Морсом в начале осеннего семестра, в сентябре 1959-го, и приездом доктора Нетаньяху в начале весеннего семестра, в январе 1960-го, – если бы вы остановили меня на улице и спросили, как у меня дела, я ответил бы: замечательно, я похвастался бы, что Эдит пытается реформировать библиотечную систему классификации, похвалился бы отметками Джуди и количеством баллов, полученных ею за тест на проверку академических способностей, ее перспективами поступить в колледж; пожалуй, я даже обмолвился бы о том, с каким удовольствием занимаюсь разысканиями по истории налогообложения и учу студентов. Осень в Корбиндейле – самое красивое время года. По мере того как листва краснела, рыжела, бурела, студенты следом за мною от Плимута (сентябрь) и английской Америки через революцию и конституцию (октябрь) перешли к федерализму (ноябрь), чтобы окончить путь у самых ворот Форт-Самтера[34] (декабрь). Начальный курс американской истории. После занятий я торопливо шагал по разломанным корневищами тротуарам Гамильтон, направо на Уолкотт, налево на Декстер, направо на Галлатин и оттуда на Эвергрин, к нашему красивому домику с остроконечной крышей: сумерки и прохлада теперь наступали раньше. Я распахивал дверь – запах жарящегося цыпленка. Эдит дорезала салат или уже заправляла его соусом. Стол был накрыт. Джуди наверху играла на флейте или рисовала свой профиль с помощью зеркала. Я переодевался в халат и клал дрова в камин. После ужина мы усаживались у очага, собирали головоломку, прерываясь лишь для того, чтобы порвать старые выпуски «Корбиндейльской газеты» («Пора собирать яблоки») и пухлые старые номера журнала «Нью-Йоркер» («Хрущев и Никсон встретились на кухне») и подбросить в уютное пламя.

Разумеется, подобный рассказ не удовлетворит ни одного историка – и неисторика, если он в здравом уме, да и вообще никого в здравом уме. Слишком уж он завиральный.

А правда была такова: жена моя тосковала, а дочь бесилась. Мы собирались у очага – порой он ничуть не грел, потому что разводить огонь я толком не умел, иногда тратил целый коробок спичек, лишь чтобы поджечь газету. В те редкие случаи, когда моими стараниями дрова все-таки занимались, я непременно забывал открыть вьюшку и в гостиной было не продохнуть от дыма. С огнем была та же беда, что и с семьей: обоим не хватало кислорода. Помню, как сидел возле холодной золы и пятисотдолларовой банкноты – головоломки из пятисот фрагментов, – пытался отыскать фрагмент воротника великого протекциониста Уильяма Мак-Кинли[35] и сознавал, но не умел выразить, что подлинная головоломка – это мы. Эдит хотела получить нормальный диплом и найти работу, на которой ей нужно было бы читать книги, а не только заносить в каталог; Джуди хотела вырваться из дома и избавиться от такого носа (он казался ей чересчур длинным, чересчур крупным, с чересчур выпуклой шишечкой на конце). Наш дом – в голландском колониальном стиле, как многие дома в нашем квартале, или, точнее будет сказать, в стиле голландского колониального возрождения, поскольку выстроили его вскоре после Гражданской войны под влиянием ностальгии, – был стар, потихоньку рушился, в нем гуляли сквозняки. Поначалу я влюбился в его строгость и простоту – ставни, дощатая обшивка, – но, уходя и возвращаясь в него в течение года, заподозрил его в двуличии. Спереди голландский колониальный дом выглядит как дом. Сбоку же голландский колониальный дом выглядит как сарай. Меня это смущало. Заставляло усомниться, люди мы или все же скотина. И хотя нужно было подготовить дом к зиме – поскольку прошлая зима преподала нам кое-какие уроки, особенно в том, что касается кровли, и сделать мне предстояло многое, – я отлынивал и после ужина поднимался к себе в кабинет. Он располагался в конце коридора: вишневые стены, все книги на полках расставлены в моем порядке, Эдит к ним не прикасается. Дверь я держал закрытой, но, если сидел, затаившись, если мне случалось задержать дыхание, я слышал, как Эдит готовится ко сну. Чуть погодя я слышал, как ложится Джуди. Под дверью на сквозняке разливалась лужица света, потом она испарялась, высыхала со щелчком, и о том, что я не один в доме, свидетельствовало – по крайней мере, какое-то время – лишь некое напряжение, некое давление на древесину, доносящийся изредка скрип (Эдит ворочалась в постели) да свистящее похрапывание Джуди. В эти часы я откладывал налоги и брался за евреев. Я так и говорил – поднимался из-за стола и произносил, потягиваясь: «А теперь евреи», хотя порой произносил это не вслух, а только мысленно, и, оставив план разысканий, который сам же и составил на семестр (товарно-сырьевой потолок плантационного хозяйства), направлялся к уютному кожаному креслу в углу, похожему на бейсбольную перчатку, включал торшер и погружался в доктора Нетаньяху, в его журнальные статьи, в его журнальные рецензии, его диссертацию о конверсос, марранах, иберийской инквизиции (испанской и португальской).

Сияние изумрудного, точно бутылочное стекло, абажура торшера – такие любят банкиры – символизировало для меня зависть, ревность, даже стыд. Признаться, я стыдился этого, стыдился тайных своих разысканий, внезапных негласных ночных занятий, неожиданно возродившегося интереса к еврейским темам. Эти темы меня заставляли изучать в «Молодом Израиле» если не под страхом смерти, то под страхом родительского порицания, и было неловко – так, словно я делаю что-то незаконное – вновь углубляться в те же трагедии, да еще внимательней прежнего, по просьбе работодателя.

Переворачивая страницы (английские страницы пестрели отсылками к работам «Бен-Циона», «Бенциона» и «Б. Нетаньяху» на иврите, намекая на то, что бо́льшая часть его познаний мне попросту недоступна), вчитываясь в предисловия, похожие на заключения, и силясь одолеть заключения, похожие на молитвы, я обнаруживал, что попутно вслушиваюсь в звуки дома: от того, как поддаются и оседают полы, до вибрации холодильника, тиканья часов, стука каштанов о крышу, беличье-бурундучьего шороха водосточных желобов; я так напряженно вслушивался в сулящие неожиданность звуки, так их пугался, словно боялся, что меня поймают… но кто поймает? Жена и дочь? Лазутчица-луна? Трибунал инквизиции из семинаристов нашего колледжа в сопровождении вооруженных сорвиголов, уполномоченных шерифом Корбиндейла? И на чем же они поймают меня? На том, что я делаю свою работу? Я повторял себе, что исполняю свой долг, свои обязанности члена комиссии, требование факультета; я всего лишь следую приказу! Пусть привяжут меня к столбу и разведут вокруг меня костер из того, что я так и не сжег в камине: последние мои слова будут: «Именем доктора Морса!».

Но, перелистывая страницы, я сам себе поражался: трудно было убедить себя в том, что я не кощунствую уже потому лишь, что читаю это.

О чем писал доктор Нетаньяху? Поначалу я досадовал на себя, оттого что никак не получалось ясно сформулировать… впрочем, у него тоже не получилось сформулировать… Но если бы волею судеб какие-нибудь жуткие священники, фигурировавшие в его текстах, вдруг воскресли и потребовали отчета, угрожая отрезать у меня по пальцу тупыми ножницами за каждое произнесенное мною слово, я ответил бы им так: «Оказывается, прежде мы неправильно представляли себе святую инквизицию».

Восемь слов, то есть у меня еще остались бы оба мизинца.

В версии доктора Нетаньяху существовала не одна инквизиция, а несколько: ту, которую организовали римские папы и католическая церковь, не следует смешивать с теми, которые организовывали монархи в тайном сговоре с церковью. Первые подобные политизированные институты возникли в Иберии: сначала в Испании, потом в Португалии. Истинная цель этих инквизиций заключалась отнюдь не в том, чтобы насаждать христианство, выявлять еретиков, крестить евреев или следить за тем, чтобы крещеные евреи вели себя как подобает добрым католикам, – вовсе нет. Истинная их цель – о ней никогда не заявляли во всеуслышание, но ее признавали втайне – заключалась в том, чтобы отменять такие крещения и превращать как можно больше новых христиан обратно в евреев.

Меня это, мягко говоря, поразило: подобный вывод предполагал глобальный пересмотр не только еврейского прошлого, но и христианской истории (доктор Нетаньяху считал ее общей историей).

Инквизиция, по его словам, стала «переломным моментом» или «критической ситуацией», «перипетией» или «кульминацией» средневекового католицизма. На протяжении столетий – в особенности посредством Крестовых походов – церковь стремилась главным образом к тому, чтобы католиков становилось все больше и больше; на этом с незапамятных времен сходились и католики, и евреи; на протяжении столетий то был, пожалуй, единственный пункт, по которому они сходились во мнении; это допущение признавал и доктор Нетаньяху. Однако, по его утверждению, ближе к концу XV века – незадолго до того, как Колумб отправился в плавание, – цель эта неожиданно изменилась: отныне церковь стремилась к тому, чтобы отбраковать свое стадо и вернуть самых младших агнцев в лоно предков.

Насколько я понял, на протяжении всей своей карьеры доктор Нетаньяху доказывал это утверждение и объяснял, почему совершилась такая перемена. И хотя я не надеялся лично оценить его доказательства – то сокровенное знание, которое он цитировал без перевода на испанском, португальском, латыни и даже ладино, – именно объяснение не давало мне покоя. Оно смущало меня. Поскольку, по сути, это было не объяснение. Скорее, это была… так и хочется сказать «догма».

С чего бы, по мнению доктора Нетаньяху, церкви возвращать к иудаизму тех самых конверсос, которых она стремилась заполучить в течение почти всех Крестовых походов? Не с того ли, что эти новообращенные были плохими католиками? Были, но не все. Не с того ли, что они оказались слишком уж хорошими католиками? Опять-таки не все. Скорее, причина заключалась в следующем: католикам нужно было кого-то ненавидеть, и евреям пришлось и дальше играть роль народа, обреченного на страдания.

Если я и преувеличиваю, то самую малость – и не преувеличиваю ничуть, когда заявляю, что, хоть я никогда и не разбирался в тончайших психоаналитических отличиях меж сублимацией, конденсацией[36] и замещением, или между проекцией и интроекцией, или обильными кровными связями переноса, не могу не предположить, что рассуждения доктора Нетаньяху были продиктованы неким пагубным напряжением из этой незадачливой семейки защит. Коль скоро Фрейд предполагал, что общество одобряет либидо, или сексуальную энергию, лишь если та преобразуется во что-то другое – например, в склонность к коммерции, литературе, нумизматике, филателии или тхэквондо, – то и мы можем без особой натяжки предположить, что доктор Нетаньяху посредством науки пытался удовлетворить свои религиозные аппетиты. Его методы, по сути, представляли собой номенклатурную путаницу; бес– или полусознательное замещение того, что боязно называть, на более приемлемую терминологию; то, что он именовал «историей», на деле было теологией, а то, что он именовал «фактами», – верованиями, и «еврей» для него – не просто человек эпохи Средневековья, который верил в истинность геоцентризма и считал, что Земля плоская, а платоновский эйдос, или архетип, гегелевский абсолют, сущность более-менее постоянная и не меняющаяся со временем.

Подобно людям эпохи Средневековья, предмету своих изысканий, доктор Нетаньяху принимал на веру определенные константы и вынужден был примирить неизменного непреходящего «еврея» с необратимым течением времени, с причинностью, случайностью, in esse и in fieri, impetus, conatus[37], с вопросом о том, в чем заключается суть явлений и благодаря кому – или чему – эти явления начинаются, заканчиваются и бытуют. История трактует время как цепь событий, приводимых в движение нашей свободной волей, и первый ее урок в том, что первопричины не существует, потому что, как объясняли мои учительницы в средней школе, мы изучаем историю, дабы узнать, как ее изменить. Теология же, напротив, трактует время как цепь изменений, ниспосланных нам волей Бога: Он руководствуется собственными мотивами, Он вплетает перемены и переделки в ткань бытия не наобум, а в соответствии с сокровенным замыслом или же образцом, его невозможно постичь умом человеческим и осмыслить иначе как чудо или заслуженную кару за наши грехи. По крайней мере, так учили меня раввины: они вполне могли заявить, что 1490-е – то же самое, что 1940-е, пусть даже потому лишь, что ни одна отличающаяся подробность не сделает их понятнее. И если подобное объяснение смущало меня в детстве, тем паче меня озадачило, что его повторяет якобы коллега, человек, называющий себя «гисториком», но отрицающий самую суть этой науки. Я с изумлением осознал: доктор Нетаньяху верующий, и если то, во что верит он, отличается от того, во что верят раввины, то потому лишь, что доктор Нетаньяху приписывает возможность менять что-либо не божеству, действующему в соответствии с непостижимым замыслом, а кишащему в мире множеству неевреев: они движимы ненавистью, они постоянно судят евреев, притесняют их и посредством этих притеснений совершают перемены: обращают евреев в христианство, возвращают в лоно иудаизма, изгоняют и истребляют. Вот каким образом доктору Нетаньяху удалось выдать теологию за историю: он отнял у божества ответственность за перемены и возложил ее на смертных, передал эти дискреционные полномочия монархии, Генеральным кортесам[38] и Римской курии[39], герцогам, баронам, епископам, кардиналам, последующим поколениям убивавшего евреев сброда: нежданно-негаданно этот сброд спускался со своего заоблачного пьедестала и утверждал абсолютную власть над жизнью евреев, принимал законы о том, где евреям жить (в гетто), когда им запрещено выходить из дома (когда стемнеет), какие шапки им носить (конические, остроконечные) и чем заниматься (ростовщичеством), вдобавок время от времени устраивал евреям аутодафе, погромы из-за кровавых наветов и лагеря смерти. В общем, пожалуй, точнее будет сказать, что, хотя доктор Нетаньяху, бесспорно, был верующим, он верил не столько во всемогущего Бога, сколько во всемогущих гоев: их науке опознать и объяснить куда проще, чем Бога. Потому что, в отличие от Бога, у всех этих королей, королев, клириков и еврееубийц, правивших миром евреев, было имя, национальность, годы и место жизни, их можно было процитировать в кавычках, отметить крестиком и звездочкой. Но сними с них этот псевдомирской наряд, сорви с текстов, которые я читал, облачение из примечаний и бессчетные покровы библиографии, и окажется, что они вовсе не исторические; в лучшем случае они представляли собой теологизированную антиисторию, или антиисторическую теологию с оттенком психоаналитики – или и то и другое, или ни то ни другое? Или очередное кредо церкви предположенцев?

В процессе чтения мне то и дело попадались опечатки, грамматические ошибки или просто неэлегантные синтаксические конструкции: тяжеловесные подражания британскому английскому, «может статься» – я исправлял их. Брал карандаш или ручку – а после и красный фломастер, я специально принес его домой из моего кабинета в университете – и ставил пометку, согласовывал времена, «придти» превращал в «прийти», вычеркивал «действительно», «таким образом», бросающееся в глаза многословие, тавтологии и все случаи употребления слова «кардинальный».

Казалось, эти исправления помогают мне контролировать собственную историю, отгородиться от прошлого, от забытых и хриплых, как стрекот сверчков, голосов подвальных раввинов из далекого прошлого: они вдруг ожили и забормотали неточным, неловким, почерпнутым из тезауруса английским другого иностранца, предостерегая меня от самоуспокоения… предостерегая меня от Америки…

То была не обычная подготовка научного сотрудника к анализу трудов коллеги, а, скорее, самоанализ: я впервые в жизни задумался о прошлом и сравнил себя прежнего с собой настоящим. Я преподаю историю, со мной вот-вот заключат бессрочный контракт, я активно участвую в секулярной жизни Америки – и вот я, крадучись, пробираюсь по чердаку сознания безвестного израильского ученого, точно один из древних евреев, о которых он пишет, точно конверсо, насильственно возвращенный к оставленной им вере, поглощенный душевной смутой и оттого не обращающий внимания на время, пока, встрепенувшись от пения влюбленных птиц, не поворачиваюсь и не отдергиваю занавеску: за окном уже утро.

3

ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ [так начиналось письмо, пришедшее в середине сентября, мисс Гринглинг сняла с него фотокопии и одну оставила в моем факультетском почтовом ящике]

Пользуясь случаем, рекомендую вам доктора Бенциона Нетаньяху на должность преподавателя истории в Корбин-колледже.

От всей души поддерживаю его кандидатуру.

Мне как ректору Дропси-колледжа по изучению иврита и семитских языков выпала особая честь и удовольствие на протяжении десяти с лишним лет (с перерывами) общаться с доктором Нетаньяху и его чудесной женой Цилей.

Радость преподавателей Дропси-колледжа от обретения сотрудника столь деятельного и талантливого не выразить словами. В конце концов, не каждый день подлинный гений, а также видный государственный деятель и политический кумир появляется в аудиториях небольшой – мы предпочитаем говорить «взыскательной» – раввинской семинарии в самом сердце Филадельфии.

Поистине, это чудо.

Впрочем, признаться, это одна из многочисленных привилегий американской науки: даже самые маленькие наши учебные заведения порой способны изыскать средства для привлечения величайших иностранцев, хотя, к сожалению, нам, кажется, еще никогда не удавалось их удержать…

Бен – я зову его так, поскольку мы друзья, – к приходу в Дропси уже составил себе имя как один из выдающихся израильских (тогда еще палестинских) ученых и гебраистов своего времени, выдающийся распространитель идей сионизма и непревзойденный переводчик на иврит и английский основополагающих трудов деятелей этого движения – работ Герцля, Нордау и Зангвилла, а в дальнейшем – и Зеэва Жаботинского, своего наставника, и Натана Милейковского, своего великого и незабвенного отца.

Когда война уносила жизни наших европейских собратьев, Бен посвятил себя жизни евреев в Америке: вел занятия у будущих американских раввинов (и даже у будущих священнослужителей других конфессий и деноминаций) по ивриту, литературе на иврите, по еврейской истории, попутно – под научным руководством вашего покорного слуги – дописывал диссертацию о тайных иудеях эпохи инквизиции в Иберии. Впрочем, признаться, мое научное руководство было не более чем нелепой формальностью. Правила Дропси требуют, чтобы у каждого диссертанта был наставник, и я рад, что на эту роль выбрали именно меня, потому что я от этого только выиграл.

Это Бен меня наставлял.

Помню, что в процессе работы над диссертацией я не раз дивился выдающимся способностям Бена и больше всего его стойкости, выносливости, умению одновременно продолжать изыскания, писать черновики глав, нести тяжелую учебную нагрузку, и все это на фоне мрачных прогнозов из-за границы. Мне хватило бы и одной из этих задач – но не Бену: он в это смутное время еще ухитрялся в полной мере исполнять политические обязанности, обусловленные его положением главного представителя Жаботинского в Соединенных Штатах. Под эгидою НСО, Новой сионистской организации (ранее СО, Сионистской организации) Бен изъездил всю Америку из конца в конец, пытался воздействовать на политиков в законодательных органах штатов и в Конгрессе, встречался с видными представителями деловых кругов, деятелями культуры и обычными гражданами в клубах и храмах, просвещал американских слушателей по вопросу независимости Израиля. И не пропустил ни одной консультации в Дропси! Ни одной встречи с научным руководителем! Ни одного занятия!

Он приходил ко мне – всегда вовремя! – и говорил как ни в чем не бывало: «Я только что из Вашингтона. Бесс Трумэн передает вам привет». И принимался объяснять мне хитросплетения интриг при дворе Жуана II или Альфонсо V.

Одним словом, этот человек неустанно трудился, чтобы построить не только карьеру, но и государство – еврейское государство! Ума не приложу, как он выкраивал время для сна!

В 1948 году, после объявления независимости Израиля, Бен приготовился сменить комфорт и безопасность «Филли» на опасности Иерусалима.

Нам, сотрудникам Дропси, было жаль его терять, но он не видел для себя иного выхода: он был нужен своей стране, своему народу, и это «совершенно понятно».

Большую часть следующих десяти лет мы с Беном регулярно переписывались (на иврите, но чаще на английском). Он рассказывал мне о своей бурной деятельности – и педагогической, и политической, – я же следил за ним почти с собственническим интересом, в особенности за его стараниями расширить научные горизонты своей молодой страны посредством издания научной литературы. Казалось, он каждую неделю обращался ко мне с чем-нибудь новым: то с монографией, то с неотложной просьбой. Бен досадовал, что июньский номер журнала под его редакцией доставят в Филадельфию лишь в декабре! Если вообще доставят! Несмотря на это, я с превеликой охотой поддерживал любые его затеи, будь то справочник или полемическая брошюра…

И хотя я радовался новостям и плодам его достижений, замечал я и неудачи: почти в каждом разговоре со мной Бен сетовал на ограниченные возможности государственного университета – ему тогда приходилось нелегко – и с теплом вспоминал куда более благоприятные условия для проведения исследований в Америке, достойную работу нашей почтовой службы, возможность достать любое периодическое издание. Как-то раз он обмолвился, что не прочь вернуться, если позволят условия: а именно, если он получит стипендию или грант, то есть средства к существованию, пока он будет писать книгу на основе своей диссертации.