Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней: семейная сага. Созидание. 1960 год

Старшим и по возрасту и по положению назначили Климова, который стал постепенно прибирать нас к рукам и командовать нами. К концу командировки он официально был назначен начальником машины. Он стал собирать нас у себя на съёмной квартире. Жил он в двухэтажном домике, которых кругом было много (их строили пленные немцы, а может быть и не они!). Это был посёлок около завода.

У хозяев была дочка лет 17–18, на неё обратил внимание Борис.

Из-за его несносного характера и постоянных придирок, я решил насолить ему и «отбил» девочку у него.

После этого Боря стал реже приглашать нас к себе.

(Я поступил плохо по отношению к Борису, но зачем надо было обижать ни в чём не повинную девочку, влюбив её в себя?).

Эта нестыковка с Борисом дорого мне стоила. Мне стало труднее оформлять командировку, по завершении учёбы все, кроме меня, получили премию, а я в наказание был послан на месяц в колхоз на уборку урожая.

У хозяев Бориса в какой-то момент пол – потолок провалился на нижний первый этаж, при этом внизу никто не пострадал.

Борис Климов и я в Пензе на берегу озера

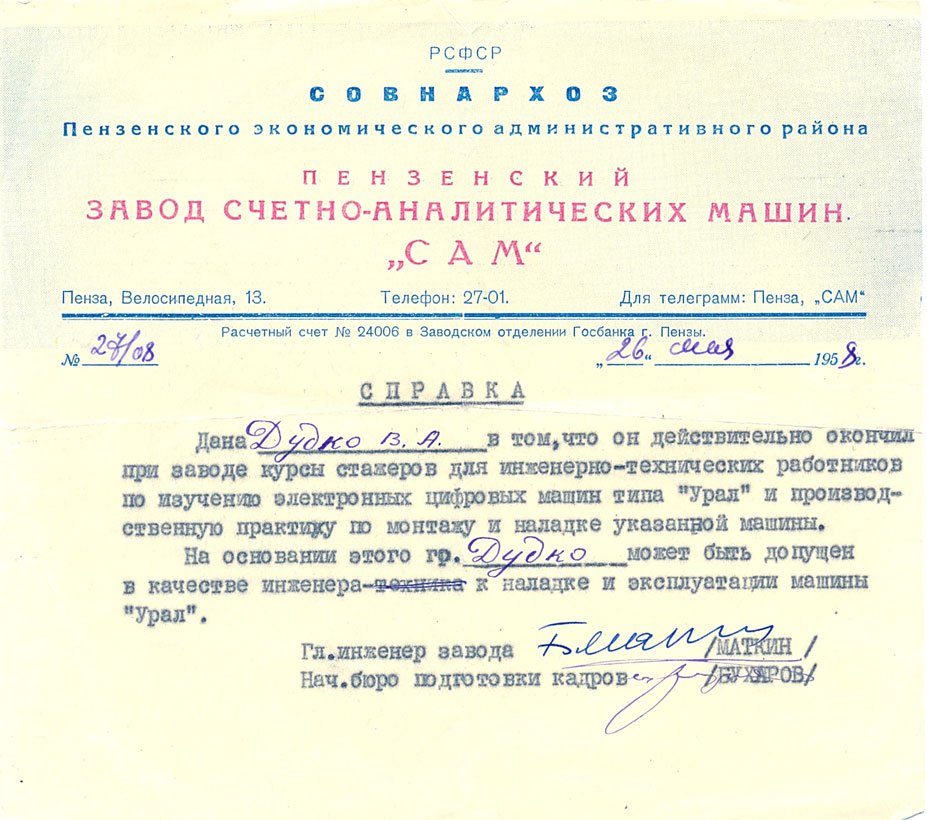

РСФСР

СОВНАРХОЗ

Пензенского экономического административного района

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД СЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАШИН «САМ»

Пенза, Велосипедная, 13 Телефон: 27–01 Для телеграмм: Пенза, «САМ»

Расчётный счёт № 24006 в Заводском отделении Госбанка г. Пензы.

№ 27/8

26 мая 1958 г.

СПРАВКАДана Дудко В. А. в том, что он действительно окончил при заводе курсы стажеров для инженерно-технических работников по изучению

электронных цифровых машин типа «УРАЛ» т производственную практику по монтажу и наладке указанной машины.

На основании этого гр. Дудко может быть допущен в качестве инженера к наладке и эксплуатации машин «УРАЛ».

Гл. инженер завода………………………………………………………………/МАТКИН/Нач. бюро подготовки кадров……………………………………………../БУХАРОВ/На работе тоже были первые успехи. Окончились командировки в Пензу, где мы проходили обучение по освоению первой советской электронной вычислительной машины – УРАЛ.

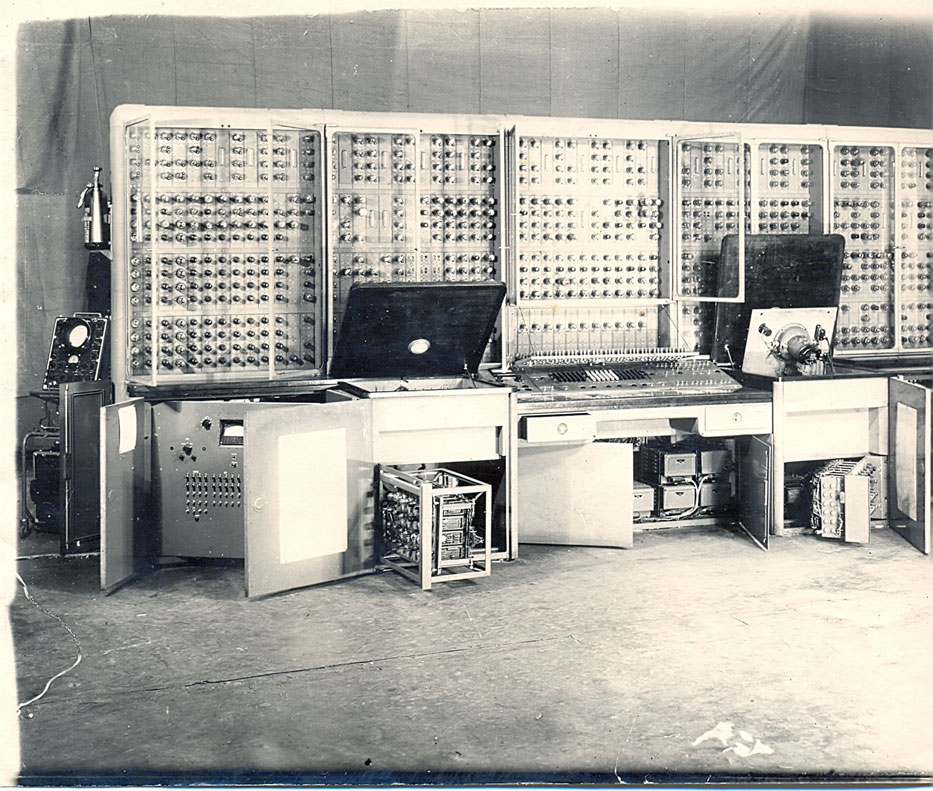

В середине 1958 года мы получили ЭВМ Урал-1, и бригада из Пензы вместе с нашей монтировала машину в основном здании на первом этаже под кабинетом Жукова Б. П. и её налаживала и пыталась сдать её заказчику, т. е. нам.

В конце 1958 года мы должны были принять ЭВМ в постоянную эксплуатацию.

За каждым членом бригады был закреплён определённый участок работы:

– Климов Б. Г. – руководил всем комплексом работ и отвечал за отладку устройства управления,

– Дудко В. А. – отвечал за отладку арифметического устройства и устройства управления,

– Гамий В. А. – отвечал за накопитель на магнитном барабане,

– Смирнов А. В. – за блок питания и внешние устройства машины,

– Никитников А. С. – за работу механической части внешних устройств,

– Ульянова Л. А. – за внешние устройства и установку системы охлаждения на машине,

– Макаров В. В. и лаборант Погодина В. Н. – за ячейки ЭВМ,

– за работу охлаждающего оборудования – Никитников и Макаров Володя (поэт, будущий директор музея Маяковского).

Все мы работали в поте лица, а при необходимости, сколько надо, столько и работали.

После монтажа и наладки отдельных устройств и машины в целом, производилась сдача машины в эксплуатацию комиссии завода и института.

По регламенту, утверждённому Главным Конструктором Рамеевым, машину можно считать принятой в постоянную эксплуатацию, если она проработала двое суток без единого сбоя, решая стандартную заданную задачу.

Если же происходил сбой, то отсчёт времени начинался заново, после устранения заводчанами всех неисправностей. Так как машину довести до уровня бессбойной работы было достаточно трудно, то период сдачи затянулся надолго, и мы всё время должны были не спать. Приходилось дни и ночи проводить на машине – тогда я и закурил.

Если от 3 до 6 суток это можно было выдержать, то на большее нас не хватало, как и заводчан, и мы стали дежурить у машины по очереди.

В какой-то момент к концу марта машина проработала больше двух суток подряд и была нами принята в постоянную эксплуатацию.

Начались обычные будни.

После приёма машины, мы стали работать посменно. На ночь машину отключали, а утром включали, и начинали проводить профилактические работы, после которых отдавали машину программистам.

Кроме того, отвечая за арифметическое устройство и устройство управления, я во время отладок программ почти всё время сидел вместе с очередным программистом за пультом управления. Это позволило мне ещё лучше освоить, закреплённые за мной устройства, а также полностью освоить систему команд, что впоследствии привело к моей переквалификации: меня назначили руководителем группы программирования (и, заодно, операторами, которых вначале мы не разделяли по видам работ).

После сдачи машины в постоянную эксплуатацию, в преддверии Нового года, я решил чем-то отметить этот факт. ЭВМ выдавала результаты построчно на печать, на бумажную ленту, шириной 10 см и только в виде цифр. Я составил программу, которая напечатала заглавные буквы и цифры поперёк ленты. А ленту мы поставили из кальки. На ленте, длиной в 3–4 метра, было написано приветствие:

ЭВМ УРАЛ-1 ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ!

К работе над приветствием я привлёк нашего начальника Климова Бориса и. Смирнова Сашу.

Ленту мы повесили вдоль лестницы, ведущей на второй этаж в кабинеты дирекции, надеясь, что руководство и, в частности, директор, её заметит. (Заметил ли он её или нет – мы не знаем). Это был первый опыт прорисовки букв символами-цифрами. На подобной печати большего добиться было нельзя, и мы её для этого больше не применяли. Как известно, несколько лет спустя, на широкой печати символами стали рисовать портреты. (А первый ролик на кальке хранился у меня около 20 лет).

На фотографии – ЭВМ УРАЛ-1

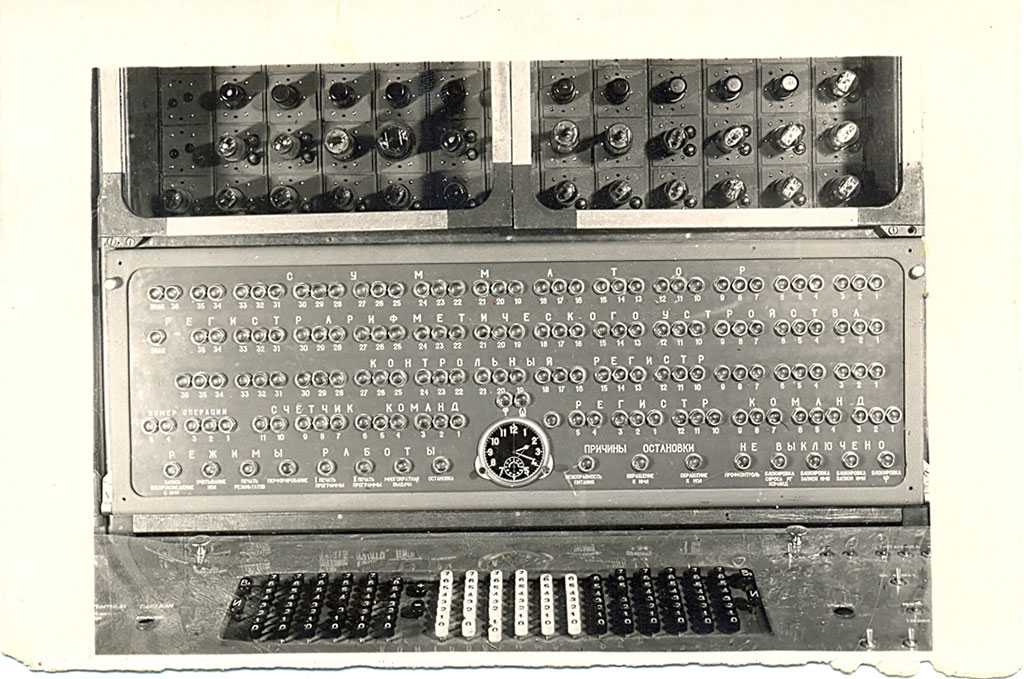

Пульт управления

За этим пультом я провёл многие месяцы и часы, во время наладки машины научился курить, и выкуривал в день по две пачки папирос «Беломорканал». Курил я года два, а затем бросил и уже в жизни никогда не курил.

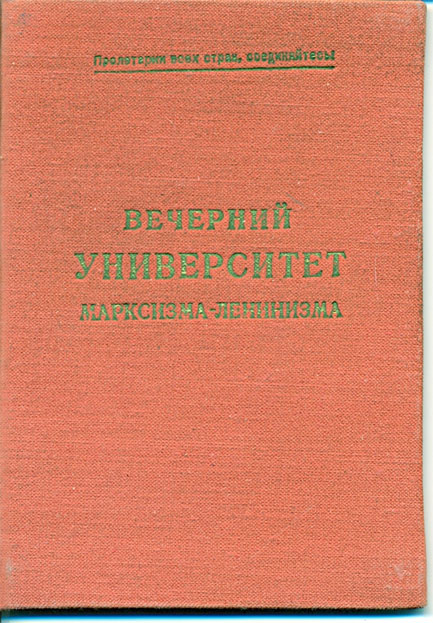

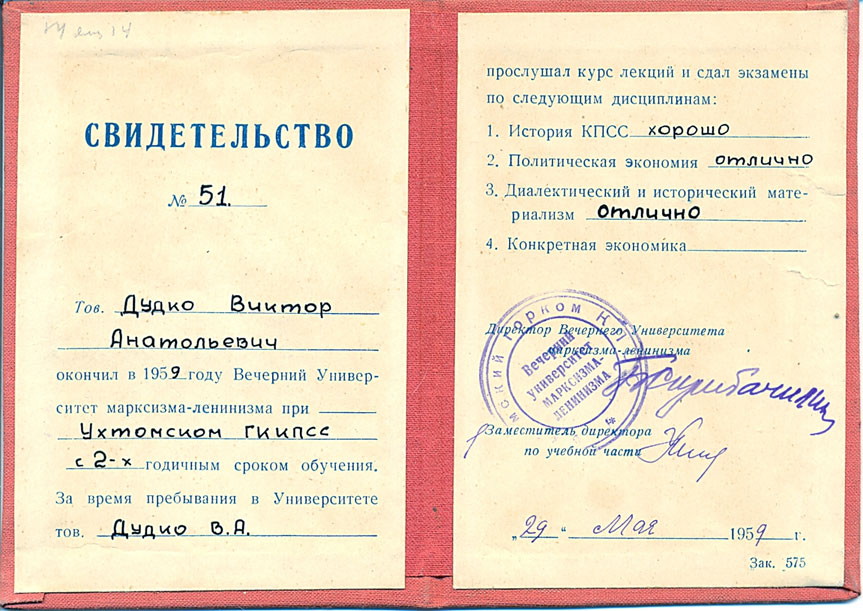

СОБЫТИЯ 1959 ГОДАВ этом году я окончил Вечерний факультет Марксизма – Ленинизма.

Собранная нами машина – «УРАЛ – 1» начала работать в марте 1959 года. Вычислительная машина входила в отдел Победоносцева Ю. А., в лабораторию Гришанова В. И.

Ну вот, судьбоносная подсказка – начинать воспоминания о Великих Мира сего в области ракетостроения – с Юрия Александровича Победоносцева.

На фотографии – слева – Сергей Павлович Королёв, справа – Юрий Александрович Победоносцев.

ПОБЕДОНОСЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1907–1973)

Советский ученый в области ракетной техники.

С 1925 года работал в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского.

С 1926 года учился на механическом факультете МВТУ, затем в Московском авиационном институте (окончил самолетостроительный факультет МАИ в 1930 году).

Один из организаторов ГИРД; под его руководством впервые проводились экспериментальные работы по созданию воздушно-реактивных двигателей, он – создатель нового метода расчета ракетных пороховых снарядов.

Коллектив, которым руководил Юрий Александрович, впервые в нашей стране осуществил создание сверхзвуковой аэродинамической трубы.

За разработку теории пороховых ракетных двигателей Победоносцеву вместе с группой других специалистов в 1941 году была присуждена Государственная премия.

Юрий Александрович был педагогом, преподавал в МГУ, МВТУ, МАИ, и других вузах. Воспитал многих учеников, которые работают в ракетно-космической промышленности.

В послевоенные годы Ю.А. Победоносцев продолжал работу в области ракетных двигателей на твердом топливе.

Эти двигатели нашли применение на ракетно-космических системах как двигатели аварийного спасения, разделения ступеней, торможения для схода с орбиты и мягкой посадки.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1967 г.), доктор технических наук (1949 г.), заслуженный деятель науки и техники (1967 г.), член-корреспондент Международной академии астронавтики (1968 г.).

На нашем предприятии Юрий Александрович Победоносцев работал с 1958 по 1973 год. Это был выдающийся человек и учёный.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, член-корреспондент Международной астронавтической академии, лауреат Государственной премии СССР. Можно было только удивляться, как, обладая такой большой эрудицией, ему всегда была присуща скромность, отзывчивость, и большая выдержанность.

На работу, в наш институт его рекомендовал главный конструктор С.П. Королёв для развития работ в области ракетной техники.

С Королёвым Юрия Александровича подружились ещё, когда судьба свела их вместе, во время учёбы в МВТУ. После окончания института в 1930 году, они продолжили дружить всю жизнь.

1932 год был переломным в жизни Победоносцева. С.П. Королёв и Ю.А. Победоносцев, организовали в Москве при Центральном Совете Осовиахима СССР группу по изучению реактивного двигателя – ГИРД, в которой Юрий Александрович возглавил третью бригаду.

Специалисты этой бригады впервые в стане начали исследование и создание воздушно-реактивных двигателей прямоточного и пульсирующего типа.

В этот же период Юрий Александрович предложил в корпусе 76-мм снаряда разместить пороховой воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) с твёрдым горючим, в качестве которого был применён белый фосфор. Созданные Ю.А. Победоносцевым снаряды с ПВРД были первыми, вторгшимися в область сверхзвуковых скоростей.

В 1935 году ГИРД вошел в состав вновь организованного института РНИИ и Ю. А. и полностью переключился на ракетную тематику.

С 1938 года внимание Юрия Александровича было сосредоточено на разработке нового ракетного оружия. Он по праву считается основоположником нового направления в науке – внутренней баллистике РДТТ.

Для сухопутных войск на основе реактивных снарядов М-8 и М-13 были созданы знаменитые системы залпового огня, которые во время войны получили название – «КАТЮША».

В конце 1941 года Ю.А. Победоносцев назначается исполняющим обязанности директора РНИИ, который перебазировался в г. Свердловск.

В 1946 году Юрий Александрович был назначен главным инженером вновь созданного института – НИИ-88, где вместе с С.П. Королёвым принял участие в развитии ракетостроения и становления новой науки – отечественной космонавтики.

В 1948 году была организована специальная академия для подготовки специалистов этой новой науки. Проректором этой академии по научной работе был назначен Ю.А. Победоносцев.

В 1956 году Юрий Александрович вернулся на работу в промышленность.

В 1958 году Ю.А. Победоносцев перешел на работу в НИИ-125 и возглавил отдел по разработке ракетных двигателей на твёрдом топливе с корпусами из нового материала – стеклопластика.

Под научным руководством А. Победоносцева была проведена отработка как самих двигателей в ОКБА–1 у С.П. Королёва, так и пороховых зарядов к ним. Им разработана оригинальная система управления этой ракетой с помощью специальных рулевых двигателей. Фактически он был идейным руководителем и научным консультантом созданной первой отечественной ракеты на твёрдом топливе (баллистическом порохе) РТ-1 и двигателей для неё. Ни одно из серьёзных конструктивных решений по этой ракете С.П. Королёв не принимал без консультации с Ю.А. Победоносцевым.

Особо следует отметить, что в НИИ-125, А. Победоносцевым впервые в стране был разработан пороховой двигатель для аварийного спасения космонавтов, отводящий блок с космонавтами в случае аварии при старте в безопасное место.

Мне приходилось встречаться с Юрием Александровичем ещё в годы учёбы в МАИ, где он читал лекции, на 1-ом факультете.

В НИХТИ моей лабораторией выполнялись расчёты на ЭВМ по его заданиям.

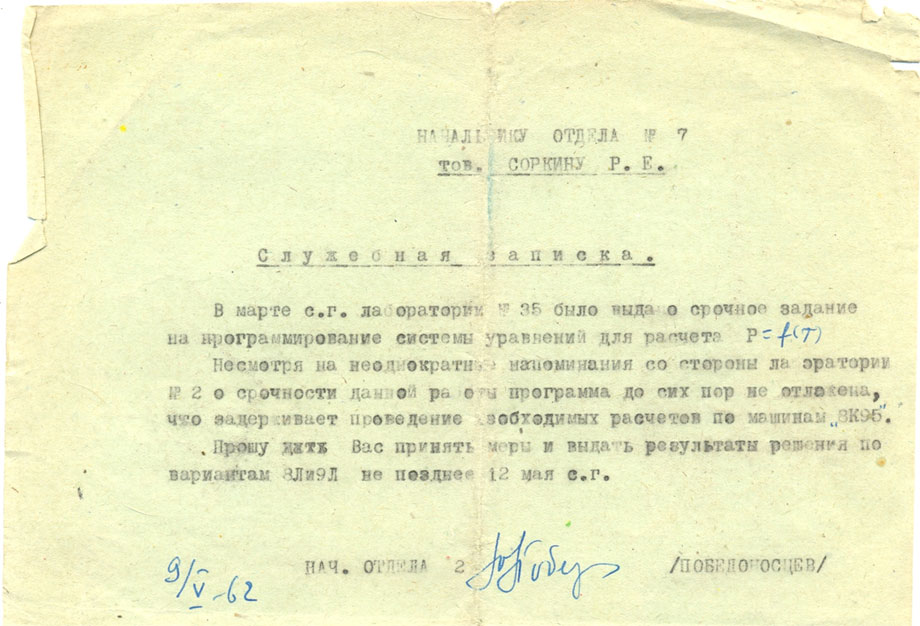

Однажды, (в 1962 году) случился казус.

Надо отметить, что не всегда было всё гладко в работе. Вот именно таким сбоем в работе был и этот случай.

На имя Соркина, в отдел которого тогда входила моя лаборатория, Юрий Александрович направил, не лестную для меня, служебную записку.

Сама записка от долгого хранения сохранилась плохо. Но исторический раритет – собственная подпись Победоносцева сохранилась отлично.

«Перевожу» содержание этой записки:

Начальнику отдела № 7

Тов. СОРКИНУ Р. Е.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКАВ марте с. г. лаборатории № 35 было выдано срочное задани на программирование системы уравнений для расчёта Р = f(T).

Несмотря на неоднократные напоминания со стороны лаборатории № 2 о срочности данной работы, программа до сих пор не отлажена, что задерживает проведение необходимых расчётов по машинам – «8К95».

Прошу Вас принять меры и выдать результаты решений по вариантам 8Л и 9Л не позднее 12 мая с.г.

9. V. 62 Начальник отдела № 2ПОДПИСЬ………………………………………………/ПОБЕДОНОСЦЕВ/Вот так, у меня сохранился «автограф» ПОБЕДОНОСЦЕВА, хотя и на такой, не совсем лестной, служебной записке.

Мне, за давностью лет, трудно точно сформулировать тематику работ, которой занимался Ю.А. Победоносцев в возглавляемой им лаборатории по проектированию РДТТ. Поэтому я дословно приведу воспоминания А.С. Давыдова, работавшего в этой лаборатории.

«…..Экспериментальные и теоретические работы, проводимые в то время в нашей лаборатории, позволили разработать, изготовить, и испытать модельный двигатель на твёрдом топливе с отсечкой тяги. Первое огневое стендовое испытание РДТТ с отсечкой тяги, осуществляемое путём вскрытия дополнительных отверстий в передней крышке двигателя с помощью детонирующего шнура и электродетонатора, было произведено 31 декабря 1959 года с положительным результатом.

Эта работа впоследствии (1959–1962 годы) позволила впервые в СССР создать ПРД на твёрдом топливе 10-кратного включения, конструкция которого была защищена авторским свидетельством на изобретение, и одним из авторов являлся Ю.А. Победоносцев.

На очередное огневое стендовое испытание этого двигателя Юрий Александрович пригласил С.П. Королёва. Сергей Павлович был потрясён эффектом «гашения» и повторного воспламенения порохового заряда в двигателе и сердечно поздравил всех нас с удачно проведённым экспериментом.

Задачи, решаемые нашими сотрудниками, уже не могли укладываться в рамках одной лаборатории. В 1960 году на базе первой лаборатории создаётся мощный отдел, в котором помимо проектно-конструкторской лаборатории (начальник лаборатории И.П. Путинцев) были организованы: лаборатория теплоизоляционных материалов (начальник лаборатории В.И. Фионичев) и лаборатория прочности (начальник лаборатории О.Н. Иванов).

Этот вновь созданный крупный научный отдел возглавил Ю.А. Победоносцев, но в связи с ухудшением здоровья он вынужден был перейти на должность старшего научного сотрудника.

С 1968 по 1976 год отдел возглавил к этому времени уже кандидат технических наук И.П. Путинцев.

С 1977 по 1991 год – кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР О.К. Бобылёв.

А с 1991 года эстафету продолжения дела Путинцева принял кандидвт технических наук, лауреат Ленинской премии А.К. Яницкий.

Следует отметить, что под научным руководством Ю.А. Победоносцева многие сотрудники нашего предприятия (и не только нашего) защитили диссертации, и получили учёные степени. Это А.Т. Никитин, И.М. Кофман, В.Ф. Николаев, Л.М. Семёнов и другие.

Подлинной революцией в создании класса двигателей явилось применение стеклопластиков в качестве силовой оболочки корпуса двигателя. Первенцем такого класса двигателей была многофункциональная ПТДУ (1959–1965 годы), корпуса двигателей которой были изготовлены из стеклоткани. Эта установка в 1965 году впервые была использована в космическом объекте для посадки спускаемого аппарата, в народно-хозяйственных и в космических объектах типа «Бион», «Кубань», «Терек» и др. С помощью этой ПТДУ осуществлялась надёжная посадка спускаемого аппарата с космическими путешественниками – маленькими обезьянками.

По инициативе Ю.А. Победоносцева большая группа конструкторов из КБ С.П. Королёва была приглашена к нам в отдел для стажировки и проектирования ряда двигателей со стеклопластиковыми корпусами, например, для межконтинентальной ракеты. Эта работа завершилась лётными испытаниями двигательной установки с положительными результатами.

Не могу не отметить ещё один вклад Ю.А. Победоносцева в работы по внедрению пороховых двигателей в программы освоения космического пространства.

19 декабря 1971 года газета «Правда» сообщила о большом достижении советской космической науки и техники – «об успешной работе комплекса М-71», в котором для посадки спускаемого аппарата на планету МАРС были использованы семь типов РДТТ, полностью разработанных в кратчайшие сроки по заданию НПО им. Лавочкина в отделе Ю.А. Победоносцева. Эти двигатели были изготовлены, прошли этап стендовой отработки и были реализованы в космическом объекте «МАРС».

8 октября 1973 года во время полёта в Баку на самолёте, на Международной конференции по астронавтике Ю.А. Победоносцев скоропостижно скончался.

Его сердце перестало биться на боевом рабочем посту…………».

Мне иногда казалось странным – весь мир знает С.П. Королёва. И редко упоминается имя этого не менее великого учёного – Юрия Александровича Победоносцева. Может быть, это связано с секретностью работ в то время. А сейчас?

От общения с ним, у меня остались самые тёплые воспоминания. Коллектив моей лаборатории проводил тысячи расчётов по многим разработкам института, в том числе и для отдела Ю.А. Победоносцева. Но мы были лишь маленькими винтиками большого сложного научного организма, называемого – НИИ.

Но попробуйте вынуть и выбросить хоть один из винтиков, то…?

Часть 2

Первые шаги

СОБЫТИЯ 1960 ГОДАВернёмся к нашим проблемам.

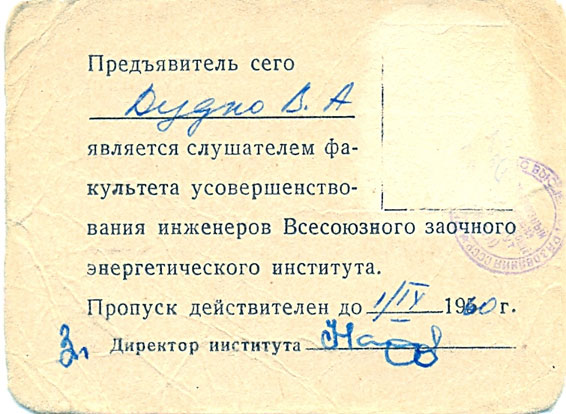

Мы с Сашей Смирновым всё время рвались к получению новых, нехватающих нам в работе – знаний.

В этом 1960 году мы с ним поступили слушателями факультета усовершенствования инженеров Всезоюзного заочного энергетического института.

А знаний действительно не хватало…

Если саму машину ЭВМ УРАЛ-1 мы изучили «до винтика», то «умственные» способности этой машины были для нас во многом – загадкой. Хотелось отметить, что как использовать ЭВМ не знал никто, да, и особенного опыта и в стране не было. Поэтому первую программу пришлось составлять мне, Саше Смирнову и Б.Г. Климову.

Нигде никогда никакие события не обходятся без мистики. Особенно, если в событиях участвуют любые механизмы, в том числе и – ЭВМ.

Я сам не мог объяснить – что происходит на самом деле.

При эксплуатации машины Урал, когда я входил в машинный зал, часто происходил сбой машины при выполнении операции деления.

Мурашки бежали по коже. Я вхожу в машинный зал. Останавливаюсь, поворачиваюсь в сторону машины. И она в этот момент сбоит. Как будто узнаёт меня и – приветствует.

Естественно, я участвовал активно в сборе этой ЭВМ, затем в наладке и запуске. Знаю каждый её «винтик». Более того – я постоянно общаюсь с машиной на программном уровне, можно сказать – языке…

Но, предположить, что машина узнаёт меня и общается со мной? Иногда начинало в такие моменты казаться, что у меня «едут набекрень мозги».

Стал исследовать этот «феномен» Поскольку я отвечал за за работу АУ (арифметическое устройство), мне удалось, наконец, установить причину этого явления и найти схемную неисправность. На ежегодной конференции пользователей ЭВМ Урал, мы с А.В. Смирновым доложили об этой ошибке в схеме (мы надеялись, что в следующих экземплярах ЭВМ она будет устранена, а в действующих – каждая организация это должна была сделать сама).

Электронно-вычислительная машина «Урал-1» была маломощной машиной первого поколения. Она была ламповая. Полупроводниковых элементов было немало, но основу элементной базы составляли лампы, ненадёжные элементы, часто выходящие из строя. Машина строилась на двоичной системе. С машиной было дано большое количество техдокументации по всем устройствам машины и всему комплексу в целом. Находилась она постоянно в комнатушке у Климова и он очень неохотно с ней расставался, из-за чего часто возникали споры.

Перед поступлением машины, предприятие должно было подготовить помещение (извечная проблема – наличие помещения, которая вставала перед всеми, кому были занаряжены ЭВМ и другие технические устройства). Нам выделили помещение, расположенное на первом этаже основного здания в конце коридора под кабинетом директора и его секретаря. Окна выходили на улицу. В то время здание было частью периметра предприятия и вход одно время был даже с улицы посередине здания. Из окна нашего дома, с третьего этажа из нашей комнаты была видна тыльная сторона нашей машины. Было видно, есть ли свет в помещении, или нет. Если темно, значит, никто не работает. В другом конце коридора первого этажа находилась столовая. Со временем вход со стороны улицы закрыли, а затем и поставили в двух метрах от здания забор.

На машине «Урал-1» можно было программировать задачу либо с фиксированной запятой, масштабируя всё, в том числе и промежуточные данные от 0 до 1, либо с плавающей запятой без масштабирования, но, не превышая заданных порядков, при этом скорость выполнения арифметических операций снижалась на порядок.

Самое интересное заключалось в том, что решать на машине задач мы не умели, да и самих задач не было, и программистов тоже не было. С первых же шагов освоения нашей машины УРАЛ-1 выяснилось, что нужны программисты – специалисты по переводу математической задачи (алгоритма) на язык машины и последующей расшифровке результатов расчёта.

Итак, возникло несколько проблем сразу:

Первая. На предприятии было много задач, которые нужно было решать, но постановщики задач не умели их математически грамотно формулировать. На словах задача есть, а математически правильно и связанно изложить её никто не умел. Этому надо было учиться.

Вторая. Если задача математически сформулирована, надо было составить последовательность её выполнения – т. е. иметь алгоритм её выполнения, кроме того, надо было подобрать численный метод её решения.

Третья. Любую задачу и любой алгоритм надо было записать в кодах команд машины, т. е. запрограммировать.

Четвёртая. Полученные результаты надо было расшифровать, превратить в удобную для работы форму.

Для решения 3-ей проблемы мы стали набирать преподавателей математики и физики, предполагая, что им легче будет осваивать систему команд машины, и записывать алгоритм в этой системе.

В конце 1958 года мы приняли на работу учителей математики: Андрееву В. П., Бойко Р. Д. и Иванькову В. Т., которые в следующем году проучились на курсах по программированию при МЭСИ, получив специальность математик-программист.

А в 1959 году к нам пришли – Качуровский Р. И. и Даниленко Р.В. Из них первый уволился почти сразу для продолжения учёбы в аспирантуре, а вторая после окончания курсов по программированию, перешла в соседнюю лабораторию к Гамию.

Надо отметить, что курсы и госуниверситеты в тот момент, да и некоторое время спустя, ещё не имели собственных ЭВМ и поэтому, практики работы на машинах не было, а всё обучение сводилось к работе на бумаге, проверить которую на ЭВМ не было никакой возможности. Правда, и нашим учителям курсы давали только общие знания по основам программирования.