Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

При этом стоит отметить работу Комбината синтетического каучука им. Кирова и Севан-Зангишина, они служат примером в деле быстрого строительства парка.

Благодаря энтузиазму строителей все работы были завершены на четыре месяца раньше срока. 9 июля 1937 года, по сигналу юной дежурной по станции Айреник В. Товмасян, поезд, состоящий из подаренного комсомольцами Ворошиловградского паровозостроительного завода паровоза 159–434 и трёх самодельных пассажирских вагонов открытого типа впервые отправился в путь. Вести его доверили юному машинисту А. Бегларяну.

Детский парк и железная дорога

Газета «Советская Армения»

6 сентября 1937 г.

С большим энтузиазмом в прошлом году мы начали строительство детской железной дороги.

За короткий период в ущелье Зангу на территории в 1.5 км мы завершили тяжелую работу по выравниванию пространства. Затем начали монтаж рельсов. Железная дорога была в основном готова.

В этом году с ранней весны мы начали строительство станций. На данный момент у железной дороги есть три станции, в здании первой и главной станции размещен красивый зал ожидания для молодых пассажиров с заасфальтированной площадью, комнаты начальника станции и дежурного, почта, медицинская комната, касса и так далее. Также построена вторая станция.

При содействии бывшего наркома путей сообщения, нашего любимого товарища Л. М. Кагановича в этом году мы получили локомотив и вагоны.

Наряду со строительством железной дороги началось строительство детского парка по проекту архитектора М. Мазманяна. Здесь, на красивых аллеях построены большие бассейны, украшенные памятниками животных, фонтаны, а также читальный зал, площадь для танцев и физкультуры, игровые площадки, киоски, буфет и так далее. Парк полностью радиофицирован. На холме, ведущем из парка к станции, установлен большой памятник Сталину. На строительство до сих пор потрачено около полутора миллионов рублей.

Параллельно со строительством детской железной дороги мы также решили вопрос подготовки молодых железнодорожных кадров. При содействии заместителя начальника железнодорожного депо Еревана, товарища Аракеляна специальные курсы по подготовке прошли и с отличными оценками окончили 112 молодых машинистов, начальников станции, дежурных, стрелочников, кондукторов, телеграфистов.

Молодые железнодорожники прошли свои практические занятия в железнодорожных депо Еревана и Ленинакана. С целью обмена опытом они ознакомились с работой детской железной дороги Тбилиси. Отныне они самостоятельно могут управлять поездом.

Этим, конечно, строительство детской железной дороги и парка не заканчивается. Парк детского отдыха и культуры и железная дорога имеют широкие перспективы развития.

С начала 1938 года начнется строительство второй очереди. По проекту, железная дорога по мосту, который будет построен на Зангу, перейдет на другой берег реки и снова протянется на полтора километра, а в будущем детский поезд посредством «фуникулера» поднимется на вершину холма Цицернакаберд.

Парк развлечений будет расширен и займет территорию в 7 га. Там будет построен летний кинотеатр, театр, душевые, амбулатория, библиотека и читальный зал. Парк будет иметь свой собственный гидроцентр и т. д. Таким образом, у ереванских пионеров и школьников будет красивый и богатый парк детского отдыха и культуры.

Сегодня, при участии тысячи детей из Еревана, представителей молодежи братских Грузии и Азербайджана состоится торжественное открытие первой линии детского парка и железной дороги. Это самый лучший подарок нашей партии и правительства молодому сталинскому поколению столицы.

Олежка и Стэлла на настоящем паровозе. Ереван 1969 год.

В марте 1959 года дорога получила два цельнометаллических пассажирских вагона PAFAWAG.

В 1971 году Ереванской ДЖД был подарен тепловоз ТУ2–116.

С этого момента паровоз 159–434 практически престал использоваться, но до сих пор стоит в тупике на станции Айреник.

ВСПОМИНАЕТ Сторож ДЖД – Детской Железной Дороги Варужан Степанян: в советские времена детская железная дорога была бесплатной.

Сторожем я работаю около 10-и лет. До этого я долгое время работал механиком аттракционов парка.

Здесь многое изменилось. В советские годы поезд работал даже зимой: у нас были специальные закрытые вагоны. В те времена понятия «билета» не существовало – ДЖД работала бесплатно.

Мое детство и юность также прошли в этом парке. Будучи пионером, я стоял на перроне и, махая флажком, приветствовал подходящий поезд. Хорошие были времена.

В 1980-х гг. директором ДЖД был актер Лазарь Нерсесян. В качестве актера он практически не выступал – по призванию был великолепным организатором. До того, как стать директором ДЖД, Лазарь Нерсесян был директором третьего дома культуры. Несмотря на то, что снаружи этот Дом культуры имел довольно невзрачный вид, внутри «жизнь кипела». Там были музыкальная школа, хор, выступали с концертами Раиса Мкртчян, Роберт Амирханян.

Я работал в этом доме культуры, и мы были хорошими друзьями с Лазарем Нерсесяном. Когда его назначили директором ДЖД, он предложил и мне перейти туда – в качестве художественного руководителя. Нашей задачей было «оживить» и придать новое дыхание парку, который к тому времени практически потерял свою актуальность, поскольку в Ереване открылось метро и желание детей прокатиться на поезде можно было удовлетворить при помощи последнего. Парк ДЖД традиционно считался местом отдыха жителей Конда. Поначалу «хозяева» приняли нас довольно прохладно, но постепенно наши отношения наладились. В те годы парк практически никто не посещал, а поезд редко трогался с места.

На территории была небольшая спортплощадка, где приходили играть в футбол ученики школы для глухонемых. Во время игры было странное ощущение, поскольку доносился лишь звук мяча.

Наш коллектив состоял из 5-и человек. Каждое утро на служебном автобусе мы ехали на работу, а в роли «офиса» выступал каменный домик. В зимние дни находиться там было довольно тоскливо, несмотря на то, что покрытое снегом ущелье выглядело очень красиво.

В те годы в парке росло столько ореховых деревьев, что днем под опустившимися от тяжести ветками бывало темно.

Летом ритм становился более оживленным. Открывался летний лагерь для детей из необеспеченных семей. Ежедневно в парк привозили от 50–100 детей, где они имели возможность погулять, поесть, покататься на каруселях и поезде.

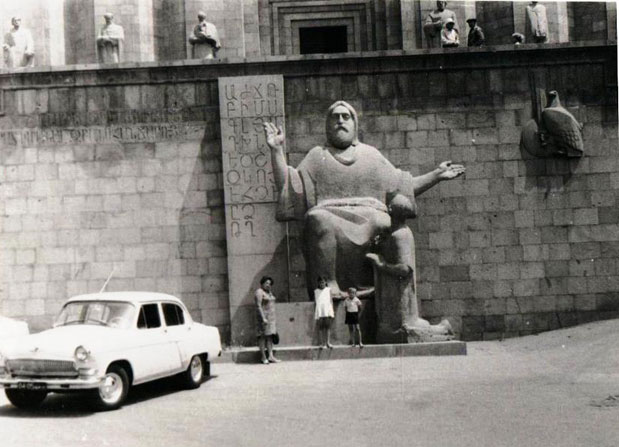

У входа в музей Матендаран: – я (Ираида), Стэлла и Олежка.

Виктор нас фотографирует. Ереван. 1969 год.

МАТЕНДАРАН

На этот раз мы решили наших ребятишек приобщить к искусству.

Мы поехали в музей – Матендаран. Это – музей древних манускриптов.

Конечно, нужно было брать экскурсовода. Мы этого не сделали в целях экономии и времени осмотра. А – зря. Поэтому от нашего осмотра музея толка было маловато.

В конце проспекта Маштоца, на возвышенности, находится здание Матенадарана – Института древних рукописей. Перед зданием установлен памятник Месропу Маштоцу – создателю армянской письменности.

Матенадаран является крупнейшим центром армянской письменной культуры. Здесь хранятся около 17 000 рукописей, которые включают многочисленные фрагменты армянских и иноязычных древних рукописей, фрагменты пергаментов V–VI веков, рукописи IX–X и последующих столетий, окаменевшие фрагменты рукописей, найденные в пещерах, копии первых печатных книг и др.

В Матенадаране 14 тематических залов, среди которых есть зал средневековой медицины, зал миниатюры, зал восточных рукописей, виртуальный зал, в котором можно посмотреть фильмы об армянском алфавите.

В основу собрания легла коллекция рукописей Эчмиадзинского монастыря.

Самая древняя рукопись, которая полностью сохранилась – Евангелие Веамора (Девы Марии), написанная в VII-ом столетии, на котором приносят присягу президенты Армении.

Здесь можно увидеть самую большую рукопись в мире и самую маленькую.

Самая большая – это «Сборник избранных речей и проповедей», датируемый 1202 годом. Но каждый лист рукописи ушло по одной шкуре молодого теленка.

Армянские рукописи богаты миниатюрными изображениями.

Самая маленькая рукопись – календарь XV века весом в 19 грамм.

Краски, используемые в миниатюрах, получали исключительно из натуральных красителей, и поэтому с течением времени они не выветрились и не потеряли своей первоначальной свежести и яркости.

Рядом с Матенадараном действует большая библиотека, которая является наиболее важным научным центром для армянских исследований.

Ну и как мы могли понять – что написано хотя бы на заголовках этих рукописей, если все 17 тысяч рукописей, хранящихся в музее написаны на различных древних языках, помимо армянского, это в основном – сирийский, греческий и персидский.

Но мы старались объяснить доступно детям о том, какие экспонаты лежат на столиках под стёклами перед нами – их значение, ценность. Конечно, особенно им нравились яркие и красивые картинки, выставленные в этих летописях.

Посетителей в музее было много. И среди них были преимущественно – армяне. Нам объяснили, что в Армении особое отношение к языку и книге. Во время различных гонений, спасая свои жизни, семьи снимались с места и, не беря даже части своего имущества, брали с собой именно – книги.

Не помню – какому месту принадлежит эта скульптура.

Ереван. 1969 год.

ГДЕ ЭТО БЫЛО?

Вот сижу и ругаю сама себя. Как это могло быть? Безалаберность?

Ну, ладно, мы в этой первой долгой поездке не вели дневник. Были молодые и не опытные в таких вопросах.

Но мы и фотографии не подписывали.

Наверное мы не могли подписать их сразу, так как все плёнки отдавали проявлять и печатать уже после возвращения домой.

А, просматривая их после получения из ателье, возможно уже тогда путались в воспоминаниях.

Нравится мне эта скульптура. Но где мы её отыскали в Ереване – не помню.

Кто там был и знает это место – подскажите…

Но эта скульптура явно не соответствует строгим скульптурам Матендарана.

Специально покажу фотографию, на которой Матендаран предстаёт перед нами во всю свою величественную стать.

Матенадаран

МАРК ГРИГОРЯН

Раз уж опять пришлось вернуться к теме – Матенадаран, давайте послушаем, что о нём рассказывает внук архитектора – МАРКА ГРИГОРЯНА, который носит имя своего деда – МАРК ГРИГОРЯН…

Матенадаран. Проектирование и строительство

markgrigorian

July 5th, 2007

Однажды, случайно, в доме Марк (внук) обнаружил доску, на которой был отображен в рисунке – Матенадаран.

Эта доска со зданием Матенадарана висела над моим письменным столом в Ереване.

Обнаружил я ее случайно, во время ремонта, когда мы убирали из коридора умывальник, по непонятной прихоти моих деда и бабушки, располагавшийся там, а не в ванной.

Над умывальником висело зеркало. Оно закрывало собой одну из рабочих досок, с которых и строился Матенадаран – Институт древних рукописей, уникальное хранилище армянских рукописных книг.

Автор здания Матенадарана – известный архитектор Марк Григорян, мой дед.

Задание на строительство было получено в 1939 году, от наркомата просвещения.

Сохранилось письмо, которым деду поручалось проектирование Матенадарана. Интересно, что оно было написано по-русски.

Книги Матенадарана были конфискованы советской властью у церкви.

Большая часть коллекции уникальных рукописей находилась до этого в Эчмиадзине, что-то было в других церквях и монастырях в разных частях Армении.

После конфискации книги передали Картинной галерее Армении, где они и хранились до того, как был построен Матенадаран.

Но вернемся к истории его создания. Для того, чтобы построить здание для хранения уникальных рукописей, нужно было сначала понять, как хранить эти рукописи. И мой дед отправляется в Ленинград, к профессору Н. П. Тихонову, который заведовал лабораторией реставрации и консервации документов библиотеки Академии Наук СССР.

Но дальше этого дело не пошло. Проектирование здания Матенадарана требовало особого подхода, а он не получался. Дед был главным архитектором Еревана, и у него была масса забот, связанных со строительством жилых домов, а также улиц и дорог. Сосредоточиться и заняться масштабным проектом он тогда не смог.

А потом началась война. Она была в самом разгаре, когда в конце 1943 года деда вызвал первый секретарь ЦК компартии Армении Григорий Арутинов и распорядился, отложив все дела, вернуться к зданию Матенадарана. Оказывается, академик Орбели настаивал на этом, поскольку в картинной галерее не было соответствующих условий для хранения и изучения рукописей.

Для того, чтобы найти верные решения, дед решил изучить библиотеки-матенадараны средневековых монастырей. И летом 1944 года он отправился в Санаин и Ахпат (вместе с историком Рипсимэ Джанполадян и архитектором Ф. Н. Пащенко). А потом вместе со старым другом и коллегой Самвелом Сафаряном съездил в Татев.

Работа сдвинулась с места, и к концу 1944 года на суд общественности были представлены эскизы здания Матенадарана.

Архитектура здания была жестоко раскритикована как националистическая и не соответствующая идеям социалистического реализма. Критиковали даже пропорции здания. Но Григорий Арутинов поддержал деда. И это решило дело, так как пойти против первого секретаря было невозможно. Просто невозможно.

После войны началось строительство. Но оно прерывалось, потому что нужно было восстанавливать страну, и денег на строительство библиотеки не было.

Строительство здания Матенадарана в целом закончилось в 1959 году.

Деду практически удалось сделать все, как он хотел (за исключением всего нескольких деталей). Он хотел добиться максимального эффекта во всем. Он участвовал в разработке буквально всего – вплоть до дверей, столов и стульев, которые поручили сделать прекрасному художнику-резчику по дереву Нагашяну.

Панно в вестибюле «Вардананк» и триптих на лестнице также были предусмотрены проектом. И если «Вардананк» показывает один из переломных эпизодов армянской истории, то триптих посвящен трем периодам культуры и искусства страны – урартскому, эллинистическому и средневековому.

Триптих выдержан в холодных сине-голубых тонах и прекрасно вписывается в атмосферу здания. Автор обоих произведений – Ованес Хачатрян.

Но Матенадаран еще долго стоял без скульптур, которые сейчас находятся перед фасадом. Их выбирали долго и придирчиво. А скульптурную композицию работы Ара Саркисяна, которую дед выбрал сразу – Месроп Маштоц и Саак Партев, держащие книгу с армянским алфавитом, – забраковала компартия. Оказывается, в СССР нельзя ставить памятник католикосу Партеву.

Когда я уезжал из Еревана, модель этой скульптуры стояла во дворе Государственного университета. Еще одна была в выставочном зале Матенадарана.

(В этом месте рассказа Марка приведена фотография, которую здесь мы опускаем по техническим причинам.)

Это фото сделано в мастерской скульптора Григора Чубара, блестяще справившегося с задачей – создать памятник Месропу Маштоцу. Марк Григорян сидит слева, Чубар, соответственно, справа.

Одно из моих ранних детских воспоминаний было о том, как дед взял меня с собой в Матенадаран. Помню кабинет директора Левона Хачикяна, чай, которым он нас угощал, торжественную тишину и прохладу здания.

А отец рассказывал мне, что в середине шестидестых годов, во время одного из визитов руководства Грузии, кто-то из гостей, посмотрев на колоннады возле входа, сказал: «Какой хороший ресторан бы здесь получился». После этого дед не спал ночь. Он боялся, что это может случиться.

Голубая мечеть

Мы что-то увлеклись только двумя достопримечательностями: детской железной дорогой и – зданием Матенадарана.

Мы много гуляли по Еревану без машины, оставив на турбазе Витиного племянника – Володю. Всё-таки там была палатка со всеми нашими вещами.

Володя был уже взрослым юношей, и поэтому мы отпускали его в город одного, после того, как уставшие, оттоптав ноги – возвращались на турбазу.

Мы постараемся Вам показать немного улицы, скульптуры, которых в Ереване было очень много. Не все, конечно, но – некоторые из тех, которые нам тогда запомнились.

ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬГолубая мечеть (арм. – Капуйт мзкит, азерб. G;y m;scid, перс. – Масджид-е Кабуд) – соборная мечеть Еревана, построенная в 1766 году местным тюркским ханом Эриванского ханства, Гусейнали-ханом Каджаром.

Площадь мечети составляет 7000 кв. м. В юго-восточной части мечети находится минарет высотой 24 м, имеется 28 павильонов, библиотека в северной части, медресе, основной молитвенный зал и купол в южной части, и внутренний двор. В начале XX века была одной из семи функционирующих мечетей в Эривани.

Голубая мечеть построена в 1766 году. Включает в себя внутренний двор размером 71×47 метров, ритуальную постройку, купол и минарет, выложенные декоративными фаянсовыми плитками, украшенными майоликой.

Из четырёх первоначально существовавших минаретов мечети – три были снесены после 1945 года.

В советские годы превращена, сначала в 1931, в Музей города Еревана, затем в планетарий.

Добавляем сегодня – последнюю имеющуюся информацию…

Голубая мечеть в настоящее время является одним из культурных центров иранской общины Армении. Её восстановление в 1996–1999 гг. профинансировал Иран.

Министр культуры Армении Асмик Погосян сообщил о том, что Ереван передал Голубую мечеть Тегерану. Мечеть передана в аренду сроком на 99 лет. К такому соглашению пришли после долгих переговоров представителей посольства Армении с иранским посольством в Ереване.

В аренду дана не только сама святыня, но и вся окружающая её территория, а это порядка 7 000 квадратных метров. Весь комплекс состоит из мечети, медресе и библиотеки.

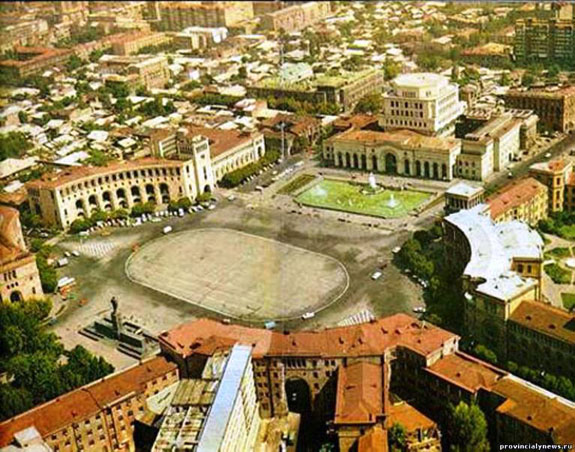

Ереваан – площадь Ленина (в последствии – Площадь Республики)

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Ереван считается одним из древнейших городов мира. Годом его основания считают год основания урартского города Эребуни – 782 г до н. э., расположенного на южной окраине современного Еревана, хотя нет данных указывающих на существование значимого поселения на месте расположения города в период с IV века до н. э. по III век н. э.

Однако от этой древности осталось весьма немного следов. Несмотря на статус столицы губернии, дореволюционная Эривань сохраняла вид бедного провинциально-восточного города, с одно-двухэтажными глинобитными домами, узкими кривыми улочками.

Дворец сердаров и крепость лежали в развалинах. Поэтому столицу советской Армении пришлось строить как бы заново, “под ключ”.

У советских градостроителей была возможность тщательно продумать планировку и образы архитектурных ансамблей, однако Ереван принадлежит к числу тех городов, где архитектура вторична, а первична география, природный ландшафт. Главной достопримечательностью и символом Еревана является вздымающийся на горизонте величественный Арарат, для которого вся городская застройка является лишь фоном.

Сталинский стиль приобрёл в Ереване, как и во многих других советских республиках, неповторимый местный колорит.

Центральная площадь города, в советское время называлась в честь Ленина.

После распада СССР площадь Ленина переименовали в площадь Республики.

Форму площади образуют 5 зданий: здание Национального исторического музея Армении, здание Правительства Армении с главными часами страны на башне, Центральное здание почты РА, гостиница «Marriott Armenia», здание Министерства иностранных дел и энергетики.

Перед зданием Музея истории Армении, в 1969 году стоял памятник Ленину, но ещё не было поющих фонтанов.

А в настоящее время стоят легендарные «поющие» фонтаны, одновременное меняющие свой цвет”, а памятника Ленину уже нет.

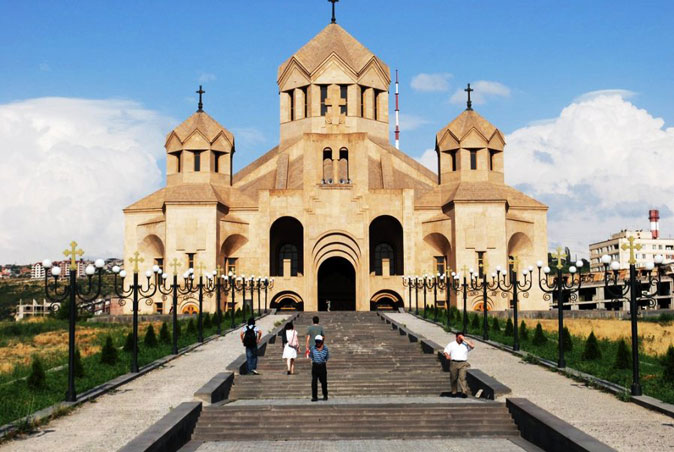

Кафедрального собора священномученика Григория Просветителя

СОБОР СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ

В 1969 году Кафедрального собора священномученика Григория Просветителя в г. Ереване ещё не было.

Но мне хочется его включить в нашу коллекцию достопримечатеьностей г. Еревана, так как он является украшением сегодняшней столицы Армении.

Мы-то уже не поедем, а для многих из наших читателей, может быть, ещё свидание с гостеприимным Ереваном впереди…

Собор Святого Григория Просветителя – самый большой армянский собор, находящийся в Ереване. Наряду с собором Самеба в Тбилиси является самым большим в Закавказье.

Собор был построен в память 1700-летия принятия Арменией христианства, как государственной религии, а также является хранилищем реликвий, связанных с Григорием Просветителем. Реликвии были завезены сюда из Неаполя, и после освящения храма Папа Римский Иоанн Павел II посетил собор.

Инициатива строительства собора принадлежит Гарегину I. Строительство началось в 1997 году с благословения Католикоса Всех армян Гарегина I. Освящение собора состоялось 23 сентября 2001 года.

Главная церковь комплекса была построена на пожертвования Алека Манукяна и его семьи. Финансирование строительства же двух других храмов финансировали Назар и Артемида Назаряны и Геворг и Линда Геворгяны. Спонсорам строительства колокольни был Эдуардо Эурнекян.

Собор состоит из трёх храмов: церковь Святого Тиридата III (150 мест), церковь Святой Царицы Ашхен (150 мест) и сам собор с 1700 местами для сиденья. Названия для церквей были выбраны не случайно.

Царь Тиридат III и царица Ашхен помогли Святому Григорию Просветителю распространить христианскую веру в Армении.

Общая площадь комплекса составляет около 3822 квадратных метра, хотя высота собора от земли до верхней части креста составляет 54 метра.

Архитектором храма является Степан Кюркчян.

Крепость и музей Эрибуни

Крепость Эребуни согласно официально позиции это самая древняя часть Еревана, именно с этой крепости в 782 г. до н. э. началось строительство Эрибуни.

Однако еще в начале XX в. никто не знал о ее местоположении. Благодаря археологическим исследования середины XX в. удалось обнаружить на холме Арин-Берд под толстым слоя наносного грунта, развалины древней крепости и многочисленных построек.

Сегодня они восстановлены, реконструированы и открыты для посещения туристов. Рядом находится музей Эребуни.

Музей Эребуни находится у основания холма Анри-Берд, на котором находится одноименная крепость. Музей был открыт в 1968 г., в честь 2750 юбилея Еревана.

Экспозиция представляет артефакты прошлого, которые были найдены в результате археологических раскопок крепости. В музее хранятся: украшения, бронзовые предметы, посуда, наконечники стрел, сохранившиеся элементы фрески и мозаики.

Мы были и в крепости и в музее ЭРИБУНИ. Крепость – это только то, что нашли при раскопках. А в музее нам понравилось.

Вечерний Ереван и гора Арарат

Мы прощаемся с гостеприимным ЕРЕВАНОМ и на рассвете трогаемся в дальнейший путь.

Сначала мы решили проехать вдоль границы – к БАТУМИ…

ПУШКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Сначала мы решили проехать вдоль границы к Батуми. Незамеченными мы проехали первый пост, и дальше ехали вдоль границы, мы думали, что сама граница в нескольких км от дороги, а оказалось, что она совсем рядом в нескольких метрах от дороги.

Слева от дороги уже за границей совсем рядом возвышалась гора Арарат, на вершине которой находится, по преданиям, Ноев ковчег.

Нас остановили на втором посту, взяли паспорта, спросили – откуда мы, потом вышел офицер и, отдав паспорта, сказал, чтобы мы до заката вернулись назад, и выехали из запретной пограничной зоны (а это было уже поздно вечером), иначе он нас арестует, и всё возмущался, как это мы – незамеченными проехали первый пост. Мы вернулись, и уже ночью подъехали к подножью горы, наверху которой находится Пушкинский перевал.

Пушкинский перевал – горный перевал в Армении, в Лорийской области, на Базумской горной цепи.